产后出血80例临床分析

- 格式:pdf

- 大小:109.17 KB

- 文档页数:1

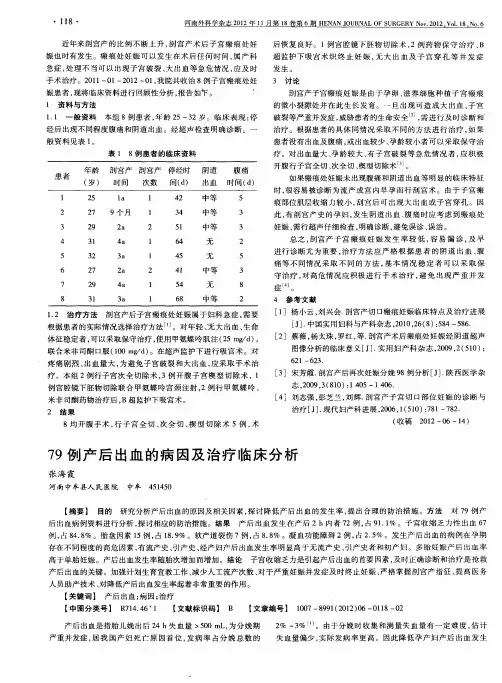

产后出血80例临床分析【中图分类号】r71 【文献标识码】 a【文章编号】1672-3873(2011)03-0018-02【摘要】目的:分析产妇发生产后出血的原因以便降低发生产后出血的发病率。

方法:回顾2007年01月—2011年1月来我院分娩的产妇11356例,年龄在22-40岁,平均年龄26岁,其中发生产后出血的产妇80例,发生率为0.7%。

初产妇产后出血52例,经产妇产后出血28例,孕周37—41周,阴道自然分娩产妇29例,剖宫产产妇49例,阴道助产2例,出血量在500—2500ml。

结果:子宫收缩乏力是产后出血的主要原因,软产道损伤、胎盘因素以及凝血功能障碍也会引起产后出血。

剖宫产的产妇发生产后出血的发病率高于阴道分娩的产妇。

有流产史的孕妇发生产后出血的机会也明显增加。

结论:产后出血可导致孕产妇以及围生儿死亡,子宫收缩乏力是产后出血的主要原因,所以预防和治疗子宫收缩乏力并且要加强围生期保健可降低产妇发生产后出血。

【关键词】产后出血并发症宫缩乏力产后出血是常见的产科并发症,发病率为分娩总数的2%~3%,产后出血发病突然而且来势凶猛,危及产妇的生命,产后出血占导致孕产妇死亡原因的首位[1],所以降低产妇的死亡率,减少以及有效的处理产后出血占重要位置,产后出血的发生率是衡量产科质量的重要标准之一[2]。

1 资料与方法1.1一般资料回顾2007年01月—2011年1月来我院分娩的产妇11356例,年龄在22-40岁,平均年龄26岁,其中发生产后出血的产妇80例,发生率为0.7%。

初产妇产后出血52例,经产妇产后出血28例,80例孕周37—41周,阴道自然分娩产妇29例,剖宫产产妇49例,阴道助产2例,出血量在500—2500ml。

1.2产后出血的诊断标准产后出血是指胎儿娩出后24 h内产妇失血量超过500 ml。

分娩24 h后,在产褥期内发生的子宫大量出血,称晚期产后出血[3]。

1.3产后出血的测量方法阴道分娩:在产妇产时,胎儿娩出后立即用聚血盆接血直到产后2 h,用量杯测量读数据,并且用称重法测量被血污染的纱布以及产单的血量,回病房后使用一次性计血量产妇纸称重法测量产妇24小时内的出血量;剖宫产:负压瓶中除去羊水量+手术中纱布的称重法测量,回病房后出血测量使用一次性计血量产妇纸称重法测量产妇24小时内的出血量。

2.2血管的选择及提高穿刺成功率恶性肿瘤患者经过多次化疗,静脉多次穿刺,故应合理选择和保护血管,原则上选择粗而直、弹性好的血管,对每条血管在同一位置穿刺不宜超过3次。

2.3勤观察在输液过程中护士勤巡视,注意穿刺部位有无红肿,化疗药物有无外渗,在使用化疗药物前后使用生理盐水冲管间隔。

同时使用多种药物时,注意应先给刺激性强的,中间冲管液的速度可以快些。

输液完毕应交代患者避免使用穿刺部位的肢体,对局部血管可进行按摩。

2.4深静脉置管的应用在我科多采用股静脉、颈静脉置管,既减轻化疗药物的刺激又可避免静脉炎的发生。

3静脉炎的护理3.1局部湿敷50%的硫酸镁或如意金黄散湿敷,化疗结束3d后可选用热敷。

3.2外涂可选用烧伤湿润膏(美宝)外涂,3次/d。

3.3化疗药物外渗的护理立即停止用药,抬高肢体应用利多卡因局部封闭连续3d,以后可选用局部涂抹药物处理,如地塞米松软膏、云南白药等,亦可以在24h局部冷敷。

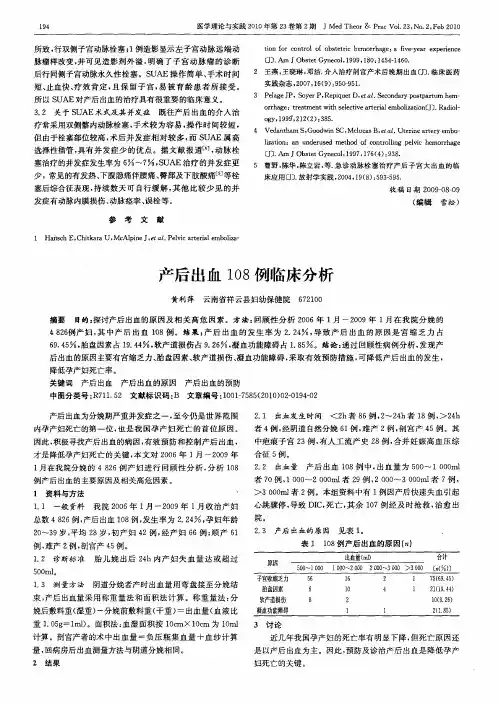

产后出血是指胎儿娩出后24h内阴道出血量达500m L以上者,其发生率约占分娩总数的1%~2%,多发生于产后2h内,是产科常见而又严重的并发症和产妇主要死亡原因之一[1]。

我院2000年1月至2008年1月收治产后出血患者76例,经积极有效的抢救和护理,收到了较好的效果,现将抢救及护理体会报道如下:1临床资料1.1一般资料我院自2000年1月至2008年1月,分娩产妇3768例,发生产后出血76例,发生率为2.0%,年龄22~38岁,平均年龄28.5岁。

初产妇52例,经产妇24例。

1.2诊断标准按W H O诊断标准,胎儿娩出后24h内出血量达到或超过500m L 者为产后出血,本组出血量的测量采用盆接法及称重法。

1.3发生时间及出血量76例中产后2h内出血者61例(80.3%),2~24h出血者15例(19.7%);出血量500~700m L34例(44.7%);701~900m L42例(55.3%)。

1.4出血原因宫缩乏力65例(85.5%),胎盘胎膜因素7例(9.2%),软产道损伤4例(5.3%)。

浅谈产后出血108例的临床分析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【关键词】产后出血临床分析预防产后出血是胎儿娩出后24h内出血量≥500ml,是危及产妇生命安全严重的并发症,是孕产妇死亡的首要原因,如不及时处理,可导致产妇贫血、休克、产后感染,重者并发席汉综合征、肾功能衰竭、弥漫性血管内凝血(DIC)等,甚至危及生命。

为提高对产后出血的重视,观察和探讨产后出血的各种原因及防治措施,我院对108例产后出血患者的治疗情况进行分析,现报道如下:1 资料与方法1.1一般资料2004年1月-2009年1月共收产妇5400例,按胎儿娩出后24h失血量500ml为标准,发生产后出血者108例,发病率为2.0%。

本组产后出血病例中,有18例分别在乡卫生院、家中及私人诊所等转诊,90例医院住院分娩;年龄19~38岁,中位年龄26岁;经产妇48例,初产妇60例;10例早产,余为足月产。

子宫收缩乏力性出血82例,胎盘因素出血16例,软产道损伤10例。

失血量≤800ml者101例,出现1例休克;800ml者7例,出现休克5例,休克发生率为5.6%。

产后出血发生在产后2h之内74例;发生在2~24h24例;发生在24h~8周10例。

1.2产后出血的主要原因宫缩乏力63例占58.3%,胎盘因素27例占25.0%,软产道损伤12例占11.1%,凝血障碍6例占5.6%。

1.3产后出血与分娩方式的关系阴道分娩39例占36.1%;剖宫产69例占63.9%。

1.4治疗及转归一旦发现产妇阴道流血过多,色鲜红,应争分夺秒,立即予止血治疗,并根据病因给予相应的处理。

宫缩乏力者给予按摩子宫、宫缩剂、米索前列醇等治疗;胎盘因素引起者,予清宫、徒手剥离胎盘、缝合或切除子宫等处理;产道损伤者予裂伤缝合;有凝血障碍者给予输新鲜血和血小板等。

所有病例痊愈出院。

2结果本组患者经治疗后,大多明显好转。

产后出血78例临床分析【摘要】目的:探讨产后出血的高危因素及防治措施。

方法:采用回顾性分析对本院近2年78例产后出血病例的资料进行分析。

结果:宫缩乏力是产后出血的最主要原因,胎盘因素、软产道损伤也是产后出血的重要原因。

引起产后出血的高危因素有:多次孕产史、巨大儿、羊水过多、疤痕子宫等。

结论:重视产后出血的高危因素,加强宣教,有效避孕,减少人工流产,加强围产保健管理,合理减少剖宫产率,从而有效降低产后出血的发生率。

【关键词】产后出血;高危因素;防治产后出血是产科常见而严重的并发症之一,也是导致产妇死亡的重要原因之一,在我国居产妇死亡原因的首位[1]。

此如何有效的预防产后出血已成为目前围产保健工作的重点。

本文对本院近2年78例产后出血病例的资料进行分析,以进一步了解及重视产后出血的高危因素,从而制定有效的防治措施,降低产后出血的发生率。

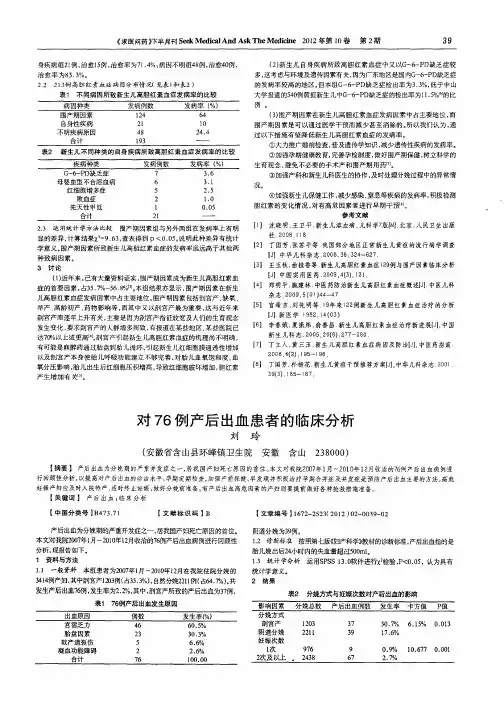

1资料与方法1.1一般资料我院2009年1月至2010年12月产科分娩总数例为7123例,其中78例发生产后出血,发生产后出血比例为1.10%。

其中经产妇27例,占34.62%,初产妇51例,占65.38%。

产后出血中院外分娩3例,占3.84%,而从未孕检的29例,孕检1-2次的21例,孕检3-5次的14例,>5次的14例。

1.2产后出血的诊断标准胎儿娩出后24h内失血量超过500ml者为产后出血[2]。

1.3方法阴道分娩者,于胎儿娩出后,将积血盘置于产妇臀下,收集产后2h内出血量,送回病房后,以称重法计算产后的出血量(将会阴垫使用前后的重量差除以1.05);剖宫产者的出血量=负压瓶集血量+血垫纱布计算法,回病房后的出血量计算方法与阴道分娩者同;院外分娩者以目测法及休克指数估计。

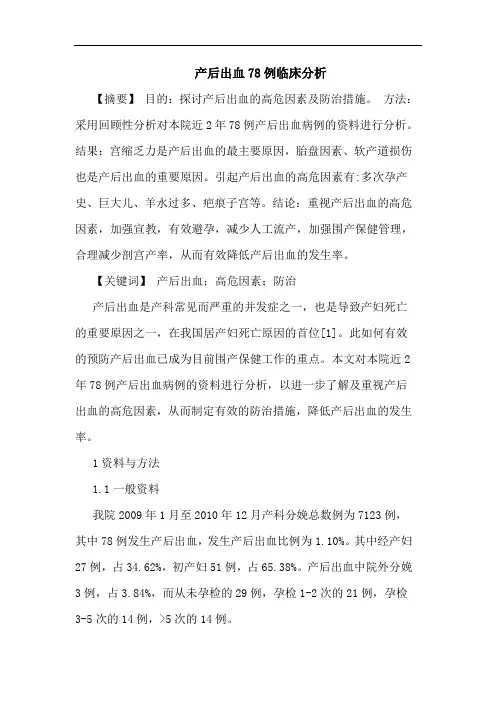

2结果2.1产后出血原因及高危因素(见表1) 。

2.2产后出血与分娩方式的关系本组分娩总数7123例,阴道分娩者4137例,产后出血19例,占0.46%,其中院外分娩者3例,产钳助产者2例;剖宫产者2986例,产后出血59例,占1.96%,由此可见,剖宫产的发生率明显大于阴道分娩者。

80例孕妇产后出血的护理干预分析摘要:目的:分析孕妇产后出血的原因,同时总结护理干预的方法。

方法:回顾性分析2008年6月至2012年5月我院妇产科产后出血的80例产妇的临床记录资料。

结果:所有产妇中,顺产47例,剖宫产33例;有65例产后出血发生在产后2h以内;诱发产后出血的原因中多为子宫收缩乏力,有63例,占78.75%。

结论:产后出血为妇产科最常见的并发症之一,其发生率较高,且危险性较大。

应切实加强防范措施,降低产后出血的风险。

关键词:孕妇产后出血原因分析护理干预【中图分类号】r47 【文献标识码】b 【文章编号】1008-1879(2012)11-0314-02产后出血是指孕妇分娩后24h内的失血量不低于500ml,为妇产科最严重的并发症之一,是导致产妇死亡的最主要原因[1]。

有统计资料显示[2],我国死亡的产妇中有49.9%是由产后出血引起,严重威胁产妇的生命安全。

因此,产后出血越来越备受国内外众多学者的关注。

本文作者回顾性分析2008年6月至2012年5月我院妇产科产后出血的80例孕妇的临床记录资料。

具体内容现整理报道如下:1 材料与方法1.1 一般材料。

随机选取2008年6月至2012年5月我院妇产科产后出血的80例产妇作为本次研究的对象。

其中,年龄在22-35之间,平均年龄为27.4±2.4岁;初产妇49例,经产妇31例。

1.2 方法。

根据产妇的分娩方式、产后出血的原因以及出血时间进行分析,计算所占所有产后出血产妇的比例。

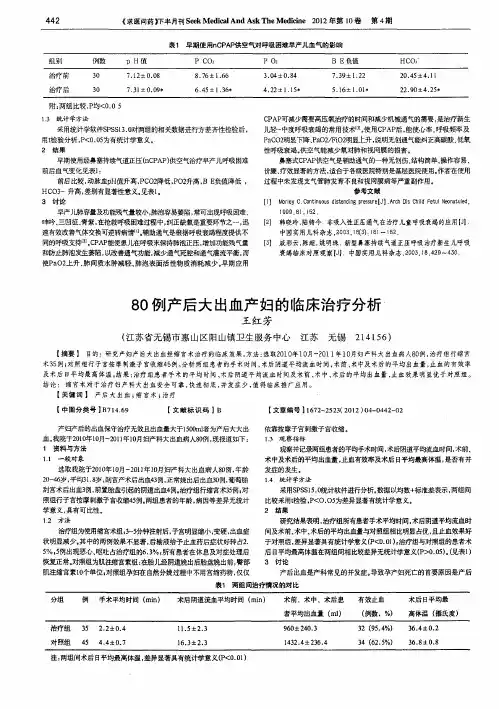

2 结果2.1 不同分娩方式对产后出血的影响。

本组产妇采用的分娩方式包括顺产和剖宫产。

具体情况见表1所示。

3 原因分析3.1 胎盘因素。

人工流产、多次妊娠以及植入胎盘等极易引起产后出血。

另外,膀胱充盈以及腹压不良也可通过影响子宫的收缩功能加重产后出血。

3.2 子宫收缩乏力。

子宫收缩乏力是导致产后出血最主要的原因。

一般初产妇的精神比较紧张,第二产程时间较长,体力一般会大量消耗导致子宫收缩乏力;对于经产妇而言,心理压力、多胎妊娠、巨大胎儿以及妊高症是影响子宫收缩常见的原因。

产后出血相关因素临床分析作者:刘杰来源:《中国保健营养·下旬刊》2013年第08期【摘要】目的对产后出血的影响因素进行分析,为临床制定合理的预防措施提供基础。

方法80例于我院分娩的产妇作为研究观察对象,若胎儿在娩出后的2小时内产妇出血量不少于400ml,或是若胎儿在娩出后的24小时内产妇出血量不少于500ml,则称之为产后出血,采取容积法与称重法测出产妇产后出血量,并分析出和产后出血有关的危险因素。

结果在单因素分析中存在10个具有统计学意义的因素,在多因素分析中,进入多因素的回归模型的有7个因素,分别是前置胎盘、宫收缩乏力、产道损伤、胎盘粘连植入残留、剖宫产、胎次以及早接触早吸吮。

结论保证孕前进行有效宣教,提高医护人员的整体技术水平,准确掌握剖宫产指征,从而减少产后出血的发生。

【关键词】产后出血;剖宫产指征;相关因素作为常见的产科并发症,产后出血是导致孕妇死亡的一个主要原因,致死因素占全国首列[1],目前,有大量资料证实,国内孕妇因产后出血而造成的死亡率提高越来越明显,因此必须高度重视产后出血的影响因素,为临床搜集有力的治疗依据,本文即笔者对80例产妇行观察分析,总结减少产后出血的措施,现分析如下:1对象及方法1.1对象选择2009年10月至2011年1月,于本院分娩的产妇共80例,年龄为23-40岁,平均38.7±1.5岁,平均孕周为37.6±2.1周,其中初产妇67例,经产妇13例,剖宫产39例,顺产37例,行胎头吸引术4例,在胎儿娩出后的2h内发生产后出血共71例,2h以后的共9例,69例产妇的出血量在1000ml左右,2000ml占8例,3例产妇出血量超过2000ml。

所选病例基础资料比较无统计学差异(P>0.05)具有可比性。

1.2方法对产妇的各项指标及基本情况行观察分析,是否存在并发症及合并症,为单胎或多胎,分析产程与产次的情况以及分娩方式,并总结产后出血的因素与新生儿体重状况,制定防护措施,测定出血量方法:以不同分娩方式具体细化:阴道分娩下的测血方法为胎儿娩出后,在产妇臀部下放置聚血盘,收集好血液后,放置时间为2h,使用量杯对聚血盘中的血量进行测定,再行对血染产单以及纱布行面积法来计算血量,于2h后可将产妇转入病房,再于产妇的臀部下放置好干净整洁的会阴垫,使用称重法进行测量,包括血染纸巾等,随后计算24h的总出血量,归纳计算后的总出血量,即为24h内的产妇出血总量,而分娩方式采用剖宫产,方法则为先行切开子宫壁,羊水被彻底吸出后,倒掉,再使用负压瓶来采集血液,对采集好的血液,使用与阴道分娩的相同的计算出血量方法。