自然地理基本原理

- 格式:ppt

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:34

自然地理原理规律归纳1 .经度的递变向东度数增大为东经度,向西度数增大为西经度。

2 .纬度的递变向北度数增大为北纬度,向南度数增大为南纬度。

3 .纬线的形状和长度所有纬线都是互相平行的圆,赤道是最长的纬线圈,由此往两极逐渐缩短。

4 .经线的形状和长度所有经线都是交于南北极点的半圆,长度都相等。

5 .南北半球的划分赤道以北为北半球,以南为南半球。

6 .东西半球的划分20°W 往东至160°E 为东半球,20°W 往西至160°E 为西半球。

7 .高中低纬的划分南北纬30°之间为低纬度,30°-60°之间为中纬度,60°-90°之间为高纬度。

8 .比例尺大小与图示范围相同图幅,比例尺愈大,表示的范围愈小;比例尺愈小,表示的范围愈大。

9 .地图上方向确实定①普通情况,“上北下南,左西右东〞;②有指向标的地图,指向标的箭头指向北方;③经纬网地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

10 .等高线的疏密与坡度同一幅地图中等高线越密,坡度越陡。

11 .等高线的凸向与地形等高线向高处凸出的地方为山谷,向低处凸出的地方为由脊。

12 .不同日期的分界线零点经线往东至日界线为地球上的“今天〞,往西至日界线为地球上的“昨天〞。

13 .天体系统的层次地月系→ 太阳系→ 银河系→ 总星系河外星系14 .地球生命存在的原因①比拟稳定和安全的宇宙环境;②日地距离适中,地球外表温度适宜,存在液态水;③地球体积和质量适中,有足够引力吸引大量气体,形成大气层。

15 .月相的变化①新月〔农历初一、彻夜不见〕;②上弦月〔初七、初八、上夜半西方天空〕;③满月〔十五、十六、通宵可见〕;④下弦月〔二十二、二十三、下夜半东方天空〕。

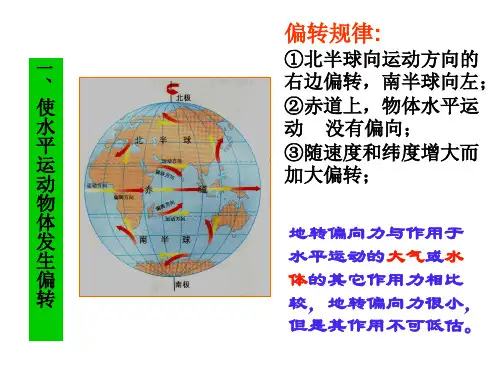

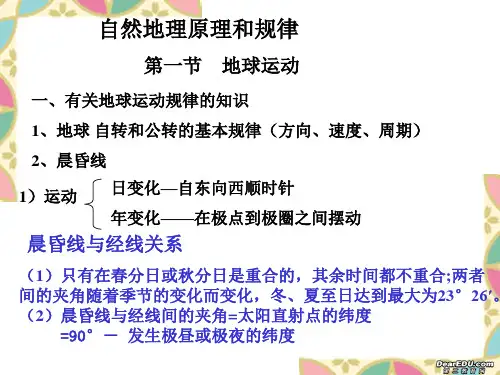

16 .地球的自转①方向〔自西向东、北极上空鸟瞰呈逆时针方向、南极上空鸟瞰呈顺时针方向〕;②周期〔1恒星日,即23 时56 分4 秒〕;③速度〔角速度:除极点外,其它各点均为15°/时;线速度:1670COSФ km/h〕;④地理意义〔a.昼夜更替,周期为1 太阳日,即24 小时。

自然地理学原理

自然地理学原理的重要性

自然地理学原理是研究地球自然环境和地理现象的基本规律的学科,对于理解和解释地球上发生的自然现象以及人类与环境之间的相互关系具有重要意义。

以下是一些重要的自然地理学原理。

1. 地球的形状和结构

地球是一个近乎球形的行星,具有内部的结构层次。

地球的形状和结构直接影响了地球表面的地理现象,例如地壳板块运动、地震和火山活动等。

2. 大地形和海洋形成

地球表面存在着各种地形和海洋,包括山脉、平原、河流、湖泊、海洋等。

这些地形和海洋的形成与地球内部的地质作用、风化和侵蚀过程密切相关。

3. 气候和气象变化

气候是地球大气对长期时间内的平均天气状况的描述,而气象是对短期时间内的天气变化的研究。

气候和气象变化受到地球自转、太阳辐射、大气环流和海洋循环等因素的影响。

4. 水循环和水资源

地球上的水循环是指水在地球上不断变化形态、循环流动的过程。

水循环是维持地球各种生态系统的重要因素,同时也为人类社会提供了水资源。

5. 生物多样性与生态系统

地球上生物多样性的分布具有一定的地理模式,生物多样性的产生与环境因素、地貌特征和气候条件相关。

生物多样性是维持地球生态系统功能的基础。

6. 自然灾害的发生和防范

地理因素是自然灾害的重要影响因素之一。

通过研究自然地理学原理,可以了解自然灾害的发生机制,并制定有效的防灾措施。

通过深入研究自然地理学原理,可以更好地理解地球上的自然现象和地理过程,进而为人们的生产生活提供更科学的依据和解决方案。

地理学的十四大原理原理1:区位选择与放弃原理2:区位选择是一种空间优化原理3:差异性的度量和解释受到尺度和规模的影响原理4:热力差异是地表差异的基础原理5:外驱动力对地理环境的形成与演变具有重要影响原理6:风化、侵蚀、搬运和堆积是形成地表特性的一种基本自然过程原理7:两地间的相互作用随其距离的增加而减小原理8:地方的创造和发展建构了地球表层上差异化的关于人的世界原理9:人口迁移、产品贸易与地表上的差异性互为因果原理10:人的个体或群体对空间上利益的竞争是人地关系的第一要义原理11:地球表面的绝大多数要素的相互作用不能为人的个体或群体在其占据的空间内所掌控原理12:空间临界点原理13:地球表面不同尺度上人类活动的外部性是分析环境问题产生的起点原理14:个人之间观念的差异,地区之间、国家之间利益的差异是人们在对地球资源、环境的利用与保护方面发生分歧或对立的基本因素1 区位选择原理1.1 原理1:区位选择与放弃地理学的一个根本性的论题是:何事发生在何地,以及为什么?即地理学的“3个W”(what, where, why)。

地理学家试图对这个问题做出回答,包括自然和人文现象。

“人们面临区位选择”是对地理学“3个W”中关于人的活动那部分进行分析的起点。

因为对某一区位的选定是以放弃在其他区位的利益为代价的,所以,地理学家在对这个问题分析时,必须设置分析的背景,即人们面临在哪些区位之间进行选择。

设想要建设一座水库,如果坝址已定,比如三峡大坝,接下来还有很多问题:坝高是多少,不同的坝高的淹没范围,淹没地区的地质和自然地理条件,人文地理状况,移民数量和职业结构等;不同坝高的社会利益,包括发电、防洪和航运。

这些都是水库建设选择的背景。

地理学家为了使他们的分析具有一般性,情景设计常常是抽象的、概括性的,尤其在经济地理学的理论研究中。

比如,冯·杜能[12]为了分析市场和与市场的远近对土地利用的影响,设定各种农业产品的生产是在与市场中心的不同距离上进行选择。

自然地理规律和原理自然地理规律是指在自然地理领域中普遍存在并可以用来解释和预测自然现象的客观规律。

这些规律和原理通过对地球的物质与能量的运动和相互作用进行深入研究而得出,可以帮助人类更好地理解地球的运行机制和自然环境的演变过程。

下面将介绍几个常见的自然地理规律和原理。

1.偏冷气候规律:根据经验,地球上大部分地区的气候往往随着纬度的升高呈现出偏冷的趋势。

这是因为纬度越高,地球到太阳的距离越远,所以接收到的太阳辐射能量就越少,从而导致气温下降。

2.水循环原理:地球上的水以不同形式存在,如海洋、大气中的水汽、地下水和冰雪等。

水循环是指水在不同物相之间进行循环运动的过程。

太阳的辐射能量蒸发地表水体,形成水蒸气,随后在大气中形成云朵,最终降落为降水再回到地表,不断循环。

这个过程对维持地球的水文循环和气候变化起着重要作用。

3.昼夜交替规律:地球的自转使得地表上的阳光照射程度发生变化,导致昼夜交替的现象。

在地球上,每个地区交替出现白天和黑夜的时间是由该地区所处的经度决定的。

当其中一地区的经度正对着太阳时,该地区进入白天;当地球继续自转,使该地区的经度背离太阳时,该地区进入黑夜。

4.热带气候与地球旋转的关系:热带气候主要分布在靠近赤道的地区,具有高温和多降水的特点。

这是因为地球自转的特点导致了赤道附近接收到的太阳辐射能量最多,从而形成了热带气候。

5.海陆分布规律:全球陆地和海洋的面积并不均衡分布。

陆地主要集中在北半球,而南半球则主要由海洋覆盖。

这是由于地球上的大陆板块不均等分布,导致了大陆与海洋的不平衡现象。

6.高山气候规律:海拔对气候的影响非常明显,随着海拔的增加,气温逐渐降低。

这是因为气候随着海拔的变化而发生改变,高山上的气温往往比低地温度更低,这也是高山地区形成永久冻土和冰川的原因之一7.河流侵蚀原理:河流对地形的侵蚀是地理学中重要研究的一部分。

河流侵蚀会随着不同地区的地质条件、降雨量和水流速度等因素而发生变化。

自然地理学的基本原理自然地理学是研究地球表面自然现象和地理过程的学科,它涵盖了地形、气候、水文、生态等方面的知识。

自然地理学的研究对象是地球表面的自然现象和地理过程,通过对这些现象和过程的研究,可以揭示地球的演变和发展规律,为人类的生存和发展提供科学依据。

本文将介绍自然地理学的基本原理。

首先,自然地理学的基本原理之一是地球形状和地球自转。

地球是一个近似于椭球体的球体,它的赤道略大于两极,这就是所谓的地球形状。

地球自转是指地球围绕自身轴线旋转一周所用的时间,即一天24小时。

地球形状和地球自转对于地球上的气候、地形和水文等地理现象都有重要影响。

其次,自然地理学的基本原理之二是地球的大气圈和气候。

地球的大气圈是由气体组成的,它包裹在地球表面上,并且随着海拔的增加而逐渐变薄。

大气圈中的气体主要有氮气、氧气、水蒸气和二氧化碳等,它们对地球的气候产生重要影响。

气候是指地球上某一地区长期的天气状况,包括温度、湿度、降水量等。

气候的形成与地球的纬度、海洋、地形等因素密切相关。

然后,自然地理学的基本原理之三是地球的水文循环和水资源。

地球上的水循环是指地球上水分在不同形态之间的循环过程,包括蒸发、降水、蓄水、径流等。

水循环对于地球上的水资源分布和利用具有重要意义。

水资源是指地球上的水体资源,包括地下水、河流、湖泊和冰川等。

水资源的分布与地球的地形、气候和人类活动等因素有关。

最后,自然地理学的基本原理之四是地球的生态系统和生物多样性。

地球上的生态系统是由生物和环境相互作用形成的,它包括陆地生态系统和水生生态系统。

生态系统中的生物多样性是指生物种类的多样性和数量的丰富程度,它对于维持地球上的生态平衡和生态功能具有重要作用。

生态系统和生物多样性的研究可以揭示地球上生物和环境的相互关系,为保护和管理地球生态环境提供科学依据。

综上所述,自然地理学的基本原理包括地球形状和地球自转、地球的大气圈和气候、地球的水文循环和水资源,以及地球的生态系统和生物多样性。

初中地理知识解释47个原理(超实用)1. 大地的形状和结构: 地壳是由岩石和土壤组成,分为陆地和海洋两部分。

地球的形状近似于一个椭球。

2. 大陆漂移: 大陆板块不断移动,导致地壳的变化和地理现象的发生。

3. 风化作用: 风、水和冰等因素将岩石破碎成小颗粒,并使其变得更加容易溶解。

4. 侵蚀过程: 水流、冰川和风等力量将岩石和土壤的颗粒搬运到其他地方。

5. 河流系统: 河流由源头、汇合点和河口组成,通过搬运沉积物和切割地貌来改变地形。

6. 冰川作用: 冰川的移动和融化形成了山谷、湖泊和冰川碎屑。

7. 地貌变化: 大自然和人类活动导致地球表面的地貌不断发生变化。

8. 水循环: 水从地球表面蒸发、凝结和降水,形成了水循环系统。

9. 气候和气象: 气候是指长期的天气模式,而气象是指短期的天气条件。

10. 自然资源: 地球上的自然资源包括水、土壤、矿产和能源等,对人类生活至关重要。

11. 地震和火山活动: 由于地壳运动和地球内部能量释放,地震和火山活动不断发生。

12. 大气层: 大气层由不同的气体组成,可以保护地球免受太阳辐射和陨石碰撞的影响。

13. 太阳系和宇宙: 地球是太阳系中的一颗行星,宇宙是包含一切物质的巨大空间。

14. 气候变化: 全球气候变暖是由于温室气体排放和人类活动引起的。

15. 生态系统: 生态系统由生物和非生物因素组成,包括森林、草原和海洋等。

16. 土地利用: 人类利用地表资源,包括农业、工业和城市建设等。

17. 人口和人口迁移: 人口数量的变化和人口的迁移会导致社会、经济和环境变化。

18. 城市化: 城市化是指人口向城市聚集和城市规模的扩大。

19. 人类环境影响: 人类的活动对环境造成了污染和破坏,对生态系统和生物多样性造成了威胁。

20. 可持续发展: 在满足当前需求的基础上,保护自然资源和环境,实现经济、社会和环境的可持续发展。

21. 人类赖以生存的地理要素: 包括水资源、土壤、气候和地形等。

地理学十四大原理地理学是一门研究地球表面的空间分布、地理环境及其变化的科学。

地理学原理是指在对地理现象和问题进行研究时,所遵循的一系列基本原则和规律。

以下是地理学的十四大原理:原理一:地理科学是一门综合性的学科地理学是一门综合性的学科,涵盖了人文、自然、社会和环境科学的方方面面。

它以地球为研究对象,综合运用自然科学、社会科学和人文科学的方法和理论,分析和解释地球表面的各种现象和问题。

原理二:地球是一个自然系统地球是一个复杂的自然系统,由大气圈、水圈、岩石圈和生物圈组成。

各个圈层之间相互作用,形成地球的自然环境。

地理学研究的核心就是地球这一综合系统的结构、过程和运行机制。

原理三:地球表面的空间分布具有规律性地球表面的各种现象和要素具有一定的空间分布规律。

地理学的任务之一就是通过观察、测量和统计,揭示和解释这些规律性。

例如人口分布、气候分布、地貌分布等。

原理四:自然环境对人类活动产生重要影响自然环境对人类的生存和发展具有重要影响。

地理学研究自然环境与人类活动相互作用的过程和结果,揭示自然环境对人类的限制和影响,并寻求适应和利用自然环境的方法和策略。

原理五:人类活动对地球环境产生重要影响人类活动对地球环境产生了巨大的影响,包括物质资源的开发利用、环境污染和生态破坏等。

地理学研究人类活动对地球环境的影响和后果,探讨可持续发展的方式和路径。

原理七:地理尺度的影响地理现象和问题的研究受到尺度的影响。

地理学研究从小尺度的局部现象到大尺度的全球问题,探讨不同尺度上的地理规律和差异。

尺度变化会对地理现象和问题的解释和理解产生不同的影响。

原理八:地理信息的收集和处理地理学借助先进的技术手段,收集、处理和分析地表的各种信息和数据。

地理信息系统(GIS)等工具可以对大量的地理数据进行存储、管理和分析,以支持地理学的研究和决策。

原理九:地理学与可持续发展地理学致力于研究人与环境的关系和可持续发展问题。

通过分析人类活动的影响和环境的承载能力,寻求人类社会和自然环境的和谐发展。

自然地理学原理

自然地理学是一门研究地球自然环境、自然资源和人类活动之间相互关系的学科。

在自然地理学中,有许多重要的原理,下面将为您详细解释其中几个原理:

1. 平衡原理:自然地理学中最重要的原理之一是平衡原理,它认为地球上的所有生态系统都处于一种平衡状态。

这种平衡状态是通过自然过程来维持的,因此,我们需要保护和维护这些自然过程,以便保持生态平衡。

2. 水循环原理:水循环原理指的是水在地球大气圈、水域和陆地之间的循环过程。

这个过程包括了水的蒸发、降水、渗透和蒸发等过程。

这个过程对于地球上的生态系统和人类生活都至关重要。

3. 气候变化原理:气候变化原理指的是气候随时间和空间的变化。

自然地理学家们通过研究过去的气候数据、现在的气候和气候模拟来了解和预测气候变化。

这个原理对于我们理解和应对气候变化至关重要。

4. 地质循环原理:地质循环原理指的是地球上的岩石、矿物和土壤等物质在地球上的循环过程。

这个过程包括了岩石的侵蚀、沉积、变

质和循环等过程。

这个原理对于我们理解地球上的自然资源和地质灾害等方面有很大帮助。

5. 生态系统原理:生态系统原理指的是地球上的生态系统之间相互作用的原理。

这个原理包括了生物在生态系统内的相互作用、物种的生存和死亡、食物网络和生态位等方面。

这个原理对于我们理解和保护生态系统和生物多样性至关重要。

总之,自然地理学中的原理是相互关联的,它们共同构成了我们理解和保护地球自然环境的重要理论基础。

地理规律和原理范文地理规律和原理是地理学的核心内容,是指在地理现象中所展现出来的一种普遍性和稳定性的规律和原理。

地理规律和原理的研究对于我们深入了解和掌握地球上的自然和人文现象,了解地球自然和人文格局的形成和演变具有重要的意义。

自然地理规律和原理是指自然环境中各种地球现象的产生和演变的客观规律。

自然地理规律和原理的研究内容包括气候、水文、地貌、生态等方面。

其中,气候是指在一定的时间跨度内,地球大气层中气温、降水、湿度、气流等要素的长期平均状态。

气候是地球自然环境的基本要素,直接关系到生物、农业、交通等方面。

水文是指地球上水的分布、运动、循环等过程。

水是地球上最重要的资源,水文研究对于合理利用和保护水资源具有重要意义。

地貌是指地表形态的总体特征。

地貌的形成和演变与地球内、外部因素密切相关,地貌研究对于了解地球的演化过程、资源分布等具有重要意义。

生态是指地球上各种生物体的相互作用和与环境的关系。

生态研究对于生物多样性、生态平衡等问题的解决具有重要意义。

在地理规律和原理中,还存在一些基本原理。

首先是地球的尺度性原理,即地理现象的出现往往与地球的尺度有关,尺度越大,地理现象越普遍。

其次是地球系统的相互作用原理,即地球各个系统之间存在相互作用和相互影响的关系,形成了复杂的地球系统。

再次是地域性原理,即地理现象往往在特定的地理条件下才会出现,具有地域性特征。

最后是环境的可持续性原理,即人类活动必须在可持续发展的基础上进行,保护环境资源和生态平衡。

总之,地理规律和原理的研究对于我们深入了解和把握地球上的自然和人文现象具有重要意义。

通过对地理规律和原理的研究,可以为人类社会的发展和地球环境的保护提供科学依据。

地理概念原理和规律整理地理是研究地球表层的形态、构造、地貌、气候、生态和人类活动等方面的科学。

在地理学中,有一些重要的概念、原理和规律,它们帮助我们理解和解释地球上各种现象和过程。

下面将对这些概念、原理和规律进行整理。

一、地理概念:1.地球:地理学研究的对象,是我们生活的星球。

地球具有其自身特定的形态、构造、地貌和气候等特征。

2.地球的组成:地球由固态地壳、流动的地幔和核心组成。

地壳是地球表面的外围,地幔是地壳下面的可塑层,核心是地球的中心部分。

3.地球的形态:地球是一个近似于椭球的球体,其自转引起了日、夜的变化,公转引起了四季的变化。

4.地球的地理区域:地球可以划分为陆地和海洋两个主要区域。

陆地包括七大洲和众多岛屿,海洋包括太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋等。

5.地球的地理环境:地理环境包括自然环境和人文环境两个方面。

自然环境指的是地球上的自然资源、气候、地形和地貌等元素,人文环境指的是人类的活动、文化和经济等方面。

二、地理原理:1.地理位置原理:地理位置的独特性对一个地区的气候、植被和生态系统等产生重要影响。

2.地理互动原理:地球上的各个地理要素是相互关联和相互影响的。

例如,地形会影响水流的路径,气候条件会影响植被的分布。

3.地理多样性原理:地球上存在着大量的地理多样性,包括地形、气候、植被、动物和人类文化等方面。

这种地理多样性使地球上的各个地区具有自己独特的特征。

4.地理演变原理:地球表面的地理要素是不断变化和演变的。

例如,地壳构造运动会导致地震和火山爆发,气候变化会影响植被和动物的生存等。

5.地理可持续发展原理:地理研究的目标是为了实现地球的可持续发展,即保护地球的自然环境、促进社会经济的可持续发展和提高人类生活质量。

三、地理规律:1.布氏分布规律:布氏分布规律是地理学的基本规律之一,指的是地球上各种自然要素和人类活动在空间上的不均匀分布。

例如,人口分布不均匀、降雨的分布不均匀等。

2.生态系统演替规律:地球上的生态系统是不断变化和演替的。

地理自然地理的原理和规律地理自然地理是研究地球自然环境的学科,主要涉及地球的物理特征、气候、地貌、水文、生态等内容。

地理自然地理的原理和规律有着深刻的科学基础和理论支撑。

下面将从地球物理特征、气候、地貌和水文等方面分别介绍一些地理自然地理的原理和规律。

首先,地球物理特征是地理自然地理中的重要内容。

地球物理特征包括地球的大小、质量、密度、内部结构等。

地球的大小是地理自然地理的基本特征之一,它直接影响到地球的引力对物质的作用力,进而决定了地球的物质循环、大气环流以及地球的形状和地面起伏的形成。

质量和密度则影响地球的引力场的分布,进而影响地球表面的重力加速度。

地球内部结构,包括地核、地幔和地壳,决定了地球的地热、板块构造以及火山和地震的分布。

其次,气候是地球自然地理中的重要组成部分。

气候是指一定地区长期大气状态的统计情况,包括温度、降水、湿度、风向和风速等因素。

气候的形成与地球的环境和地球运动有关。

地球自转和公转导致了地球表面的不均匀辐射和季节变化,进而影响气候的分布和变化。

温度变化引发了大气运动和水循环,而大气运动和水循环则决定了气候带的形成和气候区的划分。

气候也受到地形、海洋和人类活动的影响,比如地形的高度和坡度决定了风的流向和强度,海洋的温度和盐度分布决定了海洋环流和海洋对气候的调节作用。

地貌是自然地理中的另一个重要内容,它描述了地球表面的形状、地形和地势。

地貌的形成与地壳构造、风、水和冰等因素有关。

地震和火山活动会破坏地形,而地壳运动和构造活动则会改变地形。

风和水的侵蚀作用会改变地形,而冰川的运动和冰融化会形成冰川地貌。

地貌的变化与时间尺度有关,从短期看,地貌具有动态性,从长期看,地貌则反映了地球的演化过程。

最后,水文是地理自然地理中的重要分支,研究地球上的水资源和水循环。

水资源包括地表水和地下水,地表水包括江河、湖泊和湿地等,地下水则存在于地下岩石中。

水循环是地球上水分在不同形式和不同空间之间循环的过程,包括蒸发、降水、地表径流和地下径流等。