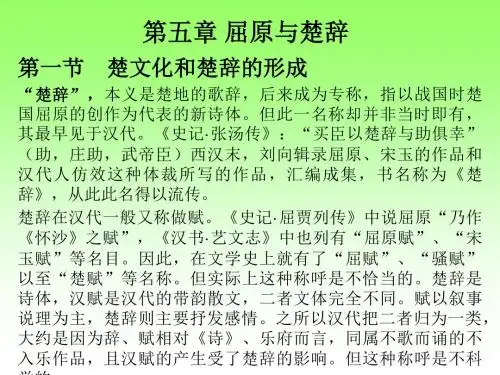

浅谈楚文化与楚辞的产生

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

屈原《离骚》的思想内容与艺术特点?《离骚》是屈原的代表作品,我国古典文学中最长的抒情诗,也是一篇光耀千古的浪漫主义杰作。

《离骚》的基本内容就是表现诗人对实现这一崇高理想的热烈追求和不懈的斗争。

《离骚》是一篇具有深刻现实性的积极浪漫主义作品。

它发展了我国古代人民口头创作——神话的浪漫主义,成为我国文学浪漫主义的直接源头。

《离骚》塑造了一个纯洁高大的抒情主人公的形象,由于理想的崇高,人格的峻洁,感情的强烈,这个形象就远远地超出于流俗和现实之上。

比兴手法的广泛运用,它“依诗取兴,引类比喻”,继承了《诗经》的比兴传统,而又进一步发展了它。

《离骚》的形式来自民间,但在诗人手中有了很大发展。

他一面采用民歌的形式,一面又汲取了散文的笔法,把诗句加长,构成巨篇,既有利于包纳丰富的内容,又有力地表现了奔腾澎湃的感情。

《离骚》基本上是四句为一章,字数不等,亦多偶句,形成了错落中见整齐,整齐中又富有变化的特点。

《离骚》的语言十分精炼,并大量地吸收了楚国的方言,虚字也运用得十分灵活,又常以状词冠于句首,造句也颇有特点。

此外,《离骚》除了诗人内心独白外,还设为主客问答,又有大段的铺张描写,绘声绘色,对后来辞赋有很大影响。

所有这些也都表现了《离骚》的艺术特点与成就。

《离骚》的艺术世界由神话、历史和香草美人构成的。

a)对神话的撷取和运用,是屈骚艺术的一个显著特征,是其浪漫主义精神的重要来源。

b)借咏史抒情,是长诗在思想艺术上的又一特色,与光怪陆离的神话世界不同,诗中的历史世界给全诗注入了浓厚的人文精神和理性光辉。

c)诗人抓住香花美草、男女情爱本身所具有的丰富的美学内涵,来美化抒情主体的形象和性格,从而使全诗的风格更为绚美奇丽,光彩照人。

宋玉《九辩》的思想内容与艺术特点?楚文化的发展历史、内容特点以及继承鱼创新的重要意义楚文化的发展历史:按楚文化不同时期的特点,可划分为滥觞期、勃兴期、鼎盛期和转变期四个阶段滥觞期:建国丹阳至周平王31年(前740年)。

荆楚文化的产生与楚辞【荆楚文化的产生与楚辞】荆楚文化因楚国和楚人而得名,是周代至春秋时期在江汉流域兴起的一种地域文化。

荆楚部族的兴起楚,也称荆楚,春秋时代的这个国家为什么叫做“楚国”呢。

“楚”本是一种灌木的名称,也叫做“荆”,在南方江汉流域的山林中极为常见,可用作薪柴等多种用途,人日常离不了。

于是远自商代时,北方中原人就以荆楚来称呼江汉流域的南方地区和南方部族,比如《诗经·商颂》中说的“维女荆楚居国南方”。

但是,构成楚民族主体的,却并不是江汉流域的土著,而是原居北方的祝融部落的一支(楚人奉祝融为始祖),这支部族迁移到江汉流域,不断地与周围的土著民族(九黎、三苗的后裔)相互融合,发展成为一支强盛的荆楚大族。

荆楚部族在与北方商王朝的对峙中也吸收了先进的商文化,为自身发展创造了有利的条件。

周朝初年,转投周王的荆楚族得到了中原王朝的支持,从而建立起自己的国家。

从春秋开始,楚国迅速强盛起来,尤其是到了楚庄王时,楚吞并了周边的许多小国,成为一方大国。

先抑后扬的楚文化楚地是一个历史的地域概念,大体上以今湖北全境和湖南北部为中心,向周边扩展到一定的范围。

当北方有炎、黄部落在创造中原文明的时候,南方江汉流域也兴起了九黎部落,并创造出了大溪、屈家岭文化等早期楚文化。

然而这之后,随着九黎部落被炎、黄部落击败,以及后期的三苗部落被更强大的中原部落所征伐,楚地文化逐渐消沉了。

楚地文化落后与中原的另一个原因是江汉流域多山林水泽,各氏族部落不能像中原地区的氏族部落那样较快地由采集和渔猎转入农耕和畜牧,这种生产力的缓慢发展相应地限制了文化的发展速度。

因此,当北方已经出现了夏、商等奴隶制国家后,南方楚地仍停留在原始的父系氏族社会阶段,散居的各氏族部落屡遭中原势力的压迫和征伐。

但就是在这种持续千年的蛮荒背景下,逐渐孕育发展出楚民族以及其后的楚国家,并成为当时中国南方各部族融合的中心。

楚人借天时、地利融汇了中原文化和南方土著文化,开创了独具异采的楚文化。

《楚辞》是中原文化与楚文化相融合的产物。

楚民族在殷商时代已接受了中原文化的影响,春秋战国时期,随着楚国的强大、兼并战争的日益加剧和列国间交往聘问之事的增多,它进一步吸收了中原文化,儒、法、墨、名、阴阳等思想及经典都传入楚国并产生影响。

屈原曾多次使齐,身受中原文化的影响,他诗中“举贤授能”、“修明法度”的思想和大量的比兴手法,就是直接继承和发扬了儒法思想与《诗经》的传统。

但对《楚辞》产生最直接影响的还是楚文化。

首先是楚地民歌。

楚地民歌渊源甚古,相沿不断,其句子参差灵活,多用“兮”字来加强节奏、舒缓语气,有的还用了兴句和双关语,已开楚辞体格。

其次,巫风文化的熏陶。

楚国一直盛行着殷商时代一种迷信色彩浓厚的巫风文化,在郢都以南的沅、湘之间,老百姓有崇信鬼神的风俗,喜欢举行祭祀活动。

祭祀时要奏乐、歌唱、跳舞以娱神。

这种巫术风俗的熏陶,培养了人们丰富的幻想力,滋长着美丽的歌辞和舞蹈,给楚辞提供了养料。

其他如楚国的地理风物、方言声调等也给《楚辞》提供了直接营养。

《楚辞》创作的背景之楚文化楚国历史悠久,自西周初年周成王封熊绎于丹阳至秦于公元前223年灭楚,历时800余年。

楚国经历油弱小变为强盛和最后衰亡的发展过程,并创造了具有地域特色的楚文化。

楚国作为春秋战国时期的大国和强国之一,在800多年的历史长河中创造了灿烂辉煌的文明成果。

楚国独步一时的青铜铸造工艺、领袖群伦的丝织刺绣工艺、八音齐全的音乐、偃蹇连蜷的舞蹈、巧夺天工的漆器制造工艺、义理精深的哲学、汪洋恣肆的散文、惊采绝艳的辞赋、恢诡谲怪的美术,都是十分宝贵的文化遗产,代表同期的最高水平。

《楚辞》产生于这里,自然离不开楚国文化的影响。

巫文化:楚人信巫鬼而重淫祀,故荆楚之地非特巫风盛行,其卜筮之俗亦有可观。

孔子云:“南人有言曰:人而无恒,不可以作巫医”①孔子所说的“南人”,应即楚人②。

而所谓“巫”者,除兼行医外,卜祭祀更为其专司之事。

其实,早在孔子之前,楚人即以卜筮闻名,也出现了一些以卜筮著称的家族。

春秋时期,鲁国有一位卜楚丘,当时的贵族们就曾多次向他问卜。

如《左传·文公十八年》记齐侯有疾,鲁国的惠伯令龟,卜楚丘占之,曰:“齐侯不及期,非疾也;君亦不闻。

令龟有咎。

”又如《左传·昭公五年》记鲁国的叔孙庄叔(名得臣)在他的次子叔孙穆子(名豹)初生的时候也占了一卦,遇《明夷》之《谦》,也去请卜楚丘为他解说。

另外,楚有太卜之官,而大卜决疑之法即有卜有筮。

《楚辞》中多次写到卜筮之术,《楚辞•卜居》就有云:屈原既放,……往见大卜郑詹尹,曰:"余有所疑,愿因先先决之。

"詹尹乃端策拂龟,曰:"君将何以教?"……詹尹乃释策而谢,曰:"夫尺有所短,寸有所长,物有所不足,智有所不明,数有所不逮,神有所不通。

用君之心,行君之意,龟策试不能如事。

"屈原所见的郑詹尹即楚之太卜。

还有《招魂》中数句"魂归来兮"。

并且,楚人占卜方式多样,如《离骚》中曰:"索琼茅以兮,命灵氛为余占之。

楚文化楚文化是一个非常复杂的概念,它与楚民族的形成与发展具有密切的关系。

在历史上很长一段时间,人们对楚文化诟病满满,主要就是因为它神秘而浓厚的巫祭之风。

作为楚文化的代表,楚辞更是充满了大量的鬼神和祭祀词语。

而这些都与中原的儒家文化差异巨大。

然而,随着楚国灭亡,屈原去世,楚辞并没有就此消失,反而发展成为中国传统文化的经典。

这就说明楚文化与中原的儒家文化之间还是有共通之处的。

那么,楚文化为何会孕育出“楚辞”?楚文化究竟是怎样一种存在呢?即,它是如何形成的?它有什么特点?本文将分六个方面对“楚文化”进行概述,论述如下:一:楚民族的祖先原本居住在中原地区,而楚文化也源于中原文化;在电视剧《芈月传》中,很多观众不仅认识了“芈”这个字,还知道了“熊”是楚国的“国姓”,就像唐朝皇室的国姓“李”,宋朝皇室的国姓“赵”,明朝皇室的国姓“朱”一样。

事实上,由此,楚民族的祖先来源于“芈”姓“熊”氏。

那么,“芈”姓从何而来?根据《史记楚世家》我们可以知道,“芈”姓源于上古时期的祝融部落,而祝融又源于颛顼高阳氏。

在《离骚》开头也说了“帝高阳之苗裔兮”。

而颛顼和祝融又是谁呢?首先,颛顼是上古“五帝之首”黄帝的孙子,也是上古五帝之一,号高阳氏,主管北方;其次,祝融是颛顼的孙子,原名重黎。

因他掌管火正之官,所以帝喾赐他“祝融氏”。

帝喾又是谁呢?黄帝的曾孙,三皇五帝中的第三位帝王。

而“芈”姓就源于祝融。

据最早记载祝融传说的历史文献,我国的第一部国别体史书《国语·郑语》所载,祝融的后裔分为八姓,即己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈等,史称为“祝融八姓”。

楚人的先祖即源于“八姓”中的“芈”姓。

然而,“芈”姓并不是一开始就是楚人的,换言之,“芈”姓族群一开始并不是生活在南方的楚地,而是生活在北方的河南,山东境内,属于中原民族。

在芈姓族群中,有一支叫“季连”的一族,因为战乱,地理变化,部族间争战等原故,从中原迁徙至南方“蛮夷”之地,后来便成为楚国贵族的先人。

浅谈楚文化与“楚辞”的产生中国的文化,和它本身的历史一样,源远流长。

《诗经》普遍被认为是中国最早的流传广泛的文学形式,到现在还家喻户晓。

而我们向来以“风”、“骚”并称,这其中的“风”代表的是《诗经》中的十五国风,而这“骚”讲的就是《楚辞》中的《离骚》了。

《诗经》是现实主义的代表,《楚辞》则是浪漫主义的代表。

二者正好代表了两种典型的文学风格。

由此可见,《楚辞》在我国文化史上的地位是举足轻重的了。

《楚辞》是战国后期楚国大夫屈原开创的一种新诗体。

由于战国时代社会的根本变化,私人著书的风气大盛。

屈原的“楚辞”也就是在开始有了私家著述的需要和可能的条件下产生的。

所以屈原是我国文学史上第一个作家,他的诗歌创作标志着我国文学史上从集体歌唱到个人专著的新纪元。

屈原“楚辞”的特别是一种骚体形式,这一形式是从民间歌曲,特别是楚声歌曲学习来的。

它打破了《诗经》的四言形式,而代之以从三四言到七八言的参差不齐的形式。

这是诗歌的发展,也是文学的革新。

“楚辞”能有如此巨大的成就,在文学史上能具有如此之高的地位,与战国时期的楚国文化是有着密不可分的联系的。

主要表现在以下三个方面:首先,楚辞的产生与楚声、楚歌有直接联系。

例如,“楚辞”中的句子末尾多用“兮”、“思”等字,这就是借鉴于楚声和楚歌。

收集在《诗经》中的《汉广》、《江有记》等都产生在楚国境内,《说苑》中的《越人歌》、《楚人歌》,《孟子》中的《沧浪歌》,都是楚歌的代表,它们的形式和风格都不是整齐的四言体,每句可长可短,有的歌词每隔一句的末尾用一个语助词“兮”、“思”等。

其次,楚辞的产生与楚国民间“巫歌”关系密切。

楚国的巫歌,即“作歌乐鼓舞以乐诸神”。

祀神时使男女巫双扮作神与迎神者,互相唱和,这充满了原始的宗教气氛。

《楚辞》中屈原所在作的《九歌》,其前身本是当时湘楚一带的民间祭神的歌颂,可以看出巫歌对《楚辞》的直接影响。

最后,楚辞中充满着楚地风物的描写,使用着地道的楚地方言。

楚文化释要一楚辞产生于楚文化的土壤当中,楚文化就是楚地楚国楚民族的文化。

楚文化的特质首先在于,它是一种地域文化。

楚文化与中原文化相对。

何谓“楚”?楚本是在长江中游湘江流域活动的一支民族。

最初称“荆楚”,是一个部落联盟。

后扩展领土,立楚国。

战国初期,楚国扩地千里:北接韩魏宋齐,西有黔中,巫郡与巴秦为邻,南至苍梧与百粤为邻,东至海滨。

战国诸雄当中,楚版图最大,人口最多,最为富庶。

楚国在江淮一带的南方,气候湿热,多山林湖泽,物产丰富,风光秀丽。

地域对艺术的影响,在上古时代尤其重大。

一方面,风土气候影响作家的思想情感;另一方面,自然景物影响到作家选用的题材。

所以刘勰说:“山林皋壤,实文思之奥府。

屈平所以能洞鉴风骚之情者,抑亦江山之助乎?”(文心雕龙·物色)二楚文化保留了较多的远古传统,是信神鬼,重祭祀的文化。

这一时期南北文化的差异,表现为北方的理性精神和南方的远古传统的差异。

春秋战国时期,经过儒家的人本主义和道家的自然主义的思想的冲洗,北方人的神鬼信仰已经淡薄,理性精神确立起来。

而南中国的楚地仍流行巫术迷信,“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠。

其祠必作歌乐舞以乐诸神。

”(王逸《九歌序》)这些巫术迷信反映到文学当中,就是神话和寓言的保留:楚辞较多地保留神话;《庄子》较多地保留寓言。

三楚文化并不是一种“落后”的文化,它和中原文化各有所长,各具特色。

楚文化是包含楚人的衣食住行,楚地的风俗习惯,制度,价值观念,审美情趣,思维方式及楚地的文学作品在内各方面的总和。

如果把文化分为四个层面:物态文化、制度文化、行为文化、观念文化,那么楚文化的特点在于,物态文化的发达,制度文化的体系不完整,行为文化和观念文化的别具一格。

1、物态文化发达:⑴漆器、丝织品形成一整套独特的工艺制作程序。

彩绘涉猎图漆瑟残片。

⑵随县青铜编钟音域宽广,音乐优美,修复后能演奏现代乐曲。

2、制度文化体系不完整。

3、行为文化和观念文化别具一格:⑴巫风巫仪的盛行;⑵丰富的神话思维;⑶道家思想的发祥地。

浅谈楚辞与楚国社会文化一、楚辞简介楚辞是屈原所开创的一种新型诗体,其在文学样式、方言声韵和风土物产的各个方面都有着十分浓郁的楚地地方特色,也开创了我国浪漫主义诗歌的先河。

楚辞在我国的文学领域有着很强的影响力,其之后几乎每种样式的文学体裁都多少受到了它的影响。

楚歌与楚赋是骚体文学的两种表现形式,其起源于战国时期,骚体诗歌主要呈现以下特征:第一其在句式上存在有很大的突破,骚体之前的诗歌句基本都为四言体的形式,这样的句式很难将复杂而纠结的生活和思想上的情感都表达出来,骚体就开创了杂言体,其突破四言体的约束,节奏和句式都十分自由,方便了对生活和情感的叙述和抒发;第二楚辞改变了原有诗词歌赋反复曡唱和咏叹的方式,在章法上进行了大革新,楚辞放任思想自由地在诗歌中徜徉,时而陈述,时而有呼号、悲吟,不拘泥于原先的章法进行创作;第三楚辞于时间跨度上来说是相对较大的,因而不免在情节和体式上都存在各种变动,楚辞的表现形式是极其多元化的,突破了原先枯乏、单调的模式。

楚辞的另一个特色就是其赋体的应用,辞赋会因其在体裁上的变化而带来风格之上相应的改变,不同的辞赋创作方式和其表达手法也存在很大的差异。

骚体赋起源于楚辞,大多搜是抒发诗人怀才不遇的愤恨。

二、楚国的社会文化楚文化是楚国时期物质和精神文化的总称,楚地汲取了中华民族的陷阱文化,结合中原地区商周文化,不断发展创新,形成当地独有的文化特质。

楚国在其社会文化上有着很大的成就,这些成就表现于诗歌、音乐和舞蹈等各个方面。

我们人为风俗人情的差异总是因为地方上存在自然和物质条件上的不同,经济基础和上层建筑会影响到意识形态的形成和发展。

楚国文化不同于中原文化,有着其地方秉性,楚地水土肥沃、山竹丛生,在吃穿等方面都没有担忧,因而在文化发面发展也会有着不同的方向,他们更多地是感受到大自然的慈爱,当地人总是会抒发对高山流水的感情、抒发怀才不遇的牢骚,甚至他们信仰巫术。

楚地的人们秉持原有的童真,他们热情地拥抱大自然、崇尚虚无、敢于幻想,有着极强的浪漫主义的情调。

第四章原与楚辞战国时期出现的楚辞,在中国文学史上有着重大而特殊的意义,它和《诗经》共同构成了中国诗歌史的源头。

楚国的灿烂文化,造就了光辉灿烂的楚辞文学,楚辞的代表作家屈原成为中国文学史上第一位伟大诗人。

第一节荊楚文化与楚辞的产生一、楚文化的特点战国时期,楚国在长江、汉水流域,史书上常称之为“荊蛮”、“荊楚”或“楚蛮”。

楚人本是祝融的后代,夏商之前,祝融氏多在中原地区活动,夏商开始,楚国的芈姓先人被挤入南方。

西周初年,芈姓氏族兴起,周成王封芈氏后人熊绎于楚蛮,居于丹阳(今湖北秭归东南),始立为国。

所以,荊楚的历史极为悠久,它从一个古老的氏族,逐渐发展成为强盛的封建王国。

春秋之世,楚地千里,已成为独霸南方的大国。

此后历经成王、庄王、灵王等而进入战国之世,楚国已成为席卷南土、问鼎中原的极强盛的国家。

春秋战国时期,楚文化已形成自己鲜明的特色,特别是进入战国时期以后,楚文化已发展到很高水平。

楚文化有着不同于中原地区的特点,首先有其地理和民俗方面的原因。

楚国的山川形胜,《汉书·地理志》有一段论述,可以参看,这里我们引用陈钟凡先生《中国韵文通论》中的一段话,他说得更有文采:“荆楚为西南之泽国,实神州之奥区,东接庐淝,西通巫巴,南极潇湘,北带汉沔,仰眺衡岳、九嶷、荆、岘、大别之峻,俯窥湘、沅、资、澧、洞庭、彭蠡之浸,山林蓊郁,江湖濬阔,溪流湍激,崖谷嵚崎,山川之美,超乎南朔,缘此风俗人情,蒙其影响,遂以下列诸事,特著于载籍焉:民丰土闲,无土山,无浊水,人秉是气,往往清慧而文;山川奇丽,人民俯仰其间,浣濯清远,爱美之情特著;民狃于山泽之饶,无饥寒冻馁之虑,人间实际生活,非所顾虑,如骋怀闳伟窈眇之理想境界焉。

”楚国的山川形胜如此,否则,屈原在作品中难以引用众多的草木花卉,难以引入众多的山水景致,使人如临其境,如观其景。

楚文化中,风俗因素特别是在宗教方面,是个不可忽视的重要原因。

战国时代的楚国盛行巫风,“信巫鬼,重淫祀”,它使得楚文化和楚辞作品深深印上了“巫迹”。

浅谈楚文化与“楚辞”的产生

中国的文化,和它本身的历史一样,源远流长。

《诗经》普遍被认为是中国最早的流传广泛的文学形式,到现在还家喻户晓。

而我们向来以“风”、“骚”并称,这其中的“风”代表的是《诗经》中的十五国风,而这“骚”讲的就是《楚辞》中的《离骚》了。

《诗经》是现实主义的代表,《楚辞》则是浪漫主义的代表。

二者正好代表了两种典型的文学风格。

由此可见,《楚辞》在我国文化史上的地位是举足轻重的了。

《楚辞》是战国后期楚国大夫屈原开创的一种新诗体。

由于战国时代社会的根本变化,私人著书的风气大盛。

屈原的“楚辞”也就是在开始有了私家著述的需要和可能的条件下产生的。

所以屈原是我国文学史上第一个作家,他的诗歌创作标志着我国文学史上从集体歌唱到个人专著的新纪元。

屈原“楚辞”的特别是一种骚体形式,这一形式是从民间歌曲,特别是楚声歌曲学习来的。

它打破了《诗经》的四言形式,而代之以从三四言到七八言的参差不齐的形式。

这是诗歌的发展,也是文学的革新。

“楚辞”能有如此巨大的成就,在文学史上能具有如此之高的地位,与战国时期的楚国文化是有着密不可分的联系的。

主要表现在以下三个方面:首先,楚辞的产生与楚声、楚歌有直接联系。

例如,“楚辞”中的句子末尾多用“兮”、“思”等字,这就是借鉴于楚声和楚歌。

收集在《诗经》中的《汉广》、《江有记》等都产生在楚国境内,《说苑》中的《越人歌》、《楚人歌》,《孟子》中的《沧浪歌》,都是楚歌的代表,它们的形式和风格都不是整齐的四言体,每句可长可短,有的歌词每隔一句的末尾用一个语助词“兮”、“思”等。

其次,楚辞的产生与楚国民间“巫歌”关系密切。

楚国的巫歌,即“作歌乐鼓舞以乐诸神”。

祀神时使男女巫双扮作神与迎神者,互相唱和,这充满了原始的宗教气氛。

《楚辞》中屈原所在作的《九歌》,其前身本是当时湘楚一带的民间祭神的歌颂,可以看出巫歌对《楚辞》的直接影响。

最后,楚辞中充满着楚地风物的描写,使用着地道的楚地方言。

楚声,即楚国的方言。

楚辞多用楚语楚声,楚地的方言词语大量涌现,具有浓厚的楚国地方色彩。

《离骚》中“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰

以为佩。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

”几句,其中“兮、扈、搴、阰”即为楚地方言。

另外“兮”“些”作为虚词叹语,极其频繁的写入楚辞,成为楚辞的一个鲜明标志。

总之,“楚辞”的形成,除了伟大的爱国诗人屈原的开创性作用外,丰富的楚国文化在其中也扮演着不可替代的角色。

它为“楚辞”的产生提供了文化依据和背景依靠,也提供了许多具体的语言工具,从而使“楚辞”成为弘扬楚国文化的重要渠道,二者相辅相成,流芳百世。