经络系统的组成

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:2

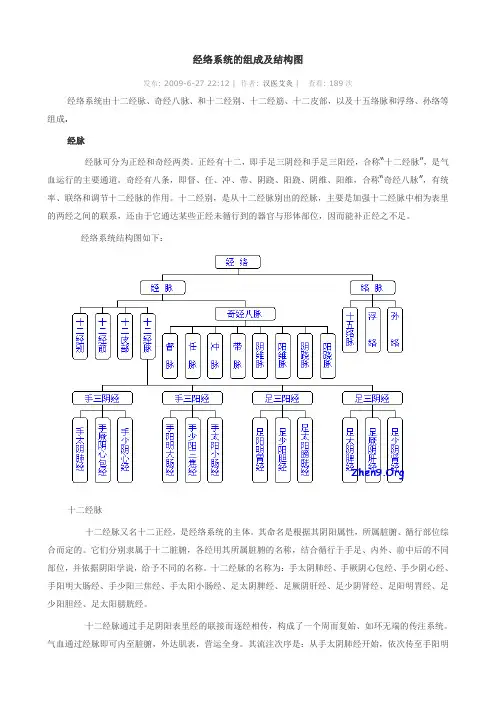

经络系统的组成及结构图发布: 2009-6-27 22:12 | 作者: 汉医艾灸 | 查看: 189次经络系统由十二经脉、奇经八脉、和十二经别、十二经筋、十二皮部,以及十五络脉和浮络、孙络等组成.经脉经脉可分为正经和奇经两类。

正经有十二,即手足三阴经和手足三阳经,合称“十二经脉”,是气血运行的主要通道。

奇经有八条,即督、任、冲、带、阴跷、阳跷、阴维、阳维,合称“奇经八脉”,有统率、联络和调节十二经脉的作用。

十二经别,是从十二经脉别出的经脉,主要是加强十二经脉中相为表里的两经之间的联系,还由于它通达某些正经未循行到的器官与形体部位,因而能补正经之不足。

经络系统结构图如下:十二经脉十二经脉又名十二正经,是经络系统的主体。

其命名是根据其阴阳属性,所属脏腑、循行部位综合而定的。

它们分别隶属于十二脏腑,各经用其所属脏腑的名称,结合循行于手足、内外、前中后的不同部位,并依据阴阳学说,给予不同的名称。

十二经脉的名称为:手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经、手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经。

十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而逐经相传,构成了一个周而复始、如环无端的传注系统。

气血通过经脉即可内至脏腑,外达肌表,营运全身。

其流注次序是:从手太阴肺经开始,依次传至手阳明大肠经,足阳明胃经,足太阴脾经,手少阴心经,手太阳小肠经,足太阳膀胱经,足少阴肾经,手厥阴心包经,手少阳三焦经,足少阳胆经,足厥阴肝经,再回到手太阴肺经(表1)。

其走向和交接规律是:手之三阴经从胸走手,在手指末端交手三阳经;手之三阳经从手走头,在头面部交足三阳经;足之三阳经从头走足,在足趾末端交足三阴经;足之三阴经从足走腹,在胸腹腔交手三阴经。

表1:手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经↑↓足厥阴肝经←足少阳胆经←手少阳三焦经←手厥阴心包经←足少阴肾经←足太阳膀胱经十二经脉在体表的循行分布规律是:凡属六脏(心、肝、脾、肺、肾和心包)的阴经分布于四肢的内侧和胸腹部,其中分布于上肢内侧的为手三阴经,分布于下肢内侧的为足三阴经。

经络腧穴学经络腧穴学是中医基础理论的重要组成部分,它主要研究人体经络系统的结构、功能以及腧穴的位置、特性和治疗作用。

以下是经络腧穴学的重点总结:一、经络系统概述1.经络定义:经络是人体内运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道,是人体功能的调控系统。

2.经络组成:经络系统由经脉和络脉组成,其中经脉包括十二经脉、奇经八脉以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部;络脉包括十五络脉和难以计数的浮络、孙络等。

3.经络作用:经络系统具有沟通内外、网络全身、运行气血、协调阴阳的作用。

二、腧穴概述1.腧穴定义:腧穴是人体脏腑经络气血输注出入的特殊部位,既是疾病的反应点,又是针灸临床的刺激点。

2.腧穴分类:腧穴可分为十四经穴、奇穴、阿是穴三类。

十四经穴是位于十二经脉和任督二脉的腧穴;奇穴是指未能归属于十四经脉的腧穴;阿是穴是指既无固定名称,亦无固定位置,而是以压痛点或其他反应点作为针灸施术部位的一类腧穴。

3.腧穴作用:腧穴具有近治作用、远治作用和特殊作用。

近治作用是指腧穴均能治疗其所在部位局部及邻近组织、器官的病证;远治作用是指腧穴对于十四经穴来说,尤其十二经络及所属腧穴均能治疗本经循行分布部位及其所属脏腑的远隔部位的病证;特殊作用是指某些腧穴具有双向的良性调整作用和相对的特异治疗作用。

三、经络腧穴的应用1.诊断:通过观察和检查经络腧穴的异常反应,可以推断疾病的性质、部位和脏腑经络的虚实状态。

2.治疗:通过刺激经络腧穴,可以调和阴阳、扶正祛邪、疏通经络,从而达到治疗疾病的目的。

常用的刺激方法包括针刺、艾灸、拔罐、刮痧等。

四、经络腧穴的注意事项1.安全性:在刺激经络腧穴时,应注意操作规范,避免损伤血管、神经等重要组织。

2.个体差异:不同人对经络腧穴的刺激反应可能存在差异,因此应根据个体差异调整刺激方法和强度。

3.禁忌证:对于有出血倾向、局部皮肤破损、感染等禁忌证的患者,应避免使用经络腧穴治疗。

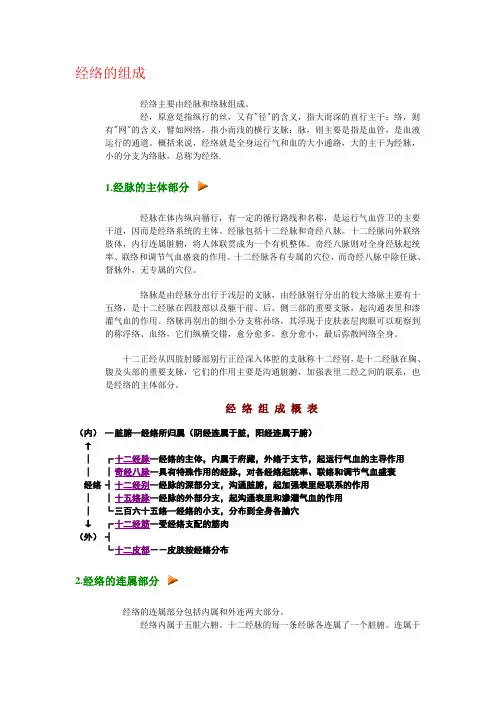

经络的组成经络主要由经脉和络脉组成。

经,原意是指纵行的丝,又有"径"的含义,指大而深的直行主干;络,则有"网"的含义,譬如网络,指小而浅的横行支脉;脉,则主要是指是血管,是血液运行的通道。

概括来说,经络就是全身运行气和血的大小通路,大的主干为经脉,小的分支为络脉,总称为经络.1.经脉的主体部分经脉在体内纵向循行,有一定的循行路线和名称,是运行气血营卫的主要干道,因而是经络系统的主体。

经脉包括十二经脉和奇经八脉。

十二经脉向外联络肢体,内行连属脏腑,将人体联贯成为一个有机整体。

奇经八脉则对全身经脉起统率、联络和调节气血盛衰的作用。

十二经脉各有专属的穴位,而奇经八脉中除任脉、督脉外,无专属的穴位。

络脉是由经脉分出行于浅层的支脉,由经脉别行分出的较大络脉主要有十五络,是十二经脉在四肢部以及躯干前、后、侧三部的重要支脉,起沟通表里和渗灌气血的作用。

络脉再别出的细小分支称孙络,其浮现于皮肤表层肉眼可以观察到的称浮络、血络,它们纵横交错,愈分愈多,愈分愈小,最后弥散网络全身。

十二正经从四肢肘膝部别行正经深入体腔的支脉称十二经别,是十二经脉在胸、腹及头部的重要支脉,它们的作用主要是沟通脏腑,加强表里二经之间的联系,也是经络的主体部分。

经络组成概表(内)-- 脏腑--经络所归属(阴经连属于脏,阳经连属于腑)↑│┌十二经脉--经络的主体,内属于府藏,外络于支节,起运行气血的主导作用││奇经八脉--具有特殊作用的经脉,对各经络起统率、联络和调节气血盛衰经络┤十二经别--经脉的深部分支,沟通脏腑,起加强表里经联系的作用││十五络脉--经脉的外部分支,起沟通表里和渗灌气血的作用│└三百六十五络--经络的小支,分布到全身各腧穴↓┌十二经筋--受经络支配的筋肉(外)┤└十二皮部--皮肤按经络分布2.经络的连属部分经络的连属部分包括内属和外连两大部分。

经络内属于五脏六腑。

十二经脉的每一条经脉各连属了一个脏腑。

中医筋的概念

中医中的筋(jīn)是人体经络系统中的一个重要组成部分。

它是一种特殊的解剖结构,类似于现代医学中的肌腱,但在中医理论中有独特的概念和功能。

以下是关于中医中筋的概念:

1. 经络系统:中医认为人体内部有一套经络系统,其中包括经脉、络脉、筋脉和脏腑经络。

筋脉是其中的一部分,它主要负责连接和传导气血,维持人体的生理功能。

2. 功能:筋脉的主要功能是连接经脉和络脉,传导气血,协调肌肉的运动,维持身体的稳定性。

筋脉也被认为有助于支撑和维护身体结构,以防止松弛和脱位。

3. 特点:筋脉通常被描述为坚韧的,有弹性,具有抵抗拉伸和保持结构的特性。

它们分布在全身,包括四肢、躯干和头颈部。

4. 疾病和治疗:中医认为筋脉与人体的健康密切相关。

如果筋脉受到阻塞、损伤或其他问题,可能会导致肌肉疼痛、肌肉弱点、关节问题和其他身体不适。

中医师通常会使用针灸、推拿、拔罐等中医疗法来调理筋脉,以恢复气血流畅和身体的平衡。

总的来说,中医中的筋脉是人体经络系统的一部分,起着连接、传导、支撑和保护的作用。

它们在中医诊断和治疗中有重要地位,帮助维持人体的生理平衡和健康。

针灸学第一名词解释1.经络系统:由经脉和络脉组成,其中经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部;络脉包括十五络脉和难以计数的浮络、孙络等。

2.奇经八脉:指别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉共8条,故称奇经八脉。

3.一源三岐:奇经八脉中的督脉、任脉、冲脉皆起于胞中,同出于会阴,而分别循行人体的前后正中线和腹部两侧,故称一源三岐。

4.十二经别:是十二正经离、入、出、合的别行部分,是正经别行深入体腔的支脉。

5.十二经筋:是十二经脉之气输入于筋肉骨节的体系,是附属于十二经脉的筋肉系统。

6.十二皮部:是十二经脉功能活动反应于体表的部位,也是经络之气散布所在。

7.五输穴:十二经脉分布在肘、膝关节以下的5个特定腧穴,即“井、荥、输、经、合”穴,称“五输穴”,简称“五输”。

8.原穴:脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉四肢部的腧穴,称为原穴,又称“十二原”。

9.络穴:十五络脉从经脉分出各有1个腧穴,称之为络穴,又称“十五络穴”。

10.背俞穴:肺脏之气输注于背腰的腧穴,称为“背俞穴”,又称为“俞穴”。

六脏六腑各有一背俞穴,共12个。

11.募穴:脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴,称为“募穴”,又称为“腹募穴”,也有12个。

12.八会穴:脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气会聚的8个腧穴,称为八会穴。

13.八脉交会穴:十二经脉与奇经八脉相通的8个腧穴,称为“八脉交会穴”,又称“交经八穴”。

14.郄穴:十二经脉和奇经八脉中的阴跷、阳跷、阴维、阳维脉之经气深聚的部位,称为“郄穴”。

共有16个。

15.下合穴:六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴,称为“下合穴”,又称“六腑下合穴”,共有16个。

16.交会穴:两经或数经相交会的腧穴,称之为“交会穴”。

17.手指同身寸定位法:是指依据患者本人手指为尺寸折量标准来量取腧穴的定位方法,又称指寸法。

①中指同身法:以患者中指中节桡侧两端纹头(拇、中指屈曲成环行)之间的距离作为1寸。

中医学关于“十二经脉”的简述经络系统由经脉、络脉组成。

经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部;络脉包括十五络脉和浮络、孙络等。

经脉是经络系统中的直行主干,为全身气血运行的主要通道。

十二经脉,为十二脏腑所属络的经脉,是经络系统的核心部分,故又称“十二正经”,包括手三阳经、手三阴经、足三阳经、足三阴经。

十二正经有一定的起止,有一定的循行路径和分布规律,有一定的走向及交接规律,与脏腑有直接的属络关系,相互之间有表里关系,各有专属的穴位。

一、十二经脉的名称规律十二经脉的名称由手足、阴阳、脏腑三部分而组成,命名原则如下。

上为手,下为足:手经行于上肢,足经行于下肢。

起于或止于手的经脉,称“手经”;起于或止于足的经脉,称“足经”。

内为阴,外为阳:分布循行于四肢内侧的经脉,称“阴经”;分布循行于四肢外侧的经脉,称“阳经”。

按照阴阳三分法,阴分为三阴:太阴、阴、少阴;阳分为三阳:太阳、阳明、少阳。

手足各有三阴经:太阴经、厥阴经、少阴经;手足各有三阳经:太阳经、阳明经、少阳经。

脏属阴,腑属:十二经脉与六脏六腑各有特定的配属关系,六阴经属于脏,并冠以所属脏之名,如内属于肺则称“肺经”;六阳经属于腑,并冠以所属腑之名,如内属于胃则称“胃经”。

十二经脉名称分类表注:在小腿下半部和足背部,肝经在前缘,脾经在中线。

在内踩尖上8寸处交又后,脾经在前缘,肝经在中线。

二、十二经脉的走向规律十二经脉走行方向的规律,《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹(胸)。

”手三阴经起于胸中,循上肢内侧走向手指端;手三阳经起于手指端,循上肢外侧,走向头面部;足三阳经起于头面部,下行经躯干循下肢外侧,走向足趾端;足三阴经起于足趾端,经下肢内侧走向腹部、胸部。

三、十二经脉的交接规律1.相表里的阴经与阳经在四肢末端交接手太阴肺经和手阳明大肠经在食指端交接,手少阴心经和手太阳小肠经在小指端交接,手厥阴心包经和手少阳三焦经在无名指端交接;足阳明胃经和足太阴脾经在足大趾端交接,足太阳膀胱经和足少阴肾经在足小趾端交接,足少阳胆经和足厥阴肝经在足大趾爪甲后交接。

中医学“经络系统的组成”经络系统由经脉、络脉组成。

经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部;络脉包括十五络脉和浮络、孙络等。

一、经脉1.十二经脉经脉是经络系统中的直行主干,为全身气血运行的主要通道。

十二经脉,又称“十二正经”,包括手三阳经、手三阴经、足三阳经、足三阴经。

十二正经是经络系统的核心,有一定的起止,有一定的循行路径和分布规律,有一定的走向及交接规律,与脏腑有直接的属络关系,相互之间有表里关系,各有专属的穴位2.奇经八脉奇经八脉是十二经脉以外别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维水、阴跷脉和阳跷脉。

奇经与脏腑没有直接的属络关系,相互之间也无表里关系,如《圣济总录》说:“脉有奇常,十二经者,常脉也;奇经八脉则不拘于常,故谓之奇经。

盖人之气血常行于十二经脉,其诸经满溢则流入奇经焉。

”奇经八脉中,只有督脉、任脉有专属循行路线与专属穴位,故十二经脉与任脉、督脉,合称为“十四经”。

3.十二经脉的附属部分十二经别,是从十二经脉别行而离入出合、深入体腔的支脉,为十二经脉的最大分支,其生理作用、病机变化均与十二经相一致,故称“别行的正经”。

十二经筋,是十二经脉之气养筋肉骨节的体系,附属于十二经脉的筋膜系统。

十二皮部,是十二经脉功能活动反映于体表的部位。

二、络脉络脉,是从经脉中别出的分支,有十五络脉、浮络和孙络等。

1.十五络脉十五络脉,是十二经脉和任、督二脉各自别出之络与脾之大络的总称,又称“十五别络”,有本经别走邻经之特点,是络脉中的较大者,起加强十二经脉中表里两经在体表的联系和统领一身阴阳诸络的作用。

《素问·平人气象论》提出“胃之大络,名曰虚里”,故又有“十六”之说。

2. 浮络浮络是循行于人体浅表部位且常浮现的络脉。

其分布广泛,起着沟通经脉、输达肌表的作用。

3. 孙络孙络是最细小的络脉,属络脉的再分支,分布全身,难以计数,具有“溢奇邪、通荣卫”的作用(《素问·气穴论》) 此外,由于分布部位、功能特点等不同,又有阴络、阳络、气络、血络以及脏腑之络如心络、肺络、胃络、肝络、肾络等络脉名称。

1、经络:是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通到,是人体功能的调控系统。

2、经络系统:包括十二经脉、奇经八脉、十二经别、十五络脉、十二经筋和十二别部。

3、十二经脉的流注次序:手太阴肺经--手阳明大肠经--足阳明胃经--足太阴脾经--手少阴心经--手太阳小肠经--足太阳膀胱经--足少阴肾经--手厥阴心包经--手少阳三焦经--足少阳胆经--足厥阴肝经。

4、十二经脉的命名是由三部分组成:手足、阴阳、脏腑。

一阴一阳演化为三阴三阳,以区分阴阳气的盛衰与多少:阴气中太阴最盛,其次为少阴,再次为厥阴;阳气中最盛为阳明,其次为太阳,再次为少阳。

5、十二经脉,内属于脏腑,外络于肢节。

6、膀胱一线1.5寸,膀胱二线3寸。

7、阴经为里,属于脏,阳经为表,属于腑。

十二经脉间存在着表里相连的关系。

手之三阴从脏走手,手之三阳从手走头,足之三阳从头走足,足之三阴从足走腹。

8、阴经与阳经在四肢部位交接,阳经与阳经在头部交接,阴经与阴经在胸腹部交接。

肺经与大肠经食指;心经与小肠经小指;心包经与三焦经无名指;胃经与脾经足大趾内侧;膀胱经与肾经足小趾;9、奇经八脉:包括任脉、督脉、冲脉、带脉阴阳蹻脉、阴阳维脉。

作用为:统率联络经络、调节气血盛衰。

10、任脉督脉冲脉同起于胞中,同出会阴而异行,成为“一源三歧”。

11、十二经别,又称为“别行之正经”。

一般从四肢肘膝关节上下的正经分出,分布于胸腹腔和头部其间有“离、合、出、入”的特点——离,即从十二经脉分出;入,即进入胸腹腔;合,即与表里经同行;出,即在头项部出来。

手足三阴三阳经别,按阴阳表里关系组成六对,称为“六合”。

12、十二经脉在四肢部各分出一络,再加去躯干前的任脉络、躯干后的督脉络及躯干侧的脾之大络,共十五条,称“十五络脉”。

又有孙络、浮络和血络之分。

孙络为络脉中最细小的分支,浮络是浮行于浅表部位的络脉,血络则是细小的血管。

13、十二经筋:是与十二经脉相应的筋肉部分,起分布范围大体与十二经脉一致。

人体经络系统的构成人体经络系统是中医学中的一个重要理论,它由12个正经和8个奇经组成。

12个正经分别为:1. 任脉:起于下腹部的气海,到达喉部,沿脸颊上行至眉头,下行到骶部,与督脉相会。

2. 督脉:起于会阴处,循背部上行,过颈项至会阴。

3. 肺经:起于手厥阴心包经,上行到喉部,下行至连心附近。

4. 大肠经:起于食指近端,上行至肩部,下行至人中。

5. 胃经:起于足大趾下方,上行至颊骨下端,下行至关元。

6. 脾经:起于关元,上行至胸部,下行至内踝。

7. 心经:起于心系包络经,向上行至陷波穴,过肩部,下行至小指内侧。

8. 小肠经:起于小指外侧端,上行至上颌,下行至耳后,分布于肩部及上肢。

9. 膀胱经:起于内眼眶,上行至枕骨下,下行至足小趾至爪缘。

10. 肾经:起于足心涌泉穴,上行至胸部,下行至睾丸(卵巢)处。

11. 心包经:起于Zhōng Chōng穴,向上行至Líng Kul穴,上行至Tīng Gōng穴,上行到手心。

12. 三焦经:起于太阳穴,向下行至耳后,再上行到锁喉穴,上行到合谷穴,再上行到足三里穴,下行到中极穴,下行到关元穴。

8个奇经分别为:1. 督脉:起于会阴到达头顶。

2. 任脉:起于下腹部,上行至喉部,下行到骶部。

3. 带脉:环绕腰部,横贯胁肋。

4. 冲脉:连接督脉、任脉,起于气海到孔最。

5. 阳维脉:贯穿全身,与阳经相输。

6. 阴维脉:贯穿全身,与阴经相输。

7. 阴跷脉:从足底部到膝盖之间,然后上行到股内侧,再到腹部,最后到胸部。

8. 阳跷脉:从足底部到膝盖之间,然后上行到股外侧,再到髋关节。

经络的组成经络系统由经脉和络脉来组成。

经络包括十二经络、奇经八脉以及附属于12经络别、12经筋、12皮部;络脉包括15络(就是12经脉+任督二脉+脾之大络)、浮络和孙络。

经络系统内联脏腑,外连体表。

12经络包括:手三阴经: 1、手太阴肺经。

列缺2、手厥阴心包经。

内关3、手少阴心经。

通里手三阳经:1、手阳明大肠经。

偏历2、手少阳三焦经。

外关3、手太阳小肠经。

支正足三阳经: 1、足阳明胃经。

丰隆2、足少阳胆经。

光明3、足太阳膀胱经。

飞扬足三阴经:1、足太阴脾经。

公孙2、足厥阴肝经。

3、足少阴肾经。

大钟4、脾之大络。

大包奇经八脉包括:1、督脉2、任脉3、冲脉4、带脉5、阴维脉6、阳维脉7、阴跷脉8、阳跷脉第2节经脉系统(一)十二经脉总论1、十二经络的命名12经络的名称包括3个部分:手足、阴阳、脏腑。

手足:指的是经脉的循行分布,“手——经”绝对不会在足上分布,“足——经”也绝对不会在手上分布。

12经脉根据阴阳分为:阴经、阳经。

阴经之中有分为太阴、少阴和厥阴;阳经之中分为阳明、太阳、少阳。

三阴三阳是阴阳气的盛衰来分:阴气最盛为太阴其次就是少阴,在次就是厥阴。

阳气最盛的就是为阳明,其次为太阳,再次为少阳。

最后就是脏腑:“六脏”是心、肝、脾、肺、肾、心包。

“六腑”是小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦。

2、12经络的表里属络关系12经络组成6对表里经组合:手太阴肺经——手阳明大肠经手厥阴心包经——手少阳三焦惊手少阴心经——手太阳小肠经足太阴脾经——足阳明胃经足厥阴肝经——足少阳胆经足少阴肾经——足太阳膀胱经3、12经络的走向手足三阴三阳经的走向:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头。

足三阴经从足走胸,足三阳经从头走足。

4、12经脉的分布12经脉在体表左右对称地分布于头面、躯干四肢,纵横全身。

(1)手三阴经在上肢内侧分布规律:肺经在前线、心包经在中线、心经在后线。

由此可以联想到的是肺的体积最大接下来就是心包,最小就是心脏了。

经络系统的组成经络系统由十二经脉、奇经八脉、和十二经筋、十二经别、十二皮部,以及十五络脉和浮络、孙络等。

手太阴肺经足太阴脾经手阳明大肠经足阳明胃经手少阴心经足少阴肾经手太阳小肠经足太阳膀胱经手厥阴心包经足厥阴肝经手少阳三焦经足少阳胆经经络的生理功能:联络脏腑,沟通内外:人体的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉筋骨等组织器官,之所以能保持相对的平衡与统一,完成正常的生理活动,是依靠经络系统的联络沟通而实现的。

经络系统在人体中纵横交错、沟通内外、联系上下,联系了人体脏与脏之间、脏腑之间、脏腑与体、五官之间的联系,使人体成为一个有机的整体。

运行气血,濡养周身:人体生命活动的物质基础是气血,其作用是濡润全身脏腑组织器官,使人体完成正常的生理功能。

经络是人体气血运行的通道,通过经络系统将气血及营养物质输送到周身,从而完成和调于五脏,洒陈于六腑的生理功能。

抵御外邪,保卫机体:经络系统的作用是“行气血而营阴阳”,营行脉中,卫行脉外,使营卫之气密布周身。

外邪侵犯人人体往往由表及里,先从皮毛开始,卫气是一种具有保卫作用的物质,它能抵抗言不由衷邪的侵犯,其充实于络脉,络脉散布于全身,密布于皮部,当外邪侵犯机体时,卫气首当其冲发挥其抵御外邪、保卫机体的屏障作用。

腧穴学总论腧穴是人体脏腑经络气血输注于体表的部位。

腧与“输”通,有转输的含义,“穴”即孔隙的意思。

腧穴在《内经》中有“节”、“会”、“气穴”、“气府”、“骨空”、“溪”等名称。

《甲乙经》中称为“孔穴”、《圣惠方》中称为“穴位”。

腧穴是针灸施术的部位,在临床上要正确运用针灸治疗疾病,必须掌握好腧穴的定位、归经、主治等基本知识。

腧穴的分类腧穴可分为十四经穴、奇穴、阿是穴三类。

十四经穴:十四经穴为位于十二经脉和任督二脉的腧穴,简称“经穴”。

经穴因其分布在十四经脉的循行线,上所以与经脉关系密切,它不仅可以反映本经经脉及其所属脏腑的病证,也可以反映本经脉所联系的其它经脉、脏腑之病证,同时又是针灸施治的部位。

经络系统的组成经络系统,由经脉、络脉、十二经筋和十二皮部所组成。

经络在内能连属于脏腑,在外则连属于筋肉、皮肤。

其络属如下:经络系统包括经脉、络脉、十二经筋和十二皮部所组成;经脉包括正经十二(十二经脉)、奇经八脉和十二经别;正经十二包括手三阴经、手三阳经、足三阴经和足三阳经;手三阴经包括手太阴肺经、手厥阴心包经和手少阴心经;手三阳经包括手阳明大肠经、手少阳三焦经和手太阳小肠经;足三阴经包括足太阴脾经、足厥阴肝经和足少阴肾经;足三阳经包括足阳明胃经、足少阳胆经和足太阳膀胱经。

十二经脉在体表的循行分布规律是:凡属六脏(心、肝、脾、肺、肾、和心包)的阴经分布于四肢的内侧和胸腹部,其中分布于上肢内侧的为手三阴经,分布于下肢内侧的为足三阴经。

凡属六腑(胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦)的阳经,多循行于四肢外侧、头面和腰背部,其中分布于上肢外侧的为手三阳经,分布于下肢外侧的为足三阳经。

手足三阳经的排列顺序是:阳明在前,少阳居中,太阳在后;手足三阴经的排列顺序是:太阳在前,厥阴在中,少阴在后(内踝上八寸以下为厥阴在前,太阴在中,少阴在后)。

任脉,行于腹面正中线,其脉多次与手足三阴及阴维脉交汇,能总任一身之阴经故称:“阴脉之海”。

任脉起于胞中,与女子妊娠有关,故有“任主胞胎”之说。

督脉,行于背部正中,其脉多次与手足三阳经及阳维脉交汇,能总督一身之阳经,故称为“阳脉之海”。

督脉行于脊里,上行入脑,并从脊里分出属肾,它与脑、脊髓、肾又有密切联系。

什么是腧穴?腧穴的作用?穴位又称腧穴,是经气出入人体的门户,是人体脏腑、经络的活动机能聚集于体表的一些特殊部位,也就是常说的联系内脏于体表的桥梁。

如合谷、内关、足三里等穴位。

通过对这些穴位进行针灸、按摩等,可以调整人体机能,起到保健和治疗疾病的作用。

我们常说的三个穴位指按摩合谷、内关和足三里这三个极有代表性的穴位。

其中合谷穴管头面和上肢,内关穴管胸腔,足三里穴管下肢、全身以及五脏六腑,对它们的按摩可以使全身气血通畅,为祛病健身打下重要的基础。

经络系统的组成

第一节十二经脉

十二经脉指十二脏腑所属的经脉,是经络系统的主体,又称“正经”。

一、经脉的循行走向与交接规律

十二经脉循行走向总的规律是:手三阴经从胸走手;手三阳经从手走头;足三阳经从头走足;足三阴经从足走腹胸。

十二经脉的循行交接规律:①相表里的阴经与阳经在手足末端交接。

②同名的阳经与阳经在头面部交接。

③相互衔接的阴经与阴经在胸部交接。

二、十二经脉的气血循环流注

十二经脉的气血循环流注是从手太阴肺经开始到足厥阴肝经为止,再由肺经逐经相传,其流注顺序是:肺经、大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、肾经、心包经、三焦经、胆经、肝经。

第二节奇经八脉

一、奇经八脉的名称

奇经八脉包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉以及阳跷脉,共计8条。

奇经八脉与十二经脉不同,不直接隶属于十二脏腑,也无阴阳表里配合(属络)关系,“别道奇行”,故称“奇经”。

奇经八脉中的任脉、督脉各有其所属的腧穴,故与十二经脉相提并论,合称“十四经”。

其中任、督、冲三脉皆起于胞中,同出于会阴,然后别道而行,称为“一源三岐”。

二、奇经八脉的循行分布

三、奇经八脉的功能

奇经八脉的功能主要体现在两个方面;一是沟通了十二经脉之间的联系。

将部位相近、功能相似的经脉联系起来,起到统摄有关经脉气血、协调阴阳的作用。

二是对十二经气血有蓄积和渗灌的调节作用。

当十二经脉及脏腑气血旺盛时,奇经八脉能蓄积气血,当人体功能活

动需要时,奇经八脉又能渗灌供应气血于组织当中。

第三节十五络脉

十二经脉和任、督二脉各自别出一络,加上脾之大络(大包),总计15条,称为“十五络脉”。

一、十五络脉的分布特点

(1)十二经脉的别络均从本经四肢肘膝关节以下的络穴分出,走向其相表里的经脉,即阴经别络走向阳经,阳经别络走向阴经。

(2)任脉、督脉以及脾之大络主要分布在头身部。

二、十五络脉的作用

(1)十二经别络加强了表里两经的外部联系,不充了十二经脉循行之不足。

(2)任脉的别络沟通了腹部经气,督脉的别络沟通了背部经气,脾之大络沟通了全身经气。