我国海域赤潮发生次数增多

- 格式:ppt

- 大小:1014.00 KB

- 文档页数:37

2023地理微专题训练50 咸潮、赤潮赤潮是由于人类大量排放污染物,造成水体富营养化,导致某些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常和水质恶化的现象。

20℃~30℃是赤潮发生最适宜的温度范围。

据此完成下列各题。

1.引发赤潮的污染物主要为A.泄漏的石油B.重金属盐 C.固体废弃物 D.氮、磷营养物2.根据赤潮发生的主要环境条件可以判断,在我国较易发生赤潮的海域一般是①北方近岸海域②南方近岸海域③城市近岸海域④乡村近岸海域A.①③B.①④C.②③D.②④3.如果赤潮发生的海域有寒冷的沿岸流经过,其影响有①减缓赤潮生物的生长速度②加快赤潮生物的生长速度③使污染区域集中④使污染区域扩大A.①③B.①④C.②③D.②④1.D引发赤潮的污染物主要为促进植物生长的物质,比如氮、磷、钾营养物和有机物质你;石油、重金属盐、固体废弃物不会导致植物的快速生长。

选择D。

2.C20℃~30℃是赤潮发生最适宜的温度范围。

所以赤潮主要发生在我国的南方热带和亚热带地区;北方近岸海域温度低,发生少,南方近岸海域温度高,发生多;城市近岸海域生活污水多,发生多;乡村近岸海域生活污水少,发生少,选择C。

3.B 赤潮发生的海域要求水温较高,有寒冷的沿岸流经过,减缓赤潮生物的生长速度;加快污染污染物的扩散,使污染区域扩大,选择B。

赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌暴发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

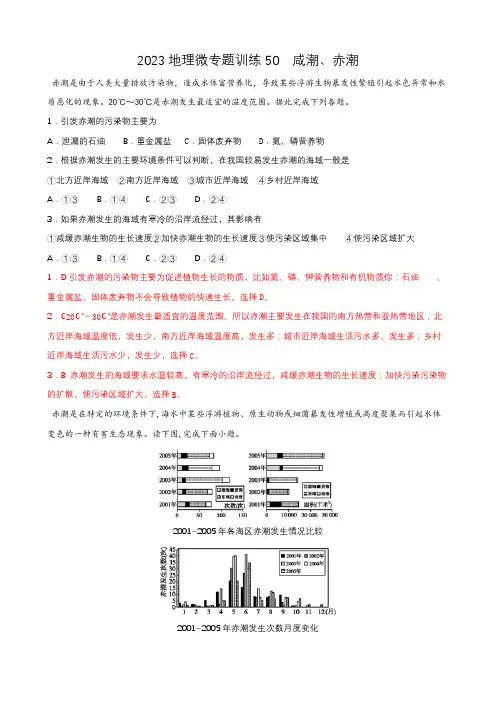

读下图,完成下面小题。

2001~2005年各海区赤潮发生情况比较2001~2005年赤潮发生次数月度变化4关于赤潮成因和分布的叙述,正确的是A.近海城市污水和近海养殖污染会加剧赤潮灾害B.全球气候变暖有助于减弱赤潮灾害C.全年皆有,1~3月多发D.我国沿海地区,尤其是较为封闭的渤海最多5.关于赤潮的危害和治理的叙述,正确的是①赤潮会破坏海洋渔业和水产资源②赤潮对人类健康没有危害③应该使用遥感技术加强对赤潮的监测和预报④沿海地区应该禁止海水养殖,防止海水富营养化A.①③B.②③C.①④D.②④4.A近海城市污水和近海养殖污染会导致水体富营养化,从而引发赤潮;全球气候变暖易导致赤潮的发生;从图中可以看出,赤潮多发生于5、6月份;东海为我国赤潮发生最多的海域。

赤潮的案例

1.2018年美国佛罗里达州赤潮。

2018年夏季,美国佛罗里达州海岸线发生赤潮,造成大量海洋生物死亡,尤其是海龟、海豚、鲸鱼等水生生物。

赤潮的主要成因是农业和工业污染,以及气候变化导致的温度升高和海洋酸化。

2.2019年中国东海赤潮。

2019年夏季,中国东海海域出现大规模的赤潮,覆盖面积高达数千平方公里,造成海洋生态破坏和渔业损失。

赤潮的主要成因是夏季水温上升、养殖池塘养殖密度过高、废水排放等原因。

3.2020年印度孟买海岸线赤潮。

2020年夏季,印度孟买海岸线发生赤潮,导致大量鱼类死亡和沿海地区环境污染,给当地居民的生活和渔民的经济带来了严重影响。

赤潮的主要成因是海洋温度上升、工业和城市废水排放、过度捕捞等多重因素。

4.2021年阿根廷科尔多瓦省赤潮。

2021年1月,阿根廷科尔多瓦省的Dique La Quebrada水库发生赤潮,导致众多鱼类死亡,当地居民以及水生生物饮用水的安全受到威胁。

赤潮的主要成因是降雨不足、人类活动废弃物排放等因素。

5.2021年日本冲绳县赤潮。

2021年2月,日本冲绳县的部分海域发生赤潮,导致大量乌贼、鱼类等海洋生物死亡。

赤潮的主要成因是气温变化、水质污染等因素。

为了缓解赤潮对当地渔业的影响,当地政府采取了不少措施,如投入大量资金清理海洋垃圾、减少鱼类捕捞等。

东海及台湾海峡:赤潮次数增加优质鱼类减少作者:萧野来源:《环境与生活》 2017年第10期海域面积约7.7万平方公里的东海,港湾及岛屿众多,海洋资源种类繁多。

《2016年东海区海洋环境公报》显示,东海海水环境质量总体较好,近岸以外海水基本符合第一类海水水质标准。

但近岸局部海域(包括湿地、港湾和河口三类生态系统类型)存在一定程度的污染,无机氮、活性磷酸盐超标较为严重。

东海南部的台湾海峡近年来也发生了一些令人担忧的变化,如传统优质鱼类资源量大幅下降等。

海洋生物自成独立洄游群系据《全国海洋功能区划(2011 ~ 2020年)》记载,东海海岸线长度约5700公里,海域面积约7.7万平方公里,近海海域包括长江三角洲及舟山群岛、浙中南、闽东中南、台湾海峡以及东海陆架海域。

东海及台湾海峡生物多样性保护优先区域包括:上海奉贤杭州湾北岸滨海湿地、青草沙、横沙浅滩;浙江杭州湾南岸、温州湾海岸及瓯江河口三角洲滨海湿地,渔山列岛、披山列岛、洞头列岛、铜盘岛、北麂列岛及其附近海域;大陈、象山港、三门湾海域;福建三沙湾、罗源湾、兴化湾、湄洲湾、泉州湾滨海湿地;东山湾、闽江口、杏林湾海域、东山南澳海洋生态廊道及黑潮流域大海洋生态系。

东海海岸线曲折,港湾众多,岛屿密布,浅滩面积广阔,长江、钱塘江、瓯江等多条河流注入东海,带来丰富的营养盐,因此这里水质肥沃,初级生产力较高,渔业资源丰富。

东海的重要经济鱼类如大黄鱼、小黄鱼、带鱼、鲳鱼、鳓鱼、乌贼和梭子蟹等,一般都以东海沿岸海域和近海为中心,南起台湾海峡,北至长江口附近,自成独立洄游的群系。

东海同时也是许多经济鱼类如鲐、舵鲣等洄游的必经海区,分布着以舟山渔场为代表的多个渔场。

“黑潮”不黑能见度数十米深东海外侧有一股势力强大的“黑潮”。

“黑潮”是海洋中的第二大暖流,仅次于墨西哥湾暖流,起源于热带地区,形成于北太平洋西部海域,宽达30公里,水流量相当于500条长江。

它如一条巨型海上暗河从南向北滚滚向前流,西行到菲律宾沿岸后北上,流经吕宋海峡、台湾以东,沿着日本往东北方向流去,在与千岛寒流相遇后再汇入东向的北太平洋洋流。

赤潮多发季节是夏季还是冬季

赤潮是由于海水中浮游藻类、原生动物或细菌异常增殖或聚集而引起海水变色的现象。

赤潮作为一种灾害,历史上早已出现过,但直到现在才变得比较严重。

赤潮是一个历史沿用名,实际上,赤潮并不一定都是红色的,它可因引发赤潮的生物种类和数量不同而呈现出不同颜色。

如夜光藻、中缢虫等形成的赤潮是红色的,裸甲藻赤潮则多呈深褐色、红褐色,角毛藻赤潮一般为棕黄色,绿藻赤潮是绿色的,一些硅藻赤潮一般为棕黄色。

那么赤潮多发季节是夏季还是冬季呢?

夏季是赤潮的多发季节。

由于“拉尼娜”现象,国家海洋局预计今年夏季我国近海海域赤潮发生次数可能偏多,估计在45次左右。

庆幸的是,大半年过去了,福建近岸海域已平稳度过赤潮高发期,作为自然界的一种现象,我们对于赤潮的态度应当是——早宣传、早监测、早发现、早预防,最大限度减少或避免海水养殖业因赤潮灾害造成损失,更好地为渔业经济发展服务。

监测技术人员介绍,目前,我省近岸海域水温较高,不利于对养殖生产影响较大的米氏凯伦藻等有毒甲藻赤潮的形成。

接下来,我省的海洋环境监测部门将继续开展每半月1次的赤潮常规监测,及时掌握海域赤潮动态,做好赤潮灾害监测与防范工作。

赤潮的危害有很多,赤潮的形成与对人类的危害很大,想要具体了解什么是赤潮请到,在这里我们会每期都为大家介绍海洋灾害小知识。

赤潮的危害与防治浅谈赤潮的成因、危害及防治王树友赤潮是指在一定条件下,海洋中某些微小的海洋浮游生物在短时间内暴发性繁殖或高密度聚集,引起海水颜色变化的一种生态异常现象。

赤潮是一种严重的海洋灾害,发生时常使海水变为红色或褐色,不仅污染环境,而且对海洋养殖业构成极大威胁。

近几年来,由于气候条件及环境污染等因素,在我国的部分海域中都出现了大面积的“赤潮”,而且发生的范围、面积及频率都在不断扩大和提高。

那么,是什么原因导致赤潮的频繁发生?它对海洋环境和海洋养殖业到底有哪些危害?怎样预防和治理赤潮灾害?笔者就这些问题作一粗浅的分析和回答。

1.赤潮发生的主要原因1.1 气候原因春夏温暖季节,水温较高,海流缓慢,利于赤潮生物的生长和繁殖,从而导致赤潮的发生,如气候异常是厦门海域赤潮发生的主要原因。

1.2 生物原因引起赤潮的生物主要是甲藻、硅藻,也包括一些原生动物、细菌等。

这些生物的暴发性繁殖或大量聚集产生赤潮。

在适宜的环境和气候条件下,赤潮生物以几何级数繁殖,在2d~3d内即可形成大规模赤潮。

从1986年至今,厦门海域已发生十几次赤潮,除了1987年5月11日~25日在厦门西海域发生的短角弯角藻赤潮,由“厦门赤潮调查研究”协调组预报并自始至终跟踪监视、监测外,其余十几次赤潮都是待赤潮发生并发展到一定规模后才被发现。

1.3 化学原因赤潮的发生与海域的富营养化密切相关,海水中的营养盐(主要是N、P)以及一些微量元素的存在,直接影响赤潮生物的生长、繁殖和代谢,这些化学因素是赤潮发生的物质基础。

厦门海域属轻度富营养化海域,海水中无机氮和无机磷年平均比值约为45︰1(原子比),由于大多数浮游植物生长繁殖过程中基本是以16︰1的恒定比值自海水吸收无机氮和无机磷,因此,对于厦门海域来说,无机氮比较丰富,而无机磷相对较贫乏,无机磷成为厦门海域浮游植物繁殖的限制因子。

理论上讲只要控制无机磷的排海量就可减少海域赤潮的发生,但由于厦门海域底泥中含有较丰富的有机磷和无机磷,在适宜的理化条件下,有机磷可转化为无机磷并溶入海水中,以满足浮游生物繁殖的需要。

水产养殖赤潮是海水中某一种或多种海洋浮游植物、原生动物或细菌,在一定环境条件下暴发性繁殖或高度聚集,因而引起的一种能使局部水体改变颜色的生态异常现象,并有可能造成海洋生物的死亡,这就是人们所熟知的赤潮现象。

赤潮破坏了海洋生态系统,直接或间接地危害了海洋环境、海洋生物和人类健康,已对海洋渔业、海水养殖业、滨海旅游和休闲业构成严重威胁,为世界三大近海污染问题之一。

近年来,我国沿海有害赤潮发生呈明显上升趋势,暴发频率增加,规模不断扩大,新赤潮藻种不断出现,赤潮对沿海经济的危害程度日益增加,每年的直接经济损失超过10亿元,赤潮已成为一种严重的全球性海洋灾害。

一、赤潮的形成赤潮是一种复杂的生态异常现象,发生的原因也比较多,关于赤潮发生的机理虽然至今尚无明确的定论,但一般认为,海水富营养化是赤潮发生的物质基础和首要条件,气候和海水的理化因子的变化也是赤潮发生的重要条件。

二、赤潮生物的分类据不完全统计,全世界已报道的赤潮生物有300多种,分别隶属于细菌门、蓝藻门、绿藻门、裸藻门、金藻门、黄藻门、硅藻门、甲藻门、隐藻门和原生动物门10个门类,除了原生动物红色中缢虫外,其他的赤潮生物都属于浮游藻类,其中已经确定的有毒赤潮生物83种。

我国沿海海域的赤潮生物约150多种,其中30种在我国海域形成过有害赤潮。

福建沿海潜在的赤潮生物有121种,其中硅藻82种,甲藻31种,其他藻种包括蓝藻、定鞭藻、隐藻、裸藻等8种。

发生频率最高的有月光藻、中肋骨条藻、裸甲藻、赤藻异湾藻和一些束毛藻属种类。

(一)硅藻门:硅藻类是一群单细胞植物,种类繁多,细胞壁由二氧化硅和果胶质构成,形成坚硬的外壳,活体细胞具有色素体和细胞核,细胞壁由上、下两瓣硅质壳套组成,壳面上具有辐射排列或左右对称排列的花纹。

硅藻类赤潮生物重要属有骨条藻属(如中肋骨条藻)、角刺藻属(如大西洋角刺藻、丹麦角刺藻、双突角刺藻)、根管藻属(如翼根管藻、刚毛根管藻)、弯角藻属、双尾藻属、星杆藻属、盒形藻属、几内亚藻属等。

发生赤潮次数最多的海域在哪里

赤潮的高发区为:渤海湾、大连湾、长江口、福建沿海、广东和香港海域。

珠三角,长江三角,还有渤海,因为这些地方工业废水排放量大海水流动小,因为他们都是一些高营养物质,使得还里的微生物大量生长,造成水里的氧减少,鱼死亡,造成祸害。

那么发生赤潮次数最多的海域在哪里呢?

国家海洋局曾经报道,一到六月份半年时间我国管辖海域共发生赤潮24次,累计发生面积约982平方公里;黄海海域发现绿潮1次。

与近5年同期平均赤潮发生次数相比,今年上半年我国海域赤潮发生次数减少18次。

据了解,我国管辖海域引发赤潮的优势生物种类主要为甲藻类。

赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

赤潮发生后,海水的pH值升高,黏稠度增加,非赤潮藻类的浮游生物会死亡、衰减;赤潮藻也因爆发性增殖、过度聚集而大量死亡。

赤潮发生的因素很多,但其中最重要的因素是海洋污染。

但以青岛为例,整个2013年整体海水环境改善。

2013年全海域共发现赤潮46次,累计发生面积4070平方公里,渤海湾赤潮发现次数和累计面积为近5年来最少。

但目前的4月份,仍处于赤潮多发期,赤潮多发区集中于东海海域。

有毒有害赤潮发生比例呈增加趋势

赤潮也是属于海洋灾害的一种,那么赤潮的形成与对人类的危害体现在哪,会继续为大家介绍的,想要了解更多的海洋灾害小知识请到。

3.4中国的海洋资源一、单选题(共9题;共18分)1.海洋是我国的蓝色国土.下列对南海海洋资源的开发与保护的措施中,错误的是()A. 加大海洋渔业资源捕捞力度 B. 加快南海油气资源的勘探开发C. 加大海洋环境保护力度 D. 严禁未经处理的污水排人海洋2.对近海养殖业最具毁灭性灾害的是()A. 台风B. 寒潮 C. 沙尘暴 D. 赤潮3.中国在海洋资源的开发利用上取得了巨大的成就,但目前也面临着严峻的问题,主要表现为()①海洋灾害频繁②局部海域环境污染加剧③近海渔业资源衰竭④海平面上升A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④4.山东半岛蓝色经济区包括山东全部海域和临海陆域,半岛地区地理位置优越,海洋资源丰富,基础设施完善;海岸线长迭3000多公里,有以上为基岩质港湾式海岸,是我国长江口以北具有深水大港预选港址最多的岸段。

根据材料,关于山东半岛蓝色经济区发展有利条件的叙述,不正确的是()A. 河湖众多,淡水资源丰富 B. 海陆空交通发达,运输方便C. 海域广阔,开发空间大 D. 临近日、韩、朝、俄四国,贸易便利5.以下关于我国海洋国土的描述,错误的是()A. 台湾海峡是我国的内海 B. 我国最大的群岛是舟山群岛C. 长芦盐场是我国最大的盐场 D. 我国大陆海岸线北起辽宁省鸭绿江口6.保护海洋资源的正确途径是()A. 大力发展近海捕捞业 B.控制滨海增养殖业和远洋捕捞业的发展C. 禁止过度捕捞海洋生物资源 D. 烧掉海洋石油污染物形成的油膜,以防止污染7.(2016•张家界)钓鱼岛位于台湾岛的东北方,其自古以来就是我国领土.下列说法正确的是()A. 钓鱼岛是南海中的岛屿 B. 钓鱼岛的气候属于热带季风气候C. 距离钓鱼岛最近的省区是浙江省D. 日本一直想侵占我国的钓鱼岛8.下列措施中,对合理开发利用和保护海洋资源不利的是()A. 鱼汛来临,增加捕捞船队,最大限度地增加捕捞产量B. 每次鱼汛都要严格控制捕获物的大小和数量,保证鱼有休养生息的机会C. 大力发展滨海养殖业和远洋捕捞业D. 防止海洋污染9.下列说法不正确的是()A. 赤潮是水体富营养化的结果B. 在相对封闭的海湾更易发生赤潮C. 含磷洗涤剂广泛使用与排放是发生赤潮的主要原因之一D. 赤潮是与人类活动无关的自然现象二、填空题(共4题;共9分)10.我国的近海渔业资源主要分布在________ ,其中最大的渔场是________ .11.我国的大陆海岸线长________千米,沿海分布着众多的岛屿,其中直接濒临太平洋的岛是________岛。

中国赤潮最严重的地方是哪

国际上把赤潮称为“有害藻华”,它发生时常常在海洋或湖面上形成一大片红色景象,因此被许多人比喻成“红色幽灵”。

其实,它是水中的一些细菌、原生动物和浮游植物在特定的环境条件下突发性地增殖或高度聚集从而引起水体变色现象。

那么,你知道中国赤潮最严重的地方是哪?赤潮的形成与对人类的危害又有哪些呢?

1998年9月,中国渤海锦州湾海域风和日丽,虽已入秋,夏天的余温却还未从海水中散尽。

海面上空,一架“中国海监”的飞机盘旋着,在执行巡航任务。

飞机在掠过锦州湾东部海域上空时,飞行员发现有一大片海水在阳光下泛着褐红色,犹如番茄汤一般。

这就是赤潮现象。

这一大片褐红色的赤潮海域有3000平方公里之大,是自1933年中国首次报道发生赤潮以来面积最大的一次。

中国国家海洋局发布的《中国海洋环境质量通报》称,全海域赤潮发生次数和累积面积较上年同期有较大幅度的减少。

东海仍为中国赤潮最严重的地方,较大面积赤潮集中在长江口外、浙江中南部和福建沿海海域。

温馨提示:

大家在烹饪海产品时,一定要煮熟煮透,高温下会大大降低微生物污染所造成的食源性风险;避免食用贝类周边内脏、生殖器及卵子等发黑的部位;尽量减少食用频率,单次食用量不宜太多。

蔬菜水果等含维生素C较多,多吃有助于肝脏排毒、加快毒素分解;牛奶、米汤等也可以保护胃肠道,因此在吃海鲜之前吃蔬果、喝点米汤,或可起到轻微的缓解之效。

更多海洋灾害小知识,尽在,再次感谢大家长期以来给予的大力支持,我们也会尽自己最大努力,为大家呈现更丰富的海洋灾害小知识。

一、研究背景:赤潮的定义:在一定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌在短时间内突发性增殖或高度聚集而引发的一种生态异常,并造成危害的现象。

现状:有害赤潮肆虐于我国和世界各国沿海,是国际社会共同关注的重大海洋环境问题和生态灾害。

自20世纪70年代起,我国有记录的赤潮有300多次,发生次数以每10年增加3倍的速度上升,2000年以来赤潮事件每年都达到了几十次;赤潮发生规模也呈急剧扩大的趋势,1998 年至今,每年都发生了面积超过1 000平方米的特大赤潮,其中有几年赤潮面积甚至达到上万平方公里,前后持续时间将近一个月,世界罕见;与此同时,有毒、有害的赤潮原因种也在不断增加,甲藻等有害种类已成为我国赤潮的主要原因种。

这些趋势充分表明了我国赤潮问题的严重性和复杂性。

从图中可以看出,2000~2009年我国近海共发生赤潮灾害792起,平均每年发生 79.20 起,而其中又以2003~2007年间赤潮发生的次数最高;而从2000~2003年,我国赤潮灾害发生次数呈上升趋势,2003年达到最高,为119次。

2004~2009年赤潮发生次数有逐步下降,但仍远远高于2000年的次数。

在时间上,又对2000~2009年中国海洋灾害公报记录的117起大型赤潮灾害事件进行统计分析(见图 2 ),发现我国近海赤潮灾害多发生在5月、6月和8月,3个月共记录赤潮事件91起,占赤潮灾害发生总数的77.78%。

从图上可以看出5月的赤潮发生的次数最多。

6月份为34起,8月份15起。

从空间角度看,我国四大海域均有赤潮灾害发生(见图 3)。

在 2000~2009年内的任何一年,我国东海发生赤潮的次数远远多于其他3个海域,南海次之,渤海第三,黄海最少。

2000~2003年,我国东海发生赤潮的次数逐年递增,在2003年之后的两年赤潮发生数有所下降,且基本稳定;2006年和2007年赤潮发生数又有所增加;2007年后才呈现下降趋势。

我国近十年赤潮灾害总体状况魏祥振(大连海洋大学港口、海岸及近海工程中国大连 116023)摘要:综述了我国近十年赤潮的发生概况,赤潮的时空分布状况及赤潮带来的经济损失状况。

并展望了接下来赤潮研究的重点。

关键词:近十年发生概况时空分布损失1.赤潮概述赤潮又叫红潮,是一种局部海区浮游生物异常繁殖,集中死亡,使海水恶化的一种海洋现象。

1.1赤潮引发生物目前已知能够引发赤潮的生物除红色中缢虫为微型浮游动物以外,其余全是浮游植物,全世界范围内已报道的超过330种,其中80余种为有毒种。

我国海域辽阔,物种丰富,通过对我国近海赤潮生物调查资料及有关文献统计:分布于我国近海的赤潮生物有148种,其中有43种引发过赤潮,其中甲藻(20个属,70个种)和硅藻(22个属,65个种)居多。

在我国引发过赤潮的43个种中,链状亚历山大藻、多环旋沟藻、链状裸甲藻等28种引发种为有毒种。

图1-1为赤潮原因种统计分布图[1]。

图1-1赤潮原因种统计分布图1.2赤潮灾害成因1.2.1 赤潮产生的原因近海水体环境相对封闭,海水交换能力差,河流入海口,营养盐丰富,加上水温、海流、潮汐、气压、水温等自然条件影响,致使近海水体环境较为适合赤潮生物异常繁殖。

目前日益剧烈的工业生产活动及不科学渔业养殖活动,导致近海海域水体富营养化严重,形成了适宜的藻类异常繁殖的水体环境,进而致使近年赤潮发生异常频繁。

1.2.2 赤潮的危害赤潮危害主要表现在三个方面。

首先,对海洋渔业的破坏,赤潮生物在生长及死亡分解过程中消耗大量溶解氧,容易导致鱼类窒息死亡;其次,对海洋生态破坏较为严重,赤潮生物死亡分解过程中,释放大量有害气体和毒素,严重破坏海洋生态系统;最后,某些赤潮生物会产生毒素,这些毒素在鱼虾贝类中富集,并最终通过食物链传递危害到人类。

2.我国近十年赤潮发生概况2.1发生次数至2000年来我国赤潮发生次数呈爆发型增长,近十年来一直居高不下,平均每年都在七八十次,其中2003年为最,达到119次。

我国赤潮的分布特征

我国沿海地区一年四季都有发生赤潮的可能性,但多数发生在比较温暖的季节,冬季仅在南海、东海发现。

由于我国地理位置的纬度跨度很大,赤潮在各海区发生的时间略有差异,其特点是南海海区以3月至5月份最为多见,东海海区则主要发生在5月至7月份。

因此,赤潮在我国沿海的发生时间具有从南往北推迟的现象。

另外,我国沿海赤潮频发区多为江河口海区和沿岸、内湾地区,因而发生次数也呈现出由南向北递减的区域分布特征。

其主要分布如下:

南海:珠江口、深圳湾、大鹏湾、香港近海、海南岛、北部湾、三门列岛等。

东海:厦门附近海域、福建闽东海域、福建泉州湾附近、长江口外海域、温州以东海域等。

黄海:苏北沿岸、青岛胶州湾及湾外沙子口海域、大连湾、大连至东沟海域等。

渤海:黄河口外、河北黄骅附近、秦皇岛附近、天津大沽口附近、芷锚湾海域、渤海西南部、辽河口、营口鲅鱼圈附近等。

我国赤潮发生频繁

刘灏

【期刊名称】《海洋信息》

【年(卷),期】2000(000)003

【摘要】根据海洋监测资料表明,1999年我国近海海域环境质量仍呈继续恶化趋势,特别是经济发达地区的河口、海湾以及大中城市毗邻海域污染更为严重,超过海水水质标准一、二类区域的面积已达16万平方公里,其中超过四类海水水质标准区域的面积也有3.7万平方公里。

超标水质区距岸最远处已达200公里,【总页数】2页(P22-23)

【作者】刘灏

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P734.44

【相关文献】

1.我国东海区赤潮发生趋于频繁 [J],

2.西太平洋副热带高压的变动对我国赤潮发生的影响分析 [J], 何恩业;王丹;黄莉;刘桂梅

3.我国近海赤潮灾害发生特征、机理及防治对策研究 [J], 高波;邵爱杰

4.我国华南近海赤潮发生发展的温、压演变模式 [J], 吴瑞贞;马毅;宋萍萍;李华建

5.近20 a我国近海赤潮特点与发生规律 [J], 郭皓;丁德文;林凤翱;关春江

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2012年至2017年广西区海域赤潮及水华发生趋势研究随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,海洋环境保护日益受到关注。

广西是一个海陆交错的地区,其海域资源丰富,海洋生态系统复杂。

近年来,广西海域出现了赤潮和水华等现象,给海洋生态环境带来了一定的影响。

对广西区海域赤潮及水华发生趋势的研究具有重要意义。

1.赤潮的发生情况赤潮是一种由赤潮藻引起的现象,通常在夏秋季节出现。

在2012年至2017年期间,广西区海域赤潮的发生频率逐年增加,且范围逐渐扩大。

赤潮对海洋生态系统的影响较大,不仅损害了海洋生物的生存环境,还影响了渔业资源的丰富度。

2.水华的发生情况水华是指由藻类生物团聚形成的大规模植物性浮游生物现象。

在过去的几年中,广西区海域水华的发生频率也有所增加,且出现了一定的季节性规律。

水华的出现不仅使水质受到污染,还对渔业生产和水源供应造成了一定的影响。

二、赤潮及水华发生趋势的影响因素1.气候变化气候变化对海洋环境产生了影响,特别是温度、光照和盐度等因素的变化,可能导致赤潮和水华现象的发生。

近年来,广西区海域气候变化较为显著,这可能是赤潮及水华发生频率增加的重要原因之一。

2.人类活动人类的工业和农业活动释放出大量的废水和废气,导致水环境的污染和海洋生态系统的破坏。

过度捕捞和滥用化肥等行为也可能加剧赤潮和水华的发生。

广西区是一个以渔业和农业为主的地区,人类活动对海洋环境的影响较为明显。

3.海洋生态系统变化海洋生态系统的变化也可能影响赤潮及水华的发生。

海水富营养化程度的增加和底栖生物的丰富度下降,可能为赤潮和水华提供了适宜的生存条件。

1.赤潮及水华发生频率逐年增加通过对2012年至2017年的数据分析发现,广西区海域赤潮及水华的发生频率呈逐年增加的趋势。

这可能与气候变化、人类活动和海洋生态系统变化等因素有关。

2.赤潮及水华发生范围逐渐扩大赤潮及水华的发生范围也逐渐扩大,从最初的一些局部海域扩展到了整个广西海域。