地方和中央财政收入占总财政收入之比

- 格式:xls

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

![财政收入占gdp比重说明什么 [财政收入占GDP比重调研报告]](https://uimg.taocdn.com/c865bbe5bed5b9f3f80f1c61.webp)

财政收入占gdp比重说明什么[财政收入占GDP比重调研报告]财政收入占gdp比重说明什么 [财政收入占GDP比重调研报告]财政收入占GDP比重调研报告一、“十五”期间我州财政收入占gdp比重现状财政平均收益率是财政收入占国内生产总值的比率(即财政收入占gdp比重)。

地方财政收入占地方gdp的比重是一个非常重要的经济指标,它能粗略反映一个地区经济发展质量和gdp的真实性。

gdp是20世纪最伟大的发明之一,中文叫国内生产总值。

它代表一国(或一个地区)所有常住单位在一定时期内生产活动(包括产品和劳务)的最终成果。

它是国民经济各行业在核算期内增加值的总和(各行业新创造价值与固定资产转移价值之和)。

它具有一定的综合性,所以经常用来衡量一个地区的经济发展规模、产业结构和增长速度。

gdp衡量的是一个国家或地区的经济总量,人均gdp 评价的是一个国家或地区的富裕程度。

财政收入作为国内生产总值的重要组成部分,从实证经济学角度分析,在一个长时期内,财政收入会随着经济的发展而增长,也就是说,国内生产总值的增长高低与财政收入的增长高低大体上应呈正比例关系。

当财政收入的增长快于gdp的增长,财政平均收益率将会提高,当财政收入的增长慢于gdp的增长,财政平均收益率将会降低。

一般来讲,随着经济的发展,经济总量的不断扩大,财政收入占gdp比重也应逐步提高。

(一)我州的财源现状。

“十五”以来,我州加大经济结构调整力度,巩固提高粮、胶、糖、茶为主的传统优势产业,加快培育旅游、对外贸易、生物资源开发等新兴产业,20XX年完成地方财政收入3.8亿元,五年累计完成地方财政收入21.44亿元,年均增长13.xxxx,在全省十七个州市中排序第14位,与省内八个民族自治州对比排序第6位,财源建设取得了一定的成绩。

但从总体上看,我州经济基础薄弱,生产力发展水平不高,产业结构不合理,优越的区位、资源优势没有充分转化成为经济优势,从总体上看我州财政仍属典型的“吃饭财政”。

中央与地方财政问题问题:1:中央本级收入占财政总收入的53.4%,地方收入占46.6%;中央本级支出占财政总支出的21%,地方支出占79%。

这意味着,中央政府拥有较多的财力只负责了较少的事务支出,地方政府用较少的财力要处理大部分的事务支出。

2:近几年,中央加大了对落后地区和农业地区的转移支付力度,对缓解基层财政困难帮助非常大,但也只能保持基层政权最基本的运转,“分税制改革后,尤其是农业税费减免后,农村建设、社会经济发展是有多少钱办多少事,至于基层党组织活动、文化建设等基本上什么也没有了,各村村民的现状是一盘散沙,除了领补贴款,基本和基层组织没什么关系了。

3:政府有时候只颁布政策,不拨款,费用只能由地方筹集。

总结:政府间财力和事权严重失调比喻——中央财政蒸蒸日上,省级财政喜气洋洋,市级财政稳稳当当,县级财政哭爹喊娘,乡镇财政精精光光。

”问题源泉:1994年的分税制改革,目的在于解决三个领域的问题:抑制中央政府财政收入下降的趋势;消除税收结构中的扭曲因素和增加透明度;调整中央和地方财政之间的收入分配关系。

对此项改革,中国社科院中国马克思主义研究院二部副主任辛向阳给予了高度评价,这位专注于中国地方关系研究的学者告诉《瞭望》新闻周刊,无论是从新中国60年的角度看,还是从改革开放30年的阶段看,1994年的分税制都是中国在地方关系上的实质性重大变革。

尤其是中央财力超过50%,使得国家宏观调控、大规模基础建设、应对亚洲金融危机、1998年抗洪、汶川大地震乃至现在应对世界经济危机,都有了底气。

“可以说分税制改革对我国整体发展起了重大作用。

”在辛向阳看来,“这是处理当时中央与地方关系非常关键的一招,更是事关中国命运的关键一招。

”但1994年的分税制带有一个明显特点:仍然保留了许多包干体制的痕迹,如部分收入分成、按基数法核定收支基数等。

王振宇指出,“它只是一种过渡体制,仅仅是建立了一个分税制的基本框架。

”这种过渡性质带来一个始料未及的现象。

一、中央固定收入:消费税、车辆购置税、关税、进口环节增值税。

二、地方政府固定收入:土地使用税、耕地占用税、土地增值税、房产税、城市房地产税、车船税、契税、屠宰税、筵席税。

三、中央与地方共享收入:

1、增值税(除进口增值税):增值税由国家税务局负责征收,税收收入中75%为中央财政收入,25%为地方收入。

进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。

2、营业税:铁道部、各银行总行、各保险总公司集中交纳的部分归中央,其余归地方。

3、企业所得税:铁道部、各银行总行及海洋石油企业交纳的部分归中央,其余部分按中央60%,地方40%分配。

(25%)

4、个人所得税:储蓄存款利息个人所得税归中央,其余部分按中央60%,地方40%分配。

<

5、资源税:海洋石油企业交纳的部分归中央,其余部分归地方。

6、城市维护建设税:铁道部、各银行总行、各保险总公司集中交纳的部分归中央,其余归地方。

7、印花税:证券交易印花税收入的94%归中央,其余6%和其他印花税归地方。

另:

广东省在中央财政体制框架下,又将营业税、非国有企业所得税、个人所得税、土地增值税作为省与市(县)共享收入,实行按省40%、市(县)60%比例分成。

对GDP与财政收入关系的研究在我国国民经济评价体系中,GDP和财政收入是两个最核心的指标。

作为反映一个国家和地区综合经济实力的重要标志,这两个指标之间从理论上看存在着必然的逻辑联系,但在实际经济生活中,从不同时期和不同范围观察,又往往存在着明显的差异。

这两个指标之间究竟存在哪些定量关系,经济发展与财政收入之间到底有哪些相互影响因素?这是各级政府、经济管理和研究部门普遍关注的问题。

本文利用历年的数据资料,对国家和地市两级的GDP与财政收入的总量规模、增长情况、比例关系和影响因素进行描述和分析,以寻求GDP和财政收入之间相互适应的增长程度和相对合理的比例界限,为在宏观层面上判断经济现象之间的数量关系作一些新的探索,为政府决策和经济管理提供参考。

一、对GDP与财政收入及其关系的理论阐述(一) GDP和财政收入的一般定义GDP:中文译名为国内生产总值(对地方核算范围来说,即为地区生产总值),是反映一个国家(地区)在一定时期内国民经济活动最终成果的总量指标。

是指一个国家(地区)辖区内所有常住单位在一定时期内生产活动所新创造的价值,对于各产业部门来说,这部分新创造的价值称为增加值,从收入分配的角度来看,主要包括劳动者报酬、固定资产折旧、生产税净额和营业盈余。

财政收入:指国家财政参与社会产品分配所取得的货币收入,是整个国民收入中属于国家(政府)所有的部分,是实现国家职能的财力保证。

财政收入所包括的内容几经变化,目前主要包括:各项税收、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入以及国有企业亏损补贴,其中占主体地位的是税收收入。

中央财政收入和地方财政收入:按现行分税制财政体制,财政收入又划分为中央本级收入和地方本级收入。

1994年实行分税制财政体制以后,属于中央财政的收入包括关税、海关代征消费税和增值税、消费税、中央企业所得税、地方银行和外资银行及非银行金融企业所得税、铁道部门、各银行总行、各保险总公司等集中缴纳的营业税、利润和城市维护建设税、车辆购置税、船舶吨税、增值税的75%部分、证券交易税(印花税)94%部分、个人所得税中的利息所得税、利息所得税之外的个人所得税中央分享的部分及海洋石油资源税等。

客观认识我国的中央政府财权集中度论文报告一、引言二、我国中央政府财权集中度的客观表现1.中央政府财政预算比重大2.财政收入主要来源于中央财政3.地方政府财政依赖性较强4.地方政府通过债务等渠道获取资金5.地方政府和中央政府关于财权的矛盾三、我国中央政府财权集中度产生的影响1.地方政府财政压力大2.地方政府的责任感降低3.地方政府财政管理的削弱4.地方政府财政危机风险增加5.国家政治制度的失衡四、解决我国中央政府财权集中度的途径1.逐步放权2.分类管理3.合理分配财税4.简化政府部门和层级5.完善监管制度五、案例分析六、结论引言中央政府财权集中度是指中央政府在国家财政领域中掌握的权利和职责的比重较大,地方政府财政自主权较小的一种局面。

我国政府制度采用的是分级管理模式,中央政府与地方政府在财权分配上存在较大的差异。

作为一名经济专家,我认为,中央政府财权集中度会对地方政府的财政管理带来一系列的负面影响,而如何缓解这种负面影响也成为当下难以解决的问题之一。

本论文将从中央政府财权集中度的客观表现,以及产生的影响和解决途径进行深入探讨,并列举五个案例进行分析,以期提出解决方案,为政府的财政管理提出建议。

我国中央政府财权集中度的客观表现中央政府财权集中度的表现形式很多,这里列举5个较为显著的表现形式。

中央政府财政预算比重大中央财政是国家财政的核心,承担着稳定经济运行,促进民生发展等重要任务。

根据中央财政预算的数据显示,中央政府财政预算的比重在国家财政预算中占有很大的比重。

2019年中央政府财政预算执行情况统计表显示,中央政府财政预算收入总额为22934.88亿元,而全国财政收入总额近24万亿元,中央政府财政预算收入占比不足10%。

但是,相比地方政府财政预算,中央政府财政预算的规模和比重还是较大。

财政收入主要来源于中央财政中央政府是国家财政收入的主要来源,根据国家统计局数据显示,中央财政收入在全国财政总收入中占有近三分之二的比重。

目前我国财税体制改革进展及主要问题分析刘晓萍改革开放以来特别是1994年分税制改革以来,我国财税体制改革取得了重要进展,但与完善社会主义市场经济体制的目标相比,特别是与形成有利于科学发展的体制机制的要求相比,目前财税体制仍然存在着宏观税负偏高、财力事权不对称、税制结构不健全、支出结构不合理、转移支付制度不规范等重大问题。

财税体制改革滞后,既不利于促进经济转型、社会转型和政府转型,不利于推动经济社会发展转入科学发展的良性轨道,甚至会进一步固化经济社会发展中原有的结构性矛盾,产生逆向调节作用。

推进科学发展,必须深化财税体制改革,针对突出矛盾和问题,整体设计、分步实施、协调推进。

一、宏观税负偏高,挤压居民收入增长,制约消费需求扩大税收负担是税收制度的核心,它不仅反映一国政府取得收入的多少,也反映一国企业和居民的负担水平。

税负的轻重一般以税收负担率来表示,即纳税人实纳税额占其计税依据的比例。

衡量世界各国税负轻重的指标,通常用宏观税收负担来加以比较。

宏观税负是指一个国家的总体税负水平,一般通过一个国家一定时期政府取得的收入总量占同期GDP的比重来反映。

基本上有三种统计口径:一是小口径的宏观税负,即税收收入占GDP的比重;二是中口径的宏观税负,即财政收入占GDP的比重,包括税收在内的纳入财政预算管理的收入;三是大口径的宏观税负,即政府全部收入占GDP的比重,包括税收收入、预算内收费、预算外收入、制度外收入等各级政府及其部门以各种形式取得的收入的总和。

采用不同的指标,运用不同的方法,对中国宏观税负高低判断的结论相去甚远。

鉴于中国预算制度的不完善性,存在着各式各样庞大的政府预算外收入,且这些数据难以获得,以及各级政府财政收支状况的不透明性,要精确测算中国的宏观税负,并以统一口径与世界各国的宏观税负进行比较,存在着相当大的难度。

但从《中国统计年鉴》以及其他可获得的相关资料,还是可以做出大致的测算和比较科学的判断:1、中国大口径宏观税负高达30%以上,比中小口径的宏观税负高出10个百分点以上。

21财权事权匹配问题探析(修改)对政府财权与事权匹配关系的探析我国政府间财政事权、财权匹配关系问题争论已久,对中央过于集中财力、地方大多依赖转移支付存在诸多非议。

要解决这一问题,须先剖析现行财政收支结构,从政府职能、经济发展水平、税制、转移支付方式等多方面综合考虑,理顺财权与事权匹配关系,并建立适应社会主义公共财政政策下的新型财政管理体制。

一、“分税制”的效应和利弊1994年我国开始实施“分税制”改革,其主要措施:根据事权与财权相结合原则,将税种统一划分为中央税、地方税和中央地方共享税,并建立中央税收和地方税收体系;通过核定地方收支数额,实行中央财政对地方的税收返还和转移支付制度;建立分级预算制度,强化各级预算约束。

1993年中央财政收入占全国财政总收入的比重为22%, 1994年跃升至55. 7%, 比上年上升33. 7个百分点。

1993年地方财政收入占比为78%, 1994年降至44.3%o 1995年至2007年,中央财政收入在全国财政总收入中的年均占比为52. 26%,地方财政收入为47. 74%o 2007年全国财政总收入51304亿元,其中:中央财政收入27738. 99亿元,占54.1%;地方财政收入23565. 04亿元,占45.9%。

1993年地方财政支出占全国财政总支出的比重为71.7%,此后每年维持在70%左右,占比最高的年份是2007 年,达76. 9%;中央财政支出的年均占比约30%,占比最低的年份为2007年,仅为23. 1%<>湖南省的经济社会发展水平在全国处于中游位路。

“分税制”以来,1在每年全省财政总收入中,地方财政收入约占54%,但占比逐年降低,上交中央的收入(含增值税75%部分、消费税、企业所得税60%部分和个人所得税60%部分)约占46%。

虽然地方财政收入占比略高于全国平均水平,但地方财政支出也不得不依赖中央转移支付来弥补资金缺口。

2005年至2007年的三年间,湖南省接受中央转移支付资金(含税收返还、财力性转移支付和专项转移支付)分别为476. 21万元,630. 06万元、784. 4亿元,均超出当年地方财政收入数额,占当年地方财政一般预算支出的比重分别为59.1%、63.82%、79.46%。

经济管理剖析当前央地财政事权和支出责任划分改革的不足阙传保 王 培 陈 颖 任元芬 中国人民银行海口中心支行摘要:宏观经济波动与财政体制的持续改革密切相关。

近期股市与汇率的大幅波动引起了对财政体制改革程度的争论。

本文首先对当前央地财政支出责任划分的缺陷进行分析,并对完善我国中央与地方财政事权和支出责任划分改革提出建议。

关键词:财政体制;“分税制”改革;支出责任划分中图分类号:D602 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)028-0035-021994年的“分税制”改革初步构建了现代财政管理体制,不足之处在于其仅针对的是“财”端的改革(央地收入划分),对“政”端(央地支出责任划分)基本没有触及。

随着时间推移和形势变化,央地财权与事权划分严重不匹配,加剧了地方预算管理的困难,迫使地方政府严重依赖政府间的财力转移,以及对资源管理收益收入的依赖,形成“土地财政”、“收费财政”以及地方债务风险等问题,央地财权与事权划分改革矛盾越来越激烈,深化公共财政体制改革,平衡央地财政收支的任务迫在眉睫。

一、我国中央与地方财政收入与事权支出责任划分的“矛盾”(一)财政收入中央占“大头”现阶段政府财政收入是根据“分税制”财政管理体制基本构架进行划分,分为中央税收和地方税收2个体系,以及中央对地方税收返还制度和转移支付制度。

“分税制”改革前,地方收入比重高于中央收入;改革之后,财权迅速向中央汇集,最后两地的收入比例趋向均衡。

到2015年,中央收入占总财政收入的比重为45.49%,地方收入占总财政收入的比重为54.51%。

(二)财政支出地方责任“负担重”当前政府财政支出责任基本延续“分税制”改革的框架,划分为中央财政支出责任、地方财政支出责任和中央与地方财政共同支出责任等,实际仍采取行政隶属关系进行划分。

1983年财政体制改革以来,中央与地方占总支出结构比例基本呈反向变化,中央支出所占份额越来越小,地方支出所占份额越来越大。

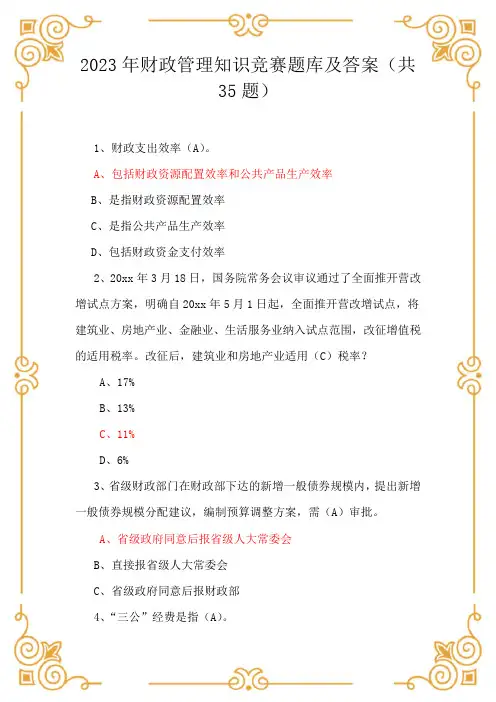

2023年财政管理知识竞赛题库及答案(共35题)1、财政支出效率(A)。

A、包括财政资源配置效率和公共产品生产效率B、是指财政资源配置效率C、是指公共产品生产效率D、包括财政资金支付效率2、20xx年3月18日,国务院常务会议审议通过了全面推开营改增试点方案,明确自20xx年5月1日起,全面推开营改增试点,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围,改征增值税的适用税率。

改征后,建筑业和房地产业适用(C)税率?A、17%B、13%C、11%D、6%3、省级财政部门在财政部下达的新增一般债券规模内,提出新增一般债券规模分配建议,编制预算调整方案,需(A)审批。

A、省级政府同意后报省级人大常委会B、直接报省级人大常委会C、省级政府同意后报财政部4、“三公”经费是指(A)。

A、因公出国(境)经费、公务车购置和运行费、公务接待费B、因公出国(境)经费、公务车购置费、公务接待费C、因公出国(境)经费、公务培训费、公务接待费D、因公出国(境)经费、公务学习考察经费、公务接待费5、支持中央保持一定的财力集中度的理论依据不包括(B)。

A、增强宏观调控能力B、保持地方发展经济的动力C、纠正政府间的横向财政失衡D、纠正某些公共产品或服务的外部性6、影响我国财政收入的因素很多,主要的制约因素是(A)。

A、经济发展水平和分配政策B、企业生产的扩大C、个人购买力的大小D、人民生活水平的提高7、战略性新兴产业发展专项资金是指中央财政预算安排,用于支持战略性新兴产业重大关键技术突破、产业创新发展、重大应用示范以及区域集聚发展等工作的专项资金,一般采取拨款补助、(A)等支持方式。

A、参股创业投资基金B、财政贴息C、税收抵免D、财政贷款8 、2015年,我国资源税从价计征改革继续推进,实施(A)资源税改革,从价计征范围进一步扩大。

A、煤炭B、锡、铅、铝C、稀土、钨、钼9、中央补助城市棚户区改造专项资金按(D)分配。

A、基数法B、因素法C、公式法D、项目管理费10、国家农业综合开发资金主要扶持农业主产区,重点扶持(C)。

重庆大学本科学生毕业设计(论文)我国财政收支结构研究Graduation Design(Thesis) of Chongqing UniversityThe study of the structure of china’s revenue and expenditureUndergraduate: Wang huanqiangSupervisor: Prof. Wen zhengweiMajor: International economics and tradeSchool of public affairsChongqing UniversityJune 2013摘要我国财政收支结构自改革开放以来发生了极大的变化。

本文采用了定量分析与定性分析相结合的方法分析了我国近些年来财政收入和财政支出的特点。

结果显示我国财政收入的主要来源为税收,税收中增值税占了最大的份额,我国中央财政所占的比重较低。

我国财政支出经济建设费用居多,而公共开支较少,社会保障费用不足。

就这些问题,本文提出了解决对策。

关键词:中国,财政收入结构,财政支出结构ABSTRACTChina's fiscal structure has changed greatly since the reform and opening up. this paper adopted the method of quantitative analysis and qualitative analysis combined with the analysis of our country’s revenue and expenditure in recent years. Results showed that the main source of income of our country’s finance is tax, and value-added tax accounted for the largest share, the proportion of central finance is low. Expenditure of economic construction in our country accounted for most of finance, public spending is less, lack of social security costs. With these questions, this paper proposed the solution countermeasure.Key words:china, structure of revenue, structure of expenditure目录中文摘要 (Ⅰ)ABSTRACT (Ⅱ)1引言 (1)2国内外研究文献 (2)2.1关于我国财政收入结构的文献 (2)2.2关于我国财政支出结构的文献 (2)2.3关于我国财政收支关系的文献 (3)3我国财政收入结构 (4)3.1我国财政收入总额及其占GDP的比重 (4)3.2我国财政收入结构 (6)3.3我国财政收入的中央与地方的结构现状 (8)4 我国财政支出结构 (10)4.1我国财政支出总额及其占GDP的比重 (10)4.2我国财政支出结构 (13)5 我国财政收支结构存在的问题 (16)5.1我国财政收入结构存在的问题 (16)5.2我国财政支出结构存在的问题 (16)6 结论和政策性建议 (17)6.1我国财政收入结构调整的政策性建议 (17)6.2我国财政支出机构调整的政策性建议 (17)参考文献 (19)1引言财政收入结构和财政支出结构的调整在国家经济调整中具有前导性的特点。

中央和地方占预算内财政收入的比重分析原因关于中央财政收入占到的比重较小这一现象,辽宁城镇登记在册的失业率1990年至1995年期间始终徘徊在 2.2%和2.7%之间,到1996年失业率就猛增到3.6%,这期间所蕴藏的是一个经济的衰退的信息,1992年收支平衡结果:全省财政收入152.28亿元,国家专项拨款和结算补助收入34.44亿元,上年结余收入4.64亿元,调入其他资金4.39亿元,总计资金来源195.75亿元;全省财政支出148.51亿元,上解国家支出51.88亿元,增设周转金0.06亿元,应支未支专项拨款应结转下年支出的21.72亿元,收支相抵,当年赤字6.26亿元,比预算减少1.26亿元,比上年减少4.77亿元。

我省财政由于长期受“左”的思想和传统观念的影响,加之财源单一,上缴国家任务较重和支出水平较高,致使财政十分困难。

特别是近年来,国有企业经济效益锐减,不仅减少了大量的财政收入,使财政背上了沉重的赤字包袱;同时也使企业越发困难,形成了财政经济两难的局面。

我省自1986年开始出现赤字(0.86亿元),到1990年累计赤字达18.63亿元,而且,这还是在粮食亏损等该退未退,该补未补情况下形成的。

如果把这些遗留问题退够、补足,赤字将会更大。

1991年,由于鞍钢补缴欠税和国家财政补助,使累计赤字由23亿元,减少到20.15亿元。

由于经济形势好转,加大改革力度及采取一系列增收节支措施,1991、1992两年的当年财政赤字都比当年预算安排和上年实际有所减少,到1992年末,全省累计赤字达26.42亿元。

这几年全省财政是靠向国家财政、银行和预算外单位举债维持运转的,是在艰难中通过精心运筹渡过的。

根据网上调查,辽宁在70到80年代的赤字主要还是由于正在转型阶段,尚未适合新的经济形势,当当地主要的经济支柱,煤炭行业的发展受到了严重的打击,在三大产业中我们失去了自己的支柱,煤炭的生产越来越少,成本越来越高,只能促使我们向第三产业进行发展,而当时第三产业的发展由于没有先例,加之财政政策的不适,造成了当年6.26亿的财政赤字。

中央及地方财政收支 单位:亿元年 份财政收入中央财政收入地方财政收入中央财政占财政总收入比重(%)20063873120449.7718303.5852.8200531649.2916548.5315100.852.3200426396.4714503.111893.3754.9200321715.2511865.279849.9854.6200218903.610388.68515552001163868582.77803.352.4200013395.26989.26406.152.2199911444.15849.25594.951.1 199898764892498449.519978651.14226.94424.248.9199674083661.13746.949.419956242.23256.62985.652.219945218.12906.52311.655.7199********.53391.42219923483.4979.52503.928.119913149.5938.32211.229.819902937.1992.41944.733.819892664.9822.51842.430.919882357.2774.81582.432.919872199.4736.31463.133.5198********.41343.636.719852004.8769.61235.238.4注:1、中央、地方财政收入及支出均为本级收入。

2、财政收入部分不包括国内外债务收入;财政支出部分不包括国内外债务还本付息支出和利用国外借款收入安排的基本建设支出。

2000年及以前数据为财政决算数,2001年全国数据资料来源:国家计委、国家统计局、国家信息中心地方财政占财政总收入比重(%)财政支出中央财政支出地方财政支出中央财政占财政支出比重(%)地方财政占财政支出比重(%)47.2402139991.5630431.327724.875.247.733930.288775.7325154.309125.874.245.128486.897894.0820592.806327.772.345.424649.957420.117229.8530.169.94522053.26771.715281.530.769.347.618902.6576813134.630.569.547.815886.55519.910366.734.765.348.913187.74152.39035.431.568.550.510798.23125.67672.628.971.151.19233.62532.56701.127.472.650.67937.62151.35786.327.172.947.86823.71995.44828.329.270.844.35792.61754.44038.230.369.7784642.31312.13330.228.371.771.93742.21170.42571.831.368.770.23386.61090.82295.832.267.866.23083.61004.52079.132.667.469.12823.8888.8193531.568.567.12491.28451646.233.966.166.52262.2845.61416.637.462.663.32204.9836.41368.637.962.161.62004.3795.3120939.760.3前数据为财政决算数,2001年全国数据为预算执行数。