国内外城市空间扩展研究评析_闫梅

- 格式:pdf

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:12

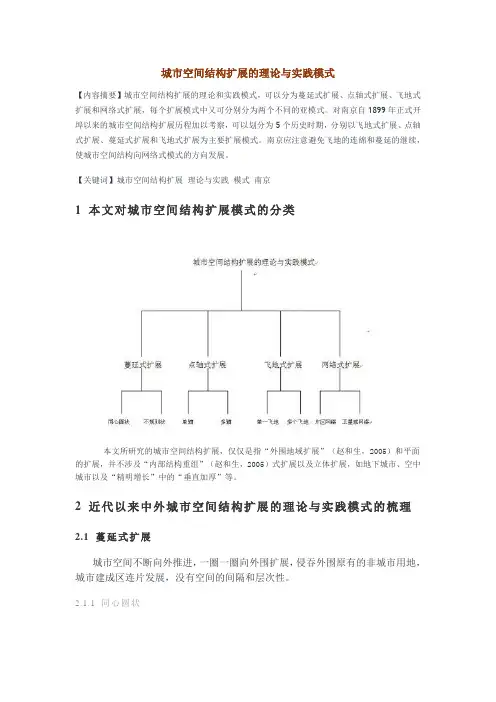

城市空间结构扩展的理论与实践模式【内容摘要】城市空间结构扩展的理论和实践模式,可以分为蔓延式扩展、点轴式扩展、飞地式扩展和网络式扩展,每个扩展模式中又可分别分为两个不同的亚模式。

对南京自1899年正式开埠以来的城市空间结构扩展历程加以考察,可以划分为5个历史时期,分别以飞地式扩展、点轴式扩展、蔓延式扩展和飞地式扩展为主要扩展模式。

南京应注意避免飞地的连绵和蔓延的继续,使城市空间结构向网络式模式的方向发展。

【关键词】城市空间结构扩展理论与实践模式南京1本文对城市空间结构扩展模式的分类本文所研究的城市空间结构扩展,仅仅是指“外围地域扩展”(赵和生,2005)和平面的扩展,并不涉及“内部结构重组”(赵和生,2005)式扩展以及立体扩展,如地下城市、空中城市以及“精明增长”中的“垂直加厚”等。

2近代以来中外城市空间结构扩展的理论与实践模式的梳理2.1 蔓延式扩展城市空间不断向外推进,一圈一圈向外围扩展,侵吞外围原有的非城市用地,城市建成区连片发展,没有空间的间隔和层次性。

2.1.1同心圆状城市总体空间形态基本呈圆形,扩展呈现圈层状向外蔓延的态势,没有明显的优势蔓延方向,各个方位的蔓延状态基本相同。

(图1)城市核心向各个方面具有等同的意义,城市核心拥有“主宰”城市的影响力,带有强烈的向心和聚集的倾向(赵和生,2005)。

图1:同心圆式蔓延示意图规划理论方面,伯吉斯提出的“同心圆模式”和莱特提出的“广亩城市”思想可以看作是同心圆式蔓延。

这是蔓延式中最常见也最方便的形式,也是目前中国城市中最为普遍的空间扩展形态,以北京、成都最为典型。

北京在1949年成立北京市都市计划委员会,并确定将行政中心放在旧城。

北京虽然一直注重发展卫星城并早在1958年就提出“分散集团式”的布局形式和“控制市区、发展远郊”的方针,但事实上北京旧城的中心性不断强化,各种城市功能高度强化并叠加。

城市扩展基本采取由旧城中心向外蔓延扩散的方式,以旧城为中心在市区发展新建用地,这种扩展最为明显的表现就是愈演愈烈的环路建设,郊区绿化隔离带不断遭到蚕食,而卫星城而处于发育不良的状态。

环胶州湾城市扩展分析及发展预测模拟研究的开题报告一、研究背景近年来,随着城市化进程的不断推进,城市扩展成为重要的发展趋势。

环胶州湾地区位于中国东海岸,是经济发达的沿海地区之一,其城市化进程也在不断加速。

然而,城市扩展不受控制地进行可能带来环境污染、资源浪费等一系列负面效应,因此需要进行科学规划与管理。

本研究旨在通过分析环胶州湾城市扩展的现状、特点及潜在问题,结合发展预测模拟,为区域城市规划提供科学支持。

二、研究内容1.环胶州湾城市扩展现状与特点分析:通过对环胶州湾地区的空间格局、土地利用、交通网络、人口分布等方面进行调查和分析,总结出环胶州湾城市扩展的现状及特点,为后续研究提供基础数据。

2.环胶州湾城市扩展潜在问题探究:从生态环境、社会经济、资源利用等角度出发,深入挖掘环胶州湾城市扩展过程中存在的潜在问题。

具体包括环境负荷量超标、资源利用不合理、土地利用不合理等方面。

3.环胶州湾城市扩展发展预测模拟:运用城市规划、地理信息系统等方法,对不同发展方案进行评估和比较,设计基于环境质量、资源利用效率、经济效益等指标的城市发展预测模拟。

为区域城市规划提供科学支持。

三、研究意义1.为环胶州湾地区城市规划和管理提供科学的参考,以合理利用区域资源,更好地满足人民群众的需求。

2.为其他沿海城市的城市规划和管理提供可借鉴的经验。

四、研究方法1.文献研究法:通过查阅相关的学术文献、经济咨询报告等资料,掌握研究领域的理论与研究前沿。

2.实地考查法:实地考察环胶州湾地区城市扩展现状、城市规划、交通规划、建筑布局、旅游资源等情况,获得准确、全面和实用的数据。

3.数据分析法:利用统计学和SPSS等计量方法,对环胶州湾城市扩展的发展趋势、特征、问题进行量化分析。

4.模拟预测法:通过城市规划软件,应用多种发展模型,进行城市扩展预测与模拟评价。

五、可行性分析1.数据来源可靠,所选研究方法科学。

2.环胶州湾地区人口增长、经济发展速度较快,城市扩展刻不容缓。

城市空间扩张是城市化过程的重要标志,不仅是全球可持续发展关注的热点议题,更是中国特色社会主义大背景下我国城市化健康发展面临的重大问题。

国内外许多学者都对城市空间扩张有所研究,研究方向大致分为3个方面:城市空间扩张模式与特征研究、城市空间扩张模拟模型研究、城市空间扩张驱动因素研究。

一、城市空间扩张模式与特征研究城市空间扩张主要是建设用地不断地替代农林草地和水体,从而使城区土地覆盖状况发生改变,城建区不断扩张。

19世纪20年代,国外学者就已经开始研究城市扩张问题。

其理论基础以Thunen (1826年)的“杜能圈”、Howard (1898年)的“花园城市”等为主。

随后,Park 与Burges 等(1923年)提出了“同心圆理论”,即城市由内向外依次为:中心商业区→过渡带→低收入人群居住带→高收入人群居住带→通勤带。

在此基础上,Hoyt (1939年)创立了“扇形理论”。

接着,Harris 和Ullman (1945年)提出了“多中心理论”,即城市扩张围绕着不同功能的多个独立中心。

同时期的Cristaller 和Losch 也分别在1933年和1940年提出了“中心地理论”,成了城市地理学和商业地理学的理论基奠。

随着对城市问题研究的深入,“中心地理论”在美国得到了进一步的发展,Berry 和Garrison (1958年)提出了“距离”和“界限”能够制约城市中心点的分布。

Gottmann (1961年)和Knox (1994年)认为单个城市的空间扩张可以分为集聚型(蔓延式和连片式)和扩散型(轴向式和飞地式)。

Wilson 等(2003年)也总结出了5种类型,分别为:扩展式、蔓延式、填充式、孤戴梦婷/文国内外城市空间扩张研究综述关键词:城市空间扩张;扩张模式;元胞自动机;驱动因素10.13999/ki.scyj.2020.05.006摩擦,以及投资者情绪的状态,并且货币政策对股价的影响存在波动性和不确定性,因此单纯依靠货币政策达到稳定的引导是不现实的,应该进一步改善市场运行机制和提高市场自我调节能力,以避免对经济造成负面影响。

一、城市空间扩展的动力、制约因素和基本模式(一)城市空间扩展的动力和制约因素1.经济发展是城市空间扩展的根本动力。

第一,经济发展中的集聚和扩散效应是城市空间扩展的直接动力。

城市是经济活动的重要空间,优越的区位、丰富的资源、发达的交通运输条件、已形成规模的工业、繁荣的商贸活动、多样便捷的服务和科技、教育、文化的发展等因素综合作用形成一个强大的引力场,吸引着各种生产要素向城市集聚,当这种集聚达到一定程度(即不经济)时,便会引起各种生产要素向周边地区的扩散。

而无论是集聚还是扩散都将对城市建设用地产生新的需求,带来城市空间的扩展。

换言之,城市空间的扩展是在集聚力和扩散力的共同作用下进行的。

第二,经济发展的周期性决定了城市空间扩展速度和扩展形式的周期性变化。

一方面,从工业革命以来世界各大城市不同时期的空间扩展情况看,城市空间扩展是非匀速推进的,表现出加速与减速的交替过程,直至进入稳定期。

当经济高速发展时,城市建设投资增加,城市空间扩展加速,反之则放缓,使城市空间呈现出“年轮”性特征。

另一方面,经济发展还影响着城市空间扩展的形式。

当经济处于高速增长阶段时,城市空间扩展形式主要表现为外延式水平扩展,城市建设用地比较粗放、松散,紧凑度指数下降。

当经济处于稳定增长或缓慢增长阶段时,城市空间扩展则转为内涵式垂直空间扩展,以内部填充、改造为主,建筑密度加大,紧凑度指数明显上升。

2.人口的不断增长和居民对居住条件改善的需求是城市空间扩展的重要力量。

在城乡差距存在且政策开放的情况下,大量农村人口涌进城市,导致城市住房需求猛增。

新增人口中的低收入群体通常在市区的边缘地带栖身,由于边缘区的土地价格较低、交通便利、房租较低、管理松散,同时建造商在郊区建设新屋的成本也较低,城市空间以空前的速度向外扩展。

另一方面,城市中的高收入群体,不满于中心区的喧闹、拥挤和环境的日益恶化,纷纷向郊区迁移,追求更加宽敞、更接近自然的舒适居住环境,这就要求有更多的土地空间作保障。

北京城市边缘区的空间扩展及影响因素分析的开题报告

一、研究背景:

随着城市经济的快速发展和城市化进程的加速,城市边缘区的空间扩展逐渐加速。

这种城市空间扩展的现象带来了许多问题,例如土地资源浪费、环境破坏、交通拥堵等。

因此,在探究城市边缘区空间扩展的背景下,本研究试图深入分析影响城市边缘区空间扩展的因素,为建设可持续发展的城市空间提供理论依据和决策支持。

二、研究目的:

本研究旨在分析北京城市边缘区空间扩展的现状和趋势,探讨空间扩展的影响因素,并提出可持续发展的建议。

三、研究内容:

1、城市边缘区空间扩展概况的分析,探究北京城市边缘区空间扩展的现状和趋势。

2、城市边缘区空间扩展的影响因素分析,包括经济发展、政策导向、人口增长、交通运输等多方面的因素。

3、基于城市边缘区空间扩展的影响因素,提出可持续发展的建议,包括土地利

用规划、环境保护、公共交通建设等方面的建议。

四、研究方法:

1、文献综述法:对前人研究成果和相关文献进行综合和分析。

2、统计分析法:通过实地调查和分析,对数据进行统计分析和考察。

3、案例研究法:选取典型案例进行研究和分析,深入了解北京城市边缘区空间

扩展的实际情况。

五、研究意义:

通过对北京城市边缘区空间扩展及其影响因素的分析,本文可以为城市规划和建设提供参考和决策支持,为城市可持续发展提供建议和实践经验。

同时,本研究的结

果也有助于深入推进城市化进程,保障社会经济、生态环境和人民生活质量的可持续

发展。

文章编号:1009-6000(2013)06-0060-06中图分类号:F291.1 文献标识码:A 基金项目:国家自然科学基金(40801077);教育部重点项目(209100);重庆市气象局开放基金(Kfjj-201103);重庆市自然科学基金(CSTC,2008BB7367)。

作者简介:胡晓明(1986-),男,重庆师范大学地理与旅游学院硕士研究生,主要研究方向为遥感与地理信息系统; 李月臣,重庆师范大学地理与旅游学院教授,主要从事资源环境遥感与地理信息系统研究;黄孝艳,重庆师范大学地理与旅游学院硕士研究生;何志明,重庆师范大学地理与旅游学院硕士研究生。

摘要:通过对相关文献的整理和查询,评析国内外学者对城市空间扩展研究的不同观点及研究状况。

发现国外城市空间扩展研究开展较早,理论研究和技术发展较成熟,而国内研究起步相对较晚,因此大量引进和借鉴国外的经验技术,研究对象主要以东部大城市为主,缺乏对西部城市及中小城市的研究;研究内容主要是城市空间扩展特征、驱动机制等,较少研究城市空间扩展过程、机理以及未来扩展趋势;同时应加强城市空间扩展与生态环境响应机制研究;城市空间扩展驱动机制主要是经济发展、人口增长等,但针对不同区域不同时期,驱动机制具有差异性。

文章基于此对城市空间扩展研究做了初步探讨,为今后的城市空间扩展研究提供理论与方法的借鉴。

关键词:城市空间扩展;动力机制;扩展模式;生态环境响应机制Abstract: Through the arrangements and queries of related documents, the analysis of domestic and foreign research of different viewpoints and research on urban spatial expansion, it is found that urban spatial expansion research in developed countries was implemented earlier than China, but domestic research started relatively late . Research has been primarily dominated by large eastern cities, and there is the lack of research in western cities and small and medium-sized cities. There has been research focused on urban spatial expansion characteristics, driving mechanism, and less research on urban spatial expansion process, mechanism and trend of future expansion. At the same time, we should strengthen the study on urban spatial expansion and response mechanism of ecological environment, driving mechanism of urban spatial expansion mainly economic development, population growth, etc. But for different regions and different times, driving mechanism has differences.Key words: urban spatial expansion ; dynamic mechanism ; extended mode ; ecological environmental response mechanisms城市空间扩展研究及进展Research Review on Urban Spatial Expansion胡晓明 李月臣 黄孝艳 何志明HU Xiao-ming LI Yue-chen HUANG Xiao-yan HE Zhi-ming城市是人口、资源、环境和社会经济要素高度密集的综合体,这就使得其本身具有强大的生命力,不断向四周扩展。

第32卷第7期2013年07月地理科学进展PROGRESS IN GEOGRAPHYV ol.32,No.7July,2013收稿日期:2013-01;修订日期:2013-03.基金项目:“十二五”国家科技支撑计划项目(2012BAJ15B01)。

作者简介:闫梅(1987-),女,博士研究生,主要研究方向为经济地理与区域发展。

E-mail:yanmeijudy@ 通讯作者:黄金川(1973-),男,博士,副研究员,主要从事城市地理与城市规划研究。

E-mail:huangjc@1039-1050页1引言随着全球城市化的推进,不论是发达国家还是发展中国家都曾经处于或正处于城市化驱动的城市土地利用的转化阶段。

城市空间扩展是城市化过程以及城市土地利用变化最为直接的表现形式,是城市化过程空间布局与结构变化的综合反映,已经成为国内外城市发展研究中的热点领域。

《中国统计年鉴2012》数据显示,改革开放以来,中国城镇人口由1978年的1.73亿增加到2011年的6.91亿,城市化水平由17.92%提高到51.3%,设市城市数量由190个增加到了657个,处于快速城市化发展阶段。

以城市空间扩展为特征的中国城市化浪潮和世界上的其他国家一样,是社会经济发展规律的体现,也是中国现在和未来几十年将要面临的主要挑战之一。

随着城市化与城市经济的快速发展,城市建设空前活跃,城市在空间上不断扩张蔓延,城市用地供需矛盾越来越尖锐,城市空间扩展引发的一系列问题亟待解决。

在这样的社会经济背景下,自20世纪80年代中期开始,城市空间扩展得到城市地理与城市规划学界的重视,开展了大量研究。

但目前还鲜见对这些研究成果的系统梳理和总结。

本文从扩展形态、扩展模式、动力机制、模拟预测、效应与调控5个角度,着重对国内外城市空间扩展的相关研究进行归类综述,评析城市空间扩展5个方面的研究内容、研究方法和研究结论,并对国内目前研究的不足及今后研究方向进行了讨论,以期为快速城市化背景下中国城市空间扩展研究的深化和完善提供借鉴,也为中国城市空间的健康、合理、有序发展提供指导。

转型期中国城市土地空间扩张问题研究)))基于Muth -Mill 模型的实证检验王俊松 贺灿飞(北京大学城市与环境学院,北京,100871)=摘要>论文分析了经济转型背景下市场化改革和政府制度转型如何影响中国城市的空间扩张过程,并基于1998年、2002年、2004年和2006年中国地级市建成区数据对Muth -Mill 模型进行实证检验。

结果表明经济增长、人口城市化、交通改善、服务业发展是中国城市空间规模扩张的主要原因;分年度的回归表明,近年工业化对城市空间规模的影响不显著;受国家对土地空间规制的影响,城市对农村的相对效用未能影响城市的空间变化。

=关键词>经济转型;城市扩张;土地;工业化=中图分类号>F 290 =文献标识码>A基金项目:国家自然基金重点项目(40535027);国家自然基金面上课题(40871065)1 引言经济学家认为城市空间规模取决于作用于城市土地的市场化过程。

Muth [1]和Mill [2]建立的城市单中心模型认为城市空间规模取决于一系列外生变量,如人口、收入、农业地租和交通成本。

该模型认为城市规模是城市土地和农业土地效率的市场均衡过程。

随后的实证研究也证实了这点。

Brueckner 和Fansler [3]采用1972年美国40个城市化地区的数据验证了城市土地面积扩大与人口和收入成正比,而与交通成本和农业土地价值负相关。

但他的样本量偏小,难以反映真实的城市扩展状况。

McGrath[4]使用1950年-1990年33个美国都市统计区的面板数据对该模型进行实证研究,发现收入、人口、交通成本和农业地租均统计显著且符合理论预期。

他还添加了时间趋势变量控制5个10年的不可观测因素,发现即使其他条件不变的情况下,时间虚拟变量也统计显著并对城市空间范围有正向影响。

但上述研究只是针对完善的市场经济国家。

在中国,城市土地市场改革开始于1980年代末,之前中国几乎不存在土地市场,土地的分配和开发严格受国家控制[5]。

城市研究中的空间分析作者:孙秀林来源:《公共艺术》2016年第01期在西方的城市研究中,空间概念和技术一直得到广泛的应用,包括流行病学、公共卫生与健康、人口学、社会学、政治学等学科。

在城市研究中的诸多热门议题,如居住模式、居住隔离、犯罪与自杀问题、城市亚文化研究等等,空间分析也一直是一个非常重要的分析维度。

相对于西方社会科学界中空间概念和空间分析技术日益广泛的应用,国内社会科学界对空间概念的关注多侧重人文主义方面,比较缺乏实证分析的案例。

本文旨在对国内外相关的研究进行一个梳理,尤其是最近的研究进展以及关注的议题,以期对国内学界有所裨益。

一、芝加哥学派与空间分析20世纪初期,随着美国的工业化进程,大量移民迅速聚集到城市地区,美国出现了纽约、芝加哥和费城等一系列大城市。

在快速工业化、急速城市化的过程中,美国城市出现了很多问题,比如城市贫困、人口拥挤、犯罪、移民融合等等。

在这种背景下,以研究芝加哥城市问题为核心的芝加哥学派异军突起。

帕克与伯吉斯、麦肯齐合作的《城市》(The City,1925)为其代表作。

在此书中,帕克等人鲜明地提出,城市决不是一种与人类无关的外在物,也不只是住宅的组合,相反,“它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体……城市己同其居民们的各种重要活动密切地联系在一起,它是自然的产物,而尤其是人类属性的产物”。

在这本著作中,伯吉斯提出了著名的“同心圆模式”(Concentric zonemodel),试图解释城市空间分布形态及其演化机制。

伯吉斯假设城市空间分布形态由生态过程导致,包括竞争、优势、侵入和演替。

他以芝加哥为例,创立了一个城市发展和空间形态的模型。

在这一模型中,城市可以划分成5个同心圆区域:第一环是中心商业区,是整个城市的中心地带,是经济活动、社会活动、公共交通的中心;第二环是过渡区,是中心商业区的外围地区,是城市中贫困与犯罪等状况最严重的地区;第三环是工人居住区,主要是由产业工人和低收入的白领居住;第四环是中产阶级住宅区;第五环是高档住宅区,上层社会和中上层社会的郊外住宅座落在这里。

灞桥区城市空间扩展潜力评价研究丁娜(陕西华地勘察设计咨询有限公司,陕西 西安 710021)摘要:城市空间扩展是城市社会经济发展的直接表现。

量化评价城市空间扩展潜力,能够有效引导城市空间的合理发展,促进城市高质量发展,实现城市与环境协调发展。

文章以西安市灞桥区为研究对象,从城市外部约束和内部发展动力角度,选取自然地理条件、空间扩展制约条件、区位发展条件3个层级评价指标,细化至13个二级评价因子,构建地域特征鲜明的城市空间扩展潜力评价指标体系,在空间上量化表现城市空间扩展潜力程度,为促进灞桥区生态保护、文化传承保护、城市安全等协调发展以及合理选择城市空间发展方向提供技术参考。

关键词:城市空间扩展;GIS空间分析;潜力评价中图分类号:TU984.113文献标识码:A文章编号:2096-1936(2023)10-0055-04 DOI:10.19301/ki.zncs.2023.10.017Evaluation of urban spatial expansion potential in Baqiao DistrictDING NaAbstract:Urban spatial expansion is the direct manifestation of urban social and economic development. Quantitative evaluation of urban spatial expansion potential can effectively guide the rational development of urban space, promote high-quality urban development, and realize the coordinated development of city and environment. Taking Baqiao District of Xi'an as the research object, this paper selects three evaluation indexes, namely, physical geographical conditions, spatial expansion constraints and location development conditions, from the perspective of urban external constraints and internal development dynamics, and divides them into 13 second-level evaluation factors to construct an evaluation index system of urban spatial expansion potential with distinct regional characteristics. It quantifies the potential degree of urban spatial expansion in terms of space, and provides technical reference for promoting the coordinated development of ecological protection, cultural inheritance protection and urban safety in Baqiao District, and rationally choosing the direction of urban spatial development.Key words:urban space expansion; GIS spatial analysis; potential evaluation城市空间发展不仅表现为城市总体规模扩大,而且在地域空间上表现出中心区的集聚或外缘的扩散。

第32卷第7期2013年07月地理科学进展PROGRESS IN GEOGRAPHYV ol.32,No.7July,2013收稿日期:2013-01;修订日期:2013-03.基金项目:“十二五”国家科技支撑计划项目(2012BAJ15B01)。

作者简介:闫梅(1987-),女,博士研究生,主要研究方向为经济地理与区域发展。

E-mail:yanmeijudy@ 通讯作者:黄金川(1973-),男,博士,副研究员,主要从事城市地理与城市规划研究。

E-mail:huangjc@1039-1050页1引言随着全球城市化的推进,不论是发达国家还是发展中国家都曾经处于或正处于城市化驱动的城市土地利用的转化阶段。

城市空间扩展是城市化过程以及城市土地利用变化最为直接的表现形式,是城市化过程空间布局与结构变化的综合反映,已经成为国内外城市发展研究中的热点领域。

《中国统计年鉴2012》数据显示,改革开放以来,中国城镇人口由1978年的1.73亿增加到2011年的6.91亿,城市化水平由17.92%提高到51.3%,设市城市数量由190个增加到了657个,处于快速城市化发展阶段。

以城市空间扩展为特征的中国城市化浪潮和世界上的其他国家一样,是社会经济发展规律的体现,也是中国现在和未来几十年将要面临的主要挑战之一。

随着城市化与城市经济的快速发展,城市建设空前活跃,城市在空间上不断扩张蔓延,城市用地供需矛盾越来越尖锐,城市空间扩展引发的一系列问题亟待解决。

在这样的社会经济背景下,自20世纪80年代中期开始,城市空间扩展得到城市地理与城市规划学界的重视,开展了大量研究。

但目前还鲜见对这些研究成果的系统梳理和总结。

本文从扩展形态、扩展模式、动力机制、模拟预测、效应与调控5个角度,着重对国内外城市空间扩展的相关研究进行归类综述,评析城市空间扩展5个方面的研究内容、研究方法和研究结论,并对国内目前研究的不足及今后研究方向进行了讨论,以期为快速城市化背景下中国城市空间扩展研究的深化和完善提供借鉴,也为中国城市空间的健康、合理、有序发展提供指导。

2城市空间扩展形态国外对城市空间扩展的研究主要集中在城市空间形态的定性归纳与定量测度,以及城市空间扩展边界的划分两个方面。

2.1城市空间形态归纳与定量测度国外不同国家对城市空间形态类型归纳的角度有所区别,欧洲注重景观和几何形态特征,日本关注城市地域结构的分析,美国则较多注意社会、商业、服务业和工业分布的区位特征,以及政治和文化异质性所产生的社会分异现象在城市空间结构形态中的具体表现(于英,2009)。

Boyce 等(1964)国内外城市空间扩展研究评析闫梅1,2,3,黄金川1,2(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;2.中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京100101;3.中国科学院大学,北京100049)摘要:城市空间扩展是城市化过程的重要标志,而城市土地利用变化又是城市空间扩展最为直接的表现形式。

随着全球城市化的推进,城市空间扩展已成为国内外城市发展研究中的热点领域。

国外城市空间扩展研究发端于20世纪60年代的计量地理革命,中国城市空间扩展的研究自80年代中期开始;2000年以来,伴随中国城市化的快速发展,城市空间扩展问题日益突出,城市空间扩展研究逐渐成为热点,有关研究成果更是大量涌现。

本文根据国内外城市空间扩展研究内容的变化,运用文献资料法和对比分析法,从扩展形态、扩展模式、动力机制、模拟预测、效应与调控5个方面对城市空间扩展研究进行了系统总结与梳理。

在国外与国内比较研究与综合分类基础上,重点评析现阶段国内相关研究的特点和不足,并对中国未来城市空间扩展的研究趋势进行了展望。

关键词:城市;空间扩展;研究综述;展望doi:10.11820/dlkxjz.2013.07.007地理科学进展32卷7期从地理学角度提出了城市空间形态的概念。

Lee等(1970)则给出了城市空间形态定量测度的方法。

Lynch(1981)在总结归纳9种城市形态类型(放射形、卫星型、线形、棋盘型、格状、轴线型、花边式、内敛式、巢状)的基础上从城市各级活动中心的分布、居住单元的组织和交通可达性等方面,分析、评价了这些城市形态的优劣。

Frankhauser(1990)发表了一系列包括中国城市在内的分维测算和分析结果。

Batty等(1994)采用分形理论,分析城市空间扩展形态和城市土地利用空间结构。

国内学者从20世纪80年代开始,围绕城市空间形态进行研究,提出了多种城市形态类型。

朱锡金(1987)总结出5大类8种城市空间形态,分别是匀质分布、蛛网、海星状、群体(包括中心城—卫星城、环状、星系、多中心网络等形态)、带状。

武进(1990)根据城市伸展轴组合关系、用地聚散状况和平面几何形状,将城市形态划为集中型和群组型两大类型,细分为6种典型形态,分别为块状、带状、星状、双城群组、带状群组、块状群组。

崔功豪等(1990)研究了城市边缘区的用地形态,发现在空间分布上,工业用地始终位于边缘区扩展的前沿,并带动居住和商业用地的外移。

黎夏等(1997)基于多时相遥感数据,采用信息熵定量刻画城市空间扩张的特点和过程,开启了国内基于遥感影像、土地利用等数据,运用GIS技术和数理统计方法对城市空间扩展形态进行定量研究的热潮。

研究内容上主要包括空间扩展的规模、速度、强度、扩展方向、空间分异、阶段划分、边界识别等,方法上主要包括GIS空间分析技术、数理统计方法、土地利用变化转移矩阵、流向百分比、动态度、相对变化率、景观指数、时空相关性分析、网格样方法、突变点方法、断裂点和空间分形等方法模型(刘盛和等,2002)。

案例研究十分丰富,涉及全国、区域、大中城市以及山区、城市边缘区等多种尺度(方修琦等,2002;王新生等,2005;张宁等,2010)。

2.2城市空间扩展边界划分城市空间扩展边界的研究在20世纪60-70年代就已十分活跃,代表人物是Friedman和Russ-wurm,他们根据与城市中心或建成区的距离来简单划分城市空间扩展边界(Cilliers et al,2000),这一时期的研究方法主要是定性分析。

至80年代,根据一定指标来划分城市空间扩展边界的定量研究逐渐兴起,例如Bryant等(1982)利用城市边缘区内非农业人口与农业人口之比来确定城市空间扩展边界,Desai等(1987)采用聚集指数和郊区化指数来划分城市边缘区界限。

国内的研究始于20世纪80年代中期,顾朝林、崔功豪、武进、林炳耀、涂人猛等发表了一系列研究成果,如顾朝林等(1989)运用流量分析法对广州城市边缘区的研究。

21世纪初期,城市空间扩展边界的研究相对较少,近年来,随着城市蔓延的加剧,相关研究又引起了很多学者的关注。

如龙瀛等(2009)提出一种基于约束性元胞自动机来确定城市增长边界的方法;杨建军等(2010)指出了城市增长边界划定中刚性增长边界与弹性增长边界的区别。

综合来看,国内城市空间扩展形态研究从对城市空间的形态学归纳分析,发展到侧重于城市空间扩展过程的动态刻画和城市空间扩展边界的定量确定,着重从城市空间扩展过程、城市土地利用结构变化和城市增长边界等视角,以定量方法研究和识别城市空间扩展形态。

3城市空间扩展过程与模式在西方经济发展从福特主义到后福特主义转变过程中,在大城市周边,由于产业集聚,产生了许多边缘城市(Scott,1998)。

这些边缘城市一方面与城市中央商务区有着较强的经济联系,同时又是周边地区的经济实体,边缘城市的出现和发展将单一中心城市发展成为多中心的城市。

Knox等(2000)研究了洛杉矶城市空间的演变历程,发现后工业城市在形态上更为碎片化,在结构上更为混乱,出现了城市扩展明显“分裂”的特征。

城市空间扩展模式是基于城市空间扩展演变过程的类型总结。

经典研究认为,城市空间扩展主要有紧凑扩展和松散蔓延扩展两种模式,两种模式究竟哪种更好,国外学者进行了许多探索。

英国经济学家Stone(1973)试图用数据综合分析两种发展模式的费用,最终结论是“不可能发现城市扩展的最佳平衡模式”;Bourne和Hall对两种模式的经济性进行研究,Bourne认为对紧凑的城市空间发展模式的支持者愈来愈多,而Hall(1997)认为不可能总结出一个可以被广泛接受的结论。

有关城市空间扩展模式的研究逐渐细化,出现了三模式、四模式和五模式等多种提法。

Berry等(1977)通过大量案例研究,从扩展形态上归纳,认为104032卷7期闫梅等:国内外城市空间扩展研究评析城市空间扩展有轴向增长、同心圆式增长、扇形扩展及多核增长等多种模式,并认为“圆形城市”是城市扩展的理想模式。

Forman(1995)从景观生态学出发,概括出5种城市扩展模式:边缘式、廊道式、单核式、多核式和散布式。

Leorey等(1999)从景观生态学的视角提出了紧凑型(Compact)、边缘或多节点型(Edge or Multi-Nodal)和廊道型(Corridor)等3种空间扩展模式。

Camagni等(2002)提出了填充(Infilling)、外延(Extension)、沿交通线扩展(Linear Development)、蔓延(Sprawl)和“卫星城”式(Large-Scale Projects)等5种扩展模式。

Wilson等(2003)同样识别出5种类型,即填充式、扩展式、蔓延式、孤岛式和分支式。

20世纪80年代以来,国内许多学者提出了各具特色的城市空间扩展模式。

杨荣南等(1997)提出中国城市扩展包括集中型同心圆扩张、沿主要对外交通轴线带状扩张、跳跃式组团扩张和低密度连续蔓延等4种模式。

有学者根据大量城市总体规划案例,借鉴发达国家城市增长与空间组织的理论,将中国城市空间扩展概括为多中心网络式、主一次中心组团式和单中心块聚式3种典型模式(王宏伟, 2004)。

也有学者提出城市空间扩展应基于区域整体视野,采用适度的规模与合理的城市形态,并提出了3种城市空间开发模式:控制型界内高密度开发模式、引导型界外混合开发模式和限制型绿带低强度开发模式(李翅等,2007)。

在对中国城市空间增长过程研究中,概括出中国城市发展具有从同心圆圈层式扩展形态走向分散组团形态、轴向发展形态乃至最后形成带状增长形态的发展规律(顾朝林等,2008)。

学者们对北京、上海、合肥、广州、重庆等城市空间扩展模式有大量的案例研究,但是由于地域差异性,还没有得到比较通用的城市空间发展模式。

对城市空间扩展模式的判识方法的研究也不断拓展,如凸壳原理、空间图形定量方法、夜间灯光强度等(刘纪远等,2003;王新生等,2005;卓莉等,2006)。

综合来看,城市空间扩展模式研究的重点是城市扩展的格局(紧凑/分散)、方向变化、空间扩展类型。