中国与世博会的历史交点

- 格式:pdf

- 大小:73.74 KB

- 文档页数:1

“跨越百年”——世博会中国馆的历史变迁自1851年首次在英国伦敦举办以来,世界博览会已走过了150多年。

在世博走进中国的这一历史时刻,腾讯旅游将为您梳理中国人参加世博会的百年足迹,感受世博会与中国结下的不解之缘。

世博会的展示经历了从百科全书式的陈列体系到反映人类共同关心的主题呈现体系的演变。

中国早期参加世博会的有识之士发现了中西方展示方式的差距,从而引入了将展品进行现代化。

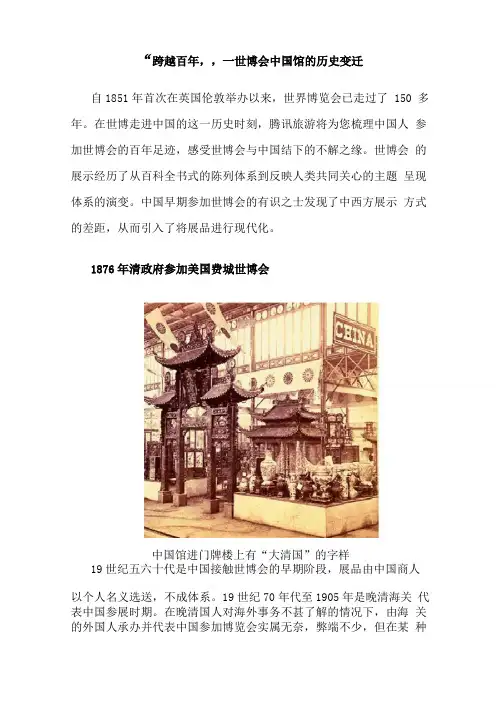

1876年清政府参加美国费城世博会中国馆进门牌楼上有“大清国”的字样19世纪五六十代是中国接触世博会的早期阶段,展品由中国商人以个人名义选送,不成体系。

19世纪70年代至1905年是晚清海关代表中国参展时期。

在晚清国人对海外事务不甚了解的情况下,由海关的外国人承办并代表中国参加博览会实属无奈,弊端不少,但在某种程度上也带来了某些先进经验。

比如,为了参加1873年奥地利维也纳世博会,海关总税务司赫德向各口岸税务司提出了细致的征集要求,给征集样品进行编号分类,并注明详细的信息。

在中国展区,展品丰富,且都配有用途、价值和风俗文化的介绍,较好地展现了中国的悠久文化和习俗。

在1884—1885年美国新奥尔良国际工业和棉花百年纪念博览会上,税务司杜德维所筹划的中国展品的陈列具有立体式效果。

展品一部分是关于主题棉花类的,包括详细的目录、实物与模型;另一部分是配合和衬托主题展品的,如棉花出产地的其他产品,以及装饰会场的诸如书画、陶瓷等富有中国文化艺术特色的展品。

1904年美国圣路易斯世博会是中国首次以官方形式率商人正式参加的世博会。

当时清政府对该届世博会给予了相当的重视,斥巨资修建了具有民族特色的中国村和中国展馆。

华式房屋,园林亭榭,佐以上等华式器具陈设,显得辉煌壮观。

而中国展品大部分置于人文艺术馆,以获得一个较为完整的展示空间来呈现中国匠艺成就与人民生活。

但是,部分展品的粗俗低劣以及陈列的不恰当为不少人所指责。

这届世博会设有人文艺术馆、教育和社会经济馆、机械馆、园艺馆等12个主题展馆,为各国提供分段分类的展品陈列。

世博会的中国结1970年,大阪世博会加拿大馆设计师阿瑟·埃里克松说道:“世博会为何存在?因为它满足了人类本性深处隐藏着的某种欢庆节日的愿望。

在当今世界,社会的内在冲动已经丧失了价值,不为人所看重,但仍有那么一些事情,特别是这样一种颂扬人类成就与愿望的庆典,仍然值得我们为之付出努力。

”彼时,世博会的历史恰满两个甲子。

当1851年第一届世界博览会在英国伦敦拉开帷幕时,水晶宫里的蒸汽重锤正以隆隆的巨响,将第一次工业革命完美昭示。

在接下来的120年里,接踵而至的三次工业革命以摧枯拉朽的方式改变了这个世界,改变了人们的生活生产方式。

然而120年后,当奔腾的马车逐渐减速,当第三次工业革命的影响开始趋于含蓄,“社会的内在冲动”的确开始降温,甚至即使是“值得为之付出努力”的世博会,人们也再不会燃起那样的冲动,为一届世博会去建造一座埃菲尔铁塔了。

不过需要强调的是,以上只是发达资本主义国家在进入后工业化时代的心态,对于还在工业化进程中逐步起飞的中国,这该另当别论。

单看世博会的历史,举办地是清一色的欧美强国,连中国参展次数也是屈指可数,仿佛“世界博览会”天生与中国无关,仿佛中国在很长时间内已不属于“世界”这个范畴。

这不是西方刻意的嘲讽,却是当年中国实实在在的不济。

然而反过来看,中国对世博却有着一种难言的情结,只因为在200年前那最耻辱的时代,在这片洒满血泪的大地上,有着这样一种声音——“睁眼看世界”。

从林则徐、魏源第一次睁眼看世界,到1861年洋务运动,到1876年李圭漂洋过海参加费城“万国博览会”,再到中国屈辱地俯首于列强的坚船利炮之下,中国每一次睁眼的尝试,都忍受着强光的灼烧刺痛。

但是中国人对“看世界”的努力和梦想却从未停止过,甚至愈挫愈勇。

清末批判小说家吴趼人在他的小说《新石头记》中构想,贾宝玉再次入世,到了上海参观世博会。

稍晚于吴趼人的江苏青浦人陆士谔,于1910年写作的《立宪四十年后之中国》,以梦境为载体,幻想“万国博览会”在上海浦东举行,上海滩为此在黄浦江上下建成了大铁桥和隧道,甚至造了电车隧道(地铁):“一座很大的铁桥,跨着黄浦,直筑到对岸浦东,而浦东已经发展得跟浦西差不多一样兴旺了。

走进世博会--世博会历史篇一:走进世博会走进世博会世博会,全称世界博览会(World Exposition)。

世博会是由一个国家的政府主办,有多个国家或国际组织参加,以展现人类在社会、经济、文化和科技领域取得成就的国际性大型展示会,其特点是举办时间长、展出规模大、参展国家多、影响深远,享有“经济、科技、文化领域内的奥林匹克盛会”的美誉。

博览会起源于欧洲早期的集市。

从15世纪起,欧洲诸国举办过多次有影响的大型博览会。

18世纪中后期,伴随新的技术和产品的不断出现,人们逐渐想到举办与集市相似但只展不卖的博览会。

在工业革命的推动下,英国、法国都举办了多届有影响的工业博览会,以此推动本国工业生产技术,宣传新产品。

随着科学技术的进步,社会生产力的发展,博览会的规模逐步扩大,参展的地域范围从一地扩大到全国,由国内延伸到国外,直至发展成为由许多国家参与的国际性博览会。

第一届真正意义上的世界博览会是1851年伦敦万国工业博览会。

按照国际展览局的规定,世博会按性质、规模、展期分为两种:一种是注册类世博会,展期通常为6个月,从2022年开始每5年举办一次;另一类是认可类世博会,展期通常为3个月,在两届注册类世博会之间举办一次。

世博会的组织机构是国际展览局(Bureau of InternationalExposition),简称BIE,总部设在巴黎。

国际展览局属政府间国际组织,其作用包括组织考察申办国的申办工作,协调博览会的日期,保证博览会的质量,规范博览会的活动等。

国际展览局目前有154个成员国(统计截至2022年7月1日)。

一、人类文明的盛会世博会是人类文明的盛会。

1851年创立的世博会在漫长的发展进程中,逐步形成了一套独特的核心价值体系。

它反映了世博会这一特定活动形式的指导思想以及区别于其他博览会的特性,体现了世博会组织机构、主办方以及参与方在发展中所形成的共同意识。

1.进步——世博精神和理念的集中体现欧洲18世纪启蒙运动以后,随着人类理性的不断提高、科学技术的不断进步以及后来达尔文进化论的深刻影响,“进步”成为人们追求的目标和观念。

第一节中国与世界博览会一、中国与世博会溯源1、中国参展世博会第一人1851年,远在大西洋彼岸的英国宣布举办第一届世界博览会,当时的英国政府对这届世博会很是重视,维多利亚女王以国家的名义通过外交途径邀请十多个国家参展。

这一消息远涉重洋,传到了隔洋相望的中国。

徐瑞珩,名德琼,号荣村,广东香山人。

是上海开埠后第一批来沪闯荡的商人之一。

他在英商“宝顺洋行”(DENT COMPANY)担任习办,以“货则上品,售之则上价”为经商之道,在沪经营丝绸,茶叶,蜚声商界。

世博会的举办,使这个广东商人身份倍增,闻名遐迩,并在世博会历史上留下了闪光的一页。

徐荣村具有敏锐的商业嗅觉,立即意识到了世博会中蕴含的巨大商机,他将自己经营的“荣记湖丝”装成12捆紧急托运到英国。

由于“荣记湖丝”的包装粗陋,在世博会开始并未得到重视。

然而这批选送的湖丝乃丝中精品,幸而世博会举办时间又长达半年之久,“荣记湖丝”经过了时间的考验,最后质压群芳,脱颖而出,独得金银大奖。

在《北岭徐氏宗谱》中,宗谱作者徐润无不钦羡地记录了这一重大历史事件和第一届世博会的盛况:“英国开百年大会于其伦敦之京城,百国咸集。

锦绮珠玉,如山如海;奇技淫巧之物,为人耳目所未经者,不可以数计。

”论及获奖状况时,徐润充满自豪地写道:“而君独寄七里湖丝十二包,往陈于会。

既而较论久之,竟推君丝为会中第一,中外人无异词。

”他还花了些笔墨记载了如下的状况:“英国主亲临观之,喜甚。

奖君金银牌各一,手谕画幅一帧。

”至此,徐氏家族借助世博会谱写了它在商业界的成功传奇。

2、第一次参展世博会的展品中国参加1851年第一届世博会的史料较为少见,伦敦威廉〃克罗兄弟出版社1852年出版的《万国工业博览会1851年,评委会关于30类展品的评审报告》中有不少记载。

此书为主办方所编,于伦敦世博会的次年出版,是一部记载1851年世博会的重要文献。

下面是一些摘抄评论。

(1)丝绸:在中国展区,上海荣记的丝绸样品充分显示了来自桑蚕原产国的丝绸的优异品质,因此评委会授予其奖章。

中国与世博会-浮光掠影150年作者:暂无来源:《投资与理财》 2010年第8期1851年,为了显示国家的实力,大英帝国决定在伦敦举办第一届真正意义上的世博会。

与此同时,在地球的另一面,清王朝在康乾盛世的余晖中正迅速走向没落。

徐瑞珩,字德琼,号荣村,广东香山人,当时在英商“宝顺洋行”担任买办。

听到英国要开世博会的消息后,徐荣村将自己经营多年的“荣记湖丝”装成12捆,紧急托运到英国参会。

徐荣村当时没有想到,自己的这一举动,竟成全了中国第一次与世博会的亲密接触。

而且他更想不到的是,150年后,上海也成为这场世界盛会的主场。

荣记湖丝以质优闻名,而徐荣村选送参加世博会的更是上品中的上品。

无奈当时受货运条件所限,加上包装简陋,12包“荣记湖丝”乍到伦敦并没有受到大的关注。

但时间不久,“荣记湖丝”凭借其上乘的质量最终还是胜出,在首届世界博览会获得各项金银大奖,英国维多利亚女王亲自颁奖,并赠送“小飞人”画幅以示赞誉。

这段传奇在之后的很长时间内都不为人知,直到2002年上海申办世博会时才被重新翻出。

徐荣村的第四代后人徐希曾已年届七十,他从上海交通大学退休后,拿起笔创作了长篇童话小说《湖丝仔新传》,将其先祖徐荣村参加首届世博会时获奖的展品湖丝,化身为卡通人物“湖丝仔”,塑造出一个前所未有的“世博人物”。

2008年的一个展览会上,一本1904年美国圣路易斯世界博览会的图册引起关注。

翻开图册,再次唤醒了尘封百年的清政府首次派官员参加世界博览会的记录。

1902年,溥伦受命赴美国参加世界博览会。

在世博会期间,中国队带来的红茶、绿茶在博览会上被推崇为第一,所有茶叶被抢购一空。

此次赴美参展,清政府高度重视,特拨巨款建造了具有鲜明中国特点的中国馆。

世博会组委会要求在中国馆里面布置一套清王朝的皇室内宅。

这个设想说容易很容易,说难又非常困难。

单从建筑技术看,不过是小菜一碟,但是清王朝的深宫内廷从来是不能向外人更别说外国人展示的,哪一处敢拿出去?溥伦苦思冥想,在中国馆里完全照样复制了一套自家的客厅和卧室。

“跨越百年,,一世博会中国馆的历史变迁自1851年首次在英国伦敦举办以来,世界博览会已走过了 150 多年。

在世博走进中国的这一历史时刻,腾讯旅游将为您梳理中国人参加世博会的百年足迹,感受世博会与中国结下的不解之缘。

世博会的展示经历了从百科全书式的陈列体系到反映人类共同关心的主题呈现体系的演变。

中国早期参加世博会的有识之士发现了中西方展示方式的差距,从而引入了将展品进行现代化。

1876年清政府参加美国费城世博会,.5叫中国馆进门牌楼上有“大清国”的字样19世纪五六十代是中国接触世博会的早期阶段,展品由中国商人以个人名义选送,不成体系。

19世纪70年代至1905年是晚清海关代表中国参展时期。

在晚清国人对海外事务不甚了解的情况下,由海关的外国人承办并代表中国参加博览会实属无奈,弊端不少,但在某种程度上也带来了某些先进经验。

比如,为了参加1873年奥地利维也纳世博会,海关总税务司赫德向各口岸税务司提出了细致的征集要求,给征集样品进行编号分类,并注明详细的信息。

在中国展区,展品丰富,且都配有用途、价值和风俗文化的介绍,较好地展现了中国的悠久文化和习俗。

在1884—1885年美国新奥尔良国际工业和棉花百年纪念博览会上,税务司杜德维所筹划的中国展品的陈列具有立体式效果。

展品一部分是关于主题棉花类的,包括详细的目录、实物与模型;另一部分是配合和衬托主题展品的,如棉花出产地的其他产品,以及装饰会场的诸如书画、陶瓷等富有中国文化艺术特色的展品。

1904年美国圣路易斯世博会是中国首次以官方形式率商人正式参加的世博会。

当时清政府对该届世博会给予了相当的重视,斥巨资修建了具有民族特色的中国村和中国展馆。

华式房屋,园林亭榭,佐以上等华式器具陈设,显得辉煌壮观。

而中国展品大部分置于人文艺术馆,以获得一个较为完整的展示空间来呈现中国匠艺成就与人民生活。

但是,部分展品的粗俗低劣以及陈列的不恰当为不少人所指责。

这届世博会设有人文艺术馆、教育和社会经济馆、机械馆、园艺馆等12个主题展馆,为各国提供分段分类的展品陈列。

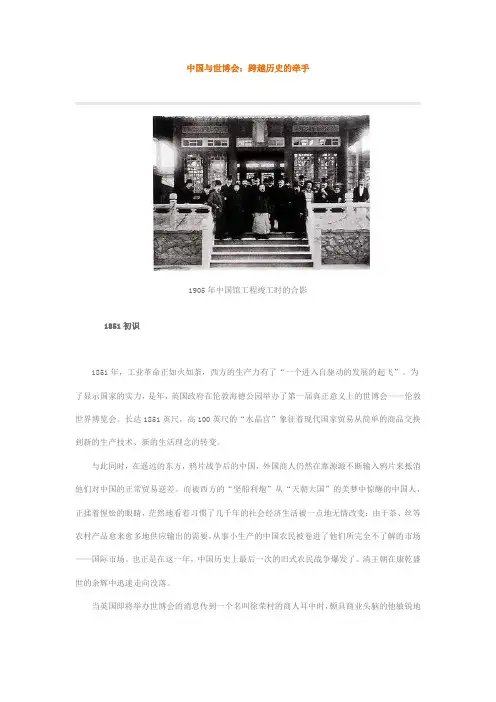

中国与世博会:跨越历史的牵手1905年中国馆工程竣工时的合影1851初识1851年,工业革命正如火如荼,西方的生产力有了“一个进入自驱动的发展的起飞”。

为了显示国家的实力,是年,英国政府在伦敦海德公园举办了第一届真正意义上的世博会——伦敦世界博览会。

长达1851英尺,高100英尺的“水晶宫”象征着现代国家贸易从简单的商品交换到新的生产技术、新的生活理念的转变。

与此同时,在遥远的东方,鸦片战争后的中国,外国商人仍然在靠源源不断输入鸦片来抵消他们对中国的正常贸易逆差。

而被西方的“坚船利炮”从“天朝大国”的美梦中惊醒的中国人,正揉着惺忪的眼睛,茫然地看着习惯了几千年的社会经济生活被一点地无情改变:由于茶、丝等农村产品愈来愈多地供应输出的需要,从事小生产的中国农民被卷进了他们所完全不了解的市场——国际市场。

也正是在这一年,中国历史上最后一次的旧式农民战争爆发了。

清王朝在康乾盛世的余辉中迅速走向没落。

当英国即将举办世博会的消息传到一个名叫徐荣村的商人耳中时,颇具商业头脑的他敏锐地捕捉到了这个消息背后所蕴藏的商机。

于是,他将自己所经营的“荣记湖丝”打上12包,紧急船运至英伦。

“荣记湖丝”素以质优闻名,而徐荣村选送参会的更是上品中的上品。

不过,由于包装过于粗陋,“荣记湖丝”乍到伦敦,颇受冷遇甚至蔑视。

但凭借其上乘的质量,“荣记湖丝”最终脱颖而出,在首届世界博览会上披金戴银,独得金银大奖。

英国维多利亚女王亲自颁奖,并赠送“小飞人”画幅以示赞誉。

土生土长的中国蚕丝走出国门并一举在第一届世博会上扬名,这在当时看来的确是件令人振奋的事。

但是,从今天来看,这个荣誉却蕴含着某种酸楚:由于殖民贸易和鸦片战争的掠夺,英国“上流社会”的达官贵人们普遍熟悉并喜爱中国的丝绸茶。

就此意义而言,“荣记湖丝”的获奖光环并不能掩盖当时中国积贫积弱的现状,中国在西方人眼中的落后形象也并未因此而得到改变。

到了1867年,清政府首次受邀参加巴黎世博会,但是“轻商”的观念使中国政府对此未加理会。

世博会是中国的机遇,也是世界的机遇一,世博会对世界产生的影响力及同中国的紧密联系(一)世博会是人类文明成果荟萃的伟大盛会,是见证人类文明发展的重要驿站。

1,一部世博会的历史,是人类从落后走向进步、从封闭走向开放、从冲突走向合作、从崇拜物质走向崇尚科学的历史。

2,“一切始于世博会”这句广为传诵的名言,道出了世博会对人类的巨大影响力。

蒸汽机、电灯、电话、电影、电视、汽车、飞机、航天器……这些重大发明正是通过世博会传遍了世界,深刻改变了人类的生活。

3,世博会在全球范围推动了广泛的国际交流,为世界各国开阔视野、展示自我提供了机会和舞台,有力地促进了各国走向国际化和现代化的进程,4,世博会超越了信仰、地域和种族的界限,冲破了动荡、冲突和战争的阴影,把各国人民汇聚在和平、进步、友爱、合作的世博大家庭里。

世博会开启着人类重新认识世界的窗口,引领人们从对物的崇拜转向对人的关怀、从征服自然转向尊重自然、从追求增长转向推崇可持续发展。

(二)中国同世博会的历史渊源很深,这也是2010年上海世博会可以完美举办的历史积淀。

1,早在一百年前就有中国人提出要在中国举办世博会,中国与世博会交往的历史,也是中国从封闭半封闭走向全方位对外开放、从积贫积弱走向繁荣富强的历史。

2,随着改革开放带来的促进作用,1982年起,中国共参加了12次世博会。

3,2001年,中国正式提出由上海市申办2010年世博会,表达了13亿中国人民对世博会的热切期盼,4,2002年,国际展览局决定,将2010年世博会举办权授予中国上海,中华民族的百年世博梦想终于变成了现实。

二,上海世博会是塑造国家形象的舞台,也是世界紧密联系中国的途径。

(一)展示国家形象的更新1,上海世博会主题:和谐城市——世博会的主题是城市,让生活更美好;世博会主题精髓是和谐城市;世博会副主题有城市多元文化的融合、城市经济的繁荣、城市科技的创新、城市社区的重塑、城乡的互动。

2,构建和谐城市,是从根本上立足于人与自然、人与人、物质与精神的和谐,在形式上体现为多文化的和谐共存,城市经济的和谐发展,科技时代的和谐生活和,社区细胞的和谐运作以及城乡的和谐互动。

中国与世博会颇有渊源。

改革开放以后,中国全面参与世博会,并加入了国际展览局。

2002年 12月 3日这个难忘的历史时刻,中国上海赢得了2010年世博会的举办权。

世界选择了中国,选择了上海,这不仅是世界主流国家对中国改革开放成就的肯定,也是国际社会对中国未来充满期望的表现。

1.中国与早期世博会中国与早期世博会有着千丝万缕的联系。

早在 1851年伦敦首届世界博览会上就出现了中国的展品,如丝绸、茶叶、中药材等。

同世界各国竞相展示的琳琅满目的发明和先进的工业设备相比,中国只有一些原始的工农业材料、附加值不高的初级产品和古董工艺,几乎没有近代工业的产品参展,显示出了与当时西方国家的巨大差距。

此后的半个世纪,中国清朝政府仍然一直未对世博会给予重视,中国的民间商人和外商以私人的身份参加了这一时期的世博会,并获得了一些奖项。

1904年,美国圣路易斯举办世博会,清政府派出官方代表团,在圣路易斯修建了中国馆和中国村,并正式颁布了《出赛会通行简章》20条,对华商出国参加世博会作出了统一规定,鼓励各省商家“精择物品”,踊跃参赛。

国外媒体将此称为是“中国政府正式登上世博会舞台的开端”。

在海外舆论的推动下,1905年清朝派出五大臣出洋考察宪政,期间游历欧美十余国,并参观了当时正在意大利举办的米兰世博会。

他们深为西方的强盛所震动,回国后即上奏建议学习。

这期间张謇等中国先进知识分子也都以自己对世博会的亲身感受撰文公开发表,呼吁中国大力振兴实业,追赶世界步伐。

1915年,刚成立不久的民国政府派出一个40多人的表团,参加在美国旧金山举办的巴拿马太平洋博览会。

中国在这届世博会上,荣获1211个奖项,名列各参展国之首。

其中贵州茅台酒、张裕公司的“可雅白兰地”、常州梳“荣记湖丝”在 1851年世博会上等因获金奖而扬名于外。

因“可雅白兰地”获得此届世博会金奖,故后来“可雅白兰地”便改名为“金奖白兰地”。

此后,中国与世博会的关系出现了一段较长时间的空白。

中国与世博的百年故事2002年12月3日,我国首次成功获得世博会主办权。

但事实上,中国与世博的结缘可以一直追溯到1851年首届伦敦世博会。

举办世博会,是中国人的百年梦想,今天,这个梦想即将成为现实,中国上海世博会已经拉开帷幕。

世界博览会又称国际博览会及世界博览会,简称世博会。

世博,是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办的有较大影响和悠久历史的国际性博览活动。

参展者向世界各国展示当代的文化、科技和产业上正面影响各种生活范畴的成果。

在古代的时候,人们都是农耕社会,他们交易东西往往是在庆祝丰收或者宗教仪式里进行着,后来时间久了也就形成了固定而且定期的位置与时间了,这样无形的就形成了以交换为目的的展示会,这也就是世博会最早的雏形。

以前我们一直以为中国最早参与世博会的,是清末的改良主义政论家王韬,他在1867年参观了在巴黎举办的世界博览会。

但后来经过证实,在1851年首届世博会上,中国商人徐荣村提供的“荣记湖丝”不仅参展还获得了金奖,当时的奖牌和证书由其后代保存至今。

这一史实的发现,在当年上海申博时引起过不小的轰动,因为它把中国参与世博会的时间起点整整向前推进了16年。

参与世博会,中国人一直是一个忠实的践行者。

从一个半世纪前的伦敦世博会,到解放前的旧金山世博会,几乎每届主要的世博会上都能发现中国的身影。

不论是早期的商贾巨孹自发参与,还是后来外国人把持的海关奉命召集,以及大清政府的官方派员、民国政府的热情组团等等,都使中国和世博会历史渊源绵延不绝。

自1851年首次在英国伦敦举办以来,世界博览会已走过了150多年,世博会上各个国家的展馆也成为记录一个国家发展和进步的“书签”。

2010年上海世博会中国馆“东方之冠”的设计方案一经推出,收到了各方关注和好评。

自1852年世博会以来,历届的世博会中国馆又是和模样?实际上,在新中国近27年来参加的10多次世博会上,中国馆多次换装,也曾“惊艳”世博。

从百余年前的世界博览会上展出的传统瓷器和丝绸,到今天在上海世博会上中国馆展出的信息时代和清洁能源主题,回顾中国在世博会上展品的变化,就是品味中国一百多年来巨变的过程。

《新中国》百年前预言上海世博会中国人与世博会的历史渊源《新中国》白年前预言上海世博会一一中国人与世博会的历史渊源“故欲富华民,必兴商务,欲兴商务,必开会场。

欲筹赛会之区,必自上海始。

” 一口多年前,中国近代的早期资产阶级改良派思想家、爱国民族工商业家郑观应在其心血巨著《盛世危言》中写下了这段文字。

当时的他致力于“富强救国”,并对国家政治、经济、军事、外交、文化诸方面的维新改革提出了切实可行的方案,积极参加世博,在他看来乃是推动经济强国的大势所趋。

历史上,中国与世博会一直都有很深的历史渊源。

就像白年奥运梦一样,这里还有一个绕不开的人物一一徐荣村。

徐荣村是最早到上海闯荡的人物之一,他排行老四,当时在宝顺洋行做买办。

除了为外国人做生意外,还有自己的一点生意一一丝绸。

徐荣村不是一个普通的商人,他有自己的理念,即货上品,价格上品。

价格跟着货物的质量走。

他率先进行分类包装,再卖给不同的人。

1851年伦敦世博会,英国非常希望中国参加。

徐荣村所在的宝顺洋行老板为此专门成立了一个委员会,但清政府却置之不理。

英国表示,清政府不参加,中国商家参加也可以代表中国,于是宝顺洋行老板乂请了许多人来说服中国商家参加,但儿乎无人响应,只劝得了徐荣村打包了 12捆“荣记湖丝”,运到伦敦世博会参加展览,因此成为笫一个参加世博会展览的中国人。

在最后的工艺评奖中,"荣记湖丝”力挫其他国家同类产品,一举夺得金银大奖。

英国女王维多利亚亲自颁奖,并允许"荣记湖丝”进入英国市场。

这是中国产品首次在世界博览会上夺得金奖。

但这次世博会之行只是徐荣村的个人行为,并不是政府派遣的。

直到1876年,清政府才以官方名义正式参加世博会。

那一年,清政府派浙江海关文书李圭参加了美国费城世博会。

李圭回来以后,写了一本《环游地球新录》,让中国人第一次比较全面地领略了世博会的庞大规模和丰富内涵,看到了西方国家的先进,并反观到自身的落后。

李鸿章还亲自写了序,对世博会这种对外交流的形式很赞赏。

开放的中国与世界博览会世界博览会(Universal Expo),Expo是Exposition的缩写;也称World Fair 或World's Fair,以及World Exhibition。

世界博览会不是什么商品交易会,更不是什么游园会。

世界博览会已有一百多年的历史,历次世博会都荟萃了科学技术与产业技术,体现了人类丰富的想象力和无限的创造力,被誉为“经济、科技与文化界的奥林匹克盛会”。

1851年英国举办第一次世界博览会时,当时的英国女王维多利亚写下了这样一段话:“荣光,荣光,无尽的荣光。

瞧,辛勤的历程呈现在大厅。

瞧,模型和图案展现在宽阔的走廊。

它炫耀着英国的富足和繁荣。

”2010年,中国将迎来最新一届的世界博览会,也将迎来无尽的荣光。

一、世界博览会的由来与历史在古代农耕社会,人们往往在庆贺丰收、宗教仪式或其他喜庆的节日里进行贸易。

这种贸易形式逐渐发展成为定期的、有固定场所的、以物品交换为目的的大型贸易集会。

这种集会再进一步发展,就不仅仅是贸易,而且有了展览的功能。

如果要追溯世博会的历史,最早可以追溯到公元5世纪,那时的波斯举办了第一个全国性的大型展览会。

现代的世博会则是现代科技进步的产物。

工业革命之后,随着新技术和新产品的不断出现,人们逐渐想到,可以举办一种与集市相似,但只展不卖,以宣传、展出新产品和成果为目的的展览会。

1791年捷克在首都布拉格首次举办了这样的展览会。

后来法国、英国、荷兰这些国家都举办过全国性的展览会。

随着社会生产力的发展,展览会的规模也逐步扩大,参展的地域范围,由国内延伸到国外,直至发展成为由许多国家参与的世界性博览会。

第一届世博会1851年,在英国维多利亚女王丈夫阿尔伯特亲王的主持下,伦敦举办了首次世界博览会。

1851年的世博会被命名为“万国工业博览会”。

在这次博览会上,工业文明的成就吸引了全世界的目光。

博览会上展出了轨道蒸汽牵引机、高速汽轮船、起重机、收割机、厨具用品、各类钢铁制品以及连发式手枪。

中国与世博渊源给我们带来的启示世博会历史源远流长,它是一个富有特色的讲坛,它鼓励人类发挥创造性和主动参与性,它更鼓励人类把科学性和情感结合起来,将种种有助于人类发展的新概念、新观点、新技术奉献在世人面前。

1851年万国工业博览会成为了全世界第一场世界博览会,在英国首都伦敦的海德公园举行,主要内容是世界文化与工业科技,借此博览会英国在当时展现了工业革命后,英国技冠群雄、傲视全球的辉煌成果。

中国与早期世博会有着千丝万缕的联系。

早在1851年伦敦首届世界博览会上就出现了中国的展品,如丝绸、茶叶、中药材等,并获得了一些奖项。

世博会是一种机遇。

举办世博会,不仅给参展我们国家带来发展的机遇,扩大国际交流和合作,促进经济的发展,而且给我们国家创造巨大的经济效益和社会效益,宣传和扩大了我们国家的知名度和声誉,促进了社会繁荣和进步。

世博会能展示一个国家的经济、科技、文化等综合国力,其举办城市也能因此为世人瞩目。

例如:德国汉诺威2000年世博会在153天的展期里就吸引了全世界1800万人去参观。

如果中国申办2010年世博会获得成功,上海也将期待获得可观的经济效益。

国际展览局秘书长洛塞泰斯曾指出:"首先,上海可以加快很多进程,加快市政建设;其二,上海会吸引很多的旅游者;第三,很多在上海的企业也会加入申办工作的运作之中,创造更多的公众利益。

"世博会还能使上海的知名度提升,并且通过同世界的更多接触,能使上海人民的精神面貌、素质得到提高。

举办世博会能在特定时期、特定地区集中各种生产要素,实现经济资源的优化配置,能加速推动一个地区的长远发展,这是迄今为止大多数世博会的举办动机。

“世博经济”现象由三个部分组成:一是直接为举办世博会而产生的经济活动。

二是围绕开发世博会资源进行的经济活动。

三是主办城市借世博会契机,改善区域经济发展环境,促进经济建设的各种相关活动。

世博会是一个全球性的盛会,无论是从空间、还是从内容等角度来讲,涉及的范围都非常广泛。