理解文中重要词语含义和重要句子含意(学生版)

- 格式:pdf

- 大小:358.20 KB

- 文档页数:10

理解文中重要词语句子的含义如何理解文中重要词语和重要句子的含义呢?一、理解文中重要词语含义的基本方法:1.结合具体的语言环境,理解词语的隐含意义。

作为文章的语言材料,每一个词语都与作者所表达的思想,论证的道理,说明的事物密不可分。

所以阅读文章时,必须透过词语的表面意义,结合文章的感情脉络、语法逻辑以及具体的语言环境,深刻体味、理解作者的用意。

2.理解词语的临时意义,辨别不同义项。

每个词语都有其基本意义,但有时却可被赋予临时意义。

阅读文章时,要注意从整体的角度出发,将词语放在特定的语言环境中去分析,要在明确词语所在语句的句意、所在段落的含义、所在语段前后关系的基础上理解词语。

还要注意词语本身具有的含义,要能准确理解词语的比喻义(从分析喻体与本体的相似性入手,寻找本体是正确解题的关键)、引申义、双关义(谐音双关还是语意双关)、象征义(象征的对象是什么)、反语义、色彩义(褒贬互换)。

二、理解文中重要句子含义的基本方法:1.从分析句子中的重要词语入手。

2.从分析句子的结构入手。

有许多句子,只要分析其结构,如果是单句,先找准主、谓、宾;如果是复句,先找准其第一层,就可以把握句子的基本意思。

3.从分析句子在文中的位置入手。

句子在文中的位置,对理解句子的含义至关重要。

分析句子在文中的位置,具体地说就是:如果要求理解的句子是总领句,就要结合其所领的范围作答;如果是总结句,就要结合其总结的范围作分析;如果是重要的过渡句,就要联系其承上启下的文字作分析。

4.从分析句子的表达意图入手。

这种方法主要适用于理解那些表达有特色的句子。

【考题透析一】乐书作者写书总是把他自己最有价值的一面放进书里。

经常读书,接触的都是别人的精华。

读书本身就是一件聪明的事,也是一件快乐的事。

陶渊明说:“每有会意,便欣然忘食。

”金圣叹读到《西厢记》中“不瞅人待怎生”一句,感动得三日卧床不食不语。

这都是读书的至高境界。

不只是书本身的力量,也需要读者的会心。

如何理解文中重点语句的含义和作用【方法指导】句子的含义一般是指能够提示和概括文章中心或段意的内涵丰富的、耐人寻味的、对全文内容结构有重要作用的、或在写景状物、刻画人物和抒情议论方面起到画龙点睛作用的句子。

体味和推敲这些句子的含义要在具体的语言环境中分析句子的意义和作用。

要能够分析句子的深层含义,体味句子的意外之意,理解句子的表达作用。

1、具体方法:1)、抓句子的主干。

注意修饰限制成分,因为它们在一定程度上显示着句子的内涵。

2)、抓关键词语。

如强有力的动词,富有感情色彩的形容词,以及一些特殊的副词等。

3)、找出修辞方法,分析其表达的思想感情。

4)、根据语境揣摩句子的含义。

有些语句只有从整体上把握住文章的中心,联系上下文,才能体会出其弦外之音。

5)、结合文章的社会背景来理解。

6)、从表达方式入手来分析句意。

记叙文中的议论抒情句子往往起到画龙点睛揭示主题的作用。

7)、注意句子在文章中的位置。

开头,总领下文;结尾;呼应或照应上文、开头、总结全文;中间,承上启下的过渡作用。

2、如何赏析句子:1)、从修辞手法上赏析(比喻、拟人、排比、夸张等)2)、从句子在文中的作用分析(点名中心、深化主题、前后照应、承上启下、画龙点睛等)3)、从语言风格上赏析(亲切自然口语化、幽默风趣、辛辣讽刺、热情奔放、准确生动等)4)、从遣词用语的准确传神巧妙方面来分析(动词和形容词)5)、从描写的角度分析(听、视、嗅、味、触觉,色彩搭配,动静结合)6)、从表现手法上来分析(对比衬托、欲扬先抑、正面描写和侧面描写相结合、借物抒情、托物言志、即小见大等)3、关键句子主要包括五个方面:①点明题旨的句子;②描写、议论、抒情的句子;③总结全文的句子;④引用的句子;⑤起承转合的句子。

【例题解析】一、③妻回来了,一听说父亲特意送梨进城,也埋怨起来:“爸,你以后别这样,知道吗,城里的大街小巷到处都有卖梨的,才几毛钱一斤!”父亲被妻的话呛得没一声言语,一副局促不安的样子,仿佛自己走错了家门。

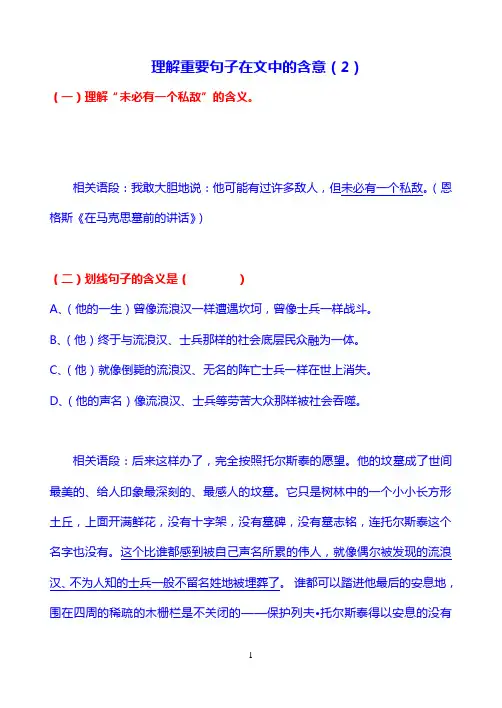

理解重要句子在文中的含意(2)(一)理解“未必有一个私敌”的含义。

相关语段:我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

(恩格斯《在马克思墓前的讲话》)(二)划线句子的含义是()A、(他的一生)曾像流浪汉一样遭遇坎坷,曾像士兵一样战斗。

B、(他)终于与流浪汉、士兵那样的社会底层民众融为一体。

C、(他)就像倒毙的流浪汉、无名的阵亡士兵一样在世上消失。

D、(他的声名)像流浪汉、士兵等劳苦大众那样被社会吞噬。

相关语段:后来这样办了,完全按照托尔斯泰的愿望。

他的坟墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。

它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。

这个比谁都感到被自己声名所累的伟人,就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵一般不留名姓地被埋葬了。

谁都可以踏进他最后的安息地,围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的——保护列夫•托尔斯泰得以安息的没有任何别的东西,惟有人们的敬意,而通常,人们总是怀着好奇,去破坏伟人墓地的宁静。

(三)请理解划线句子的含义:相关语段:村落在今天似乎已经成为一个符号。

人们把村落、村庄、乡村等而视之,笼统解释为农民们聚居的地方。

但若仔细辩认,村落、村庄、乡村似乎应该有些什么差别,比如说乡村必然是在偏僻的乡下,而村庄就有可能独立出现在繁闹城市。

许多大都市里至今还有村庄的存在,但那村庄里的主人却已不是农民了。

然而,这些好像都不重要,人们都不会去刨根问底,重要的是农民聚居的地方和那个地方的人。

……(四)请根据文意回答下面问题(4分)。

(1)“香格里拉发现了洛克”的含意是什么?(2)香格里拉“发现自己”的含意是什么?相关语段:洛克无疑是可敬的。

但是香格里拉是一个客观自然的存在,洛克到来之前,纳西就有了自己的学者和文化人。

换一个角度讲,正是香格里拉的一方水土,改变了一个西方学者的命运,塑造了一个全新的洛克,为什么不能说香格里拉发现了洛克呢?我看就像他评价他的纳西兄弟一样,称他为“大自然之子”更平等一些,更合适一些。

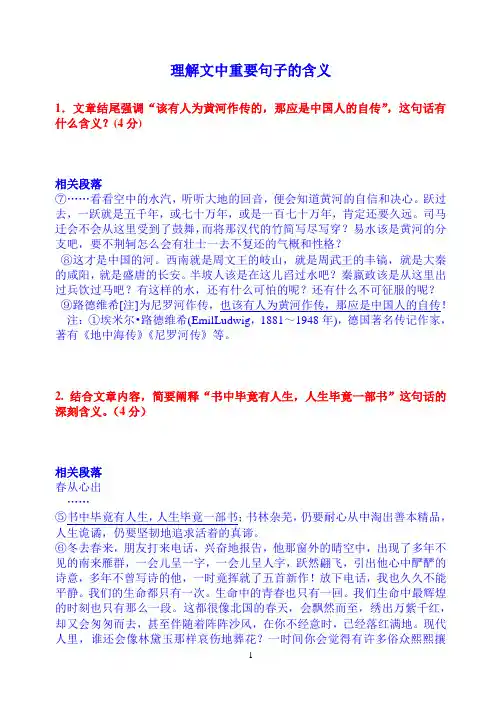

理解文中重要句子的含义1.文章结尾强调“该有人为黄河作传的,那应是中国人的自传”,这句话有什么含义?(4分)相关段落⑦……看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。

跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。

司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格?⑧这才是中国的河。

西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的咸阳,就是盛唐的长安。

半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧?有这样的水,还有什么可怕的呢?还有什么不可征服的呢?⑨路德维希[注]为尼罗河作传,也该有人为黄河作传,那应是中国人的自传!注:①埃米尔•路德维希(EmilLudwig,1881~1948年),德国著名传记作家,著有《地中海传》《尼罗河传》等。

2. 结合文章内容,简要阐释“书中毕竟有人生,人生毕竟一部书”这句话的深刻含义。

(4分)相关段落春从心出……⑤书中毕竟有人生,人生毕竟一部书;书林杂芜,仍要耐心从中淘出善本精品,人生诡谲,仍要坚韧地追求活着的真谛。

⑥冬去春来,朋友打来电话,兴奋地报告,他那窗外的晴空中,出现了多年不见的南来雁群,一会儿呈一字,一会儿呈人字,跃然翩飞,引出他心中酽酽的诗意,多年不曾写诗的他,一时竟挥就了五首新作!放下电话,我也久久不能平静。

我们的生命都只有一次。

生命中的青春也只有一回。

我们生命中最辉煌的时刻也只有那么一段。

这都很像北国的春天,会飘然而至,绣出万紫千红,却又会匆匆而去,甚至伴随着阵阵沙风,在你不经意时,已经落红满地。

现代人里,谁还会像林黛玉那样哀伤地葬花?一时间你会觉得有许多俗众熙熙攘攘,无情地在你跟前践着落花去追名逐利,于是你惆怅,你喟叹……但是,我鼓励自己,也劝告别人,像我那朋友一样,诗意地看待生命,看待青春,看待成败得失,看待生关死劫;需知,有一种春天是永存的,那便是从心灵滋生出来的,大雁跋涉般的豪情……3.如何理解第二部分中划线句子“树成了村庄古老神圣的旗帜,你便是村庄悠久的化石”的含义?(4分)相关段落①村头老榆树的根深深懂得,自己千丝万缕的血肉之躯正养育着一个古老的村庄。

小学语文阅读之理解句子含义与句子作用一、同步知识梳理小学阅读理解句子具体评价标准:能正确理解句子意思:①能联系文章和自己的生活经验,合理推想、正确理解含义深刻的句子的意思。

②能就含义深刻的句子表达自己独特的感受。

③联系上下文和自己的积累,推想课文中有关词句的意思,并体会其表达的效果。

④正确理解比喻句、拟人句、夸张、反问句、排比句、设问句的意思,体会其表达效果。

⑤通过句式变换,领悟句子在文段中的作用。

二、同步典型例题分析题型1:读读下面的句子,体会这样写的好处。

再从课文中找出类似的句子,并抄下来。

(修辞手法入手)啊,老桥,你如一位德高望重的老人,在这涧水上站了几百年了吧?分析:把“老桥”比喻“一位德高望重的老人”,(修辞手法)不但写出了桥的古老,而且突出了它默默无闻为大众服务的品质,(好处)充分表达了作者对桥的赞美和钦佩。

(读者的感受)题型2:读读下面的句子,结合上下文和生活实际说说这些句子的含义。

(1)不只是树,人也是一样,在不确定中生活的人,能比较经得起生活的考验,会锻炼出一颗独立自主的心。

(这里的“不确定”是什么意思?联系生活实际,你能想打哪些“不确定”?)分析:①“不确定”是指生活中不可预料的一些坎坷、曲折、磨难。

只有经得起生活中风风雨雨的考验,才能成为坚强的人、有作为的人。

②在生活中也会遇到不可预料的情况,如考试下降,家人下岗了,生病了,朋友之间闹矛盾等等……题型3:课文中有一些含义深刻的句子,比如,“你想,四周黑洞洞的,还不容易碰壁吗?”画出这样的句子,联系上下文或时代背景,交流对这些句子的理解。

分析:因为当时社会非常黑暗,革命者根本没有言论自由,而鲁迅为了唤起民众觉悟,揭露国民党反动派的丑恶嘴脸,写出了一篇篇犹如匕首的杂文,引起反动派极度恐慌。

他们千方百计地查禁鲁迅的作品,不允许发表,而且对他本人进行了残酷的迫害。

句中“四周黑洞洞的”,比喻当时的社会一片黑暗,看不到一点儿光明,人民连一点儿民主和自由都没有。

理解语段中重要词语和句子的含义(一)语段中重要词语的理解1、考点精析:理解词语在文中的含义是阅读的基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语的含义,是高水平阅读的一项重要标志,也是中考现代文阅读考查的一项重要内容。

这里的“文中”二字,一是指理解词语要有全局观念,从整体上把握全文;二是指要根据具体语境来把握词义。

所谓“重要词语”,是就词语在文中的作用而言的。

所谓“词语的含义”,不是指一般的词典义,而是这个词语在一定的语言环境中的临时的、具体的、附加的、动态的、不同于词典义又与词典义有着某种内在联系的新的含义。

本考点的考查内容主要有:(1)把握词语的语境义;(2)理解词语在文中的表达作用;(3)把握代词和具有临时指代作用的词语的含义;(4)理解蕴涵在词语中的作者的特殊感情等等。

2、解题思路与技巧:1、结合语境,认真推敲现代文测试非常强调理解动态语言环境中的词语含义。

这种理解不是孤立静止的理解,而是对语言做活的理解分析。

我们知道,同样的词在不同的语言环境中,意义往往是不同的。

因此,只有结合语境,认真推敲,才能揣摩出词语的确切意义。

2、遇到代词,从上查找代词的出现,往往是在所指代的事物、人物之后,因此代词指代内容的落实在本句中是找不到答案的。

代词的指代对象一般在上句或上文,因此我们解题时,必须从上句开始寻找,而且应当由近及远地去找。

3、由近及远,查找释句有些词语比较抽象,较难理解,所以作者往往在提出之后,对他们进行解释,而这些解释往往就是我们所要寻找的答案。

这些阐释性的句子往往在抽象词语之后,因此我们在解题时必须从下句中去找答案,由近及远地去找。

(二)、理解语段中句子的含义A、考点精析:所谓重要的句子,是就其在文章中的地位和作用相比较而言的。

它们之所以重要,或者是不同层次的中心句,或者是结构上的领起句、总结句和重要的过渡句,或者是表达上有特色的句子。

理解文中重要句子的含义,包括三层意思:首先是理解句子的表层意义,也即字面意义。

(一)语段中重要词语地理解、考点精析:理解词语在文中地含义是阅读地基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语地含义,是高水平阅读地一项重要标志,也是中考现代文阅读考查地一项重要内容.个人收集整理勿做商业用途这里地“文中”二字,一是指理解词语要有全局观念,从整体上把握全文;二是指要根据具体语境来把握词义.所谓“重要词语”,是就词语在文中地作用而言地.所谓“词语地含义”,不是指一般地词典义,而是这个词语在一定地语言环境中地临时地、具体地、附加地、动态地、不同于词典义又与词典义有着某种内在联系地新地含义.个人收集整理勿做商业用途本考点地考查内容主要有:()把握词语地语境义;()理解词语在文中地表达作用;()把握代词和具有临时指代作用地词语地含义;()理解蕴涵在词语中地作者地特殊感情等等.、解题思路与技巧:、结合语境,认真推敲现代文测试非常强调理解动态语言环境中地词语含义.这种理解不是孤立静止地理解,而是对语言做活地理解分析.我们知道,同样地词在不同地语言环境中,意义往往是不同地.因此,只有结合语境,认真推敲,才能揣摩出词语地确切意义.个人收集整理勿做商业用途、遇到代词,从上查找代词地出现,往往是在所指代地事物、人物之后,因此代词指代内容地落实在本句中是找不到答案地.代词地指代对象一般在上句或上文,因此我们解题时,必须从上句开始寻找,而且应当由近及远地去找.个人收集整理勿做商业用途、由近及远,查找释句有些词语比较抽象,较难理解,所以作者往往在提出之后,对他们进行解释,而这些解释往往就是我们所要寻找地答案.这些阐释性地句子往往在抽象词语之后,因此我们在解题时必须从下句中去找答案,由近及远地去找.个人收集整理勿做商业用途(二)、理解语段中句子地含义、考点精析:所谓重要地句子,是就其在文章中地地位和作用相比较而言地.它们之所以重要,或者是不同层次地中心句,或者是结构上地领起句、总结句和重要地过渡句,或者是表达上有特色地句子.个人收集整理勿做商业用途理解文中重要句子地含义,包括三层意思:首先是理解句子地表层意义,也即字面意义.一般说来,句子地字面意义理解起来并不困难.其次是理解句子地含义,即在一定地语境中句子地临时意义,这是中考考查地重要内容.第三,是理解句子地句外意义,也即“言外之意”,这也是中考常考地内容.、解题思路与技巧:如何理解句子地含义:、问语句、语段地作用时要从两方面考虑:一从结构上,常起过渡、总领或总结作用;二从内容上,常有开篇点题,设伏笔、作铺垫、深化中心、画龙点眼、点明主旨等作用.、问语句含义地要从文章主旨中心去分析,表述要准确、通顺.()结合修辞分析.对含有修辞格语句地理解应从修辞本身地特点出发,如比喻地形象性,反语地讽刺性等.含有比喻修辞地句子往往是试题考查地重点.个人收集整理勿做商业用途()准确把握语句地感情因素,是理解文学作品中有关语句地关键.文学作品往往以情动人,有很多言外之意、弦外之音.这些必须借助于感情地线索去深刻领会.()根据文章本身所提供地信息对文章做出分析.这是理解文章语句最基本、最常用地方法.在这里首先要准确判断句子在文中或语段中地位置,理清是否为起始句、收束句、过渡句,中心句、关键句等.其次要根据上下文地内容联系来确定语句地基本内容或含义.同时还应抓住作者地基本行文思路,把握文章脉络,从整体联系中去理解文章语句地含义.个人收集整理勿做商业用途()联系文章写作背景及写作意图把握文章主旨.对有些语句地理解不能只看文章语句地表面含义,还必须结合上下文,联系作者写作地时代背景,了解作者写作文章地基本意图,这样才能更好地去把握文章地主旨.个人收集整理勿做商业用途()从文章整体内容出发,对各种分析去进行综合把握,并进一步审察所做地各项分析地正确性,则是必不可少地一个环节.个人收集整理勿做商业用途形象地体验文学作品地形象是广义地,既包括具体人物,也包括典型环境下地人物群体或事物、景物,甚至于是一种意象,一种精神地象征.个人收集整理勿做商业用途(一)把握人物形象.可以从如下方面入手:. 从文学作品地时代背景和创作动机入手,这些必然会在人物形象上有所反映和折射.. 从描写人物地方法入手.描写人物可以从正面入手亦可以侧面烘托,正面描写包括肖像、行动、语言、心理.其次,可从这些描写揣摩人物地身份、性格特点.描写人物地方法有外貌描写、心理描写、语言描写、行动描写;既有概括介绍,也有具体描绘;既有正面描写,也有侧面烘托,我们要认识这些方法及其作用.个人收集整理勿做商业用途. 从人物活动地特殊环境入手.这些往往能衬托人物形象或反映人物地某些特征.环境描写,有社会环境描写,主要作用是揭示时代背景,这些描写能表现出人物性格地时代根源;还有自然环境描写,主要内容有地点、时间、季节、气候及景物,主要作用是表现人物地身份、地位、行动、心情,渲染气氛等.个人收集整理勿做商业用途. 从情节发展入手.情节都是人为设置地,设置情节地目地即是在动态地发展过程中集中矛盾焦点,表现人物性格.因此分析人物形象也不应忽视情节发展过程中人物地表现与变化.个人收集整理勿做商业用途(二)理解散文,尤其是抒情散文中地形象和事物、景物地象征意义.文学作品中地“形象”可以是人,也可指现实生活中地各种现象加以艺术概括所创造出来地生活图景.如朱自清笔下地“春天”,《爱莲说》地“莲花”等.理解事物、景物地象征意义对把握文章主旨大有裨益.如《兰草》(中考阅读材料)中地“兰花”,就象征具有顽强拼搏精神地抗灾英雄(人民群众),而文章主旨正是歌颂这些英雄地. 阅读时要注意把握形象地象征意义.个人收集整理勿做商业用途文学作品技巧地品析文学作品德表达技巧主要包括:一、表达方式:如记叙、说明、描写(包括环境<自然、社会>、人物<语言、行动、外貌、心理>两大类、六小类)、议论、抒情;个人收集整理勿做商业用途、记叙文中地描写可分两大类:一是人物描写,包括肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写、细节描写等,以此突出人物地性格特征或表现人物地思想情感;个人收集整理勿做商业用途一是环境描写,包括社会环境和自然环境地描写.描写有正面也有侧面描写,描写有地结合各种修辞手法作生动、形象地描写以突出强调描写地对象,有地则是运用白描,使文字朴实、简练、干脆.个人收集整理勿做商业用途.记叙文中地抒情有直接抒情,有间接抒情.直接抒情是在记叙地基础上直接抒发自己对事物地思想感情.间接抒情包括借景抒情,寄情于人、事、物,在叙述描写地字里行间自然渗透作者地感情.阅读时要注意接受感染和美地熏陶.个人收集整理勿做商业用途.记叙文中恰当地穿插议论往往点明主旨,起到画龙点睛地作用,或者深化主题,使文章地感情升华,尤其是文章末尾地议论.个人收集整理勿做商业用途段与段之间用上一两句议论,能起到承上启下地妙用.二、记叙顺序:倒叙、顺叙、插叙.三、表现手法:如想像、联想、象征、渲染、衬托、对比,先抑后扬、托物言志、借景抒情、融情于景等;四、选材剪裁:如材料是否典型、真实、新颖,详略是否得当等;五、行文地结构:如开头和结尾、烘托铺垫、前后呼应、伏笔照应、设置悬念、制造波澜、承上启下、起承转合等;个人收集整理勿做商业用途六、写作手法地赏析地现成话:,小中见大:本文从我们所熟知地……入题,抓住……地……特点,让我们从平常小事中领悟到深刻地生活道理.(或从平常小事中体现出了崇高地思想境界;或从平常小事中表现出美好地精神品质.)个人收集整理勿做商业用途,对比:本文巧用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……地变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现出…….个人收集整理勿做商业用途,象征:本文运用象征地写作手法,抓住了……与……相似地特点,通过对……准确地描写刻画,更好地达到了表现……地目地.个人收集整理勿做商业用途,巧合:本文巧妙地运用了巧合,……,既在读者地意料之外,却又在生活地情理之中,很好地表现了主题,令人读后不免颔首称许.个人收集整理勿做商业用途,抑扬:本文运用了抑扬之法,作者地本意是……,而先……,令读者更全面深刻地认识……,使所表现地对象更丰满,更鲜明. 个人收集整理勿做商业用途,衬托:本文运用了衬托之法,用……地……衬托……地……,使作者对自己地表现对象地表达意图更明确地呈现在读者面前,增强了文章地表现力.个人收集整理勿做商业用途,烘托:本文大量运用环境烘托,把表现对象地……心理,放在一个……地环境里,更好地表现了人物地内心世界,增强了文章地表现力. 个人收集整理勿做商业用途,托物言志:本文巧妙地运用了托物言志地写法,作者紧紧抓住……地……地特点,精心刻画,从而含蓄地表达了作者……地理想(或人生观或生活态度或精神品质).个人收集整理勿做商业用途,卒章显志:本文运用了卒章显志地写作手法,层层铺叙,直到最后才突然揭开谜底,……,令人有恍然大悟之感,然后又转入深深地思考. 个人收集整理勿做商业用途,悬念:本文巧妙地运用了悬念地写作手法,先把……抛给读者而又并不说明原因,层层设疑,紧紧地抓住读者地阅读兴趣,更好地达到了表达自己主题地目地个人收集整理勿做商业用途对联常识.要求同学们必须掌握对联地基本常识.对联地要求是字数相等,句式一致,词性相对,结构相应,平仄相对,内容相关.、字数相等.对联可长可短.不管长短,上下联地字数必须相等,上联(出句)是多少字,下联(对句)也应当是多少字.如果字数不相等,除特殊情况外,便不成为对联.、句式一致.句式指地是句子节奏形式.上下联相对地句子,节奏形式应当相同.比如:“学问藏今古;文明播东西”,上下联都是“二一二”式.稍长地对联,半联不只一句,上下联句子字数和节奏形式都必须一致.、词性相对.对仗要求,原则上是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,以此类推. 、结构相应.上下联对应地词或短语,最好是并列短语对并列短语,偏正短语对偏正短语,依次类推.例如:“祖国江山好;大地气象新”中,上联“祖国江山”是偏正结构作主语,下联即以“大地气象”偏正结构作主语来对.、平仄相对(要求不是太严,所以这里就不讲了).汉字有四个声调,普通话四声,是阴平(第一声)、阳平(第二声)、上声(第三声)、去声(第四声),前二者是平声,后二者是仄声.这是我们必须了解地今平仄.对联关于平仄地格律,最重要地是,上联末尾字必须是仄声,下联末尾字必须是平声.、内容相关.对联地上下联,内容要密切关联,形成一个有机整体,共同表达一个主题.而不能风马牛不相及,或者彼此孤立,各自为政;也不能一轻一重,相差悬殊,那样,内容地关联就不密切了.个人收集整理勿做商业用途。

理解文中重点词语、句子的含义理解文中重点词语、句子的含义凌霄轩主人第二讲:理解文中重点词语、句子的含义一、考点阐释理解文中重要句子的含意,作为现代文阅读的一个能力点,也是一个常考点。

更重要的是,筛选文中的信息,概括内容要点和中心意思,分析概括在文中的观点态度,鉴赏作品的形象、语言、表达技巧,评价文章的思想内容,甚至分析文章的结构,把握文章的思路,全都离不开对文中重要句子的把握。

词、句是相对于段、章而言的语言单位;在文章中,词语和句子都存在于文段、文章这一特定的语言环境中并与之构成了有机的语义联系。

因此,要理解和阐释词语和句子在文章中意思,除了要对这些词语和句子进行深入的分析和体悟外,还应当把它们放在具体的语言环境中,明确它们与上下文的语义联系,利用上下文的语境来帮助我们正确理解和阐释它们。

语境:有大语境和小语境大语境:写作时的政治、文化背景;特定的人生阅历、际遇等小语境:上下文、所在段落句群甚至全文的内容二、理解文中的重要词语1、什么是文中的重要词语顾名思义,是指那些对文意表达起重要作用的关键性语句。

重要词语的包括:、与写作对象或文章主旨密切相关的词语(概念)、指代词和具有指代作用的词语、在文中有含义差别的同义词或近义词、在文中被临时赋予的特殊含义和深层意义的词语、运用了某种修辞方法的关键词语、在结构上起到独特作用的词语、反映具体语言环境的词语2、理解重要词语的方法技巧理解重要词语的基本原则就是依据具体语境。

从操作的层面来说,有下列几点:、依据词语所在句子的内容,俗话说,词不离句,说的就是这个道理。

、依据前后句述说的内容,词语所在句子前后句述说的内容,是词语更大一点的语境,也是解释词语的依据。

、依据相关文字的思路,有的词语在文中的跨度大,仅仅依靠当句或前后句所述的内容还不能准确判断其意思,这就要靠对相关文字的思路作分析来解决。

、对词语的比喻含义的理解与确认要从分析喻体与本体的相似性入手,寻找比喻的本体是正确解题的关键。

第二节理解文中重要词句的含意对应学生用书p285一、理解文中重要词语的含义“词语”,是构成文章的基本建筑材料,理解词语在文章中的含义是阅读的基础。

“重要词语”是就这个词语在文中的作用而言的,是对文章的表情达意起到重要作用的,或体现作者观点的,或反映深层含义的,或在结构上起到独特作用的字词。

“文中”,就是指具体的或确定的语言环境,可以有两种含义:一是指对文章全局的“整体把握”;二是指具体的词语的上下文,即通常说的“语境”。

“文中重要词语的含义”,指一定的语言环境中一个词语具体的语境义。

“理解文中重要词语的含义”,并不是理解词典中诠释的意思,而是理解其在语境中的具体意思。

具体地说,就是理解指代性的词和短语在文中所指的具体内容;理解非指代性的词和短语在文中的特定的表达意义,包括词语的内涵义、概括义、引申义、隐含义、比喻义等临时意义和附加意义。

高考文学类文本阅读中考查的“重要词语”主要有:(1)体现作者思想观点的词语。

(2)体现作者感情色彩的词语。

(3)有比喻、借代、反语等意义的特殊词语。

(4)表现文章主题思想的关键词语。

(5)在结构上起过渡或照应连接作用的词语。

(6)具有指代意义的词语。

主要考查的角度为:(1)相同的词语在不同语境中的不同含义。

(2)一个词语在具体的语境中的临时意义、隐含意义或修辞义。

(3)词语或关联词语在确定的语境中的选择和使用。

(4)指示代词在确定的语境中的指代内容。

(5)需要概括含义要点的词语。

(6)文中反复强调的词语。

“理解文中重要词语的含义”解题要领:(1)联系具体语境理解词义。

要有整体观念,认真理解语境,把握上下文的意思,做到“词不离句,句不离段,段不离篇”。

(2)结合修辞手法理解词义。

在文学作品中,作者往往通过某种修辞手法赋予一些“重要词语”以特殊含义,如在理解本义的基础上弄清词语的比喻义、双关义、象征义、反语义、色彩义、语体义、仿词义等。

(3)结合文章分清层面,提取信息,立足全文,概括要点。

第八讲阅读专题(词句含义理解)【知识窗】理解和品味文中的重要语句,考查对象一般有两类:一是文中重要词语、句子;二是人物的语言。

重要语句是指在文中起着重要作用的关键性句子,主要有:1.结构较为复杂的句子;2.意思隐晦、内涵较为丰富的句子;3.使用了特殊表现手法的句子;4.能显示文章脉络层次或主旨的句子等,如总起句、过渡句、总结句。

这些句子大体上可以归结为结构句、含蓄句、修辞句、主旨句等。

【技法点拨】一、词语含义1、词义分类:基本义、语境义2、理解要求:准确完整,应从课内巩固和课外积累两个方面入手。

3、解题小窍门:(1)近义替代法(2)拆字组词法(3)关联主旨法二、句子含义1、理解句子包括的三层意思(1)表层意义,即字面意义。

(2)句内意义,即句子的语境意义(临时意义)。

(3)句外意义(言外之意),即言在此而意在彼而产生的意义。

2、解题思路(1)从句子中的重要词语入手注意:词语的指代性方法总结:①指代性词语②文本具体内容③表达情感作用(2)从句子所用修辞手法入手注意:词语的形象性(修辞性)方法总结:①修辞性词语②分析本体特征③表达情感作用(3)从分析句子的层次入手注意:词语的层次性。

方法总结:①关键性词语②分析内容关系特点③表达情感作用(4)从文章的重点段落入手,理解文章主旨句方法总结①对应关键段落②概括内容特点③表达情感作用【例题精析】拉面周洁茹①我很爱吃拉面,兰州拉面。

我开始写作其实就是写拉面,文章肯定改了一百遍,手写的方格纸,但是题目一直没有更改过,《一碗拉面》。

学校门口开了一家兰州拉面店,中三的“我”下了晚自习去吃,可能是第一次吃吧,真的太好吃了。

然后同学们都升入了高中,只有“我”去了一间专修学校。

专修学校很糟糕,“我”的每一天也很糟糕。

有一天“我”回旧校吃拉面,一切已经面目全非,我坐在角落,以前的同班同学也进了拉面店,他们说说笑笑,竟然不认得“我”了,“我”吃着拉面,流着眼泪,依然没有人注意到。

理解文中重要词语含义和重要句子含意(练习)(一)阅读下面的文字,完成后面的问题。

①迩来入山赏鸟时,逐渐地脱离森林的核心地带,转而喜爱沿溪跋涉了。

②可能是年近三十吧!我想自己已变得容易感受孤独。

而溪涧似乎存藏着一股山中最旺盛的生命力,能够给予我强烈的安全感。

因溪涧向下流出,最后势必汇入平野的河川,便莫名地依赖这种源起的亲密,进而支持自己到山里继续活动的欲望。

几经思虑,为求观察的方便,调适这种情绪,我抵临的所在直指山谷,位于八百公尺上下的溪涧。

那里是溪鸟永远的家乡。

我所逗留的溪涧世界,不是坐落于浓荫密林的瀑布地带,也非切穿两座高耸山峡下的急流,而是横陈两岸较平坦、开阔的森林,同时短距离即微有起伏的溪道。

这种溪道长则一两公里,短则一两百公尺时便形成一个独立的小天地,每一个山回溪转以后,就出现另一个类似的溪涧王国。

③为了观察溪鸟,连续两三个钟头枯坐..在岸石后,我已习以为常,溪鸟们多半没有这种镇静功夫。

在这个王国里,枯坐..等于毁灭。

食物不会自己送上门来的,每隔一段时候,溪鸟们都靠着不停地移动位置,巡行于自己认定的领域里寻找食物。

溪鸟的种类虽少,觅食的花招却百出,各有各的特色。

(节选自刘克襄《溪涧的旅次》) 1.第③段中,两个加点词“枯坐”的含义是否相同?请说明理由。

(二)阅读下面的文字,完成文后题目。

芥子之中的灯李敬泽在此之前,我不知道木垒。

那天乘飞机到了乌鲁木齐,问:菜籽沟在哪里?答:在木垒。

再问:木垒有多远?人家说,不远。

这个不远的地方开车跑了三百公里。

菜籽沟,新疆的一个山村,刘亮程在此为农,还办了一个木垒书院。

我看见“木垒书院”四个字刻在门口石头上。

端详这几个字,觉得“垒”字有意思,如果写成繁体字,上面是三个“田”,下面是“土”。

木垒,人们在荒芜的地上开出田来,然后在上面耕作,田上长“木”,生长草木和作物。

在木垒,刘亮程办了“木垒菜籽沟文学艺术奖”。

今年,贾平凹就获得了这个奖。

有朋友问,这个奖是什么样的奖?我说,应该是中国最高的文学艺术奖。

其实,菜籽沟的这个奖是中国最低的文学艺术奖,它低到了泥土里,低到了田地上,低到了村庄里。

这泥土,这田地,这村庄,是我们所有人的故乡。

钱穆曾把中国文明和古罗马文明相比较。

他说古罗马文明也很伟大,辉煌宏阔,好比一盏巨大的灯。

但是古罗马的灯只有一盏,照耀着广大的帝国。

而中国文明就不一样,不只有一盏灯,是四壁皆灯,满堂皆灯。

大地上星星点点,密布着文明灯火。

所以,中国文明气运绵长,有顽强的生命力。

蛮族入侵古罗马,铁蹄把那巨灯踏灭,古罗马文明就终结了。

而中国文明五千年,几经危难,向死而复生。

长安的灯灭了,洛阳、汴梁的灯灭了,其他地方的灯还亮着,星星之火可以燎原。

菜籽沟,是天山余脉的一条山沟,据说当年逃难的人躲到此地,种了漫山遍野的油菜,收获菜籽,由此得名。

佛经中,形容事物极微小,喻为“芥子”。

菜籽沟,也是芥子之微。

佛经中说:须弥高广,纳芥子中,无所增减。

须弥指大千世界,芥子可包容大千世界。

中国之灯,也在这芥子之中。

古中国,很多村庄是明亮的芥子,村庄不仅是生活场域、经济聚落,也是文化保存、传承和生长的地方。

可到了现代,村庄正在塌陷,文化的灯也在次第熄灭。

村庄正在变成无机的村庄,它是世界大棚里的植物、世界工厂的偏远部门,它装不下须弥,自身也不能发光。

村庄正在失去公共生活,失去记忆,也没有自己的想象。

想起钱穆的话,难免有黍离麦秀....之感。

....、铜驼荆棘刘亮程带我们在村里走,他说这里原来有庙,那里原来有祠,现在都没有了。

神祇从村庄远去了,或者说,庙变成了家家屋里的电视,诸神住在电视机里。

还可以欣慰的是有亮程这样的人。

他长住在菜籽沟,让乌鲁木齐的家空着。

他在菜籽沟种地、办书院,天天和老乡打交道。

他想把消失的庙重新盖起来,他还把画家、摄影家、诗人带到这里,他还办了“菜籽沟文学艺术奖”。

他的所为,可能使村庄重新成为有机村庄,一个活的、有文化生命的地方。

古时,村庄成为一盏灯,重要的是它和外界有效的文化交换。

读书人,从村里走出去,天远地远,回来时携带着一份增值的文化资本,这是文化循环。

现在,远处的巨灯召唤着游子,他们一去不复返,村庄成为出发之地,流失了文化。

现在,刘亮程挽起袖子,干起来,摸着石头过河......,这本身就是努力在点一盏灯。

他写过《一个人的村庄》,现在他在写“一个村庄的灯”,未必写在纸上,而是写在田地里、村庄里。

这里是菜籽沟,小如芥子。

中国不在别处,就在此处。

照此说来,这个奖是菜籽沟的,是中国的,是最低的,其实也是最高的。

(选自《文汇报》,有删改) 2.简析下列句子中加点词语的含义。

(1)想起钱穆的话,难免有黍离麦秀....、铜驼荆棘....之感。

(2)刘亮程挽起袖子,干起来,摸着石头过河......,这本身就是努力在点一盏灯。

(2)比喻边行动边探索。

刘亮程从事乡村文化工作无经验可借鉴,却勇于尝试、积极行动。

(三)阅读下面的文字,完成后面的问题。

女织王开岭①古人的生活图景,一语概之:女织男耕。

“夫是田中郎,妾是田中女。

当年嫁得君,为君乘机杼。

”田夫蚕妾、牛郎织女,乃最典型的人生单元,亦是最完美的衣食组合与温饱设计,堪称天意。

“一夫不耕或受之饥,一妇不织或受之寒。

”华夏先民的栖息史,五千年的村野炊烟,就这么飘飘袅袅,在“锄禾日当午”的挥汗和“唧唧复唧唧”的织声中,走到了二十世纪。

②突然,它像滴空了水的漏钟一样,停了。

这个朴素的生活方程、貌似永恒的家务公式,逻辑解散了,使命结束了。

城市,彻底步入男不耕女不织的“大脱产”时代;乡村,耕虽依旧,织却消匿。

这是技术飞跃和社会分工之果,无可非议。

③我想说说“女织”,从人生美学的角度。

对“女织”的蒸发,我略感惋惜。

我指的不是生产力和生产关系的她,我看重的是“织”的情感内容和性别审美。

当一位女性在为恋人、丈夫、孩子织一件毛衣、围巾或袜子时,她用手指和棒针,用密密麻麻的经纬和几个月聚精会神所完成的仅仅是一个物吗?当然不,这更像一场无声的抒情。

她用温婉和柔韧,用细腻和漫长,用遐想和劳累,实现了一桩女性独有的心愿。

每一针、每一环,都是一记笔画、一个字眼,她把所有心思都织了进去,融入这件最贴身的东西里去了。

这比花要美,比甜言蜜语动听,比珠宝首饰贵重。

为此,她的手可能会磨茧,但她不在乎,心里甜。

④我记得年少时,中国女人的怀里都有一团毛线,须臾不离,像抱着婴儿。

即便在我青春时,这个情景仍随处可见。

那会儿,机器造羊毛衫已铺天盖地,但她们仍不放弃这事业。

那是个不嫌“慢”的时代。

那是个用手工抒情的时代。

那个时代的女人,都会留下一枚标志:食指和中指的上部略显糙厚。

她们是美丽聪慧的女人,多情而勤奋的女人,懂得“织”的元素和成分,懂得“亲手”的含义,懂得用“繁琐”“辛苦”构造一件贴身之物意味着什么。

她们享受这个过程,感动别人,也感动自己。

一梭一缕一寸痴,丝丝编就阳春意。

如果说,上天派给男性的差事是果腹,那女人的角色则是暖身。

除了生育,“织”即成了古代女子最大的事业。

乃社会事业、生计事业,亦是婚姻事业、情感事业。

⑤织的背后,你总隐约看到那个字:情。

无论春染梢头的豆蔻、贤妻良母的人妇,还是离愁黯景的痴妾、发婚姻牢骚的怨女,手中都有一情感道具:飞梭、织机或绣针。

“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

”“调梭辍寒夜,鸣机罢秋日。

良人在万里,谁与共成匹。

”而在《孔雀东南飞》中,有一段自白:“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书,十七为君妇。

”那是一个普通少女的成长简历和才艺档案。

蚕、织、裁、缝、绣——乃天下女子的技能必修课。

即便家境再优,凤娇名媛,顶多免去蚕纺之苦,纤绣之灵则不可少。

⑥我觉得这是人生美学,乃女性的主动选择和天赋所赐,乃女性灵魂之闪光。

织的衣、纳的袜、绣的巾,可浸的是情、是意,是对生活的憧憬和幸福感。

密密麻麻的线脚、纤巧灵盈的游走,织就的是女子的美和美德。

所以,以织品传情递意,作媒介和信物,即成了女子专利,成了流传几千年的红颜技巧。

直至八十年代末,我在乡下还遇见过那种瑰丽的手绣鞋垫,按说,鞋垫这种藏匿至深、最难公开的东西,即使绣上鸳鸯牡丹,又有何用呢?当然有用。

⑦我一直觉得,女子一生总该织点什么,否则有遗憾。

不为别的,就因她是妻子、是母亲,一个男人、一个孩子,身上若无一件由家中女性亲手完成的衣物,至少逊了一份温馨。

对敏感的体质来说,灵魂会觉微凉罢。

⑧过去常用一词夸赞女子:心灵手巧。

现代女性心灵绰余,手却未必巧了。

逢搬家或整理橱柜,总会翻出几件旧时的毛衣,皆母亲所为。

每次太太都赞叹:织得真好,像工艺品!虽穿的机会少,可总舍不得扔。

我知道,这些东西再难复制了。

母亲很聪明,儿时总变着花样给我们兄弟添毛衣,每年的流行款和图案,只要大街上有,她瞅几眼就会了。

母亲这辈子织了多少件衣物?数不清,至少上百件吧。

母亲年龄大了,眼花了,织得便少了。

几年前,春节回家,母亲说,这是她最后一件线活了,留给孙子们。

第二年春节,母亲却还在织,她说再织几件。

⑨有一个母织的故事,曾让我泪流满面。

那是2006年一则新闻,题目是《骨癌妈妈临终为儿子织好25岁前所有毛裤》。

吉林白山一位家境贫寒、以烙煎饼为生的母亲,得知自己患绝症后,15个月里与死神赛跑,终于为9岁儿子织完了25岁前需要的所有毛裤。

看着那幅照片,一个小小的孩子守着遗像,床上一排排长短不一的毛裤,我流泪了。

也许,这位母亲想的是,等儿子25岁时,就能穿上另一个女人织的衣物了吧?⑩只是她的这个美好“织愿”能实现吗?(选自2013年第7期《散文》,有删改) 3.理解文中画线句子的含意。

(1)突然,它像滴空了水的漏钟一样,停了。

(2)对敏感的体质来说,灵魂会觉微凉罢。

4.结合全文,探究“只是她的这个美好‘织愿’能实现吗?”的内涵。

(四)阅读下面的文字,完成文后题目。

修鞋的筱敏火车站喘息着吞吐人群,浓烟般的人群从甬道里喷出来,在广场上骤然散开。

他便是一星尘末,随着气流的裹挟,被喷吐到城里来了。

他在广场张目一望,就失了方向。

广场是令人心慌的大,像黄河出海处的淤滩,失了流速的泥沙一时张皇,也就失了方向。

阳光是一种陌生的气味,它不是沁进去烘暖人和庄稼,却是在表皮上白晃晃贴着,镀银一样只管四处制造白晃晃的反光。

方砖是这种反光,路面是这种反光,楼墙、街衢、汽车,每一扇门和每一页窗都是这种推拒人的反光。

他梦里的目的地确是这样银光熠熠的,但银光熠熠的城市并不认识他。

他没能把自己做颗种子种进那些光里,到底还是途中的流沙,在虚拟的目的地茫然地流徙。

于是,他蹲在路旁看见许多流徙的脚,于是,他成了一个修鞋的。

鞋摊占地一平方米,但这一平方米是城里人的,不是他的。

他只是个非法闯入者,非法逗留者,他必须随时提防那些身着制服手提棍棒的管着这儿每一平方米的主人,他必须能在眨眼之间卷起他的摊子消失。