八年级语文下册课内文言文知识点总结梳理(人教部编版)

- 格式:pdf

- 大小:72.88 KB

- 文档页数:22

部编版初中语文课内文言文知识点归纳(一)同音字本文主要归纳总结了部编版初中语文课内的文言文知识点之一——同音字。

同音字在文言文中常常出现,掌握同音字的正确用法能够帮助我们更好地理解、阅读和写作文言文。

一、同音字的基本定义同音字指的是在发音上相同的字或词,但意义不同。

在文言文中,同音字常常是由于语音演变或古代音韵的原因而产生的。

因此,正确理解和使用同音字成为我们研究文言文的重要一环。

二、同音字的典型例子在部编版初中语文课内的文言文中,以下是一些常见的同音字以及它们的用法和意义:1. 齐、其、奇齐、其、奇- 齐:平等、整齐。

- 其:表示关系、代词。

- 奇:特殊、不同寻常。

2. 若、弱、偌若、弱、偌- 若:好像、仿佛。

- 弱:不强壮、不坚定。

- 偌:如此、那样。

3. 耳、尔、饵、而耳、尔、饵、而- 耳:听觉的器官。

- 尔:表示处所、表示关系。

- 饵:食物。

- 而:表示转折、连接次要的并列成分。

4. 伊、衣、医伊、衣、医- 伊:他。

- 衣:衣服。

- 医:治疗、医学。

以上只是一部分同音字的例子,随着研究的深入,我们会遇到更多的同音字。

正确理解和使用同音字需要我们在阅读和写作中不断积累和总结。

三、同音字的运用技巧在研究同音字时,我们需要注意以下几个技巧:1. 注重上下文:同音字常常是在特定的语境下产生歧义的,通过仔细阅读上下文可以帮助我们正确理解其意义。

2. 注意词性:同音字的意义通常与其词性相关,例如名词、动词等。

3. 查阅资料:在遇到生僻的同音字时,可以通过查阅词典或相关资料来获取准确的意义和用法。

结语通过掌握同音字的基本定义、常见例子和运用技巧,能够帮助我们更好地理解文言文中的同音字,并在阅读和写作中正确运用。

在研究中,我们应该不断积累和总结,提高对同音字的辨析能力。

![部编人教版初中语文八年级文言文知识点总结归纳复习资料大全[最新]](https://uimg.taocdn.com/c11cf014f12d2af90242e6f8.webp)

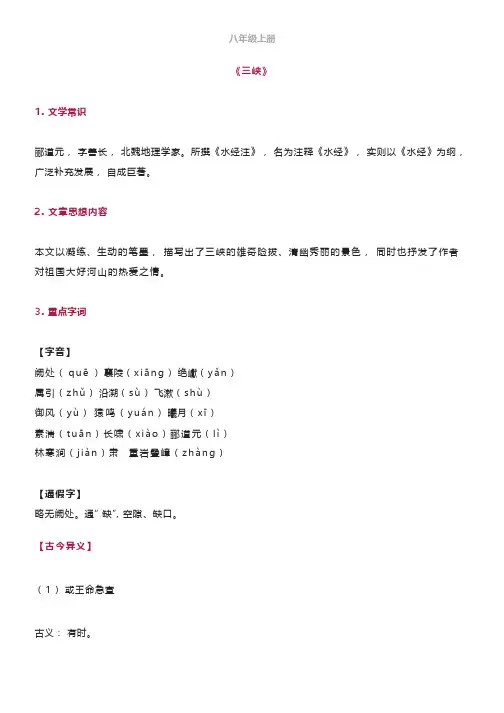

八年级上册《三峡》1. 文学常识郦道元,字善长,北魏地理学家。

所撰《水经注》,名为注释《水经》,实则以《水经》为纲,广泛补充发展,自成巨著。

2. 文章思想内容本文以凝练、生动的笔墨,描写出了三峡的雄奇险拔、清幽秀丽的景色,同时也抒发了作者对祖国大好河山的热爱之情。

3. 重点字词【字音】阙处( q u ē)襄陵(x i ān g )绝巘(y ǎn )属引(z h ǔ)沿溯(s ù)飞漱(s h ù)御风(y ù)猿鸣(y u án )曦月(x ī)素湍(t u ān )长啸(x i ào )郦道元(l ì)林寒涧(j i àn )肃重岩叠嶂(z h àn g )【通假字】略无阙处。

通“ 缺”, 空隙、缺口。

【古今异义】(1 )或王命急宣古义:有时。

今义:或者。

(2 )虽乘奔御风古义:即使。

今义:虽然。

(3 )至于夏水襄陵古义:是两个词,动词“ 至” 和介词“ 于” 。

今义:连用在一起,表示另提一事。

【一词多义】(1 )自自峡三峡七百里中介词,在自非亭午夜分连词,假如,如果(2 )绝沿溯阻绝动词,断绝绝巘多生怪柏形容词,极高的衷转久绝动词,消失【词类活用】(1 )虽乘奔御风,不以疾也动词用作名词,飞奔的马(2 )回清倒影形容词用作名词,清波(3 )空谷传响名词作状语,从空旷的山谷【特殊句式】省略句:( 1 )清荣峻茂(分别省略了主语水、树、山、草)( 2 )有时朝发白帝(“ 白帝” 前省略了介词“ 于” ,意思是“ 从白帝城” )4. 重点问题( 1 )作者是怎样抓住特征描写三峡的自然景观的?文章先总写三峡形貌,接下来分写三峡四季不同的景色。

因为三峡的夏天以水为主要特色,故而文章写夏水以“ 朝发白帝,暮到江陵” “ 乘奔御风,不以疾也” 表现长江汹涌澎湃、一泻千里的迅猛;写三峡春冬之景,突出其“ 清荣峻茂” 的特色,显露出大自然的无限生机,令人心旷神怡;写三峡的秋天,则通过描写“ 林寒涧肃” 、高猿哀鸣且回声久远的情景,有意突出了三峡秋天的凄清悲凉的气氛。

部编版初中语文课内文言文知识点归纳

(一)代词

本文档旨在归纳部编版初中语文课程中的文言文知识点,重点关注代词的使用。

以下是相关的知识点总结:

1. 代词的定义:代词是为了避免重复使用名词而使用的词语,它可以替代名词在句子中起相同的作用。

2. 代词的分类:代词分为人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词等几种类型。

3. 人称代词:人称代词主要用于表示说话人、被说话人和谈话中的其他人。

例如:

- 第一人称代词:我、我们

- 第二人称代词:你、你们

- 第三人称代词:他、她、它、他们、她们、它们

4. 指示代词:指示代词主要用于指示事物的位置或者具体的对象。

例如:

- 这、那、此、彼等

5. 疑问代词:疑问代词主要用于提出问题,询问具体的人、物或事物。

例如:

- 谁、什么、哪、几等

6. 不定代词:不定代词主要用于表示概括、不确定或不特定的人或物。

例如:

- 一些、任何、其他、所有、无论等

7. 代词的使用注意事项:

- 代词的使用要根据上下文的需要进行准确选择,避免产生歧义。

- 在文言文中,代词的使用要符合文言文的语法规则和约定。

以上是部编版初中语文课内关于文言文代词的知识点总结。

希望对您有所帮助。

《得道多助失道寡助》知识梳理一、作者作品1.《得道多助失道寡助》出自中国著名儒家典籍,文中指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:天时不如地利,地利不如人和;孟子认为“人和”是战争胜利的重要因素,由此推出“得道得多助,失道者寡助”的结论。

2、孟子(公元前372-前289),名,字。

战国时期著名、,代表人物。

著有一书。

孟子继承并发扬了孔子的思想,主张,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有之称,与孔子合称为。

《孟子》是中国儒家典籍中的一部,记录了战国时期思想家孟子的治国思想和政治策略,是孟子和他的门人记录并整理而成的。

《孟子》在儒家典籍中占有很重要的地位,为“四书”之一。

四书指:。

二、课文内容概括。

文章开篇提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。

第一层作者提出中心论点用天时、地利、人和三者相互比较组成。

中间两个"不如"相连,表示了递进关系,一个比一个重要。

这样提出论点,更显得观点鲜明。

第二层,论证"天时地利人和"。

以设置占天时者不能攻破占地利者为例,比较"天时"于"地利"的重要。

"三里之城,七里之郭"说明城小而难守;"环而攻之"说明攻城者攻势强大,占有战斗的主动权;"而不胜"说明攻方失败。

战斗会以弱者胜、强者败告终,作者认为攻防之所以敢大军压境,是因为在"天时"上占了优势,但守方可凭借"地利"进行抵抗;攻方久攻不下,军心涣散,必然失败。

这样令人信服地证明了"天时不如地利"这一论断的正确性。

第三层,论证"地利不如人和"。

以拥有良好的地理条件而终不能守为例,比较"地利"与"人和"的轻重。

"城高"、"池深"、"兵革坚利"、"米粟多"指明了守方具有优越的"地利"条件,本可以取得战争的最后胜利。

八年级下册翻译资料桃花源记东晋太元年间,有个武陵人靠捕鱼为生。

(一次渔人)沿着小溪划船,往前行,忘记了路程多远。

忽然遇到一片桃花林,溪水两岸几百步以内,中间没有别的树木,花和草鲜嫩美丽,地上的落花繁多。

渔人对此感到非常惊异。

(渔人)又向前划去,想走到那片林子的尽头。

桃花林在溪水发源的地方没有了,(在那里)便看到一座山,山边有个小洞,隐隐约约好像有光亮。

渔人就舍弃船上岸,从小洞口进入。

起初洞口很狭窄,仅能容一个人通过。

渔人又向前走了几十步,一下子变得开阔敞亮了。

只见土地平坦宽阔,房屋整整齐齐,有肥沃的土地,美好的池塘,桑树竹林之类。

田间小路交错相通,(村落间)能互相听到鸡鸣狗叫的声音。

村里面,来来往往的行人,耕种劳作的人,男男女女的衣着装束完全像桃花源外的世人,老人和小孩都高高兴兴,自得其乐。

(桃花源的人)一见渔人,竟然大为惊奇,问他是从哪里儿来的。

(渔人)细致详尽地回答了他们,人们就把渔人请到自己家里,摆酒杀鸡做饭款待他。

村里人听说来了这么一个客人,都来打听消息。

(他们)自己说他们的祖先(为了)躲避秦时的战乱,率领妻子儿女和同乡人来到这个与外界隔绝的地方,不再出去了,于是就同外界的人隔绝了。

他们问(渔人)现在是什么朝代,(他们)竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

这个渔人一一的给(桃花源中的人)详细地诉说他知道的事情,(他们)听了都很惊叹惋惜。

其余的人又各自邀请渔人到他们家里,都拿出酒菜饭食来款待他。

渔人居住了几天,告辞离开。

这里面的人告诉他说:“(这里的情况)不值得对外界的人说啊!”(渔人)出来后,找到了他的船,就沿着先前的路回去,(一路上)处处标上记号。

渔人到了武陵郡,便去拜见太守,把这些情况作了禀报。

太守立即派人随同他前往,寻找先前所做的记号,结果迷了路,再也找不到通向桃花源的路了。

南阳有个刘子骥,是位清高的隐士,听到这个消息,兴致勃勃地打算前往桃花源。

没有实现,不久就病死了。

以后就不再有探访的人了。

《<庄子>二则》知识梳理一、作者作品。

庄子(约前369—前286),名周,宋国蒙(今河南商丘东北)人。

战国时期哲学家,道家学派的代表人物,与老子并称“老庄”。

在政治上,庄子主张“无为而治”。

庄子的思想主要保存于《庄子》一书中。

《庄子》,道家经典之一,是庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇和杂篇11篇。

二、文章写作背景《逍遥游》是《庄子》中的代表作品,列于《内篇》之首。

“逍遥游”的意思,是指无所依赖、绝对自由地遨游永恒的精神世界。

庄子生活在一个社会矛盾极其复杂的时代,他追求自由的心灵,只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。

《逍遥游》就是在这样的背景下写成的,《北冥有鱼》节选自《逍遥游》。

庄子和他的好朋友惠子都好辩论,辩才犀利无比。

他们亦很博学,对于探讨知识有浓厚的热忱。

庄子对于外界的认识,常带着观赏的态度。

他往往将主观的思想发挥到外物上,而产生移情同感的作用。

惠子则不同,他只站在分析的立场,分析事理意义下的实在性。

因此,他会很自然地怀疑庄子的所谓“真”。

他们俩常在梧桐树下谈论学问,或往田野上散步。

文中这个历史上最有名的辩论,便是在他们散步时引起的。

《庄子与惠子游于濠梁之上》选自《秋水》。

三、字音字形北冥( míng) 鲲鹏( kūn) 抟(tuán) 迁徙(xǐ) 齐谐(xié) 正色邪(yé)濠háo梁鯈tiáo鱼三、词语汇总(一)重点词语释义1.北冥有鱼(通“溟”,大海),2.怒而飞。

(奋起,这里指鼓起翅膀)3.垂天之云。

(悬挂)4.海运则将徙于南冥。

(迁徙)5.南冥者,天池也。

(天然形成的大池)6.齐谐者,志怪者也。

(记载)7.水击三千里。

(在水面上)(拍打,这里指鹏鸟奋飞而起双翼拍打水面。

)8.抟(tuán)扶摇而上者九万里。

(环旋着往上飞)(旋风)9.去以六月息者也。

”(离开)(凭借)(这里指风)10.野马也。

第六单元梳理一、课文内容梳理《北冥有鱼》从体大、背大、翼大以及活动范围大(长度:从北海到南海;高度:九万里)四个方面极写鲲鹏形象磅礴壮观。

用夸张的手法描述鲲鹏,“不知其几千里也”言其形,“若垂天之云”言其翼,“北冥”“南冥”“九万里”言其活动天地,极言鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观,一开头就向我们展示了一幅雄奇壮丽的画卷。

《庄子与惠子游于濠梁之上》轻松闲适,诗意盎然。

一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然;让人读后会心一笑而沉思良久。

本文讲述两位辩论高手,同游于濠水的一座桥梁之上,俯看鲦鱼自由自在地游来游去,因而引起联想,展开了一场人能否知鱼之乐的辩论。

其题虽小,其旨甚大。

除了第一句用叙述语言做故事背景交代外,通篇采用对话形式。

用以子之矛攻子之盾的方法,顶真式地把这场辩论引向深入。

庄周肯定自己能知道鱼之乐,惠施则否定了庄周的说法。

且不说这场辩论谁是谁非,光是两人在辩论中反映出来的敏捷思路和睿智的交谈,就令人拍案叫绝,给人一种怡情益智的享受。

《虽有嘉肴》一文运用类比的手法引出要阐明的观点,指出教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理以及工作学习中实践的重要性,文章表示出“教”和“学”是息息相关的。

《大道之行也》大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。

此人认为在大道施行的时候,一定能形成一个“天下为公,选贤与能,讲信修睦”的“大同”社会。

尽管在当时的战乱时期下那个愿望是不可能实现的,但那是儒家学者在乱世中的一个美好愿景。

《马说》以良马喻英雄,谓英雄豪杰只有遇到伯乐,才可发挥才干,否则很可能遭埋没,极写知遇之难。

寓意委曲深致,文气矫健挺拔,有尺幅千里之势。

《茅屋为秋风所破歌》是唐代伟大诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首歌行体古诗。

此诗叙述作者的茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,抒发了自己内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界,是杜诗中的典范之作。

部编人教版八年级下册语文文言文重要内

容总结

本文档总结了部编人教版八年级下册语文所学的文言文重要内容。

以下是重点内容的概述:

单元一:《卧病书屋》

- 描写了司马光卧病在床时的坚持和奋发求学的精神。

- 引导学生了解了古代的文学典籍《资治通鉴》,并对其重要性有了认识。

单元二:《论语》选读

- 简要介绍了孔子及其学说的特点,让学生对孔子的思想有了初步了解。

- 选取了《论语》中的一些片段进行解读,引导学生思考现实生活中的道德问题。

单元三:《平原作战》

- 通过讲述陆游在战场上的生活和战争经历,展现了他的爱国情怀和忠诚精神。

- 引导学生反思战争对人民生活的影响,培养对国家安全的重视和珍惜和平的意识。

单元四:《读赋得古原草堂重建》

- 介绍了文学家王安石的生平和他对古代文学的研究与创作。

- 引导学生欣赏王安石的古韵文学作品,并启发他们对古代文化的思考。

单元五:《水浒传》选读

- 通过选读《水浒传》中的故事,培养学生对传统文学的兴趣和阅读能力。

- 引导学生了解中国古代社会的人物、事件和价值观。

单元六:《沁园春·长沙》

- 介绍了文学家的生平和他对祖国的深情。

- 解读了《沁园春·长沙》这首诗歌的意境和表达,让学生领略独特的文学风格。

以上是部编人教版八年级下册语文文言文重要内容的总结。

这些内容涵盖了古代文学、思想、历史等多个方面,帮助学生了解中国传统文化,并培养他们的阅读和思考能力。

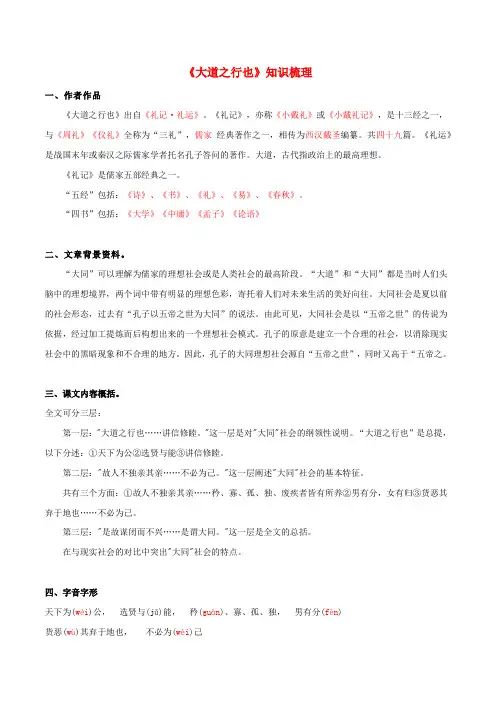

《大道之行也》知识梳理一、作者作品《大道之行也》出自《礼记·礼运》。

《礼记》,亦称《小戴礼》或《小戴礼记》,是十三经之一,与《周礼》《仪礼》全称为“三礼”,儒家经典著作之一,相传为西汉戴圣编纂。

共四十九篇。

《礼运》是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。

大道,古代指政治上的最高理想。

《礼记》是儒家五部经典之一。

“五经”包括:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。

“四书”包括:《大学》《中庸》《孟子》《论语》二、文章背景资料。

“大同”可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

“大道”和“大同”都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

大同社会是夏以前的社会形态,过去有“孔子以五帝之世为大同”的说法。

由此可见,大同社会是以“五帝之世”的传说为依据,经过加工提炼而后构想出来的一个理想社会模式。

孔子的原意是建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。

因此,孔子的大同理想社会源自“五帝之世”,同时又高于“五帝之。

三、课文内容概括。

全文可分三层:第一层:"大道之行也……讲信修睦。

"这一层是对"大同"社会的纲领性说明。

“大道之行也”是总提,以下分述:①天下为公②选贤与能③讲信修睦。

第二层:"故人不独亲其亲……不必为己。

"这一层阐述"大同"社会的基本特征。

共有三个方面:①故人不独亲其亲……矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养②男有分,女有归③货恶其弃于地也……不必为己。

第三层:"是故谋闭而不兴……是谓大同。

"这一层是全文的总括。

在与现实社会的对比中突出"大同"社会的特点。

四、字音字形天下为(wéi)公,选贤与(jǔ)能,矜(guān)、寡、孤、独,男有分(fèn)货恶(wù)其弃于地也,不必为(wèi)己五.词语汇总(一)重点词语。

《三峡》知识梳理一、作者作品。

《三峡》选自。

作者 (466或472-527),字,范阳涿(Zhuō)县(现在属河北)人,家。

所撰《水经注》,名为注释,实则以《水经》为纲,广泛补充发展,自成巨著。

三峡包括、、。

二、字音字形略无阙处()重岩叠嶂()不见曦月()夏水襄陵()沿溯阻绝()素湍绿潭()绝巘()飞漱其间()属引凄异()林寒涧()肃三、词语汇总(一)重点词语释义1、略无阙处略无:2、重岩叠嶂嶂:3、不见曦月曦:4、至于夏水襄陵至于:襄:5、则素湍绿潭素:湍:6、飞漱其间漱:7、良多趣味良:8、沿溯阻绝沿:溯:9、属引凄异属:引:10、故渔者歌曰故:11、不以疾也疾:(二)通假字略无阙处。

(三)古今异义(1)或王命急宣古义:今义:(2)虽乘奔御风古义:今义:(3)至于夏水襄陵古义:今义:(四)一词多义(1)自自峡三峡七百里中自非亭午夜分(2)绝沿溯阻绝绝巘多生怪柏衷转久绝(3)清回清倒影清荣峻茂(4)其:其间千二百里飞漱其间(五)词类活用(1)虽乘奔御风,不以疾也奔:(2)回清倒影清:(3)空谷传响空谷:(4)林寒涧肃肃:(5)晴初霜旦霜:(6)素湍绿潭湍:四、特殊句式省略句:清荣峻茂分别省略了主语水、树、山、草有时朝发白帝“白帝”前省略了介词“于”,意思是“从白帝城”飞漱其间“飞漱(于)其间,省略介词“于”不以疾也“不以(之)疾也,省略代词“之”五、课文翻译在七百里长的三峡之中,两岸都是群山连绵,完全没有一点空缺的地方。

重重叠叠的岩峰像屏障一样,遮盖住了蓝天和太阳,如果不是正午,看不见太阳;如果不是半夜,看不见月亮。

到了夏天,江水暴涨,漫上两岸的山陵,顺流而下和逆流而上的船只都被阻隔断了。

如有皇帝的命令要紧急传达,(则)有时早上从白帝城出发,傍晚就到了江陵,这中间有一千二百多里,即使是骑着奔驰的骏马,驾着长风,也不如船行得快啊。

春、冬季节,白色的急流回旋着清波;碧绿的潭水,映出(山石林木的)倒影。

部编版八年级语文下册完美版必知必会必背知识点第一单元梳理一、课文内容梳理《社戏》描写了“我”和小伙伴们夏夜乘船去看戏的经过,赞扬了农家少年聪明活泼、热情好客、憨厚善良的性格和劳动人民淳朴厚道的品质,同时也表达了作者对充满趣味的童年和景色秀美的故乡的热爱与怀念之情。

《回延安》是一首采用民歌体形式写成的激情澎湃的诗篇。

诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不泯灭的真情。

《安塞腰鼓》描写了作者观看“安塞腰鼓”表演的情景与感受,突出了安塞腰鼓壮阔、豪放、火热的特点,赞扬了安塞人民粗犷、奔放、充满阳刚的个性和摆脱束缚、追求自由的渴望。

《灯笼》是一篇可以引领我们回望传统的散文。

当代的莘莘学子能见的灯笼大概也只在古装剧中,至于灯笼所承载的文化意义,更是无从感受到的了。

还好吴伯箫的这篇文章可以带我们寻到文化的根,感受到我们血液中流淌着的传统文化和民族精神的基因。

二、单元字词汇总(一)字词解释1.社戏消夏:避暑。

陶冶:怡情养性。

给人的思想、性格以有益的影响。

偏僻:偏远而僻静。

熬áo:忍受。

诚然:确实这样。

篙gāo:用竹竿制成的撑船工具。

朦胧:动词,弥漫。

蕴yùn藻:水草。

依稀:隐约。

屹yì立:矗立。

潺chán潺:水缓缓流动的样子。

家眷:妻子儿女等家庭成员,有时专指妻子。

船篷péng:覆盖在小木船上的拱形物,用来遮蔽日光和风雨。

棹zhào:划(船)。

楫jí:桨。

撮cuō:用手指捏取细碎的东西。

惮dàn:怕,畏惧。

归省xǐng:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

行háng辈:辈分。

犯上:触犯长辈或者地位比自己高的人。

撺cuān掇duo:从旁鼓动人做某事。

凫fú水:游泳。

絮xù叨dao:形容说话啰唆,来回地说。

怠dài慢:招待不周到的意思。

弄潮:在潮水中搏击、嬉戏。

《答谢中书书》知识梳理一、作者作品。

本文是写给朋友谢中书的一封。

中书,古代掌朝廷机密文书的官。

书,即书信。

陶弘景,字,号,人称“”,时,著有等。

二、字音字形夕日欲颓()沉鳞竞跃()猿()与其奇者()三、词语汇总(一)重点词语释义1、四时俱备四时:俱:。

2、晓雾将歇歇:3、夕日欲颓,沉鳞竞跃。

欲:。

颓:。

沉鳞:。

竞跃:。

4、未复有能与奇者与:。

5、五色交辉交辉:。

(二)古今异义(1)四时.俱备古义:;今义:。

(2)晓雾将歇.古义:;今义:。

(3)夕日欲颓.古义:;今义:。

(4)古来共谈.古义:;今义:。

(三)词类活用(1)五色交辉。

(2)夕日欲颓。

(四)一词多义(1)与①未复有能与其奇者。

②念无与为乐者。

(2)书:①谢答中书书:。

;②谢答中书书:。

③乃丹书帛曰:。

四、重点句子1、两岸石壁,五色交辉译文:2、夕阳欲颓,沉鳞竞跃。

译文:3、未复有能与其奇者。

译文:五、课文翻译山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

六、文章主旨本文以清峻的笔触描绘了,并通过借古证今,强调了“”的观点,表达了作者。

七、理解性默写:1、总领全文的句子:2、俯视的句子:仰视的句子:平视的句子:3、讲究色彩搭配,表现一年之美的景象的对偶句是:4、描写晨景的句子:描写傍晚景色的句子:5、将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达了生命气息的对偶句是:6、表现作者自豪之情的句子:7、最能体现作者思想感情的语句:八、课文赏析。

《答谢中书书》文章以感慨发端,山川之美,古来共谈,有高雅情怀的人才可能品味山川之美,将内心的感受与友人交流,是人生一大乐事。

《生于忧患死于安乐》知识梳理一、作者作品1.《生于忧患死于安乐》出自中国著名儒家典籍,题目是后人所加。

文章采用举例和道理论证相结合的方法,层层深入地论证了“”的观点。

2、孟子(公元前372-前289),名,字。

战国时期著名,代表人物。

著有一书。

孟子继承并发扬了孔子的思想,主张,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有之称,与孔子合称为。

《孟子》是中国儒家典籍中的一部,记录了战国时期思想家孟子的治国思想和政治策略,是孟子和他的门人记录并整理而成的。

《孟子》在儒家典籍中占有很重要的地位,为“四书”之一。

四书指:、、、。

二、课文内容概括。

第一段举例论证:舜发于畎亩,后成为君主,傅说举于版筑为相,胶鬲举于鱼盐之中,后辅佐武王,管夷吾举于士,后任用为相,孙叔敖举于海,成为令尹,百里奚举于市,官居大夫,通过列举六位历史人物的事例,人才必须在艰苦的环境中造就的道理。

第二段在六个事例作为事实论据的基础上,道理论证。

发表议论“故天将降大任于是人也,必先苦其心志, 劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为, 所以动心忍性,曾益其所不能。

”指出人才要在困境中造就。

第三段论述经受磨练的益处,正反对比论证“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

”个人角度从正面证明生于忧患。

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

”国家角度从反面证明死于安乐。

第四段:总结全文,归纳中心论点中心论点:生于忧患,死于安乐。

三、字音字形舜()畎()亩胶鬲()曾益()拂士()四.词语汇总(一)重点词语。

舜发于畎亩之中:傅说举于版筑之间:管夷吾举于士:百里奚举于市:故天将降大任于是人也:降: 任: 人恒过行拂乱其所为:所以动心忍性:困于心:衡于虑:而后作:征于色:发于声:而后喻:(二)通假字1. 曾益其所不能2. 衡于虑3. 入则无法家拂士(三)词类活用1.使动用法:必先苦其心志劳其筋骨饿其体肤空乏其身动心忍性行拂乱其所为2.动作状:入则无法家拂士出则无股国外患者3.名作动:人恒过(四)一词多义。

部编版八年级语文下册文言文知识点梳理,速速收藏!桃花源记本文选自《陶渊明集》。

陶渊明,又名潜,字元亮,五柳先生。

浔阳柴桑(今江西九江市)人,东晋著名田园诗人。

不满当时现实,弃官归隐。

《桃花源记》、《归去来兮辞》都是传世名篇。

一般词语:1.缘:沿着,顺着。

2.夹岸:两岸。

夹,在两旁。

3.数:几。

4.芳:香花。

5.落英:落花。

一说,初开的花。

英,花。

6.缤纷:繁多样子。

7.复:再。

8.仿佛:隐隐约约,形容看得不真切的样子。

9.才:仅。

10.平旷:平坦开阔。

11.俨然:整齐的样子。

12.属:类。

13.阡陌:田间小路。

14.悉、咸:全,都。

15.黄发:指老人。

16.垂髫:指小孩。

17.怡然:形容喜悦。

18.乃:竟然。

19.具:详细。

20.问讯:打听消息。

21.云:说。

22.叹惋:感叹惊讶。

惋,惊讶,惊奇。

23.延:邀请。

24.语(yù):告诉。

25.扶:沿,顺着。

26.向:从前,旧的。

27.及:到。

28.诣:到。

29.遣:派。

30.欣然:高兴的样子。

31.规:计划。

32.果:实现。

一词多义:1.中:①年间。

(晋太元中)②中间。

(中无杂树)2.志:①标记。

(寻向所志)②做标记。

(处处志之)3.为:①(wéi)作为(武陵人捕鱼为业)②(wèi)对,向。

(不足为外人道也)4.寻:①寻找。

(寻向所志)②随即,不久。

(寻病终)5.闻:①听说。

(村中闻有此人)②听到的事情。

(具言所闻)6.舍:①(shě)舍弃,放下。

(便舍船)②(shè)房舍。

(屋舍俨然)7.作:①劳作。

(其中往来种作)②做。

(设酒杀鸡作食)古今异义:1.鲜美古:鲜艳美丽。

今:食物味道好。

2.开朗古:地方开阔,光线充足。

今:乐观,畅快,不阴郁低沉。

3.交通古:交错相通。

今:各种运输邮电事业的总称。

4.妻子古:妻子儿女。

今:男子的配偶。

5.绝境古:与世隔绝的地方。

今:没有出路的境地。

6.无论古:不要说,(更)不必说。

专题09 八(下)文言文知识梳理一、桃花源记【通假字】1.便要还家,设酒杀鸡作食。

“要”通“邀”,意思为:邀请。

2.具答之。

“具”通“俱”完,意思为:全。

【古今异义】1.芳草鲜美。

鲜美:古义:新鲜美好;今义:(菜肴、瓜果等)滋味好。

2.屋舍俨然。

俨然:古义:整齐的样子;今义:形容很像。

3.阡陌交通。

交通:古义:交错相通;今义:各种运输和邮电业的总称。

4.率妻子邑人来此绝境。

妻子:①古义:妻子儿女;今义:已婚男子配偶的称呼。

绝境:②古义:与人世隔绝的地方;今义:没有出路的境地。

5.无论魏晋。

无论:古义:不要说,更不必说;今义:表条件关系的关联词语。

6.不足为外人道也。

不足:古义:不值得,不必;今义:不充足,不满。

7.缘溪行,忘路之远近。

缘:古义:顺着;今义:缘故。

8.说如此。

如此:古义:像这样今义:这样。

9.余人各复延至其家。

延:古义:请今义:延长。

10.夹岸数百步。

夹:古义:古代量度单位今义:两脚跨过的距离。

11.后遂无人问津。

津:古义:渡口今义:口液。

12.停数日辞去。

去:古义:离开今义:跟来相反。

13.欲穷其林。

穷:古义:走近今义:贫穷。

14.此中人语云。

云:古义:告诉今义:说话。

15.便得一山。

得:古义:发现今义:得到。

16.仿佛若有光。

仿佛:古义:隐隐约约今义:好像。

17.咸来问讯。

咸:古义:全都今义:咸味。

18.村中闻有此人。

闻义:古:发现今义:用鼻子嗅。

19.此中人语云。

云:古义:说今义:白天。

20.便扶向路。

向:古义:从前的今义:方向。

21.不足为外人道也。

外人:古义:桃花源外的人今义:不同民族或国家的人。

【一词多义】1.中①晋太元中,年间;②中无杂树,中间,其中。

2.舍①便舍船,动词,舍弃;②屋舍俨然,名词,房屋。

3.闻①鸡犬相闻,听见,②闻有此人,听说。

4.出①不复出焉,出去;②皆出酒食,拿出。

5.志①处处志之,动词,做标记;②寻向所志,名词,标记。

6.遂①遂迷,(最终);②后遂无问津者(竟然)。

《桃花源记》一、陶渊明简介陶渊明(约365 年—427 年),字元亮,号五柳先生,世称靖节先生,入刘宋后改名潜。

东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。

东晋浔阳柴桑(今江西省九江市)人。

曾做过几年小官,后辞官回家,从此隐居,田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》(其中《桃花源记》是桃花源诗的序)等。

二、字词注释1、太元:东晋孝武帝司马曜的年号(376~396)。

2、世外桃源:指一种空想的脱离现实斗争的美好世界。

世外桃源是一个人间生活理想境界的代名词,相当于西方的极乐世界或者天堂。

千百年来,完美主义者无不苦苦追寻、刻意营造自己想象中的“世外桃源”。

(作者的这一社会理想是对当时黑暗社会的批判,在客观上也反映了人民摆脱压迫、摆脱剥削的要求。

具有一定的积极意义;但它又有一定程度的复古倾向,在阶级社会中也只能是一种幻想,是不可能实现的。

)比喻不受外面影响的生活安乐、环境幽静的美好地方。

一般作主语、宾语、定语。

3、武陵:古代郡名。

今湖南常德一带。

4、为业:把……作为谋生手段。

为:作为。

5、缘:沿着,顺着6、行:行船。

7、远近:偏义副词,这里指远。

8、忽逢:忽然遇到。

9、夹岸:夹着两岸生长。

10、杂:别的,其它的。

11、芳:泛指花卉。

12、鲜美:鲜艳美丽。

13、落英:落花。

一说,初开的花。

14、缤纷:繁多的样子。

15、甚:很,非常。

16、异:惊异,诧异。

意动用法,这里的意思是“对……感到诧异”。

17、欲:想要。

18、穷:走完。

19、林尽水源:林尽于水源,意思是桃林在溪水发源处就没有了。

20、便:于是,就。

21、得:看见。

22、仿佛:好像。

23、若:好像。

24、舍:放弃。

25、初:起初,刚开始。

26、才:仅仅。

27、通:通过。

28、行:行走领取更多资料请关注公众号【随听微课】29、复:又30、豁然开朗:豁然:开阔敞亮的样子;开朗:开阔而明亮。

形容由狭窄幽暗一变而为开阔明亮31、平:平坦。

32、旷:宽阔33、舍:房屋。

34、俨然:整齐的样子。

35、之:助词,起语法作用,无实意。

36、属:类。

37、阡陌交通:田间小路交错相通。

阡陌,田间小路,南北走向的叫阡,东西走向的叫陌。

交通,交错相通。

38、鸡犬相闻:(村落间)可以互相听到鸡鸣狗叫的声音。

39、种作:耕种劳作。

40、衣着:穿着打扮。

41、悉:全,都。

42、外人:桃花源外面的人。

43、黄发垂髫:指老人和小孩。

黄发,旧指长寿的特征,这指老人。

垂髫,垂下来的头发,这里指小孩子。

(借代修辞)44、并:都。

45、怡然:愉快、高兴的样子46、乃(乃大惊的乃):于是,就。

47、大:很,非常。

48、从来:从……地方来。

具:详细、详尽。

49、之:代词,指代桃源人所问问题。

50、要(y āo ):通“邀”,邀请。

51、咸:副词,都,全52、讯:消息。

53、问讯:询问消息。

54、云:说。

55、先世:祖先。

56、妻子:指妻子、儿女。

57、邑人:同乡的人。

乡邻。

58、率:率领。

59、绝境:与世隔绝的地方。

60、复:再,又。

61、焉:兼词,相当于“于之”,“于此”,从这里。

62、间隔:隔绝63、今:现在。

64、乃(乃不知有汉的乃):竟然。

65、无论:不必说。

(古今异义)66、延至:邀请到。

(延,邀请。

)67、为:给。

68、具言:详细地说。

(具:详细、具体。

)69、所闻:指渔人所知道的世事。

(闻:知道)领取更多资料请关注公众号【随听微课】70、叹惋:感叹。

(这个词更偏向于“叹”,连起来翻译时只要翻成感叹)71、惋,惊讶。

72、停:住。

73、辞:告辞。

74、去:离开。

75、语:对……说,告诉。

76、不足:不值得。

77、为:介词,向、对。

78、便扶向路:就沿着原来的路回去。

扶:沿着、顺着。

向:原来的。

79、处处志之:处处都做了标记。

志:动词,做标记。

80、及:到达。

81、郡下:太守所在地,指武陵。

82、诣:拜访。

83、如此:像这样。

84、即:立即,马上。

85、遣:派遣。

86、寻向所志:寻找原先所做的标记。

所志,所做的标记。

(所+动词=名词)志:做标记。

向:原来的。

87、遂:最终。

88、复:再。

89、得:找到。

90、高尚:品德高尚。

91、欣然:高兴的样子。

92、规:计划,打算。

93、未果:没实现。

94、寻:不久。

95、终:死亡。

96、问津:探询渡口。

这里是探访,访求的意思。

三、考点1.重要实词缘、异、穷、具、咸、妻子、邑人、绝境、间隔、无论、语、足、及、诣、津、鲜美、属、阡陌、黄发垂髫、叹惋、语云2.重要虚词乃:(1)见渔人,乃大惊:于是,就(2)乃不知有汉:竟然为:(1)武陵人捕鱼为业:作为(2)此人一一为具言所闻:对其:(1)欲穷其林:这(2)其中往来种作:代词,代桃花源(3)余人各复延至其家:自己的领取更多资料请关注公众号【随听微课】3.多词一义(1)缘溪行、便扶向路:沿着,顺着(2)便要(y āo )还家、延至其家:要通“邀”,邀请。

(3)悉如外人、咸来问讯、皆叹惋、并怡然自乐:都(4)此中人语(y ù)云、不足为外人道也:说(5)便扶向路、遂与外人间隔:于是,就4.古今异义(1)无论(古义:不要说,(更)不必说;今义:多为连词,表示条件不同而结果不变,表示条件关系的连词)(2)妻子(古义:妻子和儿女;今义:对已婚男子的配偶的称呼)(3)绝境(古义:与人世隔绝的地方;今义:没有出路的境地)(4)水源(古义:溪水发源的地方;今义:指人们饮用的水)(5)鲜美(古义:鲜嫩美丽;今义:指食物新鲜美味)(6)交通(古义:交错相通;今义:运输和邮电事业的总称) (7)不足(古义:不值得、不必;今义:不够"注:今义也有不值得的意思,例如:不足挂齿")(8)间隔(古义:隔绝;今义:两个地方分隔开(9)俨然(古义:整齐的样子;今义:形容很像)(10)缘(古义:沿着;今义:缘故,缘分)(11)津(古义:渡口。

指访求、探求的意思。

今义:唾液)(12)外人(古义:特指桃花源外的人;今义:指没有亲友关系的人)(13)如此(古义:像这样;今义:这样)(14)仿佛(古义:隐隐约约,形容看得不真切的样子;今义:似乎,好像)(15)开朗(古义:土地开阔;今义:乐观,畅快多形容性格)(16)扶(古义:沿、顺着;今义:搀扶,用手按着或把持着)(17)志(古义:做标记;今义:志气,志向)(18)延(古义:邀请;今义:延伸,延长)(19)悉(古义:全,都;今义:熟悉)(20)咸(古义:全,都;今义:一种味道)(21)既(古义:已经;今义:关系连词,既然)(22)寻(古义:随即,不久;今义:寻找)(23)向(古义:以前的,旧的;今义:方向,对…)(24)果(古义:实现;今义:果实,结果) 5.词类活用领取更多资料请关注公众号【随听微课】(1)尽(林尽水源):形容词用作动词,消失。

(2)异(渔人甚异之):形容词用为动词的意动用法,对……感到诧异。

(3)前(复前行):方位名词作状语,向前。

(4)穷(欲穷其林):形容词用作动词,(穷尽,走到尽头。

)(5)焉(不复出焉):兼词,“于之”,即“从这里”。

(6)志(寻向所志/处处志之):做标记,名词作动词。

(7)果(未果):名词作动词,实现6.一词多义(1)寻:①寻向所志(动词,寻找)②寻病终(副词“不久”)(2)舍:①便舍船(舍(sh ě),动词,离开。

)②屋舍俨然(舍(sh è),名词,“房屋”)(3)中:①中无杂树(“中间”)②晋太元中(“年间”)③其中往来种作(“里面”)(4)志:①处处志之(动词,“做记号”)②寻向所志(志,独字译为做标记。

与所连用,译为:所做的标记。

)(5)之:①忘路之远近(助词,用在定语和中心词之间,可译为“的”)②闻之,欣然规往(代词,“这件事”)③处处志之(音节助词,无意)④渔人甚异之(代词,"这种景况") (6)为:①武陵人捕鱼为业(读w éi ,动词,作为)②不足为外人道也(读w éi ,介词,对,向)领取更多资料请关注公众号【随听微课】(7)遂:①遂迷,不复得路(“最终”)②遂与外人间隔(“于是”)(8)向:①寻向所志(原来)②眈眈相向(对着)(9)得:①便得一山(看见)②得其船(找到)(10)闻:①鸡犬相闻(听见)②闻有此人(听说)(11)穷:①欲穷其林(尽,穷尽)②穷冬烈风(深)③所识穷乏者得我与(贫穷)(12)属:①有良田美池桑竹之属(类)②神情与苏、黄不属(类似)③属(zh ǔ)引凄异(连续)④属予作文以记之(通“嘱”,嘱咐)(13)其:(1)欲穷其林:这(2)其中往来种作:代词,代桃花源(3)余人各复延至其家:自己的7、感知文意,用原文回答。

(1)渔人是怎么发现桃花源的?领取更多资料请关注公众号【随听微课】缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。

(2)作者怎样描写桃花林的自然景色的?夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(风景优美)(3)渔人是如何进入桃花源的?复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山。

山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

(曲折、隐蔽、幽深)(4)渔人入山后,看到了怎样的图景?土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自乐。

(环境优美宁静、生活安乐幸福)(5)桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?便要还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。

余人各复延至其家,皆出酒食。

(民风淳朴、热情好客)(6)渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?桃源外的世界如此动乱,黑暗;桃源外的人不能过上安定和平的生活。

(7)渔人是如何离开桃花源的?处处志之,寻向所志,遂迷,不复得路。

8、探究思考全文以武陵渔人进出桃源的行踪为线索,把发现桃源的经过,在桃源的所见所闻所历,离开桃源后再寻桃源的情形,都贯串起来了。

故事曲折回环。

它虚构了一个与黑暗现实社会相对立的美好境界,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。

全文分三部分:第一部分( 1 段)写渔人发现桃林的经过。

(开端)第二部分( 2 至 3 段)写渔人进入桃花源的见闻。

这是全文的重点部分,作者正是借此寄托社会理想。

领取更多资料请关注公众号【随听微课】第 2 段写桃花源中宁静安乐的生活环境。

第 3 段写桃花源中淳朴的社会风尚。

第三部分( 4 至 5 段)故事的结局和尾声。

9、文体记:可以是游记和碑记(或铭记)(主要的还是游记)。

游记是收在文集中的记叙游览山川名胜活动、描写景物、用来抒发感情,让思想在风中飘荡的一种文体(散文)。

相当于现在的记叙文,有的夹有一点议论,更像散文。

《桃花源记》的文体就妙在“四像”而又“四不像”——好像是小说,又好像是散文;好像是游记,又好像是寓言;实际上却又是序跋类文体中的诗序。