巴纳姆效应实验步骤

- 格式:doc

- 大小:11.00 KB

- 文档页数:1

班尼斯特效应班尼斯特效应(Barnum effect),也被称为巴纳姆效应或班纳姆效应,是一种心理现象,指的是人们倾向于接受模糊、抽象的描述,将其视为准确描述自己个性特征的个性分析。

这个效应的名称来源于美国马戏团老板P.T.班纳姆(P.T. Barnum),他以展示各种奇特的表演和人物而闻名。

背景和定义班尼斯特效应是心理学中的一个重要概念,描述了人们对于模糊描述的普遍接受程度。

它揭示了人们对个人描述的主观性和易受影响性。

在心理学实验中,研究者通常向受试者提供一些模糊的、泛泛而谈的个性描述,例如:“你是一个善良、友好、有时候有些内向的人。

”然后,受试者被要求评估这个描述对他们自己的准确程度。

结果显示,大多数人倾向于认为这种描述准确地揭示了他们的个性特征,即使这些描述实际上是普遍适用于大多数人的。

这个效应的原因在于人们普遍存在的一种心理倾向,即希望被他人认同和理解。

当我们接受一些模糊的描述时,我们会倾向于将其解读为对自己的准确描述,因为这会满足我们的自我认同需求。

班尼斯特效应的例子一个经典的例子是露西尔·班尼斯特(Lucille Ball)的个性测试。

在这个测试中,参与者被要求回答一系列问题,并根据回答结果得到一个个性描述。

然而,这些个性描述实际上是随机生成的,每个参与者都会得到相同的描述。

参与者被告知这是一个专门为他们设计的个性分析,结果显示他们普遍认为这个描述非常准确。

这个实验揭示了人们对于模糊描述的普遍接受程度,即使这些描述实际上是没有针对性的。

班尼斯特效应的影响班尼斯特效应对于心理学研究和实践具有重要意义。

它提醒我们人们在评估自己和他人时可能存在的主观性和易受影响性。

在心理咨询和心理治疗中,了解班尼斯特效应可以帮助心理专家更好地理解和辅导客户。

此外,班尼斯特效应还可以解释为什么一些人容易相信占星术、塔罗牌和其他类似的占卜和预测方法。

这些方法通常提供模糊的、泛泛而谈的描述,但人们倾向于将其视为对自己的准确描述,因为这满足了他们的自我认同需求。

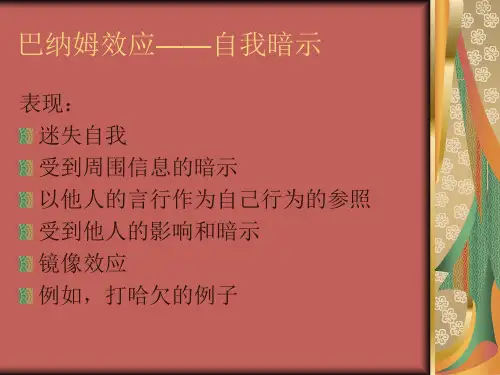

第7周巴纳姆效应:正确认识自我,不受外界信息干扰人往往倾向于将别人的言行当做自己行动的参照,极易受到身边信息的影响与暗示。

曾有一位著名的马戏艺人,名叫肖曼•巴纳姆。

他在评价自己的表演时,表示他受欢迎的秘诀就在于“永远要让每个观众都感到自己若有所获”,即他的节目里包含了所有人都喜欢的成分,因此能让每分钟都有人“上当受骗”。

对于这种现象,心理学家曾经做过一次相关研究。

他们请来了一些大学生做实验对象,让他们看一段笼统且基本上适用于每个人的话,接着让他们判断这段话是不是适合自己。

结果,绝大部分人都觉得这段话准确而细致地描述了自己。

让我们来看一下这段话的原文:你非常需要他人喜欢并尊重你;你有自我批判的倾向;你有很多可以成为优势的能力未发挥出来,同时也有一些缺点,但是你通常可以克服它们;你和异性交往有点困难,虽然外表上显得非常从容,实际上内心却焦急不安;有时你怀疑自己所做的决定或者事情是否是对的;你喜欢生活有一点变化,厌恶被人限制;你以自己能够独立思考而自豪,如果他人的建议没有充分的证据,你就不会接受;你觉得在他人面前太坦率地表露自己是不明智的;你有时外向、亲切、爱交际,而有时却内向、谨慎和沉默;你的一些抱负常常不切实际。

看完这段话,你是否认为它也同样适合自己呢?实际上,这不过是一瓶药效良好的万金油罢了。

人们非常容易受到来源于外界信息的暗示,从而出现自我知觉的偏差。

所以,人们往往会觉得一种笼统的、一般性的人格描述非常准确地揭示了自己的特点,心理学家将这种倾向称为“巴纳姆效应”。

在现实生活中,人往往倾向于将别人的言行当做自己行动的参照,极易受到身边信息的影响与暗示。

如在电影院或剧场中,你会发现有这样一种现象:如果一个人大声地咳嗽,他身边也会有人忍不住咳嗽起来,这些人咳嗽并非由于他们的身体有什么问题,而是因为受到了暗示,而那些没有咳嗽的人常常是受暗示性弱的人。

那么,哪些人受暗示性强呢?在这里,心理学家教给我们一个非常简单的测试办法。

心理学弗雷沃尔效应弗雷沃尔效应(Forer effect),又称巴纳姆效应,是心理学中一个广为人知的现象。

它指的是人们对于模糊、普遍适用的描述性语句普遍感到准确,即使这些描述其实适用于绝大多数人。

这一现象最早由心理学家伯纳德·弗雷沃尔(Bertram R. Forer)在1948年的一项实验中发现并命名。

弗雷沃尔效应的实验过程很简单。

在实验中,参与者被要求填写一份个人特质测试问卷,随后,研究人员会将一份“个人特质分析报告”交给参与者,这份报告声称是根据他们填写的问卷得出的。

然而,实际上,这份报告是一份通用的描述,适用于绝大多数人,而不是根据参与者的具体情况编写的。

令人惊讶的是,参与者普遍对这份报告给予了高度认同。

他们认为这份报告揭示了他们的内心特质和个性,认为这是对自己的准确描述。

实际上,这份报告的内容非常模糊,例如:“你善于与人交往,但也喜欢独处。

”、“你在处理问题时会考虑多个角度。

”等等。

这些描述是如此普遍适用,以至于人们普遍认为它们是对自己的准确刻画。

弗雷沃尔效应的存在可以归因于几个心理学原理。

首先,人们普遍希望被别人理解和认同,对于那些看似准确描述自己的信息更容易接受。

其次,人们往往忽视了这些描述的普遍性,而将其视为对自己的特殊描述。

再次,人们往往倾向于将一些模糊的信息解读为对自己的准确刻画,这种解读是基于自我认知的一种认同需求。

弗雷沃尔效应在现实生活中有着广泛的应用。

例如,在娱乐行业中,占星术和塔罗牌等形式的占卜常常使用这种效应来让人们相信他们能够准确揭示未来。

这些占卜师会根据参与者的生日或牌面的随机翻动,给出一些普适的描述,使参与者相信这是对自己的准确预测。

在心理咨询和辅导中,弗雷沃尔效应也有一定的应用。

咨询师可以使用这一效应来建立与客户的关系,让客户相信咨询师有能力理解和认同他们的问题。

通过给予客户一些普遍适用的描述,咨询师可以增加客户对咨询的信任和依赖。

然而,我们也应该意识到弗雷沃尔效应的局限性。

1、阿基米德与酝酿效应在古希腊,国王让人做了一顶纯金的王冠,但他又怀疑工匠在王冠中掺了银子。

可问题是这顶王冠与当初交给金匠的一样重,谁也不知道金匠到底有没有捣鬼。

国王把这个难题交给了阿基米德.阿基米德为了解决这个问题冥思苦想,他起初尝试了很多想法,但都失败了。

有一天他去洗澡,一边他一边坐进澡盆,以便看到水往外溢,同时感觉身体被轻轻地托起,他突然恍然大悟,运用浮力原理解决了问题。

不管是科学家还是一般人,在解决问题的过程中,我们都可以发现“把难题放在一边,放上一段时间,才能得到满意的答案"这一现象。

心理学家将其称为“酝酿效应”。

阿基米德发现浮力定律就是酝酿效应的经典故事。

日常生活中,我们常常会对一个难题束手无策,不知从何入手,这时思维就进入了“酝酿阶段”。

直到有一天,当我们抛开面前的问题去做其他的事情时,百思不得其解的答案却突然出现在我们面前,令我们忍不住发出类似阿基米德的惊叹,这时,“酝酿效应"就绽开了“思维之花”,结出了“答案之果"。

古代诗词说“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”正是这一心理的写照。

心理学家认为,酝酿过程中,存在潜在的意识层面推理,储存在记忆里的相关信息在潜意识里组合,人们之所以在休息的时候突然找到答案,是因为个体消除了前期的心理紧张,忘记了个体前面不正确的、导致僵局的思路,具有了创造性的思维状态.因此,如果你面临一个难题,不妨先把它放在一边,去和朋友散步、喝茶,或许答案真的会“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”.2、阿伦森效应阿伦森效应是指人们最喜欢那些对自己的喜欢、奖励、赞扬不断增加的人或物,最不喜欢那些显得不断减少的人或物。

阿伦森是一位著名的心理学家,他认为,人们大都喜欢那些对自己表示赞赏的态度或行为不断增加的人或事,而反感上述态度或行为不断减少的人或事。

为什么会这样呢?其实主要是挫折感在作怪。

从倍加褒奖到小的赞赏乃至不再赞扬,这种递减会导致一定的挫折心理,但一次小的挫折一般人都能比较平静地加以承受。

巴纳姆效应例子巴纳姆效应例子巴纳姆效应是指人们对于一些模糊、含糊不清的描述,往往会认为这些描述是针对自己个人的。

这种现象在心理学中被广泛应用,也被称为“个性化谬误”。

以下是一个详细的例子,以帮助读者更好地理解巴纳姆效应。

背景介绍我们假设有一个叫做“星座测试”的活动,参与者需要填写自己的生日和出生地点,并根据结果得到一个属于自己的星座描述。

这个测试并没有任何科学依据,但它可以让参与者感到自己得到了一些特殊的关注和认可。

第一部分:星座描述以下是一个典型的星座描述:“你是一个非常聪明、有才华、善良、温柔、敏感而富有同情心的人。

你喜欢帮助别人,但你也需要别人给予支持和鼓励。

你在工作中表现出色,在社交场合中也能够游刃有余。

尽管你经常会感到孤独和不安,但你总能够克服困难。

”第二部分:实验过程我们邀请了50名参与者来完成这个星座测试。

在他们填写完生日和出生地点之后,我们随机给每个人一份相同的星座描述。

然而,我们并没有告诉他们这份描述是通用的,而是让他们相信这份描述是为他们个人所写的。

第三部分:结果分析在测试结束后,我们向参与者询问了一些问题,以了解他们对于星座描述的反应和感受。

以下是一些主要的发现:1. 参与者普遍认为自己的星座描述非常准确。

尽管所有参与者收到了相同的星座描述,但大多数人都认为这份描述非常准确地描绘了自己的性格和特点。

有些人甚至表示:“这简直就是我自己写的!”2. 参与者对于星座描述给予了很高的评价。

参与者普遍认为这份星座描述非常好,并且能够帮助他们更好地理解自己。

有些人甚至表示:“我觉得这份描述比我自己更清楚地表达了我的性格。

”3. 参与者对于测试本身也给予了高度评价。

大多数参与者认为这个活动非常有趣和有意义,并且表示他们会推荐给其他人参加。

有些人甚至表示:“我觉得这个活动非常有启发性,它让我更好地认识了自己。

”4. 参与者对于其他人的星座描述也给予了高度评价。

尽管参与者知道他们收到的星座描述是相同的,但他们仍然认为其他人收到的描述也非常准确。

1、阿基米德与酝酿效应在古希腊,国王让人做了一顶纯金的王冠,但他又怀疑工匠在王冠中掺了银子。

可问题是这顶王冠与当初交给金匠的一样重,谁也不知道金匠到底有没有捣鬼。

国王把这个难题交给了阿基米德。

阿基米德为了解决这个问题冥思苦想他起初尝试了很多想法,但都失败了。

有一天他去洗澡,一边他一边坐进澡盆,以便看到水往外溢,同时感觉身体被轻轻地托起,他突然恍然大悟,运用浮力原理解决了问题。

不管是科学家还是一般人,在解决问题的过程中,我们都可以发现“把难题放在一边,放上一段时间,才能得到满意的答案”这一现象。

心理学家将其称为“酝酿效应”。

阿基米德发现浮力定律就是酝酿效应的经典故事。

日常生活中,我们常常会对一个难题束手无策,不知从何入手,这时思维就进入了“酝酿阶段”。

直到有一天,当我们抛开面前的问题去做其他的事情时,百思不得其解的答案却突然出现在我们面前,令我们忍不住发出类似阿基米德的惊叹,这时,“酝酿效应”就绽开了“思维之花”,结出了“答案之果”。

古代诗词说“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”正是这一心理的写照。

心理学家认为,酝酿过程中,存在潜在的意识层面推理,储存在记忆里的相关信息在潜意识里组合,人们之所以在休息的时候突然找到答案,是因为个体消除了前期的心理紧张,忘记了个体前面不正确的、导致僵局的思路,具有了创造性的思维状态。

因此,如果你面临一个难题,不妨先把它放在一边,去和朋友散步、喝茶,或许答案真的会“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

2、阿伦森效应阿伦森效应是指人们最喜欢那些对自己的喜欢、奖励、赞扬不断增加的人或物,最不喜欢那些显得不断减少的人或物。

阿伦森是一位著名的心理学家,他认为,人们大都喜欢那些对自己表示赞赏的态度或行为不断增加的人或事,而反感上述态度或行为不断减少的人或事。

为什么会这样呢?其实主要是挫折感在作怪。

从倍加褒奖到小的赞赏乃至不再赞扬,这种递减会导致一定的挫折心理,但一次小的挫折一般人都能比较平静地加以承受。

巴纳姆效应巴纳姆效应是由心理学家伯特伦·福勒于1948年通过试验证明的一种心理学现象,它主要表现为:每个人都会很容易相信一个笼统的、一般性的人格描述特别适合他。

即使这种描述十分空洞,他仍然认为反映了自己的人格面貌。

而要避免巴纳姆效应,就应客观真实地认识自己。

定义人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点,心理学上将这种倾向称为“巴纳姆效应”(Barnum effect)。

巴纳姆效应又叫福勒效应,因为它最早是由心理学家伯特伦·福勒于1948年通过试验证明的。

爱因斯坦的故事爱因斯坦小时候是个十分贪玩的孩子,他的母亲常常为此忧心忡忡。

母亲的再三告诫对他来说如同耳边风。

直到16岁那年的秋天,一天上午,父亲将正要去河边钓鱼的爱因斯坦拦住,并给他讲了一个故事,正是这个故事改变了爱因斯坦的一生。

父亲说:“昨天我和咱们的邻居杰克大叔去清扫南边的一个大烟囱,那烟囱只有踩着里面的钢筋踏梯才能上去。

你杰克大叔在前面,我在后面。

我们抓着扶手一阶一阶的终于爬上去了,下来时,你杰克大叔依旧走在前面,我还是跟在后面。

后来,钻出烟囱,我们发现了一件奇怪的事情:,你杰克大叔的后背、脸上全被烟囱里的烟灰蹭黑了,而我身上竟连一点烟灰也没有。

”爱因斯坦的父亲继续微笑着说:“我看见你杰克大叔的模样,心想我一定和他一样,脸脏得像个小丑,于是我就到附近的小河里去洗了又洗。

而你杰克大叔呢,他看我钻出烟囱时干干净净的,就以为他也和我一样干干净净的,只草草地洗了洗手就上街了。

结果,街上的人都笑破了肚子,还以为你杰克大叔是个疯子呢。

”爱因斯坦听罢,忍不住和父亲一起大笑起来。

父亲笑完后,郑重地对他说:“其实别人谁也不能做你的镜子,只有自己才是自己的镜子。

拿别人做镜子,白痴或许会把自己照成天才的。

”在2000年前,古希腊人就把“认识你自己”作为铭文刻在阿波罗神庙的门柱上。

然而时至今日,人们不能不遗憾地说,“认识自己”的目标距离我们仍然还很遥远。

巴纳姆效应巴纳姆效应(Barnum effect)也叫凡事循规蹈矩效应,在心理学中指人们认为一些通用描述或措辞通常适用于大多数人,而不经过真正检验就认为适用于自身。

简单来说,就是人们容易相信适用于自己的泛泛之谈。

巴纳姆效应是很多心理学现象中非常重要的一种,也是广告、推销和招聘中常用的技巧。

这个效应得名于美国马戏团开创者巴纳姆(Phineas Taylor Barnum)。

他经常使用一些非常笼统的描述,例如“你是强大而有天赋的人”或“你在朋友中是很受欢迎的”,吸引人们观看他的表演。

他甚至认为一些明显不可能发生的事情都可以引起人们的信任和兴趣。

这些说法和描述并不具体和精确,但是他们仍旧有很多人为之折服。

巴纳姆效应是如何运作的呢?首先,它是基于我们的自我认同的。

很多人都试图了解自己,对自身性格、偏好、倾向等方面的剖析非常感兴趣。

因此,在听到描述时,人们会倾向于相信它,因为这些描述看起来适用于自己。

其次,这种效应也是一种心理学的认知偏差。

简单来说,人们倾向于将他们所看到的东西解读成符合自身期望的形式,例如对于描述的翻译。

大多数人都是适应者,他们很容易被社交常规吸引,依赖于他们的经验和知识来评估表达,而缺乏独立思考的能力,他们很容易被引导。

这种情况特别发生在那些需要依靠别人做出决策的人身上,比如说那些咨询心理医生或面试者。

许多推销人员,管理人员和招聘人员经常利用这种效应来说服别人。

虽然巴纳姆效应经常被用作推销技术或招聘过程中的一种技巧,但是它也可以是一种非常有用的工具。

首先,它可以帮助我们了解自己的思想和行为方式,并识别什么特征我们容易被认同。

其次,它可以帮助我们更好地了解他人并更好地了解他们的需求和期望。

最后,这种效应可以帮助我们更好地理解人们对我们的期望,并且让我们更容易地与他们交往和沟通。

总的来说,巴纳姆效应是在心理学中一个古老而且聚敛了大量资料的现象。

虽然它可能被用来迷惑别人,但它也有足够的威力来帮助我们了解自己和他人。

巴纳姆效应巴纳姆效应(Barnum effect)是1948年由心理学家伯特伦·福勒通过试验证明的一种心理学现象,以杂技师巴纳姆的名字命名,认为每个人都会很容易相信一个笼统的、一般性的人格描述特别适合他。

即使这种描述十分空洞,仍然认为反映了自己的人格面貌,哪怕自己根本不是这种人。

中文名巴纳姆效应外文名Barnum effect 时间1948年领域心理学创始人伯特伦·福勒目录1 起源2 实验3 产生原因4 应对方法起源巴纳姆效应又称福勒效应,星相效应,是1948年由心理学家伯特伦·福勒通过试验证明的一种心理学现象,人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点,当人们用一些普通、含糊不清、广泛的形容词来描述一个人的时候,人们往往很容易就接受这些描述,却认为描述中所说的就是自己。

正如一位名叫肖曼·巴纳姆的著名杂技师在评价自己的表演时说,他之所以很受欢迎是因为节目中包含了每个人都喜欢的成分,所以他使得“每一分钟都有人上当受骗”。

20世纪50年代,心理学家保罗·米尔以著名的美国马戏团艺人菲尼亚斯·泰勒·巴纳姆的名字将弗瑞尔的实验结果命名为“巴纳姆效应”。

[1]实验心理学家弗拉(Bertram Forer)于1948年对学生进行一项人格测验,并根据测验结果分析。

试后学生对测验结果与本身特质的契合度评分,0分最低,5分最高。

事实上,所有学生得到的“个人分析”都是相同的:“你祈求受到他人喜爱却对自己吹毛求疵。

虽然人格有些缺陷,大体而言你都有办法弥补。

你拥有可观的未开发潜能尚未就你的长处发挥。

看似强硬、严格自律的外在掩盖着不安与忧虑的内心。

许多时候,你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的决定。

你喜欢一定程度的变动并在受限时感到不满。

你为自己是独立思想者自豪并且不会接受没有充分证据的言论。

但你认为对他人过度坦率是不明智的。

巴纳姆效应-星座预言几分准确调查报告本次活动目的:调查大学生对于星座迷信程度调查对象:广西师范大学漓江学院在校大学生巴纳姆效应(Barnum effect)是由心理学家伯特伦·福勒于1948年通过试验证明的一种心理学现象,它主要表现为:每个人都会很容易相信一个笼统的、一般性的人格描述特别适合他。

即使这种描述十分空洞,他仍然认为反映了自己的人格面貌。

20世纪50年代,心理学家保罗·米尔以著名的美国马戏团艺人菲尼亚斯·泰勒·巴纳姆的名字将伯特伦·弗瑞尔的实验结果命名为“巴纳姆效应”。

巴纳姆曾经说过一句名言,任何一流的马戏团应该有能力让每个人看到自己喜欢的节目。

有位心理学家曾经针对这种一效应做过一个实验,他给一群人做完明尼苏达多项人格调查表(MMPI)后,拿出两份结果让参加者判断哪一份是自己的结果。

事实上,一份是参加者自己的结果,另一份是多数人的回答平均起来的结果。

参加者竟然认为后者更准确地表达了自己的人格特征。

这项研究也验证了这一效应,每个人很容易相信一个笼统的、一般性的人格描述特别适合他。

即使这种描述十分空洞,他仍然认为反映了自己的人格面貌。

本次实验的意义:不要在迷信星座预言实验假设:大多数人相信星座预言,部分人不相信。

实验步骤:1、做一份调查问卷2、对大学生进行抽样调查。

3、对调查进行总结我们在学校进行了相关的调查,调查的结果有几种:1.大多数人相信星座预言2.大部分人会根据星座预言来决定自己的决定3.调查过程:根据课程的需要,我开始进行调查问卷的设计,首要任务就是要确定本次心理调查方向、以及题目!经过我们的反复推敲,我们决定对大学生的星座预言进行心理调查,以便了解大学生在看到今天的星座时的反应;调查方向已经定下了,鉴于我们所调查的方向,我们初步打算将本次调查的题目定为:星座预言问卷调查。

调查题目定下来以后,我们就开始针对这个调查方向来设计调查题目了。