虚词用法解说及举例

- 格式:doc

- 大小:38.01 KB

- 文档页数:2

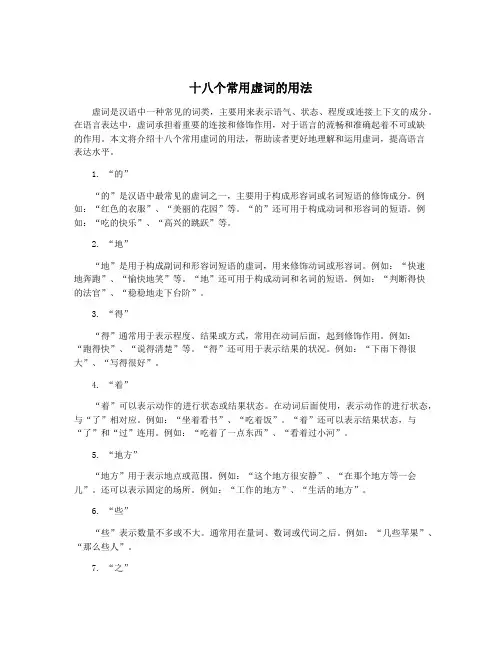

十八个常用虚词的用法虚词是汉语中一种常见的词类,主要用来表示语气、状态、程度或连接上下文的成分。

在语言表达中,虚词承担着重要的连接和修饰作用,对于语言的流畅和准确起着不可或缺的作用。

本文将介绍十八个常用虚词的用法,帮助读者更好地理解和运用虚词,提高语言表达水平。

1. “的”“的”是汉语中最常见的虚词之一,主要用于构成形容词或名词短语的修饰成分。

例如:“红色的衣服”、“美丽的花园”等。

“的”还可用于构成动词和形容词的短语。

例如:“吃的快乐”、“高兴的跳跃”等。

2. “地”“地”是用于构成副词和形容词短语的虚词,用来修饰动词或形容词。

例如:“快速地奔跑”、“愉快地笑”等。

“地”还可用于构成动词和名词的短语。

例如:“判断得快的法官”、“稳稳地走下台阶”。

3. “得”“得”通常用于表示程度、结果或方式,常用在动词后面,起到修饰作用。

例如:“跑得快”、“说得清楚”等。

“得”还可用于表示结果的状况。

例如:“下雨下得很大”、“写得很好”。

4. “着”“着”可以表示动作的进行状态或结果状态。

在动词后面使用,表示动作的进行状态,与“了”相对应。

例如:“坐着看书”、“吃着饭”。

“着”还可以表示结果状态,与“了”和“过”连用。

例如:“吃着了一点东西”、“看着过小河”。

5. “地方”“地方”用于表示地点或范围。

例如:“这个地方很安静”、“在那个地方等一会儿”。

还可以表示固定的场所。

例如:“工作的地方”、“生活的地方”。

6. “些”“些”表示数量不多或不大。

通常用在量词、数词或代词之后。

例如:“几些苹果”、“那么些人”。

7. “之”“之”用于连接名词或代词,并在句子中具有指示作用。

例如:“孔子之道”、“玛丽之所以能成功”。

8. “的话”“的话”用于引导条件状语从句,起到暗示或引导的作用。

例如:“如果你不去的话,我也不去”、“买书的话,就去书店”。

9. “总”“总”表示总体或总共的意思,用在数词或代词之后。

例如:“总有一天我会成功”、“总共有十个人”。

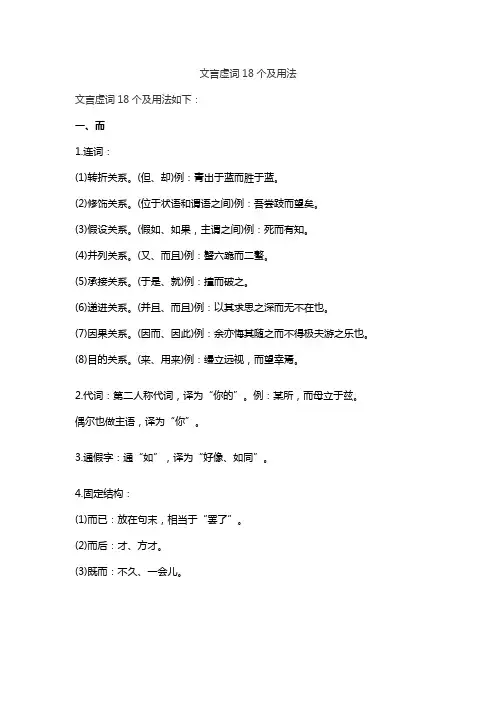

文言虚词18个及用法文言虚词18个及用法如下:一、而1.连词:(1)转折关系。

(但、却)例:青出于蓝而胜于蓝。

(2)修饰关系。

(位于状语和谓语之间)例:吾尝跂而望矣。

(3)假设关系。

(假如、如果,主谓之间)例:死而有知。

(4)并列关系。

(又、而且)例:蟹六跪而二螯。

(5)承接关系。

(于是、就)例:撞而破之。

(6)递进关系。

(并且、而且)例:以其求思之深而无不在也。

(7)因果关系。

(因而、因此)例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(8)目的关系。

(来、用来)例:缦立远视,而望幸焉。

2.代词:第二人称代词,译为“你的”。

例:某所,而母立于兹。

偶尔也做主语,译为“你”。

3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。

4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。

动作同时进行为修饰关系,动作有先后为承接关系。

二、何1.疑问代词:(1)作宾语,“什么、哪里”。

何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。

例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。

后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。

例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉?(3)作定语,“什么”。

何+名词。

例:何人?何物?何时?何地?何事?(4)做主语,“什么”。

例:何谓阁子也?2.副词:(1)程度副词,“多么”。

何+形容词。

例:开国何茫然?(2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。

何+动词,位于句首。

例:何不按兵束甲。

3.固定结构:(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。

(4)何乃:怎能。

(5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。

三、乃1.副词:(1)承接关系,“就、于是、才”。

例:度我入军中,公乃入。

(2)转折关系,“却、竟然、反而”。

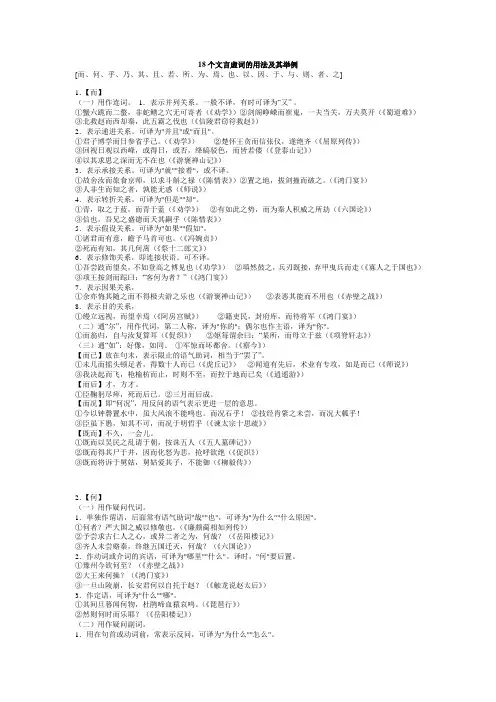

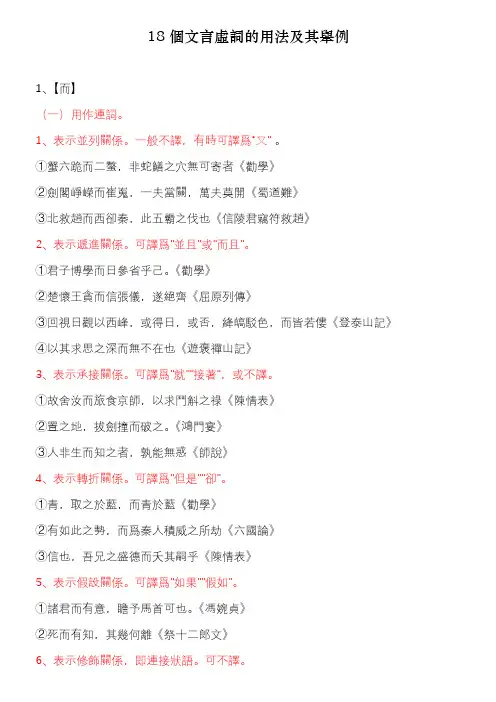

18个文言虚词的用法及其举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之]1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

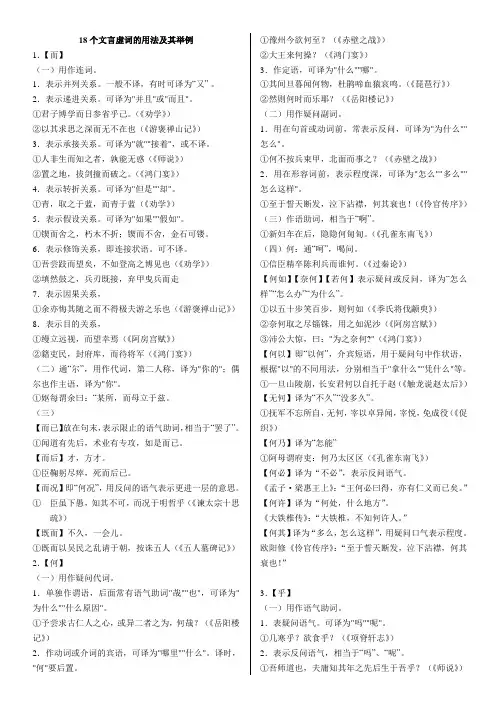

18个文言虚词的用法及其举例1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

(三)【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

①闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

【而后】才,方才。

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。

【而况】即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

①臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)【既而】不久,一会儿。

①既而以吴民之乱请于朝,按诛五人(《五人墓碑记》)2.【何】(一)用作疑问代词。

1.单独作谓语,后面常有语气助词"哉""也",可译为"为什么""什么原因"。

①予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)2.作动词或介词的宾语,可译为"哪里""什么"。

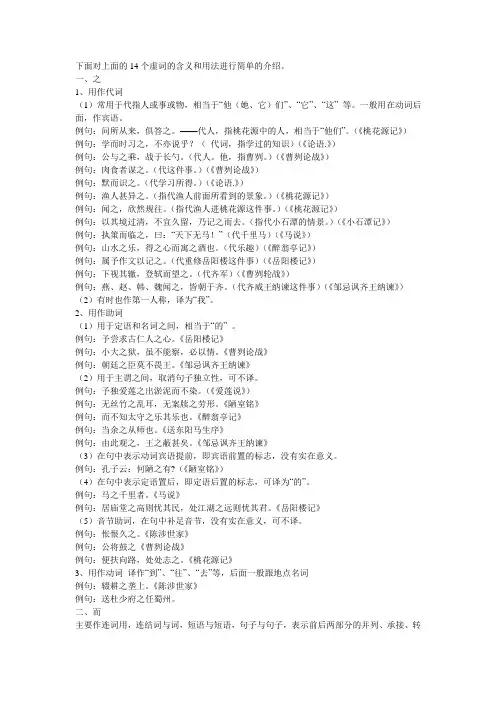

下面对上面的14个虚词的含义和用法进行简单的介绍。

一、之1、用作代词(1)常用于代指人或事或物,相当于“他(她、它)们”、“它”、“这” 等。

一般用在动词后面,作宾语。

例句:问所从来,俱答之。

——代人,指桃花源中的人,相当于“他们”。

(《桃花源记》)例句:学而时习之,不亦说乎?(代词,指学过的知识)(《论语.》)例句:公与之乘,战于长勺。

(代人。

他,指曹刿。

)(《曹刿论战》)例句:肉食者谋之。

(代这件事。

)(《曹刿论战》)例句:默而识之。

(代学习所得。

)(《论语.》)例句:渔人甚异之。

(指代渔人前面所看到的景象。

)(《桃花源记》)例句:闻之,欣然规往。

(指代渔人进桃花源这件事。

)(《桃花源记》)例句:以其境过清,不宜久留,乃记之而去。

(指代小石潭的情景。

)(《小石潭记》)例句:执策而临之,曰:“天下无马!”(代千里马)(《马说》)例句:山水之乐,得之心而寓之酒也。

(代乐趣)(《醉翁亭记》)例句:属予作文以记之。

(代重修岳阳楼这件事)(《岳阳楼记》)例句:下视其辙,登轼而望之。

(代齐军)(《曹刿轮战》)例句:燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

(代齐威王纳谏这件事)(《邹忌讽齐王纳谏》)(2)有时也作第一人称,译为“我”。

2、用作助词(1)用于定语和名词之间,相当于“的” 。

例句:予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》例句:小大之狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》例句:朝廷之臣莫不畏王。

《邹忌讽齐王纳谏》(2)用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

例句:予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)例句:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

《陋室铭》例句:而不知太守之乐其乐也。

《醉翁亭记》例句:当余之从师也。

《送东阳马生序》例句:由此观之,王之蔽甚矣。

《邹忌讽齐王纳谏》(3)在句中表示动词宾语提前,即宾语前置的标志,没有实在意义。

例句:孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)(4)在句中表示定语置后,即定语后置的标志,可译为“的”。

例句:马之千里者。

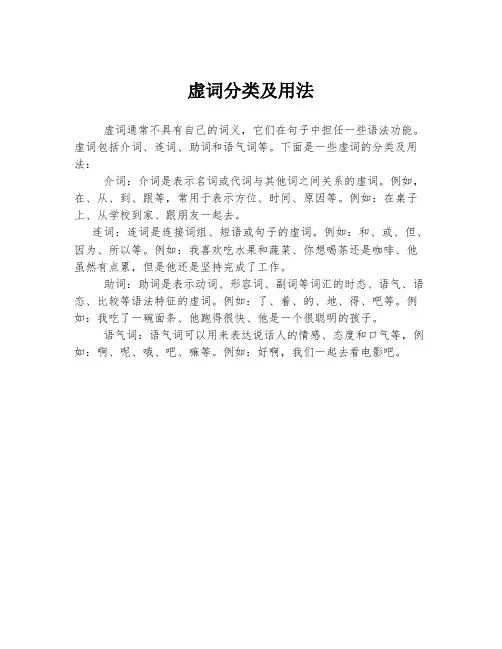

虚词分类及用法

虚词通常不具有自己的词义,它们在句子中担任一些语法功能。

虚词包括介词、连词、助词和语气词等。

下面是一些虚词的分类及用法:

介词:介词是表示名词或代词与其他词之间关系的虚词。

例如,在、从、到、跟等,常用于表示方位、时间、原因等。

例如:在桌子上、从学校到家、跟朋友一起去。

连词:连词是连接词组、短语或句子的虚词。

例如:和、或、但、因为、所以等。

例如:我喜欢吃水果和蔬菜、你想喝茶还是咖啡、他虽然有点累,但是他还是坚持完成了工作。

助词:助词是表示动词、形容词、副词等词汇的时态、语气、语态、比较等语法特征的虚词。

例如:了、着、的、地、得、吧等。

例如:我吃了一碗面条、他跑得很快、他是一个很聪明的孩子。

语气词:语气词可以用来表达说话人的情感、态度和口气等,例如:啊、呢、哦、吧、嘛等。

例如:好啊,我们一起去看电影吧。

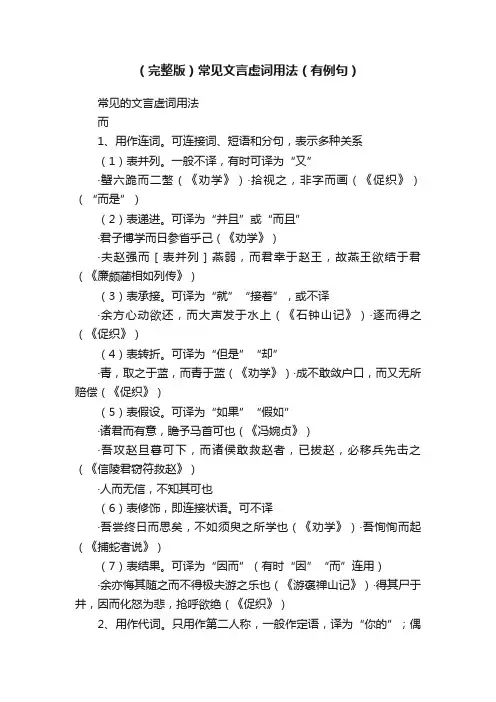

(完整版)常见文言虚词用法(有例句)常见的文言虚词用法而1、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系(1)表并列。

一般不译,有时可译为“又”·蟹六跪而二螯(《劝学》)·拾视之,非字而画(《促织》)(“而是”)(2)表递进。

可译为“并且”或“而且”·君子博学而日参省乎己(《劝学》)·夫赵强而[表并列]燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君(《廉颇蔺相如列传》)(3)表承接。

可译为“就”“接着”,或不译·余方心动欲还,而大声发于水上(《石钟山记》)·逐而得之(《促织》)(4)表转折。

可译为“但是”“却”·青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)·成不敢敛户口,而又无所赔偿(《促织》)(5)表假设。

可译为“如果”“假如”·诸君而有意,瞻予马首可也(《冯婉贞》)·吾攻赵旦暮可下,而诸侯敢救赵者,已拔赵,必移兵先击之(《信陵君窃符救赵》)·人而无信,不知其可也(6)表修饰,即连接状语。

可不译·吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也(《劝学》)·吾恂恂而起(《捕蛇者说》)(7)表结果。

可译为“因而”(有时“因”“而”连用)·余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)·得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝(《促织》)2、用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”·而翁归,自与汝复算耳(《促织》)·夫差,而忘越王之杀而父乎(《作传·定公十四年》)3、复音虚词“而已”,放在句末,表限止的语气助词,相当于“罢了”·闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)·时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》)何1、用作疑问代词(1)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”“也”,可译为“为什么”“什么原因”·何者?严大国之威以修敬也(《廉颇蔺相如列传》)·予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》)(2)作前置宾语,主要代处所和事物,可译为“哪里”“什么”,译时要后置·豫州今欲何至(《赤壁之战》)·大王来何操(《鸿门宴》)(3)作定语,可译为“什么”“哪”·然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)·其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣(《琵琶行》)2、用作副词(1)用在句首或动词前,常表反问,可译为“为什么”“怎么”·何不按兵束甲,北面而事之(《赤壁之战》)·徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)(2)用在形容词前,表程度深,可译为“怎么”“多么”“怎么这样”·小子无所畏,何敢助妇语(《孔雀东南飞》)·至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也(《伶官传序》)·青泥何盘盘,百步九折萦岩峦(《蜀道难》)3、复音虚词(1)“何如”常用于疑问句中,相当于“怎么样”或“什么样”·少卿视仆于妻子何如哉(《报任安书》)·今单车来代之,何如哉[怎么回事呢](《信陵君窃符救赵》)·樊哙曰:“今日之事何如”(《鸿门宴》)·君以袁某为何如人哉(《谭嗣同》)(2)“何以”即“以何”,介宾短语,用于疑问句中作状语,据“以”的不同用法,分别相当于“拿什么”“凭什么”等·何以战(《曹刿论战》)·君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)(3)“何乃”,表反诘语气,可译为“怎么竟”;表进层关系,可译为“何况”·阿母谓府吏“何乃太区区…”(《孔雀东南飞》)·今将军尚不得夜行,何乃故也[现在的将军尚且不能夜里通行,何况前任的将军呢]乎1、用作语气助词(1)表疑问语气。

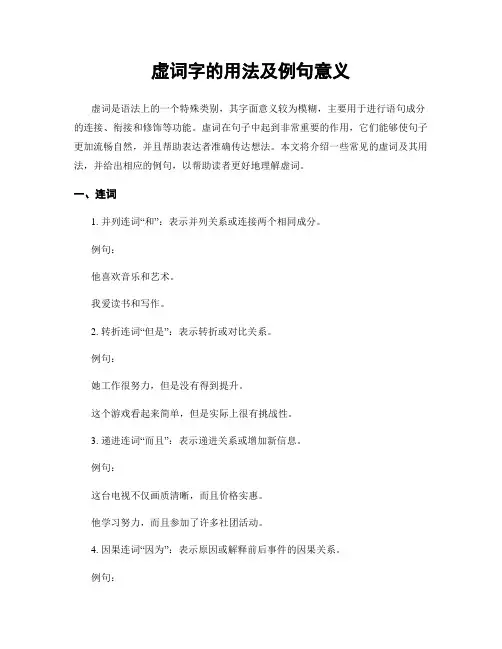

虚词字的用法及例句意义虚词是语法上的一个特殊类别,其字面意义较为模糊,主要用于进行语句成分的连接、衔接和修饰等功能。

虚词在句子中起到非常重要的作用,它们能够使句子更加流畅自然,并且帮助表达者准确传达想法。

本文将介绍一些常见的虚词及其用法,并给出相应的例句,以帮助读者更好地理解虚词。

一、连词1. 并列连词“和”:表示并列关系或连接两个相同成分。

例句:他喜欢音乐和艺术。

我爱读书和写作。

2. 转折连词“但是”:表示转折或对比关系。

例句:她工作很努力,但是没有得到提升。

这个游戏看起来简单,但是实际上很有挑战性。

3. 递进连词“而且”:表示递进关系或增加新信息。

例句:这台电视不仅画质清晰,而且价格实惠。

他学习努力,而且参加了许多社团活动。

4. 因果连词“因为”:表示原因或解释前后事件的因果关系。

例句:我们没能赢得比赛,是因为队员们太紧张。

他没去上学,因为生病了。

二、介词1. 表示位置关系的介词“在”:用于表示某物或某人所处的位置。

例句:书在桌子上。

我在图书馆里学习。

2. 表示时间关系的介词“在”:用于表示某一特定的时间点或段落。

例句:明天我们要在8点钟到达机场。

我通常在晚上10点睡觉。

3. 表示方式、方式等方面的介词“以及/和”:用于列举事物或说明方式方法等。

例句:我们需要水、食物以及防护设备去野营。

这个项目需要耐心、技巧和团队合作。

4. 表示目的或用途的介词“为了”:用于说明行动或做某事的目的。

例句:她努力学习,为了能够考上理想的大学。

我每天早起锻炼身体,为了保持健康。

三、副词1. 表示程度强弱关系的副词“很”:用于修饰形容词或动词,表示程度较高。

例句:这本书很有趣,我一口气读完了。

他很擅长游泳,每次比赛都取得好成绩。

2. 表示时间关系的副词“经常”:表示频繁发生或持续存在的状态。

例句:他经常去健身房锻炼身体。

我经常和朋友们一起看电影。

3. 表示方式或方式方面的副词“慢慢地”:表示缓慢或逐渐进行。

例句:孩子们慢慢地长大了。

18個文言虛詞的用法及其舉例1、【而】(一)用作連詞。

1、表示並列關係。

一般不譯,有時可譯爲“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鱔之穴無可寄者《勸學》②劍閣崢嶸而崔嵬,一夫當關,萬夫莫開《蜀道難》③北救趙而西卻秦,此五霸之伐也《信陵君竊符救趙》2、表示遞進關係。

可譯爲"並且"或"而且"。

①君子博學而日參省乎己。

《勸學》②楚懷王貪而信張儀,遂絕齊《屈原列傳》③回視日觀以西峰,或得日,或否,絳皜駁色,而皆若僂《登泰山記》④以其求思之深而無不在也《遊褒禪山記》3、表示承接關係。

可譯爲"就""接著",或不譯。

①故舍汝而旅食京師,以求鬥斛之祿《陳情表》②置之地,拔劍撞而破之。

《鴻門宴》③人非生而知之者,孰能無惑《師說》4、表示轉折關係。

可譯爲"但是""卻"。

①青,取之於藍,而青於藍《勸學》②有如此之勢,而爲秦人積威之所劫《六國論》③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎《陳情表》5、表示假設關係。

可譯爲"如果""假如"。

①諸君而有意,瞻予馬首可也。

《馮婉貞》②死而有知,其幾何離《祭十二郎文》6、表示修飾關係,即連接狀語。

可不譯。

①吾嘗跂而望矣,不如登高之博見也《勸學》②填然鼓之,兵刃既接,棄甲曳兵而走《寡人之於國也》③項王按劍而跽曰:“客何爲者?”《鴻門宴》7、表示因果關係,①余亦悔其隨之而不得極夫遊之樂也《遊褒禪山記》②表惡其能而不用也《赤壁之戰》8、表示目的關係,①縵立遠視,而望幸焉《阿房宮賦》②籍吏民,封府庫,而待將軍《鴻門宴》(二)通假字。

通“爾”。

用作代詞,第二人稱,譯爲"你的";偶爾也作主語,譯爲"你"。

①而翁歸,自與汝復算耳《促織》②嫗每謂余曰:“某所,而母立於茲《項脊軒志》(三)通假字。

通“如”:好像,如同。

①軍驚而壞都舍。

十八个虚词的用法和例句虚词是语言中的一类词汇。

它们通常不具有独立的意义,但在语法和句子结构中起到重要的作用。

虚词在各种语言中都存在,而且在不同的语言中可能有不同的形式和用法。

在中文中,虚词也是非常常见的,其中有一些虚词的用法和例句比较典型,下面就来介绍一下这十八个虚词。

一、的“的”是一个非常常见的虚词,在中文中有多种用法。

一般来说,它可以用来表示所有格,如“我爸爸的车”、“这本书的作者”等。

还可以用来表示修饰关系,如“红色的花”、“高大的建筑”等。

此外,它还可以用来表示强调,如“真的吗?”、“他是个很聪明的人”等。

二、地“地”通常用来构成副词,如“快速地跑”、“安静地听”等。

它还可以用来表示方式或状态,如“开心地笑”、“悲伤地哭”等。

三、得“得”通常用来连接动词和补语,表示结果或程度,如“跑得快”、“说得好”等。

此外,它还可以用来表示可能性,如“可能得到”、“不一定得赢”等。

四、地方“地方”通常用来表示地点或场所,如“这个地方很美”、“他去了一个新的地方”等。

此外,它还可以用来表示事物的位置或部位,如“放在这个地方”、“头顶上的地方”。

五、了“了”是一个非常常见的虚词,在中文中有多种用法。

一般来说,它可以用来表示动作的完成,如“吃了饭”、“看了电影”等。

还可以用来表示变化或状态的转移,如“天气变了”、“他生病了”等。

此外,它还可以用来表示强调或感叹,如“真了不起!”、“太好了!”等。

六、地步“地步”通常用来表示程度或状态的极端,如“糟糕到了极点的地步”、“高兴到了无以复加的地步”等。

七、地位“地位”通常用来表示一个人或事物在社会等级中的位置或地位,如“他在公司中的地位很高”、“这个城市在全国的地位很重要”等。

八、地点“地点”通常用来表示某个事件或活动发生的地方,如“会议的地点在哪里?”、“他们在一个偏远的地点建了一座小屋”。

九、地球“地球”是我们居住的星球的名称,也是一个常见的虚词。

它通常用来表示地球这个星球,如“地球上的生物”、“地球的自然环境”等。

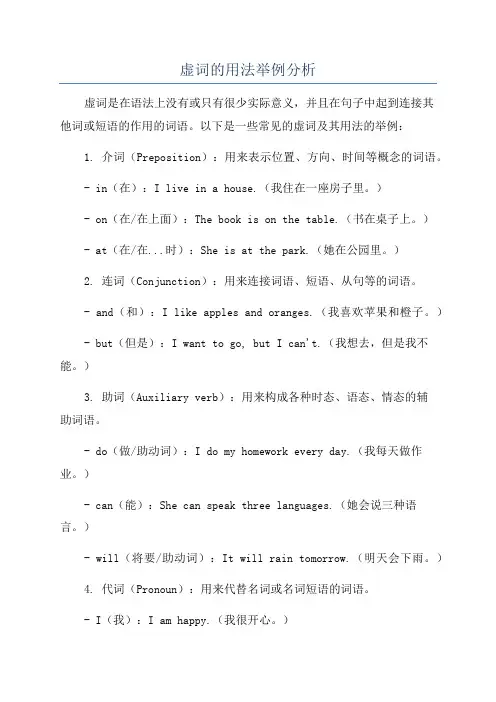

虚词的用法举例分析虚词是在语法上没有或只有很少实际意义,并且在句子中起到连接其他词或短语的作用的词语。

以下是一些常见的虚词及其用法的举例:1. 介词(Preposition):用来表示位置、方向、时间等概念的词语。

- in(在):I live in a house.(我住在一座房子里。

)- on(在/在上面):The book is on the table.(书在桌子上。

)- at(在/在...时):She is at the park.(她在公园里。

)2. 连词(Conjunction):用来连接词语、短语、从句等的词语。

- and(和):I like apples and oranges.(我喜欢苹果和橙子。

)- but(但是):I want to go, but I can't.(我想去,但是我不能。

)3. 助词(Auxiliary verb):用来构成各种时态、语态、情态的辅助词语。

- do(做/助动词):I do my homework every day.(我每天做作业。

)- can(能):She can speak three languages.(她会说三种语言。

)- will(将要/助动词):It will rain tomorrow.(明天会下雨。

)4. 代词(Pronoun):用来代替名词或名词短语的词语。

- I(我):I am happy.(我很开心。

)- you(你):Can you help me?(你能帮我吗?)- it(它):The cat is sleeping. It looks cute.(那只猫在睡觉。

它看起来很可爱。

)需要注意的是,虚词在句子中虽然没有实际意义,但它们对于句子的结构和语法是至关重要的。

通过学习和理解虚词的用法,可以更好地理解和运用语言。

18个文言虚词的用法及其举例而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之(一)而1. 用作连词。

(1)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“并且”“又”。

例如:蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》)(2)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

例如:以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)(3)表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

例如:人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)(4)表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

例如:有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)例如:(5)表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

例如:锲而不舍,金石可镂(6)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

例如:吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)(7)表示因果关系,可译为“因而”例如:表恶其能而不用也(《赤壁之战》)(8)表示目的关系,缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)2. 通“尔”,用作代词,第二人称,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

”(《项脊轩志》)3. 通“如”:好像,如同。

军惊而坏都舍。

(《察今》)【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)【而况】即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

而况石乎!(二)何1. 用作疑问代词。

(1)单独作谓语,后面常有语气助词“哉”“也”,可译为“为什么”“什么原因”。

例如:①齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?(《六国论》)②不能自免,卒就死耳,何也?(《报任安书》)(2)作动词或介词的宾语,可译为“哪里”“什么”。

译时,“何”要前置。

例如:①豫州今欲何至?(《赤壁之战》)②大王来何操?(《鸿门宴》)③不然,籍何以至此?(《鸿门宴》)(3)作定语,可译为“什么”“哪”。

例如:其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

(《琵琶行》)2. 用作副词。

12个文言虚词的用法及例句一、文言虚词的概念文言虚词是指在古代汉语中具有虚化、功能隐蔽的词语,常用来表示语气、态度等,起到连接上下文和修辞表达的作用。

本文将介绍12个常见的文言虚词,包括“乃”、“则”、“耳”、“焉”、“也”、“矣”、“尔/而”、“何”、“其”、“亦”、“若”和“故”,并给出相应使用例句。

二、乃1.含义:表示递进关系、结果推论或重要性。

2.例句:吾闻明主之道,则臣不自从乃迷。

三、则1.含义:表示假设条件、附加说明或结果。

2.例句:士可杀不可辱,则礼为法。

四、耳1.含义:表示转折关系或引起后续解释。

2.例句:天下者,岂非一人之仓廪哉!上则有官府之粟帛,下则有农夫之劳耳。

五、焉1.含义:表示疑问、选择或陈述事实。

2.例句:吾欲遨游于山川之间焉。

六、也1.含义:用于肯定或否定的陈述中。

2.例句:何以解忧,唯有杜康,其味可人也。

七、矣1.含义:表示动作完成或陈述事实。

2.例句:君子喻于义,而施不必待于言;计正而不先矣。

八、尔/而1.含义:代词“你”或副词“还”。

2.例句:尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

九、何1.含义:引导疑问词组或感叹语气。

2.例句:余闻汝乃天下公敌,果然何事?十、其1.含义:表示所指或关系归属。

2.例句:欲速则不达者其所均也。

十一、亦1.含义:表示相似关系或转折意思。

2.例句:明月几时有?把酒问青天。

亦知今夕是何年?十二、若1.含义:表示假设条件或比喻。

2.例句:昔日龙舸已渡黄河矣,今朝羊车复至若。

以上是12个文言虚词及其用法的介绍。

这些虚词具有丰富多样的功能,在文言文中发挥重要作用。

通过理解和运用这些虚词,我们可以更好地理解古代文言文的意思,并提升自己的阅读能力。

希望本文能为读者对这些虚词的理解和应用提供一些帮助。

一、【之】1.代词⑴人称代词①第三人称——可代人、事、物,译为:“他(们)”、“它(们)”。

例:A 臣请入,与之同命。

(《鸿门宴》)B 子孙视之不甚惜。

(《六国论》)C 简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)②第一人称(较少见),译为:“我”。

例:A 鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(《廉颇蔺相如列传》)B 臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。

(《信陵君窃符救赵》)⑵指示代词——表近指,译为:“这(种)、这样、这些”。

例:A 均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)B 然而不王者,未之有也。

(《寡人之于国也》)C 郯子之徒,其贤不及孔子。

(《师说》)D 之二虫又何知。

(《逍遥游》)2.助词⑴用于定语和中心词之间,译为:“的”。

例:A 是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)B 何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?(《谏太宗十思疏》)⑵主谓之间取消句子独立性,不译。

例:A 寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(《寡人之于国也》)B 天之苍苍,其正色邪?(《逍遥游》)C 公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)⑶宾语前置标志,不译。

例:A 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)B 夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)⑷表明定语后置,不译。

例:A 蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)B 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)⑸音节助词,不译。

例:A 填然鼓之,兵刃既接。

(《寡人之于国也》)B 六艺经传皆通习之。

(《师说》)3.动词作谓语(该义项为实词用法),译为:“到、往”。

例:A 又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

(《五人墓碑记》)B 及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(《兰亭集序》)C 奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)二、【为】1.动词作谓语(该义项为实词用法),翻译比较灵活,如:⑴做、作例:A 斩木为兵,揭竿为旗。

(《过秦论》)B 冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)⑵治、治理例:为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)⑶担任、充当例:温故而知新,可以为师矣。

文言文中18个虚词的用法及其举例文言文中的虚词包括“之、乎、者、所、其、而、乃、焉、以、为、於、若、与、也、者、之、者、乎”等等。

这些虚词在古代汉语中起着连接句子成分、标注语气、引导句子结构等作用。

举例如下:1. 之,表示所指代的事物,如“是为之大勇也”(《孟子·尽心上》)。

2. 乎,用于疑问句或感叹句的句末,如“何谓也乎?”(《庄子·逍遥游》)。

3. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

4. 所,用于句中表示所指代的事物,如“所恶乎人之为恶”(《庄子·逍遥游》)。

5. 其,用于句中表示所指代的事物,如“其为人也孝弟”(《论语·雍也》)。

6. 而,连接两个并列的动作或状态,如“民之生也,独立而已矣”(《庄子·逍遥游》)。

7. 乃,表示因果关系,如“非其鬼而谁之鬼乎?”(《庄子·大宗师》)。

8. 焉,用于句末表示疑问或感叹,如“何以明之焉?”(《庄子·逍遥游》)。

9. 以,表示手段、方法,如“是以圣人不行而知”(《道德经》)。

10. 为,表示目的、结果,如“为天下者谓之天下”(《庄子·大宗师》)。

11. 於,表示处所,如“於是民大乐”(《庄子·逍遥游》)。

12. 若,用于条件句中,如“若夫乐与丧”(《庄子·大宗师》)。

13. 与,表示并列关系,如“与天地参其德”(《庄子·逍遥游》)。

14. 也,用于句末表示肯定或强调,如“人之生也直”(《论语·雍也》)。

15. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

16. 之,表示所指代的事物,如“是为之大勇也”(《孟子·尽心上》)。

17. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

18. 乎,用于疑问句或感叹句的句末,如“何谓也乎?”(《庄子·逍遥游》)。

18个文言虚词用法例释18文言虚词用法例释vp[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之]1.【而】(一)用做连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪下而二螯。

②魏公子者,魏昭王少子,而魏安王异母弟也。

③北救赵而西却秦。

④剑阁峥嵘而崔嵬。

2.表示递进关系。

可译为“而且”。

①君子博学而日参省乎己。

②今媪尊长安君之位,而封之以膏腴之地。

③以其求思之深而无不在也。

3.表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

①朝济而夕设版焉。

②进而徐趋,至而自谢。

③故舍汝而旅食京师,以求升斗之禄。

④置之地,拔剑撞而破之。

⑤卒廷见相如,毕礼而归之。

⑥简能而任之,择善而从之。

⑦人非生而知之者,孰能无惑?⑧骊山北构而西折。

⑨余方心动欲还,而大声播发于水上。

4.表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

①青,取之于蓝,而青于蓝。

(②狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

③信而见疑,忠而被谤。

④有情而不从师,其为惑也,终疑惑矣。

⑤存有如此之势,而为秦人积威之劫夺。

5.则表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

①吾攻赵旦暮且下,而诸侯敢救赵者,吾下赵,必移兵先击之。

②死而有知,其几何离?③诸君而急于,瞻予马首可以也。

6.表示修饰关系,即连接状语和中心语。

可不译。

①夜缒而出。

②,泠然善也。

③子路率尔而对曰④浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

⑤吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

⑥弃甲曳兵而走。

⑦则天下之民皆引领而望之矣。

⑧老妇恃辇而行。

⑨于是秦人拱手而取西河之外。

1⑩执敲扑而鞭笞天下。

⑾项王按剑而跽曰⑿缇骑按剑而前⒀掩口胡卢而笑。

7.表示因果关系,①赂秦而力亏,幻灭之道也。

②余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

③故予与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也而为之记。

④遏其生气,以期重价,而江浙之梅皆病矣。

8.则表示目的关系,①籍吏民,封府库,而待将军。

②缦立远视,而望幸焉。

(二)用做代词,第二人称,通常并作定语,译作为“你的”;偶尔也并作主语,译作为“你”。