袁鹰:“赵丹遗言”的前前后后

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:6

在那遥远的地方袁鹰续写摘要:1.遥远的地方的简介2.袁鹰其人及其作品3.袁鹰的《在那遥远的地方》的创作背景和意义4.《在那遥远的地方》的文学价值和影响5.袁鹰的其他作品及其风格特点6.袁鹰在我国文学史上的地位和贡献正文:在那遥远的地方,有一片广袤的土地,那里风光旖旎,民风淳朴。

这片土地孕育了一位杰出的作家——袁鹰。

袁鹰,原名袁和平,是我国当代著名作家、诗人。

他生于20 世纪初,自幼生活在那遥远的地方,丰富的生活经历为他的创作提供了源源不断的灵感。

袁鹰的作品以其独特的地域特色和深厚的人文底蕴,赢得了广大读者的喜爱。

袁鹰的成名作《在那遥远的地方》是他以家乡为背景,描绘了一幅美丽的边疆画卷。

这首歌词诗意盎然,情感真挚,迅速传遍了大江南北,成为了一首具有时代意义的经典之作。

这首歌不仅展示了袁鹰的文学才华,还体现了他对家乡的深厚感情。

袁鹰的文学作品,无论是诗歌还是散文,都充满了浓郁的边疆风情和民族气息。

他的作品既有独特的地域特色,又具有深刻的时代内涵,成为了我国文学史上一道独特的风景线。

袁鹰的《在那遥远的地方》对我国文学史具有重要意义。

这首作品开创了一种全新的文学风格,启发了后来的许多作家去发掘地域文化的独特魅力。

同时,《在那遥远的地方》还传递了一种积极向上的精神,鼓励人们去追求美好的生活。

袁鹰的其他作品同样具有很高的文学价值。

如他的诗歌《草原之夜》、《天山牧歌》等,都以鲜明的地域特色和优美的诗句,赢得了广泛的赞誉。

袁鹰的散文作品也充满了独特的风格,如《边疆散记》、《遥远的星球》等,都是他以真挚的感情描绘家乡和人民的佳作。

在我国文学史上,袁鹰以其丰富的创作和独特的文学风格,占据了举足轻重的地位。

他的作品不仅为我国文学事业做出了卓越的贡献,还影响了一代又一代的文学工作者和爱好者。

总的来说,袁鹰及其作品是我国文学史上的一颗璀璨明珠。

电影艺术家赵丹_700字

赵丹,原名赵凤翱。

1915年6月27日生于山东肥城,后迁居江苏南通。

中学时参与组织”小小剧社。

1931年入上海美术专科学校学国画,后参加左翼戏剧运动,取艺名”丹。

1932年在《琵琶春怨》中饰一纨绔子弟,首登影坛。

其后相继拍摄了《上海二十四小时》、《热血忠魂》等20余部影片,显露表演才华。

1935年参加上海业余剧人协会,演出《玩偶之家》、《大雷雨》等世界名剧。

1936年至1937年,因主演《十字街头》和《马路天使》两部优秀影片,蜚声影坛,抗战爆发后参加大型话剧《保卫芦沟桥》的演出,后参加抗日救亡演剧三队。

1938年在新疆遭盛世才迫害,入狱5年。

1943年赴重庆参加抗日救亡演剧活动。

抗战胜利后回上海,加入昆仑影业公司,参加拍摄《幸福狂想曲》、《丽人行》、《武训传》等影片,尤以《乌鸦与麻雀》的表演最为成功。

新中国成立后,先后主演《李时珍》、《海瑰》、《林则徐》、《聂耳》等影片,并自编、自导、自演了《青山恋》(饰路春)。

历任全国人民代表大会一、二、三届代表,全国政协委员,中国影协、剧协常务理事,上海影协副主席等职。

“文化大革命中被非法关押5年多。

粉碎”四人帮后,致力于表演艺术教学。

著有《银幕形象塑造》和《地狱之门》。

1980年10月10日病逝。

郑和(1371一1435),本姓马,小名三保,回族,云南昆阳(今晋宁)人。

明初入宫当太监,因在燕王朱棣争夺皇位的战争中立过军功,赐姓。

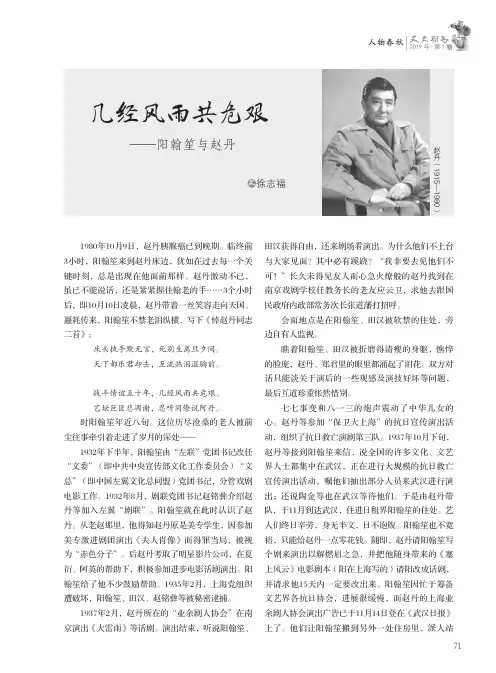

2019年·第711期人物春秋——阳翰笙与赵丹徐志福1980年10月9日,赵丹胰腺癌已到晚期。

临终前3小时,阳翰笙来到赵丹床边,犹如在过去每一个关键时刻,总是出现在他面前那样。

赵丹激动不已,虽已不能说话,还是紧紧握住翰老的手……3个小时后,即10月10日凌晨,赵丹带着一丝笑容走向天国。

噩耗传来,阳翰笙不禁老泪纵横,写下《悼赵丹同志二首》:床头执手默无言,死别生离旦夕间。

天下都乐君却去,互流热泪湿胸前。

战斗情谊五十年,几经风雨共危艰。

艺坛巨匠悲凋谢,忍听同僚说阿丹。

时阳翰笙年近八旬。

这位历尽沧桑的老人被前尘往事牵引着走进了岁月的深处——1932年下半年,阳翰笙由“左联”党团书记改任“文委”(即中共中央宣传部文化工作委员会)“文总”(即中国左翼文化总同盟)党团书记,分管戏剧电影工作。

1932年8月,剧联党团书记赵铭彝介绍赵丹等加入左翼“剧联”。

阳翰笙就在此时认识了赵丹。

从老赵那里,他得知赵丹原是美专学生,因参加美专激进剧团演出《夫人肖像》而得罪当局,被视为“赤色分子”。

后赵丹考取了明星影片公司,在夏衍、阿英的帮助下,积极参加进步电影话剧演出。

阳翰笙给了他不少鼓励帮助。

1935年2月,上海党组织遭破坏,阳翰笙、田汉、赵铭彝等被秘密逮捕。

1937年2月,赵丹所在的“业余剧人协会”在南京演出《大雷雨》等话剧。

演出结束,听说阳翰笙、田汉获得自由,还来剧场看演出。

为什么他们不上台与大家见面?其中必有蹊跷?“我非要去见他们不可!”长久未得见友人而心急火燎般的赵丹找到在南京戏剧学校任教务长的老友应云卫,求他去跟国民政府内政部常务次长张道藩打招呼。

会面地点是在阳翰笙、田汉被软禁的住处,旁边自有人监视。

瞧着阳翰笙、田汉被折磨得清瘦的身躯,憔悴的脸庞,赵丹、郑君里的眼里都涌起了泪花。

双方对话只能谈关于演后的一些观感及演技好坏等问题,最后互道珍重怅然惜别。

七七事变和八一三的炮声震动了中华儿女的心。

赵丹等参加“保卫大上海”的抗日宣传演出活动,组织了抗日救亡演剧第三队。

大师赵丹他真诚地对我们说:“你们不是在演话剧,而是在演‘吼剧’,从头到尾都在吼。

你们演戏要动心、要动情……” 我和赵丹同乡,又是同一小学间隔50年的校友,所以对他特别景仰。

赵丹从小是“皮猴”。

父亲开电影院,他常常看白戏,回到家就依葫芦画瓢。

少年时为演进步戏,被当时的南通反动政府追捕。

一个月黑风高之夜,他颠沛十八里地逃到天生港,涛涛江水中,一叶扁舟飘荡去上海。

到了上海,考进美专,他把名字由赵凤翱改为赵丹,象征自己的一片丹心向往红色。

然他命运多舛,两次坐牢,一次是在新疆被军阀盛世才关了五年,一次是被“四人帮”押进监狱。

两度囹圄,十年磨难,他却爱国爱人民痴心不改,最终却因各种原因与李白、鲁迅、闻一多、周恩来等角色失之交臂,抑郁成疾。

1980年深秋一个细雨绵绵的日子,赵丹离开人世间。

走向天国前,他对看望他的领导疾呼:“管得太具体,文艺没希望!”我每次回家乡都去为赵丹老师扫墓,我总是有一种异样的感觉,似乎听他用南通人常“骂”小孩的昵称在跟我说话:“洋箱子,你终于混出点名堂来了!”可惜,他没看到我这个小同乡正式走进影圈。

我与赵丹老师相识得追溯到1975年。

那次我去上海亲戚家过春节,一个小名叫“辣椒”的儿时伙伴说他的赵丹舅爹爹“解放”了,回家过年了。

听说他舅爹爹是拍电影的,我拿了一条南通特产的麻糕就跟他走。

进了门,穿着深蓝色中式棉袄的赵丹看到麻糕笑了,用南通话说:“洋箱子,这是我们南通人的规矩,到人家不空手。

”他问我上几年级,当我告诉他我在小红花艺术团一边读书一边跑龙套时,他笑道:“我也是跑龙套出身,不难为情的!不过别像钱千里一样,跑一辈子龙套。

”1976年冬,我们话剧团到上海演《万水千山》,团长季歇生想去给赵丹送票,我说我认识,他不信,我便跟着团长屁股后面来到了赵家。

赵丹一眼就认出了我:“洋箱子,你怎么跑到剧团去了?”当我们说明来意后,他叫道:“南通来的小朋友演戏,我一定去!”剧场里,赵丹很激动,既为我们的表演激动,也被故事情节所感动,使劲地鼓掌。

纪录片《雨花台》首披露细述33名烈士故事昨天,该片主创接受记者专访时表示,在历史的舞台上,革命者也是一个个真实而有血有肉的人,所以在人物铺叙中贯穿历史背景的同时,侧重于真实展现他们作为普通人的一面,这种人性化处理所带来的感染力其实更强烈。

正如中共中央文献研究室副主任陈晋在片中所说:“和一般人不同的是,除了正常的一般人都能够经历的那种喜怒哀乐以外,他们还有信仰,而且非常坚定地承担了他们选择信仰以后所必须承担的责任。

正因为这样,当他们牺牲以后,他们流传下来的各种各样的红色的爱情的故事、家庭的故事、亲情的故事,令人刻骨铭心。

”面对生死抉择,16岁袁咨桐拒绝在悔过书上签字今天,大多数16岁的孩子正读高中,他们所苦恼的多半是学习。

而在1930年,16岁的袁咨桐已身处狱中,面对生死抉择。

1928年,14岁的袁咨桐离开家乡贵州赤水,来到刚刚创办不久的南京晓庄师范学校求学。

1929年冬天,他加入中国共产主义青年团。

1930年8月,他在从事革命活动时被捕。

在首都卫戍司令谷正伦眼中,这个16岁的小同乡是个不谙世事的孩子,他想给袁咨桐留下一条活路,前提是在悔过书上签字。

但袁咨桐的刚硬与决绝让谷正伦十分恼怒。

在狱中,袁咨桐给他的二哥写了一封信:“我们各有着不同的处境,有人在忍辱顺受,有人在观望徘徊,有人在勇往直前。

一个人到了不怕死的地步,还有什么顾虑的?有了这种舍己为公奋斗的精神,还怕理想事业不能成功?”按当时的法律,不满18岁是不能判死刑的。

当值法官便在判决书上做了手脚,将他的年龄由16岁改为18岁,判处极刑。

16岁的袁咨桐,成为了牺牲在雨花台最年轻的烈士。

烈士谭寿林妻子是《洪湖赤卫队》主角韩英原型“我多么希望,我的怀念的回音,像这茫茫黑夜里,洪湖水的轻波细浪,飘然来到你的身旁。

”这是牺牲在雨花台的烈士谭寿林在狱中写给妻子钱瑛的一段话。

钱瑛,电影《洪湖赤卫队》主角韩英的原型之一。

1928年,她在全国海员总工会做秘书和交通工作。

赵丹魂归故里

江平

【期刊名称】《电影评介》

【年(卷),期】1993(000)002

【摘要】著名电影大师、人民艺术家赵丹先生在他仙逝整整12年后终于魂归故里。

日前,江苏省南通市为建造赵丹纪念亭——“丹亭”,举行了奠基仪式。

赵丹(1915—1980)自幼在文人荟萃的南通长大,先后就读于通师附小和崇敬中学。

他曾和同学、后来都成为卓越电影家的顾而已、朱今明、钱千里等在南通组织成立了我国早期的话剧团体之一——小小剧社;三十年代从上海美专毕业后步入影坛,先后主演《马路天使》、《十字街头》、《乌鸦与麻雀》、《武训传》、《林则徐》、《烈火中永生》等巨片而蜚声中外。

十年动乱中受到江青反革命集团残酷迫害,重

见天日后曾担任全国政

【总页数】1页(P25-25)

【作者】江平

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J905

【相关文献】

1.忠魂归故里举国同缅怀r——第五批在韩志愿军烈士遗骸回国安葬纪事 [J], 张

希

2.九十年的家国梦--著名美籍华人记者、学者、社会活动家赵浩生魂归故里 [J], 王凡

3.让余三胜魂归故里 [J], 童伟民

4.赤子初心昭日月巾帼英名垂山河——蒙古族抗日女战士康军魂归故里 [J], 穆英;

5.试论记者在新闻传播中的能动性——以“让志愿军烈士魂归故里”系列报道为例[J], 滕新书

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢袁世凯的临终遗言是什么“他害了我”暗指何人导语:从万众期待到千夫所指,袁世凯本有机会成为“中国之华盛顿”,却最终成为举国唾骂的“窃国大盗”,在众叛亲离中羞恨而死。

相传袁世凯弥留之从万众期待到千夫所指,袁世凯本有机会成为“中国之华盛顿”,却最终成为举国唾骂的“窃国大盗”,在众叛亲离中羞恨而死。

相传袁世凯弥留之际的最后一句话是:“他害了我。

”“他”是谁?有人说是一心想当“皇太子”的袁克定,有人说是一心想做“帝王师”的杨度,也有人说是袁世凯自己的帝王思想。

长子袁克定一心想当“皇太子”身为袁世凯的长子,袁克定并没有继承其父的雄才大略,反而在父亲强大的气场下显得庸碌无为。

民国成立后,袁克定更是倒霉,居然在骑马时把腿摔坏。

对这样一个官宦子弟而言,如果民国就这样延续下去,那么随着袁世凯的去世,他也将堕入常人的世界。

因而,对袁克定来讲,如何更好地利用其父的权力,就成为他面对的最大课题。

按照中国传统思维,有子承父业一说,因此,作为袁世凯长子,袁克定也一直有当“皇太子”的强烈愿望。

在袁世凯统治逐渐稳固之后,袁克定便开始在他身边精心营造帝制氛围。

袁克定知道其父很在意日美等列强的政治态度,为了给称帝舆论再加砝码,他想出了伪造《顺天时报》的主意。

《顺天时报》是日本外务省1901年(光绪二十七年)起在北京出版的中文报纸,初名《燕京时报》,主要报道中国政局内幕,进行亲日宣传。

由于时政性强,在华影响力和发行量不断扩大,销量曾一度达到1。

7万多份,成为华北地区的第一大报。

对于善于审时度势的袁世凯来说,阅读《顺天时报》一方面可以了解中国国情,另外一方面也可以窥测日本政界的对华态生活常识分享。

赵丹遗言及最后的谈话我了解的“赵丹遗言”赵丹病重后的1980年夏,上影厂派了厂办副主任张万春长驻北京,处理阿丹的医疗及家属生活安排等事项。

9月底,张万春来电告急,厂长徐桑楚亲往北京并指派我和第二创作室的总制片主任吴绍炜随行,处理赵丹病中及出现不测时的问题。

因此,我对赵丹逝世前后的一些往事十分了解。

我们到达北京的当天,就到北京医院探视了赵丹。

随后,我们一起到病室外面听取了张万春的情况介绍。

离开医院前,徐桑楚厂长吩咐张万春,有什么情况要马上给他汇报。

不少事情我是从万春同志的汇报和宗英亲口叙述中了解到的。

当时,万春同志的汇报中,最重要的是华国锋主席来探望阿丹的情况。

1980年8月1日,华国锋同志来北京医院201病房探望赵丹。

华主席走进病室后,向赵丹伸出了手——国家领导人与艺术大师的手紧紧地握在一起。

赵丹忍不住说了:“粉碎‘四人帮’后,还没有拍过一部电影,不好向老百姓交待。

”华国锋再次握住赵丹的手安慰他:“养病要紧!”接着,文化部电影局陈荒煤局长也来看望阿丹,并询问阿丹有什么要求,阿丹表示他“有些话想跟乔木谈谈”。

由此开始,赵丹将他想跟胡乔木同志说的话讲给宗英听,黄宗英详细地记下了全部谈话内容。

当时,《人民日报》辟了一个“改善党对文艺的领导,把文艺事业搞活”的专栏,阿丹谈话的内容,是冲着这个主题来的。

荒煤很快向乔木同志作了汇报,乔木当即作了安排,他与贺敬之同志一起来到北京医院,听取阿丹的意见。

阿丹看见两位领导来到面前,感到十分高兴,他得到了向党吐露心声的机会,怎能不兴奋、不激动。

黄宗英解释说:“赵丹有些话想跟您说,但他的身子很弱,由我代他说吧。

”在得到乔木同志的认可后,宗英就根据笔记本上记下的话向乔木作了详详细细的汇报。

谈话进行了好几个钟头,每读完一段,宗英都停下来问阿丹:“是不是这个意思,你还要补充什么?”阿丹点头示意后,宗英再讲下去。

阿丹这次谈话的主旨是:“加强和改善党对文艺的领导,是指党对文艺政策的掌握和落实,具体地说,就是党如何坚定不移地贯彻‘双百’方针。

±海女学R长、十科%&±栈伟长.i∞6年连n自,但女*依然E规嘹T m十年*一目}特*育**外.栈肺*说女T№∞长女。

粹*女靠自o,钱老*镕自B的^量是长寿∞一个{要∞≮泉.目自^∞寿审目“4到150多女*i镕十女;驰人R&*到90岁m T,*“^∞寿辛∞藩女£m女¨.T u先i*目^∞素质中女##《#*女。

棚廿n已有∞凡#日&惜判*癌#.☆于丧是T自*.精神堤Ⅻ垮T,奉来井&有什i^病,最e却丧7争。

抽t.有∞人得7 gne&t自对待.既束{.Ⅻ安之.与^病晨*f*∞}争,#%竟奇迹艇地镕T T来钱伟长.自信是长寿的重要源泉啦I l i l自己±镕中∞R坷势∞&点巷情世菲中的女起女#,控制{*#要损寿在m 妾±%中.有许}凡t卷^巷情∞《Ⅻ^}虎自拔.最t;d轻±折寿自告终他m∞巷目#在f{能说服自L%自“#宁禚M&,《夸福所倚”∞哲g在日难的时*f断ⅧⅡo绪.真t驾q&自0∞命运.《样.就女*寿n好T—oⅡ基≈发理H己人gf发现世}.发现№^.*往往☆杷自L忽略掉7.A寺说±争十有一#E女∞*ng妻我m女£m。

一十%皓£现自。

自^.nnf*≈■整自6、£*自0壮女自E.最#^碍*寿征雕自己是幕*凡.口**人.怠e自0∞#§自自4£凡m t常E∞*镕E有征服7自0.才&任《花^花#.i卷i矸.m《※自±幸女女自”#*#苦十{幸.}能*有。

彝∞4想再镕i i丰”的豪情,(摘自《健康月“》t/鞋祯)赵丹:临终“演}l:'’也精彩著名电影表演艺术家赵丹逝世后.常有人问黄宗英:4赵丹哪部电影演得最好7”他的妻子黄宗英总是回菩:‘他的死“儿譬绕玮陪f|I!瞒歪父亲1980年7月15日.赵丹由妻子黄宗英和儿子陪同自上嵩乘机到北京住院,此时是盛夏.别人都是大汗淋漓.但赵丹一到北京Ⅸ院病房印喊冷可中央空调直通病i.£法调节。

作者: 向继东

作者机构:

出版物刊名: 同舟共进

页码: NULL-NULL页

主题词: NULL

摘要: 建国以来,文艺界有两位被称为"人民艺术家":一位是作家老舍,另一位就是赵丹。

赵丹有论述表演艺术的《银幕形象创造》和《地狱之门》两部专著,阐明他的"赵氏体系"理论。

此二书已成为年轻一代演员案头必备的经典教材,但在思想文化界,却更看重他临终发表在《人民日报》上的那篇短文:《管得太具体,文艺没希望》。

赵丹此文发表时我读过,但那时我还年轻,并未引起特别的兴趣。

前不久,采访著名舞蹈艺术家赵青,她送我两本书,即《我和爹爹赵丹》和《两代丹青》。

读到关于这篇临终遗言的文字,不禁使我产生一种震撼。

赵青在书中说,1980年9月3日,赵丹在北京医。

1977年庐山上的赵丹作者:贺伟来源:《新天地》2010年第07期1977年6月下旬,62岁的一代影星赵丹前来庐山休养。

当时“文革”虽已结束,但强加在赵丹身上的一些“罪名”并没有完全得到澄清,赵丹仍然“赋闲”在家。

赵丹一直都想在银幕上扮演周恩来总理,让周恩来的艺术形象在电影中复活、永生。

赵丹看到一部反映南昌八一起义的历史剧本《八一风暴》,顿时心潮澎湃。

为了改编电影剧本《八一风暴》,他不辞劳苦。

这年4月,江西话剧团排演大型话剧《八一风暴》,特请赵丹前来辅导。

赵丹因过于劳累,身体时常感到不适,故江西省有关部门安排赵丹上庐山休养一段时间。

我当时在庐山文化部门工作,具体负责与赵丹的联系,为他做服务接待工作。

在庐山近两个月的时间里,我时常陪赵丹外出绘画写生。

他曾考入上海美术专科学校,师从著名画家潘天寿和黄宾虹,在被迫息影的时间内,他更是一头扎进书画之中。

7月一天上午,我领着赵丹登上日照峰,指着对面说:“赵老师,你往那边半山坡上看。

”只见对面山坡上松树连绵,在无边的绿浪之中,一团鲜红正是一栋别墅的圆形屋顶。

赵丹不禁猛然抚掌,连说3个“好”字,道:“万绿丛中一点红,如此美景,焉能不入画图!”赵丹说着,放稳马扎坐下,支好画板,便开始涂抹起来。

赵丹边画边问道:“这栋别墅叫什么?有什么来历吗?”我答道:“这栋别墅叫莲花山庄,因张学良在这栋别墅住过,所以又被称之为‘张学良别墅’。

”“张学良别墅?”赵丹不由停下画笔,沉默了一会儿,说:“我们去看看吧。

”我领着赵丹走下日照峰,又沿着鄱阳路,来到大月山上的莲花山庄。

这栋别墅是美国人雷格里尔1921年所建,1930年转给庐山管理部门,南京政府用来接待贵宾。

1934年张学良上庐山时就入住这栋别墅。

那是在“九一八”事变之后,据说张学良当时报国无门,心情烦躁至极。

赵丹听我介绍了张学良在庐山上的轶事,在别墅的大门前来回踱了几圈,又开口说道:“大凡男人成就一番事业,要能够做到忍辱负重。

龙源期刊网

纪念人民艺术家赵丹诞辰100周年座谈会在沪举行

作者:

来源:《上海采风月刊》2015年第09期

上海市委宣传部、上海市文联、上影集团相关领导,著名表演艺术家秦怡,赵丹之妻、著名表演艺术家、作家黄宗英,著名导演张建亚等近百人参加座谈会。

90岁高龄的黄宗英,如

今回忆起她和赵丹的相遇,仍旧像个少女一般。

“我和赵丹第一次相遇,是我来上海拍《丽人行》,那天他来接我,脚上的袜子一只一个样,也正因如此,给我留下了很好的印象,我觉得他一点不像个大明星,是个很朴实的人。

电影拍摄结束后,他对我说,你别回去了,我觉得你应该留在上海做我的妻子。

”如今回忆起那段往事,黄宗英似乎还是有些难以置信,“他跟我这样说的时候,我还不敢相信,直到他后来又跟我说,为了我他还去徐家汇教堂祈祷,我才相信。

”纪念人民艺术家赵丹诞辰100周年座谈会,全面回顾了赵丹的演艺生涯,老艺术家和学者们聚在一起,既是为了纪念和缅怀赵丹,更是为了使如今的电影后辈们有所感悟、有所追随、有所贡献。

座谈会现场,牛犇、张建亚、于本正、梁山都提到了要学习赵丹的“内功”。

他演的《乌鸦与麻雀》《烈火中永生》等一系列影片,既有艺术性又有思想性。

上海之所以能够成为中国电影的重镇,近几年又有新的突破、提升、创新和收获,就是站在了一批像赵丹这样的大师肩膀上前行。

把上海建设成为优秀的影视作品重要原创基地,既离不开硬件投入,更需要上海电影人修炼内功。

想起赵丹临终前的一句话

孙英春

【期刊名称】《同舟共进》

【年(卷),期】2012(000)003

【摘要】2011年11月,在上海音乐学院的一个专题研讨会上,作曲家何训田评价了当下中国的音乐创作,有句话说得很重:"中国这么多识谱的人,大部分没能写过瞎子阿炳。

"何训田的矛头所指,是中国音乐人的创新能力太弱,完全属于自己的东西太少,因此没有办法进人国际社会。

【总页数】2页(P17-18)

【作者】孙英春

【作者单位】中国传媒大学

【正文语种】中文

【中图分类】J912

【相关文献】

1.想起赵丹临终前的一句话

2.倾听"凝固的音乐"--想起谷牧先生的一句话,继续冯骥才、刘会远老师开始的话题

3.常常想起的一句话

4.想起了一句话——怀念金芝老师

5.为“人情味”召灵——想起巴人和赵丹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

袁鹰:“赵丹遗言”的前前后后近日从电视荧屏的纪念电影百年回顾的节目中,看到一个“赵丹专题”,连续两天,简要地介绍了赵丹从影历程和他主演过的重要影片,重新见到他从三十年代的《十字街头》、《马路天使》以来创作的许多光彩照人的形象。

尤其建国以后武训、林则徐、聂耳这三个时代不同、经历迥异的人物,给亿万观众至今留下了深刻的印象。

因而禁不住又一次为他本不该在六十五岁的年龄就离开了人世而哀伤,更为他去世前两天在《人民日报》上发表了一篇被称作“赵丹遗言”文章所遭致某些人的非议和责难而感慨万千。

时光如水,竟已二十五年了。

话要从1980年9月中《人民日报》文艺版上发起的一次讨论说起。

1980年9月,粉碎江青反革命集团已经四年,文艺界从为害十多年的“文艺黑线专政”论的沉重枷锁中解放出来,心情舒畅,意气风发,陆续出现一大批优秀的中短篇小说、报告文学、诗歌、散文和话剧、电影、歌曲、漫画、曲艺作品,受到广大读者和观众的喜爱。

1979年10月第四次全国文代会上,邓小平同志代表党中央致祝词,热情评价几年来优秀的文学艺术作品“对于打破林彪、四人帮设置的精神枷锁,肃清他们的流毒和影响,对于解放思想、振奋精神、鼓舞人民同心同德,向四个现代化进军,起到了积极的作用”。

他指出:“斗争风雨的严峻考验证明,从总体来看,我们文艺队伍是好的。

有这样一支文艺队伍,我们党和人民是感到十分高兴的。

”他希望文艺工作者中间有越来越多的同志成为名副其实的“人类灵魂工程师”。

人民是文艺工作者的母亲。

人民需要艺术,艺术更需要人民。

这些话,都得到了广大文艺工作者的热烈拥护。

尤其是他要求各级党委要根据文学艺术的特征和发展规律,帮助文艺工作者获得条件来不断繁荣文学艺术事业,当前更要着重帮助文艺工作者继续解放思想,打破林彪、“四人帮”设置的精神枷锁,坚持正确的政治方向,从多个方面,包括物质条件方面,保证文艺工作者充分发挥自己的聪明才智。

他强调:我们提倡领导者同文艺工作者平等地交换意见,衙门作风必须抛弃。

从三十年来文艺发展的历史中,分析正反两方面的经验,摆脱多种条条框框的束缚,研究新情况,解决新问题。

他说:“文艺这种复杂的精神劳动,非常需要文艺家发挥个人的创造精神。

写什么和怎样写,只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决,在这方面,不要横加干涉。

”(见《邓小平文选》第二卷207-214页。

)凡是参加过第四次文代会的人,一定都会记得邓小平同志讲到这句话时,人民大会堂顿时响起的雷鸣般经久不息的掌声,经历过多年风吹雨打雪压霜欺的文艺工作者,感到一阵和煦的春风,自然都爆发出内心的拥护。

“不要横加干涉”这一句,立即不胫而走,从此常常被广大文艺工作者口头上传诵、文章中引用,而且还举着它当作盾牌,抵御某些继续对他们施行横加干涉的领导。

这些领导人已经习惯于发号施令,搞一言堂,他们也有一句故意歪曲而针对性很强的话:“不能横加干涉,竖加干涉总可以吧?”他们也习惯于凭个人意志、兴趣,一两句话就草率地否定一部艺术作品。

正如两栖于文艺、电影的作家李在一篇文章中说的,几年来文坛活跃,影坛沉寂,“其中一个主要原因就是审查电影、戏剧的人要比小说多得多!一篇小说写成,两个编辑人员看了就可以发表,一部电影要经过三道、五道甚至于十道关卡。

结果是小说繁荣了,受到了广大读者的欢迎,电影却一直处于被动地位,观众怨声载道”。

李呼吁:“我想,是到了应该认真研究,大胆改革的时候了。

”1980年9月17日,我们在报纸第五版上发表了北京两位文艺干部题为《改善党对文艺的领导,把文艺事业搞活》的来信。

来信在肯定党的十一届三中全会以来文艺事业取得重大成绩的同时,也提出:现在,我们国家的经济生活进一步活起来了,政治生活也进一步活起来了,精神生活特别是文学艺术生活,存在不存在需要进一步活起来的问题呢?文艺界的现状有很多方面还是死得很。

放任自流、不执行党的方针政策的情况是存在的;不按文艺规律办事、搞一言堂、瞎指挥、领导者同文艺工作者关系不正常的情况更为普遍。

领导人权力过于集中、限制过死的问题相当突出。

近一个时期以来,横加干涉的现象有所抬头。

对某些领导自认为有问题的作品,哪怕影片已拍摄完成,也不准上映;刊物印刷好了,也强令销毁或停止发行;对某些虽有缺点和不足,但为广大群众所喜爱的好作品,有的领导人还是坚持要把它打成“毒草”,对作者进行人身攻击甚至政治诬陷;某些领导部门的不适当干涉,已经不仅干涉到作家写什么和怎么写,甚至连作品的细节、作者的署名、刊物的命名都要过问。

这封读者来信认为:我们的文艺领导体制,已到了不改革就不能前进的地步。

发表这封读者来信时我们加了“编者按”,欢迎有关的领导同志、文艺工作者和广大读者,联系当前工作的实际,敞开思想,畅所欲言,积极参加这次讨论。

报社领导人支持我们文艺部在报纸上开展讨论,要我们积极约请文艺界人士参加,还特别关照注意不要搞“舆论一律”,要发表不同意见,把讨论搞得热烈些、活泼些。

为此我们在9月23日邀请几位艺术界人士座谈,又请他们根据座谈会发言整理成文章,在10月1日版面上发表了七篇文章:黄宗江的《文艺领域不能容忍官僚主义》开了第一炮,接着是石羽的《领导要从多方面关心文艺工作者》、蓝光的《文艺体制一定要改革》、林杉的《认真总结经验,改善领导方法》、石联星的《把每个文艺工作者装在心中》、鲁军的《文艺要立法》,美术家古元郑重地提出:《只强调经济规律来领导文艺行吗?》。

报纸的呼吁,几位有影响的艺术家发言,引起了文艺界的关注,纷纷向编辑部表示支持,希望将这个讨论进行下去。

那个时候,赵丹正住北京医院治病,而且病情很重。

近两年他的心情越来越坏,四年前刚刚粉碎江青反革命集团时的欢欣鼓舞、豪情满怀,由于接连遇到许多不如意事,渐渐变为抑郁、苦闷以至愤懑。

在他看来,补选为“政协全国委员”、“文联全国委员”的荣誉,落实住房、补发工资以及安排出国访问之类,都无关紧要,不过像球赛中的“安慰杯”。

作为一名前半生心血和精力都献给人民、又被桎梏十多年的艺术家,他最大的心愿就是重返银幕。

六十年代初,他演了《聂耳》、《林则徐》之后,满腔热情地参加《鲁迅》摄制组,扮演那位他最崇敬的文化巨人,结果由于种种原因,影片未能摄制,使许多人为之扼腕三叹。

“文革”结束以后,他曾经被邀请在一部以黄河沧桑为题材的新片中饰演周恩来总理,为此他作了许多准备,有一年我去上海,就在他住处看到过他化装演周总理的照片,结果由于某位高级领导人一句话而被否定,使他一片真情成了虚愿。

最后,当又一次机会来临,中日两国电影家合作拍摄《一局没有下完的棋》请他担任中方主角时,他已卧病在床,只好改请孙道临。

但是虽然远离影坛,拿起画笔,他却一直未能忘情文艺界的事。

他有许多话要说,有许多建议要提,有一肚子的心愿要倾诉啊!《人民日报》正开展“改善党对文艺的领导,把文艺事业搞活”的讨论。

看到“改善”、“搞活”的标题,颇喜;看到“编者按”中“党对文艺工作的领导必须改善,通过改善来达到加强,在这方面我们是坚定不移的”,又忧心忡忡了。

我不知道“编者按”中“我们”的范围有多广。

我只知道,我们有些艺术家——为党的事业忠心耿耿、不屈不挠的艺术家,一听到要“加强党的领导”,就会条件反射地发怵。

因为,积历次政治运动之经验,每一次加强,就多一次大折腾、横干涉,直至“全面专政”。

记忆犹新,犹有特殊的感受。

以后可别那样“加强”了。

我认为:加强或改善党对文艺的领导,是指党对文艺政策的掌握和落实,具体地说,就是党如何坚定不移地贯彻“双百”方针。

至于对具体文艺创作,党究竟要不要领导?党到底怎么领导?党领导国民经济计划的制定,党领导农业政策、工业政策的贯彻执行;但是,党大可不必领导怎么种田、怎么做板凳、怎么裁裤子、怎么炒菜,大可不必领导作家怎么写文章、演员怎么演戏。

文艺,是文艺家自己的事,如果党管文艺管得太具体,文艺就没有希望,就完蛋了。

“四人帮”管文艺最具体,连演员身上一根腰带、一个补钉都管,管得八亿人民只剩下八个戏,难道还不能从反面激发我们警觉吗?!哪个作家是党叫他当作家,就当了作家的?鲁迅、茅盾难道真是听了党的话才写?党叫写啥才写啥?!那么,马克思又是谁叫他写的?生活、斗争——历史的进程,产生一定的文化、造就一个时代的艺术家、理论家,“各领风骚数百年”。

从文艺的风骨——哲学观来说,并不是哪个党、哪个派、哪级组织、哪个支部管得了的。

非要管得那么具体,就是自找麻烦,吃力不讨好,就是祸害文艺。

每一层主管文艺的领导者,都说自己“是坚持党的文艺方针,坚持革命文艺思想的”,仿佛唯有文艺专门家们倒是眼花耳聋缺心眼的芸芸众生。

否则,建国30年了,“五四”新文化运动60年了,全国无产阶级文艺大军已号称数百万,为什么从中央以至各省、区、县、公社、厂矿,几乎都还总是要请个不懂或不大懂文艺的外行来领而导之,才放心呢?真是百思不得其解的逻辑!尤其,越是高级的领导是外行时,权力又高度集中,于是在外行向内行的转化的过程中,百万文艺大军都得跟着踏步踏地转,何况有的领导还不肯转,因为一转化为内行,可能又不能当领导了呢?更何况生活的急遽进行速度,内行也追之不及,表现费力,再加上干扰重重,致使目前文艺阵地较受欢迎的作品,大多数也只是达到街谈巷议的大实话的水平而已。

各文学艺术协会,各文学艺术团体,要不要硬性规定以什么思想为唯一的指导方针?要不要以某一篇著作为宗旨?我看要认真想一想、议一议。

我认为不要为好。

在古往今来的文艺史上,尊一家而罢黜百家之时,必不能有文艺之繁荣。

在人大和政协五届三次会议上,代表们热烈地讨论体制问题。

“体制”二字,我们艺术家原本是生疏的。

后来渐渐发现:我们懒得管“体制”,“体制”可死命管住我们;逼得我们不得不认真对付对付它。

试问,世界上有哪几个国家,象我国这般,文艺领域中的非业务干部占如此大的比例?咱们这社会,不兴说谁养活谁,因为除农民和青年(以及部分老年和妇女)外,总算各有“铁饭碗”一只。

但是,为什么要死死拽住那么多非艺术干部来管住艺术家们呢?有些非艺术干部在别的工作岗位上也许会有所作为的。

可是,如今那么多“游泳健将”都挤到一个“游泳池”里,就只能“插蜡烛”了。

每一位“领导艺术”的干部,为了忠于职守,总要就艺术创作发言,各有一套见解,难于求得统一。

象拍摄《鲁迅》这样的影片吧,我从1960年试镜头以来,胡髭留了又剃,剃了又留,历时20年了,象咱们这样大的国家,三、五部风格不同、取材时代和角度不同的《鲁迅》也该拍得出来,如今,竟然连“楼梯响”也微弱了。

这不是一个演员的艺术生命经不起的问题,《鲁迅》影片之迟迟不能问世,实也联系到新一代的鲁迅式的文艺家之诞生。

文艺创作是最有个性的,文艺创作不能搞举手通过!可以评论、可以批评、可以鼓励、可以叫好。

从一个历史年代来说,文艺是不受限制、也限制不了的。