裂隙岩体非饱和渗流本构关系

- 格式:pdf

- 大小:245.46 KB

- 文档页数:5

裂隙非饱和渗流试验研究及地表入渗裂隙岩体渗流数值分析1.本文概述本文旨在探索裂隙中非饱和渗流现象的实验研究方法和理论,通过数值分析方法全面分析具有地表入渗效应的裂隙岩体的渗流特性。

裂隙非饱和渗流是地下工程、环境地质、能源开采等领域广泛关注的重要问题。

其复杂性源于裂缝介质的非均质性和各向异性,以及与饱和和非饱和转换过程的密切耦合。

有鉴于此,本研究的目的是为理解这种复杂的渗流行为提供坚实的经验基础和精确的模拟工具。

阐述了裂缝非饱和渗流试验的设计与实施过程。

我们使用先进的实验室设备模拟真实的裂缝结构,精确控制水条件,实现非饱和状态下的渗流实验。

在实验中,重点考察了裂缝几何特征(如宽度、间距、连通性)、孔隙介质特征(如粒度分布、孔隙度、渗透率)和边界条件(如压力梯度、入渗速率)等因素对非饱和渗流规律的影响。

通过精心设计的一系列对比实验,该系统收集并分析了非饱和渗流流速、压力分布、水分特征曲线等关键数据,旨在揭示裂缝中非饱和渗流的内在机理及其对各种影响因素的敏感性。

本文建立了地表入渗条件下裂隙岩体渗流问题的详细三维数值模型。

该模型充分考虑了裂隙网络的复杂性、非饱和土壤水动力方程以及地表入渗水流的动态注入过程。

采用有效的数值计算方法,如有限元法或有限差分法,求解模型,模拟不同降雨模式、地表覆盖条件和裂隙网络参数变化下裂隙岩体内部的水传输、饱和度分布和压力场。

通过与实验数据的比较和验证,保证了数值模型的准确性和可靠性。

在理论分析层面,本文还探讨了非饱和渗流理论在裂隙介质中的适用性和修正性,包括BrooksCorey、van Genuchten等模型在描述裂隙介质水特征曲线方面的适应性,以及考虑裂隙粗糙度和毛细管力效应等因素进行非达西流修正的必要性。

这些理论探索有助于更深入地理解裂缝中非饱和渗流的基本规律,并为改进模型参数的选择和标定提供理论指导。

本文将严格的实验研究与先进的数值分析相结合,系统地探讨了裂隙中的非饱和渗流现象及其在地表入渗条件下的表现。

裂隙岩体渗流概述龚章龙;卢博【摘要】Starting from three aspects of control role of rock stress field upon the seepage,working mechanism of seepage upon rock,and stress-flow coupling,the paper analyzes major cracked rock flow problems,and describes three basis cracked rock models and merits and defects,which has provided some guidance for rationally selecting cracked rock flow computation model.%从岩体应力场对渗流的控制作用、渗流对岩体的作用机理、应力—渗流耦合三方面,分析了裂隙岩体渗流的主要问题,阐述了裂隙岩体三个基本模型的原理和优缺点,为合理选取裂隙岩体渗流计算模型提供了参考。

【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2015(000)036【总页数】3页(P55-56,57)【关键词】裂隙岩体;渗流耦合;渗透系数;模型【作者】龚章龙;卢博【作者单位】三峡大学土木与建筑学院,湖北宜昌 443002;三峡大学土木与建筑学院,湖北宜昌 443002【正文语种】中文【中图分类】P584天然岩体中存在着大量裂隙和孔隙,这些裂隙和孔隙形成的应力场和渗流场相互影响,对各类岩体工程(边坡、地下洞室等)的设计施工以及工程运营时的稳定性有着极大的制约。

20世纪初期,人们对裂隙岩体渗流问题的处理仍简单套用孔隙介质渗流理论,这直接导致了1959年法国马尔帕赛特拱坝溃坝,并造成了大量的人员伤亡。

通过对该坝溃坝原因的分析,人们逐渐开始对裂隙岩体渗流问题进行研究。

1.1 岩体应力场对渗流的影响岩体应力场主要是通过改变岩体内应力状态对渗流产生影响。

《裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用研究》篇一一、引言随着工程建设的不断深入,岩体工程中的渗流、损伤和断裂问题日益突出,特别是在裂隙岩体中,这些问题更是成为了研究的热点。

裂隙岩体因其特有的地质构造和物理特性,使得其渗流、损伤和断裂行为具有显著的复杂性和特殊性。

因此,研究裂隙岩体渗流—损伤—断裂的耦合理论,不仅有助于理解岩体的力学行为,也有助于指导实际工程的设计和施工。

二、裂隙岩体渗流理论渗流是岩体中流体运动的一种基本现象,尤其在裂隙岩体中,流体的运动规律直接影响到岩体的稳定性和力学行为。

裂隙岩体渗流理论主要研究的是流体在裂隙中的流动规律,包括流体的物理性质、裂隙的几何特征以及流体的运动方程等。

目前,常见的裂隙岩体渗流理论有达西定律、非达西定律等。

三、损伤理论在裂隙岩体中的应用损伤是指材料或结构在受力或环境作用下,其内部产生微观或宏观的缺陷,导致材料或结构的性能降低。

在裂隙岩体中,损伤主要表现为岩体的强度降低、变形增大等。

损伤理论在裂隙岩体中的应用主要表现在以下几个方面:一是通过研究损伤的演化规律,预测岩体的长期强度和稳定性;二是通过建立损伤本构模型,描述岩体的力学行为;三是通过分析损伤与渗流、断裂的耦合关系,揭示岩体的破坏机制。

四、断裂理论及在裂隙岩体中的应用断裂是岩体的一种基本破坏形式,也是工程中需要重点关注的问题。

在裂隙岩体中,断裂不仅与岩体的强度和稳定性有关,还与流体的运动和渗流有关。

断裂理论主要研究的是材料或结构的断裂过程和断裂机制,包括裂纹的扩展、能量释放等。

在裂隙岩体中,断裂理论的应用主要包括以下几个方面:一是通过分析裂纹的扩展规律,预测岩体的破坏模式;二是通过建立断裂力学模型,描述裂纹的扩展过程;三是通过研究断裂与渗流、损伤的耦合关系,揭示岩体的破坏机理。

五、裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论是指综合考虑渗流、损伤和断裂对岩体稳定性和力学行为的影响的理论。

裂隙岩体的渗流特性试验及理论研究方法摘要:简要叙述岩体裂隙的几何特性,岩石裂隙渗流特性研究的方法。

综述了国内外裂隙岩体单裂隙、水力耦合、非饱和情况下的渗流特性物模试验研究成果,并做了相应的分析和讨论。

分析表明:物模试验在研究裂隙岩体渗流特性方面具有不可替代的作用;需要进行更多的模拟实际岩体裂隙的试验;真正意义上的非饱和渗流试验还很少;分析结果为今后的裂隙岩体渗流特性物模试验研究提供了有益的方向。

关键词:裂隙岩体;渗流 ;单一裂隙;水力耦合;非饱和一 前言新中国成立以后,交通、能源、水利水电与采矿工程各个领域遇到了许多与工程地质及岩土力学密切相关的技术难题,在许多岩土工程、矿山工程及地球物理勘探过程中,岩体的渗透率起到十分重要的作用,但在理论上尚未引起足够的重视,通常将岩体渗流处理为砂土一样的多孔介质,用连续介质力学方法求解。

与孔隙渗流的多孔介质相比,裂隙岩体渗流的特点有:渗透系数的非均匀性十分突出;渗透系数各向异性非常明显;应力环境对岩体渗流场的影响显著;岩体渗透系数的影响因素复杂,影响因子难以确定。

岩石裂隙渗流特性研究的方法通常有直接试验法、公式推导法和概念模型法,而试验研究是其中一个最重要最直接的途径。

本文介绍了当前裂隙岩体渗流试验研究。

二 岩体裂隙的几何特性岩体的节理裂隙及空隙是地下水赋存场所和运移通道。

岩体节理裂隙的分布形状、连通性以及空隙的类型,影响岩体的力学性质和岩体的渗透特性。

岩体中节理的空间分布取决于产状、形态、规模、密度、张开度和连通性等几何参数。

天然节理裂隙的表面起伏形态非常复杂,但是从地质力学成因分析,岩体总是受到张拉、压扭、剪切等应力作用形成裂隙,这种作用不论经历多少次的改造,其结构特征仍以一定的形貌保留下来,具有一定的规律性。

裂隙面形态特征的研究越来越受到重视,在确定裂隙面的导水性质及力学性质方面,其作用越来越大。

裂隙面的产状是描述裂隙面在三维空间中方向性的几何要素,它是地质构造运动的果,因而具有一定的规律性,即成组定向,有序分布。

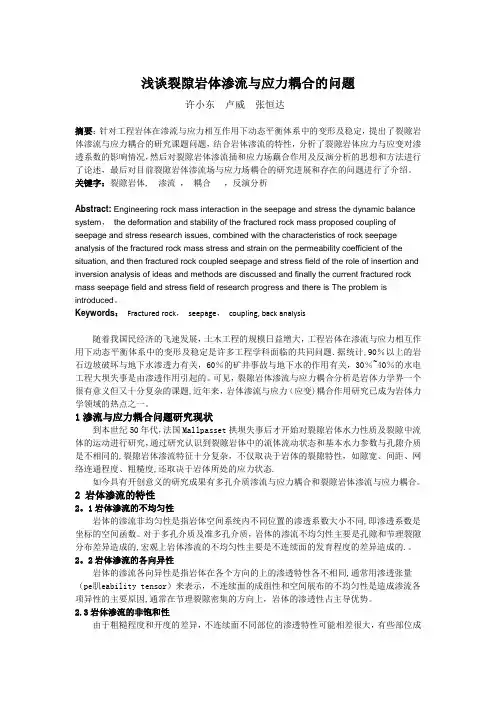

浅谈裂隙岩体渗流与应力耦合的问题许小东卢威张恒达摘要:针对工程岩体在渗流与应力相互作用下动态平衡体系中的变形及稳定,提出了裂隙岩体渗流与应力耦合的研究课题问题,结合岩体渗流的特性,分析了裂隙岩体应力与应变对渗透系数的影响情况,然后对裂隙岩体渗流插和应力场藕合作用及反演分析的思想和方法进行了论述,最后对目前裂隙岩体渗流场与应力场耦合的研究进展和存在的问题进行了介绍。

关键字:裂隙岩体, 渗流,耦合,反演分析Abstract: Engineering rock mass interaction in the seepage and stress the dynamic balance system,the deformation and stability of the fractured rock mass proposed coupling of seepage and stress research issues, combined with the characteristics of rock seepage analysis of the fractured rock mass stress and strain on the permeability coefficient of the situation, and then fractured rock coupled seepage and stress field of the role of insertion and inversion analysis of ideas and methods are discussed and finally the current fractured rock mass seepage field and stress field of research progress and there is The problem is introduced。

裂隙岩体渗流特性及溶质运移研究综述裂隙岩体是一种具有裂隙结构的岩石,裂隙通常是岩体中一些断裂、节理、收缩或膨胀形成的。

裂隙岩体的渗流特性及溶质运移是地下水资源、地下水污染防治等问题中的重要研究内容。

本文将首先介绍裂隙岩体渗流特性的研究进展,接着对溶质运移的研究进行综述。

裂隙岩体的渗流特性是指岩体中水或其他流体在裂隙中运移的性质与规律。

过去的研究发现,裂隙岩体的渗透系数与渗透性、裂隙长度和裂隙宽度等因素有关。

一般而言,裂隙岩体的渗透系数较高,水的渗流速度也较快。

裂隙岩体中的渗流通道通常呈现为非均匀性分布,即通道的宽窄和连通性等参数差异较大。

裂隙岩体的渗流过程还受到张力水、压力水和升华水等多种水文过程的影响。

裂隙岩体的渗流特性研究对于地下水资源的开发、管理和污染防治具有重要意义。

溶质运移是指地下水中溶解物质(溶质)在裂隙岩体中迁移的过程。

裂隙岩体中的溶质运移可以通过多种方式进行,如对流、扩散和吸附等。

裂隙岩体中的溶质运移与裂隙的物理化学性质、水流的速度和溶质的性质等因素密切相关。

研究表明,裂隙岩体中的溶质运移通常呈现非均质性和非线性性。

这些非线性特征使得溶质在岩体中的迁移过程具有一定的难以预测性。

溶质运移的研究可以帮助理解地下水中污染物的迁移规律,以及通过合理的预测和控制手段来保护地下水的质量。

近年来,随着各种地球物理、地质和化学技术的发展,裂隙岩体渗流特性及溶质运移的研究得到了较大的进展。

高分辨率扫描电子显微镜技术可以更加精确地观察和测量裂隙岩体中的裂隙形态和渗透性。

数值模拟方法可以模拟裂隙岩体中的渗流和溶质运移过程,为进一步研究提供了理论基础。

实地观测和实验室试验可以验证和验证模型的有效性。

裂隙岩体渗流特性及溶质运移是地下水资源和地下水污染防治等领域的重要研究内容。

未来的研究可以从深入理解裂隙岩体的渗流机制和溶质迁移规律出发,提出相应的模型和方法。

与其他学科的交叉研究也可以为裂隙岩体渗流特性及溶质运移的研究提供新的思路和方法。

裂隙岩体渗流特性及溶质运移研究综述裂隙岩体是一种具有高渗透性和高孔隙度的地质体,广泛存在于地壳中。

其渗流特性和溶质运移过程对地下水资源的开发利用和地下环境的污染防控起着重要的作用。

本文将对裂隙岩体渗流特性及溶质运移研究进行综述。

裂隙岩体渗流特性主要包括渗透性、孔隙度和渗透率等方面。

裂隙岩体的渗透性受裂隙结构、孔隙形态和连通性等因素的影响。

研究表明,渗透性随裂隙宽度的增加而增加,随孔隙度的增加而增加。

渗透率是评价岩体渗流能力的重要指标,其大小与裂隙孔隙度、连通性和地下水流速等因素密切相关。

裂隙岩体渗流过程可分为稳定渗流和非稳定渗流两种。

稳定渗流是指岩体渗流过程中流速、水头和渗量等参数都保持不变的状态。

非稳定渗流是指这些参数在时间和空间上的变化均较大的状态。

稳定渗流是裂隙岩体地下水资源开发和利用的基础,研究稳定渗流过程有助于合理规划地下水开采方案。

裂隙岩体溶质运移研究主要包括溶质迁移速率、扩散系数和吸附反应等方面。

溶质迁移速率是指溶质在裂隙岩体中运移的速度,受岩体渗透性、岩石孔隙度和岩石破碎度等因素的影响。

扩散系数是描述岩体中溶质扩散能力的参数,受温度、化学物质浓度和孔隙度等因素的影响。

吸附反应是指溶质在岩体孔隙和裂隙表面吸附和解吸的过程,影响溶质在岩体中的迁移和保持。

裂隙岩体渗流特性和溶质运移过程的研究在地下水资源开发、地下水污染治理和环境地质评价等方面有重要应用价值。

合理评估和预测裂隙岩体的渗透性和渗透率,可以指导地下水开发和利用的工程设计。

研究溶质迁移速率和扩散系数,有助于预测地下水中污染物的迁移路径和扩散范围,制定地下水污染治理策略。

研究吸附反应可以揭示溶质与岩体表面的相互作用机制,对溶质的迁移和保持具有重要影响。

裂隙岩体渗流特性及溶质运移研究对地下水资源开发利用和地下环境的污染防控具有重要意义。

未来的研究方向可以是深入理解裂隙岩体渗流机制和溶质运移过程的物理和化学机制,开展多尺度、多方法的实验和数值模拟研究,为实际问题的解决提供科学依据。

工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald44DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.21.044岩体裂隙非饱和渗流计算分析①李佳仪1 董舒2(1.重庆大学土木工程学院 重庆 400044;2.中国市政工程中南设计研究总院有限公司 湖北武汉 430010)摘 要:基于降雨入渗过程裂隙非饱和渗流对边坡稳定性的影响,概括了裂隙岩体地下水渗流模拟的三种数学模型,针对裂隙网络射流模型,结合裂隙网络非饱和非恒定渗流基本假定,提出了非饱和单裂隙渗流的有限元计算格式与时间差分格式,通过垂直裂隙降雨入渗模拟,结果表明水体垂直下渗过程中,随着时间增长单裂隙内水压力逐步增大。

关键词:单裂隙 非饱和渗流 数值模拟中图分类号:P641 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)07(c)-0044-02①作者简介:李佳仪(1998—),女,汉族,湖北武汉人,本科在读,主要从事建筑及 水环境等方面的研究工作。

岩体在内动力(成岩作用、变质作用)和外动力(构造作用、表生作用)下会形成大量裂隙,这些裂隙构成的网络系统,成为了岩体地下水流动的主要通道。

在边坡降雨入渗过程中,岩体裂隙的渗透系数远大于岩块孔隙的渗透系数,因此,水体在重力的作用下从地表入渗,以较快的速度沿裂隙方向深入地下岩体,就能迅速在岩体地下水位以上非饱和区形成暂态饱和区,随着地下水位的上升,加大了边坡内孔隙水压力。

降雨强度愈大,历时愈长,孔隙水压力愈大,对边坡的稳定性影响不可忽视[1-5]。

1 裂隙岩体的渗流分析模型目前数学上求解裂隙岩体地下水渗流场模型分为三种:等效连续介质模型、离散裂隙网络模型、双重介质模型。

(1)等效连续介质模型。

用较成熟的连续介质理论来描述裂隙岩体的渗流方程,当裂隙相对密集可进行与时间无关的恒定渗流场分析。

(2)双重介质模型。

将岩体作为弱渗透介质,考虑岩块孔隙与岩体裂隙之间的水交换作用。

基于嵌套思路的饱和孔隙-裂隙介质本构理论作者:***来源:《湖南大学学报·自然科学版》2021年第01期摘要:为了指导本构建模工作,需要建立饱和孔隙-裂隙介质的一般本构理论框架. 首先,从混合物理论和嵌套思路出发,获得饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程. 其次,根据热力学功共轭特性确定了饱和孔隙-裂隙介质本构方程的应变状态变量和应力状态变量. 再次,根据热力学局部平衡假定,获得饱和孔隙-裂隙介质的自由能势函数一般本构方程. 最后,从一般自由能势函数本构方程出发,获得孔隙骨架和裂隙骨架变形相互耦合的各向同性线弹性方程. 当孔隙骨架和裂隙骨架变形解耦时,该方程能够退化到Khalili线弹性方程. 研究表明,在小应变情况下固相应变可分解为裂隙骨架应变、孔隙骨架应变与固相材料体应变之和;当混合物均匀化响应原理成立和流相材料本构模型与单相一致时,裂隙骨架应变、孔隙骨架应变、固相材料体应变、裂隙流相材料体应变和孔隙流相材料体应变分别唯一决定裂隙介质有效应力、孔隙介质有效应力、固相材料真实压力、裂隙孔压和孔隙孔压;当自由能函数是状态变量的二次函数时,可获得线弹性本构模型.关键词:混合物理论;饱和孔隙-裂隙介质;状态变量;能量平衡方程;本构方程中图分类号:TU47 文献标志码:A文章编号:1674—2974(2021)01—0019—11Abstract:A general constitutive theoretical framework of saturated pore-fracture media need be formulated to guide constitutive modeling. Firstly,based on the mixture theory and nested way,the energy balance equation of saturated pore-fracture media is obtained. Secondly,according to the thermodynamic work conjugation behaviors,the strain and stress state variables of the constitutive equation for saturated pore-fracture media are determined. Thirdly, based on the assumption of local equilibrium of thermodynamics, the general free energy potential constitutive equations are obtained for saturated pore-fracture media. Finally,deriving from the general free energy potential constitutive equations,an isotropic linear elastic equation is obtained taking into account the coupling of pore and fracture skeleton deformations. When the pore and fracture skeleton deformations are uncoupled,the equation is degenerated into Khalili’s linear elastic equation. The researches show that,the solid phase strain can be decomposed into the sum of fracture skeleton strain, pore skeleton strain and volumetric strain of solid material in the case of small strain;When the mixture homogenous response principle is valid and the fluid material constitutive model is the same as the single fluid one, the fracture skeleton strain,pore skeleton strain,volumetric strain of solid material,volumetric strain of fluid material in fractures and volumetric strain of fluid material in pores uniquely determine the effective stress of fractured media, effective stress of pore media,real pressure of solid material,fracture pressure and pore pressure,respectively. A linear elastic constitutive relation can be achieved when the free energy function is a quadratic function of state variables.Key words:mixture theory;saturated pore-fracture media;state variables;energy balance equation;constitutive equations自然界中,许多岩土材料具有两种不同尺度的孔隙,如裂隙黏土和岩体等. 一种孔隙尺度比较小,通常仍称为孔隙,另一种孔隙尺度比较大,通常呈裂缝或扁平状,被称为裂隙. 当孔隙和裂隙同时被一种流体占有时,就形成饱和孔隙-裂隙介质. 近年来,随着水利水电、海底隧道、核废料储存以及海洋能源开发等工程大量建设,为了分析渗流和变形的流固耦合特性,饱和孔隙-裂隙介质的本构模型研究愈来愈受到工程力学界重视. Barenblatt等[1]首先研究饱和孔隙-裂隙双重孔隙介质的本构特性. Khalili等[2]、刘耀儒等[3]建立了各向同性饱和孔隙-裂隙介质的线弹性模型. 蔡国庆等[4]和Zhao等[5]建立了各向异性饱和孔隙-裂隙黏土的本构理论. 张玉军等[6]创建了考虑裂隙产状等几何特性的孔隙-裂隙岩体的弹塑性模型. 这些开创性成果有力地促进了饱和孔隙-裂隙介质力学本构理论的发展和应用.在当前饱和孔隙-裂隙介质本构建模的研究文献中,针对同一个工程问题往往会创建出多种差异悬殊的本构模型. 如何在各种模型中选择适合的饱和孔隙-裂隙介质本构模型成为工程师和学者首先遇到的难题. 混合物理论从普适性的力学守恒定理出发研究孔隙-裂隙本构理论的普遍规律,具有严密的逻辑结构和明确的物理内涵,许多学者建议把混合物理论作为判定其他本构模型合理性的理论依据之一[7-11]. Borja等[7]和Zhang等[8]根据混合物理论推导了饱和及非饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程,并建立了饱和孔隙-裂隙介质线弹性本构模型,但该模型无法考虑裂隙与孔隙流相压力之差所导致的固相体积变化. Li等[9-10]基于混合物理论推导了非饱和双孔隙膨胀土的外力功表达式,建立了非饱和双孔隙膨胀土的弹塑性本构模型;Guo等[11]采用混合物理论建立了饱和及非饱和孔隙-裂隙介质的双有效应力弹塑性模型. 然而,这些模型没有考虑固相和流相的材料变形,只适用于土体松散介质,无法适用于岩石和混凝土等非松散孔隙-裂隙介质[12-16]. 为了弥补上述缺陷,深刻揭示孔隙骨架应变和裂隙骨架应变在多孔介质流固耦合机制中的关键作用,便于利用均匀化响应原理相来建立相对简单实用的本构模型[14],有必要对饱和孔隙-裂隙介质混合物理论作进一步深入研究.鉴于此,笔者发现孔隙-裂隙介质可视为两个单重孔隙介质的嵌套叠加,即孔隙-裂隙介质可视为在单重裂隙介质的固相基质中嵌套了一个单重孔隙介质. 本文从这一嵌套思路出发来研究饱和孔隙-裂隙介质的能量守恒方程和一般本构模型理论框架,从一般本构模型理论出发可推导饱和双重孔隙介质的线弹性方程,指导和校正当前饱和孔隙-裂隙介质的本构建模工作.1 体积分数和密度1.1 饱和孔隙-裂隙介质各组分体积分数和密度饱和孔隙-裂隙介质是由固相、裂隙流相与孔隙流相组成的混合物. 固相由S表示,裂隙流相由F表示,孔隙流相由P表示. 令α∈{S,F,P}为组分指征变量. φα为第α组分的体积分数,ρα为第α组分的平均密度,ρα为第α组分的真实密度(或称材料密度),满足ρα = φα ρα,则饱和孔隙-裂隙介质的总密度为ρ = ρS + ρF + ρP. 根据体积分数的定义有:1.2 基于嵌套思路的各组分体积分数和密度本文把固相材料与孔隙流相组成的饱和单重孔隙介质称为饱和孔隙介质. 当把饱和孔隙-裂隙介质中的固相材料和孔隙流相所构成的饱和孔隙介质视为一个整体时,此时只有裂隙被视为孔隙,本文把这种视角下的广义饱和单重孔隙介质称为饱和裂隙介质. 这样,饱和孔隙-裂隙介质可看作在饱和裂隙介质的基质中嵌入饱和孔隙介质而成,而饱和孔隙-裂隙介质可视为两个单重孔隙介质的嵌套叠加.根据上述嵌套思路,首先考虑饱和裂隙介质. 饱和孔隙介质作为饱和裂隙介质的一个组分用SP表示,它的体积分数为固相和孔隙流相体积分数之和φSP = φS + φP. 根据式(1),在饱和裂隙介质中有:3.2 混合物均匀化响应原理为了适应工程应用,工程界常常利用混合物均匀化响应原理来简化混合物的本构关系. 混合物均匀化响应原理的内容为[14]:当混合物单元体承受外荷载时,若混合物单元体中每一点的真实应变增量(或速率)相等,则该混合物单元体等效于单相均匀单元体,即单元体内每一点处的真实应力增量(或加荷速率)也相等;反之也然. 在Khalili等[2]、陈正汉[17]、陈勉和陈至达[18]推导各种饱和和非饱和混合物本构关系时,混合物均匀化响应原理曾发挥了至关重要的作用.显然,当1/KHD = 0时,式(84)、式(88)和(89)与式(93)、式(96)和(97)完全一致,说明从本文的自由能势函数一般本构方程出发可以获得与Khalili等相同的线弹性本构模型. Khalili等把他们的线弹性本构模型用于裂隙黏土的固结分析,获得了与试验数据相一致的理論分析结果[2,15]. 这说明从本文的一般本构方程出发可获得经过试验验证的本构模型.5 结论1)在考虑固相和流相材料变形的条件下,以嵌套思路推导了饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程. 确定了饱和孔隙-裂隙介质本构方程的应变状态变量是裂隙骨架应变、孔隙骨架应变、固相材料体应变、裂隙流相材料体应变和孔隙流相材料体应变;应力状态变量是单位密度上的裂隙介质有效应力、孔隙介质有效应力、固相材料真实压力、裂隙孔压和孔隙孔压.2)在小应变情况下,固相应变可分解为裂隙骨架应变、孔隙骨架应变和固相材料体应变之和. 获得有限应变和小应变条件下的饱和孔隙-裂隙介质的自由能势函数一般本构方程.3)当混合物均匀化响应原理成立时,裂隙骨架、孔隙骨架和固相材料的本构模型相互解耦;当裂隙与孔隙中流相材料的本构关系与纯流相本构关系相同时,固相与流相材料变形相互解耦. 当上述两个性质均成立时,裂隙骨架应变唯一决定裂隙介质有效应力、孔隙骨架应变唯一决定孔隙介质有效应力、固相材料体应变唯一决定固相材料真实压力、裂隙流相材料体应变唯一决定裂隙孔压和孔隙流相材料体应变唯一决定孔隙孔压. 运用这些本构性质可以简化本构关系的复杂程度,有利于工程应用.自然界中,许多岩土材料具有两种不同尺度的孔隙,如裂隙黏土和岩体等. 一种孔隙尺度比较小,通常仍称为孔隙,另一种孔隙尺度比较大,通常呈裂缝或扁平状,被称为裂隙. 当孔隙和裂隙同时被一种流体占有时,就形成饱和孔隙-裂隙介质. 近年来,随着水利水电、海底隧道、核废料储存以及海洋能源开发等工程大量建设,为了分析渗流和变形的流固耦合特性,饱和孔隙-裂隙介质的本构模型研究愈来愈受到工程力学界重视. Barenblatt等[1]首先研究饱和孔隙-裂隙双重孔隙介质的本构特性. Khalili等[2]、刘耀儒等[3]建立了各向同性饱和孔隙-裂隙介质的线弹性模型. 蔡国庆等[4]和Zhao等[5]建立了各向异性饱和孔隙-裂隙黏土的本构理论. 张玉军等[6]创建了考虑裂隙产状等几何特性的孔隙-裂隙岩体的弹塑性模型. 这些开创性成果有力地促进了饱和孔隙-裂隙介质力学本构理论的发展和应用.在当前饱和孔隙-裂隙介质本构建模的研究文献中,针对同一个工程问题往往会创建出多种差异悬殊的本构模型. 如何在各种模型中选择适合的饱和孔隙-裂隙介质本构模型成为工程师和学者首先遇到的难题. 混合物理论从普适性的力学守恒定理出发研究孔隙-裂隙本构理论的普遍规律,具有严密的逻辑结构和明确的物理内涵,许多学者建议把混合物理论作为判定其他本构模型合理性的理论依据之一[7-11]. Borja等[7]和Zhang等[8]根据混合物理论推导了饱和及非饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程,并建立了饱和孔隙-裂隙介质线弹性本构模型,但该模型无法考虑裂隙与孔隙流相压力之差所导致的固相体积变化. Li等[9-10]基于混合物理论推导了非饱和双孔隙膨胀土的外力功表达式,建立了非饱和双孔隙膨胀土的弹塑性本构模型;Guo等[11]采用混合物理论建立了饱和及非饱和孔隙-裂隙介质的双有效应力弹塑性模型. 然而,这些模型没有考虑固相和流相的材料变形,只适用于土体松散介质,无法适用于岩石和混凝土等非松散孔隙-裂隙介质[12-16]. 为了弥补上述缺陷,深刻揭示孔隙骨架应变和裂隙骨架应变在多孔介质流固耦合机制中的关键作用,便于利用均匀化响应原理相来建立相对简单实用的本构模型[14],有必要对饱和孔隙-裂隙介质混合物理论作进一步深入研究.鉴于此,笔者发现孔隙-裂隙介质可视为两个单重孔隙介质的嵌套叠加,即孔隙-裂隙介质可视为在单重裂隙介质的固相基质中嵌套了一个单重孔隙介质. 本文从这一嵌套思路出发来研究饱和孔隙-裂隙介质的能量守恒方程和一般本构模型理论框架,从一般本构模型理论出发可推导饱和双重孔隙介质的线弹性方程,指导和校正当前饱和孔隙-裂隙介质的本构建模工作.1 体积分数和密度1.1 饱和孔隙-裂隙介质各组分体积分数和密度饱和孔隙-裂隙介质是由固相、裂隙流相与孔隙流相组成的混合物. 固相由S表示,裂隙流相由F表示,孔隙流相由P表示. 令α∈{S,F,P}为组分指征变量. φα为第α组分的体积分数,ρα为第α组分的平均密度,ρα为第α组分的真实密度(或称材料密度),满足ρα = φα ρα,则饱和孔隙-裂隙介质的总密度为ρ = ρS + ρF +ρP. 根据体积分数的定义有:1.2 基于嵌套思路的各组分体积分数和密度本文把固相材料与孔隙流相组成的饱和单重孔隙介质称为饱和孔隙介质. 当把饱和孔隙-裂隙介质中的固相材料和孔隙流相所构成的饱和孔隙介质视为一个整体时,此时只有裂隙被视为孔隙,本文把这种视角下的广义饱和单重孔隙介质称为饱和裂隙介质. 这样,饱和孔隙-裂隙介质可看作在饱和裂隙介质的基质中嵌入饱和孔隙介质而成,而饱和孔隙-裂隙介质可视为两个单重孔隙介质的嵌套叠加.根据上述嵌套思路,首先考虑饱和裂隙介质. 饱和孔隙介质作为饱和裂隙介质的一个组分用SP表示,它的体积分数为固相和孔隙流相体积分数之和φSP = φS + φP. 根据式(1),在饱和裂隙介质中有:3.2 混合物均匀化响应原理为了适应工程应用,工程界常常利用混合物均匀化响应原理来简化混合物的本构关系. 混合物均匀化响应原理的内容为[14]:当混合物单元体承受外荷载时,若混合物单元体中每一点的真实应变增量(或速率)相等,则该混合物单元体等效于单相均匀单元体,即单元体内每一点处的真实应力增量(或加荷速率)也相等;反之也然. 在Khalili等[2]、陈正汉[17]、陈勉和陈至达[18]推导各种饱和和非饱和混合物本构关系时,混合物均匀化响应原理曾发挥了至关重要的作用.顯然,当1/KHD = 0时,式(84)、式(88)和(89)与式(93)、式(96)和(97)完全一致,说明从本文的自由能势函数一般本构方程出发可以获得与Khalili等相同的线弹性本构模型. Khalili等把他们的线弹性本构模型用于裂隙黏土的固结分析,获得了与试验数据相一致的理论分析结果[2,15]. 这说明从本文的一般本构方程出发可获得经过试验验证的本构模型.5 结论1)在考虑固相和流相材料变形的条件下,以嵌套思路推导了饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程. 确定了饱和孔隙-裂隙介质本构方程的应变状态变量是裂隙骨架应变、孔隙骨架应变、固相材料体应变、裂隙流相材料体应变和孔隙流相材料体应变;应力状态变量是单位密度上的裂隙介质有效应力、孔隙介质有效应力、固相材料真实压力、裂隙孔压和孔隙孔压.2)在小应变情况下,固相应变可分解为裂隙骨架应变、孔隙骨架应变和固相材料体应变之和. 获得有限应变和小应变条件下的饱和孔隙-裂隙介质的自由能势函数一般本构方程.3)当混合物均匀化响应原理成立时,裂隙骨架、孔隙骨架和固相材料的本构模型相互解耦;当裂隙与孔隙中流相材料的本构关系与纯流相本构关系相同时,固相与流相材料变形相互解耦. 当上述两个性质均成立时,裂隙骨架应变唯一决定裂隙介质有效应力、孔隙骨架应变唯一决定孔隙介质有效应力、固相材料体应变唯一决定固相材料真实压力、裂隙流相材料体应变唯一决定裂隙孔压和孔隙流相材料体应变唯一决定孔隙孔压. 运用这些本构性质可以简化本构关系的复杂程度,有利于工程应用.自然界中,许多岩土材料具有两种不同尺度的孔隙,如裂隙黏土和岩体等. 一种孔隙尺度比较小,通常仍称为孔隙,另一种孔隙尺度比较大,通常呈裂缝或扁平状,被称为裂隙. 当孔隙和裂隙同时被一种流体占有时,就形成饱和孔隙-裂隙介质. 近年来,随着水利水电、海底隧道、核废料储存以及海洋能源开发等工程大量建设,为了分析渗流和变形的流固耦合特性,饱和孔隙-裂隙介质的本构模型研究愈来愈受到工程力学界重视. Barenblatt等[1]首先研究饱和孔隙-裂隙双重孔隙介质的本构特性. Khalili等[2]、刘耀儒等[3]建立了各向同性饱和孔隙-裂隙介质的线弹性模型. 蔡国庆等[4]和Zhao等[5]建立了各向异性饱和孔隙-裂隙黏土的本构理论. 张玉军等[6]创建了考虑裂隙产状等几何特性的孔隙-裂隙岩体的弹塑性模型. 这些开创性成果有力地促进了饱和孔隙-裂隙介质力学本构理论的发展和应用.在当前饱和孔隙-裂隙介质本构建模的研究文献中,针对同一个工程问题往往会创建出多种差异悬殊的本构模型. 如何在各种模型中选择适合的饱和孔隙-裂隙介质本构模型成为工程师和学者首先遇到的难题. 混合物理论从普适性的力学守恒定理出发研究孔隙-裂隙本构理论的普遍规律,具有严密的逻辑结构和明确的物理内涵,许多学者建议把混合物理论作为判定其他本构模型合理性的理论依据之一[7-11]. Borja等[7]和Zhang等[8]根据混合物理论推导了饱和及非饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程,并建立了饱和孔隙-裂隙介质线弹性本构模型,但该模型无法考虑裂隙与孔隙流相压力之差所导致的固相体积变化. Li等[9-10]基于混合物理论推导了非饱和双孔隙膨胀土的外力功表达式,建立了非饱和双孔隙膨胀土的弹塑性本构模型;Guo等[11]采用混合物理论建立了饱和及非饱和孔隙-裂隙介质的双有效应力弹塑性模型. 然而,这些模型没有考虑固相和流相的材料变形,只适用于土体松散介质,无法适用于岩石和混凝土等非松散孔隙-裂隙介质[12-16]. 为了弥补上述缺陷,深刻揭示孔隙骨架应变和裂隙骨架应变在多孔介质流固耦合机制中的关键作用,便于利用均匀化响应原理相来建立相对简单实用的本构模型[14],有必要对饱和孔隙-裂隙介质混合物理论作进一步深入研究.鉴于此,笔者发现孔隙-裂隙介质可视为两个单重孔隙介质的嵌套叠加,即孔隙-裂隙介质可视为在单重裂隙介质的固相基质中嵌套了一个单重孔隙介质. 本文从这一嵌套思路出发来研究饱和孔隙-裂隙介质的能量守恒方程和一般本构模型理论框架,从一般本构模型理论出发可推导饱和双重孔隙介质的线弹性方程,指导和校正当前饱和孔隙-裂隙介质的本构建模工作.1 体积分数和密度1.1 饱和孔隙-裂隙介质各组分体积分数和密度饱和孔隙-裂隙介质是由固相、裂隙流相与孔隙流相组成的混合物. 固相由S表示,裂隙流相由F表示,孔隙流相由P表示. 令α∈{S,F,P}为组分指征变量. φα为第α组分的体积分数,ρα为第α组分的平均密度,ρα为第α组分的真实密度(或称材料密度),满足ρα = φα ρα,则饱和孔隙-裂隙介质的总密度为ρ = ρS + ρF + ρP. 根据体积分数的定义有:1.2 基于嵌套思路的各组分体积分数和密度本文把固相材料与孔隙流相组成的饱和单重孔隙介质称为饱和孔隙介质. 当把饱和孔隙-裂隙介质中的固相材料和孔隙流相所构成的饱和孔隙介质视为一个整体时,此时只有裂隙被视为孔隙,本文把这种视角下的广义饱和单重孔隙介质称为饱和裂隙介质. 这样,饱和孔隙-裂隙介质可看作在饱和裂隙介质的基质中嵌入饱和孔隙介质而成,而饱和孔隙-裂隙介质可视为两个单重孔隙介质的嵌套叠加.根据上述嵌套思路,首先考虑饱和裂隙介质. 饱和孔隙介质作为饱和裂隙介质的一个组分用SP表示,它的体积分数为固相和孔隙流相体积分数之和φSP = φS + φP. 根据式(1),在饱和裂隙介质中有:3.2 混合物均匀化响应原理为了适应工程应用,工程界常常利用混合物均匀化响应原理来简化混合物的本构关系. 混合物均匀化响应原理的内容为[14]:当混合物单元体承受外荷载时,若混合物单元体中每一点的真实应变增量(或速率)相等,则该混合物单元体等效于单相均匀单元体,即单元体内每一点处的真实应力增量(或加荷速率)也相等;反之也然. 在Khalili等[2]、陈正汉[17]、陈勉和陈至达[18]推导各种饱和和非饱和混合物本构关系时,混合物均匀化响应原理曾发挥了至关重要的作用.显然,当1/KHD = 0时,式(84)、式(88)和(89)与式(93)、式(96)和(97)完全一致,说明从本文的自由能势函数一般本构方程出发可以获得与Khalili等相同的线弹性本构模型. Khalili等把他们的线弹性本构模型用于裂隙黏土的固结分析,獲得了与试验数据相一致的理论分析结果[2,15]. 这说明从本文的一般本构方程出发可获得经过试验验证的本构模型.5 结论1)在考虑固相和流相材料变形的条件下,以嵌套思路推导了饱和孔隙-裂隙介质的能量平衡方程. 确定了饱和孔隙-裂隙介质本构方程的应变状态变量是裂隙骨架应变、孔隙骨架应变、固相材料体应变、裂隙流相材料体应变和孔隙流相材料体应变;应力状态变量是单位密度上的裂隙介质有效应力、孔隙介质有效应力、固相材料真实压力、裂隙孔压和孔隙孔压.2)在小应变情况下,固相应变可分解为裂隙骨架应变、孔隙骨架应变和固相材料体应变之和. 获得有限应变和小应变条件下的饱和孔隙-裂隙介质的自由能势函数一般本构方程.3)当混合物均匀化响应原理成立时,裂隙骨架、孔隙骨架和固相材料的本构模型相互解耦;当裂隙与孔隙中流相材料的本构关系与纯流相本构关系相同时,固相与流相材料变形相互解耦. 当上述两个性质均成立时,裂隙骨架应变唯一决定裂隙介质有效应力、孔隙骨架应变唯一决定孔隙介质有效应力、固相材料体应变唯一决定固相材料真实压力、裂隙流相材料体应变唯一决定裂隙孔压和孔隙流相材料体应变唯一决定孔隙孔压. 运用这些本构性质可以简化本构关系的复杂程度,有利于工程应用.。

《裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用研究》篇一一、引言岩体是自然界中最基本、最重要的物质组成部分,特别是在地球物理学、土木工程学、环境科学等多个领域中,裂隙岩体的研究具有重要意义。

在地下工程建设、资源开发及环境治理等方面,裂隙岩体的渗流、损伤和断裂问题常常成为关键性研究内容。

因此,本篇论文将探讨裂隙岩体中的渗流—损伤—断裂耦合理论及其应用研究。

二、裂隙岩体渗流理论1. 渗流基本概念裂隙岩体的渗流是指流体在岩体裂隙中的流动过程。

由于岩体裂隙的复杂性和不规则性,渗流过程涉及到多种物理和化学作用。

2. 渗流模型及研究方法当前,对于裂隙岩体渗流的研究主要基于多孔介质理论及达西定律等理论模型,结合数值模拟和实验方法进行研究。

三、损伤力学在裂隙岩体中的应用1. 损伤力学基本概念损伤力学是研究材料在损伤过程中的力学行为及破坏机制的学科。

在裂隙岩体中,损伤表现为岩体结构或性质的劣化。

2. 损伤模型的建立及发展针对裂隙岩体的损伤问题,研究者们建立了多种损伤模型,如连续介质损伤模型、离散元损伤模型等,用以描述岩体的损伤过程和破坏机制。

四、裂隙岩体断裂理论1. 断裂力学基本原理断裂力学是研究材料断裂机理及断裂过程的一门学科。

在裂隙岩体中,断裂主要表现为裂隙的扩展和贯通。

2. 断裂判据及分析方法根据断裂力学的理论,结合裂隙岩体的特点,研究者们提出了多种断裂判据和分析方法,如应力强度因子法、能量法等。

五、渗流—损伤—断裂耦合理论1. 耦合机制分析在裂隙岩体中,渗流、损伤和断裂是相互影响、相互作用的。

渗流会导致岩体的损伤和断裂,而损伤和断裂又会影响渗流的路径和速度。

2. 耦合模型建立及求解方法基于上述分析,研究者们建立了渗流—损伤—断裂的耦合模型,并发展了相应的求解方法,如有限元法、边界元法等。

六、应用研究实例分析以某地下工程为例,通过实际观测和模拟分析,探讨该工程中裂隙岩体的渗流、损伤和断裂过程及相互作用关系。

分析结果为工程设计和施工提供了重要依据。

《裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用研究》篇一一、引言裂隙岩体在工程实践中广泛存在,如地下工程、水利工程、矿山工程等。

由于岩体内部存在着各种大小不一的裂隙,使得岩体的力学性质和渗流特性变得复杂。

为了更好地理解岩体的稳定性和安全性,研究裂隙岩体渗流—损伤—断裂的耦合理论显得尤为重要。

本文旨在探讨这一耦合理论的基本原理、研究方法及其在工程实践中的应用。

二、裂隙岩体渗流理论1. 渗流基本原理裂隙岩体的渗流是指水、气等流体在岩体裂隙中的流动过程。

由于裂隙的存在,使得岩体的渗流特性与连续介质有所不同。

在研究裂隙岩体渗流时,需要考虑到裂隙的几何特征、分布规律以及流体在裂隙中的运动规律。

2. 渗流模型针对裂隙岩体的渗流问题,学者们提出了多种渗流模型,如等效连续介质模型、离散裂隙网络模型等。

这些模型各有优缺点,需要根据具体问题选择合适的模型进行研究。

三、损伤理论在岩体中的应用1. 损伤定义及分类损伤是指材料在受力过程中产生的微观结构变化,导致材料性能的劣化。

在岩体工程中,损伤主要表现为岩体内部裂纹的扩展和连通。

根据损伤的成因和表现形式,可以将损伤分为多种类型。

2. 损伤模型及本构关系针对岩体的损伤问题,学者们提出了多种损伤模型和本构关系。

这些模型和关系能够描述岩体在受力过程中的损伤演化规律,为岩体工程的稳定性分析提供理论依据。

四、断裂理论与岩体破坏1. 断裂力学基本原理断裂力学是研究材料裂纹扩展和断裂的力学分支。

在岩体工程中,断裂力学可以用于分析岩体的破坏过程和破坏机理。

2. 断裂判据及准则为了判断岩体是否发生断裂,需要建立合适的断裂判据和准则。

这些判据和准则可以根据岩体的力学性质、应力状态以及裂纹的几何特征进行确定。

五、渗流—损伤—断裂耦合理论1. 耦合效应分析在裂隙岩体中,渗流、损伤和断裂是相互影响、相互作用的。

渗流可以引起岩体的损伤和断裂,而损伤和断裂又会影响渗流的特性。

因此,需要建立渗流—损伤—断裂的耦合理论,以更全面地描述裂隙岩体的力学行为。