农田排水工程技术规范SLT4199959982

- 格式:doc

- 大小:226.50 KB

- 文档页数:32

目次1总则2规划3设计4施工5管理附录A渗透系数的野外测定方法附录B给水度的野外测定方法附录C稻田渗漏率的野外测定方法附录D农作物耐淹水深和耐淹历时附录E排涝模数计算公式附录F地下水临界深度附录G调控地下水位的末级固定沟和吸水管间距计算公式附录H排水沟道平均流速的计算和断面设计参数的选用附录J管理设计中与充盈度有关的系数确定方法本规范用词和用语说明条文说明《农田排水工程技术规范》1 总则1.0.1为正确应用农田排水技术,防治涝、渍和土壤盐碱化,保证工程质量,节省工程费用,提高工程效益,改善生态环境,促进农业持续发展,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的农田排水工程的规划、设计、施工和管理。

1.0.3农田排水工程,应根据工程建设要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘测、试验,积极采用新技术、新工艺和新材料,做到与当地农业、水利区划相一致,全面安排,综合治理,并结合先进的灌溉和农业技术措施进行工程的管理运用,获取减灾增产的持久效果。

1.0.4农田排水工程的建设和管理,必须遵守国家有关法规和技术政策,工程建设单位应持有符合规定的设计资质证书和施工许可证;工程管理单位应严格执行各项管理规章和工程维修养护制度。

1.0.5农田排水工程的建设和管理,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 规划2.1 一般规定2.1.1农田排水规划应在流域规划、地区水利规划和治理区自然社会经济条件、水土资源利用现状的基础上,查明治理区内的灾害情况和排水不良的原因,根据农业可持续发展、环境保护和洪、旱、涝、渍、盐碱综合治理的要求,确定排水任务和排水标准,遵照统筹兼顾、蓄排兼施的原则进行总体规划。

在按照不同类型治理区的特点进行具体规划时,应符合下列要求:1 平原区应充分考虑地形坡向、土壤和水文地质等特点规划排涝和调控地下水位的排水系统。

在涝碱共存地区,可采用沟、井、闸、泵站等工程措施,有条件的地方还可采用种稻洗盐和滞涝等措施;在涝渍共存地区,可采用沟网、河网和排涝泵站等措施。

第1篇第一章总则第一条为了保障农田排水工作的顺利进行,提高农田排水设施建设和管理水平,保护农田资源,促进农业可持续发展,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规,制定本规定。

第二条本规定适用于中华人民共和国境内农田排水设施的建设、管理、维护和利用。

第三条农田排水工作应当遵循以下原则:(一)统筹规划,合理布局;(二)因地制宜,注重实效;(三)节约资源,保护环境;(四)政府引导,社会参与。

第四条农田排水工作由县级以上地方人民政府水行政主管部门负责组织实施,并接受上级水行政主管部门的指导和监督。

第五条县级以上地方人民政府应当将农田排水工作纳入国民经济和社会发展规划,加大投入,确保农田排水设施建设和管理需要。

第六条农田排水设施建设和管理应当遵循以下要求:(一)符合国家和地方农田排水技术标准;(二)保障农田排水畅通,减少农田渍害;(三)保护生态环境,防止水污染;(四)合理利用水资源,提高农田灌溉效益。

第二章农田排水设施建设第七条农田排水设施建设应当纳入土地利用总体规划和水利基础设施建设规划。

第八条农田排水设施建设应当符合以下要求:(一)按照流域、区域规划,合理布局排水系统;(二)采用先进技术,提高排水效率;(三)充分考虑农业发展需要,保障排水设施与农田布局相协调;(四)保护生态环境,防止水污染。

第九条农田排水设施建设应当遵循以下程序:(一)编制农田排水设施建设规划;(二)组织专家评审,确保规划合理;(三)依法办理立项、审批手续;(四)组织实施建设;(五)进行竣工验收。

第十条农田排水设施建设资金应当通过以下渠道筹集:(一)财政预算安排;(二)上级水利部门专项补助;(三)农业综合开发资金;(四)社会捐赠;(五)其他渠道。

第十一条农田排水设施建设应当优先安排贫困地区、重点水利工程和重要农业区域。

第三章农田排水设施管理第十二条农田排水设施管理应当遵循以下原则:(一)权责明确,管理规范;(二)维护保养,保障畅通;(三)保护设施,防止破坏;(四)合理利用,提高效益。

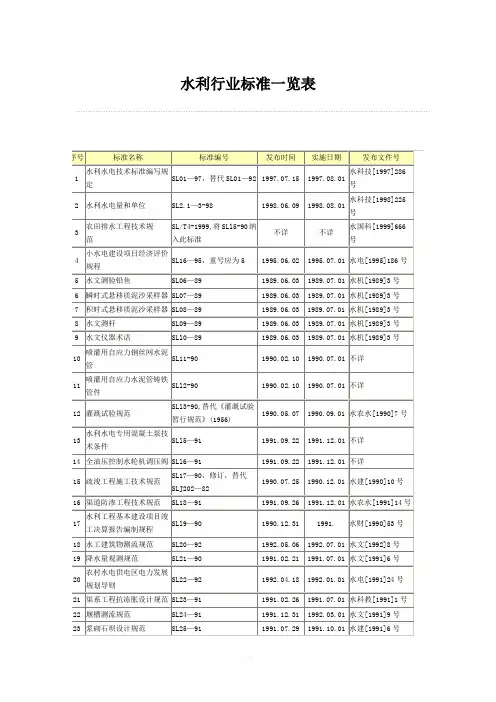

水利行业标准一览表序号标准名称标准编号发布时间实施日期发布文件号1水利水电技术标准编写规定SL01—97,替代SL01—92 1997.07.151997.08.01水科技[1997]286号2水利水电量和单位SL2.1—3-981998.06.091998.08.01水科技[1998]225号3农田排水工程技术规范SL/T4-1999,将SLl5-90纳入此标准不详不详水国科[1999]666号4小水电建设项目经济评价规程SL16—95,重号应为51995.06.021995.07.01水电[1995]186号5水文测验铅鱼SL06—891989.06.031989.07.01水机[1989]3号6瞬时式悬移质泥沙采样器SL07—891989.06.031989.07.01水机[1989]3号7积时式悬移质泥沙采样器SL08—891989.06.031989.07.01 水机[1989]3号8水文测杆SL09—891989.06.031989.07.01水机[1989]3号9水文仪器术语SLl0—891989.06.031989.07.01水机[1989]3号10喷灌用自应力钢丝网水泥管SL11-901990.02.101990.07.01不详11喷灌用自应力水泥管铸铁管件SLl2-901990.02.101990.07.01不详12灌溉试验规范SLl3-90,替代《灌溉试验暂行规范》(1956)1990.05.071990.09.01 水农水[1990]7号13水利水电专用混凝土泵技术条件SLl5—911991.09.221991.12.01不详14 全油压控制水轮机调压阀S Ll6—91 1991.09.221991.12.01不详15疏浚工程施工技术规范SL17—90,修订,替代SLJ202—821990.07.251990.12.01 水建[1990]10号16渠道防渗工程技术规范SL18—911991.09.261991.12.01水农水[1991]14号17水利工程基本建设项目竣工决算报告编制规程SLl9—901990.12.31 1991.水财[1990]53号18水工建筑物测流规范SL20—921992.05.061992.07.01 水文[1992]8号19降水量观测规范SL21—901991.02.211991.07.01 水文[1991]6号20农村水电供电区电力发展规划导则SL22—921992.04.181992.01.01 水电[1991]24号21渠系工程抗冻胀设计规范SL23—911991.02.261991.07.01 水科教[1991]1号22堰槽测流规范SL24—911991.12.311992.03.01水文[1991]9号23浆砌石坝设计规范SL25—911991.07.291991.10.01水建[1991]6号。

农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)根据(94)农水综字第9号文下达的《农田排水工程技术规范(北方)»和〈〈农田水利工程技术管理规程》(后分别更名为〈〈农田排水工程技术规范》和〈〈灌溉与排水工程技术管理规程》)编制任务,由水利部农村水利司主持,〈〈农田排水工程技术规范》编制组按标准编制程序进行工作,经多次讨论修改,先后完成征求意见稿和送审稿,并于1999年7月召开审查会议,通过了审查。

〈〈农田排水工程技术规范》的内容分为:总则、规划、设计、施工、管理,另有条文说明,内容覆盖了农田排水工程技术的各个主要方面。

1总则1.0.1为正确应用农田排水技术,防治涝、渍和土壤盐碱化,保证工程质量,节省工程费用,提高工程效益,改善生态环境,促进农业持续发展,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的农田排水工程的规划、设计、施工和管理。

1.0.3农田排水工程,应根据工程建设要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘测、试验,积极采用新技术、新工艺和新材料,做到与当地农业、水利区划相一致,全面安排,综合治理,并结合先进的灌溉和农业技术措施进行工程的管理运用,获取减灾增产的持久效果。

1.0.4农田排水工程的建设和管理,必须遵守国家有关法规和技术政策,工程建设单位应持有符合规定的设计资质证书和施工许可证;工程管理单位应严格执行各项管理规章和工程维修养护制度。

1.0.5农田排水工程的建设和管理,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2规划2.1 一般规定2.1.1农田排水规划应在流域规划、地区水利规划和治理区自然社会经济条件、水土资源利用现状的基础上,查明治理区内的灾害情况和排水不良的原因,根据农业可持续发展、环境保护和洪、旱、涝、渍、盐碱综合治理的要求,确定排水任务和排水标准,遵照统筹兼顾、蓄排兼施的原则进行总体规划。

在按照不同类型治理区的特点进行具体规划时,应符合下列要求:1平原区应充分考虑地形坡向、土壤和水文地质等特点规划排涝和调控地下水位的排水系统。

第一部分项目规划1 前言土地整理是增加有效耕地面积,实现耕地总量动态平衡的有效措施,是提高土地质量,促进土地集约化利用的重要手段。

积极开展土地整理,对于缓解人地矛盾,改善农业生产条件和生态环境,防治水土流失,促进农村现代化建设、经济发展,提高人民生活水平具有极其重要的意义。

为了更好地开展项目区土地整理,并且为项目的施工提供依据,编制本规划。

本规划项目为国家投资土地整理项目。

1.1 项目建设背景海丰县位于广东省东南部,属汕尾市管辖,属于农业山区县,也是我国红色革命老区之一。

地处东经114°54′至115°37′之间,北纬22°42′至23°15′之间,北倚莲花山脉、南与汕尾市城区接壤(距汕尾市26公里),东与陆河县、陆丰市相邻,西北与惠东县交界。

全县共有可供开发利用的土地后备资源278915亩,土地资源丰富,开发潜力大。

自改革开放以来以来,汕尾市、海丰县城乡建设发展迅速,建设用地量剧增,随着人口的增加,社会经济的发展,全市的人均耕地量低于广东省的平均水平,耕地紧张的矛盾比较严重,耕地保护亟待进行。

从广东省全省情况来看,珠江三角洲等工业化和城市化程度较高的发达地区,土地资源贫乏,在可以预计的将来,需要大量的耕地补充指标。

在广东省土地整理中心的指导下,全省范围内的耕地易地开发整理项目已有效地展开。

因此,积极推进土地整理,适度开发宜农后备土地资源,对保持汕尾市乃至广东省耕地总量的动态平衡具有十分重要的意义。

广东省海丰县赤坑镇沙港片土地整理项目是海丰县今年土地整理项目点。

县、镇两级党委、政府及各级领导的高度重视,为项目建设提供了有力的组织保证和人才保障,近年来开展广东省补充耕地易地开发和山、水、田、林、路、村综合整理,已取得了一些成效和经验,项目区已有的健全农业推广服务体系,为开展土地整理工作打下了良好的基础。

开展土地整理项目,具有重要的现实意义:(1)是确保海丰县耕地总量的动态平衡和提高农民生活水平的需要。

![农田排水工程技术规范[SL T4-1999]条文说明](https://uimg.taocdn.com/f6eb450edd88d0d233d46a9f.webp)

农田排水试验规范SL109—951 总则1.0.1 制定本规范的目的在于统一农田排水试验的方法和技术标准,提高农田排水的科学技术水平,保证试验成果的可靠性、准确性、先进性和实用性。

1.0.2 本规范适用于农田排水工程设计、施工和管理中为确定设计标准、设计参数、田间排水系统规格布局、水管理等而开展的试验。

1.0.3 确定农田排水试验项目应符合以下条件:(1)满足农业生产当前及中、近期发展的需要,为农田排水工程的建设和排水系统的管理以及提高农田排水科学技术水平服务。

(2)充分考虑当地条件,掌握国内外已有成果,把试验设计建立在高起点的基础上。

(3)试验项目要有明确的目的、要求和试验年限。

(4)具备必要的试验场地、试验设施、技术力量、资金来源和设备条件。

2 排水试验站建设与排水试验设计2.1 排水试验站的建设2.1.1 排水试验站应根据农田排水工程建设和管理的需要设立,并尽可能与灌溉试验站相结合。

视其任务和要求的不同,排水试验站分综合站和单项站两类。

综合站承担综合性和重点课题的排水试验研究任务,应按长期使用的原则进行规划建设;单项站是为完成某些单项的试验与推广任务而建立的,应根据具体条件进行规划建设。

2.1.2 排水试验站的任务:(1)完成上级下达的试验研究课题。

(2)针对当地生产中存在的排水问题,开展科学试验。

(3)开展农田排水技术的示范、推广工作。

2.1.3 建立排水试验站时,应根据试验的任务和要求,合理选址:(1)试验站的地形、土壤、水文地质、气象和农业生产条件等,应有代表性。

(2)不宜靠近高大建筑物以及对试验有妨碍的工厂和污染源,如果附近有高大建筑物,则试验区距建筑物的距离不应小于建筑物高度的5倍。

(3)应有可靠的灌溉水源和排水出路。

(4)供电有保证,交通通讯方便。

2.1.4 排水试验站的场地规划,应符合以下要求:(1)试验区应与办公、生活区分开。

(2)测坑、小区应建在专用试验场地内;大田试验应设置在与测坑、小区条件基本相同的生产田块上。

灌溉与排水工程技术管理规程S L246-1999中国农村水电及电气化信息网?? 1999-12-03中华人民共和国行业标准灌溉与排水工程技术管理规程主编单位:中国水利水电科学研究院批准单位:中华人民共和国水利部1999-12-03发布2000-02-01实施中华人民共和国水利部关于批准发布《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999的通知水国科[1999]665号根据水利部水利水电技术标准制定、修订计划,由农村水利司主持,以中国水利水电科学研究院为主编单位制定的《灌溉与排水工程技术管理规程》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布。

标准的名称和编号为:《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999。

本标准自2000年2月1日起实施。

在实施过程中,请各单位注意总结经验,如有问题请函告主持部门,并由其负责解释。

标准文本由中国水利水电出版社出版发行。

一九九九年十二月三日前言根据(94)农水综字第9号文下达的《农田排水工程技术规范》(北方)和《农田水利工程技术管理规程》(后分别更名为《农田排水工程技术规范》和《灌溉与排水工程技术管理规程》)编制任务,由农村水利司主持,《灌溉与排水工程技术管理规程》编制组按《水利水电技术标准编写规定》的程序进行工作,经多次讨论修改,先后完成征求意见稿和送审稿,并于1999年7月召开审查会议,通过了审查。

《灌溉与排水工程技术管理规程》的内容分为:总则,工程管理,设备管理,用水与排水管理,档案、通信与信息系统管理,经营管理,水土资源保护,另有条文说明,内容覆盖了灌溉与排水工程技术管理的各个方面。

本规程解释单位:水利部农村水利司本规程主编单位:中国水利水电科学研究院本规程参编单位:甘肃省水利厅西北逐林科技大学江苏省水利厅四川省都江堰管理局本规程主要起草人:侯粦祥周福国聂大田熊运章陶长生张华松杨广欣1 总则1.0.1为加强灌溉与排水工程管理,保证工程安全正常运行,节约用水,降低能耗,保护土资源,充分发挥工程效益,制定本规程。

农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)前言根据(94)农水综字第9号文下达的《农田排水工程技术规范(北方)》和《农田水利工程技术管理规程》(后分别更名为《农田排水工程技术规范》和《灌溉与排水工程技术管理规程》)编制任务,由水利部农村水利司主持,《农田排水工程技术规范》编制组按标准编制程序进行工作,经多次讨论修改,先后完成征求意见稿和送审稿,并于1999年7月召开审查会议,通过了审查。

《农田排水工程技术规范》的内容分为:总则、规划、设计、施工、管理,另有条文说明,内容覆盖了农田排水工程技术的各个主要方面。

1 总则1.0.1为正确应用农田排水技术,防治涝、渍和土壤盐碱化,保证工程质量,节省工程费用,提高工程效益,改善生态环境,促进农业持续发展,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的农田排水工程的规划、设计、施工和管理。

1.0.3农田排水工程,应根据工程建设要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘测、试验,积极采用新技术、新工艺和新材料,做到与当地农业、水利区划相一致,全面安排,综合治理,并结合先进的灌溉和农业技术措施进行工程的管理运用,获取减灾增产的持久效果。

1.0.4农田排水工程的建设和管理,必须遵守国家有关法规和技术政策,工程建设单位应持有符合规定的设计资质证书和施工许可证;工程管理单位应严格执行各项管理规章和工程维修养护制度。

1.0.5农田排水工程的建设和管理,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 规划2.1 一般规定2.1.1农田排水规划应在流域规划、地区水利规划和治理区自然社会经济条件、水土资源利用现状的基础上,查明治理区内的灾害情况和排水不良的原因,根据农业可持续发展、环境保护和洪、旱、涝、渍、盐碱综合治理的要求,确定排水任务和排水标准,遵照统筹兼顾、蓄排兼施的原则进行总体规划。

在按照不同类型治理区的特点进行具体规划时,应符合下列要求:1 平原区应充分考虑地形坡向、土壤和水文地质等特点规划排涝和调控地下水位的排水系统。

1、农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)2、小水电建设项目经济评价规程(SL16-95)3、水利基础建设项目竣工财务决算编制规程(SL19-2008)4、农村水电供电区电力发展规划导则(SL22-92)5、渠系工程抗冻胀设计规范(SL23-2006)6、水闸施工规范(SL27-91)7、水利水电工程启闭机设计规范(SL41-93)8、水利水电工程设计洪水计算规范(SL44-2006)9、混凝土面板石坝施工规范(SL49-94)10、水利水电工程施工测量规范(SL52-93)11、水工碾压混凝土施工规范(SL53-94)12、农村水电电力系统调度自动化规范(SL/T53-93)13、中小型水利水电工程地址勘察规范(SL55-2005)14、地表水资源质量标准(SL63-94)15、水利建设项目经济评价规范(SL72-94)16、水利水电工程制图标准基础制图(SL73.1-95)17、水利水电工程制图标准水工建筑图(SL73.2-95)18、水利水电工程制图标准勘测图(SL73.3-95)19、水利水电工程制图标准水力机械图(SL73.4-2)20、水利水电工程制图标准电气图(SL73.5-95)21、水利水电工程制图标准水土保持图(SL73.6-2001)22、防汛抗旱用图图式(SL73.7-2003)23、水利水电工程钢闸门设计规范(SL74-95)24、水闸技术管理规程(SL75-94)25、小水电水能设计规程(SL76-94)26、小型水利发电站水文计算规范(SL77-94)27、水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程(SL101-94)28、水利工程水利计算规范(SL104-95)29、水工金属结构防腐蚀规范(SL105-2007)30、水库工程管理设计规范(SL106-96)31、小水电供电区农村电气化规划编制规程(SL145-95)32、水库渔业资源调查规范(SL167-96)33、水闸工程管理设计规范(SL170-96)34、堤防工程管理设计规范(SL171-96)35、小型水电站施工技术规范(SL172-96)36、小水电网电能损耗计算导则(173-96)37、水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范(SL174-96)38、水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2007)39、小型水电站初步设计报告编制规程(SL/T179-96)40、土壤侵蚀分类分级标准(SL190-2007)41、水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)42、小型水电站技术改造规程(SL193-97)43、水利水电工程测量规范(规划设计阶段)(SL197-97)44、水工建筑物抗震设计规范(SL203-97)45、水电站饮水渠道及前池设计规范(SL/T205-97)46、已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范(SL209-98)47、水工建筑物抗冰冻设计规范(SL211-2006)48、水工预应力锚固设计规范(SL212-98)49、水闸安全鉴定规定(SL214-98)50、水环境检测规范(SL219-98)51、中小河流水能开发利用规划导则(SL221-98)52、农村水电供电区电力系统设计导则(SL222-1999)53、水利水电建设工程验收规程(SL223-2008)54、水库洪水调度考评规定(SL224-98)55、混凝土面板堆石坝设计规范(SL228-98)56、小型水力发电站自动化设计规定(SL229-2000)57、泵站施工规范(SL234-1999)58、水资源评价导则(SL/T238-1999)59、水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准(SL240-1999)60、水利水电工程地址观测规程(SL245-1999)61、灌溉与排水工程技术管理规程(SL/T246-1999)62、水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)63、泵站技术改造规程(SL254-2000)64、泵站技术管理规程(SL255-2000)65、堤防工程施工规范(SL260-98)66、水闸设计规范(SL265-2001)67、水电站厂房设计规范(SL266-2001)68、雨水集蓄利用工程技术规范(SL267-2001)69、水利水电工程沉沙池设计规范(SL269-2001)70、碾压式土石坝设计规程(SL274-2001)71、水土保持监测技术规程(SL277-2002)72、水利水电工程水文计算规程(SL278-2002)73、水工隧洞设计规范(SL279-2002)74、卷管牵引绞盘式喷灌机使用技术规范(SL280-2003)75、水电站压力钢管设计规范(SL281-2003)76、混凝土拱坝设计规范(SL282-2003)77、水利水电工程进水口设计规范(SL285-2003)78、地下水超采区评价规范(SL286-2003)79、水利水电工程项目施工监理规范(SL288-2003)80、水土保持治沟骨干工程技术规范(SL289-2003)81、水利水电工程建设征地移民设计规范(SL290-2003)82、农村水电站优化运行导则(SL293-2003)83、农村水电站开发规划选点导则(SL294-2003)84、水电农村电气化验收规程(SL296-2004)85、水利水电工程地质测绘规程(SL299-2004)86、水利风景区评价标准(SL300-2004)87、水利水电工程施工组织设计规范(SL303-2004)88、村镇供水工程技术规范(SL310-2004)89、水利水电工程高压配电装置设计规范(SL311-2004)90、水土保持工程运行技术管理规程(SL312-2005)91、水利水电工程施工地质勘查规程(SL313-2004)92、碾压混凝土坝设计规范(SL314-2004)93、农村水电站工程环境影响评价规程(SL315-2005)94、泵站安全鉴定规程(SL316-2004)95、泵站安装及验收规范(SL317-2004)96、混凝土重力坝设计规范(SL319-2005)97、建设项目水资源论证导则(试行)(SL/Z322-2005)98、水利水电工程设计工程量计算规定(SL328-2005)99、水利信息系统可行性研究报告编制规定(试行)(SL/Z331-2005)100、水利信息系统初步设计报告编制规定(试行)(SL/Z332-2005)101、水土保持工程质量评定规范(SL335-2006)102、水土保持信息管理技术规程(SL341-2006)103、水土保持监测设施通用技术条件(SL342-2006)104、水利水电工程电缆设计规范(SL344-2006)105、水利信息系统项目建议书编制规定(SL346-2006)106、小型水电站建设项目建议书编制规程(SL356-2006)107、农村水电站可行性研究报告编制规程(SL357-2006)108、农村水电站施工环境保护导则(SL358-2006)109、水利水电工程环境保护概估算编制规程(SL359-2006)110、城市综合用水量标准(SL367-2006)111、再生水水质标准(SL368-2006)112、水利水电工程边坡设计规范(SL386-2007)113、水土保持试验规范(SL419-2007)114、水利旅游项目综合影响评价标准(SL422-2008)115、旱情等级标准(SL424-2008)116、凌汛计算标准(SL428-2008)117、水资源供需预测分析技术规范(SL429-2008)118、调水工程设计导则(SL/Z430-2008)119、城市水系规划导则(SL431-2008)120、水利工程压力钢管制造安装及验收规范(SL432-2008)121、钢丝网水泥输水管及管件(SL433-2008)122、海堤工程设计规范(SL435-2008)123、堤防隐患探测规程(SL436-2008)124、水利水电工程二次接线设计规范(SL438-2008)。

农田排水试验规范SL109—951 总则1.0.1 制定本规范的目的在于统一农田排水试验的方法和技术标准,提高农田排水的科学技术水平,保证试验成果的可靠性、准确性、先进性和实用性。

1.0.2 本规范适用于农田排水工程设计、施工和管理中为确定设计标准、设计参数、田间排水系统规格布局、水管理等而开展的试验。

1.0.3 确定农田排水试验项目应符合以下条件:(1)满足农业生产当前及中、近期发展的需要,为农田排水工程的建设和排水系统的管理以及提高农田排水科学技术水平服务。

(2)充分考虑当地条件,掌握国内外已有成果,把试验设计建立在高起点的基础上。

(3)试验项目要有明确的目的、要求和试验年限。

(4)具备必要的试验场地、试验设施、技术力量、资金来源和设备条件。

2 排水试验站建设与排水试验设计2.1 排水试验站的建设2.1.1 排水试验站应根据农田排水工程建设和管理的需要设立,并尽可能与灌溉试验站相结合。

视其任务和要求的不同,排水试验站分综合站和单项站两类。

综合站承担综合性和重点课题的排水试验研究任务,应按长期使用的原则进行规划建设;单项站是为完成某些单项的试验与推广任务而建立的,应根据具体条件进行规划建设。

2.1.2 排水试验站的任务:(1)完成上级下达的试验研究课题。

(2)针对当地生产中存在的排水问题,开展科学试验。

(3)开展农田排水技术的示范、推广工作。

2.1.3 建立排水试验站时,应根据试验的任务和要求,合理选址:(1)试验站的地形、土壤、水文地质、气象和农业生产条件等,应有代表性。

(2)不宜靠近高大建筑物以及对试验有妨碍的工厂和污染源,如果附近有高大建筑物,则试验区距建筑物的距离不应小于建筑物高度的5倍。

(3)应有可靠的灌溉水源和排水出路。

(4)供电有保证,交通通讯方便。

2.1.4 排水试验站的场地规划,应符合以下要求:(1)试验区应与办公、生活区分开。

(2)测坑、小区应建在专用试验场地内;大田试验应设置在与测坑、小区条件基本相同的生产田块上。

灌溉与排水工程技术管理规程S L246-1999中国农村水电及电气化信息网?? 1999-12-03中华人民共和国行业标准灌溉与排水工程技术管理规程主编单位:中国水利水电科学研究院批准单位:中华人民共和国水利部1999-12-03发布2000-02-01实施中华人民共和国水利部关于批准发布《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999的通知水国科[1999]665号根据水利部水利水电技术标准制定、修订计划,由农村水利司主持,以中国水利水电科学研究院为主编单位制定的《灌溉与排水工程技术管理规程》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布。

标准的名称和编号为:《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999。

本标准自2000年2月1日起实施。

在实施过程中,请各单位注意总结经验,如有问题请函告主持部门,并由其负责解释。

标准文本由中国水利水电出版社出版发行。

一九九九年十二月三日前言根据(94)农水综字第9号文下达的《农田排水工程技术规范》(北方)和《农田水利工程技术管理规程》(后分别更名为《农田排水工程技术规范》和《灌溉与排水工程技术管理规程》)编制任务,由农村水利司主持,《灌溉与排水工程技术管理规程》编制组按《水利水电技术标准编写规定》的程序进行工作,经多次讨论修改,先后完成征求意见稿和送审稿,并于1999年7月召开审查会议,通过了审查。

《灌溉与排水工程技术管理规程》的内容分为:总则,工程管理,设备管理,用水与排水管理,档案、通信与信息系统管理,经营管理,水土资源保护,另有条文说明,内容覆盖了灌溉与排水工程技术管理的各个方面。

本规程解释单位:水利部农村水利司本规程主编单位:中国水利水电科学研究院本规程参编单位:甘肃省水利厅西北逐林科技大学江苏省水利厅四川省都江堰管理局本规程主要起草人:侯粦祥周福国聂大田熊运章陶长生张华松杨广欣1 总则1.0.1为加强灌溉与排水工程管理,保证工程安全正常运行,节约用水,降低能耗,保护土资源,充分发挥工程效益,制定本规程。

农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)前言根据(94)农水综字第9号文下达的《农田排水工程技术规范(北方)》和《农田水利工程技术管理规程》(后分别更名为《农田排水工程技术规范》和《灌溉与排水工程技术管理规程》)编制任务,由水利部农村水利司主持,《农田排水工程技术规范》编制组按标准编制程序进行工作,经多次讨论修改,先后完成征求意见稿和送审稿,并于1999年7月召开审查会议,通过了审查。

《农田排水工程技术规范》的内容分为:总则、规划、设计、施工、管理,另有条文说明,内容覆盖了农田排水工程技术的各个主要方面。

1 总则1.0.1为正确应用农田排水技术,防治涝、渍和土壤盐碱化,保证工程质量,节省工程费用,提高工程效益,改善生态环境,促进农业持续发展,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的农田排水工程的规划、设计、施工和管理。

1.0.3农田排水工程,应根据工程建设要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘测、试验,积极采用新技术、新工艺和新材料,做到与当地农业、水利区划相一致,全面安排,综合治理,并结合先进的灌溉和农业技术措施进行工程的管理运用,获取减灾增产的持久效果。

1.0.4农田排水工程的建设和管理,必须遵守国家有关法规和技术政策,工程建设单位应持有符合规定的设计资质证书和施工许可证;工程管理单位应严格执行各项管理规章和工程维修养护制度。

1.0.5农田排水工程的建设和管理,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 规划2.1 一般规定2.1.1农田排水规划应在流域规划、地区水利规划和治理区自然社会经济条件、水土资源利用现状的基础上,查明治理区内的灾害情况和排水不良的原因,根据农业可持续发展、环境保护和洪、旱、涝、渍、盐碱综合治理的要求,确定排水任务和排水标准,遵照统筹兼顾、蓄排兼施的原则进行总体规划。

在按照不同类型治理区的特点进行具体规划时,应符合下列要求:1 平原区应充分考虑地形坡向、土壤和水文地质等特点规划排涝和调控地下水位的排水系统。

xx区xx镇6个区域地块土地整治复垦项目(第三批)项目编号:xx--053投标文件(技术标)采购人:xx镇土地垦复整理推进办公室招标代理机构:xx工程建设咨询有限公司投标单位:投标时间:年月日投标地点:目录第一章编制说明及工程概况 0第一节工程概况 0第二节编制说明 0第二章施工组织机构及技术保证措施 (3)第一节组织机构体系 (3)第二节技术保证措施 (5)第三章施工方案与技术措施 (7)第一节施工总则 (7)第二节工程测量 (7)第三节各分部分项工程施工部署 (9)第四节田间道路工程施工方案和技术措施 (9)第五节灌溉与排水工程施工方案和技术措施 (18)第四章工程进度计划与措施 (23)第一节施工总进度编制原则及依据 (23)第二节工期保证措施 (23)第五章质量管理体系与措施 (27)第一节质量管理体系 (27)第二节材料设备的质量保证措施 (31)第三节质量保证的技术准备 (32)第四节施工过程质量控制 (32)第五节不合格品的纠正和预防措施 (34)第六节初步验收、运行检测、竣工验收 (35)第六章安全文明管理体系与措施 (36)第一节安全管理体系与措施 (36)第二节文明施工管理体系与措施 (39)第七章环境保护管理体系与措施 (42)第一节建立健全环保体系 (42)第二节施工区、居民区及农田防尘 (42)第三节防止水土流失保护周环境 (42)第四节项目部驻地环境保护措施 (43)第五节降低环境污染措施 (43)第六节减少扰民噪声措施 (44)第七节地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (44)第八章施工协调措施 (46)第九章季节性施工措施 (48)第一节雨季施工方案 (48)第二节夏季施工方案 (49)第十章成品保护措施 (51)第十一章资源配备计划 (52)第一节劳动力安排计划 (52)第二节施工设备及试验、检测仪器设备配置 (52)附表一: 拟投入本合同工作的主要施工设备表 (53)附表二:拟投入本合同工作的试验和检测仪器设备表 (54)附表三:劳动力计划表 (55)第一章编制说明及工程概况第一节工程概况项目名称:xx区xx镇6个区域地块土地整治复垦项目(第三批)项目业主:xx镇土地垦复整理推进办公室建设地点:xx镇计划工期:120天(日历天)。

农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)前言根据(94)农水综字第9号文下达的《农田排水工程技术规范(北方)》与《农田水利工程技术管理规程》(后分别更名为《农田排水工程技术规范》与《灌溉与排水工程技术管理规程》)编制任务,由水利部农村水利司主持,《农田排水工程技术规范》编制组按标准编制程序进行工作,经多次讨论修改,先后完成征求意见稿与送审稿,并于1999年7月召开审查会议,通过了审查。

《农田排水工程技术规范》的内容分为:总则、规划、设计、施工、管理,另有条文说明,内容覆盖了农田排水工程技术的各个主要方面。

1 总则1、0、1为正确应用农田排水技术,防治涝、渍与土壤盐碱化,保证工程质量,节省工程费用,提高工程效益,改善生态环境,促进农业持续发展,制定本规范。

1、0、2本规范适用于新建、扩建与改建的农田排水工程的规划、设计、施工与管理。

1、0、3农田排水工程,应根据工程建设要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘测、试验,积极采用新技术、新工艺与新材料,做到与当地农业、水利区划相一致,全面安排,综合治理,并结合先进的灌溉与农业技术措施进行工程的管理运用,获取减灾增产的持久效果。

1、0、4农田排水工程的建设与管理,必须遵守国家有关法规与技术政策,工程建设单位应持有符合规定的设计资质证书与施工许可证;工程管理单位应严格执行各项管理规章与工程维修养护制度。

1、0、5农田排水工程的建设与管理,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 规划2、1 一般规定2、1、1农田排水规划应在流域规划、地区水利规划与治理区自然社会经济条件、水土资源利用现状的基础上,查明治理区内的灾害情况与排水不良的原因,根据农业可持续发展、环境保护与洪、旱、涝、渍、盐碱综合治理的要求,确定排水任务与排水标准,遵照统筹兼顾、蓄排兼施的原则进行总体规划。

在按照不同类型治理区的特点进行具体规划时,应符合下列要求:1 平原区应充分考虑地形坡向、土壤与水文地质等特点规划排涝与调控地下水位的排水系统。

在涝碱共存地区,可采用沟、井、闸、泵站等工程措施,有条件的地方还可采用种稻洗盐与滞涝等措施;在涝渍共存地区,可采用沟网、河网与排涝泵站等措施。

2干旱盐碱区应根据当地自然条件与盐分组成及含量等情况,同时进行灌溉与排水规划,采取冲洗改良技术与有效调控地下水位的排水措施,并结合灌溉、农业与生物等措施,改良盐碱地。

3 沿江滨湖圩垸区应根据自然条件与内、外河水文等情况,采取联圩并垸、修站建闸与挡洪滞涝等工程措施,在确保圩垸区防洪安全的基础上,按照内外水分开,灌排渠沟分设,高低田分排,水旱作物分植等原则,以及有效控制内河水位与地下水位的要求,制定洪、涝、渍兼治的排水规划。

4 滨海感潮区应根据自然特点与潮汐规律等情况,充分利用潮间自排的条件,采取防洪挡潮、整治河道、修建闸站与蓄洪滞涝等工程措施。

5山丘冲垅区应根据山势地形、水土温度、坡面径流与地下径流等情况,采取冲顶建塘、环山撇洪、山脚截流、田间排水与田内泉水导排等措施,同时应与水土保持、山丘区综合开发与治理规划紧密结合。

梯田区应视里坎部位的渍害情况,采取适宜的截流排水措施。

6 对已建灌区内发生次生盐渍化或次生渍害的地区应以水盐平衡或水量平衡为依据,制定以调控地下水位为主的排水规划与必要的监测规划。

7分蓄(滞)洪区应根据其使用概率、土地利用与耕作计划,以及分蓄(滞)洪后生产恢复等要求,选用适宜的与易于修复的工程措施。

8制定农田排水规划时,应对出现超设计标准的降雨提出减灾措施与对策,并进行论证。

2、1、2农田排水规划的蓄排方式、工程措施与排水分区应符合下列规定:1治理区应充分考虑库、塘、湖、沟与土壤的调蓄能力,因地制宜地选择水平或垂直排水、自流或抽水排水及其相结合的综合蓄排方式。

在圩垸区内,一般要求蓄涝水面率为排涝面积的5%~10%,调蓄水深1~2m,蓄涝水位应低于地面0、2~0、3m。

2根据GB/T 50288—1999《灌溉与排水工程设计规范》的规定,排水系统通常可分为干、支、斗、农四级,视治理区面积的大小亦可增减级数。

其中起输水作用的干、支级宜选用明沟,斗级以下的田间排水工程应视涝、渍、盐碱的灾害成因与排水任务,因地制宜地选取明沟、暗管、鼠道、竖井等单项排水措施或不同排水措施结合的组合排水措施。

3 治理区受外来地表径流或地下径流补给,需在其影响的前沿地带布设堤、沟进行拦洪、截流或截渗排水时,必须遵守流域规划与有关规定,统筹兼顾上下游与左右岸的排水要求,不得造成水利矛盾。

4 在水资源不足地区的农田排水工程,原则上应为排水再利用创造条件。

5治理区应在总体规划的基础上,根据灾害类型、地形地貌、土地利用、排水措施与管理运用要求等情况,进行排水分区。

2、1、3农田排水规划应根据工程系统与排水控制要求等情况,布设排水建筑物,并应符合下列要求:1 排水建筑物应随排水工程系统统一规划并布设到田间。

2排水建筑物与灌溉建筑物相邻近或有交通、航运等多目标要求时,应按照布设合理、运用方便与节省投资等原则,采用联合布置形式。

3圩垸区圩口闸的防洪标准应与外河堤防的防洪标准相一致。

4排涝泵站应尽可能结合灌溉,实行排灌两用。

2、1、4农田排水规划必须进行方案比较,择优选取的规划方案应符合下列规定:1工程实用、占地较少、管理方便。

2工程建设投资省、运行费用低、经济效益高。

3工程有利于改善治理区内外生态环境与农业可持续发展。

2、1、5农田排水规划应根据经济条件与生产发展要求,实行长远与当前相结合,工程措施与生物措施相结合,从骨干到田间统一规划,并制定实施计划。

2、2 明沟排水系统2、2、1明沟排水系统由各级排水明沟及其建筑物与承泄区组成。

明沟级数应按本规范2、1、2第2款确定,在涝、渍、盐碱严重地区可增设毛沟、鼠道等各种临时性辅助排水措施。

2、2、2排水明沟的布置形式与线路选择应符合下列要求:1排水明沟应结合灌溉渠系与田间道路进行布置,在地形平坦的地区宜采用与灌溉渠道相同的双向排水形式;在倾斜平原地区宜采用与灌溉渠道相邻的单向排水形式。

在轻质土地区,相邻的渠、沟之间宜布置道路或林带;有机械清淤要求时,宜采用路、沟相邻的布置形式。

2各级排水明沟应根据治理区的地形条件,按照高水高排、低水低排、就近排泄、力争自流的原则与以下规定选择线路:1)各级排水明沟原则上应沿低洼积水线布设,并尽量利用天然河沟。

2)支沟与干沟,干沟与天然河流之间宜成锐角相连接,支、斗、农沟宜相互垂直连接。

3)各级排水明沟的线路应选取在有利沟坡稳定的土质地带,若必须通过不稳定土质地带时,应提出沟坡防塌措施,其中斗、农沟宜采用简易防塌处理或改用其她徘水措施。

4)当地形坡度大于0、5%时,末级固定沟宜大体上沿地形等高线布设。

2、2、3排水承泄区的选择及排水出口的处理应符合下列规定:1排水承泄区应保证排水系统的出流条件具有稳定的河槽或湖床、安全的堤防与足够的承泄能力,且不产生环境危害。

2排水出口设计水位低于承泄区同期或同频水位,或受下一级排水沟水位顶托而不能自流排水时,应设置抽排泵站。

若仅有部分时间不能自流排水时,可采取自流与抽排相结合的排水工程设施。

2、3 暗管排水工程2、3、1田间暗管排水工程一般由吸水管、集水管(沟)、附属建筑物与排水出路组成,应符合下列要求:1吸水管应具有良好的吸聚地下水流与输水能力;集水管(沟)应能及时汇集并排泄吸水管的来水。

2暗管排水工程应视其具体情况,设置检查井、暗管口门与集水井等附属建筑物。

3田间暗管排水工程的排水出路通常为明沟系统,应保证其排水通畅与沟道稳定。

构成暗管排水系统时的排水出路应符合本规范2、2、3的规定。

2、3、2暗管排水系统的组成、分级与管道的类型、规格等,应根据排水规模、排水要求、地形、土质、管材、滤料与施工条件等因素,经技术经济比较确定。

2、3、3暗管排水工程的布置应符合下列规定:1平原区暗管的平面布设:1)地形平坦区宜采用吸水管布设在集水管(沟)两侧呈正交或锐角斜交的形式;在缓坡地区利用灌排相邻的排水沟为集水沟时,宜采用吸水管布设在集水沟一例呈正交或锐角斜交的形式。

2)平原区的吸水管宜采用等间距布设,并与地下水流向垂直或呈较大夹角。

3)在水田或水旱轮作区,一条吸水管宜布设在同一田块内,当相邻田块的高程相近与种植作物相同时可串田布设。

2山丘区暗管的平面布设:1)冲境田内的吸水管宜大体上沿地形等高线、等间距布设,集水沟应视地形条件,可在农田中部或环田布设。

2)梯田里坎处吸水管的条数及其间距,应视里坎的受渍宽度与程度及吸水管的作用范围而定。

3)田块内有泉水影响时,应首先查明泉眼位置与水量,设置导泉暗管(涵).把泉水直接导人集水管(沟)。

必要时应在泉眼处设置反滤暗井,并与导泉暗管连通。

然后再根据需要布设田间吸水管。

3检查井一般应设置在管道交接处、管路转角与比降突变处,以及穿越沟、渠、路的两侧或下游一假侧。

当管道较长时,每隔200~300m也应设置一个检查井。

4水田或水旱轮作地区的吸水管出口为明沟时,通常应按调控排水要求逐条或多条联合设置控制口门。

对于地形平坦与作物种类相同的地段,宜在集水管(沟)出口设闸进行分区排水控制。

5暗管排水治理区无自流排水条件时,应视工程具体情况,采取集中或分片抽排。

6吸水管的起始端距灌溉渠道不宜小于3m。

2、4 竖并及其她排水工程2、4、1在含水层的水质与出水条件较好的地区可采用竖并排水,并实行井灌井排,调控地下水位,综合防治旱、涝、盐渍灾害。

竖井的规划布设应符合国家现行的SDl88—86《农用机井技术规范》与当地水利规划的要求。

2、4、2鼠道(含线缝沟)适用于施工深度内不含较大卵砾石的粘性土地区的田间治渍排水。

采用鼠道排水应符合下列要求:1鼠道宜相互平行布设,应具有良好的排水出路。

2鼠道排出水一般流人集水沟。

若需流入暗管时,必须在其交汇处设置滤层。

3多年使用的鼠道,应在每块田头埋设横向管道将多条鼠道连通,集中于一个出水口通向集水沟,并根据需要设置排水控制设施。

2、4、3组合排水应根据治理要求与具体条件选用,并符合下列要求:1在涝、渍、盐碱兼治的地区,可根据土质、地形、治理要求及技术经济等条件,选用明沟与暗管相结合的排水系统,其布设应有利于综合治理。

2在旱、涝、盐碱兼治且利用浅层淡水灌溉的地区,可采用井灌井排与明沟相结合的排水系统进行综合治理。

当有地面灌水或降雨人渗补给条件的浅层微咸水与半咸水地区,亦可采用明沟与竖井结合,利用竖井抽水灌溉,或经淡化后灌溉,或将不宜利用的咸水排出区外。

3在粘质土地区采用暗管排水治理渍害时,可在田问增设临时性的浅明沟、鼠道或线缝沟,构成深浅相同或相交布设的组合排水,并宜辅助以增强排水效果的松土、改土等措施。

2、4、4排水工程的综合利用必须通过可行性论证,并应符合下列规定:1利用排水明沟蓄水、输水进行灌溉时,必须考虑工程系统调度运用的灵活性,并采取防止沟道泥沙淤积、边坡坍塌及水位超标而引起两岸土地发生或加重涝、渍、盐碱灾害的有效措施。