通用技术技术与设计212结构受力分析教学

- 格式:pptx

- 大小:7.52 MB

- 文档页数:15

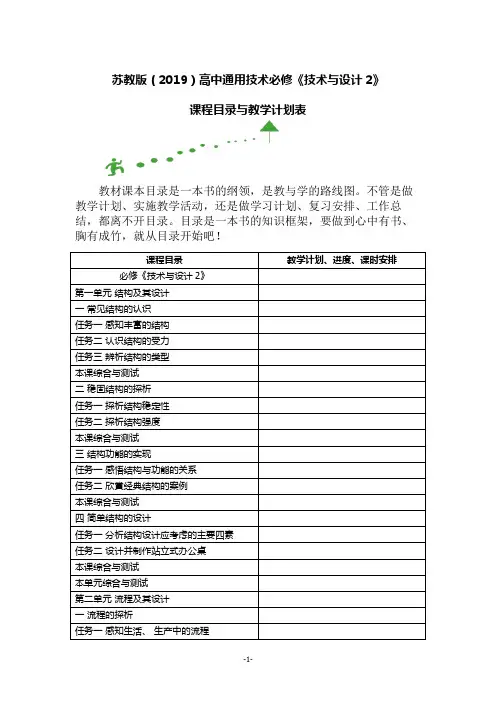

苏教版(2019)高中通用技术必修《技术与设计2》

课程目录与教学计划表

教材课本目录是一本书的纲领,是教与学的路线图。

不管是做教学计划、实施教学活动,还是做学习计划、复习安排、工作总结,都离不开目录。

目录是一本书的知识框架,要做到心中有书、胸有成竹,就从目录开始吧!

课程目录教学计划、进度、课时安排必修《技术与设计2》

第一单元结构及其设计

一常见结构的认识

任务一感知丰富的结构

任务二认识结构的受力

任务三辨析结构的类型

本课综合与测试

二稳固结构的探析

任务一探析结构稳定性

任务二探析结构强度

本课综合与测试

三结构功能的实现

任务一感悟结构与功能的关系

任务二欣賞经典结构的案例

本课综合与测试

四简单结构的设计

任务一分析结构设计应考虑的主要四素

任务二设计并制作站立式办公桌

本课综合与测试

本单元综合与测试

第二单元流程及其设计

一流程的探析

任务一感知生活、生产中的流程

三闭环控制系统的工作过程

任务一解析闭环控制系统工作过程

任务二辨析反馈在控制系统中的作用

本课综合与测试

四控制系统的设计与实施

任务一探究控制系统的设计要素

任务二设计与实施雨水收集池水位控制系统本课综合与测试

本单元综合与测试

本册综合。

通用技术技术与设计2全册教案目录第一单元结构与设计第一节常见结构的认识第二节稳固结构的探析第三节简单结构的设计第四节经典结构的欣赏第二单元流程与设计第一节生活和生产中的流程第二节流程的设计第三节流程的优化第三单元系统与结构第一节系统的结构第二节系统的分析第三节系统的设计第四单元控制与设计第一节控制的手段及应用第二节控制系统的工作过程与方式第三节闭环控制系统的干扰与反馈第四节控制系统的设计与实施第一单元结构与设计第一节常见结构的认识【教材版本】本课程采用苏州教育出版社《技术与设计2》。

【设计理念】引导学生通过生活观察和技术试验,对简单结构进行强度与稳定性分析,解释它的强度高或低、稳定或者不稳定的原因。

引导学生进行实验,也可以让学生自己根据生活经验、兴趣爱好和已有条件,自行设计和制作实验,并得出结论。

指导学生对技术实验与观察的过程进行记录,并按照比较规范的格式写出实验报告,从而培养良好的实验作风与习惯。

【教学内容分析】本课是《技术与设计2》第一单元“结构与设计”的第一节“常见结构的认识”的第一课时。

世界上任何事物都存在结构,结构多种多样且决定着事物存在的性质。

本课时要通过展示自然界中形形色色的结构图以及对这些结构分析和研究,使学生明白“结构是指事物的各个组成部分之间的有序搭配和排列”。

要让学生知道为什么要学习“结构与设计”,自然界中形形色色的结构给了人们无限的创造灵感和启示。

人们将其成果应用到技术领域, 是为了更好地服务于人类。

本课时还要讲解构件的基本受力形式:拉力、压力、剪切力、扭转力和弯曲力,讲解应力概念。

当一个结构受到外力作用时,内部各质点之间的相互作用会发生改变, 产生一种抵抗的力,称为内力。

应力从认识常见的结构开始,通过学生熟悉的事例,展开技术视野中的力与结构讨论, 通过有趣的小试验, 强化对不同类型结构的特点的理解。

课时安排:2课时。

【学情分析】学生对结构虽有一定的了解,对结构的功能和分类也有一定的基础。

第一章结构与设计第一节认识结构一、教材分析1、本节主要内容介绍本节内容主要介绍结构的涵义,是学生能从力学的角度理解结构的概念和一般分类。

进而,使学生能结合1~2种简单的结构案例,分析结构是如何承受应力的,并且能通过技术试验分析影响结构的强度和稳定性的因素,并写出报告。

最终能确定一个简单对象进行结构设计,并绘制设计图纸,做出模型或原型。

二、重点难点分析教学重点:从力学的角度理解结构的涵义教学难点:通过分析案例,充分让学生参与讨论、动手实验、演示实验等多种方法。

三、教学过程教学流程设计教师活动学生活动教学设计意图引入上学年学习了设计的基本知识,熟悉了设计的一般过程,这一年将进一步学习技术设计的几个重要思想与方法,包括结构、流程、系统和控制。

举例:用一些典型的、生活中的例子让学生对结构、流程、系统和控制有初步的认识,打破其神秘感。

让学生对本学期的知识有个初步的认识。

一、了解结构过渡:我们身边存在着各种各样的结构。

这些结构普遍存在于自然界的物体中,也存在于人类创造的各种物体中。

多媒体展示:选取蜂巢、雪花、贝壳、桥梁、长城等图片让学生感受结构的形态,它们的共同点是:(1)各自都有组成部分(2)是有序的搭配和排列生活中常见的结构都要承受一定力的作用。

那么结构与力有什么关系呢?。

充分感受结构的魅力并初步总结出结构的涵义。

从而引出结构的含义,广义上:结构是指事物的各个组成部分之间的有序搭配和排列。

接着给出构件的概念。

在工程中,结构的各个组成部分称为构件。

运用多媒体展示,让学生具体感受到结构的形态,使知识的接受更形象、具体。

多媒体展示:选取桥梁和椅子的受力来分析两者的受力情况看展示二、结构与力通过分析椅子和桥的共同之处:(1)这些结构都具有一定的形状(2)都需要承受外力的作用(3)在一定范围内都具有抵抗其形状和大小改变的能力。

我们知道生活中很多结构在一定外力作用下就会遭到破坏其实上就是当其应力达到某一极限值时,结构就会遭到破坏。

普通高中通用技术课程“技术与设计2”标准解读“技术与设计2”模块是在“技术与设计1”模块的基础上,对技术与设计过程中所涉及的一些基本问题的进一步深入,其目的是培养学生对技术与设计的思想与方法的懂得与应用技术解决实际问题的能力,使他们具备利用与评价技术的方法与策略,与受用终身的技术管理能力。

模块内容构成了技术设计过程中特有的、具有广泛的应用价值与能够有效迁移的思想方法,它远超出了人们通常意义上的习得性的知识与技能,使对事物的事实认定,上升为指导实践的规律并渗透在人们处理各类问题的过程中,即对事物的价值认定。

一、简要说明“技术与设计2”模块共设“结构与设计”、“流程与设计”、“系统与设计”、“操纵与设计”等四个主题。

尽管从技术角度来看,这4个主题分属不一致的专业,但是这些环节是一个技术设计过程必不可少的基本内容,它们自成体系,相对独立,但又相互呼应,具有内在的联系。

结构是系统的构成形式,流程是系统按时间顺序的描述。

被操纵的事物与操纵装置本身是一个系统,操纵就是对系统状态所施加的干预。

因此,将它们集中放在这一个模块中进行讲述,既能表达出技术与设计的整体性,有能表达出各部分的联系与侧重点,其目的是让学生从宏观与微观两个层次把握技术与设计的基本内容与思想方法。

“结构与设计”强调从力学的角度懂得结构、结构的强度与稳固性等问题,关注简单的结构设计;“流程与设计”强调对流程与流程优化的懂得,与简单流程与流程改进的设计;“系统与设计”则侧重对系统的懂得,与运用系统的思想解决一些生活中问题的设计;“操纵与设计”应注重懂得操纵的涵义与操纵的应用,与生活生产中的简单操纵系统的设计。

本课程内容的四个主题之间既有一定的独立性,又具有一定的关联性。

其中所运用的一些思想与方法:比如,“系统与设计”中整体与部分、独立与关联、优化思想与方法;“操纵与设计”中的反馈调节方法;“流程与设计”中流程改进的思想等等具有广泛的应用价值与可迁移性,均可运用在其他主题的一些技术问题的解决中。

二十四中教学案例纸教学过程教师:(观看幻灯片)来看一下这些图片,在日常生活中,我们时常会看到翻到在地的物体。

是什么原因出现了图上所示的现象?学生发言:这些物体失去了平衡。

教师:在台风来之前它是稳定的!是什么原因出现了不平衡状态?学生发言:是台风把它们吹倒了![引出问题]:那到底什么样的结构是稳定的,什么样的结构又是不稳定的?第二节稳固结构的探析新课内容:结构的稳定性是指结构在负载的作用下,维持原有平衡状态的能力。

台风过后,部分结构却完好无损,这又说明,有的结构稳定,有的结构不稳定。

想一想:结构的稳定性与什么因素有关?填表说明下表中的物体有可能因受哪些力的作用而出现不稳定现象,并根据你的生活经验,简要说明原因。

(P012)物体受到的外力不稳定的主要因素广告牌重力、风力底座小、重心高、受风面积大落地灯重力、撞击力底座小、重心高重力、撞击力底座小、重心高底小口大的空竹篓(一)影响结构稳定性的主要因素:[实验探究1]:学生拿一本书,让它直立在桌面上,它马上倾倒了,显然,其稳定性不好。

同样的一本书,把它的下端各书页展开一定的角度,仍旧将它直立在桌面上,它就能很好的挺立住。

因素一:支撑面积的大小1.稳定性与支撑面积的大小有关,支撑面越大越稳定,越小越不稳定。

A.落地电风扇或者宾馆里的落地灯,它们都有一个比较大的底座。

[引导学生得出结论]:结构的底座,结构与地面接触所形成的支撑面大,稳定。

B:为什么大坝的横截面总是建成梯形?生:思考回答师:大坝需要承受很大的力的作用,如自身的重力,水的冲击力、压力等等,要起到防洪的作用,大坝必须要求非常稳固。

大坝建成梯形,增大了与地面接触所形成的支撑面,支撑面越大越坚实,稳定性就越好。

通过分析长方体重心的垂线位置与稳定性示意图,使学生容易理解,比萨斜塔不倒的原因是它的重心所在点的垂线落在塔的底面的范围内。

当塔倾斜到一定程度,重心的垂线不再落在塔的底面时,塔就会倾倒。

[引导学生得出结论]:结构的稳定性与重心位置有关。

人教版高中通用技术《必修二技术与设计2》教案全套第一单元:结构与设计第一节:认识常见的结构(第一课时)一、教学目标分析1.从广义上了解结构的含义。

2.能够从自然界、技术领域和社会领域列举出具体的结构。

3.展示一些采用架、梁、拱结构的建筑物的图片,培养学生的感性认识。

4.能够说明三种结构类型的各自特点。

二、教学内容分析本课时使用的是苏教版教材,是《技术与设计2》第一单元“结构与设计”的第一节“无处不在的结构”的第一课时。

1.本课时要通过讲解列举关于自然界、技术领域和社会领域等各方面的结构例子,并对结构的分析和研究,使学生明白“结构是指事物的各个组成部分之间的有序搭配和排列”。

2.本课时还要通过总结自然界、技术领域和社会领域等各方面的结构例子,来归纳三类结构类型的特点。

3.本课时意在培养学生对身边存在结构的感性认识,留意身边的各式各样的结构,培养学生设计过程中的一个重要的设计思想——结构理念,通过讲解自然界中形形色色的结构给学生无限的创造灵感和启示。

教学重点:结构的含义(能够从自然界、技术领域和社会领域列举出具体的结构)教学难点:结构的类型(能够从结构本身外形和受力的角度来分析结构的特点)三、学生学习状态分析学生对身边存在结构有一定的了解,对结构的功能和分类也有一定的基础,但是不能准确把握结构的定义。

此外,学生不能准确地区分三类结构类型,特别是壳体结构的特点。

四、教学策略兴趣是学习最好的动力。

从身边常见的结构开始,通过学生熟悉的事例, 培养学生的学习兴趣。

(一)教法在教学过程中,采用讲授法、阅读法、案例分析法和提问法,让学生共同讨论、分析、交流互动等教学形式交叉和渗透灵活运用,并始终贯穿于整个课堂教学当中。

并及时让学生自主总结和归纳。

(二)学法鼓励学生自主探究和合作交流,引导学生自主观察、总结,在与他人的交流中丰富自己的思维方式,获得不同的体验和不同的发展五、教学过程六、教学反思本课时对苏教版教材的内容编排加以调整,按照我们日常的思维习惯,教学过程中的顺序为:讲解相关的例子——总结概念——概念延伸——细化讲解,也就是先把无处不在的结构和结构的类型放在一起来讲解,学生也很容易理解。

新课标苏教版高中通用技术《技术与设计2》第一单元第二节《结构与稳定性》教学设计一、教材分析本课题是《技术与设计2》第一单元第二节第1部分的教学内容,计划用1课时进行教学。

“结构与稳定性”安排在学生学习了“常见结构的认识”之后,这样安排符合学生的认知规律,从浅到深由易到难。

“结构与稳定性”是“结构与设计”这单元的一个重要组成部分,同时也是后面学习“结构与强度”的基础,有着承上启下的作用。

并且“结构与稳定性”和生活实际联系密切。

所以,这部分内容是本单元的重点。

本课教学对象是我校高二年级学生。

学生们已经有一定的生活经验,并且经过技术与设计1模块的学习后,也具备了一定的分析问题能力。

但动手能力较差,不能很好地将理论知识与实践相结合。

所以在教学过程中,我注意创设情境,采取多种形式的教学方法吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和热情,挖掘学生的创造潜能,从而达到本课的教学目标。

二、教学目标根据课标要求结合本节教材及学生已有的认知水平,我确定本节课的教学目标如下:(1)知识与技能:通过技术试验,使学生了解影响结构稳定性的主要因素;培养学生的观察分析能力,运用本节知识分析解决实际问题的能力。

(2)过程与方法:通过技术试验及试验分析、讨论等方法引导学生综合运用相关的理论知识,提高学生的知识迁移能力。

(3)情感与价值:通过本节教材内容的学习,提高学生对结构稳定性设计的意识,激发他们的学习兴趣,促进学生之间的相互交流与合作。

三、教学重点难点:重点:通过技术试验,引导学生分析影响结构稳定性的主要因素。

难点:运用影响结构稳定性的主要因素解决生活实际问题。

四、教法“教无定法,贵在得法”,选择有效的教学方法是取得良好教学效果的保证。

根据课标要求结合本节教学内容与学情分析,我采取以下教学方法:1.情境创设:通过播放视频和做演示试验,引导学生观察、分析、交流、探讨影响结构稳定性的主要因素。

2.引导发现:在学生参与演示实验的过程中,激发学生对技术理论知识掌握和学习的兴趣。

一、常见结构的认识任务二认识结构的受力一、教学目标1、通过技术探究活动,能从力学的角度解释结构对技术产品及其功能实现的独特价值。

二、教学重点、难点从力学的角度解释结构对技术产品及其功能实现的独特价值。

三、教学方法讲授法,演示法,任务引导法四、教学过程1、情境导入2、新课学习从力学角度分析,结构是指可承受-定力的架构形态,它可以抵抗能引起形状和大小改变的力。

每个物体都有它特定的架构形态,这种架构形态体现着它的结构。

一个较复杂的结构由许多不同的部分组成,这些组成部分通常称为构件。

如有的自行车的车轮由辐条、轮胎、车圈等构件组成。

一个设计合理的结构应该能承受正常使用时外界的各种作用力,抵抗各种变形。

因此,我们需要了解作用在结构上的各种力。

分析结构的受力情况时,首先要清范组成结构的构件受到哪些力的作用;其次要清楚在这些力的作用下,构件能否安全、可靠地工作,也就是对构件进行承载能力的分析。

根据构件的受力和变形的形式,我们可以将构件分为受拉、受压、受剪切、受弯曲、受扭转这五种基本形式,如图1-9所示。

构件受力与变形的基本形式构件受拉。

构件受压构件受剪切构件受弯曲构件受扭转马上行动请将受力和变形形式、受力特点、具体案例进行连线。

技术探究吊兰盆裁支撑架的受力探究探究目的:通过吊兰盆栽支撑架的受力探究,解释结构是如何承受力的。

情境展示:为了给家庭环境增加一些绿色,孙宇的爸爸想在阳台安装几个支撑架,用来悬挂他最喜欢的吊兰盆裁。

问题分析:对吊兰盆裁支撑架进行设计与制作,首先要明确选用什么材料制作支撑架才既美观又结实,可以对现有材料进行力学特征分析。

其次要依据材料的力学特征设计相应的结构。

活动准备:材料:1根规格为2.5mmx2.5mmx200mm的桐木条、1根细绳、1根直径为0.8mm 的铁丝、胶带纸、1块规格为400mmx150mmx10mm的木板等。

工具:手电钻、钩码、剪刀、尖嘴钳、美工刀等。

主要过程:1.用手电铭在距木板上边5 mn处钻一直径3 mm的通孔,在上孔正下方距上边100 mm处钻--直径3mm的孔(孔不要钻通)。

《通用技术_技术与设计2》高二上学期必修二全套教案通用技术高二上学期必修二技术与设计2全册教案第一课时常见结构的认识一、教学目标1.科学知识与技能目标(1)能从力学的角度理解结构的概念。

(2)能够结合简单结构,分析结构的受力。

(3)介绍结构的类型,并对直观的结构实例展开分类。

2.过程与方法目标结构的构件的基本受力形式。

3.情感态度和价值观目标。

观测和分析常用结构,唤起自学激情和兴趣。

二、教学重点:融合实例展开结构的受力分析和分类。

三、教学难点:结构受力时所产生的内力和形变。

四、教学方法:讲授法、阅读法、案例分析法和提问法,组织学生共同讨论、分析、交流互动五、教学准备工作:多媒体教学设备、教学课件ppt、纸板、砝码等。

六、教学过程1.引入。

为了让大家了解结构与受力的关系,我们通过一个实验,让大家切身感受一下结构与力。

2、演示试验传授“纸板忍受压力试验”:比较不同形状的纸板承受压力的大小。

试验准备:第1页共79页(1)取废旧纸盒的纸板,分别裁出3条大小均为10cm*40cm的小纸板。

(2)分别取若干本书(用于支撑纸板)和给纸板加压的重物。

试验过程:(1)将一纸板用两摞书提振出来,在纸板上中间不断减少重物,直至它塌下去,记录此时忍受的重物质量的大小。

(2)将另一纸板弯成拱形,两端用两摞书抵住以阻止拱形延长,在拱形的上端不断增加重物,直到它塌下去,记录此时承受的重物质量的大小。

(3)将剩的纸板斜向比前次跨度大的拱形,在拱形的上端不断减少重物,直至它塌下去,记录此时忍受的重物质量的大小。

【师生互动】上述演示试验说明:不同的结构所能承受的力是不同的。

我们知道结构在一定外力作用下就会遭到破坏,主要原因是结构内部产生的应力已经达到其极限值。

那么,说明是应力呢?3.总结这文言我们自学了两个基本力学概念:内力与形变,介绍了五种构件的基本受力形式,通过分析探讨掌控了结构的类型。

4.教学思考:第二课时结构与力(1)一、教学目标1.科学知识与技能目标(1)能从力学的角度理解结构的概念。

地质版高中技术与设计2(必修)教材第一章第三节教学设计【课题】结构的强度一、教材分析:本节教材包含三个内容:“怎样理解‘结实’”、“应力与强度”、“影响结构强度的因素”,通过三个技术试验,让学生理解结构的强度,分析影响它们的因素。

应力计算属于定量计算的内容,教师要注意引导学生在定性分析的基础上,进一步认识技术与设计中数据要求的重要性,不仅要让学生认识物体的结构特点,还要让学生注重其技术数据。

结构的强度是第一章的教学重点,也是难点。

通过本节的学习,应在对结构的功能及本质理解的基础上,通过技术试验,理解结构的强度,分析影响因素。

影响结构强度的因素也是本节的教学重点。

正确认识这些因素,对于学生正确地选择结构和材料,增加结构的强度是很重要的。

在研究结构的强度时,要从结构的形状、材料及连接方式三方面分析。

二、课标分析:本节内容来源于技术与设计2 第一章结构与设计,课标要求学生理解结构强度的基本概念,能通过技术试验分析影响结构强度的因素,并写出试验报告,由于技术与设计2 的教学要面向生活和生产的实际,因此在教学中要引导学生关注技术试验,理解技术设计中所蕴含的文化内涵,注重归纳技术设计的思想和方法,并将它们迁移到日常中灵活运用,要使学生善于总结具有典型性的技术问题的解决策略。

三、学情分析:通过对前两节内容的学习,学生对结构的概念、结构的受力及一般分类有了初步的认识,另外,学生在生活中对“结构是否结实”有一些感性认识,但没有上升到理论高度,因此,本节课利用一系列试验,让学生自主探究影响结构强度的因素,进而进一步理解结构的强度。

四、教学目标:知识与技能:1、理解应力和强度的概念,知道强度与应力之间的关系。

2、能通过简单的技术试验,掌握影响结构强度的主要因素。

3、能够运用影响结构强度的因素,分析结构的强度。

过程与方法:1、小组协作完成三个研究影响结构强度的因素的试验,讨论交流得出结论。

2、小组协作完成纸绳拉伸试验,并整理记录,完成试验报告。

第一单元结构及其设计1.3结构功能的实现一、教材分析:本节课的任务一感悟结构与功能的关系,主要讲述了事物的结构决定了其功能、功能是人们需求的体现、功能的实现需要相应的结构来保证、结构与功能的关系往往还需要考虑使用的环境、时间等因素。

任务二是分别从技术和文化两个角度认识经典结构,其中技术的角度包含结构功能的实现,稳固耐用性,造型设计的创意和表现力,材料使用的合理性,工艺制造的精湛程度等;文化的角度主要含结构的文化寓意与传达,美学原则,体现时代、民族、习俗方面的特征以及个性特征等方面。

二、教学目标1.通过案例分析,说明结构对技术产品功能实现的价值。

2.能从技术和文化的角度欣赏并评价经典结构。

三、教学重点难点1. 重点:1)结构与功能的关系。

2)从技术角度欣赏结构。

2. 难点: 1)结构功能的实现与表达。

2)从结构功能、稳固要求、工艺制造等方面去分析和借鉴经典结构。

四、教学过程【任务一感悟结构与功能的关系】观看视频“人体的榫卯结构”引发学生讨论结构与功能的关系。

结构不仅是事物存在的一种形式,而且是对事物的功能和作用产生着直接影响。

事物的结构决定了其功能。

1.事物的结构决定了其功能拐杖伞的作用:一把撑开的雨伞,是通过伞的骨架和伞面的受力以实现遮风挡雨功能的,而收起的伞则可以通过伞的主干骨受力实现拐杖的功能。

多用螺丝刀的作用:一把固定结构的螺丝刀,其功能往往是单一的。

如果把固定结构改为组装结构,则可以实现多种功能。

2.功能是人们需求的体现1)使用的人群、场合、需求不同,功能也有所不同。

在设计中,通过该改变结构实现不同的功能。

2)从19世纪初诞生到今天,自行车经历了从无到有、从单一到种类繁多的发展过程。

如今,山地车、折叠车、双人车、童车、残疾人专用车等不同结构的自行车满足了人们不同的需求,实现着它们各自的功能。

山地车能够“翻山越岭”,适合多种路面。

这是由于它采用了结实的车架和避震结构,所以能经受住颠簸。

此外,调整合适的挡位也使人骑起来很省力。

高中通用技术技术与设计2 《技术与设计2》第一单元结构与设计(讲稿) 苏教版必修2前言上学期,我们学习了《技术与设计1》模块,老师和同学们一起走进了技术世界,认识了技术及其主要特性;我们一起步入了设计殿堂,学习了设计的基本知识,体验了设计的初步过程,进行了设计的交流和评价。

应该说,在培养“技术素养”的进程中,有了一个良好的开端。

本学期,我们将继续学习本课程的第二个必修模块——《技术与设计2》。

本模块共有四个单元,这四个单元是:结构与设计、流程与设计、系统与设计、控制与设计。

同学们会发现,在第一模块中的八个内容是用“章”来表示的,而本模块的四个学习内容则用来“单元”来表示,这是因为,第一模块的八个内容是彼此相连,且有递进关系的内容,而本模块的四个内容相对比较独立。

但并不是说它们没有关联。

实际上,这四个主题,也是有着内在联系的。

这种联系可以理解为:系统是主体,结构是核心,流程是系统状态的变化,控制是对系统状态实施的干预。

在本模块的学习中,我们除了要继续加深对技术的认识和对设计知识的掌握外,同学们特别要对包含在这些专题里的技术思想和方法的领悟和理解,并将这些思想和方法迁移到我们的学习和生活之中。

由于本模块内容的知识性和专业性都比第一模块要强得多,同学们在学习中既要动手,又要动脑,并要学会灵活运用其它学科的知识来解决技术问题。

要通过本模块的学习进一步提高技术理论素养、技能素养和创新能力。

老师将和同学们一起为达成这样的教学目标而竭尽全力。

下面,我们开始学习第一单元第一单元结构与设计第一节认识结构一、结构的涵义“结构”一词,对同学们来说可能并不陌生。

请同学们想一想,在学习其它课程中,有哪些课程提到过“结构”?对!;在生物课中提到过:人体的结构;在政治课里有社会结构;在化学和物理中,有物质结构、分子结构、原子结构,在语文课里接触过:文章的结构,在地理课中有地质结构。

看来,世界上的事物,大到宇宙,小到原子、分子;物质的,非物质的,都有其自身的结构。