高中通用技术课《典型结构受力分析》优质课教学设计、教案

- 格式:docx

- 大小:17.48 KB

- 文档页数:2

第四节典型结构的欣赏(教案)一、学情分析通过前面的学习,学生对于结构的知识已有一定的了解,但往往这些知识是比较片面的、非技术性的,再通过对本节的学习,学生对古今中外许多经典建筑结构的建造历史、建造技术、民族特色、生态文化的了解,应该能明白更多的知识。

二、教材分析,本节课程,要求学生从技术层面(功能、结构、材料)和文化层面(民族特色、历史性、时代性及艺术性)对结构设计进行欣赏和评价,是一节集技术、人文内容于一体的综合性课程。

2.教学重点、难点(1)重点:通过对典型结构的鉴赏,让学生学会从多角度发现结构的美。

(2)难点:培养学生建立良好的技术、审美准则,能正确地从技术、文化的角度欣赏并评价典型结构。

1课时。

三、教学目标了解各种建筑结构,体验结构设计的技术发展历程,能从技术和文化的角度欣赏典型结构,并能正确评价结构设计。

通过对故宫的太和殿、客家围屋、萨伏伊别墅、山西应县木塔、圣彼得大教堂、丽江花巷,岳阳楼,神木垒,悬空寺,布达拉宫等典型结构的分析,引导学生从技术和文化角度去赏析结构。

同时学会欣赏各种结构的承力、取材、功能特点和各种结构的美,加强学生对结构设计的人文特性的理解。

3.情感、态度与价值观开阔学生的视野,获取审美观念、技术理解以及对结构重要性的认识,包括人文内涵、文化背景、民族特色和时代性的认识等。

增强学生的民族自豪感,强化学生学好技术知识,运用技术发展自己、发展国家、发展世界的信念。

(1)技术意识:理解技术对于历史、社会及环境的影响,具有对技术文化评价和选择的能力,树立牢固的社会主义生态文明观(2)工程思维:能对典型结构进行欣赏及分析,感知不同结构蕴藏的文化和技术,加深对结构基本特性的理解,发展工程思维。

四、教学理念与方法本节主要让学生从技术发展以及已学结构知识的角度欣赏、评价经典和有特色的结构设计(可以从功能、结构、技术、生产力发展水平等方面欣赏),并关注和发掘蕴藏在其中的文化背景、民族特点和时代特色。

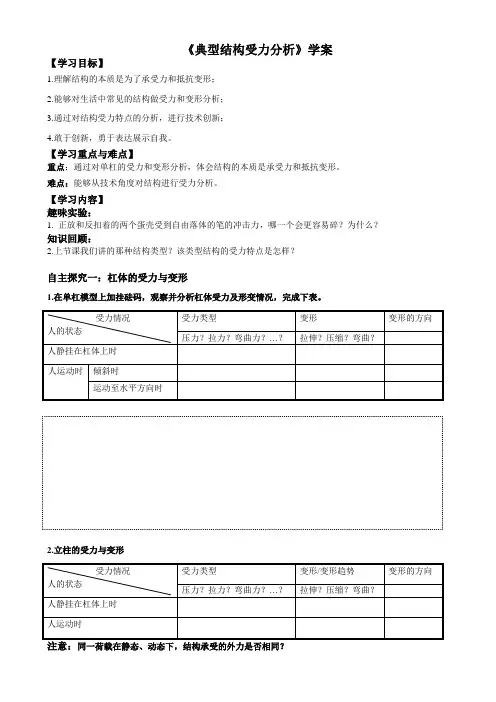

《典型结构受力分析》学案【学习目标】1.理解结构的本质是为了承受力和抵抗变形;2.能够对生活中常见的结构做受力和变形分析;3.通过对结构受力特点的分析,进行技术创新;4.敢于创新,勇于表达展示自我。

【学习重点与难点】重点:通过对单杠的受力和变形分析,体会结构的本质是承受力和抵抗变形。

难点:能够从技术角度对结构进行受力分析。

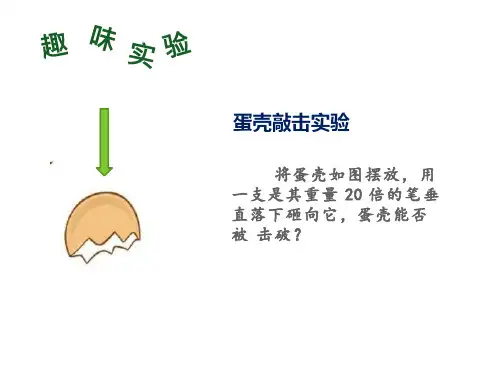

【学习内容】趣味实验:1. 正放和反扣着的两个蛋壳受到自由落体的笔的冲击力,哪一个会更容易碎?为什么?知识回顾:2.上节课我们讲的那种结构类型?该类型结构的受力特点是怎样?自主探究一:杠体的受力与变形1.在单杠模型上加挂砝码,观察并分析杠体受力及形变情况,完成下表。

2.立柱的受力与变形同一荷载在静态、动态下,结构承受的外力是否相同?3.问题思考:杠体和立柱的上端相连,人的作用力通过杠体作用于立柱,立柱产生弯曲变形趋势,如果要向前发生弯曲,有什么方法可以削弱或抵消这种弯曲呢?4.小结:拉杆的作用自主探究二:如何使单杠更加结实、稳定?向杠体上加挂钩码,记录杠体刚一发生变形时的砝码数量。

翻转单杠底座,插入粗立柱,向杠体上加挂砝码,记录此时杠体刚一发生变形时的砝码数量。

对比两组数据,说明什么?结论:你认为还有什么办法可以使单杠的受力能力更强?技术实践1.能否设计一款适合在家里锻炼用的单杠,从单杠构件受力的角度分析并做简要设计。

2.可以用草图表达。

提示:家庭用,是否还合适用拉杆?单杠要安放在哪里?地上or墙上?会否对结构的构件组成造成影响?各个构件都受到哪些力?如何分解它以增强结构的承力能力呢?。

普通高中通用《技术与设计2》地质版第一章结构与设计第二节典型结构案例分析-----结构是怎样受力的第一课时探究典型结构的受力与变形一、教材分析本节的内容是在结构的概念、结构的功能和分类之后的一节内容,本节教材内容计划教学时间:2课时。

第一课时主要探究典型结构的受力与变形之单杠结构分析;第二课时主要探究典型结构的受力与变形之棚室屋架结构分析。

学生只有学习了这两课时后才能够理解后边的棚室屋架结构及第三小节强度与稳定性的概念。

本节课主要是进行第一课时的教学内容学习。

第一课时的主要内容是:A、了解不同的结构具有不同的功能,能承受不同的力,抵抗不同的变形。

B、单杠的结构和在使用中的受力及形变分析。

C、梁的受力特点。

D、知道在实际的建筑物中梁结构的应用。

二、学生分析经过第一节内容的学习后,同学们了解了结构的概念、结构的功能和分类等基础知识。

另外,学生在物理课中已学习了有关力学的知识,对物体的受力分析有了一定的基础。

但是由于受力分析是物理课教学中的难点,多数学生在受力分析中还是有困难的,所以在教学中还要利用视频演示、用游戏、用实验等多方面的信息来辅助学生学习并掌握本节课内容:分析说明杠体的受力、立柱及拉杆的受力情况、梁的受力情况及建筑物中梁结构的应用等。

三、教学目标1、知识与技能:〔1〕、了解不同的结构具有不同的功能,能承受不同的力,抵抗不同的变形。

〔2〕、掌握单杠中拉杆的数量不同、拉杆的位置不同对单杠这个整体结构的影响。

〔3〕、掌握杠体的受力和形变特点。

〔4〕、了解梁的受力特点。

〔5〕、知道在实际的建筑物中梁结构的应用。

2、过程与方法:采用讲授教学法、游戏法、实验法、案例分析法、提问法,并将课堂教学急待解决疑难问题,让学生共同讨论、分析、交流互动等教学形式交叉和渗透灵活运用,并始终贯穿于整个课堂教学当中。

运用多媒体教学设备,将与教学相关的视频图片展示给学生,从而让学生尽快达成感性的共识。

3、情感态度价值观:通过学习,联系生活,能具体问题,具体分析,通过游戏和实验培养学生的观察能力,体验学习乐趣。

演示试验 2

教师:相同矿泉水瓶,两满瓶水,一正立,一倒立的推倒试验。

启发学生分析总结影响结构稳定性的因素之二——支撑面的大小。

(如下图) 学生:联系实际举例。

教师:补充典型案例,家里的落地电风扇或者宾馆里的落地灯,它们都有一个比较大的底座,这是为了增大支撑面从而提高它们的稳定性。

习

活

二、师生互动探讨 采取引导学生积极参与讨论的教学方法,突出学生的主体地位,活跃课堂气氛,提高教学效果。

教师:日常的一些用品,如照相机的支架、A 字形梯及屋顶支架都采用什么形状呢? 师生讨论 教师总结:因为不同结构形状的框架,如三角形支架、四边形支架和五角形支架,其中三角形有较好的稳定性。

启发学生分析总结影响结构稳定性的因素之三——结构的不同形状。

三、小组自主探究试验 结合案例分析,激发学生探究热情,提高学生掌握相关知识的稳定性。

将学生分成组,提供每组学生必要的试验器材——积木块(可以用麻将代替)、啤酒瓶(每组两个);

试验一:堆积木快堆的越高越容易倒掉——重心位置越低,结构越稳定。

试验二:学生利用啤酒瓶演示,啤酒瓶一个正立一个倒立放置在桌子上, 轻轻摇晃桌子,体验地震多发地区,人们将酒瓶倒置在地上,利用这一不稳定的结构实现感知地震的功能——支撑面积越小,结构越不稳定。

四、本节小结

影响结构的稳定性因素有:

1、重心位置高低:重心位置,重心垂线。

2、结构与地面接触形成支撑面的大小。

3、结构的不同形状。

学

动

设

计

教学评价

本节课我反复备课多次实验,做好了充分准备,在课堂教学中发现,把

探究性实验设计在实验室分组做,效果会更好。

地质版高中技术与设计2(必修)教材第一章第三节教学设计【课题】结构的强度一、教材分析:本节教材包含三个内容:“怎样理解‘结实’”、“应力与强度”、“影响结构强度的因素”,通过三个技术试验,让学生理解结构的强度,分析影响它们的因素。

应力计算属于定量计算的内容,教师要注意引导学生在定性分析的基础上,进一步认识技术与设计中数据要求的重要性,不仅要让学生认识物体的结构特点,还要让学生注重其技术数据。

结构的强度是第一章的教学重点,也是难点。

通过本节的学习,应在对结构的功能及本质理解的基础上,通过技术试验,理解结构的强度,分析影响因素。

影响结构强度的因素也是本节的教学重点。

正确认识这些因素,对于学生正确地选择结构和材料,增加结构的强度是很重要的。

在研究结构的强度时,要从结构的形状、材料及连接方式三方面分析。

二、课标分析:本节内容来源于技术与设计2 第一章结构与设计,课标要求学生理解结构强度的基本概念,能通过技术试验分析影响结构强度的因素,并写出试验报告,由于技术与设计2 的教学要面向生活和生产的实际,因此在教学中要引导学生关注技术试验,理解技术设计中所蕴含的文化内涵,注重归纳技术设计的思想和方法,并将它们迁移到日常中灵活运用,要使学生善于总结具有典型性的技术问题的解决策略。

三、学情分析:通过对前两节内容的学习,学生对结构的概念、结构的受力及一般分类有了初步的认识,另外,学生在生活中对“结构是否结实”有一些感性认识,但没有上升到理论高度,因此,本节课利用一系列试验,让学生自主探究影响结构强度的因素,进而进一步理解结构的强度。

四、教学目标:知识与技能:1、理解应力和强度的概念,知道强度与应力之间的关系。

2、能通过简单的技术试验,掌握影响结构强度的主要因素。

3、能够运用影响结构强度的因素,分析结构的强度。

过程与方法:1、小组协作完成三个研究影响结构强度的因素的试验,讨论交流得出结论。

2、小组协作完成纸绳拉伸试验,并整理记录,完成试验报告。

《典型结构的欣赏》教学设计一、教材分析本节作为本章的结束课程,要求学生从技术层面(功能、结构、材料)和文化层面(民族特色、历史性及艺术性)对结构进行欣赏和评价,是一节集技术、人文内容于一体的综合性课程。

二、学情分析通过前面的学习学生对结构的知识已有一定的储备,但往往这些知识是比较片面的、非技术性的。

本节课要求学生从技术和文化的角度对建筑结构进行赏析,由于学生对古今中外,许多经典建筑结构的建造,历史建造技术,民族特色,生态文化等缺乏全面了解,导致难以达到良好的赏析效果。

三、核心素养技术意识:理解技术对于历史,社会及环境的影响。

具有对技术文化评价和选择的能力,树立牢固的社会主义生态文明观。

工程思维:能对典型结构进行赏析及分析,感知不同结构蕴藏的文化和技术,加深对结构基本特性的理解,发展工程思维。

四、教学重点通过对典型结构的鉴赏,让学生学会从多角度发现结构的美。

五、教学难点培养学生建立良好的技术、审美准则,能正确的从技术、文化的角度欣赏并评价典型结构。

六、教学过程(一)引入新课展示同学们设计制作的桥梁模型,并请同学们就其中一个模型进行小组讨论,说一说桥梁模型的优缺点。

展示伊朗伊斯法罕郝久古桥图片,并对古桥做具体介绍。

(郝久古桥也被译为哈鸠大桥,是坐落于伊朗伊斯法罕省的一座古桥,建于公元1650 年。

郝久古桥是一座具有多功能的大桥,它同时发挥三项功能,即通道、拦河坝及休闲场所。

大桥长 105 米,宽14 米,有23 个孔。

郝久古桥有两层拱隆,采用不同颜色的地砖分开。

在桥中央,还有两个很大的亭子,这是国王会客厅。

除了让人瞠目的石基之外,色彩鲜明的瓦片及17 世纪的独创绘画也让这座桥惹人注目。

)进而引入建筑结构与历史文化。

(二)新课教学1.建筑结构与历史、文化展示太和殿图片,请同学们结合课本对太和殿从历史与文化的角度进行建筑结构的赏析,小组讨论后请代表谈谈太和殿体现的民族特色。

(民族特色:檐下密集的斗拱,室内外梁枋上的和玺彩画,外观色彩以朱墙红瓦为主)。

《典型结构受力分析》教学设计

授课人:

教学目标:

1. 理解结构是为了承受力和抵抗变形的本质。

2. 通过对简单的结构案例的学习,能尝试对生活中常见的结构作受力和变形分析。

3. 通用本节课的学习,学生能感受到结构的广泛应用,体会学习结构的重要意义,从而形成结构问题的意识,培养学生分析结构怎样受力问题的习惯和思维能力。

4. 学生能够理解分析结构是为了增强其受力能力,分析结构受力我们可以对结构的薄弱环节作出改进进而能够创新出新的产品。

核心素养集中在分析、解决问题、创新设计等方面。

教学方法:情景导入法、任务驱动法、小组合作

教学重点:

1. 对单杠作受力和变形分析。

2. 通过受力和变形分析,体会结构的本质是为了承受力和抵抗变形。

教学难点:

教学的难点是理解技术学科中分析物体受力是为了增强其受力能力,与物理学科中分析受力是为了研究力对物体运动状态的改变是不同的,让学生能够从技术角度对结构进行受力分析。

教学过程:。