河流纳污能力计算一维模型

- 格式:pdf

- 大小:192.11 KB

- 文档页数:3

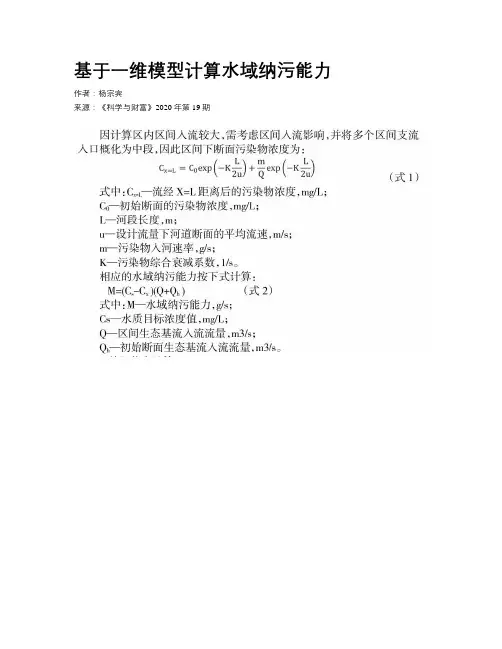

基于一维模型计算水域纳污能力作者:杨宗宾来源:《科学与财富》2020年第19期摘要:复州河复州城农业用水区位于大连市复州河下游,属于小型河流,污染物在河段横断面上均匀混合。

采用河流一维模型,选取特征污染物COD,NH3-N作为分析评价因子,计算水功能区纳污能力。

关键词:一维模型,水域;纳污能力;复州河复州河复州城农业用水区(以下简称计算区)位于大连市复州河下游,河段常年平均流量小于15m3/s,属于小型河流。

按照《水域纳污能力计算规程》,水域纳污能力计算方法主要有模型计算法和污染负荷计算法等[1-2]。

采用河流一维模型,污染物在河段横断面上均匀混合。

选取特征污染物COD,NH3-N作为分析评价因子,计算纳污能力。

1;; 基本资料复州河流域面积1638km2,计算区上游是东风水库,区内自上而下主要有九道河、太阳河、珍珠河、岚崮河4条一级支流,下游入渤海。

以4条支流汇入后为节点划分为5个河段:东风水库出口到九道河汇入口、九道河汇入口到太阳河汇入口、太阳河汇入口到珍珠河汇入口、珍珠河汇入口到岚崮河汇入口、岚崮河汇入口到入海口段,河段长度依次为1.5km、6.1km、18.0km、14.5km、7.3km。

各节点断面以上流域面积依次为817.40km2、924.46km2、1144.75km2、1532.65km2。

复州河下游关家屯水文站控制流域面积1071km2,资料年限50年以上,资料系列包含了丰、平、枯年份,具有较好的代表性,多年平均径流深为217mm。

[3]2;; 设计水文条件计算区属于有水利工程控制的河段,可采用河道内生态基流作为设计水文条件。

生态基流计算采用Tennant法,将多年平均流量的百分数作为短期生存本息地的最小瞬时流量。

[4]由于大连地处北方,属缺水城市,而多年平均天然径流量的10%是保持河流生态系统健康的最小流量,故将多年平均天然径流量的10%作为生态基流。

根据水文同步性,将关家屯水文站以上控制流域面积与计算区间流域控制面积进行对比,进而同倍比放大得到区间径流量。

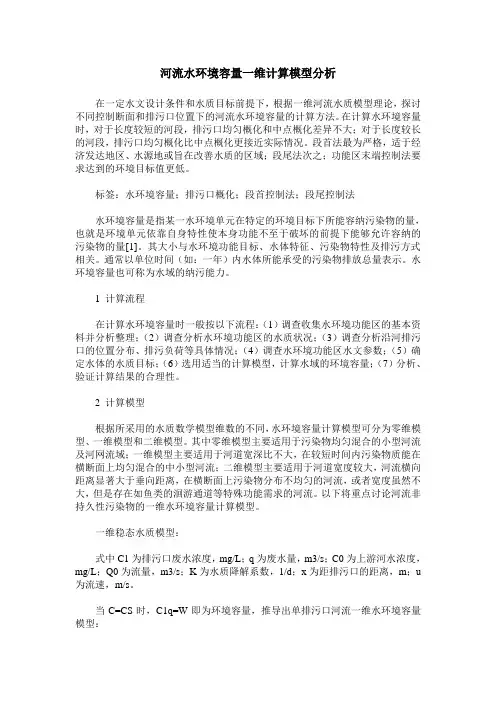

河流水环境容量一维计算模型分析在一定水文设计条件和水质目标前提下,根据一维河流水质模型理论,探讨不同控制断面和排污口位置下的河流水环境容量的计算方法。

在计算水环境容量时,对于长度较短的河段,排污口均匀概化和中点概化差异不大;对于长度较长的河段,排污口均匀概化比中点概化更接近实际情况。

段首法最为严格,适于经济发达地区、水源地或旨在改善水质的区域;段尾法次之;功能区末端控制法要求达到的环境目标值更低。

标签:水环境容量;排污口概化;段首控制法;段尾控制法水环境容量是指某一水环境单元在特定的环境目标下所能容纳污染物的量,也就是环境单元依靠自身特性使本身功能不至于破坏的前提下能够允许容纳的污染物的量[1]。

其大小与水环境功能目标、水体特征、污染物特性及排污方式相关。

通常以单位时间(如:一年)内水体所能承受的污染物排放总量表示。

水环境容量也可称为水域的纳污能力。

1 计算流程在计算水环境容量时一般按以下流程:(1)调查收集水环境功能区的基本资料并分析整理;(2)调查分析水环境功能区的水质状况;(3)调查分析沿河排污口的位置分布、排污负荷等具体情况;(4)调查水环境功能区水文参数;(5)确定水体的水质目标;(6)选用适当的计算模型,计算水域的环境容量;(7)分析、验证计算结果的合理性。

2 计算模型根据所采用的水质数学模型维数的不同,水环境容量计算模型可分为零维模型、一维模型和二维模型。

其中零维模型主要适用于污染物均匀混合的小型河流及河网流域;一维模型主要适用于河道宽深比不大,在较短时间内污染物质能在横断面上均匀混合的中小型河流;二维模型主要适用于河道宽度较大,河流横向距离显著大于垂向距离,在横断面上污染物分布不均匀的河流,或者宽度虽然不大,但是存在如鱼类的洄游通道等特殊功能需求的河流。

以下将重点讨论河流非持久性污染物的一维水环境容量计算模型。

一维稳态水质模型:式中C1为排污口废水浓度,mg/L;q为废水量,m3/s;C0为上游河水浓度,mg/L;Q0为流量,m3/s;K为水质降解系数,1/d;x为距排污口的距离,m;u 为流速,m/s。

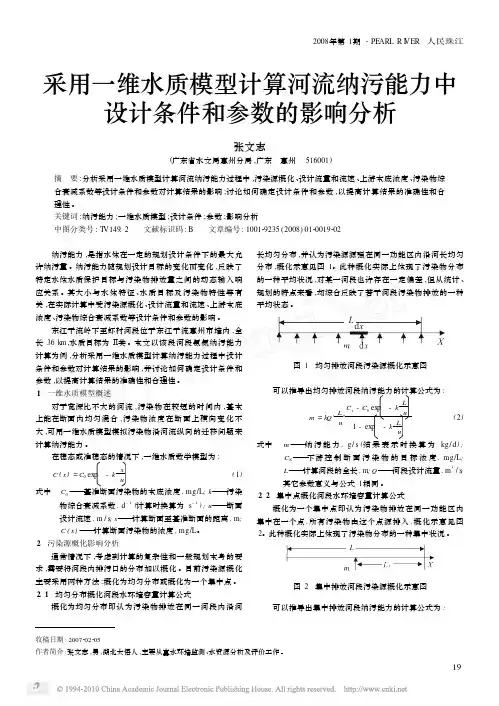

采用一维水质模型计算河流纳污能力中设计条件和参数的影响分析张文志(广东省水文局惠州分局,广东 惠州 516001)摘 要:分析采用一维水质模型计算河流纳污能力过程中,污染源概化、设计流量和流速、上游本底浓度、污染物综合衰减系数等设计条件和参数对计算结果的影响;讨论如何确定设计条件和参数,以提高计算结果的准确性和合理性。

关键词:纳污能力;一维水质模型;设计条件;参数;影响分析中图分类号:T V149.2 文献标识码:B 文章编号:100129235(2008)0120019202收稿日期:2007202205作者简介:张文志,男,湖北大悟人,主要从事水环境监测、水资源分析及评价工作。

纳污能力,是指水体在一定的规划设计条件下的最大允许纳污量。

纳污能力随规划设计目标的变化而变化,反映了特定水体水质保护目标与污染物排放量之间的动态输入响应关系。

其大小与水体特征、水质目标及污染物特性等有关,在实际计算中受污染源概化、设计流量和流速、上游本底浓度、污染物综合衰减系数等设计条件和参数的影响。

东江干流岭下至虾村河段位于东江干流惠州市境内,全长36k m,水质目标为Ⅱ类。

本文以该段河段氨氮纳污能力计算为例,分析采用一维水质模型计算纳污能力过程中设计条件和参数对计算结果的影响,并讨论如何确定设计条件和参数,以提高计算结果的准确性和合理性。

1 一维水质模型概述对于宽深比不大的河流,污染物在较短的时间内,基本上能在断面内均匀混合,污染物浓度在断面上横向变化不大,可用一维水质模型模拟污染物沿河流纵向的迁移问题来计算纳污能力。

在稳态或准稳态的情况下,一维水质数学模型为:C (x )=C 0exp-kx u(1)式中 C 0———基准断面污染物的本底浓度,mg/L ;k ———污染物综合衰减系数,d-1(计算时换算为s-1);u ———断面设计流速,m /s ;x ———计算断面至基准断面的距离,m ;C (x )———计算断面污染物的浓度,mg/L 。

河流纳污能力计算河流是地球上丰富的水资源之一,它不仅为生物提供了生活所需的水源,还是陆地生态系统的重要组成部分。

然而,由于工业化和城市化的发展,河流受到了严重的污染。

为了研究河流的污染水平,我们需要计算河流的纳污能力。

河流的纳污能力是指在一定时间内,河流可以容纳并稀释的污染物的数量。

纳污能力取决于河流的特性、水量、污染物种类等因素。

下面我们将介绍两种常用的计算方法:影响系数法和水质模型法。

影响系数法是一种常用的估算河流纳污能力的方法。

它主要通过考虑一些参数来计算河流的纳污能力。

这些参数包括流速、流量、水深、溶解氧含量、有机物含量等。

通过对这些参数的测量和分析,我们可以得到河流的污染物限制浓度。

然后,我们可以将河流的纳污能力计算为:纳污能力=污染物限制浓度×流量水质模型法是一种更复杂但更准确的计算河流纳污能力的方法。

它建立了一个描述河流水质变化的模型。

该模型基于污染物质量守恒定律,并考虑了河流的运动、扩散、降解等因素。

水质模型可以根据输入的初始条件和污染物排放情况,模拟河流污染物的传输和转化过程。

通过模拟和计算,我们可以得到污染物在河流中的浓度分布。

然后,我们可以计算河流的纳污能力为:纳污能力=河流长度×污染物浓度×断面积其中,河流长度是指污染物在河流中的传输路径长度,污染物浓度是河流中污染物的平均浓度,断面积是河流横截面的面积。

然而,需要注意的是,河流的纳污能力并非无限大。

当污染物排放量超过河流的纳污能力时,就会导致河流的污染水平上升。

这会对河流的生态环境和生物多样性产生严重影响。

因此,在进行工业和城市建设时,我们需要合理规划和控制污染物的排放量,以保护河流的生态系统。

总结起来,河流的纳污能力是一个重要的指标,用于估算河流可以容纳并稀释的污染物的数量。

通过影响系数法和水质模型法等方法,我们可以计算河流的纳污能力。

然而,为了保护河流的生态环境,我们需要合理控制污染物的排放量,以保持河流的水质和生物多样性。

水库一维泥沙淤积计算课程设计武汉大学水利水电学院2013-3-15目录一、目的与要求 (1)二、基本原理 (1)1、基本方程 (1)2、方程离散 (1)3、公式补充 (2)三、计算步骤 (3)四、计算框图 (4)五、计算结果 (5)1、历年输沙量特征值 (5)2、各年淤积总量 (5)3、各年水位库容关系 (6)4、水面线的变化 (7)5、深泓变化 (8)6、坝前断面变化 (9)六、结果分析 (12)1、剖面形态分析 (12)2、库容损失合理性分析 (12)七、计算程序 (13)一、 目的与要求通过课程设计,初步掌握一维数学模型建立数学模型的基本过程和计算方法,具备一定的解决实际问题的能力。

以水流、泥沙方程为基础,构建恒定流条件下的河道一维水沙数学模型,并编制出完整的计算程序,并以某个水库为实例,进行水库泥沙淤积计算。

水流条件:恒定非均匀流。

泥沙条件:包括悬移质,推移质的均匀沙模型,推移质计算模式为饱和输沙,悬移质计算模式为不饱和输沙,水流泥沙方程采用非耦合解。

二、 基本原理1、 基本方程水流连续方程:0=∂∂+∂∂xQt A ①水流运动方程()f i i gA x h gA AQ x t Q -=∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂02②或 034222=+∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂RA n Q g x z gA A Q x t Q ③泥沙连续方程()())(*S S QS xSA t --=∂∂+∂∂αω ④ 河床变形方程)(*00S S xG t y b--=∂∂+∂∂αωρ ⑤ 推移质平衡输沙方程G=G * ⑥水流挟沙力公式采用张瑞瑾公式,推移质输沙率公式采用Mayer-_Peter 公式,MAYER-PETER 公式中的能坡J 按均匀流曼宁公式近似计算(每个断面不同)。

2、 方程离散方程 ①在恒定流情况下有0=∂∂xQ,离散为:Q=const 方程 ③变形为034222=+∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂R A n Q x z A Qx gA Q 或 023422222=+∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂R A n Q x z gA Q x 上式离散为0)1((213434221212121222121=ψ-+ψ∆+-+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-++++++jj j j j j j j j j j j R A Q R A Q xn z z A Q A Q g 方程(4)去掉时间项得到)(*S S qx S --=∂∂αω 该方程的解析解为:()()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆--∆-+⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆--+=+++q x x q q x S S S S S S j jjjj j αωαωαωexp 1exp 1***1*1 由方程(4-5)可得()()00'0=∂∂+∂∂+∂∂ty B x QS x BG b ρ 对2 号断面以下,上式可以离散为:()()()()0)1(1010'0=⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆ψ+ψ-+∆-+∆-++ty B y B xQS QS xBG BG j j j j b b ρ对于进口断面,推移质不考虑,悬移质采用单点离散 方程(5)可离散为: '01*10)(ραωtS S y ∆-=∆3、 公式补充mgR u k S ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ω3*K 取 0.124,m 取1.05,干密度'0ρ取1.3 恢复饱和系数 25.0=α均匀沙粒径为d=0.041mm (悬移质),d=2 mm (推移质)1、输入河床地形糙率等数据求得断面面积与水位的关系(A ~Z ),进而求得断面平均流速 A Q u =,水力学半径 χAR =2、读入一个时段的水沙数据 (特别注意,不要一次性将数据全部读入) 读入第一时段(Q,S )值3、计算水面线,同时得到各断面的水力要素求得各个断面的河宽、断面面积、水深、平均流速等值 计算前要注意在坝前输入水位,各断面均应对流量赋值 4、计算悬移质水流挟沙力mgR u k S ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ω3*K 取 0.124,m 取1.05。

⼀维⽔量⽔质模型第七章⼀维⾮恒定河流和河⽹⽔量⽔质模型对于中⼩型河流,通常其宽度及⽔深相对于长度数量较⼩,扩散质(污染物质、热量)很容易在垂向及横向上达到均匀混合,即扩散质浓度在断⾯上基本达到均匀状态。

这种情况下,我们只需要知道扩散质在断⾯内的平均分配状况,就可以把握整个河道的扩散质空间分布特征,这是我们可以采⽤⼀维圣维南⽅程描述河流⽔动⼒特征或⽔量特征(⽔位、流量、槽蓄量等);⽤⼀维纵向分散⽅程描述扩散质在时间及河流纵向上的变化状况。

特别地,对于稳态⽔流,可以采⽤常规⽔动⼒学⽅法推算⽔位、断⾯平均流速的沿程变化;采⽤分段解析解法计算扩散质浓度沿纵向的变化特征。

但是,在⾮稳态情况下(⽔流随时间变化或扩散质源强随时间变化)解析解法将⽆能为⼒(⽔流⾮恒定)或⼗分繁琐(⽔流稳态、源强⾮恒定),这时通常采⽤数值解法求解河道⽔量、⽔质的时间、空间分布。

在模拟⽅法上,⽆论是单⼀河道还是由众多单⼀河道构成的河⽹,若采⽤空间⼀维⼿段求解,描述⽔流、⽔质空间分布规律的控制⽅程是相同的,只不过在具体求解⽅法上有所差异⽽已。

7.1 单⼀河道的控制⽅程 7.1.1 ⽔量控制⽅程采⽤⼀维圣维南⽅程组描述⽔流的运动,基本控制⽅程为:(1)023/422=+-++RQ u n g x A u x Z gA x Q u t Q (2)式中t 为时间坐标,x 为空间坐标,Q 为断⾯流量,Z 为断⾯平均⽔位,u 为断⾯平均流速,n 为河段的糙率,A 为过流断⾯⾯积,B W 为⽔⾯宽度(包括主流宽度及仅起调蓄作⽤的附加宽度),R 为⽔⼒半径,q 为旁侧⼊流流量(单位河长上旁侧⼊流场)。

此⽅程组属于⼆元⼀阶双曲型拟线性⽅程组,对于⾮恒定问题,现阶段尚⽆法直接求出其解析解,通常⽤有限差分法或其它数学离散⽅法求其数值解。

在⽔流稳态、棱柱形河道条件下,上述控制⽅程组退化为⽔⼒学的谢才公式,可采⽤相应的⽅法求解⽔流特征。

7.1.2 扩散质输运控制⽅程描述河道扩散物质运动及浓度变化规律的控制⽅程为:带源的⼀维对流分散(弥散)⽅程,形式如下:S S hAKAC x c AE x x QC t AC r x ++-???? ??=+??)()( (3) 式中,C 为污染物质的断⾯平均浓度,Q 为流量,为纵向分散系数,S 为单位时间内、单位河长上的污染物质排放量,K 为污染物降解系数,S r 为河床底泥释放污染物的速率。

河流纳污能力计算一维模型主要参数的取值分析彭振华;尤爱菊;徐海波【摘要】According to the calculation criteria of watershed environmental capacity,a one dimensional model is recommended for most of medium or small rivers. The estimation of two important coefifcients in themodel,which are river flow velocity and pollutant comprehensive degeneration coefifcient,are basically unreliable due to the insufifcient data. Based on the ifeld observation and the calculation of the river environmental capacity of Yongkang city,the method to determine these two important coefifcients in the model and the range of these two coefifcients will be discussed and analyzed in this study in order to construct a one dimensional model representing the river environmental capacity of Yongkang city.%根据水域纳污能力计算规程,中小型河流纳污能力的计算推荐采用河流一维水质模型。

由于基础观测资料普遍不足,模型的河流流速、污染物综合衰减系数2个重要参数的取值往往缺少可靠依据。

水环境容量计算方法总结目录水环境容量计算方法总结 (1)目录 (1)一、一维模型 (1)二、二维模型 (4)三、感潮河段零维模型 (6)四、湖库模型 (6)一、一维模型1、适用范围:全国水环境容量核定技术指南1)宽浅河段;2)污染物在较短的时间内基本能混合均匀;3)污染物浓度在断面横向方向变化不大,横向和垂向的污染物浓度梯度可以忽略;4)一般情况下适用于河宽小于200m的河流,但注意利用不均匀系数对其容量进行修正。

2、一维衰减公式:排污口、支流排入断面完全混合模型:EP E E P P Q Q Q C Q C C ++= 式中:C 为断面混合后的水质浓度值;C P 为排污口排出的污水的水质浓度值;Q P 为排污口废水排放量;C E 为河水的水质浓度值;Q E 为河水流量。

3、算例:假设该河段水环境功能区目标为III 类,假设该河段上边界COD 来水控制目标为20mg/L ,90%最枯月保证率流量为20m³/s ,该河段平均流速为0.2m/s ,COD降解系数约0.1/d,概化排污口流量为1m³/s,COD浓度90mg/L,支流流量5m³/s,COD浓度为25mg/L。

C 目=Q∗C∗exp(−k∗X186400u)+q∗c+WQ+qexp(−kX286400u)通过上游来水衰减,区间内中间混合后衰减等于水质目标,可以反推出区间内水环境容量,注意公式中的单位,通过上述公式算出的W单位为g/s。

Q:m³/s、C:mg/L、u:m/s、K:1/d、x:m。

(1)上边界→节点1(混合前浓度):C2=C1*exp( kx/u)=20*exp( 0.1*20000/86400/0.2)=18.875mg/L(2)概化排污口汇入混合:C3=(c1*q1+C2*Q1)/(q1+ Q1)=(90*1+18.875*20)/(20+1)=22.262mg/L(3)节点1→节点2:C4= C3*exp( kx/u)=22.262*exp( 0.1*5000/86400/0.2)=21.627mg/L(超标)(4)节点2→节点3(混合前浓度):C5= C4*exp( kx/u)=21.627*exp( 0.1*20000/86400/0.2)=19.264mg/L(5)支流汇入混合:C6=(c2*q2+C5*Q2)/(q2+ Q2)=(25*5+19.264*21)/(5+21)=20.367mg/L(6)节点3→节点4:C7= C6*exp( kx/u)=20.367*exp( 0.1*5000/86400/0.2)=19.786mg/L(7)节点4→控制断面:C8= C7*exp( kx/u)=19.786*exp( 0.1*8000/86400/0.2)=18.891mg/L可见,该河段在现状排污情况下水质能达到地表水III类,但河段允许排放量根据实际情况分配不均匀,上游计算断面1存在超标情况,下游容量仍有富裕,在因此需进一步通过试算的方法,削减概化排污口排污量,此外可根据实际情况对下游支流水质目标进行适当调整,将容量进行合理分配。

河流纳污能力计算对宽深比不大的河流, 污染物质在较短的时间内, 基本上能在断面内均匀混合。

污染物浓度在断面上横向变化不大, 可用一维水质模型模拟污染物沿河流纵向的迁移问题。

污染源集中概化点的位置确定在污染源比较集中的地方,一般情况下, 污染源比较分散, 可认为这个点在河段的1 /2处。

值得注意的是,对于有较大支流汇入的河段,计算更为复杂,要考虑到汇入支流的水质水量情况, 计算公式要调整。

污染源中断面概化得纳污能力计算公式:W=(Cs/exp(-kL/u)一C0exp(-kL/2u))*Q式中:W一纳污能力,g/s;Cs一规划河段水质标准,mg/L;C。

一河段上游来水水质,mg/L;Q一功能区段设计流量,m3/s;u一河段平均设计流速,km/d;k一污染物衰减系数,d-1;L一功能区段长,km。

利用水质模型进行纳污能力计算时,将污染物在水环境中的物理降解、化学降解和生物降解概化为综合衰减系数。

考虑到综合衰减系数对纳污能力计算结果影响很大。

可采用以下方法进行CODcr和HN3一综合衰减系数的测定。

选取河道顺直、水流稳定、中间无支流汇入、无排污口的河段,分别在河段上游A(点)和下游B(点)布设采样点,监测污染物浓度值,并同时测验水文参数以确定断面平均流速。

综合衰减系数(K)按下式计算:K=u/Δx*lnC A/C B式中,u为断面平均流速,m/s;Δx为上下断面之间距离,m;C A为上断面污染物浓度,mg/L;C B为下断面污染物浓度,mg/L。

根据上述各设计条件和参数对纳污能力计算的影响分析,在实际计算中应注意选择合适的设计条件和参数。

a) 污染源概化选择。

在实际计算中, 采用哪一种概化要根据其实际的排污口的位置分布和污染负荷分布做出合适的选择,对于污染源分布比较均匀的河段可采用均匀概化或集中点为中点的集中点概化;对于污染源比较集中的河段可采用集中点概化,集中点要根据集中排放的位置来确定。

b) 设计流量和流速的确定。

无排污资料感潮河段纳污能力一维模型推导研究--以鸭绿江河口为例吴慧秀【摘要】水功能区纳污能力计算是功能区达标的技术保障措施。

感潮河段受潮汐影响,河段排污口监测的污水量一般比真实值偏大,数据失真。

纳污能力计算一维模型需考虑横向扩散、降解系数、已知的排污资料等输入项,为克服实测排污资料的失真问题及无资料地区,实际工作中需要不以排污资料为输入项的计算模型。

根据现有一维河口模型,以水功能区达标标准浓度为控制指标,推导出不含排污资料的纳污能力计算模型。

以鸭绿江感潮河段为例,进行新旧模型对比分析,一致的计算结果证明模型合理,具有推广价值。

%To calculate the assimilative capacity of a functional zone is a technical insurance measure for jud-ging whether it reach the standard .Influenced by the tide , the sewage quantity of the drain outlet in tidal reach is generally more than the true value .To calculate the assimilative capacity by one -dimensional model , input items such as transverse diffusion , degradation coefficient and known pollution discharge data are needed .Practically, a non-pollution discharge data calculation model is needed to calculate the assimilative capacity of area with distort -ed measured data and area without related data .In this study , according to the one-dimensional model and the up-to-standard concentration of water functional area , a non-pollution discharge data input model of assimilative capacity was derived .By taking the tidal reach in Yalu River estuary as an example , the new and old modes arecompared .The consistent results show that the new model is reasonable and can be popularized .【期刊名称】《辽东学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2016(023)002【总页数】4页(P108-110,125)【关键词】水功能区纳污能力;感潮河段;一维模型;无资料地区;鸭绿江【作者】吴慧秀【作者单位】辽宁省丹东水文局,辽宁丹东 118001【正文语种】中文【中图分类】X522水资源最严格管理“三条红线”制度的实施,导致水功能区达标率逐渐成为地方政府约束性指标。

基于一维水质模型的淮北市区纳污能力计算柏菊;王振龙【摘要】通过对淮北市水功能区基本情况的分析,利用一维水质模型的概化,分析了模型参数的确定方法,建立了河流纳污能力模型,定量计算出水功能区纳污能力.【期刊名称】《安徽水利水电职业技术学院学报》【年(卷),期】2011(011)001【总页数】3页(P10-12)【关键词】纳污能力;淮北市;水功能区;一维水质模型【作者】柏菊;王振龙【作者单位】安徽省水利水资源重点实验室,安徽,蚌埠,233000;安徽省水利水资源重点实验室,安徽,蚌埠,233000【正文语种】中文【中图分类】TV21淮北市地表水系较发育,区内河流属淮河洪泽湖水系,自北向南依次分布有闸河、龙岱河、萧濉新河、王引河、南沱河、浍河、澥河等自然和人工河流,主干河道总长378km,两岸配套大沟140多条。

区内均为季节性河流,一般偏旱~干旱年份及枯水季节常常干枯见底,偏丰~丰水年分及汛期洪水泛滥,洪涝旱灾较为严重。

根据淮北市地表水的特点和现状,结合有关规划,在遵循地表水功能区划分的原则与技术导则的基础上,将淮北市的地表水体划分为24个水功能区单元,其中属开发利用区类的20个(其中工业用水区9个,农业用水区6个,景观用水区4个,过渡区1个),缓冲区3个,保护区1个。

1 纳污能力分析计算1.1 模型的选择淮北市的地表水域有河道、大沟、水库和采煤沉陷区3种,其中水库和采煤沉陷区规划年作备用水源地使用,并且本身自净能力很小,目前只有周边少许面源污染进入,无点源排放,规划年不增设点源排放口,不计算其纳污能力。

淮北市有100多条大沟,有些大沟汇流面积较大且常年有水,对污染物有一定的降解能力,本次纳污能力计算考虑河道的开发利用区和主要大沟的纳污能力。

由于淮北市河道多为单一顺直小型河道,水流扩散条件相对简单,故污染物扩散过程模拟一维对流推移自净平衡方程。

污染物一般是沿岸多处排放的,本次计算过程中将计算河段内的多个排污口概化成一个集中的排污口,且位于河段中点处,相当于一个集中点源,则纳污能力可用下式表示:其中,Q为河段流量,m3/s;W为控制断面河段纳污能力,t/a;Cs为控制断面水质标准,mg/L;C0为上断面入流水质标准,mg/L;u为河段污染带内平均流速,m/s;L为河段长度,km;K为衰减系数,1/d。

关于一维模型水环境容量计算方法参数详细介绍一维模型0s 31.54*(*exp(-*/86400/))*()i j W C K x u C Q Q =-+式中:W ——排污口允许排放量,t/a ;C 0——初始浓度值,mg/L ;C s ——水质目标浓度,mg/L ;Q i ——河道节点后流量,m3/s ;Q j ——第i 节点处废水入河量,m3/s ;u ——第i 个河段的设计流速,m/s ;x ——计算点到节点的距离,m 。

目录1设计流量的选择 ...................................... 1 2设计流速 ............................................ 3 3湖库设计库容和感潮河段设计槽蓄量 .................... 5 4初始浓度值C 0的确定 .................................. 6 5水质目标C s 值的确定 .................................. 6 6 综合衰减系数的确定 . (6)1 设计流量的选择总体上,各水功能区所在的河段均选择最近10年最枯月平均流量(水量)或90%保证率最枯月平均流量(水量)作为设计流量(水量)。

原则上,优先采用近10年最枯月平均流量。

对于近年来已撤销的水文站,将采用90%保证率最枯月流量为设计流量。

有常规水文控制站的河段直接采用水文部门提供的有关数据,没有水文控制站的河段通过水文学方法产生。

(1)直接有流量控制站的控制单元对于这类控制单元,直接引用由广东省水文局提供的各水文站的90%保证率最枯月或近十年最枯月流量资料。

(2)邻近有流量控制站,且降雨量和自然条件相差不大当某计算单元的上游或下游附近有水文控制站时,将邻近计算单元(参证计算单元)的设计流量,乘以集雨面积比,换算到本计算单元,换算公式为:Q Q A A s j cz s j cz =⋅ (5-1a)式中,Q sj 为本计算单元的流量,Q cz 为参证计算单元的流量,Asj 为本单元的集雨面积,A cz 为参证单元的集雨面积。

S L 中华人民共和国水利行业标准 SL 348—2006水域纳污能力计算规程 Code of practice for computation on allowable permittedassimilative capacity of water bodies2006—10—23发布 2006—12—01实施 中华人民共和国水利部 发布前 言根据水利部水利水电技术标准制修订计划安排,按照《水利技术标准编写技术规定》(SL 1-2002),制定《水域纳污能力计算规程》。

《水域纳污能力计算规程》共7章22节111条和1个附录,主要技术内容有:——总则和术语——适用范围和基本程序;——设计水文条件及计算方法;——数学模型计算法的计算条件、模型、参数和方法;——污染负荷计算法的计算条件和方法;——合理性分析与检验。

本标准批准部门:中华人民共和国水利部本标准主持机构:水利部水资源管理司本标准解释单位:水利部水资源管理司本标准主编单位:长江流域水资源保护局本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社本标准主要起草人:洪一平 程晓冰 袁弘任 石秋池穆宏强 刘 平 敖良桂 吴国平本标准审查会议技术负责人:朱党生本标准体例格式审查人:金 玲目 次1 总则 (1)2 术语 (2)3 基本程序 (4)4 河流纳污能力数学模型计算法 (6)4.1 一般规定 (6)4.2 基本资料调查收集 (6)4.3 污染物的确定 (7)4.4 设计水文条件 (8)4.5 河流零维模型 (8)4.6 河流一维模型 (8)4.7 河流二维模型 (9)4.8 河口一维模型 (9)5 湖(库)纳污能力数学模型计算法 (10)5.1 一般规定 (10)5.2 基本资料调查收集 (11)5.3 污染物的确定 (12)5.4 设计水文条件 (12)5.5 湖(库)均匀混合模型 (12)5.6 湖(库)非均匀混合模型 (12)5.7 湖(库)富营养化模型 (13)5.8 湖(库)分层模型 (13)6 水域纳污能力污染负荷计算法 (14)6.1 一般规定 (14)6.2 基本资料调查收集 (14)6.3 污染物的确定 (15)6.4 实测法 (15)6.5 调查统计法 (15)6.6 估算法 (16)7 合理性分析与检验 (18)附录 数学模型及参数 (20)条文说明 (34)1 总 则1.0.1 为规范全国水域纳污能力计算技术要求、基本程序和方法,制定本规程。