风景名胜区土地分类

- 格式:docx

- 大小:19.70 KB

- 文档页数:5

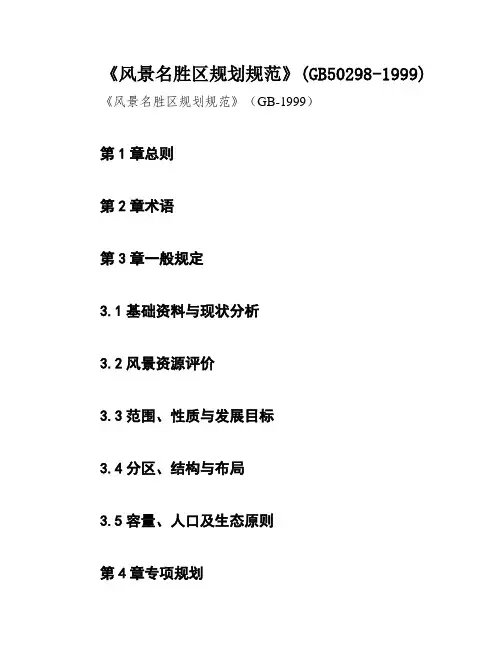

《风景名胜区规划规范》(GB50298-1999)《风景名胜区规划规范》(GB-1999)第1章总则第2章术语第3章一般规定3.1基础资料与现状分析3.2风景资源评价3.3范围、性质与发展目标3.4分区、结构与布局3.5容量、人口及生态原则第4章专项规划4.1保护培育规划4.2风景游赏规划4.3典型景观规划4.4游览设施规划4.5基础工程规划4.6居民社会调控规划4.7经济发展引导规划4.8土地利用协调规划4.9分期发展规划第5章规划成果与深度规定附录A本规范用词说明1风景名胜区规划规范(GB-1999)第1章总则第1.0.1条为了适应风景名胜区以下简称风景区保护、利用、管理、发展的需要,优化风景区用地布局,全面发挥风景区的功能和作用,提高风景区的规划设计水平和规范化程度,特制定本规范。

第 1.0.2条本规范适用于国务院和地方各级政府审定公布的各类风景区的规划。

第 1.0.3条风景区按用地规模可分为小型风景区(20km2以下)、中型风景区(21-100km2)、大型风景区(101-500km2)、特大型风景区(500km2以上)。

第1.0.4条风景区规划应分为总体规划、详细规划二个阶段进行。

大型而又复杂的风景区,可以增编分区规划和景点规划。

一些重点建设地段,也可以增编控制性详细规划或修建性详细规划。

第1.0.5条风景区规划必须符合我国国情,因地制宜地突出本风景区特性。

并应遵循下列原则:1.应当依据资源特征、环境条件、历史情况、现状特点以及国民经济和社会发展趋势,统筹兼顾,综合安排。

2.应严格保护自然与文化遗产,保护原有景观特征和地方特色,维护生物多样性和生态良性循环,防2止污染和其他公害,充实科教审美特征,加强地被和植物景观培育。

3.应充分发挥景源的综合潜力,展现风景游览欣赏主体,配置必要的服务设施与措施,改善风景区运营管理机能,防止人工化、城市化、商业化倾向,促使风景区有度、有序、有节律地持续发展。

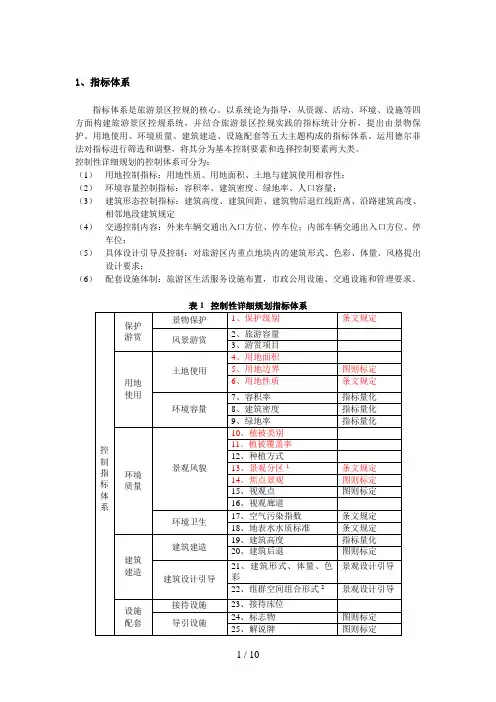

1、指标体系指标体系是旅游景区控规的核心。

以系统论为指导,从资源、活动、环境、设施等四方面构建旅游景区控规系统,并结合旅游景区控规实践的指标统计分析,提出由景物保护、用地使用、环境质量、建筑建造、设施配套等五大主题构成的指标体系。

运用德尔菲法对指标进行筛选和调整,将其分为基本控制要素和选择控制要素两大类。

控制性详细规划的控制体系可分为:(1)用地控制指标:用地性质、用地面积、土地与建筑使用相容性;(2)环境容量控制指标:容积率、建筑密度、绿地率、人口容量;(3)建筑形态控制指标:建筑高度、建筑间距、建筑物后退红线距离、沿路建筑高度、相邻地段建筑规定(4)交通控制内容:外来车辆交通出入口方位、停车位;内部车辆交通出入口方位、停车位;(5)具体设计引导及控制:对旅游区内重点地块内的建筑形式、色彩、体量、风格提出设计要求;(6)配套设施体制:旅游区生活服务设施布置,市政公用设施、交通设施和管理要求。

注:1、景观分区:景观分区建立在景观美景度和景观敏感度评价的基础上,分为一级、二级及三级景观区2、建筑组群空间组合形式,一般运用具体的图示方式进行示意表达3、交通通行方式:选择车行还是步行方式4、红色标注的为基本控制要素(适用于所有景区控规或景区内每一地块控制,是必不可少的要素),其余为选择控制要素(可以根据景区特色和实际需要选择采用的要素)说明:1、针对不同用地不同的保护和开发过程,应采用多手段的控制方式,包括指标量化、条文规定、图则标定及景观设计引导四种控制方式。

(1)指标量化的控制方式是指通过一系列控制指标对景区建设用地进行定量控制,如容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等。

该控制方式主要适用于景区内接待服务设施集中地用地控制。

(2)条文规定的控制方式是指通过一系列控制要素和实施细则对景区用地进行定性控制,如保护级别、用地性质、景观分区及一些规划要求说明等,该控制方式的适用范围是:当对规划地块作保护级别、使用性质等规定或提出其他特殊要求时采用。

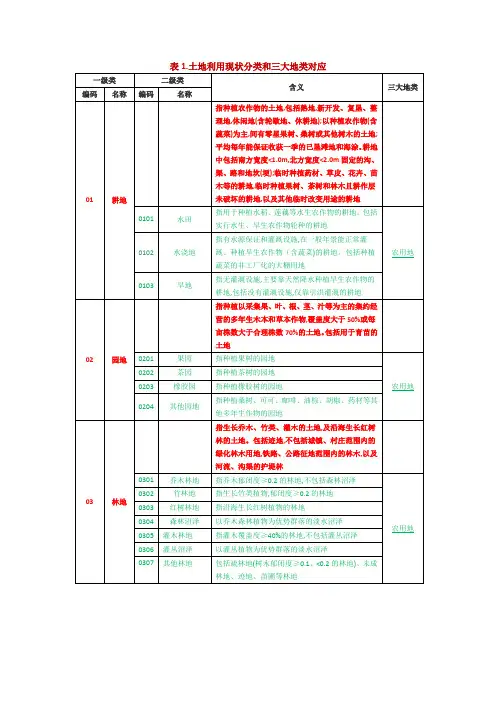

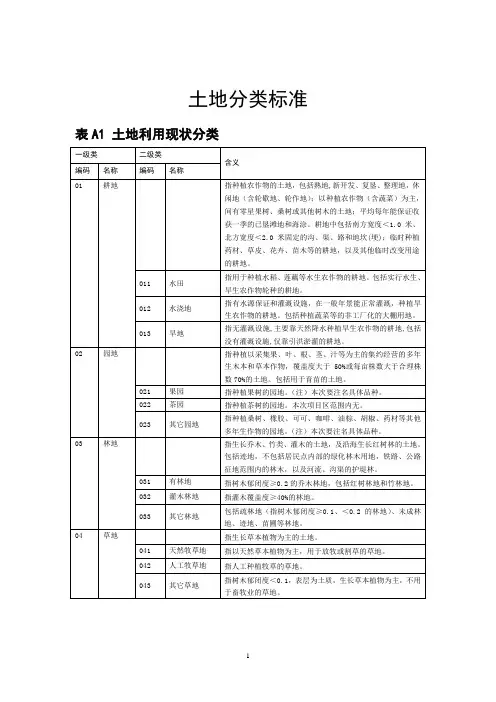

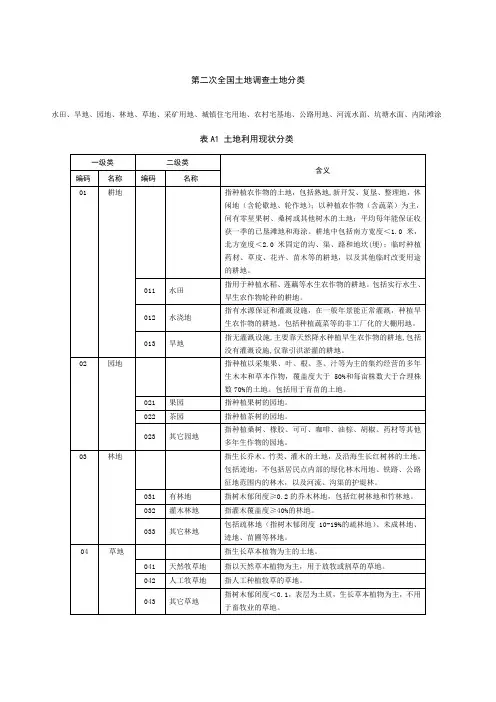

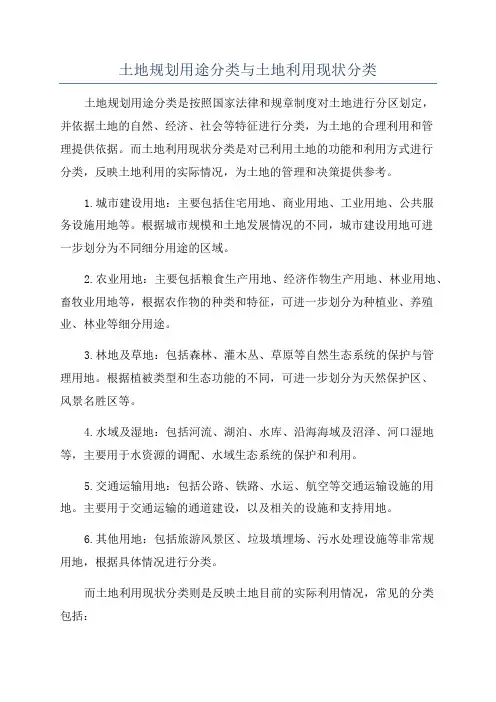

土地规划用途分类与土地利用现状分类土地规划用途分类是按照国家法律和规章制度对土地进行分区划定,并依据土地的自然、经济、社会等特征进行分类,为土地的合理利用和管理提供依据。

而土地利用现状分类是对已利用土地的功能和利用方式进行分类,反映土地利用的实际情况,为土地的管理和决策提供参考。

1.城市建设用地:主要包括住宅用地、商业用地、工业用地、公共服务设施用地等。

根据城市规模和土地发展情况的不同,城市建设用地可进一步划分为不同细分用途的区域。

2.农业用地:主要包括粮食生产用地、经济作物生产用地、林业用地、畜牧业用地等,根据农作物的种类和特征,可进一步划分为种植业、养殖业、林业等细分用途。

3.林地及草地:包括森林、灌木丛、草原等自然生态系统的保护与管理用地。

根据植被类型和生态功能的不同,可进一步划分为天然保护区、风景名胜区等。

4.水域及湿地:包括河流、湖泊、水库、沿海海域及沼泽、河口湿地等,主要用于水资源的调配、水域生态系统的保护和利用。

5.交通运输用地:包括公路、铁路、水运、航空等交通运输设施的用地。

主要用于交通运输的通道建设,以及相关的设施和支持用地。

6.其他用地:包括旅游风景区、垃圾填埋场、污水处理设施等非常规用地,根据具体情况进行分类。

而土地利用现状分类则是反映土地目前的实际利用情况,常见的分类包括:1.居住用地及相关设施:包括住宅区、公寓楼、宿舍、学校、医院等用地。

2.商业及服务业用地:包括商业综合体、超市、饭店、办公楼、娱乐场所等用地。

3.工业用地:包括工厂、厂房、仓库、物流中心等用地。

4.农业用地:包括农田、果园、蔬菜基地等用地。

5.林地及草地:包括国有林地、林场、牧场等用地。

6.交通运输用地:包括公路、铁路、机场、港口等交通设施的用地。

7.自然保护用地:包括自然保护区、风景名胜区等用地。

8.水域及湿地:包括河流、湖泊、水库、海洋等水域。

根据土地规划用途分类与土地利用现状分类的差异,可以对土地的开发利用进行评估,发现土地利用中的不合理之处,并为土地利用的改进和优化提供理论与实践依据。

风景名胜用地标准本标准规定了风景名胜用地的使用要求和标准,以确保风景名胜区的可持续发展和有效利用。

1. 土地用途分类风景名胜用地应按照其自然属性和保护要求进行分类,主要分为以下几类:1.1. 自然景观用地:包括自然保护区、森林公园、湿地公园等,以自然景观保护和生态旅游为主。

1.2. 人文景观用地:包括历史古迹、文化遗址、民族风情等,以文化传承和旅游观光为主。

1.3. 旅游服务设施用地:包括旅游酒店、旅游度假村、旅游商店等,以满足游客的住宿、餐饮、购物等需求。

1.4. 市政设施用地:包括道路、桥梁、水电等市政设施,以满足风景名胜区的正常运行。

2. 土地使用强度根据土地用途分类和保护要求,对不同区域的土地使用强度进行限制,确保土地资源的合理利用和生态保护。

2.1. 自然景观用地:应尽量减少人为干预,保持自然状态。

禁止在自然保护核心区进行开发建设。

2.2. 人文景观用地:应控制建设规模和建筑风格,保持与历史、民族文化相协调。

禁止在文物保护单位进行大规模建设。

2.3. 旅游服务设施用地:应根据市场需求和环境容量进行合理布局,控制建设规模和建筑高度,避免对环境造成破坏。

2.4. 市政设施用地:应遵循安全、环保、高效的原则进行建设,合理布局交通、水电等设施。

3. 建筑高度和密度为保护风景名胜区的自然风貌和历史文化遗产,对不同区域的建筑高度和密度进行限制。

3.1. 自然景观用地:禁止在自然保护核心区建设建筑物,在其他区域建设高度应低于10米,建筑密度应小于30%。

3.2. 人文景观用地:应控制建设高度和密度,保持与历史、民族文化相协调。

禁止在文物保护单位进行大规模建设。

建筑高度应低于20米,建筑密度应小于40%。

3.3. 旅游服务设施用地:应根据环境容量和景观要求进行建设,控制建设高度和密度。

建筑高度应低于30米,建筑密度应小于50%。

3.4. 市政设施用地:应合理布局交通、水电等设施,避免对环境造成破坏。

建筑高度应低于20米,建筑密度应小于40%。

风景名胜区总体规划与国土空间规划关系风景名胜设施用地原指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建设用地,在原土地利用规划管理中作为单独的规划地类,以保障风景名胜区的开发。

风景名胜设施用地规模虽包含在建设用地总规模之中,但属于预期性规模,只能用于非经营性公益设施,而城乡建设用地总规模是约束性规模,是不能突破的。

以往的许多大型文旅地产项目就利用了风景名胜设施规模相对比较容易获取的特点,有些项目甚至直接用风景名胜设施规模用地作为文旅地产用地开发,这是文旅项目违规案件中最常见的政企勾结现象。

由于风景名胜设施用地规模的弹性大,导致了问题多,管理也难,已成了各级政府心照不宣的旁门左道。

根据以往及最新政策,分类提出国土空间规划下取消“风景名胜设施用地”分类的应对方案的思路,供相关利益者参考:1.原为风景名胜设施规模继续规划建设旅游公益设施的,按照新《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》归并、细化、分类、对应处置:原土地利用总体规划中的“风景名胜设施用地”应含在新分类标准的特殊用地(15)的文物古迹用地(1504)和其他特殊用地(1507)之中,估计总规模会较小于以往的规模,且严格管理用途只能用途公益设施建设,建议部分考虑对应此分类,实际需要建设经营性项目的,应尽早另谋他路。

2.原为风景名胜设施规模已供地建设(甚至作为经营性项目)的,利用此次国土空间规划编制机会必须全部调为城乡建设用地规模,如果有部分留作公益项目,可考虑分割宗地,部分参照第1条分类对应处置。

3.原为风景名胜设施规模未供地但符合城市(镇)总规或已批准控规的,争取做过渡期国土空间规划与现有规划一致性处理:很据广东省人民政府《关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》(粤府函〔2019〕353号,2019年10月12日),对于城市(镇)总体规划确定的建设用地范围但不符合土地利用总体规划的,可视同土地利用总体规划的有条件建设区管理,通过有条件建设区使用的方式调整建设用地布局。

风景名胜区规划规范》GB风景名胜区规划规范》(GB-1999)是为了适应风景名胜区的保护、利用、管理和发展的需要,优化风景区用地布局,提高规划设计水平和规范化程度而制定的。

本规范适用于国务院和地方各级政府审定公布的各类风景区的规划。

风景区按用地规模可分为小型、中型、大型和特大型。

风景区规划应分为总体规划和详细规划两个阶段进行。

对于大型且复杂的风景区,可以增编分区规划和景点规划。

一些重点建设地段,也可以增编控制性详细规划或修建性详细规划。

风景区规划必须符合我国国情,因地制宜地突出本风景区特性。

并应遵循以下原则:统筹兼顾,综合安排;严格保护自然与文化遗产,维护生物多样性和生态良性循环;充分发挥景源的综合潜力,改善风景区运营管理机能;合理权衡风景环境、社会、经济三方面的综合效益。

风景区规划应与国土规划、区域规划、城市总体规划、土地利用总体规划及其他相关规划相互协调。

规划编制前应对风景区的自然地理、人文历史、经济社会、旅游发展现状等进行全面分析和评估,为规划编制提供科学依据。

3.2总体规划第3.2.1条总体规划应明确风景区的发展目标和定位,确定风景区的空间范围和分区特征,规划风景线、功能区和景点群落等,同时考虑生态保护和资源利用等方面的问题,提出可行的发展策略和措施。

3.3详细规划第3.3.1条详细规划应根据总体规划的要求,对风景区内的各功能区、景点群落、景点、景观等进行具体规划,明确各区域的用地性质、规模和布局,制定相应的保护和开发利用措施,确保规划的可行性和实施效果。

3.4保护规划第3.4.1条保护规划是风景区规划的重要组成部分,应对风景区内的自然生态、文化遗产等进行科学保护,制定相应的管理和维护措施,防止人为破坏和自然灾害等不可预见因素对风景区的影响。

3.5管理规划第3.5.1条管理规划是风景区规划的保障和支撑,应制定相应的管理体制和管理制度,明确各级管理机构的职责和权限,建立健全的管理体系和监督机制,确保风景区的正常运转和管理效果。

风景名胜区规划规范关于发布国家标准《风景名胜区规划规范》的通知建标[1999]267号根据国家计委《一九八九年工程建设标准定额制订修订计划》(计综合[1989]30号文附件十)的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《风景名胜区规划规范》,经有关部门会审,批准为强制性国家标准,编号为GB50298—1999,自2000年1月1日起施行。

本规范由建设部负责管理,中国城市规范设计研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部前言本规范是根据国家计委计综合[1989]30号文的要求,由建设部城市建设司负责主编,具体由中国城市规划设计研究院会同国家文物局、国家土地管理局、国家环境保护总局、建设部城市建设研究院、浙江省建设厅、安徽省建设厅、四川省城乡规划设计研究院、江西省城乡规划设计研究院等单位共同编制而成。

经建设部1999年11月10日以建标(1999)267号文批准,并会同国家质量技术监督局发布。

在本规范的编制过程中,规范编制组在总结实践经验和科研成果的基础上,主要对风景区规划的基本术语,基础资料与现状分析,风景资源评价,规划范围、性质、目标、分区与结构布局,保护规划、风景游赏、典型景观、游览设施、基础工程居民社会调控、经济发展引导、土地利用协调等规划,规划成果与深度等方面作出了规定。

并广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。

在本规范的执行过程中,希望各有关单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国城市规划设计研究院(通信地址:北京市三里河路9号,邮政编码:100037)以供今后修订时参考。

本规范主编单位:中国城市规划设计研究院。

参编单位:国家文物局、国家土地管理局、国家环境保护总局、建设部城市建设研究院、浙江省建设厅、安徽省建设厅、四川省城乡规划设计研究院、江西省城乡规划设计研究院。

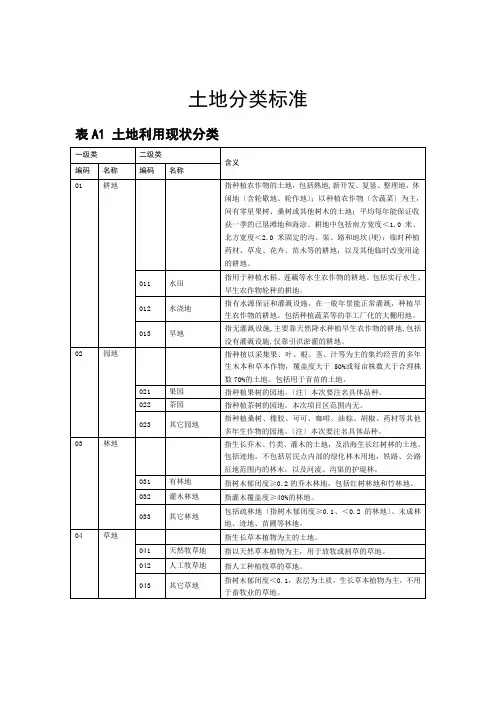

第481条土地利用协调规划应包括土地资源分析评估;土地利用现状分析及其平衡

表;土地利用规划及其平衡表等内容。

第482条土地资源分析评估,应包括对土地资源的特点、数量、质量与潜力进行综合评估或专项评估。

第483条土地利用现状分析,应表明土地利用现状特征,风景用地与生产生活用地之间关系,土地资源演变、保护、利用和管理存在的问题。

第484条土地利用规划,应在土地利用需求预测与协调平衡的基础上,表明土地利用规划分区及其用地范围。

第485条土地利用规划应遵循下列基本原则:

1.突出风景区土地利用的重点与特点,扩大风景用地;

2•保护风景游赏地、林地、水源地和优良耕地;

3.因地制宜的合理调整土地利用,发展符合风景区特征的土地利用方式与结构。

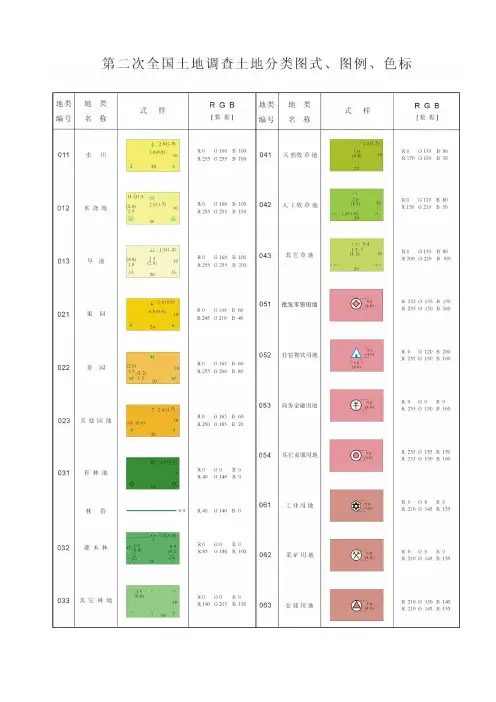

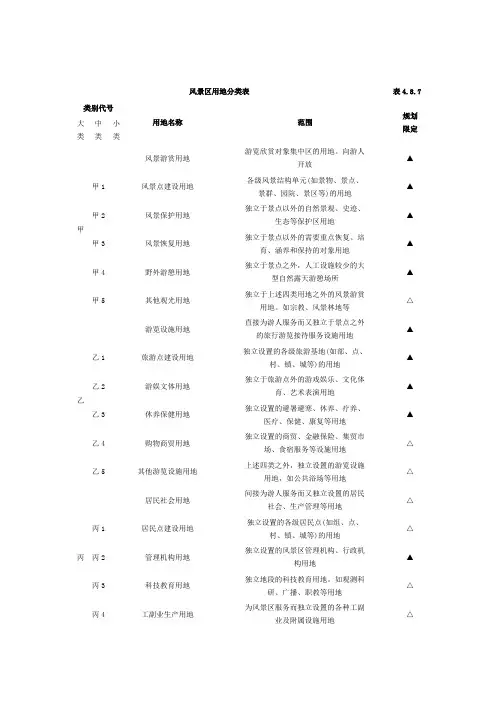

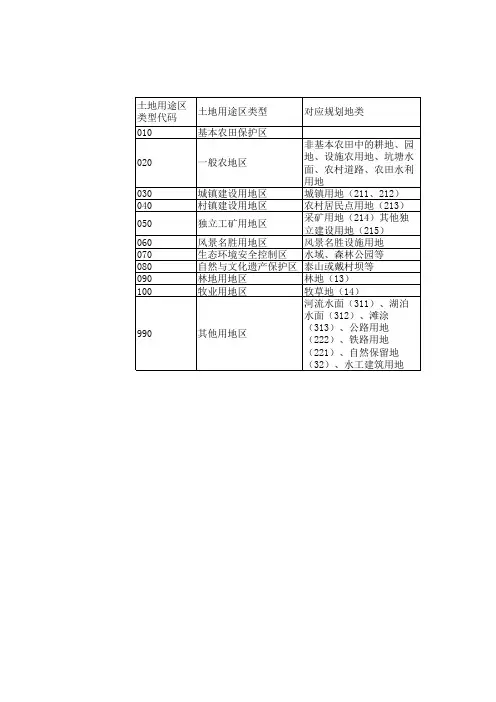

第486条风景区土地利用平衡应符合表486的规定,并表明规划前后土地利用方

式和结构变化。

第487条风景区的用地分类应按土地使用的主导性质进行划分,应符合表487的

规定。

第488条在具体使用表486和表487时,可依据工作性质、内容、深度的不同要求,采用其分类的全部或部分类别,但不得增设新的类别。