种子生产原理和方法概述

- 格式:pptx

- 大小:11.06 MB

- 文档页数:109

第一节蔬菜种子生产的遗传学原理一、蔬菜种子的繁殖方式与种子的生产种子生产的目的:获得遗传纯度高和播种品质好的种子应用于生产。

(一)有性繁殖:由雌雄配子结合形成合子,在经过细胞分裂、分化、生长、发育,产生后代的繁殖方式。

如:十字花科蔬菜、茄子、番茄、辣椒等以种子播种的作物。

(二)无性繁殖:不经过雌雄配子结合而产生后代的繁殖方式,如:嫁接、扦插、组培快繁等。

马铃薯、甘薯、大蒜、生姜、山药、菊芋、藕等有性繁殖蔬菜的授粉方式:自花授粉:由同一朵花内的雌雄蕊授粉、结实的方式,自然异交率0~4%。

主要蔬菜,芸豆、豌豆、番茄、茄子等异花授粉:由不同植株花朵的花粉进行传粉而繁殖后代方式,自然异交率95%以上。

主要蔬菜,大葱、胡萝卜、瓜类、十字花科蔬菜等常异花授粉:以自花授粉为主但有相当高的异花授粉率(5-50%)的一类蔬菜。

主要蔬菜,辣椒、芥菜、蚕豆等二、品种的混杂与退化(一)发育学上的变异种子生产的不同世代在不同的环境条件下进行,由于所处的土壤、肥力、气温、光周期、海拔高度等不同条件,作为对不同生长条件的反应,不同世代间便会产生发育学上的差异,从而失去原品种的典型性,造成品种退化。

(二)机械混杂即在种子生产、加工、贮藏及包装运输过程中,在繁殖的品种内人为因素混入了其他品种造成的混杂现象。

(三)生物学混杂由于繁殖品种与其他品种或作物类型间发生天然杂交引起的品种混杂。

(四)自然突变作物在繁殖过程中总会有一定的自然变异发生,微小的变异频率很高,但是不易被发现,微小的变异累积到一定程度时,便会加快品种的退化速度,失去原品种的典型性。

(五)品种本身的遗传性变化任何高纯度的品种,其群体的基因型都不是一个,品种就是多基因型的复合群体,品种表型大体一致,但是基因型却是不同的。

(六)病害的选择性影响无性繁殖的作物表现突出,如感染上病毒、真菌、细菌性病害退化非常快。

种子繁殖作物由于病害的生理小种的变化造成基因型的变化,使品种失去原品种的典型性而退化。

种子生产原理与技术种子是植物的繁殖材料,具有遗传的特征。

为了获得优质的种植材料,种子生产至关重要。

种子生产的原理和技术涉及到种子的收集、储存、处理和繁殖等方面。

首先,种子生产的原理包括遗传和环境因素。

种子的优良品质与植物的遗传特征密切相关。

通过对优秀母本和父本的选择和配对,可以获得具有优异性状的新品种。

同时,种子生产的环境因素也对种子质量产生重要影响。

光照、温度、湿度和土壤等环境条件的合理控制,可以促进种子的生长和繁殖。

因此,种子生产中需要综合考虑遗传和环境因素。

其次,种子生产技术主要包括以下几个环节:收集、储存、处理和繁殖。

收集是指从优良的母本植物中采集成熟的种子。

在收集过程中,需要注意避免病虫害的侵袭,避免杂种的混入。

收集到的种子应该进行标记,并及时进行下一步的处理。

储存是指将收集到的种子保存在适当的环境条件下。

种子的储存有两个目的:一是为了保持种子质量,避免种子的老化和变质;二是为了延长种子的保藏期,提高种子的利用率。

一般来说,种子的储存温度要低于种子的冷杉温度,在干燥的环境中保存。

同时,种子的储存容器要密封,以避免空气和水分对种子的影响。

种子处理是指对种子进行加工处理,以提高其萌发率和种子质量。

常用的种子处理方法有种皮剥离、种子消毒和萌发促进剂处理等。

种皮剥离可以促进种子的萌发,种子消毒可以杀灭种子表面的病菌和真菌,萌发促进剂可以提高种子的发芽能力。

种子繁殖是种子生产的最终目的,也是种子生产的核心环节。

种子繁殖包括人工授粉和种子培育两个步骤。

人工授粉是通过人工的方式将父本的花粉传递到母本的花蕾上,以实现种子的形成。

种子培育是指对受精后的种子进行培育和培育。

种子的培育涉及到营养物质和培养基的供应,温度和湿度的控制,以及病虫害的防治。

在种子生产过程中,需要依靠科学的原理和先进的技术,合理管理和操作。

只有这样,才能获得高质量的种子,为农业生产提供良好的种植材料。

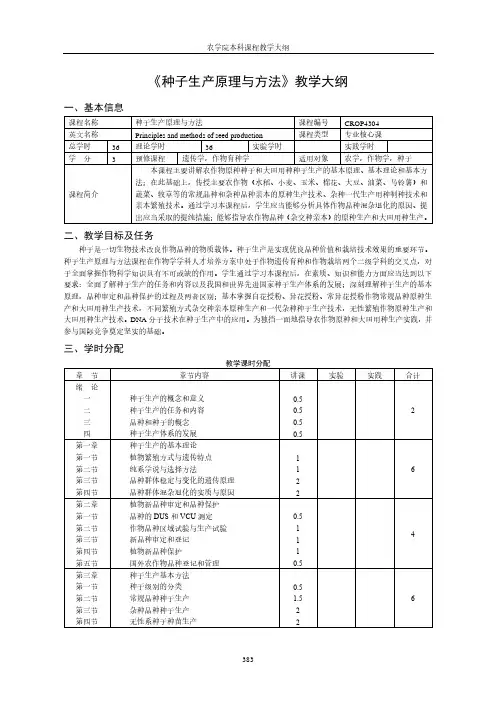

《种子生产原理与方法》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务种子是一切生物技术改良作物品种的物质载体。

种子生产是实现优良品种价值和栽培技术效果的重要环节。

种子生产原理与方法课程在作物学学科人才培养方案中处于作物遗传育种和作物栽培两个二级学科的交叉点,对于全面掌握作物科学知识具有不可或缺的作用。

学生通过学习本课程后,在素质、知识和能力方面应当达到以下要求:全面了解种子生产的任务和内容以及我国和世界先进国家种子生产体系的发展;深刻理解种子生产的基本原理,品种审定和品种保护的过程及两者区别;基本掌握自花授粉、异花授粉、常异花授粉作物常规品种原种生产和大田用种生产技术,不同繁殖方式杂交种亲本原种生产和一代杂种种子生产技术,无性繁殖作物原种生产和大田用种生产技术。

DNA分子技术在种子生产中的应用。

为独挡一面地指导农作物原种和大田用种生产实践,并参与国际竞争奠定坚实的基础。

三、学时分配四、教学内容及教学要求绪论一了解种子生产的概念,种子生产在农业生产中的重要意义。

二理解种子生产的任务,包括新品种的普及更换和已退化推广品种种子的更新;种子生产主要任务是生产原种种子和大田用种种子,包括常规品种原种生产和大田用种生产,杂种品种亲本原种生产和杂种一代大田用种种子生产。

三掌握品种在植物学上的三性和社会学上的三性概念,掌握植物学上的种子概念和农业生产上的种子概念。

四了解世界种子生产体系的发展规律;了解中国种子生产体系的演变过程和美国种子生产体系的发展历史以及世界种业的发展趋势。

习题:1 种子生产的任务和主要内容。

2 我国种子生产体系发展的4个阶段。

第一章种子生产的基本理论第一节植物繁殖方式与遗传特点一、有性繁殖方式及其遗传特性1.自花授粉植物及其遗传特点2.异花授粉植物及其遗传特点3.常异花授粉植物及其遗传特点二、无性繁殖方式及其遗传特点1.营养体繁殖及其遗传特点2.无融合生殖及其遗传特点本节重点是理解各种繁殖方式作物由其遗传特点所决定的群体遗传组成。

千里之行,始于足下。

有关种子培育种子培育是一种将种子进行特殊处理,以促进其萌发和生长的技术。

种子是植物繁殖的起点,种子培育对于提高农作物产量和改良品质非常重要。

本文将主要介绍种子培育的原理、步骤和应用。

种子培育的原理主要是利用种子的生物学特性,通过特殊处理方法,如适宜的湿度、温度和光照条件,来刺激种子萌发和生长。

培育过程中,种子会吸收水分,引发生理反应,如呼吸增加、酶活性增强等,从而促使种子发芽。

适当的湿度和温度可以促进种子呼吸作用,加速萌发速度,而适宜的光照条件则可以促进种子的光合作用,提供能量供给。

在种子培育的步骤中,首先要选择健康的种子。

健康种子的外观应该完整、光滑,没有损伤、变形或发霉现象。

其次,要进行消毒处理,以防止病原菌的侵害。

消毒处理可以通过浸泡种子在消毒液中,如含有抗菌剂的水溶液中,或者利用高温杀菌的方式进行。

然后,种子需要进行浸泡,以增加水分吸收速度,可以使用清水进行浸泡。

接下来,将种子放在适宜的湿度和温度条件下进行培育,可以选择湿润的纸巾、绒布等材料,将种子放在上面,然后放置在温暖潮湿的环境中进行培育。

最后,可以通过观察种子的发芽情况来判断培育效果,发芽率越高,说明培育效果越好。

种子培育有着广泛的应用。

首先,种子培育可以用于农业生产中的育苗。

种子在培育过程中,可以得到更好的生长环境,从而提高农作物的育苗率和质量。

其次,种子培育可以用于植物种质资源的保存和繁衍。

一些珍稀植物或者特殊植物的种子,可以通过种子培育技术,进行保存和繁衍,以保护这些植物的遗传资源。

另外,种子培育还可以用于科研实验室中的植物生理学研究。

科研人员可以通过对种子进行特殊处理,来研究种子的生理反应机制,从而深入了解种子萌发和生长的规律。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

综上所述,种子培育是一种重要的技术,对于提高农作物产量和改良品质具有重要的意义。

通过合理的处理方法和适宜的生长条件,可以刺激种子的萌发和生长,提高育苗率和品质。

农作物种子的生产原理是

农作物种子的生产原理主要包括以下几点:

1. 选育优良品种。

通过杂交育种和基因工程获得高产、抗病、抗逆性强的优良品种。

2. 制种扩繁。

采用无性系或有性系方法,将选育的优良品种快速扩繁增殖。

3. 种子培育。

把种子在适宜环境下培育成熟,包括适当的温度、湿度、肥力等条件。

4. 种子采收。

在穗果成熟时采收种子,取质优饱满、发育完全的种子。

5. 种子储藏。

对采收的种子进行清选、干燥、防腐、贮藏等处理,保证种子活力。

6. 种子检验。

检测种子的纯度、发芽率、污染率等指标,保证种子质量标准。

7. 种子包装。

将检验合格的种子进行清洁、分类、加工,然后包装入袋出厂。

8. 种子销售。

种子公司将种苗销售给种植大户或经销商,最后供应给农户。

9. 种子管理。

合理运输、储存和销售种子,并提供后期技术支持和培训。

综合运用生物学、育种学和工程技术,使种子的选择、培育、加工、检验等达到科学规范,以生产优质高效的农作物种子。

种子生产依据的原理

种子生产依据的原理是根据种子的遗传性状和种子的质量要求,选择优良的亲本进行杂交或自交,通过多代选择和筛选,逐步提高种子的品质和产量。

种子生产依据的原理包括以下几个方面:

1. 选择优良亲本:选择具有优良遗传性状的亲本进行杂交或自交,以确保后代种子具有良好的遗传特性。

2. 多代选择:通过多代选择,筛选出具有优良性状的个体,逐步提高种子的品质和产量。

3. 子代选择:在种子的生产过程中,根据种子的质量要求,对子代进行选择和筛选,只保留符合要求的种子。

4. 规范种子生产环境:为了确保种子的质量和稳定性,种子生产要求在规范的环境条件下进行,包括适宜的温度、湿度、光照等。

5. 遗传纯度保证:在种子生产过程中,采取措施防止杂交或自交的干扰,保证种子的遗传纯度。

6. 病虫害防治:在种子生产过程中,采取病虫害的预防和控制措施,保证种子的健康和无病虫害。

通过以上原理,种子生产依据可以获得高质量、高产量的种子,为农业生产提供良种基础,促进作物的生长和发展。

人工种子的基本原理人工种子是一种新型的植物繁殖技术,它是将植物种子和营养剂、保护剂、杀虫剂等混合在一起,通过喷涂或包覆等方式制成的一种复合材料,具有保护种子、促进发芽和生长的作用。

本文将从人工种子的基本原理、制备方法、应用前景等方面进行探讨。

一、人工种子的基本原理人工种子的制备原理是将种子与营养剂、保护剂、杀虫剂等混合在一起,通过包覆或喷涂等方式制成一种复合材料。

其中,营养剂是为了提供种子发芽所需的养分,保护剂是为了保护种子免受外界环境的影响,杀虫剂是为了防止种子被害虫侵害。

人工种子的制备过程中,需要考虑到种子和材料之间的相容性问题,以及材料的质量和比例等因素,以确保人工种子的制备质量和效果。

二、人工种子的制备方法人工种子的制备方法主要有喷涂法、包覆法和凝胶法三种。

1. 喷涂法喷涂法是将种子和材料混合后,通过喷雾器将混合物均匀地喷涂在种子表面上,使其形成一层薄膜,从而达到保护种子和促进发芽的作用。

2. 包覆法包覆法是将种子和材料混合后,通过滚筒或喷涂等方式将混合物包覆在种子表面上,形成一个保护层,从而达到保护种子和促进发芽的作用。

3. 凝胶法凝胶法是将种子和材料混合后,加入一定量的凝胶剂,使其形成一种凝胶状物质,然后将其包覆在种子表面上,从而达到保护种子和促进发芽的作用。

三、人工种子的应用前景人工种子具有保护种子、促进发芽和生长的作用,已经被广泛应用于植物繁殖、农业生产和环境修复等领域。

特别是在干旱、荒漠化和土地退化等环境中,人工种子的应用具有重要的意义。

未来,随着科技的不断发展和人们对环境保护的重视,人工种子的应用前景将更加广阔。

同时,人工种子的制备技术也将不断提升,使其更加适用于不同的植物和环境条件。

总之,人工种子是一种新型的植物繁殖技术,具有保护种子、促进发芽和生长的作用。

其制备方法有喷涂法、包覆法和凝胶法等,应用前景广阔,将在未来的环境修复和农业生产中发挥越来越重要的作用。

种子的原理种子是植物繁殖的起点,是植物生命周期中至关重要的一环。

种子的形成和发芽是植物生长发育的关键阶段,也是植物遗传信息传递的重要载体。

种子的原理涉及到植物生理学、遗传学等多个学科的知识,下面我们将从不同角度来探讨种子的原理。

首先,种子的形成是植物生长发育过程中的一个重要环节。

在植物的生殖器官中,种子是由雌雄两性生殖细胞结合形成的。

雌性生殖细胞是由植物的胚珠产生,而雄性生殖细胞则是由植物的花粉产生。

当花粉落在花柱上,经过花粉管的生长,最终与胚珠内的卵细胞结合,形成受精卵,从而发育成种子。

这一过程涉及到雌雄两性生殖细胞的结合、受精卵的形成,是种子形成的基础。

其次,种子的发芽是种子生命周期中的另一个重要阶段。

种子在适宜的温度、湿度和氧气条件下,通过吸收水分和营养物质,开始发芽生长。

种子发芽的过程包括种皮裂开、根部伸长、幼苗出土等多个步骤,这些步骤是植物从休眠状态到生长状态的转变,也是种子生命力的展现。

此外,种子中还蕴含着丰富的遗传信息。

种子中包含着植物的遗传基因,这些基因决定了种子的生长发育特性、抗逆能力等重要性状。

在种子的形成过程中,父母植物的遗传信息通过雌雄两性生殖细胞的结合得以传递,从而形成新的种子。

种子中的遗传信息是植物繁衍后代、适应环境变化的重要基础。

总之,种子的原理涉及到植物生长发育、遗传信息传递等多个方面的知识。

通过对种子形成、发芽和遗传信息的探讨,我们可以更好地理解植物生命周期中种子这一重要环节的原理和机制,为植物的种质改良、繁殖和栽培提供理论基础和实践指导。

种子,作为植物生命的起点和传承者,其原理的深入研究对于推动农业生产、保护生物多样性、改善生态环境具有重要意义。

希望通过我们的努力,能够更好地认识和利用种子的原理,为人类和地球的可持续发展做出贡献。

第⼀章种⼦⽣产原理与体系2第⼀章种⼦⽣产的基本原理与栽培品种的类型种⼦⽣产的理论基础与现代育种的理论基础是相⼀致的第⼀节种⼦⽣产的基本理论⼀、品种稳定与变异的遗传原理1.植物稳定与变异的进化原理⽣物进化的三⼤要素:遗传是内因,变异是基础,选择决定⽅向重组⾃然变异⾃然选择⾃然进化突变变异⼈⼯变异⼈⼯选择⼈⼯进化2.品种稳定的遗传学原理:基因纯合品种变异的遗传学原理:遗传与变异:遗传变异与环境变异⾃发突变涉及个别性状【孢⼦体突变(芽变),配⼦体突变(整株)】染⾊体变异涉及⼏个性状天然杂交涉及⼗⼏个甚⾄⼏⼗个性状⼈为的机械混杂也是变异的来源⼈⼯选择与⾃然选择:⾃交与异交纯合性与杂合性:个体遗传与群体遗传⼆、植物的繁殖⽅式与种⼦⽣产技术在长期的进化过程中,植物适应于系统发育的环境条件,加上对栽培植物的⼈⼯选择,形成了各种不同的授粉、繁殖⽅式以繁衍后代。

鉴于繁殖⽅式的不同,其后代群体的遗传特点各异,对不同植物的育种⽅法、种⼦⽣产⽅式也就不同。

深⼊了解植物的繁殖⽅式及其后代的遗传特点,分析其与种⼦⽣产的关系,采取相应的控制措施,才能使种⼦⽣产达到⾼产、优质、⾼效。

⾼等植物的繁殖⽅式:有性繁殖和⽆性繁殖两⼤类。

(⼀)有性繁殖⽅式及其遗传特点有性繁殖(sexual reproduction):是植物繁衍后代的基本⽅式,是指经雌雄配⼦的融合即受精过程⽽形成种⼦(孢⼦体)繁衍后代的繁殖类型。

依据参与受精的雌雄配⼦的来源,⼜可分为⾃花授粉植物、异花授粉植物和常异花授粉植物。

1.⾃花授粉植物及其遗传特点⾃花授粉植物(self-pollination plant)是指同⼀朵花的花粉传授到同朵花的雌蕊柱头上进⾏授粉、受精⽽繁殖后代的植物,⼜称⾃交植物,如⼩麦、⽔稻、⼤麦、⾖类、花⽣、⼤⿇、烟草、亚⿇、茄⼦、番茄、辣椒等。

花器特点这类植物都是雌雄同花,花器具严密保护,外来花粉不易进⼊;花冠多⽆鲜艳⾊彩,也少有⾹味,且多在早晨或夜间开放,不利于昆⾍传粉;花粉较少,不利于风传;雌雄蕊同期成熟、长度相仿或雄蕊略长,花药开裂部位紧靠柱头,有利于⾃花授粉,有的甚⾄在开花前已授粉(闭花授粉)⾃花授粉植物在花器结构和开花习性上的特点,决定了其具有很⾼的⾃交率,⾃然异交率⼀般不超过1%,最⾼的也只有4%。