地球 4 导学案

- 格式:doc

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:9

《地球》导学案

导学目标:

1. 了解地球的基本结构和特点。

2. 掌握地球的运动规律和地球的气候特点。

3. 理解地球上的生命与环境的干系。

导学内容:

一、地球的基本结构和特点

1. 地球的结构:地球由地壳、地幔、外核和内核组成。

2. 地球的特点:地球是一个蓝色的行星,70%的面积被海洋覆盖。

二、地球的运动规律和地球的气候特点

1. 地球的自转和公转:地球自转一周为一日,公转一周为一年。

2. 地球的倾斜轴和四季变化:地球轨道倾斜2

3.5度,导致四季交替。

3. 地球的气候特点:地球气候分为寒带、温带和热带。

三、地球上的生命与环境的干系

1. 地球上的生命:地球上有各种生物,包括植物、动物和微生物。

2. 生物与环境的干系:生物与环境互相作用,维持地球生态平衡。

导学活动:

1. 观看地球结构的视频,了解地球的基本构造。

2. 通过实验模拟地球自转和公转的运动规律。

3. 制作地球仪,观察地球的倾斜轴和四季变化。

4. 分组讨论地球气候特点,展示效果。

5. 观察周围的生物和环境,思考它们之间的干系。

导学反思:

通过本节课的进修,学生们对地球的结构、运动规律和气候特点有了更深入的理解,同时也认识到生命与环境之间的密切干系。

希望同砚们能够珍惜地球资源,珍爱环境,共同建设美丽的地球故里。

《只有一个地球》导学案导学目标:1. 了解地球资源的有限性和环境珍爱的重要性;2. 掌握地球资源的分类和利用方式;3. 培养珍爱环境、珍惜资源的认识和行动。

导入引导:你知道地球是我们共同的故里吗?你知道地球资源是有限的吗?我们应该如何珍爱地球资源呢?导学过程:一、地球资源的有限性和环境珍爱的重要性1. 请观看视频《地球资源与环境珍爱》,了解地球资源的有限性和环境珍爱的重要性。

2. 请回答以下问题:- 地球资源的有限性会对人类生活产生什么影响?- 为什么环境珍爱对于地球资源的可持续利用至关重要?二、地球资源的分类和利用方式1. 请观看视频《地球资源的分类和利用方式》,了解地球资源的分类和不同的利用方式。

2. 请完成以下任务:- 列举自然资源、人造资源和更生资源各三个例子,并简要说明其用途。

- 分析一种资源的过度开采对环境造成的影响。

三、珍爱环境、珍惜资源的认识和行动1. 请观看视频《珍爱环境,从我做起》,了解如何珍爱环境、珍惜资源。

2. 请完成以下任务:- 思考你平时在生活中是否存在浪费资源的行为,如何改正?- 提出一个珍爱环境、珍惜资源的具体行动计划,并在班级内分享。

导学总结:通过本次导学,我们了解到地球资源的有限性和环境珍爱的重要性,掌握了地球资源的分类和利用方式,培养了珍爱环境、珍惜资源的认识和行动。

希望大家能够从此刻做起,为珍爱地球资源、环境贡献自己的一份力量。

拓展延伸:1. 请查阅相关资料,了解地球资源的更生利用技术和案例,并向同砚分享。

2. 请组织班级活动,倡导环保理念,共同参与珍爱环境的行动。

第四节?地球的构造?导学案课程目的:说出地球的圈层构造,概括各圈层的主要特点【学习目的】知识与技能1、理解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层方面的运用。

2、掌握地球内部圈层的划分和内部圈层的界限、厚度、物理性状等。

3、掌握地球外部圈层的组成和特征。

4、通过归纳、总结、比照地球内部各层的特点,使学生形成综合归纳等思维才能。

过程与方法1、通过读图训练,进步读图、析图才能,明确地震波和地球内部圈层的关系,地壳与岩石圈、软流层的位置关系。

2、联络实际,结合图示,理解各圈层的特征。

情感、态度与价值观1、通过学习对学生进展热爱自然、热爱科学的教育,鼓励学生献身于科学教育事业。

2、使学生理解地球的圈层构造,从宏观上认识全球的整体相貌,形成地球系统观和责任感,增强环境及保护意识。

【学习重点】1、地震波的波速以及地震波的传播特点,区别横波与纵波。

2、地球内部圈层划分实况及各层主要特点。

3、地球外部圈层的组成和特征。

【学习难点】1、两种地震波的传播特征及其在地球内部圈层研究中的运用。

2、地球各圈层的物质组成和主要特点。

【学习方法】自主学习法、导学法、比照法和分组合作讨论。

【知识衔接】纵波和横波的定义,区别和联络【学习过程】主题一:地球的内部圈层构造的研究方法2、目前人类研究地球内部圈层构造的主要手段是什么?提示:地震波——地球的X射线。

3、人类是否还有其他的渠道和方法获取地球内部的信息?假如有,有哪些?请简要的说明。

有。

〔1〕改良钻探技术,结合相关方面的科学设想。

〔2〕根据火山喷发的物质,获取地球内部物质组成的相关信息。

〔3〕地表的温泉、热泉可知地球内部有丰富的地热资源。

〔4〕遥感技术〔5〕其他的手段主题二:地震涉及其在划分地球内部圈层方面的运用读图地震波的传播速度与地球内部圈层的划分图1、地震波分为和,的传播速度快,能通过、、传播,的传播速度慢,只能通过传播。

地震波在固态、液态和气态中的传播速度比拟:固快液降气最慢2、假设某次地震发生后,横波和纵波都传播到地面,人的感觉会不会有差异?提示:由于传播速度快,先到达地面,传播速度慢,后到达地面,所以人们先感到后感到〔填上下颠簸或左右晃动〕。

《地球的结构》导学案第一课时一、导入地球作为我们居住的星球,是宇宙中独一无二的存在,其结构复杂而神秘。

本节课我们将学习地球的结构,了解地球内部的构成和特点。

二、学习目标1. 了解地球的不同层次结构及其特点;2. 掌握地球内部的各层次构成物质和特点;3. 能够简单解释地球结构对地球的性质和现象的影响。

三、导学过程1. 地球的不同层次结构- 地球分为地壳、地幔和地核三层结构,其中地壳最外层,地核最内层;- 地壳有两种类型:大陆地壳和海洋地壳;- 地幔和地核主要由铁和镍等金属元素构成。

2. 地球内部的各层次构成物质和特点- 地壳是地球最薄的一层,主要由硅酸盐矿物组成;- 地幔是地壳下面的一层,由铁镁硅酸盐矿物构成,温度和压力较高;- 地核分为外核和内核,外核主要由液态铁镍合金组成,内核主要由固态铁镍合金组成。

3. 地球结构对地球的性质和现象的影响- 地球内部的不同层次结构和物质构成决定了地壳的地震、火山等现象;- 地球内部的不同层次结构和物质构成也影响了地球的磁场和形成过程。

四、小结通过本节课学习,我们深入了解了地球的结构,明白了地球内部的构成和特点,以及地球结构对地球性质和现象的影响。

希望同学们能够认真学习,掌握相关知识,为更深入地了解地球提供基础。

第二课时一、导入在我们的日常生活中,我们常常听到有关地球的种种故事和信息,但你真正了解过地球的结构吗?地球的内部究竟隐藏着怎样的奥秘?通过学习本课程,我们将深入探讨地球的结构,了解地球的内部构造,揭开地球奥秘的面纱。

二、目标1. 了解地球的不同结构层次2. 掌握地球内部各层结构的特点及相互关系3. 理解地壳运动、地震、火山等现象的成因三、导学1. 地球的组成- 地球由地球的外部与地球的内部两部分组成。

地球的外部包括地壳、地幔和地核,地球的内部主要由固态地幔和液态地核组成。

- 地壳是地球最外层的硬壳,主要由岩石和矿物组成,分为大陆地壳和海洋地壳。

地幔是地球的中间层,主要由固态濒致流态槬⊿悸苎ュ仙厣?地核分为外核和内核,外核是由液态铁和镍组成,内核是由固态铁和镍组成。

《地球的自转》导学案

一、进修目标:

1. 了解地球自转的观点和原理;

2. 掌握地球自转的影响和意义;

3. 能够诠释为什么地球会自转;

4. 能够描述地球自转的速度和方向。

二、进修内容:

1. 地球自转的观点;

2. 地球自转的原理;

3. 地球自转的影响和意义;

4. 地球自转的速度和方向。

三、进修过程:

1. 导入:通过观察日出日落的现象,引导学生思考地球自转的原因。

2. 进修地球自转的观点和原理,让学生了解地球自转是指地球绕着自身的轴线旋转的运动。

3. 分组讨论地球自转的影响和意义,让学生发表自己的观点。

4. 展示视频资料或图片,让学生观察地球自转的速度和方向。

5. 小组合作,完成相关练习题,稳固所学知识。

6. 总结教室内容,让学生回答几个问题:地球自转的速度是多少?地球自转的方向是什么?地球自转对我们生活有什么影响?

四、课后作业:

1. 阅读相关资料,了解地球自转的更多知识;

2. 完成一道与地球自转相关的思考题;

3. 思考地球自转对人类生活的意义。

五、拓展延伸:

1. 可以观察星空,了解地球自转对星座运动的影响;

2. 可以进行实验,模拟地球自转的运动过程;

3. 可以钻研地球自转对气候和季节变化的影响。

六、教学反思:

通过本节课的教学,学生对地球自转的观点和原理有了更深入的了解,加深了对地球运动规律的认识。

同时,学生也了解到地球自转对我们生活的影响和意义,激发了他们对科学的兴趣和探索欲望。

在未来的教学中,可以通过更多实验和观察,让学生更直观地感受地球自转的奥秘,提高他们的进修兴趣和能力。

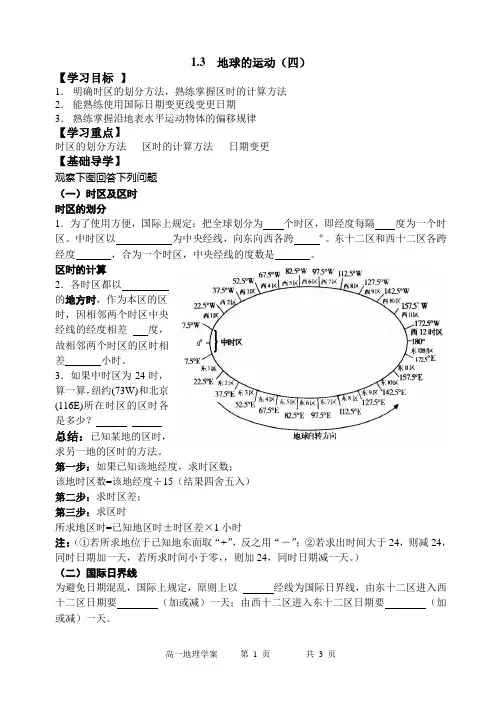

1.3 地球的运动(四)【学习目标】1.明确时区的划分方法,熟练掌握区时的计算方法2.能熟练使用国际日期变更线变更日期3.熟练掌握沿地表水平运动物体的偏移规律【学习重点】时区的划分方法区时的计算方法日期变更【基础导学】观察下图回答下列问题(一)时区及区时时区的划分1.为了使用方便,国际上规定:把全球划分为个时区,即经度每隔度为一个时区。

中时区以为中央经线,向东向西各跨º。

东十二区和西十二区各跨经度,合为一个时区,中央经线的度数是。

区时的计算2.各时区都以的地方时,作为本区的区时,因相邻两个时区中央经线的经度相差度,故相邻两个时区的区时相差小时。

3.如果中时区为24时,算一算,纽约(73W)和北京(116E)所在时区的区时各是多少?总结:已知某地的区时,求另一地的区时的方法。

第一步:如果已知该地经度,求时区数;该地时区数=该地经度÷15(结果四舍五入)第二步:求时区差;第三步:求区时所求地区时=已知地区时±时区差×1小时注:(①若所求地位于已知地东面取“+”,反之用“-”;②若求出时间大于24,则减24,同时日期加一天,若所求时间小于零,,则加24,同时日期减一天。

)(二)国际日界线为避免日期混乱,国际上规定,原则上以经线为国际日界线,由东十二区进入西十二区日期要(加或减)一天;由西十二区进入东十二区日期要(加或减)一天。

(三)沿地表水平运动物体的偏移1.什么原因导致了沿地表水平运动的物体运动方向会发生一定的偏转?2.沿地表水平运动的物体运动方向发生偏转的规律是什么?【反馈练习】一.选择1.2007年I0月24日I8时05分(北京时间),中国"嫦娥一号"探月卫星,在四川西昌卫星发射中心发射升空。

一居住在纽约的华侨乘飞机飞行9小时到发射中心实地观看,问这位华侨乘坐的最佳航班的飞机(纽约区时)是 (D )A.10月23日I8时05分 B.10月24日5时05分C.1 0月23日20时25分 D.I0月23日I9时05分甲地位于(120°E,40°N),乙地位于(20°W,20°S),据此完成2—3题。

《地球的内部》导学案一、导学目标1. 了解地球的内部结构及特点。

2. 掌握地球内部的不同层次及其相互关系。

3. 描述地球内部的构造运动及其对地球表面的影响。

4. 综合运用所学知识,解释地球内部现象及地质灾害发生的原因。

二、导学内容1. 地球的内部结构a. 介绍地核、地幔、地壳三个主要层次的结构及特点。

b. 分析地球内部不同层次的物理性质,如密度、温度等。

2. 地球内部的构造运动a. 描述地球内部的构造运动,包括板块运动、地震、火山等现象。

b. 分析构造运动对地球表面地质现象的影响。

3. 地球内部的热力活动a. 讨论地球内部的热力循环及其对地球表面的影响。

b. 探讨地球内部的热力活动与地质灾害之间的关系。

4. 地球内部的材料组成a. 研究地幔和地壳的物质成分,以及它们在地球内部的分布情况。

b. 分析地球内部材料组成的变化对地球演化的影响。

三、导学方法1. 以讲解相结合的方式,引导学生理解地球内部结构。

2. 运用实例分析地球内部的构造运动及热力活动。

3. 利用图片、视频等多媒体手段展示地球内部的材料组成。

四、导学过程1. 导入环节看过科幻片《地心引力》的同学们,对地球内部应该有一定了解。

今天我们将学习更多关于地球的内部结构及特点。

2. 学习过程a. 地球的内部结构- 地核:由外核和内核组成,由铁镍合金构成,温度极高。

- 地幔:介于地核和地壳之间,主要由硅、镁、氧等元素组成。

- 地壳:地球表面的岩石层,主要分为大洲地壳和海洋地壳。

b. 地球内部的构造运动- 板块运动:地球表面的大片岩石板块不断运动,导致地震和火山活动。

- 地震:地球内部岩石受力破裂释放能量,导致地震发生。

- 火山:地球内部熔岩冷却凝固形成火山,喷发产生岩浆。

c. 地球内部的热力活动- 地球内部的热量来源于地核的核能和地幔的地热。

- 热力循环:地球内部热量上升形成对流循环,影响地球表面的气候和地质现象。

d. 地球内部的材料组成- 地幔:主要由熔融的岩石组成,可以流动形成地壳板块。

七年级地理上册导学案课题 1.1.1地球的宇宙环境课型讲授课主备审核学习目标1.通过阅读太阳系结构示意图,了解地球在太阳系中的位置,以及行星的运动特征,培养学生的读图和分析问题的能力。

2.通过对八大行星基本数据的对比、分析、归纳,培养学生观察思维的能力。

3.天体及天体系统的结构层次。

学习重点地球上存在生命的条件及原因。

学习难点认识地球是一颗特殊的行星;地球上存在生命物质的条件。

预习案1.天体:宇宙中不同形态的物质组成,我们把这些物质统称为天体。

例如星云、_______、行星、卫星、彗星、星际物质。

2.天体系统由大到小分为可观测宇宙、银河系、________、地月系。

3. 太阳系八大行星:①________、金星、地球、②________、木星、土星、天王星、③_________在_______和________之间有一个小行星带。

4.人类唯一的家园地球和________的距离适中,自身________和______适中,容易形成适合生命存在的________、________和液态水等条件。

5. 宇宙主要由_________、_________ 、_________ 、_________卫星等物质组成。

太阳系是________的一小部分,而银河系也只是茫茫宇宙的一小部分。

6. 太空探索的主要方面:太空观测、___________、行星际探测、火星探测、___________等方面。

7.太空探索有助于推动___________,促进__________的开发,帮助我们了解宇宙的__________与__________。

太空探索也体现了人类的__________和对未知世界的__________行课案1.什么是宇宙?2.什么是天体?3.太阳系的组成?4.太空探索的主要方面?5.人类探索的成就?6.人类探索的意义?7.月球的自然环境是怎样的?8.航天员在月球上需要克服哪些困难?9.比较地球与金星、火星的表面平均温度,简要说明地球适宜人类生存的温度条件?10.说说地球和太阳系其他行星的不同,谈谈你对地球是我们目前唯一家园的理解。

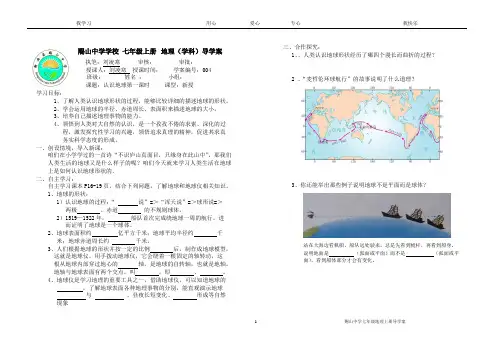

赐山中学学校七年级上册地理(学科)导学案执笔:刘凌寒审核:审批:授课人:刘凌寒授课时间:学案编号:004班级:姓名:小组:课题:认识地球第一课时课型:新授学习目标:1、了解人类认识地球形状的过程,能够比较详细的描述地球的形状。

2、学会运用地球的半径、赤道周长、表面积来描述地球的大小。

3、培养自己描述地理事物的能力。

4、领悟到人类对大自然的认识,是一个孜孜不倦的求索、深化的过程,激发探究性学习的兴趣,领悟追求真理的精神,促进其求真务实科学态度的形成。

一、创设情境,导入新课:咱们在小学学过的一首诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,那我们人类生活的地球又是什么样子的呢?咱们今天就来学习人类生活在地球上是如何认识地球形状的。

二、自主学习:自主学习课本P16-19页,结合下列问题,了解地球和地球仪相关知识。

1、地球的形状:1)认识地球的过程:“说”=>“浑天说”=>球形说=>两极、赤道的不规则球体。

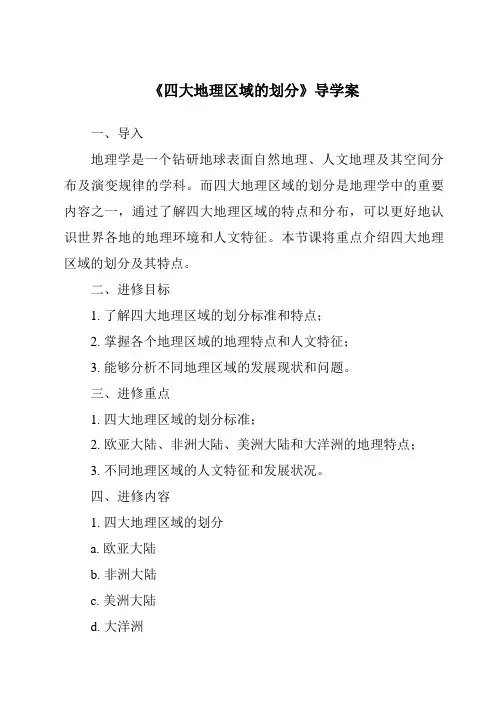

2)1519—1522年,船队首次完成绕地球一周的航行,进而证明了地球是一个球体。

2、地球表面积约亿平方千米;地球平均半径约千米;地球赤道周长约千米。

3、人们根据地球的形状并按一定的比例后,制作成地球模型,这就是地球仪。

用手拨动地球仪,它会绕着一根固定的轴转动,这根从地球内部穿过地心的轴,是地球的自转轴,也就是地轴。

地轴与地球表面有两个交点,叫,即、。

4、地球仪是学习地理的重要工具之一,借助地球仪,可以知道地球的,了解地球表面各种地理事物的分别,能直观演示地球与、昼夜长短变化、形成等自然现象三、合作探究:1、、人类认识地球形状经历了哪四个漫长而曲折的过程?2 、“麦哲伦环球航行”的故事说明了什么道理?3、你还能举出那些例子说明地球不是平面而是球体?站在大海边看帆船,船从远处驶来,总是先看到桅杆,再看到船身。

说明地面是(弧面或平面)而不是(弧面或平面),看到船体部分才会有变化。

1 赐山中学七年级地理上册导学案2 赐山中学七年级地理上册导学案图74、探究地球的对大小。

《四大地理区域的划分》导学案一、导入地理学是一个钻研地球表面自然地理、人文地理及其空间分布及演变规律的学科。

而四大地理区域的划分是地理学中的重要内容之一,通过了解四大地理区域的特点和分布,可以更好地认识世界各地的地理环境和人文特征。

本节课将重点介绍四大地理区域的划分及其特点。

二、进修目标1. 了解四大地理区域的划分标准和特点;2. 掌握各个地理区域的地理特点和人文特征;3. 能够分析不同地理区域的发展现状和问题。

三、进修重点1. 四大地理区域的划分标准;2. 欧亚大陆、非洲大陆、美洲大陆和大洋洲的地理特点;3. 不同地理区域的人文特征和发展状况。

四、进修内容1. 四大地理区域的划分a. 欧亚大陆b. 非洲大陆c. 美洲大陆d. 大洋洲2. 欧亚大陆的地理特点和人文特征a. 介绍欧亚大陆的地理位置和边界;b. 分析欧亚大陆的气候和地形特点;c. 探讨欧亚大陆的人口分布和经济发展情况。

3. 非洲大陆的地理特点和人文特征a. 介绍非洲大陆的地理位置和边界;b. 分析非洲大陆的气候和地形特点;c. 探讨非洲大陆的人口分布和经济发展情况。

4. 美洲大陆的地理特点和人文特征a. 介绍美洲大陆的地理位置和边界;b. 分析美洲大陆的气候和地形特点;c. 探讨美洲大陆的人口分布和经济发展情况。

5. 大洋洲的地理特点和人文特征a. 介绍大洋洲的地理位置和边界;b. 分析大洋洲的气候和地形特点;c. 探讨大洋洲的人口分布和经济发展情况。

五、进修方法1. 听讲和笔记:认真听讲,做好笔记,理清重点和难点;2. 小组讨论:分组讨论各个地理区域的特点和问题;3. 图表分析:通过地图、图表等形式,深入了解各地理区域的分布和特点。

六、进修评判1. 教室讨论:通过小组讨论,展示对四大地理区域的理解和分析能力;2. 作业完成:完成课后作业,稳固对四大地理区域的认识和掌握;3. 知识检测:进行知识点的测试,检验学生对四大地理区域的掌握水平。

《地球故事》导学案一、学习目标1、了解地球的形成过程、结构和演化历史。

2、认识地球上的自然现象,如地震、火山、气候变化等的成因和影响。

3、掌握地球生态系统的组成和相互关系,以及人类活动对地球环境的影响。

4、培养学生对地球科学的兴趣,增强保护地球的意识。

二、学习重点1、地球的内部结构和板块运动。

2、气候变化的原因和应对策略。

3、生态系统的平衡和保护。

三、学习难点1、理解地球内部的物理过程和地质构造的形成机制。

2、分析复杂的气候模型和预测未来气候变化的趋势。

3、制定有效的环境保护措施和可持续发展策略。

四、学习方法1、观察法:通过观察地球仪、地图、图片、视频等资料,直观地了解地球的形态、结构和自然现象。

2、阅读法:阅读相关的科普书籍、文章、报告等,获取系统的知识和信息。

3、讨论法:组织小组讨论,交流各自的观点和想法,共同解决问题。

4、实验法:进行简单的模拟实验,如模拟火山喷发、地震等,加深对自然现象的理解。

五、学习过程(一)地球的形成与演化1、地球的起源大约在 46 亿年前,太阳系中的星云物质在引力作用下逐渐聚集,形成了原始地球。

原始地球不断吸积周围的物质,体积和质量逐渐增大。

2、地球的内部结构地球由内到外分为地核、地幔和地壳三个部分。

地核主要由铁和镍组成,分为外核和内核。

外核呈液态,内核为固态。

地幔是地球体积和质量最大的部分,由岩石组成。

地壳是地球表面的薄壳,平均厚度约为 17 千米。

3、板块运动地球的岩石圈被分割成若干个板块,包括六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。

板块之间相对运动,形成了山脉、海沟、地震和火山等地质现象。

(二)地球上的自然现象1、地震地震是由于地壳岩石在地球内部力量的作用下突然断裂和错动而产生的震动。

地震的强度通常用里氏震级来表示。

地震会造成建筑物倒塌、人员伤亡和财产损失。

2、火山火山是由地球内部岩浆喷出地表而形成的山体。

火山分为活火山、死火山和休眠火山。

《地球的自转和公转》导学案一、导学目标1. 了解地球的自转和公转的观点及特点;2. 掌握地球自转和公转的原理和影响;3. 能够诠释地球自转和公转对日照、季节和气候的影响。

二、导学内容1. 地球的自转和公转观点及特点;2. 地球自转和公转的原理和影响;3. 地球自转和公转对日照、季节和气候的影响。

三、导学步骤第一步:导入请同砚们观察地球仪,思考地球为什么会有昼夜交替和四季更替的现象,这与地球的自转和公转有什么干系?第二步:进修地球的自转和公转1. 地球的自转:地球自转是指地球盘绕自身轴线旋转的运动,自转周期为约24小时,造成昼夜交替的现象。

2. 地球的公转:地球公转是指地球盘绕太阳运动的轨道运动,公转周期为约365天,造成四季更替的现象。

第三步:探究地球自转和公转的原理和影响1. 地球自转的原理:地球自转是由于地球自身的自转而产生的,自转速度不同导致地球各地昼夜长短不同。

2. 地球公转的影响:地球公转导致不同地区太阳照射角度不同,从而形成了四季更替的现象。

第四步:讨论地球自转和公转对日照、季节和气候的影响1. 日照:地球自转导致昼夜交替,地球公转导致不同地区太阳照射角度不同,影响地球各地的日照时间和强度。

2. 季节:地球公转导致不同季节地球不同位置相对太阳的角度不同,从而形成了春夏秋冬四季更替的现象。

3. 气候:地球自转和公转对地球各地气候产生影响,如赤道地区气候炎热,极地地区气候寒冷。

四、小结通过本节课的进修,我们了解了地球的自转和公转的观点及特点,掌握了地球自转和公转的原理和影响,能够诠释地球自转和公转对日照、季节和气候的影响。

在平时生活中,我们可以通过观察天空和气温变化,更好地理解地球自转和公转的影响。

五、拓展练习1. 请同砚们自行查找资料,了解其他行星的自转和公转情况,并与地球进行比较。

2. 请同砚们观察周围的季节变化和气候变化,思考地球的自转和公转对这些变化有何影响。

六、课后作业1. 回答以下问题:地球的自转和公转分别是什么?它们对日照、季节和气候有何影响?2. 完成拓展练习中的内容,并比照其他行星的自转和公转情况。

认真填写、认真记忆、认真思考!预习好了就完成了本节课的一大半!水平运动偏移及昼夜长短变化命制人:张晓鹏毛江国命制时间:9月8日审核人:李青云洪务珍【目标】1、掌握水平物体运动的偏移规律2、能熟练运用昼夜长短的变化规律【基础知识自主落实】沿地球表面水平运动的物体偏转规律南半球左偏,北半球右偏思考:(1)北半球一自西向东的河流,要在南北两岸间以淘金场和港口,应如何布局?(2)下面四幅图中,能正确表示北半球水平运动物体方向的是昼夜长短的变化规律(1)纬度变化①北半球夏半年:北半球各纬度,纬度越高,,北极地区出现现象。

②北半球冬半年:北半球各纬度,纬度越高,,北极地区出现现象。

③春分日和秋分日,全球各地(2)季节变化:北半球各地昼长达一年中最大值时为,达一年中最小值时为。

昼夜长短随纬度和季节变化的规律见下表:昼夜长短随纬度和季节变化的规律总结1、昼夜长短的静态定性判断(随纬度的变化规律)(1)根据直射点所处的南北半球的位置判断,直射点所在的半球,该半球各地昼长夜短,纬度越高昼越长,该半球的极地附近出现极昼,另一半球反之。

(2)纬度越高,一年中昼夜长短变化的幅度越大。

2、昼夜长短的动态变化判断(随季节的变化规律)根据直射点移动的方向判断:直射点向北移动,北半球各地区(除极昼地区)昼渐长夜渐短,北极地区极昼范围变大或极夜范围变小,南半球反之;直射点向南移动,南半球各地区(除极昼地区)昼渐长夜渐短,南极地区极昼范围变大或极夜范围变小,北半球反之;注意几个规律:① 同一纬线上的各地,昼夜长短状况相同,日出、日落时刻(地方时)也相同。

② 纬度数相同、南北纬相反的两地,昼夜长短状况相反。

③ 昼长(或者夜长)变幅越大,纬度越高;反之,纬度越低。

北半球夏半年,全球均为东北日出,西北日落;北半球冬半年,全球均为东南日出,西南日落;春秋分全球各地正东日出,正西日落;出现极昼的地区正南方向(南极地区)或者正北方向(北极地区)日出日落。

《地球概述》导学案一、学习目标1、了解地球的形状、大小和在宇宙中的位置。

2、掌握地球的内部结构和外部圈层。

3、理解地球的运动及其产生的地理现象。

4、认识地球上的自然资源和生态环境。

二、学习重难点1、重点(1)地球的内部结构和外部圈层的组成和特点。

(2)地球自转和公转的运动规律及其地理意义。

2、难点(1)地球公转产生的四季变化和五带划分。

(2)地球内部结构的理解和想象。

三、知识梳理(一)地球在宇宙中的位置1、地球所处的天体系统地球位于太阳系中,太阳系又属于银河系。

太阳系由太阳、行星、矮行星、小行星、彗星、流星体和行星际物质等构成。

2、地球在太阳系中的位置地球是太阳系中的一颗行星,距离太阳约 15 亿千米。

按照距离太阳由近及远的顺序,地球排在第三位,位于金星和火星之间。

(二)地球的形状和大小1、地球的形状经过人类长期的观测和研究,证实地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

2、地球的大小地球的平均半径约为 6371 千米,赤道周长约为 4 万千米,表面积约为 51 亿平方千米。

(三)地球的内部结构1、地球内部结构的划分地球内部可分为地壳、地幔和地核三个圈层。

2、各圈层的特点(1)地壳:是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬外壳。

大陆地壳较厚,平均厚度约为 39—41 千米;大洋地壳较薄,平均厚度约为 5—10 千米。

(2)地幔:位于地壳以下、地核以上,分为上地幔和下地幔。

上地幔上部存在一个软流层,一般认为是岩浆的主要发源地。

(3)地核:分为外核和内核。

外核呈液态或熔融状态,内核呈固态。

(四)地球的外部圈层1、大气圈大气圈是包裹地球的气体层,主要成分是氮和氧。

大气圈对地球具有重要的保护作用,如阻挡紫外线、维持地表温度等。

2、水圈水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,包括海洋水、陆地水和大气水等。

水是生命存在的重要条件之一。

3、生物圈生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,是地球上最活跃的圈层。

《地球的公转与四季变化》导学案第一课时一、导入你是否好奇地球为什么会有四季变化?为什么有的时候会很炎热,有的时候又会很寒冷?今天我们就来学习关于地球的公转与四季变化的知识。

二、新知预览1. 什么是地球的公转?它又是如何影响四季变化的呢?2. 地球的公转速度是多少?是顺时针还是逆时针方向转动的?3. 什么是春分、夏至、秋分、冬至?它们分别代表着什么意义?4. 我们如何利用地球的公转和四季变化呢?三、详细学习一、地球的公转是指地球围绕太阳运动。

地球绕太阳一周大约需要365天又1/4天,这个过程就是一年。

地球的公转速度是每小时约30公里,是逆时针方向转动的。

二、地球的公转每到春分、夏至、秋分、冬至四个时刻,我们就会出现四季变化。

春分时,白昼与黑夜时间相等,标志着春天的到来;夏至时,白天最长,黑夜最短,代表着夏季的开始;秋分时,白昼与黑夜时间再次相等,标志着秋季的开始;冬至时,白天最短,黑夜最长,这是冬季的开始。

三、地球在公转过程中,由于地球自转轴倾斜的缘故,不同地区的太阳高度角不同,所以就形成了四季交替的现象。

南半球和北半球的季节是相反的,南半球夏季时北半球是冬季。

四、我们可以根据四季的变化来种植适合的农作物,合理安排假期旅行,更好地利用自然资源等。

四、梳理思想通过学习,我们了解了地球的公转是什么,它是如何影响四季变化的。

同时,我们也清楚了春分、夏至、秋分、冬至分别代表着什么,以及我们如何利用四季变化来生活和工作。

五、拓展练习1. 为什么有时会出现季节异常现象?2. 地球的自转和公转有什么区别?3. 除了四季变化,你还知道地球的哪些自然现象与之相关?六、课堂小结通过今天的学习,我们对地球的公转与四季变化有了更深入的了解。

地球的公转让我们能够体验到四季的轮回,也让我们更好地利用自然资源和规划生活。

希望同学们能够在以后的生活中,更加关注自然的变化,珍惜我们的家园。

第二课时一、学习目标:1. 了解地球的自转和公转运动。

《地球的故事》导学案一、学习目标1、了解地球的形成过程、结构和演化历史。

2、认识地球在宇宙中的位置以及与其他天体的关系。

3、掌握地球上的地质现象、气候变化和生态系统的基本原理。

4、培养对地球科学的兴趣,增强保护地球环境的意识。

二、学习重难点1、重点(1)地球的内部结构和板块构造学说。

(2)地球的气候变迁和生态平衡。

2、难点(1)理解地球演化的复杂过程和机制。

(2)分析人类活动对地球环境的影响及应对策略。

三、知识梳理(一)地球的形成地球大约在46 亿年前由一团星云物质通过引力坍缩而形成。

最初,地球是一个炽热的球体,经过漫长的时间逐渐冷却。

在冷却过程中,较重的物质下沉形成地核,较轻的物质上浮形成地幔和地壳。

(二)地球的结构1、地球的内部结构可分为地壳、地幔和地核。

地壳是地球表面的薄壳,平均厚度约 17 千米。

地幔位于地壳之下,厚度约 2865 千米,主要由岩石组成。

地核分为外核和内核,外核是液态的,内核是固态的。

2、地球的外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈。

大气圈提供了生命所需的气体和保护;水圈是地球上各种水体的总和;生物圈则是地球上所有生物的生存环境。

(三)地球的演化历史1、太古代地球形成初期,环境极端恶劣,没有生命存在。

2、元古代出现了原始生命,大气成分逐渐改变。

3、古生代生物多样性增加,出现了大量的动植物。

4、中生代恐龙等爬行动物盛行,随后灭绝。

5、新生代哺乳动物崛起,人类最终出现。

(四)地球上的地质现象1、火山活动由地球内部的岩浆喷发形成,会造成地形改变和环境影响。

2、地震地壳运动产生的能量释放,具有巨大的破坏力。

3、山脉的形成板块运动挤压导致地壳褶皱隆起。

(五)地球的气候1、影响气候的因素包括纬度、海陆位置、地形、大气环流等。

2、气候变化地球历史上经历了多次气候冷暖交替的变化。

(六)地球的生态系统1、生态系统的组成包括生物部分(生产者、消费者、分解者)和非生物部分(阳光、空气、水等)。

2、生态平衡生态系统具有自我调节能力,但人类活动可能破坏生态平衡。

《地球的运动》导学案一、导学目标:1. 了解地球的自转和公转运动。

2. 掌握地球自转和公转的基本知识。

3. 理解地球自转和公转对我们生活的影响。

二、导学内容:1. 地球的自转运动2. 地球的公转运动3. 地球自转和公转的影响三、导学重点:1. 地球自转和公转的观点2. 地球自转和公转的周期和方向3. 地球自转和公转对我们生活的影响四、导学步骤:1. 地球的自转运动a. 讲解地球自转的观点和周期。

b. 通过实验或模型展示地球自转的方向和速度。

c. 讨论地球自转对昼夜交替的影响。

2. 地球的公转运动a. 讲解地球的公转观点和周期。

b. 通过实验或模型展示地球公转的方向和速度。

c. 讨论地球公转对季节变化的影响。

3. 地球自转和公转的影响a. 讨论地球自转和公转对气候的影响。

b. 探讨地球自转和公转对生物发展的影响。

c. 总结地球自转和公转对我们生活的重要性。

五、导学作业:1. 回答以下问题:a. 地球的自转和公转分别是什么意思?b. 地球的自转和公转周期分别是多长?c. 地球的自转和公转对我们生活有哪些影响?2. 完成实验或观察记录:a. 观察太阳的运动,说明地球的自转和公转干系。

b. 制作一个模型,展示地球的自转和公转运动。

六、导学反馈:1. 检查学生完成的作业,及时纠正错误。

2. 总结本节课的重点内容,强化学生对地球自转和公转的理解。

3. 鼓励学生积极参与讨论,提高对地球运动的认识。

七、拓展延伸:1. 邀请学生自行探索地球自转和公转的影响,并分享给同砚。

2. 观察其他星球的运动,比较其与地球的不同的地方。

3. 钻研地球运动与日食、月蚀等现象的干系,深化对宇宙运行规律的理解。

认真填写、认真记忆、认真思考!预习好了就完成了本节课的一大半!第一部分地球第四课时预习学案命制人:张照磊毛江国命制时间:9月8日审核人:王新艳冯永强【预习目标】1、掌握晨昏线的特点、判读和应用2、能熟练运用昼夜长短的变化规律进行计算3、掌握日出、日落时刻的计算方法【基础知识自主落实】1、昼夜交替(1)昼夜现象产生的原因①②(2)分界线(3)周期(4)晨昏线的特点①是过地心的大圆,永远平分地球。

②所在平面与太阳光线垂直。

③晨昏线上太阳高度角为0°,晨线上同时日出,昏线上同时日落。

④永远平分赤道。

⑤与经线圈的夹角随太阳直射点的纬度变化而变化。

春秋分时与经线圈重合,二至日时与极圈相切。

⑥以15°/小时的速度自动向西移动。

(5)晨昏线的判读顺着地球自转方向,由昼半球进入夜半球的线为昏线,反之为晨线。

晨线:以东为昼半球,以西为夜半球。

昏线:以西为昼半球,以东为夜半球。

2、昼夜长短的变化规律(1)纬度变化①北半球夏半年:北半球各纬度,纬度越高,,北极地区出现现象。

②北半球冬半年:北半球各纬度,纬度越高,,北极地区出现现象。

③春分日和秋分日,全球各地(2)季节变化:北半球各地昼长达一年中最大值时为,达一年中最小值时为。

(3)地球昼半球和夜半球的分界线叫晨昏线(圈)。

晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧。

由于黄赤交角的存在,除二分日时晨昏线通过两极并平分所有纬线圈外,其它时间,每一纬线圈都被分割成不等长的昼弧和夜弧两部分(赤道除外)。

地球自转一周,如果所经历的昼弧长,则白天长;夜弧长,则白昼短。

昼夜长短随纬度和季节变化的规律见下表:3、日出日落方位的判断北半球夏半年,全球除赤道外的各地均为东北日出,西北日落;北半球冬半年,全球除赤道外的各地均为东南日出,西南日落;春秋分全球各地正东日出,正西日落;赤道上任何时间都是正东日出,正西日落;恰好出现极昼的地区正南方向(南极地区)或者正北方向(北极地区)日出日落。

【思维点击】1、如果地球不自转,只公转,地球上还有昼夜现象吗?还有昼夜交替现象吗?如果有,交替周期是多少?2、晨昏线与0°经线的交点分布在什么纬度范围?【自我检测】下表为北半球甲、乙两城某日日出、日落时间(北京时间)统计表,据此完成1--2题。

901809000000长城站阿蒙森-斯科特站东方站中山站北高点迪蒙-迪维尔站A 文森峰C B丙甲丁乙1.乙地经度为:A .86°EB .90°EC .146°ED .150°E 2.甲地位于乙地的:A .东北方B .西北方C .东南方D .西南方每逢周五,《新民晚报》刊登日出日落时间表。

下表为2008年11月30日刊登的12月2日部分城市日出日落时间表。

3.请比较表中六个城市白昼的长短,其中两个城市之间白昼时间差值最大可达A .1小时25分 B .3小时05分 C .2小时06分 D .1小时58分 4.请依据表中的资料,判断下列四城市中,纬度最低的是A .西安B .成都C .上海D .拉萨 5、读南极图回答问题(10分) (1).图中甲、乙两箭头能正确表示地球自转方向的是 ;丙、丁两箭头能正确表示西风漂流方向的是 ; B 、C 中正确表示极地东风带风向的箭头是 。

今年我国南极考察船到达长城站时,南大洋浮冰界的范围变化趋势是 。

(2).南极冰盖最高点A 位于上海的 方向,中国南极中山站位于 (经纬度)附近。

(3).当中山站出现极夜时,长城站昼夜长短状况是 。

当180゜经线正好是太阳升起的晨线时, 北京时间是 点;(4).与北极地区相比,南极地区:( )(多选)A 气温年较差较小B 年降水量较多 C淡水资源较多D 冷高压较强E 冰原气候面积较大F 矿产资源较多2008年1月中旬至2月上旬,我国南方地区连续出现低温、雨雪、冰冻天气,总体上看,此次低温、雨雪、冰冻天气属建国以来所罕见。

回答6题6.下图为雪灾期间某条经线上16时的昼夜分布状况,(粗线部分为夜,细线部分为昼)A 、B 、C 为经线上的三点,B 、C 两点的纬度数相同,则下列说法正确的是A .NA 段全天为夜B .BC 段都是昼长夜短 C .AS 段全天为昼D .CS 段有部分全天为昼读不同纬度三地白昼长度变化图,完成题。

7.下列描述正确的是()A.三地在同一半球B.三地不在同一半球C.a月份早D.b月份早8.若此图表示北半球三地白昼变化,则a、b两个月分别是()A.1月、2月 B.5月、6月C.7月、8月 D.11月、12月读右图2 ,完成9.若X轴表示北半球纬度,Y轴表示夜长,则A 由a曲线可推知太阳直射点在北半球B 由a曲线可推知南半球各纬度正午太阳高度达到一年中的最大值C 由a曲线可推知哈尔滨日出时刻早于6点D 由a曲线可推知此时地球位于近日点附近本节课你还有哪些疑问记牢规律、掌握方法、加强练习,你会越来越聪明!第一部分地球第四课时教学案命制人:张照磊毛江国命制时间:9月8日审核人:王新艳冯永强【课堂探究】探究一:晨昏线的应用①地方时:由于晨昏线始终平分赤道,所以晨昏线与赤道的两个交点之间经度相差180°。

晨线与赤道交点所在的经线地方时为6点,昏线与赤道交点所在的经线地方时为18点;晨线与赤道交点向东90°的经线地方时为12点,向西90°的经线地方时为0点(或24点);昏线与赤道交点向东90°的经线地方时为0点(或24点),向西90°的经线地方时为12点;平分昼半球的主要经线地方时为12点,平分夜半球的主要经线地方时为0点(或24点)。

②节气与季节:晨昏线与经线圈重合(晨昏线通过极点,太阳直射赤道)时为二分;晨昏线与极圈相切时为二至(太阳直射北回归线时,北极圈内为极昼,北半球为夏至,南半球为冬至;太阳直射南回归线时,北极圈内为极夜,北半球为冬至,南半球为夏至)。

南北半球具体日期相同时,节气和季节相反。

如3月21日前后,北半球节气是春分,季节是春季,而南半球节气则是秋分,季节是秋季。

③太阳高度与太阳直射点:晨昏线上各点的太阳高度都是0°。

太阳高度的分布规律是由太阳直射点向四周递减。

从太阳直射点到晨昏线的球面距离相等,其长度为赤道长度的一半。

关于太阳直射点坐标的确定,一是确定太阳直射点的经度。

太阳直射点位于平分昼半球的那条经线上。

二是确定太阳直射点的纬度。

极昼、极夜范围的最低纬度线与晨昏线相切,其切点的纬度与太阳直射点的纬度成互余关系(两个纬度相加等于90°)。

因此找到了“切点”所在的纬线,就等于确定了太阳直射点的纬度位置。

④昼夜长短的确定晨昏线把与其相交的纬线分割成两部分,其中,位于昼半球的部分叫昼弧,位于夜半球的部分叫夜弧。

地球上某点的昼长与昼弧长相对应,夜长与夜弧长相对应。

昼弧每跨经度15°,对应昼长为一小时,依次类推。

此外,还可以根据昼夜长短计算日出日落的时间:日出时间=12-昼长/2;日落时间=12+昼长/2。

例一:读图,回答:(l)当AB为晨线时,此日是前后,判断理由是。

(2)当DF为昏线,此日太阳直射点的纬度位置是。

(3)当AC为晨线时,此日是节气;当DE为昏线时,此日是节气;当AD为晨线时,此日是节气。

(4)若DE为晨线时,此刻北京时间是点;当北京时间是8点正,DF是线。

(5)当H处正午太阳高度为66°34′,G处区时为6点则此时昏线是、。

探究二:昼夜长短随纬度和季节变化1、昼夜长短的静态定性判断(随纬度的变化规律)规律总结:根据直射点所处的南北半球的位置判断,直射点所在的半球,该半球各地昼长夜短,纬度越高昼越长,另一半球反之。

纬度越高,一年中昼夜长短变化的幅度最大。

2、昼夜长短的动态变化判断(随季节的变化规律)规律总结:根据直射点移动的方向判断:直射点向北移动,北半球各地区(除极昼地区)昼渐长夜渐短,南半球反之;直射点向南移动,南半球各地区(除极昼地区)昼渐长夜渐短,北半球反之;3、昼夜长短的定量计算Ⅰ在光照图中根据昼弧和夜弧的比例关系进行计算Ⅱ昼夜长短与日出日落时间的关系规律总结:昼长 =日落时间—日出时间日出时间=12-昼长/2=日出时间/2;日落时间=12+昼长/2昼长等于昼弧除以15°/小时夜长等于夜弧除以15°/小时注意几个规律:①同一纬线上的各地,昼夜长短状况相同,日出、日落时刻(地方时)也相同。

②纬度数相同、南北纬相反的两地,昼夜长短状况相反。

③昼长(或者夜长)变幅越大,纬度越高;反之,纬度越低。

④北半球夏半年,全球除赤道外的各地均为东北日出,西北日落;北半球冬半年,全球除赤道外的各地均为东南日出,西南日落;春秋分全球各地正东日出,正西日落;赤道上任何时间都是正东日出,正西日落;出现极昼的地区正南方向(南极地区)或者正北方向(北极地区)日出日落。

例二:读甲、乙、丙、丁四地昼夜长短变化示意图,完成1-4题.1.四地中纬度最高的是A.甲B.乙C.丙D.丁2.当乙地昼最长,夜最短时,丙地的正午太阳高度是A. 0°B. 23°26′C. 66°34′D. 90°3.四地由北向南排列正确的是A. 甲乙丙丁B. 甲丁乙丙C. 丁甲丙乙D. 丁丙乙甲 4.当乙地昼最长时,下列描述中正确的是A.由马六甲海峡驶向波斯湾的油轮途经印度附近海域时,顺风顺水B.中国西北地区频频发生沙尘暴C.塔里木河流量明显增加D.东北平原小麦丰收 【当堂检测】图7中的大圆表示晨昏圈,虚线为纬线圈,P 点是纬线圈与晨昏圈的切点,Q (0°,90°E )地方时是12点。

读下图回答1—3题。

1.此时,以下地点位于昼半球的是 ( ) A .45°N ,90°W B .45°S ,160°W C .90°S ,120°E D .0°,160°E 2.若图8中的曲线表示当日P 地太阳高度的变化情况,这一天极昼的范围是 ( ) A .82.5°N —90°N B .66。

5°N —90°N C .75°N —90°N D .75°S —90°S3、某飞机某日11时(北京时间)从A 地(40o N 、116o E )起飞,飞行6时10分到达B 地(40o S 、116oE ),该日A 地的昼长为14时20分,这一天飞机上的人经历的昼长为( )A 、12时04分B 、12时02分C 、12时D 、11时56分右图为北半球某纬线圈的昼夜分割情况,其中为昼弧,=,α等于20°,据此回答4--6题。