奥氏体不锈钢去应力热处理程序

- 格式:docx

- 大小:14.22 KB

- 文档页数:2

奥氏体系不锈钢及其热处理工艺目录奥氏体系不锈钢及其热处理工艺奥氏体系不锈钢及其热处理工艺1、奥氏体不锈钢(一)奥氏体不锈钢成分奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。

钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。

奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。

奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。

奥氏体不锈钢在不锈钢中一直扮演着最重要的角色,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%。

由于奥氏体不锈钢具有优良的性能和特点,使其越来越受到重视和应用,特别是在核电设备的制造生产中,更是被应用于制造重要、关键的零部件。

此类钢除耐氧化性酸介质侵蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的侵蚀。

此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,便可显著提高其耐晶间侵蚀机能。

高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸具有良好的耐蚀性。

由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合机能,在各行各业中获得了广泛的应用。

以上是奥氏体不锈钢新旧牌号化学成份比较表1奥氏体系不锈钢及其热处理工艺奥氏体不锈钢新旧牌号化学成份对照表1(二)奥氏体不锈钢合金化原理提高钢耐蚀性的方法很多,如表面涂一层耐蚀金属、涂敷非金属层、电化学保护和改变腐蚀环境介质等。

但是利用合金化方法,提高材料本身的耐蚀性是最有效的防止腐蚀破坏的措施之一,其原理及方法如下:1.加入合金元素,提高钢基体的电极电位,从而提高钢的抗电化学腐蚀能力。

一般钢中加入Cr、Ni、Si多元素均能提高其电极电位。

由于Ni较缺,Si的大量加入会使钢变脆,因此,只有Cr才是显著提高钢基体电极电位常用的元素。

2.插手合金元素使钢(不锈钢)的表面构成一层稳定的、完整的与钢的基奥氏体系不锈钢及其热处理工艺体结合牢固的钝化膜。

304奥氏体不锈钢热处理工艺实验研究一、研究背景304奥氏体不锈钢是一种具有良好的耐腐蚀性和加工性能的不锈钢材料,被广泛应用于化工、食品加工、建筑等领域。

而其热处理工艺对于其性能的提升至关重要。

本次实验旨在探究304奥氏体不锈钢的热处理工艺,以期为工程实践提供参考。

二、实验目的1. 确定304奥氏体不锈钢的适宜热处理工艺参数;2. 研究不同热处理工艺对304奥氏体不锈钢组织和性能的影响;3. 探讨热处理工艺对304奥氏体不锈钢耐蚀性、机械性能的影响。

三、实验步骤1. 样品的制备:采用拉伸、切割等方法制备304奥氏体不锈钢试样;2. 预处理:对试样进行表面处理,保证试样表面清洁;3. 热处理工艺参数的确定:确定热处理的温度、时间等参数;4. 热处理实验:按照确定的参数进行热处理实验;5. 试验数据的采集和分析:对热处理后的试样进行组织和性能测试,并对实验数据进行统计和分析;6. 结果的总结和分析:总结实验结果并得出结论。

四、实验结果经过一系列的实验操作和数据分析,得到如下实验结果:1. 确定了304奥氏体不锈钢的适宜热处理工艺参数:XX℃下保温XX小时;2. 研究发现,不同热处理工艺对304奥氏体不锈钢的组织和性能有显著影响:在XX条件下,试样的XX性能得到了提升;3. 探讨了热处理工艺对304奥氏体不锈钢耐蚀性、机械性能的影响:在XX条件下,试样的XX性能最优。

五、实验总结304奥氏体不锈钢的热处理工艺实验为我们提供了重要的实验数据和结论。

通过该实验,我们不仅确定了适宜的热处理工艺参数,还深入了解了不同工艺条件下材料性能的变化。

这对于我们在工程实践中选择合适的材料和工艺具有重要的指导意义。

六、个人观点与理解经过本次实验的研究,我对304奥氏体不锈钢的热处理工艺有了更深入的了解。

热处理工艺对材料性能的影响是一个复杂而又重要的问题,需要深入的研究和探讨。

在未来的工程实践中,我会更加注重材料的热处理工艺,以确保材料具有更好的性能和可靠性。

奥氏体不锈钢核电站使用的热处理概述及解释说明1. 引言1.1 概述奥氏体不锈钢是一种具有良好耐腐蚀性能和机械性能的重要材料,在核电站中得到广泛应用。

然而,奥氏体不锈钢的性能很大程度上受到热处理过程的影响。

因此,了解和掌握奥氏体不锈钢核电站使用的热处理方法和技术是至关重要的。

1.2 文章结构本文主要围绕奥氏体不锈钢核电站使用的热处理展开,文章分为五个部分。

首先是引言部分,概述了本文的主题和目的,并介绍了文章的结构。

其次是奥氏体不锈钢核电站热处理的基本概念和原理,包括该材料在核电站中的应用概述、热处理在其中的作用以及常用的热处理方法和工艺参数控制要点。

接着是关键问题与解决方法部分,讨论了热处理过程中晶粒长大控制技术、界面相变反应与金属组织特征调控技术以及硬度、韧性和耐腐蚀性能之间的平衡与优化方法。

然后,我们通过实际案例对奥氏体不锈钢核电站热处理改进方案进行了探究,包括现有方案存在问题及改进思路、改进方案设计与实施过程介绍以及改进方案效果分析与评价。

最后,在结论部分总结了热处理在奥氏体不锈钢核电站中的重要性,并展望了未来的研究和发展趋势。

1.3 目的本文的目的是对奥氏体不锈钢核电站使用的热处理进行全面概述和解释说明。

通过介绍其基本概念和原理,我们希望读者能够了解到热处理在奥氏体不锈钢核电站中的作用及常用方法。

同时,我们还将探讨热处理过程中可能出现的关键问题并提供相应解决方法,以帮助读者更好地理解和应用这些技术。

最后,我们将通过实际案例分析来进一步说明热处理改进方案的设计和效果评价。

通过本文的阐述,我们希望能为相关领域从业人员提供宝贵参考,促进奥氏体不锈钢核电站使用的热处理技术的进一步发展和应用。

2. 奥氏体不锈钢核电站热处理的基本概念和原理2.1 奥氏体不锈钢核电站应用概述奥氏体不锈钢作为一种重要的结构材料,广泛应用于核电站中。

在核电站中,奥氏体不锈钢承担着关键的工程任务,如容器、管道、反应堆内部零件等。

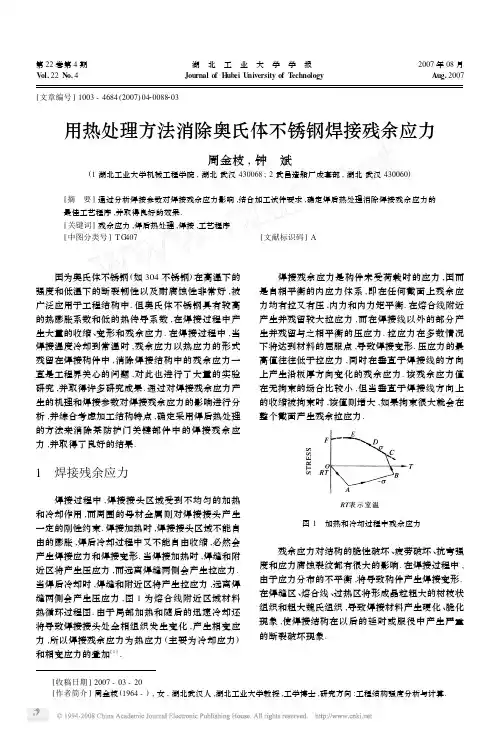

第22卷第4期湖 北 工 业 大 学 学 报2007年08月V ol.22N o.4 Journal of H ubei U niversity of T echnology Aug.2007[收稿日期]2007-03-20[作者简介]周金枝(1964-),女,湖北武汉人,湖北工业大学教授,工学博士,研究方向:工程结构强度分析与计算.[文章编号]1003-4684(2007)0420088203用热处理方法消除奥氏体不锈钢焊接残余应力周金枝,钟 斌(1湖北工业大学机械工程学院,湖北武汉430068;2武昌造船厂成套部,湖北武汉430060)[摘 要]通过分析焊接参数对焊接残余应力影响,结合加工试件要求,确定焊后热处理消除焊接残余应力的最佳工艺程序,并取得良好的效果.[关键词]残余应力,焊后热处理,焊接,工艺程序[中图分类号]T G 407[文献标识码]A 因为奥氏体不锈钢(如304不锈钢)在高温下的强度和低温下的断裂韧性以及耐腐蚀性非常好,被广泛应用于工程结构中.但奥氏体不锈钢具有较高的热膨胀系数和低的热传导系数,在焊接过程中产生大量的收缩、变形和残余应力.在焊接过程中,当焊接温度冷却到常温时,残余应力以热应力的形式残留在焊接构件中,消除焊接结构中的残余应力一直是工程界关心的问题,对此也进行了大量的实验研究,并取得许多研究成果.通过对焊接残余应力产生的机理和焊接参数对焊接残余应力的影响进行分析,并综合考虑加工结构特点,确定采用焊后热处理的方法来消除某防护门关键部件中的焊接残余应力,并取得了良好的结果.1 焊接残余应力焊接过程中,焊接接头区域受到不均匀的加热和冷却作用,而周围的母材金属则对焊接接头产生一定的刚性约束.焊接加热时,焊接接头区域不能自由的膨胀,焊后冷却过程中又不能自由收缩,必然会产生焊接应力和焊接变形.当焊接加热时,焊缝和附近区将产生压应力,而远离焊缝两侧会产生拉应力.当焊后冷却时,焊缝和附近区将产生拉应力,远离焊缝两侧会产生压应力,图1为熔合线附近区域材料热循环过程图.由于局部加热和随后的迅速冷却还将导致焊接接头处金相组织发生变化,产生相变应力,所以焊接残余应力为热应力(主要为冷却应力)和相变应力的叠加[1].焊接残余应力是构件未受荷载时的应力,因而是自相平衡的内应力体系,即在任何截面上残余应力均有拉又有压,内力和内力矩平衡.在熔合线附近产生并残留较大拉应力,而在焊接线以外的部分产生并残留与之相平衡的压应力.拉应力在多数情况下将达到材料的屈服点,导致焊接变形.压应力的最高值往往低于拉应力,同时在垂直于焊接线的方向上产生沿板厚方向变化的残余应力.该残余应力值在无拘束的场合比较小,但当垂直于焊接线方向上的收缩被拘束时,该值则增大,如果拘束很大就会在整个截面产生残余拉应力.图1 加热和冷却过程中残余应力残余应力对结构的脆性破坏、疲劳破坏、抗弯强度和应力腐蚀裂纹都有很大的影响.在焊接过程中,由于应力分布的不平衡,将导致构件产生焊接变形.在焊缝区、熔合线、过热区将形成晶粒粗大的树枝状组织和粗大魏氏组织,导致焊接材料产生硬化、脆化现象,使焊接结构在以后的延时或服役中产生严重的断裂破坏现象.2 焊接参数对焊接残余应力的影响试件按某防护门的关键部件支垫块、枕垫块进行1:1制作,材料是奥氏体不锈钢0Cr19Ni9N ,尺寸3500mm ×400mm ×180mm ,试板一边开长180mm 、深10mm 、坡口角度为75°的V 型坡口,采用钨极氩弧焊进行对接,焊接前进行退火处理.焊缝宽22mm ,余高115mm 左右.因为板厚>38mm ,所以焊前应进行100~120℃预热.预热应在板厚全断面均匀加热,预热区宽度应不小于焊缝两侧3倍的板厚,且不小于100mm.距焊缝50mm 处用表面测温计进行温度测量.在焊态下进行焊接接头残余应力的测量时,测量方法采用钻盲孔测量法,盲孔直径2mm 、深2mm.测试前,用钢锉锉平焊缝并用砂布打磨,方便应变片的粘贴.测试表面的处理工艺应保持一致,残余应力计算时应消除切削应力和孔边效应的影响.在距熔合线7,17,27,37,47mm 处粘贴应变计,监测焊接残余应力.在距熔合线1,13,33和45mm 处,并在表面下3mm 的地方安装4个热电耦,用于测量热循环过程中焊接残余应力的变化.焊接参数如表1所示,有5种焊接条件.表1 焊接参数焊接条件电流/A 电压/V 焊接速度/(cm ・min -1)气体流动速度/(L ・min -1)热输入/(kJ ・cm -1)A 20016.012.015.015.0B 18015.012.015.013.5C 16014.011.215.012.0D 14013.210.615.010.5E13012.810.015.010.0 在焊接条件C 情况下,最大、最小焊接残余应力随距熔合线距离的变化情况如图2所示.图2 最大、最小残余应力的变化在焊接C 条件下,热输入对最大焊接残余应力的影响如图3所示.图3 热输入对最大焊接残余应力的影响材料特性随温度的变化规律[2]如图4所示.相变温度对残余应力的影响规律[3]如图5所示.图4 材料特性随温度的变化图5 相变温度对残余应力的影响3 焊后热处理的作用及工艺方案3.1 焊后热处理的作用通过对焊接残余应力产生的原理、相变温度对残余应力的影响、材料特性随温度的变化规律及焊接参数对焊接残余应力的影响进行分析可以发现,焊接过程中材料金相变化同热处理过程非常相似.如果根据焊接构件的特性,采用合理的焊接热处理工艺过程,对焊接构件进行焊后热处理,可以充分消除焊接残余应力,达到实际工程的要求.焊后热处理消除焊接残余应力方法可分为两个过程,即加热和保温过程.在加热过程中,焊接残余应力随着材料屈服点的降低而降低,到达焊后热处理的温度后,残余应力被减弱到材料在此温度的屈服点以下.在保温过程中,由于蠕变现象(高温松弛)残余应力得以充分降低.图6为热处理释放残余应力的试验图.图中两98 第22卷第4期 周金枝等 用热处理方法消除奥氏体不锈钢焊接残余应力根试件的初始残余应力分别为500M Pa 和350M Pa ,通过热处理方法即先加热后保温来消除残余应力.加热速度为600℃/h ,加热到500℃左右后,保温2~3h ,可以达到充分消除残余应力的效果.通过该试验分析可发现,起主要作用的是加热温度,如果降低加热温度,即使延长保温时间,也达不到充分消除残余应力的理想效果[4,5].另外,在热处理过程中,焊接区和热影响区使材料硬化、脆性化的组织被软化,形成了强度、韧性较好的退火组织,提高焊缝接头材料的延展性和断裂韧性.图6 热处理释放残余应力试验图3.2 热处理工艺方案根据上述情况,结合焊接构件本身的材料特性,经过多次试验,制定某大型防护门的门轴柱、斜接柱焊后热处理工艺过程.该门轴柱、斜接柱结构复杂,板厚变化也大、焊接接头多、焊缝长.通过焊后热处理,该结构的焊接残余应力得到充分释放,取得良好的效果.其焊后热处理工艺程序为:1)加热、保温温度:防止变形的下限温度550±10℃;2)加热速度:V 1≤200×25/δmax ℃/h ,其中δmax 为最大板厚;3)保温时间:以构件钢板(或焊缝)的最大厚度计算,按2~2.5min/mm 计算保温时间;4)进炉温度:为减少构件在加热过程中炉温与工件之间过大的温度差,应以低温进炉,进炉炉温≤300℃;5)冷却速度:冷却速度V 2≤260℃/h ,到300℃以下出炉在空气中冷却.图7 工艺曲线为防止变形,采用等温升温,即使工件在300~400℃温度范围等温1h ,使工件整体温度均匀一致,当厚板、薄板的温度完全均匀一致后再升到保温温度.4 结论通过对门轴柱、斜接柱热处理前后的残余应力测试对比,可发现焊后热处理对焊接构件的及时消氢、消除焊接残余应力具有很好效果.对大型、板厚不均匀的焊接结构进行焊后热处理后,整个结构将有如下特点:1)在1.96mm 深处的平均应力能较全面地反映整个焊件宏观残余应力水平.2)通过对热处理前后的残余应力值进行比较,可发现经热处理后,残余应力的最大值低于1/3屈服极限.材料的应力强度越高,残余应力峰值下降越明显,降低幅度平均为70%.材料的应力强度越低,残余应力峰值降低越小,但整体残余应力水平下降许多.3)残余应力分布均匀化.4)热处理前后的硬度基本上无变化.[ 参 考 文 献 ][1] 拉达伊D.焊接热效应温度场、残余应力、变形[M ].北京:机械工业出版社,1997.[2] Lin Y C ,Chou C P.A New Technique for Reducingthe Residual Stress Induced by Welding in Type 304Stainless Steel [J ].J.Eng.Mater.Technol.,1995,48:693-698.[3] 王文先,霍立兴.相变温度对焊接残余应力的影响规律及机理分析[J ].中国机械工程,2003,14(3):246-249.[4] 陈怀宁,林泉洪,吕建民.现场快速降低小直径管道焊接接头残余应力的方法[P ].中国专利:03133348.6,2003205220.[5] 张定铨,何家文.材料中残余应力的X 射线衍射分析和作用[M ].西安:西安交通大学出版社,1999.[6] 许天已.钢铁热处理实用技术[M ].北京:化学工业出版社,2005.[7] 张 洁.属热处理及检验[M ].北京:化学工业出版社,2005.(下转第96页) R esearch Iinto the Functions of B ed Course in Compound FoundationGU Bing2rong1,HUAN G J u2hua(1W uhan R ailw ay B ri d ge S econdary S chool,W uhan430052,Chi na;2S chool of Mechanical Engi n.,H ubei Uni v.of Technolog y,W uhan430068,Chi na)Abstract:Considering t he formation of compound foundation,t his paper deals wit h t he important f unctio ns of bed course in compound foundation and t he reaso nable t hickness setting of bed course.K eyw ords:compound foundation;bed course;f unction;t hickness setting[责任编辑:张 众] (上接第90页)E limination Welding R esidu al Stress in Austenite StainlessSteel with H eat T reatment MethodZHOU Jin2zhi,ZHON G Bin(1S chool of M echanical Engi n,H ubei Uni v.of Technolog y,W uhan430068,Chi na;2De p artment of Equi p ment i n S ets B usi ness S ection,W uhan430060,Chi na)Abstract:Through analyzing t he influence of welding parameter on welding residual st ress,and taking into account t he processing requirement of test sample,t he best craft p rocedure of heat t reat ment is deter2 mined,which can eliminate welding residual st ress,and show t he good result.K eyw ords:residual st ress;heat t reat ment after welding;weld;craft p rocedure[责任编辑:张岩芳]。

奥氏体不锈钢热处理工艺及其应注意的若干问题作者:孙佳佳来源:《科技资讯》 2011年第35期孙佳佳(山西机电职业技术学院山西长治 046011)摘要:奥氏体不锈钢是不锈钢中应用最广泛、牌号种类最多的钢种,也是较重要的一类不锈钢。

本文首先简要介绍了奥氏体不锈钢的成分特点,然后详细对奥氏体不锈钢热处理工艺及其应注意的若干问题进行研究。

关键词:奥氏体不锈钢热处理工艺中图分类号:TG441.8 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)12(b)-0091-01奥氏体不锈钢在不锈钢中一直扮演着最重要的角色,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%。

由于奥氏体不锈钢具有优良的性能和特点,使其越来越受到重视和应用,特别是在核电设备的制造生产中,更是被应用于制造重要、关键的零部件。

1 奥氏体不锈钢的特点奥氏体不锈钢最基本的合金元素是铬和镍,代表性的牌号是含铬为18%左右、含镍为8%左右的铬-镍奥氏体不锈钢。

铬和镍的元素配比基本上保证了钢的组织是稳定的奥氏体。

奥氏体不锈钢的发展很快,为了适应不同条件的需要,在18-8钢的基础上,改变被的含量或添加其他合金元素,赋予了这类不锈钢更优良的性能。

奥氏体不锈钢的组织结构决定了其力学性能的特点是强度较低而塑性和韧性较高。

在我国不锈钢标准中,给定的奥氏体不锈钢抗拉强度—般为480~520N/mm2;个别的还有400N/mm2。

按标准,奥氏体不锈钢锻材、轧材没给出冲击试验值,实际上,奥氏体不锈钢固溶化热处理后的冲击功可达120J或更高。

奥氏体不锈钢的力学性能不能通过热处理进行调整。

18-8型奥氏体不锈钢对氧化性介质,如大气、稀硝酸或中等浓度的硝酸、浓硫酸是耐腐蚀的,在氢氧化钠和氢氧化钾的溶液中,在相当宽的浓度和温度范围内有较好的耐腐蚀性。

而在还原性介质,如盐酸、亚硫酸中不耐腐蚀,在浓硝酸中也不耐腐蚀。

此外,奥氏体不锈钢加热后在850℃~400℃区间缓慢冷却时,铬的碳化物会从晶界析出,使晶界处产生局部贫铬区,从而产生晶间腐蚀。

奥氏体不锈钢热处理

奥氏体不锈钢是一种常见的不锈钢材料,其主要组织结构为奥氏体。

在热处理过程中,可以通过控制加热温度和冷却速率等参数来调整奥氏体的含量和分布,从而改变材料的力学性能和耐蚀性。

奥氏体不锈钢的热处理包括退火、固溶处理和淬火等步骤。

退火过程是将奥氏体不锈钢加热至较高温度,然后缓慢冷却,以消除内部应力和改善材料的韧性和塑性。

固溶处理是将奥氏体不锈钢加热至固溶温度,然后迅速冷却,以使不锈钢中的铁素体溶解。

淬火过程是将固溶处理后的不锈钢迅速冷却,以形成马氏体,并提高材料的硬度和强度。

此外,还可以通过时效处理来进一步调整奥氏体不锈钢的力学性能。

时效处理是在固溶处理或淬火后,将不锈钢加热至适当的温度,然后保温一段时间,使材料中的析出相稳定,从而提高材料的强度和耐蚀性。

总之,奥氏体不锈钢的热处理能够调整材料的组织结构和性能,从而满足不同应用的要求。

奥氏体不锈钢弹簧热处理工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!奥氏体不锈钢弹簧的热处理工艺流程详解奥氏体不锈钢因其优异的耐腐蚀性和良好的机械性能,常被用于制造弹簧。

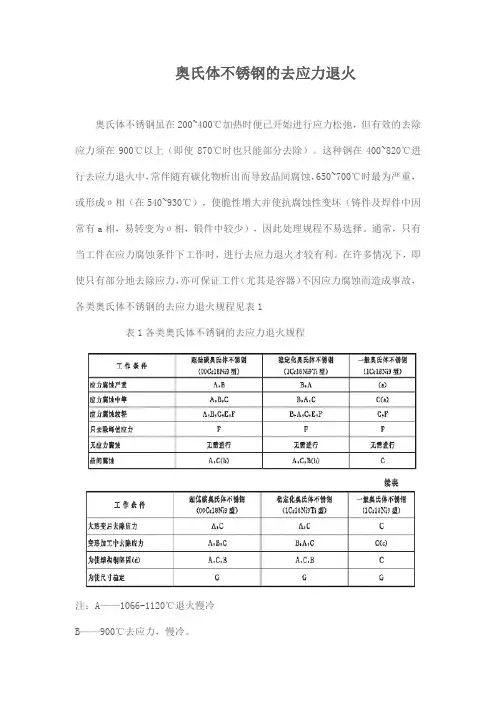

奥氏体不锈钢的去应力退火

奥氏体不锈钢虽在200~400℃加热时便已开始进行应力松弛,但有效的去除应力须在900℃以上(即使870℃时也只能部分去除)。

这种钢在400~820℃进行去应力退火中,常伴随有碳化物析出而导致晶间腐蚀,650~700℃时最为严重,或形成σ相(在540~930℃),使脆性增大并使抗腐蚀性变坏(铸件及焊件中因常有a相,易转变为σ相,锻件中较少),因此处理规程不易选择。

通常,只有当工件在应力腐蚀条件下工作时,进行去应力退火才较有利。

在许多情况下,即使只有部分地去除应力,亦可保证工件(尤其是容器)不因应力腐蚀而造成事故,各类奥氏体不锈钢的去应力退火规程见表1

表1各类奥氏体不锈钢的去应力退火规程

注:A——1066-1120℃退火慢冷

B——900℃去应力,慢冷。

C——1066~1120℃退火、水冷(e)。

D——900℃去应力,水冷(e)。

E——480~650℃去应力,慢冷。

F——<480℃去应力,慢冷。

G——200~480℃去应力,慢冷。

各种处理时间均以每25mm4h计算。

(a)——可用超低碳或稳定化奥氏体不锈钢进行最佳规程去应力处理。

(b)——多数情况下不需处理,但如加工过程使钢材敏化时,可采用表中处理方法。

(c)——亦可用A、B或D处理,但在变形结束后再进行C处理。

(d)——当严重的加工应力与工作应力叠加而致发生破坏时或大型结构件焊接以后。

(e)——或快冷。

304ln奥氏体不锈钢焊接件的去应力

退火工艺研究

304ln奥氏体不锈钢焊接件的去应力退火工艺研究

304ln奥氏体不锈钢焊接件是用于制作管道、容器等重要结构件的重要材料,其必须经过去应力退火工艺处理,以提高焊接件的力学性能和

使用寿命。

本文研究了304ln奥氏体不锈钢焊接件的去应力退火工艺。

首先,需要对304ln奥氏体不锈钢焊接件进行应力退火处理,即在恒

定的温度下将焊接件保持一段时间,以使焊接件中累积的应力消失。

其次,要确定304ln奥氏体不锈钢焊接件的去应力退火温度。

一般情

况下,去应力退火温度为850℃~900℃,保持时间为1小时,退火后

的焊接件有较好的力学性能。

最后,在确定退火温度和保持时间的情

况下,分别采用慢速和快速冷却的工艺,考察304ln奥氏体不锈钢焊

接件的去应力退火效果,并与无退火处理的焊接件进行比较。

经过实验,304ln奥氏体不锈钢焊接件经过去应力退火处理后,其弯曲强度、抗拉应力和抗屈服应力均显著提高,而无退火处理的焊接件则

没有明显变化。

比较发现,慢速冷却的处理效果相对较好,可以有效

提高304ln奥氏体不锈钢的力学性能。

总之,304ln奥氏体不锈钢焊接件的去应力退火处理是一种有效的改善焊接件力学性能的方法,在确定退火温度和保持时间的前提下,慢速

冷却可以较好地提高304ln奥氏体不锈钢的力学性能。

奥氏体不锈钢的光亮热处理工艺1 光亮热处理工艺的原理(1)固溶处理:奥氏体不锈钢是一种包含多种合金元素的特殊钢,在冷加工过后,原来均一的奥氏体结构遭到破坏,硬化性明显。

为了恢复到原来的晶粒结构,将冷加工后的奥氏体不锈钢加热至高温单相区恒温保持,使各种合金成份包括杂质相互溶解,同时冷加工过程中大量发生错位变形的金属晶粒开始涨大,最后通过急冷稳定固溶体析出均一晶粒,回复到奥氏体组织结构。

(2)光亮处理:奥氏体不锈钢在加热保温的过程中,如果空气进入表面就会出现黑色氧化皮。

为了保证基体的光亮度,在热处理炉管或炉膛中通以由氨气分解的氮气和氢气作为保护气氛,氮气是中性气体,在高温下保护工件不氧化、不脱碳而保持光亮,而氢气除保护光亮外,还有较强的还原作用,使工件更光亮并呈银白色,提高基体的光洁度。

2 光亮热处理的常用设备(1)氨气分解炉:包括分解炉和分子筛净化器两部分。

液氨经过减压后进入蒸发器转变为氨气,再通入分解炉,在炉内触媒剂铁氧体、Cr-Ni电炉丝等催化下,氨气迅速分解。

在300℃以上,氨已接近完全分解了。

分解炉常采用850℃,在这样高的温度下,氨气不稳定极易按下述反应进行分解:2NH3— N2 +3H2,1kg液氨经蒸发后大约挥发成1.4m3的氨气,如果接近完全分解,可分解成2.78m3分解气,其中氢气占75%,氮气占25%。

氨分解气后不能直接通入光亮热处理炉,特别对光亮度要求高的产品更是如此。

因此,氨分解气要经过净化装置去除其中的水蒸气、剩余氨气和其他有害杂质。

净化由两组分子筛容器组成,内装分子筛M-3A、4A、5A等,另有电加热器和热电藕。

氨分解气经其中一个分子筛时,分子筛将吸附水蒸气、未分解氨气和有害物,只允许氢气、氮气通过,达到光亮热处理的目的。

当一组分子筛使用24~48h后,其中吸附物质接近饱和而失去作用,应进行再生处理,改用另一组分子筛。

再生处理是接通加热器进行加热,350℃保温5~6h,而后自然冷却。

奥氏作不锈钢的热处理奥氏体不锈钢常用的热处理工艺有:固溶处理、稳定化处理和去应力处理等。

(1固溶处理。

将钢加热到1050~1150℃后水淬,主要目的是使碳化物溶于奥氏体中,并将此状态保留到室温,这样钢的耐蚀性会有很大改善。

如上所述,为了防止晶问腐蚀,通常采用固溶化处理,使Cr23C6溶于奥氏体中,然后快速冷却。

对于薄壁件可采用空冷,一般情况采用水冷。

(2稳定化处理。

一般是在固溶处理后进行,常用于含Ti、Nb的18-8钢,固处理后,将钢加热到850~880℃保温后空冷,此时Cr的碳化物完全溶解,脱而钛的碳化物不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成铬的碳化物,因而有效地消除了晶间腐蚀。

(3去应力处理。

去应力处理是消除钢在冷加工或焊接后的残余应力的热处理工艺一般加热到300~350℃回火。

对于不含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450℃,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。

对于超低碳和含Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热,然后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度,可以减轻晶间腐蚀倾向并提高钢的应力腐蚀抗力。

单独说敏化及固溶在我认为是两个相反的过程这两个我都做过相关的实验,依据GB4334.4做的不锈钢酸洗钝化的必要性奥氏体不锈钢具有良好的耐蚀性能,抗高温氧化性能,较好的低温性能及优良的机械与加上r生能。

因此广泛用于化工、石油、动力、核工程、航天航空、海洋、医药、轻工、纺织等部门。

其主要目的在于防腐防锈。

不锈钢的耐腐蚀主要依靠表面钝化膜,如果膜不完整或有缺陷,不锈钢仍会被腐蚀。

工程上通常进行酸洗钝化处理,使不锈钢的耐蚀潜力发挥得更大。

在不锈钢设备与部件在成形、组装、焊接、焊缝检查(如探伤、耐压试验及施工标记等过程中带来表面油污、铁锈、非金属脏物、低熔点金属污染物、油漆、焊渣与飞溅物等,这些物质影响了不锈钢设备与部件表面质量,破坏了其表面的氧化膜,降低了钢的抗全面腐蚀性能和抗局部腐蚀性能(包括点蚀、缝隙腐蚀,甚至会导致应力腐蚀破裂。

奥氏体不锈钢制作工艺规程一、原材料准备1.选用高质量的不锈钢板材作为原材料,确保其化学成分和物理性能符合相关标准。

注意检查原材料表面是否存在油污、氧化皮等缺陷。

2.对原材料进行严格的检验,包括化学成分、力学性能、表面质量等多方面的测试,确保满足产品要求。

二、材料加工1.根据产品的要求进行原材料的切割、成型、冲压等加工工艺。

注意切割和成型过程中要保持现场的清洁和整齐,避免产生毛刺和变形等质量问题。

2.进行热处理,消除内部应力和改善材料的力学性能。

热处理的时间和温度应根据具体材料而定,确保材料的结构和性能得到优化。

三、焊接1.确定适当的焊接方法和参数,根据产品要求进行焊接。

常用的焊接方法包括氩弧焊、电阻焊等。

焊接前要保证焊接部位的清洁,避免杂质和氧化物的污染。

2.做好焊缝的处理和后续加工,保证焊接部位的密封性和机械性能。

焊缝的外观应平整光滑,无瑕疵和裂纹。

四、表面处理1.采用酸洗、拋丸等方法进行表面处理,消除材料表面的污染和氧化皮。

保证制品表面的光洁度和一致性,以满足美观要求。

2.进行喷砂、抛光等工序,提高制品的质感和光泽度。

注意工艺参数的控制,避免过度加工和损坏制品表面。

五、检验和质量控制1.对制品进行严格的检验,包括外观质量、尺寸偏差、化学成分、力学性能等方面的测试。

确保制品符合设计要求和相关标准。

2.建立完善的记录和档案,追溯产品的生产流程和品质控制情况。

及时处理和反馈产品的质量问题,确保制品的一致性和可追溯性。

以上是奥氏体不锈钢制作工艺规程的主要内容,可以根据实际情况进行适当的调整和修改。

通过严格执行工艺规程,可以确保奥氏体不锈钢制品的质量稳定,满足用户的需求。

不锈钢板冲压后热处理的工艺流程第一阶段:退火退火是指通过加热不锈钢板材到一定温度,然后在空气中或者其他介质中冷却的过程。

退火能够消除冷变形应力,恢复材料的塑性和形变能力,并且改善材料的内部晶粒结构。

退火的具体工艺步骤如下:1.检查钢板在退火之前,需要对钢板进行检查,包括检查表面质量、尺寸和硬度等指标,确保钢板符合要求。

2.加热将钢板放入加热炉中,升温到退火温度。

具体的加热温度和保温时间根据材料的组织结构和要求来确定。

3.保温保持钢板在退火温度下一定的时间,以保证材料内部的晶粒得到充分的再生长和松弛。

4.冷却冷却方式分为自然冷却和强制冷却两种。

自然冷却是将加热后的钢板平放在空气中放凉,强制冷却则是利用水或其他冷却介质进行冷却。

第二阶段:固溶处理固溶处理是指将不锈钢材料加热到固溶温度,使合金元素彻底溶解在基体中。

固溶处理能够提高钢材的耐腐蚀性能和机械性能。

固溶处理的具体工艺步骤如下:1.加热将钢板放入加热炉中,升温到固溶温度。

具体的加热温度和保温时间根据材料的组织结构和要求来确定。

2.保温保持钢板在固溶温度下一定的时间,以保证合金元素充分溶解在基体中。

3.冷却冷却方式与退火阶段相似,可以选择自然冷却或者强制冷却。

第三阶段:析出硬化在固溶处理后,不锈钢板的合金元素会重新分布并形成细小的析出物,从而增加钢材的硬度和强度。

析出硬化的具体工艺步骤如下:1.加热将固溶处理后的钢板再次加热到一定的温度,以促使析出物的形成。

具体的加热温度和保温时间根据材料的组织结构和要求来确定。

2.保温保持钢板在析出硬化温度下一定的时间,以保证析出物的形成和分布。

3.冷却最后,将钢板冷却到室温。

以上就是不锈钢板冲压后的热处理工艺流程的详细介绍。

不同的不锈钢材料和具体要求会有一定的差异,因此具体的工艺参数需要根据实际情况进行调整和确定。

奥氏体不锈钢的热处理工艺依据化学成分、热处理目的的不同,奥氏体不锈钢常采用的热处理方式有固溶化处理、稳定化退火处理、消除应力处理以及敏化处理等。

1 固溶化处理奥氏体不锈钢固溶化处理就是将钢加热到过剩相充分溶解到固溶体中的某一温度,保持一定时间之后快速冷却的工艺方法。

奥氏体不锈钢固溶化热处理的目的是要把在以前各加工工序中产生或析出的合金碳化物,如(FeCr)23C6等以及σ相重新溶解到奥氏体中,获取单一的奥氏体组织(有的可能存在少量的δ铁素体),以保证材料有良好的机械性能和耐腐蚀性能,充分地消除应力和冷作硬化现象。

固溶化处理适合任何成分和牌号的奥氏体不锈钢。

2 稳定化退火稳定化退火是对含稳定化元素钛或铌的奥氏体不锈钢采用的热处理方法。

采用这种方法的目的是利用钛、铌与碳的强结合特性,稳定碳,使其尽量不与铬结合,最终达到稳定铬的目的,提高铬在奥氏体中的稳定性,避免从晶界析出,确保材料的耐腐蚀性。

奥氏体不锈钢稳定化处理的冷却方式和冷却速度对稳定化效果没有多大影响,所以,为了防止形状复杂工件的变形或为保证工件的应力最小,可采用较小的冷却速度,如空冷或炉冷。

3 消除应力处理确定奥氏体不锈钢消除应力处理工艺方法,应根据材质类型、使用环境、消除应力目的及工件形状尺寸等情况,注意掌握一些原则。

去除加工过程中产生的应力或去除加工后的残留应力。

可采用固溶化处理加热温度并快冷,I类、II类奥氏体不锈钢可采用较缓慢的冷却入式。

为保证工件最终尺寸的稳定性。

可采用低的加热温度和缓慢的冷却速度。

为消除很大的残留应力。

消除在工作环境中可能产生新应力的工件的残余应力或为消除大截面焊接件的焊接应力,应采用因溶化加热温度,III类奥氏体不锈钢必须快冷。

这种情况最好选用I类或II类奥氏体不锈钢,加热后缓慢冷却,消除应力的效果更好。

为消除只能采用局部加热方式工件的残留应力。

应采取低温度加热并缓慢冷却的方式。

4 敏化处理敏化处理实际上不属于奥氏体不锈钢或其制品在生产制造过程中应该采用的热处理方法。

奥氏作不锈钢的热处理奥氏体不锈钢常用的热处理工艺有:固溶处理、稳定化处理和去应力处理等。

(1)固溶处理。

将钢加热到1050~1150℃后水淬,主要目的是使碳化物溶于奥氏体中,并将此状态保留到室温,这样钢的耐蚀性会有很大改善。

如上所述,为了防止晶问腐蚀,通常采用固溶化处理,使Cr23C6溶于奥氏体中,然后快速冷却。

对于薄壁件可采用空冷,一般情况采用水冷。

(2)稳定化处理。

一般是在固溶处理后进行,常用于含Ti、Nb的18-8钢,固处理后,将钢加热到850~880℃保温后空冷,此时Cr的碳化物完全溶解,脱而钛的碳化物不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成铬的碳化物,因而有效地消除了晶间腐蚀。

(3)去应力处理。

去应力处理是消除钢在冷加工或焊接后的残余应力的热处理工艺一般加热到300~350℃回火。

对于不含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450℃,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。

对于超低碳和含Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热,然后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度),可以减轻晶间腐蚀倾向并提高钢的应力腐蚀抗力。

单独说敏化及固溶在我认为是两个相反的过程这两个我都做过相关的实验,依据GB4334.4做的不锈钢酸洗钝化的必要性奥氏体不锈钢具有良好的耐蚀性能,抗高温氧化性能,较好的低温性能及优良的机械与加上r生能。

因此广泛用于化工、石油、动力、核工程、航天航空、海洋、医药、轻工、纺织等部门。

其主要目的在于防腐防锈。

不锈钢的耐腐蚀主要依靠表面钝化膜,如果膜不完整或有缺陷,不锈钢仍会被腐蚀。

工程上通常进行酸洗钝化处理,使不锈钢的耐蚀潜力发挥得更大。

在不锈钢设备与部件在成形、组装、焊接、焊缝检查(如探伤、耐压试验)及施工标记等过程中带来表面油污、铁锈、非金属脏物、低熔点金属污染物、油漆、焊渣与飞溅物等,这些物质影响了不锈钢设备与部件表面质量,破坏了其表面的氧化膜,降低了钢的抗全面腐蚀性能和抗局部腐蚀性能(包括点蚀、缝隙腐蚀),甚至会导致应力腐蚀破裂。

不锈钢拉伸件消除应力的处理方法

不锈钢拉伸件是一种常见的零部件,在使用过程中会产生应力。

为了保证产品的性能和使用寿命,需要对不锈钢拉伸件进行应力消除处理。

消除应力的方法有以下几种:

1. 热处理法:通过加热不锈钢拉伸件,使其达到一定温度后保温一段时间,再进行冷却。

这种方法能够消除拉伸件中的应力,并且能够提高材料的强度和硬度。

2. 冷却法:在加工不锈钢拉伸件时,通过快速冷却的方式来消除应力。

这种方法适用于一些小型的拉伸件,可以使其在使用过程中不易产生应力,提高产品的使用寿命。

3. 挤压法:通过挤压的方式来消除不锈钢拉伸件中的应力。

这种方法适用于一些比较大的拉伸件,可以将其压缩至一定程度后,再进行拉伸,从而消除应力。

4. 震动法:通过震动的方式来消除不锈钢拉伸件中的应力。

这种方法适用于一些较薄的拉伸件,通过震动可以使其表面的应力得到释放。

总之,不锈钢拉伸件消除应力的方法很多,需要根据具体情况来选择合适的方法进行处理。

消除应力后的拉伸件可以保证其在使用过程中的稳定性和可靠性。

- 1 -。

Stress relieving heat treatments for austenitic stainless steels Introduction

Unlike martensitic steels, the austenitic stainless steels are not hardenable by heat treatment as no phase changes occur on heating or cooling.

Softening is done by heating in the 1050/ 1120°C range, ideally followed by rapid cooling.

This is of course the complete opposite to martensitic steels, where this sort of treatment would harden the steel. Apart from inter-stage annealing during complex or severe forming operations, for many applications, final stress relieving austenitic stainless steel products is not normally needed.

Effect of residual stresses

Cold worked austenitic stainless steels will contain some 'strain induced' martensite, which, as well as making the steel partially 'ferro-magnetic', can also reduce the corrosion resistance.

A highly stressed cold worked structure may also have lower general corrosion resistance than a fully softened austenitic structure.

The main hazard is stress corrosion cracking (SCC), which relies on tensile stresses as part of the failure mechanism. Stress relieving removes such residual tensile stresses and so improves the SCC resistance.

The other main reason for stress relieving is to provide dimensional or shape stability. The risk of distortion can be reduced during forming or machining operations by stress relieving.

The approach to heat treatment selection

A full solution anneal stress-relieving heat treatment will re-transform any martensite formed back to austenite. (This will also give the lowest magnetic permeability possible for any particular grade.)

Slow cooling is advisable to avoid introducing distortion problems or residual thermal tensile stresses and so the risk of sensitisation during a slow cool may have to be accepted.

The temperature ranges used in stress relieving must avoid sensitising the steel to corrosion or the formation of embrittling precipitates.

As a general guideline, it is advisable that the range 480-900°C is avoided.

The low carbon (304L or 316L) or the stabilised (321 or 347) types should not be at risk from corrosion sensitisation during stress relieving treatments.

Stress relieving treatments for austenitic stainless steels

The table shows alternative treatments in order of preference.

Note 1

Standard carbon grades are susceptible to intergranular corrosion (ICC) on slow cooling treatments. Fast cooling treatments are not advisable as residual tensile stresses could result in SCC.

Note 2

Treatment B is also intended to reduce the risk of "knife-line" attack in the stabilised grades. This form of attack is due to the solution of titanium or niobium carbides at higher annealing temperatures.

Heat Treatment Codes。