峨眉山地质地层表

- 格式:docx

- 大小:17.27 KB

- 文档页数:5

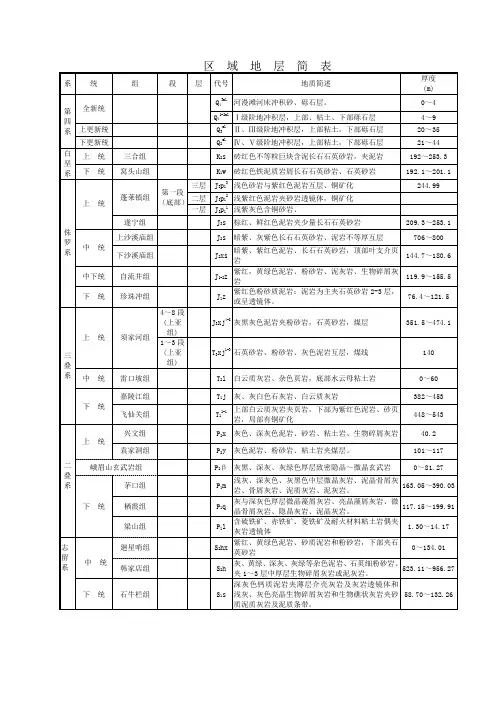

峨眉山地质概况及地球物理特征地质概况及地球物理特征第一节地质概况一、地层井田内地层(见表1)有上二叠统峨眉山玄武岩组(PB)龙谭组(Pl)、下三22叠统飞仙关组(Tf)、永宁镇组(Tyn)及第四系Q。

其岩性特征由新至老分述11 如下:1、第四系(Q)厚0,41m,以残积物、坡积物,崩积物滑坡堆积体为主。

坡积物、残积物主要分布在同向坡及单斜谷中,崩积物分布于陡崖脚下,另外在井田内分布有大小6个滑坡区。

冲积物主要分布在北盘江、发耳河两岸。

与下伏基岩呈角度不整合接触。

2、三叠系下统永宁镇组(Tyn) 1本区出露三段,四段被剥蚀,总厚平均405m。

3 第三段(Tyn):灰色薄至厚层状石灰岩夹泥质灰岩。

区内可见残厚约100m1左右。

2第二段(Tyn):以黄灰、灰绿争钙质泥岩及泥灰岩为主,夹钙质粉砂岩及细砂1岩,顶部25m左右为薄层泥灰岩,厚154-185m,平均厚160m。

1第一段(Tyn):以浅灰,灰色薄至中厚层状泥质灰岩,下部夹钙质泥岩薄层。

1 厚144-150m,平均厚145m。

永宁镇组产:Tirolites SPinosus(刺提罗菊石)Pteria cf.murchisoni(莫氏翼蛤相似种)、Entoliun discites microtis(小耳海扇)等化石。

3、三叠系下统飞仙关组(Tf) 1总厚约629m。

分上、下两段,其上段分三个亚段。

2-3上段三亚段(Tf):黄灰色薄层状泥质灰岩夹钙质粉砂岩。

底部20m左右为紫1红色钙质泥岩,厚约161m。

发耳矿井地层简表表1厚地度(m层)0-第四系(Q)410-90下第三系(E)二上桥1统三叠系(T) 组6((6T) 3T3e) 法下郎段组29中统(T) (2(9Tf2T21) f)上段,关岭组(T2g) (10Tg0 2 3)192 中段(Tg) 22-352118-1 下段(Tg) 2182永第宁四镇57段下统(T) 组-21(T2(03 4ynT2) ny)3 第三段(Tyn) 882 -325135-2 第二段(Tyn) 2 160101-1 第一段(Tyn) 2 211上35飞仙关组段4-(Tf) (591Tf0 12)971 下段(Tf) -1190龙上谭18统组5-二叠系(P)(46(lP) p5 22)20峨眉山玄武岩0- 组(pB) 7322茅上口段74组下系(P) (-21 (pm85 1p12) m)270-1 上段(pm) 1 60070栖霞组(pq) -21 37梁山组(pl) 301-122石炭系至二叠53 系过渡层-5(c-p) 5马上平17统群0- 石炭系(C) ((27C) Cm0 33 p)达12中统(C) 拉1-2 组13(0 Cd2)35滑石板组-5(Cd) 245摆佐28组3-下统(C) 1(52Cb9 1)21大塘组(Cd) 1 9-41691岩关组(Cy) -21 03代上化90统组泥盆系(D) -2 ((92D) Dd33)74响水洞组-1(Dx) 336火烘26组0-中统(D) 2(71Dh6 2)上段67罐子窑组(-3(Dg) 2Dg12 22)111 下段(Dg) 0-22932-2上段二亚段(Tf):紫色、灰绿色相间,钙质泥岩与细砂互层,中部及底部夹1较多的细砂岩透镜体,厚198m。

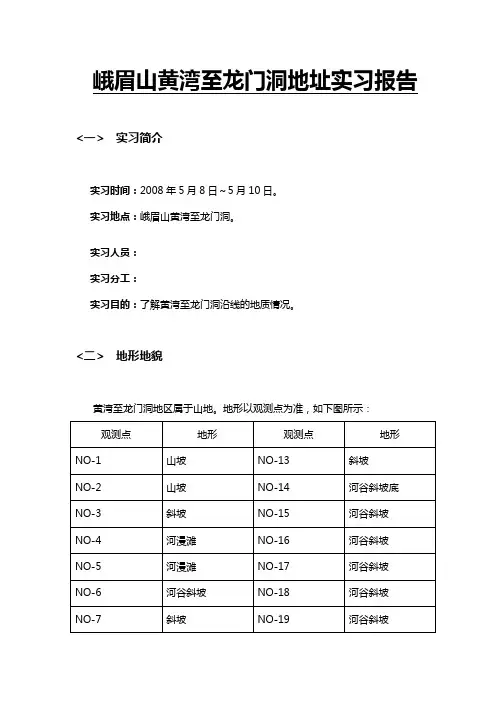

峨眉山黄湾至龙门洞地址实习报告<一> 实习简介实习时间:2008年5月8日~5月10日。

实习地点:峨眉山黄湾至龙门洞。

实习人员:实习分工:实习目的:了解黄湾至龙门洞沿线的地质情况。

<二> 地形地貌<三> 地质岩性峨眉山区地层出露较全,在全世界出露的13个系的地层中,除缺失志留系,泥盆系和石炭系外,其余10个系均有出露。

总厚度达7490.32米。

其中,震旦系上统—三叠系中统主要维海相沉积;三叠系上统维海陆过渡相;侏罗纪—下第三系维湖泊相;上第三系-第四系为冲沉积,洪积层及冰川沉积。

以下为观测点的地层年代表,如下图所示:峨眉山区地域地层简表二叠系分布于挖断山于下伏奥陶系呈假整合接触,分为上,下两个统。

下统主要为一套厚大的石灰岩,底部夹煤线的粘土岩,下统有茅口组。

上统为一套陆相火上岩沉积物和陆相河湖沉积物宣威组。

) 厚144~290米。

深灰色厚层含燧石结核灰岩,下部夹浅(1)茅口组(P1m灰色白云质灰岩及白云岩纹层,其中在NO-2,NO-3,NO-4,NO-5观测点都能观察到并且发育完全。

)厚7~39米。

灰黄色玄武岩、灰黑色灰岩、褐灰色薄层(2)宣威组(P2X状细粒紫红色砂岩、杂色粘土状泥岩、杂色粘土岩夹炭质页岩及煤线。

包含观测点有:NO~1----NO~8。

三叠系分布于龙门洞地区,其沉积构造,层面构造非常典型,发育完全。

下统分为两组,飞仙观组和嘉陵江组。

下统主要为一套红色陆相碎屑岩。

即岩屑砂岩,粉砂岩,含粘土矿物的灰岩,玛瑙砾岩,灰白色薄层灰岩,泥质白云岩,水云母粘土岩,褐色页岩等。

中统也只有一组为雷口坡组。

其岩性主要为泥质白云岩,泥质灰岩,夹煤灰岩。

底部为水云母粘土岩。

上统只有一组,即须家河组。

其岩性主要为黑色页岩和煤线。

)厚183~244米。

紫红色薄层细粒岩屑砂岩,硬度不(1)飞仙观组(T1f高。

夹煤砂岩,具有大型斜层理,泥裂等。

这些岩层表面风化严重。

)厚181~274米。

岩层:峨眉山地区的地层除志留系、泥盆系和石炭系地层完全缺失外,从震旦系顶部到第四系均有出露。

第四系(Q):最常见的第四系沉积层包括冲积层、洪积层、残积层、坡积层;侏罗系(J):上部砖红、紫色泥岩为主,夹杂少量砂岩及粉砂岩,中部和底部为紫灰、灰绿、灰黄、紫红等砂岩、粉砂岩及泥岩的回旋层组成;三叠系上统(T3):上中部为灰、深灰色砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质页岩及煤层或煤线的旋回层,底部为深灰、灰黑色灰岩、泥灰岩、泥岩或页岩的韵律层;三叠系中统(T2):上部为白云岩、含膏白云岩、夹膏溶角砾岩,中部以灰岩为主,底部为云泥岩及中层状白云岩;三叠系下统(T1):上部以白云岩为主、最顶部为水云母粘土岩、中部为灰岩、砂岩、粉砂岩及泥岩的旋回层,底部为紫红色砂岩、粉砂岩、及泥岩旋回层;二叠系上统(P2):上部为紫红、灰绿、黄绿等色的砂岩、粉砂岩、泥岩及煤层回旋层,下部为微晶、隐晶、斑状及杏仁状玄武岩组成;二叠系下统(P1):上中部为灰、深灰色中—巨厚层状的石灰岩,夹少量薄层泥岩,底部为灰、灰黑色页岩、泥沙岩夹少量砂岩及粉砂岩。

前震旦系(Y2):灰白、肉红色花岗沉积岩构造:泥岩:在铁路沿线100至200米处的河流两岸存在大量的泥岩,属侏罗系泥岩,由泥巴及黏土固化而成的沉积岩,颜色为褐色,质地松软,固结程度较页岩弱,遇水软化,不利于桥墩的修建。

后田坝的泥岩内部带有石膏状纤维,因此富含SO42-,容易对桥墩造成腐蚀,因此工程性质差。

石膏具有遇水易膨胀,侏罗系泥岩失水易干缩的性质,因此也不利于桥墩的修建。

页岩:具有薄页状或薄片层状的节理,主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石,由黏土物质硬化形成的微小颗粒易裂碎,用硬物击打易裂成碎片,具有薄页状层理构造的粘土岩,属于三叠系上统。

页岩致密,硬度低,表面光泽暗淡。

含有机质的呈灰黑、黑色。

页岩抗风化力弱,易出现葱花状风化构造,在地形上常形成低山低谷。

页岩不透水,往往成为不透水层或隔水层。

第二部分峨眉山峨眉山区是我们此次野外实习的重点,主要为大峨山,重点识别该区所出露的各类岩石(岩浆岩、沉积岩)划分地层和判断褶曲、断层等构造,认识构造地貌,流水地貌,岩溶地貌形态。

峨眉山雄镇于成都平原西南隅,具体位置29º26ˊN 103º26ˊE。

山林拔地而起,峰峦重叠,高插入云。

千百年来,就以它雄、秀、险、奇的风姿著称于世。

山中蕴藏着极其丰富的地貌景观及典型的地质特征。

一.地质部分(一)地层峨眉山区地层出露较全,在全世界出露的13个系的地层中,除缺失志留系、泥盆系和石炭系外,其余10个系均有出露。

总厚度达7490.32米。

其中,震旦系上统——三叠系中统主要为海相沉积;三叠系上统为海陆过渡相;侏罗系一—下第三系为河湖相;上第三系-——第四系为冲积层、洪积层及冰川沉积。

前震旦系峨眉山岗岩、埋藏在峨眉山背斜核部,由于断层的抬升和流水的切割才零星出露地表,主要分布在张沟两侧谷坡上及黑龙江、白龙江深谷中。

岩性特征:灰白色、浅灰色及肉红色,中至细粒结构(一线天一带)和中粗粒似班状结构(张沟)。

岩体出露部位为边缘相和过渡相。

震旦系峨眉山缺失下统及上统下部列古六组。

上统观音岩组直接不整合于晋宁期峨眉山花岗岩岩体之上。

峨眉山花岗岩出露于石笋沟、洪椿坪、牛心寺、张沟等地,构成峨眉山背斜核部,其岩体剥蚀较浅,仅出露了边缘相和过渡相。

(1)喇叭岩组(ZbL)下部浅灰色砂岩夹薄层不纯白云岩,底部有一层含细砾石英岩(不稳定),上部为灰至深灰色薄至中层泥至白云岩,顶部夹黑色碳质页岩,厚47.5米。

(2)洪椿坪(Zbh)为浅灰色薄层微晶白岩,局部夹硅质条带,含丰富的藻类化石,与下伏喇叭岗组及上伏麦地坪组呈整合接触。

寒武系发育完整,与震旦系连续沉积,为中国有代表性的著名剖面之一。

分布与震旦系大体一致,并展布于遇仙寺、九岗子、洗象池一带,构成峨眉山背斜两翼。

其东翼受构造影响,地层残缺。

与下伏震旦系整合接触,分下、中、中上统。

峨眉山地理概况————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ目录第一篇峨眉山地质、地貌实习 (2)第二篇植物地理野外实习 (19)第三篇土壤地理学实习 (26)第四篇水文地理学实习 (35)第一篇峨眉山地质、地貌实习一、学习要求及目的1、通过实习,获得地质地貌实体的感性认识,巩固加深课堂所学的基本理论和基础知识。

2、通过对野外地质、地貌现象的观察、描述、素描、资料整理,以及简易工具的使用的功能基本技能的训练,初步掌握野外考察的一般方法。

3、通过实习,培养和树立用辨证唯物注意的观点去分析研究地质地貌现象的思想方法。

4、学会使用和阅读地质图。

5、完成所布置的作业。

二、实习地点及内容本次实习地区为峨眉山区,主要为大峨山,重点识别该区所出露的各类岩石(岩浆岩、沉积岩)划分地层和判断褶曲、断层等构造,认识构造地貌,流水地貌,岩溶地貌形态。

1、岩石:岩浆岩:花岗岩、玄武岩。

沉积岩:砾岩和角砾岩、砂岩、粉砂岩、粘土岩(泥岩、页岩)、碳酸岩盐(灰岩、白云岩)磷块岩。

2、地层:观察和了解峨眉山区震旦系、寒武系、奥陶系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、新第三系、第四系等各地层的接触关系;各系各组地层的主要岩性特征,初步建立本区出露地层的层序概念;观察、层面构造,推测其形成及沉积环境。

3、构造:观察认识峨眉山区地貌特征,了解峨眉山区地貌的成因类型;认识地质构造和岩性对形成地貌的控制作用;认识所出现的各种地貌形态(构造地貌、流水地貌、岩溶地貌)三、峨眉山地质地貌情况简介峨眉山雄镇于成都平原西南隅,山林拔地而起,峰峦重叠,高插入云。

千百年来,就以它雄、秀、险、奇的风姿著称于世。

山中蕴藏着极其丰富的地貌景观及典型的地质特征、是地理工作者增长知识,学习研究的良好基地。

(一)地层峨眉山区除志留系,泥盆系及石灰系地层缺失外,其余地层出露比较完全。

四川省峨眉山市黄湾地区地质认识实习报告学院:环境与资源学院班级:地质1501学生姓名:邱寿斌学号:5120152182指导老师:梁斌西南科技大学环境与资源学院2016年3月20日目录1 绪言 (4)1.1 地理位置 (4)1.2 地形地貌 (5)1.3 气候 (5)1.4 交通 (6)1.5 地质概况 (7)1.6 实习概况 (12)1.6.1 实习目的 (12)1.6.2 实习内容及要求 (12)1.6.3 实习时间 (12)1.6.4 前期准备 (12)2 地层 (14)2.1 概述 (14)2.2 二叠系 (15)2.3 三叠系 (15)2.4 第四系 (22)2.4.1 冲积物 (23)2.4.2 洪积物 (23)3 岩石 (24)3.1 概述 (24)3.2 沉积岩 (24)3.3 火成岩 (25)4 构造 (27)4.1 褶皱 (27)4.2 断层 (28)4.3 节理 (29)5 新构造运动 (31)5.1 实习所见到的新构造运动的主要表现 (31)5.2 河流阶地 (31)5.3 紫澜洞、紫澜泉 (33)6 结束语 (35)附录一实习精彩瞬间 (38)7.1 指导老师梁老师与我们 (38)7.2 合照 (44)1 绪言1.1 地理位置峨眉山(经度:103.48纬度:29.59)与山西五台山、浙江普陀山、安徽九华山并称为中国佛教四大名山,是举世闻名的普贤菩萨道场。

有山峰相对如蛾眉,故名。

包括大峨眉、二峨眉、三峨眉、四峨眉。

主峰3099米,高出成都平原2,500~2,600米。

为褶皱断块山地,断裂处河谷深切。

一线天、舍身崖等绝壁高达700~850米。

山势雄伟,隘谷深幽,飞瀑如帘,云海翻涌,林木葱茏,有「峨眉天下秀」之称。

山上多佛教寺庙,向为著名游览地。

峨眉山在四川盆地西南部,地处长江上游,屹立于大渡河与青衣江之间,在峨眉山市西南7公里,东距乐山市37公里,是著名的佛教名山和旅游胜地,有“峨眉天下秀”之称,是一个集佛教文化与自然风光为一体的国家级山岳型风景名胜区。

自然地理综合实习报告——峨眉山地质地貌峨眉山位于四川省乐山市境内,是中国历史文化名山之一,也是世界地质公园、世界生物圈保护区、国家森林公园和国家重点风景名胜区。

峨眉山的地质地貌十分丰富多样,本次实习中,我们对峨眉山的地质地貌进行了深入了解和探究。

峨眉山的地质历史可以追溯到2.5亿年前的三叠纪,当时该地区为海底沉积层。

后来在侏罗纪晚期,由于地壳的活动和运动,该地区经历了一系列的隆起和下陷,形成了目前令人叹为观止的峨眉山山脉。

在晚白垩纪末期,受到板块构造的影响,该地区又发生了广泛的地震运动,造成了长江成熟沉积盆地的快速下沉。

这些地震活动导致了高山峡谷的形成,形成了峨眉山的壮观地质地貌。

峨眉山是一个典型的侵入式火山群,整个山脉由大约50座火山喷发所形成,分为中、南、北三个区域。

每座火山喷发期间都会喷出一些火山喷发物质,例如熔岩、火山灰和火山碎屑等,这些物质在喷发后冷却凝固形成了各种形状不同的岩石,例如安山岩、粗面岩、英安岩等,这些岩石组成了峨眉山特有的地质景观。

在峨眉山的山区,还有不少地质景观非常值得关注。

其中最著名的就是位于峨眉山北坡的“千佛崖”。

千佛崖是一个悬崖峭壁,其崖上大约有五百多座石佛像。

这些佛像是历史上几代佛教寺院修建的,由于峨眉山地质地貌特殊,山脉剖面多为陡峭峰峦和极深沟壑,加之层层树枝遮挡,千佛崖的形成更是出奇制胜。

此外,峨眉山还有另一个值得一提的地质景观叫做“九曲栈道”。

九曲栈道是峨眉山最具代表性的游览景点之一,全长约8公里,是一条蜿蜒盘旋在山腰之上的表演走廊。

该栈道因其弯曲多样,被称为九曲栈道,也是峨眉山蜿蜒多变的地质地貌的代表。

总之,峨眉山的地质地貌十分丰富多彩,其独特的地理环境和地质历史造就了这片山区的壮丽景观和丰富文化内涵。

在本次实习中,我们对峨眉山的地质地貌有了更深刻的了解,也更好地认识到地质地貌的重要性,只有对地质地貌有更深入的了解,才能更好地保护自然环境,维护生态平衡。

峨眉山风景区地质构造特征及其地学价值峨眉山地质遗迹的科学研究在古生物与地层学、构造学等地学方面具有重要科学意义,下面是小编搜集的一篇关于峨眉山风景区地质构造特征探究的,欢迎阅读参考。

1、引言地质遗迹是在地球形成、演化的漫长地质历史时期,受各种内、外动力地质作用遗留下的自然产物,它不仅是自然资源的重要组成部分,更是十分珍贵的、不可再生的自然遗产[1].峨眉山与乐山大佛在1996年被列入自然与遗产名录,是自然和文化的双重遗产[2].它保存着超过4亿年的沉积记录,记录超过8亿年的地质历史,又受新生代以来印度板块和欧亚板块碰撞的影响,因此不仅有震旦-寒武系界限国际层型参考剖面等典型的地质剖面景观,又有峨眉断块山、五显岗、河流深切峡谷等多样的现代地貌景观。

20世纪80年代至21世纪初完成的1∶20万填图初步揭示了峨眉山地区的地层及构造特征[3],这期间对峨眉山及邻区典型地层剖面进行详细的古生物、古环境方面的研究[4~7].在峨眉山自然(地质)遗产方面,前人的研究多集中在自然遗产的可持续化发展等方面[2,8],这些研究一方面未对峨眉山地质遗迹资源体系进行全方位的评价,另一方面并没有有机地将地质遗迹与峨眉山地区的地质构造进行整体研究分析,探讨地质遗迹研究的科学意义。

为此,本文在前人研究的基础上,通过大量的野外考察,分析峨眉山风景区地质构造特征,整体评价研究区地质遗迹资源体系,并简要分析地质遗迹研究在地学方面的科学意义。

2、峨眉山区域地质背景峨眉山地处扬子板块西缘,按大地构造属性划分,归属为上扬子陆块川中前陆盆地,为典型的断块山[9].以北东走向的峨眉山断层、北西走向的丰都庙断层为界,将峨眉山地区分为3个一级断块,西侧为峨眉山断块,南东侧为二峨山断块,东侧为峨眉平原断块。

峨眉山断块整体是一个大背斜---峨眉山背斜,轴向走向近南北,核部在张沟-洪椿坪一带,出露震旦系地层及晋宁期花岗岩。

峨眉山背斜受到后期的改造,形成三侧由断层围限的钝锥形断块山,北侧以左旋走滑断层麻坝子-万年寺-大峨山断层为界,南侧以右旋走滑-峨眉山断层为界,东侧以报国寺-伏虎寺逆冲断层系列为界。

峨眉山地质概况及地球物理特征地质概况及地球物理特征第一节地质概况一、地层井田内地层(见表1)有上二叠统峨眉山玄武岩组(PB)龙谭组(Pl)、下三22叠统飞仙关组(Tf)、永宁镇组(Tyn)及第四系Q。

其岩性特征由新至老分述11 如下:1、第四系(Q)厚0,41m,以残积物、坡积物,崩积物滑坡堆积体为主。

坡积物、残积物主要分布在同向坡及单斜谷中,崩积物分布于陡崖脚下,另外在井田内分布有大小6个滑坡区。

冲积物主要分布在北盘江、发耳河两岸。

与下伏基岩呈角度不整合接触。

2、三叠系下统永宁镇组(Tyn) 1本区出露三段,四段被剥蚀,总厚平均405m。

3 第三段(Tyn):灰色薄至厚层状石灰岩夹泥质灰岩。

区内可见残厚约100m1左右。

2第二段(Tyn):以黄灰、灰绿争钙质泥岩及泥灰岩为主,夹钙质粉砂岩及细砂1岩,顶部25m左右为薄层泥灰岩,厚154-185m,平均厚160m。

1第一段(Tyn):以浅灰,灰色薄至中厚层状泥质灰岩,下部夹钙质泥岩薄层。

1 厚144-150m,平均厚145m。

永宁镇组产:Tirolites SPinosus(刺提罗菊石)Pteria cf.murchisoni(莫氏翼蛤相似种)、Entoliun discites microtis(小耳海扇)等化石。

3、三叠系下统飞仙关组(Tf) 1总厚约629m。

分上、下两段,其上段分三个亚段。

2-3上段三亚段(Tf):黄灰色薄层状泥质灰岩夹钙质粉砂岩。

底部20m左右为紫1红色钙质泥岩,厚约161m。

发耳矿井地层简表表1厚地度(m层)0-第四系(Q)410-90下第三系(E)二上桥1统三叠系(T) 组6((6T) 3T3e) 法下郎段组29中统(T) (2(9Tf2T21) f)上段,关岭组(T2g) (10Tg0 2 3)192 中段(Tg) 22-352118-1 下段(Tg) 2182永第宁四镇57段下统(T) 组-21(T2(03 4ynT2) ny)3 第三段(Tyn) 882 -325135-2 第二段(Tyn) 2 160101-1 第一段(Tyn) 2 211上35飞仙关组段4-(Tf) (591Tf0 12)971 下段(Tf) -1190龙上谭18统组5-二叠系(P)(46(lP) p5 22)20峨眉山玄武岩0- 组(pB) 7322茅上口段74组下系(P) (-21 (pm85 1p12) m)270-1 上段(pm) 1 60070栖霞组(pq) -21 37梁山组(pl) 301-122石炭系至二叠53 系过渡层-5(c-p) 5马上平17统群0- 石炭系(C) ((27C) Cm0 33 p)达12中统(C) 拉1-2 组13(0 Cd2)35滑石板组-5(Cd) 245摆佐28组3-下统(C) 1(52Cb9 1)21大塘组(Cd) 1 9-41691岩关组(Cy) -21 03代上化90统组泥盆系(D) -2 ((92D) Dd33)74响水洞组-1(Dx) 336火烘26组0-中统(D) 2(71Dh6 2)上段67罐子窑组(-3(Dg) 2Dg12 22)111 下段(Dg) 0-22932-2上段二亚段(Tf):紫色、灰绿色相间,钙质泥岩与细砂互层,中部及底部夹1较多的细砂岩透镜体,厚198m。

峨眉山地质认识实习—-初识峨眉山地质摘要基本地质理论知识对于油田勘探开发有着重要的意义,通过本次峨眉山地质认知实习,我们对实习区比较直观典型的地质现象进行了观察、描述、素描和初步分析,对较不直观的地质现象主要在有关教师的现场指导下,活跃了我们的思维和激发了我们学习的兴趣;对部分野外地质工作方法技能进行初步训练。

本文分析介绍了对本次峨眉山地质认知实习区见到的各种地质现象,对峨眉山的地理自然状况,地层特征,岩性特点,地貌特征以及地质构造作了较为详细的分析。

本文紧紧围绕实习区的地质现象,勾勒出对峨眉山地质状况的初步认识。

本文以图文并茂的错方式,介绍了实习中见到的各种地质现象,真实的反映了初次峨眉实习对峨眉山的地质状况的认识等。

最后本文对峨眉山地质状况的初步认识进了小结,阐述了峨眉山地质状况的重要意义。

关键字:峨眉山实习地质地层构造岩石绪言为了巩固和掌握所学的理论知识,学校组织了我们这次峨眉山地质认知实习,地质认知实习是我们石油工程专业进行的第一次野外实践,使我们从感官上认识地质现象。

这次实习的目的是为了巩固、消化所学部分理论知识培养我们初步观察和分析地质现象的能力,使我们对地质内容有初步了解,初步培养我们地质思维能力和对地质科学的兴趣,为后续课奠定一定的感性基础。

第一章、峨眉山地理自然状况1、位置与交通峨眉山雄踞四川盆地西南隅,邛崃山脉最南支。

地处四川省峨眉山市。

峨眉山地区交通较为发达,北可抵成都,南至峨边、西昌,东到乐山,西达洪雅县高庙,成昆铁路在山麓南北穿越,往来十分方便。

2、地形与水系峨眉山按海拔高程、相对高程、成因和形态可划分为:强烈切割的大峨褶皱断块高中山;中等切割的二峨侵蚀溶蚀中山;脚盆坝—龙门洞河以北中等切割的褶皱中山;山麓地带是龙马山、红珠山等具有残丘特征的低山及由西南向东北倾斜的峨眉平原等地貌单元。

该地区总的地形特点是西、南高,东、北。

故本区大小河流的流向是由西向东、由南向北,属大渡河水系,大渡河在乐山注入岷江。

峨眉山自然概况

土壤特征:峨眉山地质构造复杂,雨量充沛,河流纵横,生物气候植被垂直变化突出,成土母质变化多样,区内土壤的发展变化亦具有明显的山地垂直带谱的特征。

主要存在六大类型的土壤:即黄壤、紫色土、石灰土、黄棕壤、暗棕壤和灰化土。

土壤在形成过程中,具有以下共同特点:(1)海拔1000米以下,坡陡谷窄,降水充沛,土壤淋溶作用较强,山地土壤盐基高度不饱和,致土壤均呈酸性反应;(2)土壤的成土母质受坡积物、洪积物等的影响,尚有埋藏土壤,具有明显的粗骨性,夹有大量的砾石,土层浅薄;(3)由于局部地形变化,引起局部小气候和植被类型的变化,土壤分布的形状常不规则,有块状或波浪状等。

如暗棕壤与灰化土带之间,表现出明显的块状分布特点。

峨眉山土壤的垂直差异,决定了峨眉山土壤垂直分布规律既有地带性,又有局部特有性。

按照地带性规律,从海拔890米直至绝顶分布规律大致如下:(1)海拔890~1 700米,也就是牛心寺——万年寺——茶棚子上——仙峰寺地带,主要为山地黄壤;(2)海拔1 700~2 200米,也就是洗象池上——罗汉坡地带,为山地黄棕壤;(3)海拔2 200~2 900米,也就是至梳妆台附近,为山地暗棕壤;(4)海拔2 900米至绝顶,为山地暗棕壤和灰化土。

按照非地带性规律,峨眉平原至万年寺以下低山丘陵区,主要是紫色土,黄泥土。

同时在海拔800~1 250米之间,局部地方还存在着零星的黄色石灰土和黑色石灰土。