长平帖

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:7

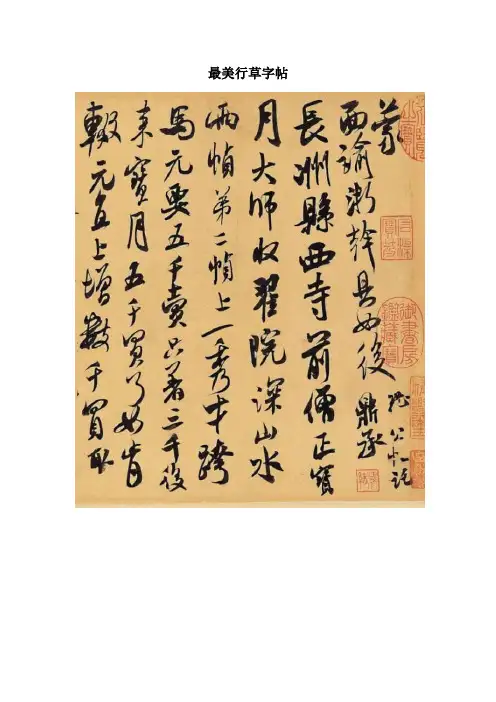

最美行草字帖

《来戏帖》,翰牍九帖之一,纸本,行草书,纵25.5厘米,横43.6厘米。

台北

故宫博物院藏。

《致伯修老兄尺牍》翰牍九帖之二纸本行草书纵25.4厘米横43.2厘米台

北故宫博物院藏。

《晋纸帖》,翰牍九帖之三,纸本,行草书,纵23.7厘米。

横39.1厘米。

台北

故宫博物院藏。

《适意帖》又称《玉格帖》,翰牍九帖之四,纸本,行草书,纵23.5厘米,横

35.9厘米。

台北故宫博物院藏。

《贺铸帖》,翰牍九帖之五,纸本,行草书,纵23.4厘米,横36.8厘米。

台北

故宫博物院藏。

米芾《丹阳帖》,翰牍九帖之六,纸本,行草书,纵23.5厘米,横22.8厘米。

台北故宫博物院藏。

《致伯充尺牍》又称《业镜帖》,翰牍九帖之七,纸本行草书,纵23.5厘米,

横21.6厘米,台北故宫博物院藏。

米芾《惠柑帖》,翰牍九帖之八,纸本,行草书,纵22.7厘米,横33.2厘米。

台北故宫博物院藏。

《戏成诗帖》,翰牍九帖之九,纸本,行草书,纵23.9厘米,横34.6厘米。

台

北故宫博物院藏。

《伯充帖》又称《致伯充尺牍》《伯老台坐帖》《眼目帖》,纸本。

纵27.8厘米,横39.8厘米。

信札一则。

台北故宫博物院藏。

王羲之所有字帖,太珍贵了收藏起来!2017-10-14 20:07说起书法,不能不说王羲之;说起王羲之,几乎是家喻户晓,说不定还能说出几个有关他的故事。

这也算是中国独特的书法文化现象。

《兰亭序》王羲之《兰亭序》,被誉为“天下第一行书”。

《兰亭序》具有很强的艺术特色。

其突出之处就是章法自然,气韵生动。

通观全文,从容不迫,得心应手,使艺术风格同文字内容有机结合起来,充分表现了王羲之与朋友聚会时快然自足之情怀。

情文并茂,心手合一,气韵生动,被历代学书者奉为学习行书的典范。

译文:二谢面未比面,迟诼良不静。

羲之女爱再拜。

想邰儿悉佳。

前患者善。

所送议当试寻省。

左边剧。

译文:羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言。

羲之顿首顿首。

《干呕帖》《干呕帖》,又名《如常帖》、《昨还帖》。

纵14.1厘米,横26.4厘米,共4行36个字,五代至北宋时期的临摹本。

国家一级文物。

是王羲之病中写给友人的短信。

该帖笔意神采超逸,书风沉着劲健,曾刻录于《淳化阁帖》之中,是流传有序的艺术珍品。

《大观帖》大观帖,中国北宋官刻丛帖。

刻帖工作由龙大渊主持,蔡京奉旨书写帖内的款识标题。

因刻于徽宗大观三年(1109)正月,世人遂称之为《大观帖》。

刻成之后置于太清楼下,又称《太清楼帖》,也有称《大观太清楼帖》者。

石刻成后拓本用以赐给,因此流传较少。

《十七帖》《十七帖》是著名的王羲之草书代表作,因卷首由“十七”二字而得名。

原墨迹早佚,现传世《十七帖》是刻本。

唐张彦远《法书要录》记载了《十七帖》原墨迹的情况:“《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本也,一百七行,九百四十三字。

是煊赫著名帖也。

太宗皇帝购求二王书,大王书有三千纸,率以一丈二尺为卷,取其书迹与言语以类相从缀成卷。

”此帖为一组书信,据考证是写给他朋友益州刺史周抚的。

书写时间从永和三年到升平五年(公元347-361年),时间长达十四年之久,是研究王羲之生平和书法发展的重要资料。

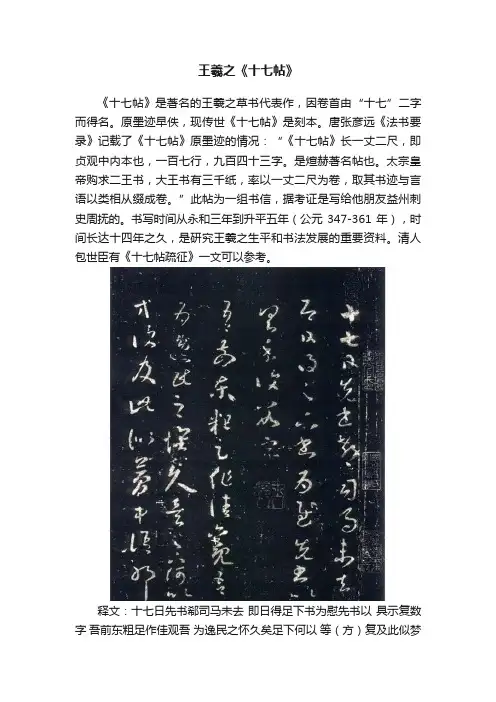

王羲之《十七帖》《十七帖》是著名的王羲之草书代表作,因卷首由“十七”二字而得名。

原墨迹早佚,现传世《十七帖》是刻本。

唐张彦远《法书要录》记载了《十七帖》原墨迹的情况:“《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本也,一百七行,九百四十三字。

是煊赫著名帖也。

太宗皇帝购求二王书,大王书有三千纸,率以一丈二尺为卷,取其书迹与言语以类相从缀成卷。

”此帖为一组书信,据考证是写给他朋友益州刺史周抚的。

书写时间从永和三年到升平五年(公元347-361年),时间长达十四年之久,是研究王羲之生平和书法发展的重要资料。

清人包世臣有《十七帖疏征》一文可以参考。

释文:十七日先书郗司马未去即日得足下书为慰先书以具示复数字吾前东粗足作佳观吾为逸民之怀久矣足下何以等(方)复及此似梦中语耶释文:无缘言面为叹书何能悉龙保等平安也谢之甚迟见卿舅可耳至为简隔也今往丝布单衣财一端示致意释文:计与足下别十六年于今虽时书问不解阔怀省足下先后二书但增叹慨顷积雪凝寒五十年中所无想顷如常冀来夏秋间或复得足下问耳比者悠悠如何可言释文:吾服食久犹为劣劣大都比之年时为复可可足下保爱为上临书但有惆怅知足下行至吴念违离不可居叔当西耶迟知问瞻近无缘省苦(告)但有悲叹释文:足下小大悉平安也云卿当来居此喜迟不可言想必果言苦(告)有期耳亦度卿当不居京此既避又节气佳是以欣卿来也此信旨还具示问天鼠膏治耳聋有验释文:不有验者乃是要药朱处仁今所在往得其书信遂不取答今因足下答其书可令必达足下今年政七十耶知体气常佳此大庆也想复愚加释文:颐养吾年垂耳顺推之人理得尔以为厚幸但恐前路转欲逼耳以尔要欲一游目汶领非复常言足下但当保护以俟此期勿谓虚言得果此缘一段奇事也释文:去夏得足下致邛竹杖皆至此士人多有尊老者皆即分布令知足下远惠之至省足下别疏具彼土山川诸奇杨(扬)雄蜀都左太冲三都殊为不备悉彼故为释文:多奇益令其游目意足也可得果当告卿求迎少人足耳至时示意迟此期真以日为岁想足下镇彼土未有动理耳要欲及卿在彼登汶领峨眉而旋实不朽之盛事但释文:言此心以驰于彼矣彼盐井火井皆有不足下目见不为欲广异闻具示省别具足下小大问为慰多分张念足下悬情武昌诸子亦多远宦足下兼怀并数问不老妇顷疾笃释文:救命恒忧虑余粗平安知足下情至旦夕都邑动静清和想足下使还具(一一)时州将桓公告慰情企足下数使命也谢无弈外任(住)数书问无他仁祖日释文:往言寻悲酸如何可言严君平司马相如杨(扬)子云皆有后不胡母氏从妹平安故在永兴居去此七十也吾在官诸理极差顷比复匆匆释文:来示云与其婢问来信□不得也吾有七儿一女皆同生婚娶以毕唯一小者尚未婚耳过此一婚使得至彼今内外孙有十六人足慰目前足下情至委曲故具示释文:云谯周有孙□高尚不出今为所在其人有以副此志不令人依依足下具示知有汉时讲堂在是汉何帝时立此知画三皇五帝以来备有画又精妙甚可观也彼有能画释文:者不欲因摹取当可得不信具告诸从并数有问粗平安唯修载在远音问不数悬情司州疾笃不果西公私可恨足下所云皆尽事势吾无间然诸问想足下别具不复释文:具(一一)往在都见诸葛显曾具问蜀中事云成都城池门屋楼观皆是秦时司马错所修令人远想慨然为尔不信具(一一)示为欲广异闻得足下旃□胡桃药二种知释文:足下至戎盐乃要也是服食所须知足下谓顷服食方回近之未许吾此志知我者希此有成言无缘见卿以当一笑彼所须此药草可示当致释文:青李来禽子皆囊盛为佳函封多不生樱桃日给滕足下所疏云此果佳可为致子当种之此种彼胡桃皆生也吾笃喜释文:种果今在田里唯以此为事故远及足下致此子者大惠也知彼清晏岁丰又所出有无一乡故是名处且山川形势乃尔何可以不游目释文:虞安吉者昔与共事常念之今为殿中将军前过云与足下中表不以年老甚欲与足下为下寮意其资可得小郡足下可思致之耶所念故远及十七帖释文及译文:(一)郗司马帖【释文】十七日先书,郗(xi)司马未去。

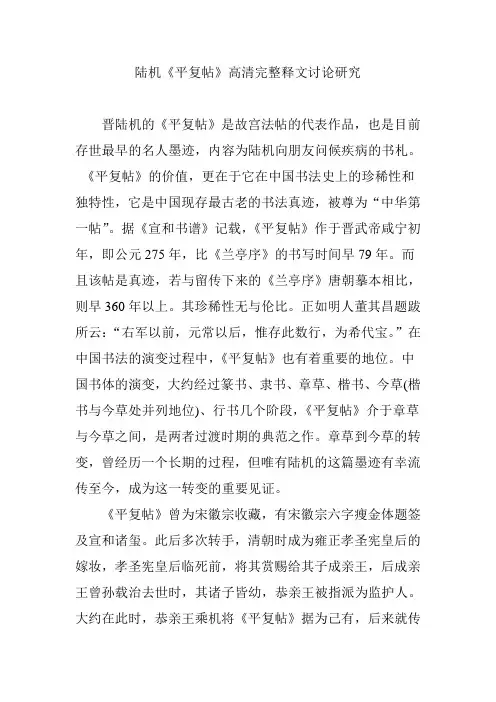

陆机《平复帖》高清完整释文讨论研究晋陆机的《平复帖》是故宫法帖的代表作品,也是目前存世最早的名人墨迹,内容为陆机向朋友问候疾病的书札。

《平复帖》的价值,更在于它在中国书法史上的珍稀性和独特性,它是中国现存最古老的书法真迹,被尊为“中华第一帖”。

据《宣和书谱》记载,《平复帖》作于晋武帝咸宁初年,即公元275年,比《兰亭序》的书写时间早79年。

而且该帖是真迹,若与留传下来的《兰亭序》唐朝摹本相比,则早360年以上。

其珍稀性无与伦比。

正如明人董其昌题跋所云:“右军以前,元常以后,惟存此数行,为希代宝。

”在中国书法的演变过程中,《平复帖》也有着重要的地位。

中国书体的演变,大约经过篆书、隶书、章草、楷书、今草(楷书与今草处并列地位)、行书几个阶段,《平复帖》介于章草与今草之间,是两者过渡时期的典范之作。

章草到今草的转变,曾经历一个长期的过程,但唯有陆机的这篇墨迹有幸流传至今,成为这一转变的重要见证。

《平复帖》曾为宋徽宗收藏,有宋徽宗六字瘦金体题签及宣和诸玺。

此后多次转手,清朝时成为雍正孝圣宪皇后的嫁妆,孝圣宪皇后临死前,将其赏赐给其子成亲王,后成亲王曾孙载治去世时,其诸子皆幼,恭亲王被指派为监护人。

大约在此时,恭亲王乘机将《平复帖》据为己有,后来就传给了他的孙子溥儒。

《平复帖》通篇是章草的古意盎然,散发着古朴、淳厚、深沉、凝重的气息。

陆机受着秦、汉、三国时古厚书风的熏染,用笔以按为多,轻提为主,线条大都粗细相近,浑圆为本,没有那种潇洒飘逸的挥洒。

造型也以包含、收束为主,不使线条游荡过远,如同一个花蕾正待展开,尚未展开到位,却又收合起来了。

草书在陆机手中,还未曾成为大起大合的形式,书法家专注于一个个体的单字,务求书写成形,却还未能尽情挥洒连绵而下。

也正是由于这种控制,犹人乘骐骥,以衔勒制之,显出含蓄蕴藉之美。

含而不露,如盘马弯弓惜不发,这似是一种相对静止状态,却比马狂奔、箭离弦更令人期待。

古来就有“藏锋”之说,就是不让尖锐的笔锋过多出现,甚至遁迹如剑在鞘中,锐气不泄。

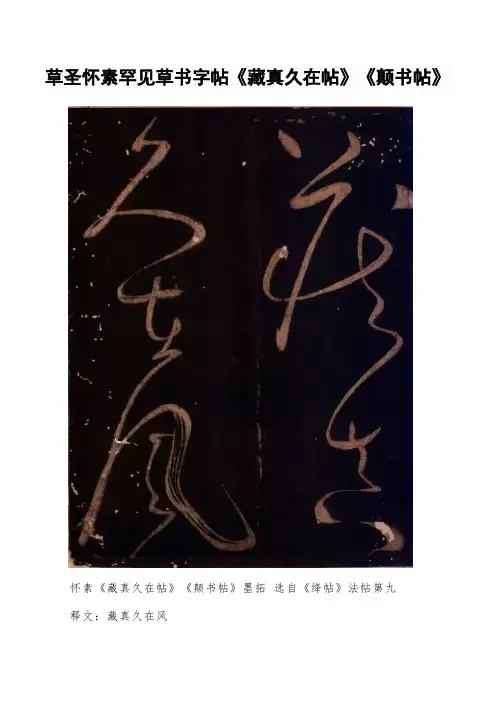

草圣怀素罕见草书字帖《藏真久在帖》《颠书帖》

怀素《藏真久在帖》《颠书帖》墨拓选自《绛帖》法帖第九

释文:藏真久在风

释文:波,不复颠逸

释文:今日到故园,将

释文:日复当,异与

释文:足下。

颠草

释文:必有奇势,所

释文:多,不知其由,故书

释文:之,山下消息等

释文:乃,可忧也。

释文:将,委曲及船取

释文:米,必定知减于

释文:石。

颠书之

释文:趣,所贵者雄逸

释文:藏真白。

这件《藏真久在帖》,又名《藏真帖》,与《颠书帖》混杂在一起,见于故宫博物院藏宋刻帖《绛帖》本法帖卷九,该丛帖为北宋潘师旦摹刻,约在1049--1063年(宋皇祐、嘉祐年间),因刻于绛州,故名。

《绛帖》

以《淳化阁帖》为底本而有所增删,集宋以前书法名家之大全,具有很高的书艺价值,是丛帖中较重要之一种。

按,清人陆心源《唐文拾遗》_卷十九中载《藏真帖》、《颠书帖》,原文如下:

《藏真帖》

藏真久在风波,不复颠逸,今日到故园,将多不知其由,故书之。

山下消息等,乃可忧也。

《颠书帖》

颠书之趣,所贵者日复当,异与足下颠草,必有奇势。

所将委曲及船取米,必定知减于石雄逸。

藏真白。

怀素(737—799)唐代草书大家,字藏真,唐长沙(今属湖南)人。

在中国书法史上流传着“颠张狂素”的美谈,其中“张”为唐代草书大家张旭,“素”即指怀素。

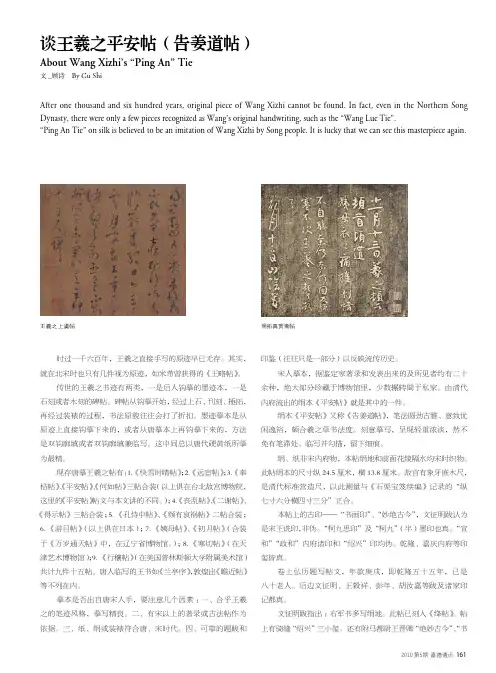

嘉德通讯2010 第5期161文 _顾诗 By Gu Shi谈王羲之平安帖(告姜道帖)About Wang Xizhi’s “Ping An” TieAfter one thousand and six hundred years, original piece of Wang Xizhi cannot be found. In fact, even in the Northern Song Dynasty, there were only a few pieces recognized as Wang’s original handwriting, such as the “Wang Lue Tie”.“Ping An Tie” on silk is believed to be an imitation of Wang Xizhi by Song people. It is lucky that we can see this masterpiece again.时过一千六百年,王羲之直接手写的原迹早已无存。

其实,就在北宋时也只有几件视为原迹,如米芾曾获得的《王略帖》。

传世的王羲之书迹有两类,一是后人钩摹的墨迹本,一是石刻或者木刻的碑帖。

碑帖从钩摹开始,经过上石、刊刻、捶拓,再经过装裱的过程,书法原貌往往会打了折扣。

墨迹摹本是从原迹上直接钩摹下来的,或者从唐摹本上再钩摹下来的,方法是双钩廓填或者双钩廓填兼临写。

这中间总以唐代硬黄纸所摹为最精。

现存唐摹王羲之帖有:1.《快雪时晴帖》;2.《远宦帖》;3.《奉桔帖》、《平安帖》、《何如帖》三帖合装(以上俱在台北故宫博物院,这里的《平安帖》帖文与本文讲的不同。

);4.《丧乱帖》、《二谢帖》、《得示帖》三帖合装;5.《孔侍中帖》、《频有哀祸帖》二帖合装;6.《游目帖》(以上俱在日本);7.《姨母帖》、《初月帖》(合装于《万岁通天帖》中,在辽宁省博物馆。

略述宋代刻帖的种类刻帖是我国古代书法作品广为流传的一种形式, 它对书法艺术的传播、扩大书法艺术的影响, 起到一定的催化作用。

尤其是宋代刻帖, 在中国书法史上占有极其重要的地位。

宋代刻帖, 是历史上保留魏晋六朝以及唐宋书迹最重要的资料宝库, 不仅对宋代书法产生重要影响, 而且对后人的影响也极为深远。

刻帖盛行起于宋,历经元、明, 直至清乾、嘉时,一直久盛不衰。

刻帖这种形式虽然不是在宋代才出现的,但作为书学范本广泛传播, 确是自北宋兴起, 宋代刻帖在普及书法教育、保存前人书迹等方面起到了至关重要的作用, 具有划时代的意义。

宋代刻帖大兴, 不仅保存了大量的古代书迹, 也反映出宋朝社会对于书法艺术的自觉追求。

宋代刻帖盛行, 有几十种之多。

面我们择要介绍一些著名的刻帖。

1 丛帖1.1历代丛帖(1)《淳化阁帖》,是中国最早的一部汇集各家书法墨迹的法帖。

宋淳化三年(992 年), 北宋第二个皇帝太宗赵炅, 命翰林侍书王著编刻, 共十卷。

前五卷收历代君臣的作品, 后五卷专收二王法书。

全帖有420件作品,共2287行。

据说这部帖刻于枣木板上刻成后朝廷专建“秘阁”庋藏帖板, 故名《淳化秘阁法帖》, 简称淳化阁帖》、《阁帖》。

元赵孟《松雪斋文集?阁帖跋》曰:“宋太宗淳化中,诏翰林侍书王著,以所购书, 由三代至唐,厘为十卷,摹刻秘阁。

赐宗室、大臣人一本, 遇大臣进二府辄墨本赐焉。

后乃止不赐, 故世尤贵之。

”宋代记录, 初拓用“澄心堂纸”、“李廷墨” , 未见此种拓本流传。

此帖有“法帖之祖”之誉, 即使在北宋当代, 也属难得之物。

民间尊之为“祖帖” , 纷纷辗转翻刻, 广为流布, 形成了宋、元、明、清“帖学”书派大盛的局面, 对后世影响深远。

可惜的是, 宋仁宗庆历年间, 宫中意外失火, 拓印《淳化阁帖》的枣木原版不幸全部焚毁, 因而初期的拓本就显得异常珍贵,被视为宝物, 价值连城。

(2)《潭帖》十卷,宋庆历五年刘沆(995 —1060年)于庆历年间出知潭州(今湖南长沙)时, 命慧照大师希白摹刻、历时四年而成的《淳化阁帖》翻刻本, 共十卷。

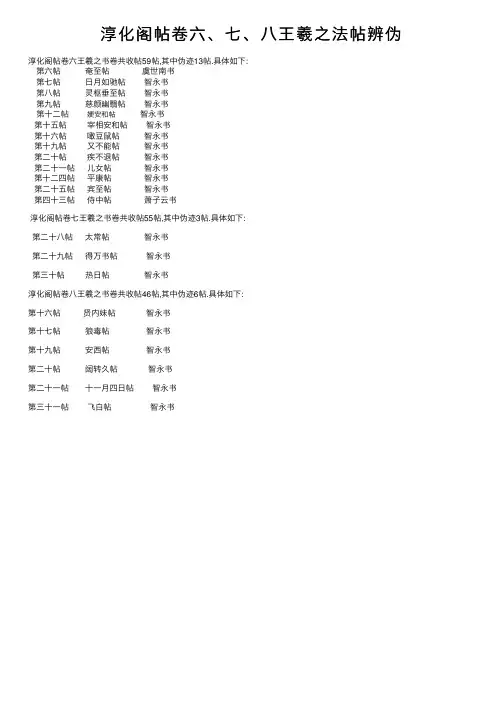

淳化阁帖卷六、七、⼋王羲之法帖辨伪淳化阁帖卷六王羲之书卷共收帖59帖,其中伪迹13帖.具体如下:

第六帖奄⾄帖虞世南书

第七帖⽇⽉如驰帖智永书

第⼋帖灵枢垂⾄帖智永书

第九帖慈颜幽翳帖智永书

第⼗⼆帖㛐安和帖智永书

第⼗五帖宰相安和帖智永书

第⼗六帖噉⾖⿏帖智永书

第⼗九帖⼜不能帖智永书

第⼆⼗帖疾不退帖智永书

第⼆⼗⼀帖⼉⼥帖智永书

第⼗⼆四帖平康帖智永书

第⼆⼗五帖宾⾄帖智永书

第四⼗三帖侍中帖萧⼦云书

淳化阁帖卷七王羲之书卷共收帖55帖,其中伪迹3帖.具体如下:

第⼆⼗⼋帖太常帖智永书

第⼆⼗九帖得万书帖智永书

第三⼗帖热⽇帖智永书

淳化阁帖卷⼋王羲之书卷共收帖46帖,其中伪迹6帖.具体如下:

第⼗六帖贤内妹帖智永书

第⼗七帖狼毒帖智永书

第⼗九帖安西帖智永书

第⼆⼗帖阔转久帖智永书

第⼆⼗⼀帖⼗⼀⽉四⽇帖智永书

第三⼗⼀帖飞⽩帖智永书。

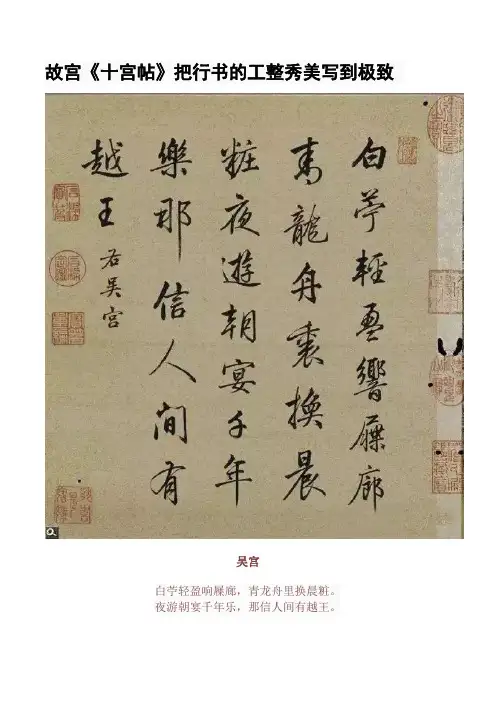

故宫《十宫帖》把行书的工整秀美写到极致

吴宫

白苧轻盈响屧廊,青龙舟里换晨粧。

夜游朝宴千年乐,那信人间有越王。

楚宫

渚宫春暖翠华遥,帘幙风轻裊细腰。

不道君王深注意,行云行雨隔迢迢。

秦宫

春锁阿房静管弦,尘生舞袖為谁妍?

从来不识君王面,忽过人间卅六年。

汉宫

水晶盘净玉腰酥,爱舞因怜可用扶?

底事天家万乘富,等闲难获画明珠。

魏宫

平生戎马乐何曾,铜雀虽成几度登?

不為夜臺听不见,悲歌一曲向西陵。

晋宫

灭蜀平吴处上游,大开武库兵甲收。

而今四海浑无事,只驾羊车日夜游。

隋宫

海错山珍杂綺罗,鑾舆空待未曾过。

夜深欲识君游处,但看飞萤点点多。

唐宮

沉香亭畔晚春妍,玉樹如煙院宇連。

何事宮娥群戲劇,應緣分得洗兒錢。

齐宫

步步莲华步步春,香凝罗袜不生尘。

何须洛浦遥相见,已是人间有洛神。

陈宫

结绮临春户对开,后庭花发引金杯。

景阳钟晓方酣宴,不信横江木梯来。

书法神品《十宫帖》出自清朝乾隆时期的太子太傅梁诗正之手,是为当时宝亲王

(乾隆)的七绝诗所书。堪称千古书法的上乘之作,现藏于故宫博物院,是国宝

级文物。

梁诗正(1697—1763)清朝大臣,钱塘(今浙江杭州)人。雍正八年探花,官至

东阁大学士。梁诗正工书法,初学柳公权,继参赵孟頫、文征明,晚年师颜真卿、

李邕,编历代名家书法真迹《三希堂法帖》。又受命撰《唐宋诗醇》、《西清古

鉴》。

王羲之的九大名帖王羲之是东晋伟大书法家,他一变汉魏朴质书风,开晋后妍美劲健之体,创楷、行、草之典范,后世莫不宗法。

他行书字帖《兰亭序》是他的的代表作,被书法界誉为“天下第一行书”,千百年来倾倒了无数习书者。

王羲之亦因此被后人尊称为“书圣”。

唐太宗李世民倡导王羲之的书风。

他亲自为《晋书》撰《王羲之传》,搜集、临摹、欣赏王羲之的真迹。

王羲之的行书有如行云流水,其中又以兰亭叙为最极品;晋穆帝永和九年三月三日,右军宦游山阴,与孙统承、谢安等四十一人在会稽山阴的兰亭聚会,修袚褉之礼。

饮酒赋诗,由他以特选的鼠须笔和蚕茧纸,乘兴而书写了一篇序,记序盛会,共三百二十四字,其中二十个「之」字名有不同的体态及美感。

此帖下笔有如神助,有「遒媚劲健,绝代所无」之誉。

帖文:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也,群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟(通“晤”)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

古人云:“死生亦大矣。

”岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

王羲之行书《平安帖·何如帖·奉橘帖》台北故宫博物院藏帖文:此粗平安修载来十余日诸人近集存想明日当复悉来无由同增概王羲之行书《平安帖·何如帖·奉橘帖》,三帖连为一纸。

《王羲之⼗七帖》释⽂《王羲之⼗七帖》释⽂《王羲之⼗七帖》释⽂《法书要录》●卷⼗○《右军书记》《⼗七帖》长⼀丈⼆尺,即贞观中内本也。

⼀百七⾏,九百四⼗⼆字,是ピ赫著名帖也。

太宗皇帝购求⼆王书,⼤王书有三千纸,率以⼀丈⼆尺为卷。

取其书迹及⾔语,以类相从缀成卷,以“贞观”两字为⼆⼩印印之。

褚河南监装背,率多紫檀轴⾸,⽩檀⾝,紫罗衤票织成带。

开元皇帝⼜以“开元”⼆字为⼆⼩印印之,跋尾⼜列当时⼤⾂等。

《⼗七帖》者,以卷⾸有“⼗七⽇”字,故号之。

⼆王书,后⼈亦有取帖内⼀句语稍异者衤票为帖名,⼤约多取卷⾸三两字及帖⾸三两字也。

⼗七⽇先书,郗司马未去,即⽇得⾜下书,为慰。

先书以具,⽰复数字。

吾前东,粗⾜作佳观。

吾为逸民之怀久矣,⾜下何以⽅复及此?似梦中语耶?⽆缘⾔⾯,为欢。

书何能悉。

瞻近,⽆缘省告,但有悲欢。

⾜下⼩⼤悉平安也。

云卿当来居此,喜迟不可⾔,想必果⾔告有期⽿。

亦度卿当不居京。

此既僻,⼜节⽓佳,是以欣卿来也。

此信旨还具⽰问。

龙保等平安也,谢之。

甚迟见,卿舅可早⾄,为简隔也。

今往丝布单⾐财⼀端,⽰致意。

知⾜下⾏⾄吴,念违离不可居。

叔当西耶?迟知问。

计与⾜下别,廿六年于今。

虽时书问,不解阔怀。

省⾜下先后⼆书,但增欢慨。

顷积雪凝寒,五⼗年中所⽆。

想顷如常。

冀来夏秋间,或复得⾜下问⽿。

⽐者悠悠,如何可⾔。

吾服⾷久,犹为劣劣。

⼤都⽐之年时为复可⽿。

⾜下保爱为上。

临书但有惆怅。

省⾜下别疏,具彼⼟⼭川诸奇。

杨雄《蜀都》、左太冲《三都》,殊为不备悉。

彼故为多奇,益令其游⽬意⾜也。

可得果,当告卿求迎,少⼈⾜⽿。

⾄时⽰意,迟此期真以⽇为岁。

想⾜下镇彼⼟未有动理⽿。

要欲及卿在彼,登汶岭、峨眉⽽旋,实不朽之盛事。

但⾔此⼼以驰于彼矣。

诸从并数有问,粗平安,唯修载在远,⾳问不数,悬情。

司州疾笃,不果西,公私可恨。

⾜下所云皆尽事势,吾⽆间然。

诸问想⾜下别具,不复⼀⼀。

得⾜下旃、胡桃药⼆种,知⾜下⾄戎盐乃要也。

是服⾷所须,知⾜下谓须服⾷。

怀素草书论书帖释文

怀素《论书帖》原文

原文

为其山不高,地亦无灵;为其泉不深,水亦不清;为其书不精,亦无令名,后来足可深戒。

藏真自风废,近来已四岁,近蒙薄减,今所为其颠逸,全胜往年。

所颠形诡异,不知从何而来,常自不知耳。

昨奉《二谢》书,问知山中事有也。

注释

•为:因为,如果。

•令名:美好的名声。

•深戒:深深引以为戒。

•藏真:怀素的字。

•风废:因风痹之症而身体废损,指患病。

•薄减:病情稍微减轻。

•颠逸:颠狂纵逸,形容书法的豪放洒脱之态。

•诡异:奇特,怪异。

•奉:恭敬地接受,这里可理解为收到。

•《二谢》书:指王羲之的草书《二谢帖》。

释文

如果山不高大,那么土地也会没有灵气;如果泉不幽深,那么水也不会清澈;如果书法不精湛,那么也不会有美名,后人应当深深以此为戒。

我自从患风痹之症以来,至今已经四年了。

近来病情稍微减轻,如今我所写的字的颠狂纵逸之态,完全超过了往年。

但这种颠狂纵逸所呈现出的形态十分怪异,我自己也常常不知道是从哪里来的。

昨天我收到了王羲之的《二谢帖》,通过问人得知了一些山中的事情。

长平帖4行,38字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文得告承长平,未佳善得适,适君如常也。

知有患苦,耿耿。

念劳心,食少,劳甚,顿还。

白不具。

王羲之再拜。

小大佳帖4行,42字。

草书。

《右军书记》著录,又名《都下帖》。

入刻《淳化阁帖》等。

释文足下小大佳也。

诸疾苦忧劳非一,如何?复得都下近问不?吾得敬和二十三日书,无他。

重熙住定为善。

谢二侯。

省飞白帖3行,25字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文省飞白乃致佳。

造次寻之,乃欲穷本,无论小进也。

称此,将青于蓝。

丹杨帖5行,42字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文知比得丹杨书,甚慰。

乖离之叹,尚复可言,寻答其书。

足下反事复行,便为索然,良不可言。

此亦分耳。

迟面,一一。

太常帖5行,42字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文太常故患胛,灸愈,体中可可耳。

仆射事已行。

以《表》让,未知恕不? 未复司州旨告,悬悚。

鄱阳岁使,应有书,而未得。

得万书帖4行,34字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文向亦得万书,委曲备悉,使人慨然。

见足下,乃悉知。

叔虎克昨发,月半略必至。

未见,劳参军。

热日帖3行,29字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文热日更甚。

得书,知足下不堪之,同此无赖。

早且乘凉,行欲往,迟散也。

王羲之。

多日帖3行,29字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文七月六日羲之白:多日不知问,邑邑。

得二日书,知足下比问,耿耿。

今已佳也。

期已至帖1行,10字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文期已至,迟还,具足下问耳。

力东帖3行,20字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文当力东,治道家,无缘省苦,但有悲慨!不得东,此月问。

舍子帖2行,19字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文信云:舍子别送,乃是北方物也。

何以欲此?欲几许?月末帖2行,11字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文月末必往,迟见君,无以为喻。

择药帖4行,45字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文乡里人择药,有发梦而得此药者。

足下岂识之不? 乃云服之令人仙,不知谁能试者?形色故小异,莫可尝见者。

谢二侯。

昨见帖5行,48字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文昨见君,欢复无喻。

然未善悉,想宿昔可耳。

肋中云何,一善消息,值周转胜也。

耿耿。

疾患小差。

与弘远俱诣,迟共写怀。

王羲之白。

雪候帖3行,27字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文雪候既不已,寒甚。

盛冬平可,苦患。

足下亦当不堪之。

转复知问。

王羲之。

知远帖3行,23字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文知远比当造,顷迟见此子。

真以日为岁。

足下得审问,旨令吾。

荀侯帖5行,30字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文荀侯佳不? 未果,就卿许,企怀耳。

安西音信明公,愚得归洛也。

计介解有悬休寻。

知君帖3行,24字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文知君当有分住者,念处穷毒而复分乖尚可居情想反理断当。

旦反帖4行,40字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文旦反想至,所苦晚,差不? 耿耿。

仆脚中不堪,沉阴重痛不可言。

不知何以治之,忧深。

力不一一。

王羲之顿首。

自慰帖4行,31字。

行书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文深以自慰,理有大断,其思豁之令尽,足下勿乃忧之。

足下殊当忧吾,故一一,示问。

毒热帖3行,31字。

行书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文晚复毒热,想足下所苦,并以佳,犹耿耿。

吾至顿劣,冀凉言散,力知问。

王羲之顿首。

足下家帖4行,30字。

行草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文足下家极知无可将接,为雨,遂乃不复,更诸弟兄问,疾深护之。

不具。

羲之白耳。

小园帖15行,103字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文仆近修小园子,殊佳。

致果杂药,深可致怀也。

偿因行往,希见。

何公处动静,故一一。

常患,驰情。

散骑痈转利,庆慰。

姊故诸恶,及侧永嘉慰。

奉集欣熹无喻,余可耳。

得华直疏,故尔,诸恶不差,悬忧。

顺何似未复庆等,近消息,悬心。

君并何为耶。

此犹未得尽集,理行大NFDA7 ,迟此无喻。

知问帖2行,11字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文离不可居,叔当西耶。

迟知问。

小大悉帖6行,57字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文羲之死罪:小大悉比来未? 惟不可怀。

未复临海问,悬情。

计宾命行应至。

迟卞公还具。

承问妹极得散力,以为至慰。

期等故尔耳。

因缘,不多白。

羲之死罪。

遇信帖2行,15字。

草书。

又名《不审帖》。

入刻《淳化阁帖》等。

释文不审定何日当北,遇信复白,迟承后问。

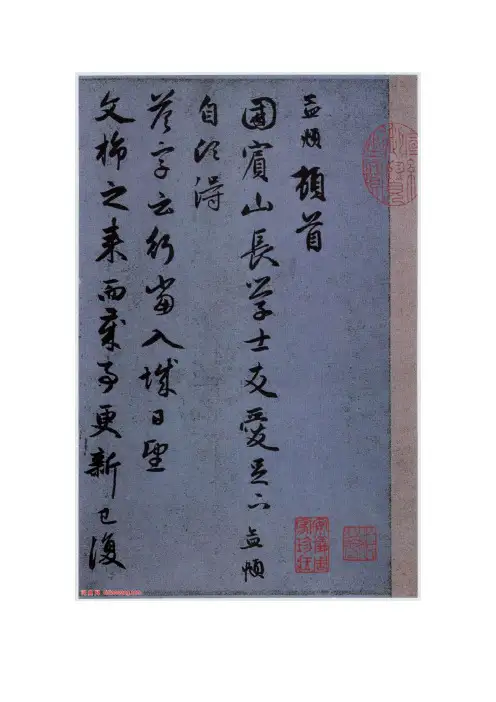

清和帖7行,58字。

草书。

又名《伏想清和帖》。

入刻《淳化阁帖》等。

释文伏想清和,士人皆佳。

适桓公十月末书,为慰。

云所在荒,甚可忧。

殷生数问北事势,复云何?想安西以至,能数面不?或云顿历阳,尔耶?无缘同为叹。

迟知问。

运民帖2行,13字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文运民不可得。

而要当得,甚虑叛散。

八日帖6行,63字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文八日羲之顿首:多日不知君问。

得一昨书,知君安善,为慰。

仆比小差,而疲剧。

昨若耶观望,乃苦与上隐痛,前后未有此也。

然一日一昔,劳复不极,以此为慰,力不一一。

乐著帖2行,15字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文乡里人乐著县户,今送其名,可为领受。

转佳帖9行,62字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文君顷就转佳不? 仆自秋便不佳,今故不善差。

顷还少啖脯,又时啖面,亦不以为佳,亦自劳弊。

散系转久,此亦难以求泰。

不去人间,而欲求分外,此或速弊。

皆如君言。

大热帖2行,20字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文便大热,足下晚可耳。

甚患此热。

力不一一。

王羲之白。

周常侍帖2行,9字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文此书因周常侍想必至。

吾唯帖4行,60字。

草书。

又名《诸怀帖》。

入刻《淳化阁帖》等。

释文吾唯辨辨,便知无复日也。

诸怀不可言。

知彼人已还。

吾此犹有小小往来。

不欲来者,其野近,当往就之耳。

不大思其方,不见可久理。

而任之者悠然。

此可叹息!西问帖3行,21字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文得西问,无他,想彼人甚平安。

此粗佳。

玄度来数日,为慰。

中郎女帖4行,32字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文中郎女颇有所向不?今时婚对,自不可复得。

仆往意,君颇论不?大都比亦当在君耶!发疟帖3行,20字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文发疟,比日疾患,欲无赖。

未面,邑邑!反不具。

王羲之白。

肿不差帖2行,17字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文得书知问,肿不差,乏气,匆匆,面近。

王羲之报。

如常帖4行,36字。

草书。

又名《昨还帖》。

入刻《淳化阁帖》等。

释文足下各如常。

昨还殊顿。

胸中淡闷,干呕转剧,食不可强,疾高难下治,乃甚忧之。

力不具。

王羲之。

贤内妹帖2行,17字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文得书,知足下问,吾既不佳,贤内妹未差,延期……狼毒帖3行,20字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文须狼毒,市求不可得。

足下或有者,分三两停。

须故示。

阔转帖3行,25字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文阔转久,劳想岂舍。

知足下常得之,卒未近缘,如何?足下数令知问。

冬中帖5行,50字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文十一月四日羲之白:冬中感怀深,始欲寒。

足下常疾何如? 不得近问,邑邑。

吾故苦心痛,不得食,经日甚为虚顿。

力及不具。

王羲之白。

周益州帖2行,15字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文周益州送此邛竹杖,卿尊长或须,今送。

执手帖3行,20字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文不得执手,此恨何深!足下各自爱,数惠告。

临书怅然。

阮公帖7行,54字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文阮公故尔,可忧。

时放恕大事,今令速言。

阿万守笃,大灸不得力,而从事以至,甚无计。

自必出,唯须小佳。

铁石今出求救,足下可复助。

旦令得通。

月末帖2行,11字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文家,月末,当至上虞。

妹亦俱去。

蒸湿帖4行,31字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文此蒸湿,难为人。

得示,知足下故尔堪行,想不成病耳。

吾至无赖,行克。

王羲之顿首。

西问帖1行,6字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文不得西问,耿耿。

丘令帖4行,32字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文丘令送此宅图云:可得四十亩,尔者为佳。

可与水丘共行视。

佳者,决便当取,问其贾。

不审帖3行,20字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文不审比出,日集聚不?一尔缅然。

恐东旋未期,诸情罔。

飞白帖3行,19字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文飞白不能乃佳,意乃笃好。

此书至难,或作,复与卿。

昨故遣书帖7行,70字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文羲之白:昨故遣书,当不相遇。

知君还,喜慰。

足下时行,想今善除,犹耿耿。

仆时行以十一日,而不除。

如比日便成委顿。

今日犹当小胜,不知能转佳不?积不?卿至。

劣劣。

力还不具。

王羲之白。

采菊帖5行,36字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文不审复何以永日,多少看未? 九日当采菊不?至日欲共行也。

但不知当晴不耳! 伦等还,殊慰意。

增慨帖4行,36字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文增慨。

知足下疾患,小佳。

当惠像想,示能果。

迟此善散非直,思想而已也。

寻复有问,足下以数示。

由为帖1行,7字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文由为诸,力不一一。

月半帖4行,36字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文月半哀感,奈何奈何! 念邑邑。

罔极之至,不可居处。

比日何似? NFDA8 差不?悒悒。

力知问。

王羲之顿首。

独坐帖4行,35字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文知彼乃尔,切切! 汝乃独坐,但有忧邑。

悬远,不能得遣人。

且吾无复久意,果去,当南视汝等也。

安西帖3行,28字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

《安西帖》与《如兄子帖》或为一帖。

释文一昨得安西六日书,无他,无所知说,故不复付送。

《让都督表》亦复常言耳。

如兄子帖3行,25字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文如兄子书,道嵩自必果。

今复与书督之。

足下敕令至,并与远书也。

黄甘帖4行,24字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文奉黄甘二百,不能佳。

想故得至耳。

船信不可得,不知前者至不?尊夫人帖3行,29字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文尊夫人不和,想小尔,今以佳。

念累息。

卿佳不?吾故劣劣!力知问。

王羲之敬问。

日五帖4行,31字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文日五期结极以大。

先师之言皆著,推此言之无验。

如此事君当欲知,故及。

宜停宅。

先生帖2行,14字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文先生适书,亦小小不能佳,大都可耳。

雨快帖7行,60字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文三月十六日羲之白:一昨省不悉,雨快,君可不?万石转差也,灸得力不?不得后问,悬悒,不去怀。

君云当有旨信,迟望其至。

仆劣劣。

故遣不一一,还具示。

王羲之。

卿女帖2行,17字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文取卿女,奈何奈何!为长史,休种不?何似,耿耿。

适欲遣书帖5行,48字。

草书。

入刻《淳化阁帖》等。

释文适欲遣书云得示,知足下得凉以为佳,甚慰。

知多疾患,念劳心。

吾故不欲食,几以为事恐不可久,邑邑。

思面拜,故果之。

王羲之。

此郡帖8行,66字。

草书。