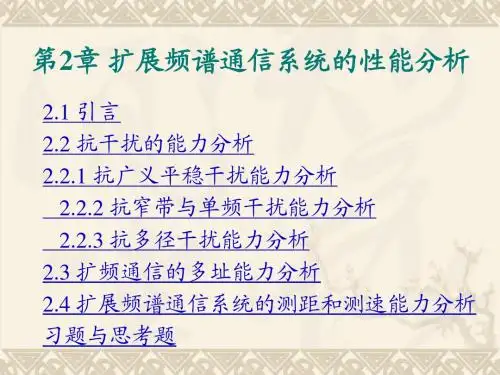

扩频通信第二章

- 格式:ppt

- 大小:494.50 KB

- 文档页数:55

扩频通信第一讲扩频通信系统概述扩频通信,即扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication),它与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。

扩频通信是将待传送的信息数据被伪随机编码(扩频序列:Spread Sequence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端则采用相同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据.这种通信方式与常规的窄道通信方式是有区别的:一是信息的频谱扩展后形成宽带传输;二是相关处理后恢复成窄带信息数据。

正是由于这两大持点,使扩频通信有如下的优点:抗干扰抗噪音抗多径衰落具有保密性功率谱密度低,具有隐蔽性和低的截获概率可多址复用和任意选址高精度测量等正是由于扩频通信技术具有上述优点,自50年代中期美国军方便开始研究,一直为军事通信所独占,广泛应用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个领域。

直到80年代初才被应用于民用通信领域。

为了满足日益增长的民用通信容量的需求和有效地利用频谱资源,各国都纷纷提出在数字峰窝移动通信、卫星移动通信和未来的个人通信中采用扩频技术,扩频技术已广泛应用于蜂窝电话、无绳电话、微波通信、无线数据通信、遥测、监控、报警等系统中第二讲扩展频谱通信的基本概念2.1 扩展频谱通信的定义所谓扩展频谱通信,可简单表述如下:“扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据”。

这一定义包含了以下三方面的意思:一、信号的频谱被展宽了。

我们知道,传输任何信息都需要一定的带宽,称为信息带宽。

例如人类的语音的信息带宽为300Hz --— 3400Hz,电视图像信息带宽为数MHz。

为了充分利用频率资源,通常都是尽量采用大体相当的带宽的信号来传输信息。

在无线电通信中射频信号的带宽与所传信息的带宽是相比拟的。

第1章 扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信技术和通信理论的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题开展的。

所以,有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。

有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。

这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。

在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。

显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。

在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。

可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。

由于信息在传输过程中受到干扰,收到的与发出的信息并不完全相同。

可靠性就是用来衡量收到信息与发出信息的符合程度。

因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,决定于通信系统的抗干扰性。

在模拟通信系统中,传输可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。

在数字通信系统中,传输可靠性是用差错率来衡量的。

扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了应用。

近年来,扩展频谱通信技术的理论和应用发展非常迅速。

扩频通信是扩展频谱通信的简称。

我们知道,频谱是电信号的频域描述。

承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即表示为一个时间的函数)(t f 。

信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。

频域和时域的关系由(1-1)确定:⎰∞∞--=dt e t f f F ft j π2)()(⎰∞∞-=df e f F t f ft j π2)()( (1-1)函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)绝对可积,即dt t f ⎰∞∞-)(必须为有限值。

扩展频谱通信系统是指待传输信息的频谱用某个特定的扩频函数(与待传输的信息码无关)扩展后成为宽频带信号,送入信道中传输,再利用相应的手段将其压缩,从而获取传输信息的通信系统。

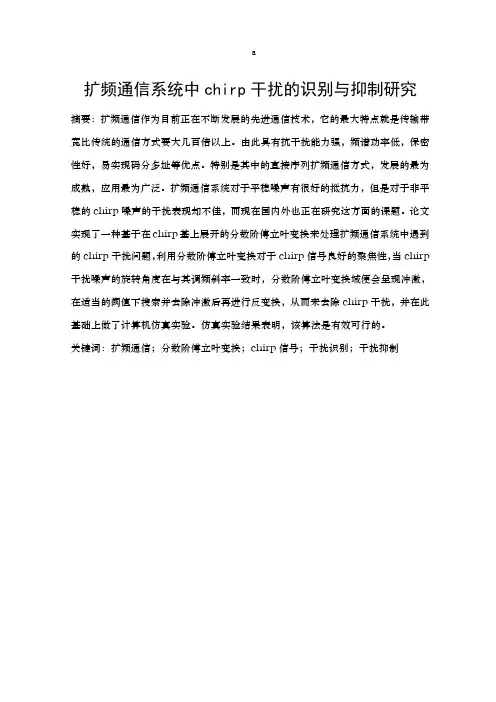

扩频通信系统中chirp干扰的识别与抑制研究摘要:扩频通信作为目前正在不断发展的先进通信技术,它的最大特点就是传输带宽比传统的通信方式要大几百倍以上。

由此具有抗干扰能力强,频谱功率低,保密性好,易实现码分多址等优点。

特别是其中的直接序列扩频通信方式,发展的最为成熟,应用最为广泛。

扩频通信系统对于平稳噪声有很好的抵抗力,但是对于非平稳的chirp噪声的干扰表现却不佳,而现在国内外也正在研究这方面的课题。

论文实现了一种基于在chirp基上展开的分数阶傅立叶变换来处理扩频通信系统中遇到的chirp干扰问题,利用分数阶傅立叶变换对于chirp信号良好的聚焦性,当chirp 干扰噪声的旋转角度在与其调频斜率一致时,分数阶傅立叶变换域便会呈现冲激,在适当的阈值下搜索并去除冲激后再进行反变换,从而来去除chirp干扰,并在此基础上做了计算机仿真实验。

仿真实验结果表明,该算法是有效可行的。

关键词:扩频通信;分数阶傅立叶变换;chirp信号;干扰识别;干扰抑制Research on the identification and suppression of chirp interference in spread spectrumcommunication systemsAbstract:Spread Spectrum communication is a continuous developing advanced communication technology, whose biggest character is that its transmission bandwidth is wider over hundreds times than the traditional means of communication. Spread Spectrum communication has many advantages such as good anti-interference, low spectrum power, good confidentiality, and easy to realize the CDMA. In particular, the direct sequence spread spectrum communication, is the most mature and the most widely used communication ways. The spread spectrum communication system has good resistance performance for the stationary noise, but for the non-stationary chirp noise, the performance is poor. Now the domestic and abroad are also looking into the issue. In this paper, the solution which is based on the chirp-launched on fractional Fourier transform to deal with the spread spectrum communication system encountered the chirp interference, using the good focus of the chirp signal in fractional Fourier transform, when rotate the chirp noise a appropriate angle corresponding with the chirp rate, fractional Fourier Transform representation will show a strong pulse .than search the pulse in the appropriate threshold and after the removal of the noise, transform the signal back. And all of those had been done in theform of computer simulation. The simulation results show that the method is feasible and effective.Keywords: Spread Spectrum communication; fractional Fourier transform; chirp signal; Interference identification; Interference suppression目录第一章绪论 (1)1.1 引言 (1)1.2 本课题目前的研究现状和研究意义 (1)1.3 论文研究的主要内容和组织结构 (2)第二章扩频通信 (4)2.1 扩频通信概述 (4)2.1.1 扩频通信的定义 (5)2.1.2 扩频通信的理论基础 (6)2.2 直接序列扩频工作方式 (8)2.3 其他工作方式 (15)第三章分数阶傅里叶变换 (18)3.1 分数阶傅里叶变换的研究与发展 (18)3.2 分数阶傅里叶变换定义及其性质 (19)3.2.1 分数阶傅里叶变换的定义 (20)3.2.2 分数阶傅里叶变换的性质 (22)第四章扩频通信系统中chirp干扰的识别与抑制的实现 (24)4.1 扩频通信中调制信号的仿真 (24)4.2 chirp干扰噪声的仿真 (26)4.3 分数阶傅里叶变换处理chirp噪声的基本原理 (27)4.3.1 chirp噪声的聚集性在分数阶傅里叶域的解释 (28)4.3.2 chirp噪声分数阶傅里叶域滤波的基本原理 (29)4.3.3 chirp噪声分数阶傅里叶域滤波模型 (30)4.4 chirp干扰识别与抑制的实验 (31)4.4.1 chirp干扰识别与抑制算法 (31)4.4.2 三种调制方式的chirp识别与抑制实验 (36)第五章总结 (45)致谢 (47)参考文献 (48)附录 (49)第一章绪论1.1 引言扩展频谱通信系统是在一个很宽的频带上,用于扩展基带信号(即信息)的频谱,然后再进行传输的一种系统。

直接序列扩频通信系统抗干扰性能分析在现代战争中,通信对抗扮演着越来越重要的角色。

随着计算机技术、微电子技术等大量高新技术的应用,军事通信获得了长足的发展,尤其是跳频、扩频等一些新的通信手段应用之后,使得通信频谱越来越宽,通信的反侦察、抗干扰能力越来越强,迫使各国加紧对通信对抗技术以及装备的研制。

直接序列扩频通信由于其优良的多址接入、低截获概率、抗干扰和强保密等特性,使得它在军事通信、卫星通信和民用领域得到了广泛应用.在电子对抗中,对扩频通信的有效干扰成为制胜关键。

第一章研究背景介绍1。

1直扩通信研究背景现代战争首先是电子战,在电子战中失去优势的一方,将导致通信中断,指挥失灵等,从而丧失战争主导权。

两次海湾战争,前南斯拉夫战争以及阿富汗战争都是很好的佐证。

因此,通信对抗作为C4ISR系统的核心,越来越受到各国的重视。

通信对抗属于电子对抗,它包括通信侦察、通信干扰等主要对抗措施.通信对抗的目的在于:侦收和截获敌方信息,测量有关技战术参数;采用各种干扰方式阻止敌方正常通信并抑制敌方对我方的干扰,保证我方通信系统有效工作.扩频通信作为新型的通信方式,具有优良的抗干扰、抗衰落和抗多径性能及频谱利用率高、多址通信等诸多优点,并被广泛地应用于军事通信领域,极大地提高了通信系统的抗截获和抗干扰能力。

因此,扩频通信系统成为干扰方的首要作战目标,同时,扩频通信的抗干扰、抗截获、抗侦破特性给干扰方带来了巨大的困难.为取得现代电子战的胜利,针对扩频通信系统研究高效的干扰方式,如何有效的干扰成为取得现代电子战胜利的重要一环,对战时通信对抗具有重要意义。

1。

2直扩通信的军事应用情况1)直扩通信技术在舰艇卫星通信系统上应用广泛.国外舰艇卫星通信系统和国内舰艇卫星通信系统均采用码分多址通信方式,使用C波段。

这样网络组织与撤收灵活,通信质量高,频道使用少。

从目前使用看,这种方式充分发挥了直接序列扩频通信的特点,是扩频通信应用成功的范例。

(通信企业管理)cdma扩频通信绪论1.1C DMA系统的发展历程自从20世纪70年代末出现蜂窝通信以来,世界各地的移动通信业得到了迅猛发展,蜂窝通信的技术本身也有了长足的进步,移动通信网络已经从模拟蜂窝网发展到了数字蜂窝网。

D.H.Ring在1947年提出蜂窝概念,在20世纪60年代对此进行了系统的实验,60年代末,70年代初开始出现了第一个蜂窝电话系统。

蜂窝的意思是将一个大区域划分为几个小区,相邻的小区使用不同的频率进行传输,以避免互相干扰。

在70年代末,半导体技术的发展和微处理器的出现,解决了困扰移动通信的终端小型化和系统设计等关键问题,进一步推动了蜂窝移动通信系统的发展。

但是随着用户数量的急剧增加,传统的大区制移动通信系统很快就达到饱和状态,无法满足服务要求。

针对这种情况,贝尔实验室提出了小区制的蜂窝式移动通信系统的解决方案,1978年开发了先进移动电话系统AMPS(AdvanceMobilePhoneService),欧洲推出了全地址通信系统TACS(TotalAccessCommunicationSystem),日本的电报和电话系统(NAMTS),北欧移动电话系统(NMTS)和原联邦德国的(NETZ-C),然而以AMPS,TACS 为代表的蜂窝式模拟移动通信系统,称为第一代移动通信系统,第一代模拟蜂窝网采用频分多址(FDMA)方式。

自从1981年第一代的以FDMA技术为基础的模拟移动通信系统建立和使用以来,蜂窝移动通信市场的发展和需求大大超过了乐观人士的原有预测。

在短短几年里,模拟蜂窝系统就面临着阻塞概率高,呼叫中断率增高,蜂窝系统的干扰增大,蜂窝系统迫切需要增容的压力。

并且由于模拟蜂窝系统本身的缺陷(频谱效率低,保密性差等),系统的设计容量远远不能满足需求。

因此20世纪80年代中期,不少国家都在探索蜂窝网通信系统如何从模拟向数字方向转变的方法。

1988年9月,美国蜂窝通信工业协会(CTIA)发布了一个称为《用户的性能要求(UPR)》的文件,提出了对下一代蜂窝网的技术要求。