02急性肝炎(黄疸型)临床路径

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:3

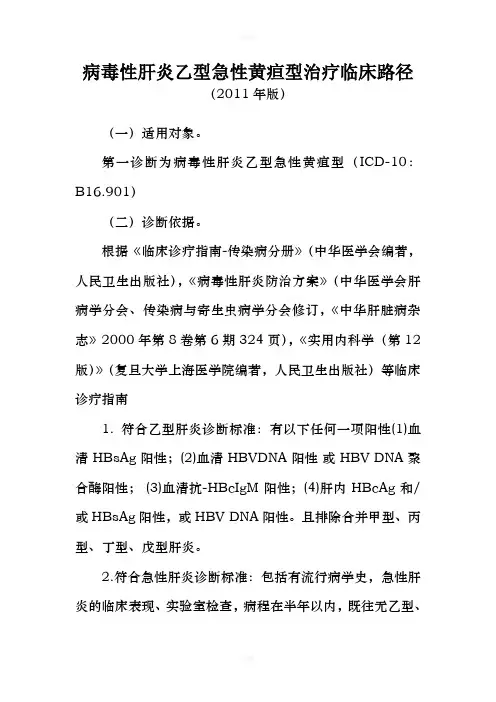

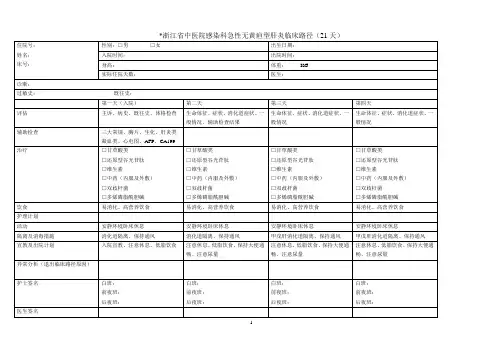

病毒性肝炎乙型急性黄疸型治疗临床路径(2011年版)(一)适用对象。

第一诊断为病毒性肝炎乙型急性黄疸型(ICD-10:B16.901)(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-传染病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《病毒性肝炎防治方案》(中华医学会肝病学分会、传染病与寄生虫病学分会修订,《中华肝脏病杂志》2000年第8卷第6期324页),《实用内科学(第12版)》(复旦大学上海医学院编著,人民卫生出版社)等临床诊疗指南1. 符合乙型肝炎诊断标准:有以下任何一项阳性(1)血清HBsAg阳性;(2)血清HBVDNA阳性或 HBV DNA聚合酶阳性; (3)血清抗-HBcIgM阳性;(4)肝内HBcAg和/或HBsAg阳性,或HBV DNA阳性。

且排除合并甲型、丙型、丁型、戊型肝炎。

2.符合急性肝炎诊断标准:包括有流行病学史,急性肝炎的临床表现、实验室检查,病程在半年以内,既往无乙型、丙型、丁型肝炎或HBV携带史,或肝组织病理学检查符合急性肝炎。

3.符合黄疸型肝炎诊断标准:血清胆红素>17.1umol/L,或尿胆红素阳性,并排除其它原因引起的黄疸。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-传染病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《病毒性肝炎防治方案》(中华医学会肝病学分会、传染病与寄生虫病学分会修订,《中华肝脏病杂志》2000年第8卷第6期324页),《实用内科学(第12版)》(复旦大学上海医学院编著,人民卫生出版社)等临床诊疗指南1.一般治疗(休息、营养、禁酒)。

2.药物治疗:保肝及支持、对症治疗,中医中药治疗等。

(四)标准住院日为25-30天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:B16.901病毒性肝炎乙型急性黄疸型疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目。

1.入院后必须完成的检查:(1)血常规+血型、尿常规、大便常规+潜血;(2)肝肾功能、电解质、血糖、血氨、凝血功能、甲胎蛋白(AFP)、甲、乙、丙、丁、戊型肝炎血清学指标,HBV-DNA定量、HBVM定量;感染性疾病筛查(艾滋病、梅毒等)。

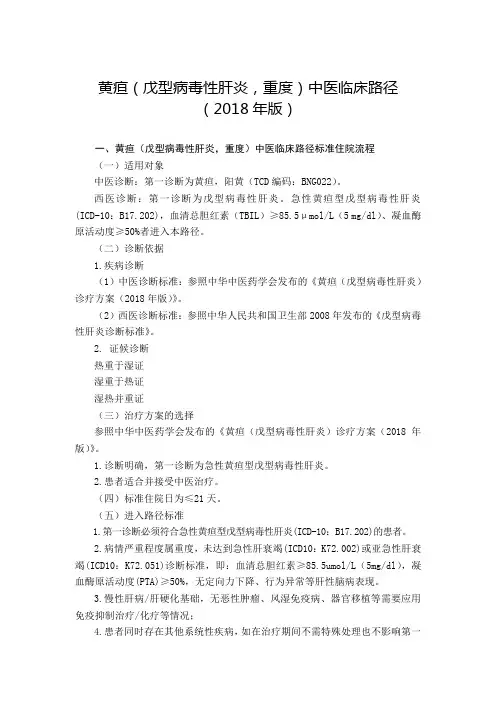

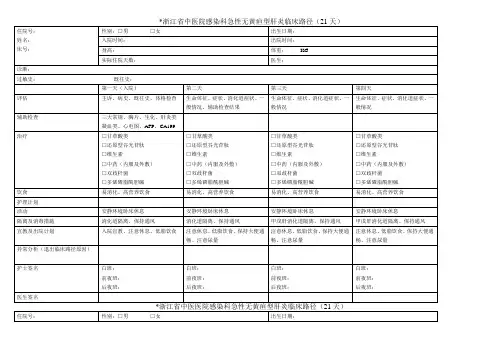

黄疸(戊型病毒性肝炎,重度)中医临床路径(2018年版)一、黄疸(戊型病毒性肝炎,重度)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为黄疸,阳黄(TCD编码:BNG022)。

西医诊断:第一诊断为戊型病毒性肝炎。

急性黄疸型戊型病毒性肝炎(ICD-10:B17.202),血清总胆红素(TBIL)≥85.5μmol/L(5 mg/dl)、凝血酶原活动度≥50%者进入本路径。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照中华中医药学会发布的《黄疸(戊型病毒性肝炎)诊疗方案(2018年版)》。

(2)西医诊断标准:参照中华人民共和国卫生部2008年发布的《戊型病毒性肝炎诊断标准》。

2. 证候诊断热重于湿证湿重于热证湿热并重证(三)治疗方案的选择参照中华中医药学会发布的《黄疸(戊型病毒性肝炎)诊疗方案(2018年版)》。

1.诊断明确,第一诊断为急性黄疸型戊型病毒性肝炎。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤21天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合急性黄疸型戊型病毒性肝炎(ICD-10:B17.202)的患者。

2.病情严重程度属重度,未达到急性肝衰竭(ICD10:K72.002)或亚急性肝衰竭(ICD10:K72.051)诊断标准,即:血清总胆红素≥85.5umol/L(5mg/dl),凝血酶原活动度(PTA)≥50%,无定向力下降、行为异常等肝性脑病表现。

3.慢性肝病/肝硬化基础,无恶性肿瘤、风湿免疫病、器官移植等需要应用免疫抑制治疗/化疗等情况;4.患者同时存在其他系统性疾病,如在治疗期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种的不同证候特点,重点观察本病的主要症状,包括身目发黄、小便黄赤、纳呆、腹胀、倦怠乏力、发热、口干、口苦、恶心呕吐、头身困重、胁肋胀痛等,以及舌像、脉象的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、大便常规及隐血。

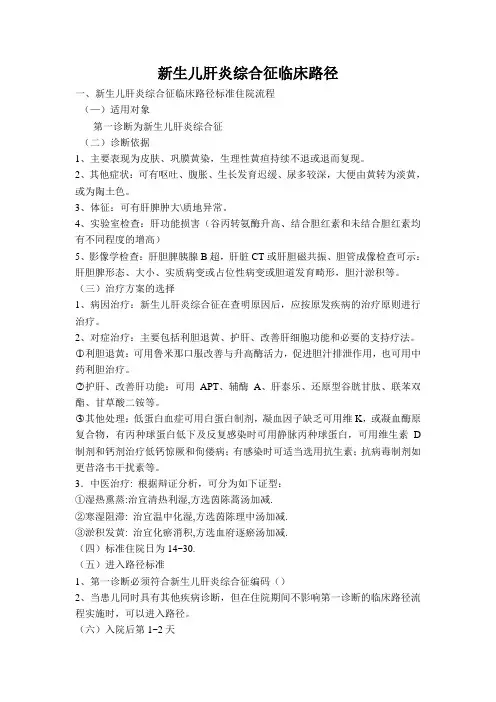

新生儿肝炎综合征临床路径一、新生儿肝炎综合征临床路径标准住院流程(—)适用对象第一诊断为新生儿肝炎综合征(二)诊断依据1、主要表现为皮肤、巩膜黄染,生理性黄疸持续不退或退而复现。

2、其他症状:可有呕吐、腹胀、生长发育迟缓、尿多较深,大便由黄转为淡黄,或为陶土色。

3、体征:可有肝脾肿大\质地异常。

4、实验室检查:肝功能损害(谷丙转氨酶升高、结合胆红素和未结合胆红素均有不同程度的增高)5、影像学检查:肝胆脾胰腺B超,肝脏CT或肝胆磁共振、胆管成像检查可示:肝胆脾形态、大小、实质病变或占位性病变或胆道发育畸形,胆汁淤积等。

(三)治疗方案的选择1、病因治疗:新生儿肝炎综合征在查明原因后,应按原发疾病的治疗原则进行治疗。

2、对症治疗:主要包括利胆退黄、护肝、改善肝细胞功能和必要的支持疗法。

○1利胆退黄:可用鲁米那口服改善与升高酶活力,促进胆汁排泄作用,也可用中药利胆治疗。

○2护肝、改善肝功能:可用APT、辅酶A、肝泰乐、还原型谷胱甘肽、联苯双酯、甘草酸二铵等。

○3其他处理:低蛋白血症可用白蛋白制剂,凝血因子缺乏可用维K,或凝血酶原复合物,有丙种球蛋白低下及反复感染时可用静脉丙种球蛋白,可用维生素D 制剂和钙剂治疗低钙惊厥和佝偻病;有感染时可适当选用抗生素;抗病毒制剂如更昔洛韦干扰素等。

3.中医治疗: 根据辩证分析,可分为如下证型:①湿热熏蒸:治宜清热利湿,方选茵陈蒿汤加减.②寒湿阻滞: 治宜温中化湿,方选茵陈理中汤加减.③淤积发黄: 治宜化瘀消积,方选血府逐瘀汤加减.(四)标准住院日为14~30.(五)进入路径标准1、第一诊断必须符合新生儿肝炎综合征编码()2、当患儿同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)入院后第1~2天1、必需的检查项目:○1血常规、尿常规、粪便常规。

○2肝功能、血清胆红素、肾功能、离子四项。

○3肝炎病毒等病毒病原学检查,优生五项、输血前四项、凝血四项、血培养、中段尿培养。

丙型肝炎临床路径一、丙型肝炎临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为丙型肝炎(二)诊断依据。

1急性丙型肝炎的诊断①.流行病学史:有输血史、应用血液制品史或明确的HCV暴露史。

输血后急性丙型肝炎的潜伏期为2~16周(平均7周),散发性急性丙型肝炎的潜伏期尚待研究。

②.临床表现:全身乏力、食欲减退、恶心和右季肋部疼痛等,少数伴低热,轻度肝肿大,部分患者可出现脾肿大,少数患者可出现黄疸。

部分患者无明显症状,表现为隐匿性感染。

③.实验室检查:ALT多呈轻度和中度升高,抗-HCV和HCV RNA阳性。

HCV RNA常在ALT恢复正常前转阴,但也有ALT恢复正常而HCV RNA持续阳性者。

有上述1+2+3或2+3者可诊断。

2慢性丙型肝炎的诊断①.诊断依据:HCV感染超过6个月,或发病日期不明、无肝炎史,但肝脏组织病理学检查符合慢性肝炎,或根据症状、体征、实验室及影像学检查结果综合分析,亦可诊断。

②.病变程度判定:病变程度判断可参考中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会联合修订的《病毒性肝炎防治方案》(2000年,西安)中关于肝脏炎症和纤维化分级、分期的诊断标准。

HCV单独感染极少引起重型肝炎,HCV重叠HBV 、HIV等病毒感染、过量饮酒或应用肝毒性药物时,可发展为重型肝炎。

HCV感染所致重型肝炎的临床表现与其他嗜肝病毒所致重型肝炎基本相同,可表现为急性、亚急性和慢性经过。

③.慢性丙型肝炎肝外表现:肝外临床表现或综合征可能是机体异常免疫反应所致,包括类风湿性关节炎、眼口干燥综合征(sjogren syndrome)、扁平苔藓、肾小球肾炎、混合型冷球蛋白血症、B细胞淋巴瘤和迟发性皮肤卟啉症等。

④.肝硬化与HCC:慢性HCV感染的最严重结果是进行性肝纤维化所致的肝硬化和HCC。

⑤.混合感染:HCV与其他病毒的重叠、合并感染统称为混合感染。

我国HCV与HBV或HIV混合感染较为多见。

⑥.肝脏移植后HCV感染的复发:丙型肝炎常在肝移植后复发,且其病程的进展速度明显快于免疫功能正常的丙型肝炎患者。

护士-摸底测试(实践能力)第一部分单选题。

第1~10题,共10题,每题1分,以下每道试题有五个备选答案,请从中选择一个正确答案1.护士处理医嘱时,应首先执行的医嘱是 [单选题] *A.长期医嘱B.临时医嘱(正确答案)C.临时备用医嘱D.长期备用医嘱E.停止医嘱答案解析:解析:临时医嘱指一次完成的医嘱,诊断性的一次检查、处置、临时用药,有效时间在24小时内。

2.臀大肌注射部位选择为 [单选题] *A.髂前上棘与尾骨连线外上1/3处(正确答案)B.髂前上棘与尾骨连线内上1/2处C.髂前上棘与尾骨连线外上1/2处D.髂前上棘与尾骨连线内下1/3处E.髂前上棘与尾骨连线内上1/4处答案解析:解析:臀大肌注射部位的定位方法有两种。

①十字法:从臀裂顶点向左或右侧划一水平线,然后从髂嵴最高点作一垂直线,将臀部分为四个象限,选其外上象限并避开内角。

②连线法:取髂前上棘和尾骨连线的外上1/3处为注射部位。

3.下列外文缩写不正确的是 [单选题] *A.每日一次qdB.隔日一次qodC.每晚一次qnD.每晨一次biw(正确答案)E.每周一次qw答案解析:解析:每晨一次是qm,Biw是每周两次。

4.易导致早产的高危因素是 [单选题] *A.妊娠晚期性交(正确答案)B.脐带绕颈一周C.慢性输卵管炎D.骨盆狭窄E.瘢痕子宫答案解析:解析:妊娠晚期性交的刺激可引起子宫收缩,导致流产或早产。

脐带绕颈一周多会导致胎儿窘迫。

慢性输卵管炎会导致受孕困难甚至不孕。

骨盆狭窄多会导致胎儿难产。

瘢痕子宫再次妊娠可能发生子宫破裂、产后出血、前置胎盘等。

5.尸体护理时头部垫枕头的主要目的是 [单选题] *A.保持舒适B.用于安慰家属C.易于辨别D.防止面部淤血变色(正确答案)E.保持尸体位置良好答案解析:解析:进行尸体护理时,头下垫一软枕,是为了防止面部淤血变色,以免引起患者家属难过伤心。

6.属于青紫型先天性心脏病的是 [单选题] *A.法洛四联症(正确答案)B.室间隔缺损C.动脉导管未闭D.房间隔缺损E.主动脉瓣狭窄答案解析:解析:青紫型心脏病为右向左分流,为左右两侧心血管腔内有畸形异常交通,右侧心血管腔内的静脉血,通过异常交通分流入左侧心血管腔,大量静脉血注入体循环,故可出现持续性青紫。

急性肝炎的规范化诊疗定义:急性肝炎(Acute Hepatitis):在多种致病因素侵害肝脏,使肝细胞受到破坏,肝脏的功能受损,继而引起人体出现一系列不适的症状,这些损害病程不超过半年。

常见的致病因素:病毒、细菌、寄生虫、化学毒物、药物和毒物、酒精等。

在我国,最常见的急性肝炎是急性病毒性肝炎,尤其是急性乙型肝炎。

国外,以酒精性肝炎居多。

分型:1.急性黄疸型肝炎急性起病,病情发展较快,出现不同程度皮肤和眼球黄染。

病程约为2-3个月,以甲肝、戊肝为多见。

2。

急性无黄疸型肝炎本型比黄疸型多见,以乙肝居多,一部分为丙肝。

大多数是缓慢起病病因分类:急性病毒性肝炎酒精性肝炎药物性肝炎感染中毒性肝炎急性弥漫性脂肪肝1。

病毒性肝炎肝炎类型通过哪种途径感染甲型通过污染的食物或饮水经口感乙型经血液、体液传播和母婴传播丙型经血液、体液传播和母婴传播丁型经血液、体液传播(和HBV同时感染)戊型通过污染的食物或经饮水经口感染庚型经血液传播其中乙型、丙型及丁型肝炎可发展为慢性肝炎,肝硬化,与原发性肝癌有密切关系;一般认为甲、戊型肝炎不转化为慢性肝炎2.酒精性肝炎酒精性肝炎早期可无明显症状,但肝脏已有病理改变。

2周内大量饮酒(折合纯酒精量80g/d)即可引起急性肝炎的表现,有明显体重减轻,食欲不振,恶心,呕吐,全身倦怠乏力,发热,腹痛及腹泻,上消化道出血及精神症状。

体征有黄疸,肝肿大和压痛3。

药物性肝炎:目前临床上已证实与肝炎相关的药物有:曲格列酮、三氟溴氯乙烷、甲基多巴、异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、苯妥英锌、丙戊酸、齐多夫定、酮康唑、硝苯吡啶、布洛芬、吲哚美辛、阿米替林、胺碘酮、呋喃妥因、口服的避孕药、硫唑嘌呤等不同的药物以及病人对药物的反应可以使得药物性肝炎的发展非常不同。

如三氟溴氯乙烷和异烟肼造成的肝炎非常缓和,但也可以致命其它毒药导致的肝炎:含毒伞毒素的蘑菇、黄磷等过量对乙酰氨基酚也可以导致肝炎,及时服用乙酰半胱氨酸可以减轻对肝脏的破坏4.其他肝炎:感染中毒性肝炎:继发于细菌感染后的肝脏中毒性病变。

黄疸(淤胆型肝炎)中医临床路径(2018年版)路径说明:本路径适用于西医诊断为淤胆型肝炎的住院患者。

一、黄疸(淤胆型肝炎)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为黄疸(TCD编码:22.31)。

西医诊断:第一诊断为淤胆型肝炎(ICD-10编码:K75.802)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断:参照中华中医药学会发布的黄疸(淤胆型肝炎)中医诊疗方案(2018年)。

(2)西医诊断:参照中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会联合修订的《病毒性肝炎防治方案(2000年)》。

2.证候诊断参照中华中医药学会发布的《黄疸(淤胆型肝炎)中医诊疗方案(2018年版)》。

湿热瘀滞证寒湿瘀滞证气阴两虚证(三)治疗方案的选择参照中华中医药学会发布的《黄疸(淤胆型肝炎)中医诊疗方案(2018年版)》。

1.诊断明确,第一诊断为黄疸(淤胆型肝炎)。

2.患者适合并接受中医药治疗。

(四)标准治疗时间≤21天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合黄疸(淤胆型肝炎)的患者。

2.除外其他原因引起的黄疸。

3.合并严重的其他脏器功能障碍者。

4.患者同意接受中医治疗。

5.患者同时具有其他疾病,但不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察收集患者的黄疸、皮肤瘙痒、口干口苦、胁肋胀痛、胸脘痞满等症状和体征,注意舌、脉特点,动态观察中医证候变化。

(七)住院检查项目1.必需的检查项目:(1)血常规、尿常规、便常规;(2)血生化检查(肝功能、肾功能、血糖、血脂);(3)凝血项;(4)甲胎蛋白;(5)B超(腹部);(6)血清肝炎病毒学指标。

2.选择的检查项目:根据病情需要而定,如腹部CT、MRI等,必要时可行肝穿刺病理活检及肝脏瞬时弹性测定。

(八)治疗方法参照中华中医药学会发布的《黄疸(淤胆型肝炎)中医诊疗方案(2018年版)》。

1.辨证选择口服中药汤剂或中成药(1)湿热瘀滞证:清热利湿,活血理气。

急性病毒性肝炎临床路径(县级医疗机构版)一、急性病毒性肝炎临床路径标准住院流程(一)适用对象:第一诊断为急性无黄疸型病毒性肝炎(ICD-10编码:B1 9.905);急性黄疸型病毒性肝炎(ICD-10编码:B19.904)。

(二)诊断依据:1、疾病诊断根据《临床诊疗指南-传染病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《实用传染病学(第3版)》(复旦大学上海医学院编著,人民卫生出版社)《2005年病毒性肝炎防治指南》等国内临床诊疗指南。

2、疾病分类:(1)急性无黄疸型病毒性肝炎(2)急性黄疸型病毒性肝炎3、诊断依据:(1)急性无黄疸型病毒性肝炎:根据流行病学史、临床症状、体征、化验及病原学检测结果综合判断,并排除其他疾病。

①流行病学史:有密切接触史和注射史等。

密切接触史是指与确诊病毒性肝炎患者(特别是急性期)同吃、同住、同生活或经常接触肝炎病毒污染物(如血液、粪便)或有性接触而未采取防护措施者。

注射史是指在半年内曾接受输血、血液制品及未经严格消毒的器具注射药物、免疫接种和针刺治疗等。

②症状:近期内出现、持续几天以上但无其他原因可解释的症状,如乏力、食欲减退、恶心等。

③体征:肝肿大并有压痛、肝区叩击痛,部分患者可有轻度脾肿大。

④实验室检查:血清ALT升高。

⑤病原学检测阳性。

实验室检查阳性,且流行病学史、症状和体征三项中有两项阳性或实验室检查及体征(或实验室检查及症状)均明显阳性,并排除其他疾病者可诊断为急性无黄疸型肝炎。

凡单项血清ALT升高,或仅有症状、体征,或有流行病学史及②、③、④三项中有一项阳性者,均为疑似病例。

对疑似病例应进行动态观察或结合其他检查(包括肝组织病理学检查)做出诊断。

疑似病例如病原学诊断阳性,且排除其他疾病者可确诊。

(2)急性黄疸型病毒性肝炎:凡符合急性肝炎诊断条件,血清胆红素﹥17.1μmol/L,或尿胆红素阳性,并排除其他原因引起的黄疸,可诊断为急性黄疸型肝炎。

(三)治疗方案的选择根据《临床诊疗指南-传染病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《实用传染病学(第3版)》(复旦大学上海医学院编著,人民卫生出版社)《2005年病毒性肝炎防治指南》等国内临床诊疗指南。