第三次全国文物普查不可移动文物登记表

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:2

![荥阳市第三次全国文物普查不可移动文物名录[1]](https://uimg.taocdn.com/868479fc81c758f5f61f6762.webp)

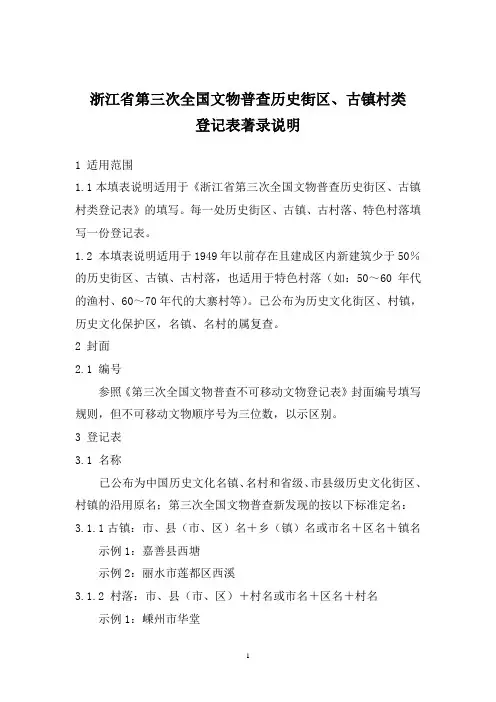

浙江省第三次全国文物普查历史街区、古镇村类登记表著录说明1 适用范围1.1本填表说明适用于《浙江省第三次全国文物普查历史街区、古镇村类登记表》的填写。

每一处历史街区、古镇、古村落、特色村落填写一份登记表。

1.2 本填表说明适用于1949年以前存在且建成区内新建筑少于50%的历史街区、古镇、古村落,也适用于特色村落(如:50~60年代的渔村、60~70年代的大寨村等)。

已公布为历史文化街区、村镇,历史文化保护区,名镇、名村的属复查。

2 封面2.1 编号参照《第三次全国文物普查不可移动文物登记表》封面编号填写规则,但不可移动文物顺序号为三位数,以示区别。

3 登记表3.1 名称已公布为中国历史文化名镇、名村和省级、市县级历史文化街区、村镇的沿用原名;第三次全国文物普查新发现的按以下标准定名:3.1.1古镇:市、县(市、区)名+乡(镇)名或市名+区名+镇名示例1:嘉善县西塘示例2:丽水市莲都区西溪3.1.2 村落:市、县(市、区)+村名或市名+区名+村名示例1:嵊州市华堂示例2:温州市瓯海区水碓坑3.1.3 街区:市、县(市、区)+街名或市名+区名+街名示例1:海宁市南关厢示例2:台州市椒江区章安3.1.4 建筑群: 市、县(市、区)+最小行政区域名或村名+古建筑群示例1:兰溪市芝堰村古建筑群示例2:杭州市河坊街古建筑群3.2 代码参照《文物保护单位记录档案档号编制规则》的方法,确定历史街区、古镇、古村落、特色村落的不可移动文物代码,由省级文物行政部门统一组织填写。

本代码由九位数字组成,从左至右的含义是:第一、二位表示省份代码,浙江省为33。

第三位表示保护级别,省级为2;市县(市、区)级为3;未定级为4。

第四位表示类别,历史街区为7;古镇为8;古村落为9;特色村落为0。

第五至第九位表示表示在省份代码所标识的地域范围内,级别相同,且类别相同的历史地段的顺序号,在00001~99999的取值范围内升序编号。

第三次全国文物普查实施方案及相关标准、规范第三次全国文物普查领导小组办公室2007年6月目录第三次全国文物普查实施方案 (1)第三次全国文物普查不可移动文物登记表 (10)第三次全国文物普查不可移动文物登记表著录说明 (20)第三次全国文物普查消失文物登记表 (30)第三次全国文物普查消失文物登记表著录说明 (34)第三次全国文物普查不可移动文物认定标准 (37)第三次全国文物普查不可移动文物分类标准 (39)第三次全国文物普查不可移动文物定名标准 (42)第三次全国文物普查不可移动文物年代标准 (46)第三次全国文物普查不可移动文物计量标准 (49)第三次全国文物普查不可移动文物信息采集规范 (51)第三次全国文物普查电子数据处理工作规范 (55)第三次全国文物普查不可移动文物数据汇总规范 (62)第三次全国文物普查不可移动文物名录编制规范 (65)第三次全国文物普查工作报告编制规范 (68)第三次全国文物普查建档备案工作规范 (77)第三次全国文物普查实施方案第三次全国文物普查是我国文化遗产保护领域的一项国家工程,涉及面广,专业性强,持续时间长。

为了规范、有序、高质量地完成普查工作,制定本实施方案。

一、普查的意义文物是国家不可再生的文化资源。

文物普查是国情国力调查的重要组成部分,是确保国家历史文化遗产安全的重要措施,是我国文化遗产保护的重要基础工作。

开展文物普查,全面掌握不可移动文物的基本情况及其生存状态,将为准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策和中长期规划提供依据;为构建科学有效的文化遗产保护体系、落实国务院提出的2010年初步建立比较完备的我国文化遗产保护制度提供依据。

开展文物普查,对于培养锻炼文物保护队伍,提高我国文物保护管理整体水平,增强全民文化遗产保护意识;对于进一步继承和弘扬中华民族优秀传统,充分发挥文物在建设社会主义先进文化,构建和谐社会中的作用;对于整合国土资源、促进国民经济全面、协调、可持续发展,都具有十分重要的现实意义。

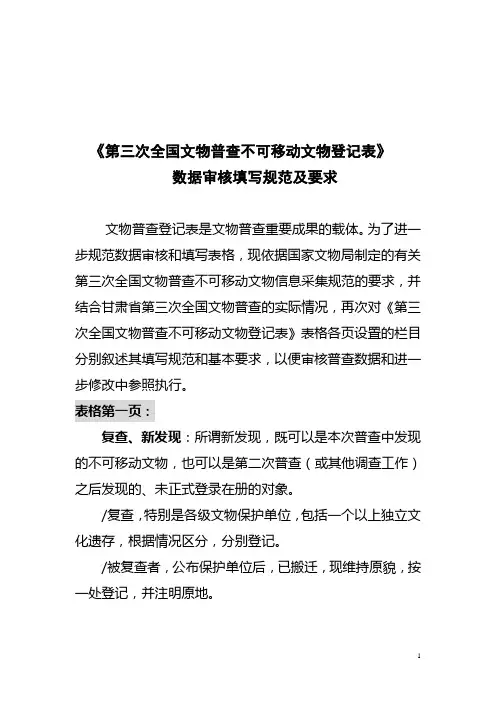

《第三次全国文物普查不可移动文物登记表》数据审核填写规范及要求文物普查登记表是文物普查重要成果的载体。

为了进一步规范数据审核和填写表格,现依据国家文物局制定的有关第三次全国文物普查不可移动文物信息采集规范的要求,并结合甘肃省第三次全国文物普查的实际情况,再次对《第三次全国文物普查不可移动文物登记表》表格各页设臵的栏目分别叙述其填写规范和基本要求,以便审核普查数据和进一步修改中参照执行。

表格第一页:复查、新发现:所谓新发现,既可以是本次普查中发现的不可移动文物,也可以是第二次普查(或其他调查工作)之后发现的、未正式登录在册的对象。

/复查,特别是各级文物保护单位,包括一个以上独立文化遗存,根据情况区分,分别登记。

/被复查者,公布保护单位后,已搬迁,现维持原貌,按一处登记,并注明原地。

/《登记表》分纸质文本记录、电子文本录入,两者要素、信息、数据必须一致。

/《登记表》信息、数据一经上报,不得变更。

/《登记表》各项数据,用法定计量单位表述。

名称:简约、准确、易懂、应避免重复。

复查的对象用原名,新发现的按定名标准命名。

一般来说为能使复查结果和原登记情况进行复核,名称以不改动为最好,除非原名称确实存在错误。

如果确需更改应在“备注栏”中说明原因,并一定要将原登记名称标注清楚。

/地名:用法定、通行的名称,不用机构、单位名称。

/古遗址:最小行政区域名或自然地名+遗址,同地有多处遗址,地名后+方位+遗址;类别或性质特殊的,最小行政区域名或自然地名+类别(性质)+遗址。

/古城址:有名称者用原名,无名称者,同古遗址命名。

/同一地点,含有多种文化内涵,难以确定主体或有截然不同性质的多个遗存时,应分为多处分别登记。

审定人(签字):填写县(区)普查队负责人。

抽查人(签字):填写省普查办成员。

表格第二页:名称:同第一页,全称。

代码:省普查办填写。

地址及位臵:省、市、县、乡(镇、街道办)、村(街、巷、社区),与某参照点相对位臵、距离、范围、四至等。

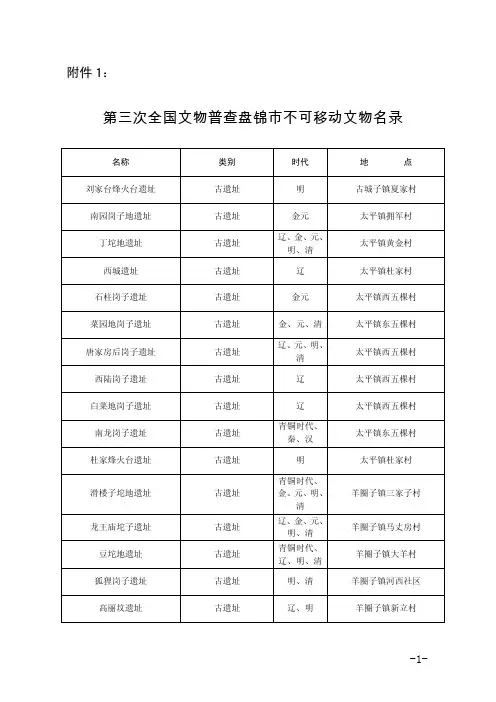

附件1:第三次全国文物普查盘锦市不可移动文物名录附件2:市级文物保护单位1.刘家台烽火台遗址2.王铁汉故居3.侯家坟墓葬4.南井子知青俱乐部旧址5.镇海寺庙址6.辽宁省五七干校一营旧址7.胡家革命烈士陵园8.大荒段长城边墙遗址9.东楼台烽火台遗址10.东坨子烽火台遗址11.田家坟遗址12.西坨子烽火台遗址13.海云寺遗址14.鲜丰五七干校旧址15.廿家子五七干校旧址16.甜水五七干校旧址17.小荒五台子烽火台遗址18.后鸭厂商业部五七干校旧址19.马克顿河闸20.光正台烽火台遗址21.新开河人工运河22.李龙石旧居23.古城子村烽火台遗址24.高升革命烈士陵园25.赵荒西大坨遗址26.高家台烽火台遗址27.于坨子村八台子烽火台遗址28.东三台子边墙遗址29.二道桥子抽水站旧址30.崇兴寺庙址31.东风烈士陵园32.红旗知青旧址33.吉家节制闸遗址34.驾掌寺庙址35.盘锦农垦局旧址36.平安烈士陵园37.七道闸址38.清水革命烈士纪念碑39.清真寺庙址40.日本民居旧址41.荣兴变电所旧址42.田庄台变电所旧址43.荣兴抽水站44.三门闸遗址45.圣清宫庙址46.长发福网铺旧址47.佟家水库闸遗址48.望海观庙址49.魏家沟过滤池遗址50.魏家沟水塔址51.五岔排水闸遗址52.赵圈河苇场旧址53.于化鹏功德碑54.永顺泉旧址55.北沙岗子遗址56.镇武堡城址57.大堡子城城址58.盘锦市烈士陵园59.点将台遗址60.北沙坨遗址61.赵荒西大坨遗址62.小盐滩遗址63.创业南坨子遗址64.唐家房后岗子遗址65.桑林城址66.沟北遗址67.夏家南台子烽火台遗址68.新民小学遗址69.田庄台烈士陵园70.大洼烈士陵园71.于喜彬革命烈士纪念碑72.蛤蜊山遗址73.西榆树台烽火台遗址74.王荒北坨地遗址。

附件:长城资源调查资料转填《第三次全国文物普查不可移动文物登记表》技术说明为将长城资源调查成果纳入到第三次全国文物普查之中,确保文物普查数据的完整性和准确性,特制定本技术说明。

一、填报范围长城资源调查中,长城本体(墙体及墙体上的设施)以外的附属设施和相关遗存是本技术说明所规定的长城资源调查资料转填《第三次全国文物普查不可移动文物登记表》的范围。

长城本体的转填方法将另行规定。

二、填报表格和依据第三次全国文物普查的《第三次全国文物普查不可移动文物登记表》(以下简称“《普查登记表》”)、《第三次全国文物普查不可移动文物登记表著录说明》和《〈第三次全国文物普查不可移动文物登记表〉著录补充说明》。

三、资料来源(一)《长城关堡调查登记表》及《长城关堡调查登记表著录说明》;(二)《长城单体建筑调查登记表》及《长城单体建筑调查登记表著录说明》;(三)《长城相关遗存登记表》及《长城相关遗存登记表著录说明》;(四)《长城调查采(征)集标本登记表及著录说明》;(五)《长城资源调查照片登记表、册页》及《长城资源调查照片登记表、册页著录说明》;(六)《长城资源调查绘图资料登记表、册页》及《长城资源调查绘图资料登记表、册页著录说明》;(七)《长城资源调查拓片/摹本登记表、册页》及《长城资源调查拓片/摹本登记表、册页著录说明》。

四、计量单位每份《长城关堡调查登记表》、《长城单体建筑调查登记表》(不含被视作单体建筑的附着于墙体之上的敌台、马面等)、《长城相关遗存登记表》(以下统称“《长城登记表》”)转填一份《普查登记表》。

五、发现属性在长城资源调查中新发现的关堡、单体建筑和相关遗存,视作第三次全国文物普查的新发现,应在《普查登记表》首页注明“新发现”;而在调查前已经进行登记的,则属于复查对象,应在《普查登记表》首页注明“复查”。

六、类别长城资源调查中的关堡、单体建筑、相关遗存的类别,按照《第三次全国文物普查不可移动文物分类标准》确定。

湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表湛江市廉江市第三次全国文物普查不可移动文物名录表。

文物普查登记表资料审定参考意见一、定名原则根据《第三次全国文物普查不可移动文物定名标准》要求,定名应本着“简约、准确、易懂、避免重复的原则”,牵扯到地名时应尽量使用法定或通行的名称,避免使用俗称、俚语,一般不使用现代机构或单位名称代替地名。

下列两种情况要特别注意:1.历史上所有者(归属)不明确的乡土建筑,以最小行政区域名称或自然地名+建筑;如果一个地方存在多处,且每处独立形成围合单元,则以“最小地名(或自然地名)+现使用者人名+旧宅、老宅或老屋等”来命名。

2.近现代史迹及纪念建筑的命名要具体到认定的实物,如“XX厂老厂房、老大门、老礼堂或旧址”等等,不应定名为“XX县XX厂、XX县XX单位或XX粮站邮政所”等机构单位名称。

二、文字简介文字简介在审定时应根据文物类型把握下列要素:(一)古遗址、古墓葬类:1.不可移动文物的所在的行政区和位置,一般行政区划归属分为县(市、区)、乡(镇)、村或自然村,最后点明在村的位置或方向。

2.时代与类别:所登记不可移动文物的是什么时代,属于何类别,当于第二页所选类别内容相符。

3.文物的面积。

古遗址、古墓葬是指文物的分布面积。

4.遗址保存现状或其他各类遗存保存现状。

5.历史沿革情况(与人有关的遗存,包括个人生平简介)6.与本遗存相关的资料如历史文献、地方史志、考古资料等。

7.价值评定,要扼要简明,不必过多评述。

(二)古建筑和石窟石刻类1.地理位置2.始创沿革和维修变更3.排列布局和范围面积4.材料质地和形制特征5.保存现状和价值意义要注意到以下方面,院落组成,总长X米,总宽X米,每组院落有那些单体建筑(倒座、东西配房或厢房、过厅、正房等)组成,从前到后或从主到次择要描述各单体建筑的面阔X间XX米、进深X间XX米,建筑屋顶形式和材料(硬山、悬山、歇山等),建筑材料(砖石木材料等),梁架结构,檐下斗栱及垛数、前后檐间装修,建筑保存现状评估。

墀头、山面、梁架等处的三雕一彩艺术(木石砖雕和彩绘)等内容。