学习资料:《山海经》,书名,18篇。作者不详,各篇著作

- 格式:ppt

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:13

山海经的十八篇故事

《山海经》是一部富有神话色彩的古代书籍,其中有许多精彩的故事。

以下是其中十八个故事的简要介绍:

1. 丹水从竹山中发源,向东南方向流入洛水,在水中有许多水晶石和人鱼。

2. 有一种鸟,形状像猫头鹰,长着人的脸,蜥蜴的身体和狗的尾巴,它的名字就是自己的叫声,它在哪个地方出现,那里就会发生严重的旱灾。

3. 水中有很多何罗鱼,长着一个脑袋却有十个身体。

4. 有一种野兽,形状像猴子,身上有花纹,喜欢笑,一看见人就躺倒,名叫幽鴳,它的叫声就是自己的名字。

5. 女丑的尸体出生后就被十个太阳烤死了。

6. 无肠国在深目国的东面,那里的人身材高大,却没有肠子。

7. 氐人国在建木西面,那里的人长着人的脸和鱼的身子,没有脚。

8. 蜪犬像狗,青色,吃人从脑袋开始吃。

9. 有一种继无民,姓任,没有骨肉,吃的是空气和鱼类。

这些故事充满了想象力和神秘感,吸引了许多读者。

如果你想了解更多关于《山海经》的故事,可以阅读相关的书籍或资料。

《山海经》是先秦古籍,是一部富于神话传说的最古地理书。

它主要记述古代地理、物产、神话、巫术、宗教等,也包括古史、医药、民俗、民族等方面的内容。

除此之外,《山海经》还以流水帐方式记载了一些奇怪的事件,对这些事件至今仍然存在较大的争论。

全书18篇,约31000字。

五藏山经5篇、海外经4篇、海内经4篇、大荒经4篇、海内经1篇。

《汉书·艺文志》作13篇,未把大荒经和海内经计算在内。

全书内容,以五藏山经5篇和海外经4篇做为一组;海内经4篇作为一组;而大荒经5篇以及书末海内经1篇又作为一组。

每组的组织结构,自具首尾,前后贯串,有纲有目。

五藏山经的一组,依南、西、北、东、中的方位次序分篇,每篇又分若干节,前一节和后一节又用有关联的语句相承接,使篇节间的关系表现的非常清楚。

该书按照地区不按时间把这些事物一一记录。

所记事物大部分由南开始,然后向西,在向北,最后到达大陆(九州)中部。

九州四围被东海、西海、南海、北海所包围。

古代中国也一直把《山海经》作历史看待,是中国各代史家的必备参考书,由于该书成书年代久远,连司马迁写《史记》时也认为:“至《禹本纪》,《山海经》所有怪物,馀不敢言之也。

《山海经》是鲁迅渴慕已久、心心念念的。

《山海经》之于鲁迅,不是猎奇,不只是知识,而是促其精神成长的“宝书”。

《山海经》中的英雄神话《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《后羿射日》、《大禹治水》等反映了古代英雄们与自然、社会的强大力量抗争的故事。

这些故事所体现出的自强不息、坚忍不拔的大无畏精神,是我们全民族的精神财富。

鲁迅的《故事新编》中,就有取材于神话故事的《理水》、《补天》和《奔月》。

无疑,鲁迅,我们的民族之魂,他从《山海经》中汲取了足够的养分。

所以,他一生视之为“宝书”。

在《中国小说史略》中亦说《山海经》“盖古之巫书”,又在《汉文学纲要》中说“盖以记神事”。

足以证明《山海经》是一部极具神话研究价值的古书。

《山海经》最重要的价值也许在于它保存了大量神话传说,而《山海经》中的神话传说又不仅仅是神话传说,同时,在一定程度上它又是历史。

《山海经(the Classic of Mountains and Rivers)》《山海经》是中国先秦重要古籍,也是一部荒诞不经的奇书。

该书作者不详,现代学者均认为成书并非一时,作者亦非一人。

《山海经》传世版本共计18卷,包括《山经》5卷,《海经》13卷,各卷著作年代无从定论,其中14卷为战国时作品,4卷为西汉初年作品。

山海经内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。

保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。

《山海经》具有非凡的文献价值,对中国古代历史、地理、文化、中外交通、民俗、神话等的研究,均有参考,其中的矿物记录,更是世界上最早的有关文献。

《山海经》版本复杂,现可见最早版本为晋郭璞《山海经传》。

但《山海经》的书名《史记》便有提及,最早收录书目的是《汉书·艺文志》。

至于其真正作者,前人有认为是禹、伯益,经西汉刘向、刘歆编校,才形成传世书籍,现多认为,具体成书年代及作者已无从确证。

《山海经》影响很大,也颇受国际汉学界重视,对于它的内容性质,古今学者有着不同的认识,如司马迁直言其内容“余不敢言也”,如鲁迅认为“巫觋、方士之书”。

现大多数学者认为,《山海经》是一部早期有价值的地理著作。

《山海经》是一部记载中国古代国神话、地理、植物、动物、矿物、物产、巫术、宗教、医药、民俗、民族的著作,反映的文化现象地负海涵、包罗万汇。

除了保存着丰富的神话资料之外,还涉及到多种学术领域,例如:哲学、美学、宗教、历史、地理、天文、气象、医药、动物、植物、矿物、民俗学、民族学、地质学、海洋学、心理学、人类学……等等,可谓汪洋宏肆,有如海日。

在古代文化、科技和交通不发达的情况下,《山海经》是中国记载神话最多的一部奇书,也是一部地理知识方面的百科全书。

大约是从战国初年到汉代初年,楚国和巴蜀地方的人所作,现代中国学者一般认为《山海经》成书非一时,作者亦非一人,是一部上古时期荒诞不经的奇书,也有人认为是古代山水物志。

山海经原文和译文山海经原文和译文古籍是指未采用现代印刷技术印制的书籍。

图书在古代称作典籍,也叫文献,兼有文书、档案、书籍三重意义。

随着时间的进展,将记事类文件加以编排,供人阅读,并达到传播知识经验的目的,便形成了一部图书,图书的内容日益增多,载体趋向多元,制作技术不断改进,为了方便阅读,产生了“简册”、“卷轴”、“册页”、“线装书”等不同的装帧样式。

下面为大家带来山海经原文和译文,快来看看吧。

内容简介:《山海经》是中国先秦古籍。

一般认为主要记述的是古代神话、地理、物产、巫术、宗教、古史、医药、民俗、民族等方面的内容。

有些学者则认为《山海经》不单是神话,而且是远古地理,包括了一些海外的山川鸟兽。

原文:夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

译文:夸父与太阳竞跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。

黄河、渭水的水不够,又去北方的大湖喝水。

还没赶到大湖,就半路渴死了。

他遗弃的手杖,化成桃林。

《夸父逐日》是我国最早的神话之一。

在这篇神话中,巨人夸父敢于与太阳竞跑,最后口渴而死,他的`手杖化为桃林。

这个奇妙的神话表现了夸父无比的英雄气概,反映了古代人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

夸父是一位十分神奇的人物。

他是一个善于奔跑的巨人,他与太阳逐走。

他口渴如焚,虽然接连喝干了黄河和渭水两条大河,仍不解渴,又赶往大泽,终于没来得及喝大泽的水而渴死。

他遗下的手杖,化为一片桃林,还能为人类造福。

夸父敢与太阳决一高低,可以奔驰于天地,可以饮干大河大江,可以化手杖为桃林,真是气概非凡,本领非凡。

夸父这一神话人物形象,具有超现实的想像、夸张的浪漫主义魅力。

经典古籍《山海经》书籍简介山海经《山海经》是一部记载我国神话、地理、植物、动物、矿物、物产、巫术、宗教、医药、民俗、民族的著作,大约是从战国初年到汉代初年,楚国和巴蜀地方的人所作,现代中国学者一般认为《山海经》成书非一时,作者亦非一人,是一部上古时期荒诞不经的神话奇书。

《山海经》山海经全文成书确指说对《山海经》一书记载,最早见于司马迁《史记·大宛传》。

古代典籍中首次明确指出《山海经》的是在西汉刘秀的《上山海经表》中,刘秀认为《山海经》是上古治水的大禹、伯益。

在《吴越春秋》中:禹巡行四渎,与益、夔共谋,行到名山大泽,招其神而问之:山川脉理金玉所有鸟兽昆虫之类,及八方之民族,殊国异域土地里数。

使益疏而记之,命曰《山海经》。

其后,东汉时期的王充、赵晔等也都在其著作中将《山海经》的定为伯益,在流传过程中,经后人增删修改。

明代学者胡应麟《少室山房笔丛》载:战国好奇之士,本《穆天子传》之文与事,而奢侈大博级之,杂傅以汲冢、纪年之异闻,周书、王会之诡物,离骚、天问之遐旨,南华郑花圃之寓言,以成此书。

清朝毕沅在总结前代诸家研究成果的基础上,进而提出《山经》是大禹、伯益创作,《海外经》、《海内经》为秦人所作,《大荒经》则在刘秀修订时产生。

进入二十世纪,又有学者提出《山海经》的是战国时期的邹衍;该学说发端于刘师培,他在《西汉今文学多采邹衍说考》中,根据《墨子》所记神仙家言,亦以齐邦为盛推断,他主张《史记·大宛列传》与《山海经》并提的《禹本纪》疑亦衍书。

另外《山海经》的还有学者认为是墨子的弟子随巢子。

泛指说现今,学术界的讨论的焦点是的北人与南人之争。

北人说中,主要有秦人创作说和中原洛阳人创作说。

顾颉刚在《禹贡全文注释》称,《禹贡》的籍贯同《山经》一样,可能是秦国人。

而郑德坤和日学者小川琢治则认为,《山经》中多对中原地区山川、矿产的记述,从而得出中原洛阳人创作的观点。

南人说中主要有巴、蜀人说,楚人说。

吕子方、蒙文通是巴、蜀人说的代表者。

吕子方以大荒海内多有记载巴、蜀之地的事迹为证据,提出巴、蜀人说。

而蒙文通则认为《海内经》四篇是古蜀国的作品,大荒巴国作品、《五藏山经》和海外四经是接受了巴蜀文化以后的楚国人的作品。

楚人说的代表袁珂先生认为书中所写神话故事与屈原作品《离骚》、《天问》、《九歌》等关系密切,且行文中多用楚地之语,如《海内经》中关于都广之野的记载,播琴一词就是出自楚地,,楚地的人称呼播种为播琴,另《西次三经》中服之使人不厌一句中,厌俗称魇,是四川人说的发梦颠。

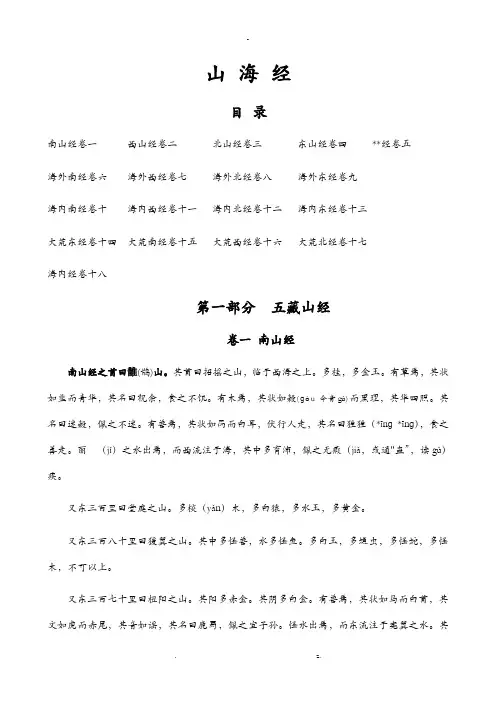

山海经目录南山经卷一西山经卷二北山经卷三东山经卷四**经卷五海外南经卷六海外西经卷七海外北经卷八海外东经卷九海内南经卷十海内西经卷十一海内北经卷十二海内东经卷十三大荒东经卷十四大荒南经卷十五大荒西经卷十六大荒北经卷十七海内经卷十八第一部分五藏山经卷一南山经南山经之首曰䧿(鹊)山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。

有木焉,其状如榖(ɡòu今音gǔ)而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(*īnɡ*īnɡ),食之善走。

丽 (jǐ)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕(jiǎ,或通"蛊”,读gǔ)疾。

又东三百里曰堂庭之山。

多棪(yǎn)木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东四百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑bó tuó,佩之为畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰尙鳥付鳥( chǎng fū),食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青雘huò。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌guàn guàn,佩之不惑。

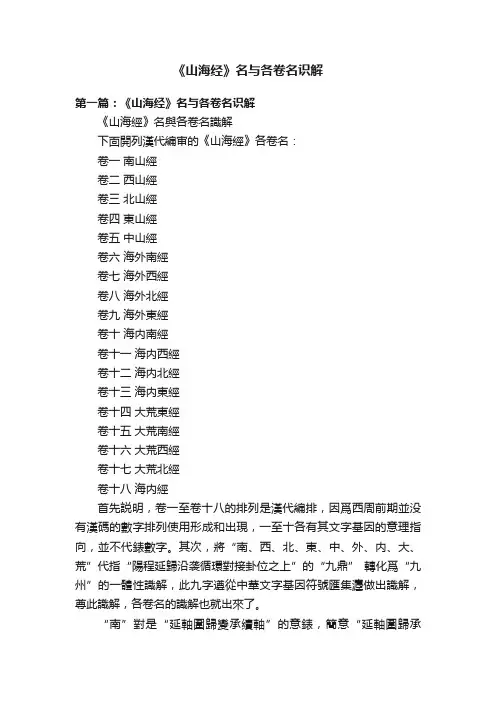

《山海经》名与各卷名识解第一篇:《山海经》名与各卷名识解《山海經》名與各卷名識解下靣開列漢代編审的《山海經》各卷名:卷一南山經卷二西山經卷三北山經卷四東山經卷五中山經卷六海外南經卷七海外西經卷八海外北經卷九海外東經卷十海内南經卷十一海内西經卷十二海内北經卷十三海内東經卷十四大荒東經卷十五大荒南經卷十六大荒西經卷十七大荒北經卷十八海内經首先説明,卷一至卷十八的排列是漢代編排,因爲西周前期並没有漢碼的數字排列使用形成和出現,一至十各有其文字基因的意理指向,並不代錶數字。

其次,將“南、西、北、東、中、外、内、大、荒”代指“陽程延歸沿袭循環對接卦位之上”的“九鼎” 轉化爲“九州”的一體性識解,此九字遵從中華文字基因符號匯集灋做出識解,尊此識解,各卷名的識解也就出來了。

“南”對是“延軸圍歸變承續軸”的意錶,簡意“延軸圍歸承變”。

“西”是“延圍分沿”的意錶。

“北”是“背向分沿”的意錶。

“東”是“繞界幹生”的意錶。

“中”是對“圍繞河軸中原區域”的意錶,簡意“繞軸”。

“外”是“天象點沿軸垂落”的意錶。

“内”是“圍歸日軌”的意錶。

“大”是“延進軌蹟”的意錶。

“荒”是“延分突延沿歸随軸分沿”的意錶。

遵此,“南山經”即是“延軸圍歸承變(南)延分突出(山)歸生點軸變延承折射替随天地間(經)”的意錶。

西、北、東、中類推。

“海外南經”即是“界變不斷陽程繞界對生(海)天象點沿軸垂落(外)延軸圍歸承變(南)歸生點軸變延承折射替随天地間(經)”的意錶。

西、北、東、類推。

“海内南經”即是“界變不斷陽程繞界對生(海)圍歸日軌(内)延軸圍歸承變(南)歸生點軸變延承折射替随天地間(經)”的意錶。

西、北、東、類推。

“大荒東經”即是“延進軌蹟(大)延分突延沿歸随軸分沿(荒)繞界幹生(東)歸生點軸變延承折射替随天地間(經)”的意錶。

南、西、北、類推。

但是,以上是漢代時不解《山海經》本意的想當然排序,真實原來的排序應該如下:戊己中山經(天卦“鼎”繞坎離綫劃分時辰總記。

国学书目免费珍藏:《山海经》原文及插图,卷二西山经《山海经》系古代地理类史书,十八卷,撰者不详。

西汉刘歆校书时,有三十四篇,歆并为十八篇;《汉书·艺文志》著录为十三篇;今本为十八卷,计山经五,海经十三。

记大小名山五千三百七十,河流大泽三百馀,动物一百二十七种,异国九十五,所载地理、博物、故事、巫术、神话极为丰富,自古号称奇书,影响深远。

近代玄奇小说《镜花缘》,大部分素材即取自《山海经》。

《山海经》所描绘的世界,似乎是以《中山经》所在区域为中心,四周由南、西、北、东山经所在区域构成的大陆,大陆被海包围着,四海之外又有大陆,再外还有荒远之地。

这反映了周秦时期的地理观,是研究地理学思想史的珍贵材料。

现特为传统文化爱好者呈现《山海经》原文及插图,由于篇幅原因,将分多次分享,喜欢《山海经》的朋友可关注本号,后期陆续更新。

卷二西山经西山经华山之首,曰钱来之山,其上多松,其下多洗石。

有兽焉,其状如羊而马尾,名曰咸羊,其脂可以已腊。

西四十五里,曰松果之山。

濩水出焉,北流注于渭,其中多铜。

有鸟焉,其名曰螐渠,其状如山鸡,黑身赤足,可以已。

又西六十里,曰太华之山,削成而四方,其高五千仞,其广十里,鸟兽莫居。

有蛇焉,名曰肥,六足四翼,见则天下大旱。

又又西八十里,曰小华之山,其木多荆杞,其兽多牜乍牛,其阴多磬石,其阳多琈之玉,鸟多赤鷩,可以御火,其草有萆荔,状如乌韭,而生于石上,亦缘木而生,食之已心痛。

又西八十里,曰符禺之山,其阳多铜,其阴多铁。

其上有木焉,名曰文茎,其实如枣,可以已聋。

其草多条,其状如葵,而赤华黄实,如婴儿舌,食之使人不惑。

符禺之水出焉,而北流注于渭。

其兽多葱聋,其状如羊而赤鬛。

其鸟多民,其状如翠而赤喙,可以御火。

又西六十里,曰石脆之山,其木多棕楠,其草多条,其状如韭,而白华黑实,食之已疥。

其阳多琈之玉,其阴多铜。

灌水出焉,而北流注于禺水。

其中有流赭,以涂牛马无病。

又西七十里,曰英山,其上多杻橿,其阴多铁,其阳多赤金。

《山海经》简介及原文目录山海经简介 (1)山经.南山经原文 (2)山经.西山经原文 (4)山经.北山经原文 (9)山经.东山经原文 (14)山经.中山经原文 (17)海经.海外南经原文 (27)海经.海外西经原文 (28)海经.海外北经原文 (29)海经.海外东经原文 (30)海经.海内南经原文 (30)海经.海内西经原文 (31)海经.海内北经原文 (32)海经.海内东经原文 (33)海经.大荒东经原文 (34)海经.大荒南经原文 (35)海经.大荒西经原文 (37)海经.大荒北经原文 (38)海经.海内经原文 (40)山海经简介《山海经》是中国先秦重要古籍,也是一部富于神话传说的最古老的奇书。

该书作者不详,现代学者均认为成书并非一时,作者亦非一人。

《山海经》版本复杂,传世版本共计18卷,包括《山经》5卷,《海经》13卷,各卷著作年代无从定论,其中14卷为战国时作品,4卷为西汉初年作品。

现可见最早版本为晋郭璞《山海经传》。

但《山海经》的书名《史记》便有提及,最早收录书目的是《汉书·艺文志》。

至于其真正作者,前人有认为是禹、伯益,经西汉刘向、刘歆编校,才形成传世书籍,现多认为,具体成书年代及作者已无从确证。

山海经内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、地理、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。

保存了包括夸父逐日、精卫填海、大禹治水等相关内容在内的不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。

《山海经》具有非凡的文献价值,对中国古代历史、地理、文化、中外交通、民俗、神话等的研究,均有参考。

其中的矿物记录,更是世界上最早的有关文献。

《山海经》影响很大,也颇受国际汉学界重视,对于它的内容性质古今学者有着不同的认识,如司马迁直言其内容“余不敢言也”,如鲁迅认为“巫觋、方士之书”。

现大多数学者认为,《山海经》是一部早期有价值的地理著作。

《山海经》全书记载了约40个邦国,550座山,300条水道,100多位历史人物,400多个神怪畏兽,该书总体按照地区不按时间把这些事物一一记录。

《山海经》全文十八篇及白话文翻译山海经《山海经》是先秦典籍中包含了历史、神话、宗教、天文、地理、民俗、民族、物产、医药等多种资料的小百科全书,也可以说是最古老的地理人文志。

它自古以来就被视为一部奇书,它超越了时空的限制,记叙神奇的人物、灵异的禽兽、域内园林、海外仙山,还有奇珍异宝……形象地展现了一幅幅神奇的远古生活图卷。

公众号:5000言•全文目录•简介•系统注:《山海经》拥有很多现今无法正常输入的生僻字,在本站中将会以以下方式表示。

例如:左右结构的(向+鸟),会以[向鸟(左右)]表示,上下结构则以[向鸟(上下)]表示。

第一卷南山经•南山一经•南次二经•南次三经第二卷西山经•西山一经•西次二经•西次三经•西次四经第三卷北山经•北山一经•北次二经•北次三经第四卷东山经•东山一经•东次二经•东次三经•东次四经第五卷中山经•中山一经•中次二经•中次三经•中次四经•中次五经•中次六经•中次七经•中次八经•中次九经•中次十经•中次十一经•中次十二经•第六卷海外南经•第七卷海外西经•第八卷海外北经•第九卷海外东经•第十卷海内南经•第十一卷海内西经•第十二卷海内北经•第十三卷海内东经•第十四卷大荒东经•第十五卷大荒南经•第十六卷大荒西经•第十七卷大荒北经•第十八卷海内经Copyright © 2017-2022参考资料:蒋应镐《山海经(图绘全像)》、胡文焕《山海经图》、汪绂《山海经存》、陈梦雷、蒋廷锡《古今图书集成·博物汇编·禽虫典》、吴任臣《山海经广注》康熙图本《增补绘像山海经广注》近文堂图本、毕沅《山海经》图本、郝懿行《山海经笺疏》、蒋廷锡《古今图书集成.博物汇编·神异典》、陈梦雷《方舆汇编.边裔典》、刘向,刘歆,思履《彩图全解山海经》本站内容已人工精校,如仍有错误或遗漏之处,请至邮箱:*****************本站部分内容来源于网络,如有侵犯到原作者的权益,请致邮箱:****************|鄂ICP备13017733号-10。

⼭海经简介:《⼭海经》是⼀部记载我国古代神话、地理、植物、动物、矿物、物产、宗教、医药、民俗、民族的著作。

全书现存⼗⼋篇,藏⼭经5篇、海外经4篇、海内经5篇、⼤荒经4篇。

此内收明清多个版本:格古斋本、群⽟书堂刻本、还读楼刊本、⼤业堂刻本、⾦阊书业堂本等等。

《⼭海经》全书⼗⼋卷,共约31000字。

记载了100多个邦国,550⼭,300⽔道以及邦国⼭⽔的地理、风⼟物产等信息。

《⼭海经》中对于动物的记载,据统计有277种之多,有虎、豹、狕、熊、罴、狼、⽝、兔、猪、马、猴、猿、猩、犀、⽜、彘、⿅、麂、类、豚、禺、羚、⽺、象、蛇、蝼、猥、訾、驼、獭、狐、糜、麈等,还有猼?、毕⽅、帝江、何罗鱼、鸟焉、狌狌。

郭璞认为狌狌就是猩猩。

《⼭海经》⼀书的作者和成书时间都还未确定。

过去认为是⼤禹、伯益所作。

现代中国学者⼀般认为《⼭海经》成书⾮⼀时,作者亦⾮⼀⼈,时间⼤约是从战国初年到汉代初年楚⼈所作,到西汉校书时才合编在⼀起。

其中许多可能来⾃⼝头传说,司马迁说:“⾄禹本纪⼭海经所有怪物,余不敢⾔之也。

”。

清初纪晓岚编《四库全书》,⼲脆将《⼭海经》归于志怪⼩说⼀类。

陈槃从《周礼》疏中找到:“古⼭海经邹(邹衍)书”之说。

清朝学者毕沅考证其“作于禹益,述于周秦,⾏于汉,明于晋”。

⼗⼋卷⽬录卷⼀:南⼭经卷⼆:西⼭经卷三:北⼭经卷四:东⼭经卷五:中⼭经卷六:海外南经卷七:海外西经卷⼋:海外北经卷九:海外东经卷⼗:海內南经卷⼗⼀:海內西经卷⼗⼆:海內北经卷⼗三:海內东经卷⼗四:⼤荒东经卷⼗五:⼤荒南经卷⼗六:⼤荒西经卷⼗七:⼤荒北经卷⼗⼋:海内经郭璞(276年-324年),字景纯,河东闻喜县⼈(今属⼭西省),西晋建平太守郭瑗之⼦。

东晋著名学者,既是⽂学家和训诂学家,⼜是道学术数⼤师和游仙诗的祖师。