土的自重应力

- 格式:doc

- 大小:370.50 KB

- 文档页数:4

自重应力的分布规律

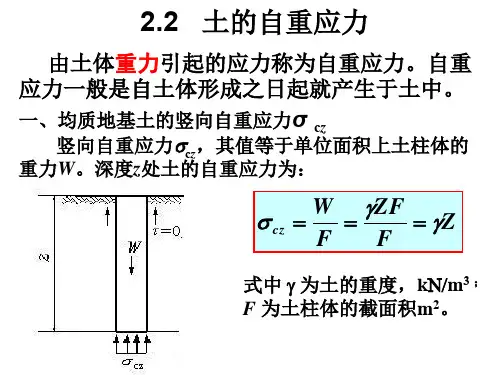

由土体本身自重在地基土体中引起的应力称为自重应力。

分布规律随深度增加而呈线性增大,按三角形分布。

均质土的自重应力沿深度呈线性分布;非均质土的自重应力沿深度呈折线分布。

地下水位以上土层采用天然重度,地下水位以下土层采用浮重度。

地下水位下降会引起自重应力的变化,使地基中原地下水位以下部分土的有效自重应力增加,从而造成地表大面积附加下沉;地下水位上升,使原来位于地下水位以上的土体处于地下水位之下,会使这部分土体压缩量增大,抗剪强度降低,引起附加沉降。

平均自重应力平均自重应力是指单位面积上所承受的重力大小,是一个土力学中的重要概念。

本文将从平均自重应力的定义、计算公式、影响因素以及工程中的应用等方面进行探讨。

一、平均自重应力的定义平均自重应力是指土体内单位面积上由于土体自身重力所产生的应力。

在垂直于地表的方向上,土体受到的重力会使土体内部发生应力传递,从而形成平均自重应力。

平均自重应力是土体的基本应力状态之一,对土体的力学性质和稳定性具有重要影响。

平均自重应力的计算公式为:σ = γ * h,其中σ表示平均自重应力,γ表示土体的单位重量,h表示土体的深度。

这个公式表明,平均自重应力与土体的单位重量和深度成正比,单位重量越大、深度越深,则平均自重应力越大。

三、平均自重应力的影响因素1.土体的物理性质:土体的单位重量是影响平均自重应力的重要因素之一。

不同种类的土体具有不同的单位重量,例如黏土的单位重量通常较大,而砂土的单位重量较小。

2.土体的深度:土体的深度也是影响平均自重应力的因素之一。

深度越大,土体受到的重力越大,从而平均自重应力也越大。

3.土体的湿度:土体的湿度也会对平均自重应力产生影响。

湿度较大时,土体的单位重量会增加,从而平均自重应力也会增大。

四、平均自重应力在工程中的应用平均自重应力是土力学中的重要参数,广泛应用于工程实践中。

在土体力学分析和设计中,平均自重应力是计算土体稳定性、承载力和变形等问题的基础。

例如,在地基工程中,计算地基承载力时需要考虑土体的平均自重应力;在挖掘工程中,需要对土体的平均自重应力进行评估,以保证工程的稳定性。

总结起来,平均自重应力是土体内单位面积上由于土体自身重力所产生的应力。

它的计算公式为σ = γ * h,受到土体的物理性质、深度和湿度等因素的影响。

在工程中,平均自重应力是土体力学分析和设计的基础,对于保证工程的稳定性和可靠性起着重要作用。

通过对平均自重应力的研究和应用,可以更好地理解土体力学的基本原理,为工程实践提供科学依据。

有效自重应力计算公式

1.排水条件下的有效自重应力计算公式:

排水条件下土体中的孔隙水可以自由排出,因此只有颗粒重力起作用,有效自重应力可用以下公式计算:

σ'=γ*H

其中,σ'表示有效自重应力,γ表示土体的单位重量,H表示土体

的有效高度。

单位重量γ可以通过实测实验获得,有效高度H是指土体

堆积的高度减去排水带(即浸水线以下的部分)的高度。

2.非排水条件下的有效自重应力计算公式:

非排水条件下,土体中的孔隙水不能自由排出,有效自重应力计算需

要考虑孔隙水压力。

σ'=(γ-u)*H

其中,σ'表示有效自重应力,γ表示土体的单位重量,H表示土体

的有效高度,u表示孔隙水压力。

孔隙水压力的计算可以采用以下公式:

u=u0+Δu

其中,u0表示孔隙水静压力,可以通过水压力计等仪器测量得到;

Δu表示孔隙水动压力,可以根据土体的应力路径和试验结果进行估算。

需要注意的是,在进行有效自重应力计算时,需要使用土体的干重而

不是含水量较高的湿重或全重。

此外,有效自重应力的计算公式还要考虑

土体颗粒大小和形状等因素的影响,因此不同的土体类型可能有不同的计算方法。

总之,有效自重应力的计算公式可根据排水条件和非排水条件进行选择,通过合理的应力路径和试验数据的获取,可以得到更准确的有效自重应力值,为工程设计和安全评估提供重要依据。

土的自重应力

《土的自重应力》

一、土的自重应力

土的自重应力是指因土体自身的重力而制造出的土体内部的静力和外部的土体表面的分布应力。

自重应力受土体的形状和密度、外部加载及水力作用的影响,可以用数值计算来计算出自重应力的大小和方向。

它与其他应力的大小有关,是基本力中最大的单个应力,不受荷载而产生的自重应力是支撑和构筑建筑物的基础,所以对于建筑物的抗滑能力和抗压能力有决定性的作用。

二、自重应力的计算

1、计算土体自身的重力:

自重应力的大小取决于土体的形状、密度和体积。

由土体的自然重力可以计算出它的自重应力,自重应力的计算公式为:

F=m*g

其中,m为土体的质量,g为重力加速度。

2、计算外部力和水力作用:

除了土体的自身重量之外,还需要计算外部力和水力的作用,这些外部因素可以使自重应力改变。

外部力的大小取决于土体的形状、大小和它周围的支撑条件,以及水力作用的大小,取决于土体的渗透性和孔隙内水的数量。

三、自重应力的应用

1、土堆积工程:

土堆积工程是指土堆的弹性变形模式,在这种情况下,土体的自重应力对支撑土堆或保护土堆稳定性有重要的作用。

2、基础工程:

基础工程是指地基和桩基础,这类工程对自重应力也有较高的要求,它包括滑动稳定、沉降和破坏的抗压能力。

3、墙体工程:

墙体工程则指墙体的稳定性,墙体的自重应力在很大程度上取决于墙体的重量,墙体的重量又取决于它的施工方法和厚度。

土的自重应力土是地球表面最常见的材料之一,它是由矿物质、有机物和水分组成的。

土的自重应力是指土体自身重力所产生的应力。

在土工工程中,土的自重应力是一个非常重要的参数,它对土体的稳定性和承载力有着重要的影响。

土的自重应力是由土体的密度和重力加速度决定的。

在地球表面,重力加速度的大小约为9.8米/秒²。

因此,土的自重应力可以通过以下公式计算:σ = γ × h其中,σ是土的自重应力,γ是土的单位重量,h是土体的深度。

单位重量是指单位体积土的重量,通常用千克/立方米或克/立方厘米表示。

土的密度是由土壤颗粒的种类、大小和排列方式决定的。

不同种类的土壤具有不同的密度。

例如,砂土的密度通常在1.5-1.7克/立方厘米之间,而黏土的密度通常在1.2-1.5克/立方厘米之间。

因此,不同种类的土壤在相同深度下的自重应力也会有所不同。

土的自重应力对土体的稳定性和承载力有着重要的影响。

在土工工程中,土的自重应力是计算土体承载力和稳定性的重要参数。

例如,在计算土体的承载力时,需要考虑土的自重应力对土体的压缩和变形的影响。

在计算土体的稳定性时,需要考虑土的自重应力对土体的抗剪强度和抗压强度的影响。

土的自重应力还对土体的水分运移和土壤侵蚀有着重要的影响。

在土壤侵蚀过程中,土的自重应力会影响土壤颗粒的运动和沉积,从而影响土壤侵蚀的速度和规模。

在土壤水分运移过程中,土的自重应力会影响土壤孔隙水的压力和流动速度,从而影响土壤水分的分布和运移。

土的自重应力是土工工程中一个非常重要的参数,它对土体的稳定性、承载力、水分运移和土壤侵蚀等方面都有着重要的影响。

在土工工程中,需要对土的自重应力进行准确的计算和分析,以保证工程的安全和可靠性。

基底处土中自重应力符号介绍基底处土中自重应力符号是一个在岩土工程中经常使用的术语,用于描述岩土体在受到自身重力作用时所产生的应力。

在地下工程设计、土力学和地质工程等领域中,了解和计算基底处土中的自重应力符号对于工程设计和稳定性分析非常重要。

自重应力自重应力是指岩土体由于受到重力作用而产生的内部应力。

在岩土工程中,土体的重力是由于土体单元的重量所引起的。

自重应力符号用于表示基底处土体的自重应力。

它是在地面之下的一层土体中的应力分布,其中位于土体深度为Z处的土体单元受到来自于上面的土体单元的重力作用。

自重应力符号通常用斜体符号σ表示,可以分为有效应力符号σ’和总应力符号σ。

有效应力符号表示在没有饱和的情况下,土体中仅考虑固体颗粒之间的接触力所产生的应力。

总应力符号表示在考虑饱和条件下,土体中既考虑固体颗粒之间的接触力,也考虑水分对土体的承压力。

计算公式基底处土中自重应力符号的计算可以通过以下公式进行:σ = γ * Z其中,γ代表土体的单位重量,Z代表土体的深度。

单位重量是指土体的单位体积所承受的重量,通常使用千克/立方米或千牛/立方米作为单位。

在实际工程中,由于土体的性质和地质条件的不同,γ的值可能会有所不同。

因此,在计算基底处土中自重应力符号时,需要根据具体的工程情况和土体性质来确定合适的γ值。

一般来说,可以通过实地调查和实验室试验来获取土体的实际情况和性质,从而确定合适的γ。

影响因素基底处土中自重应力符号的大小受到多种因素的影响,包括土体的深度、土体的密度、土体的类型以及地下水位等。

下面是一些影响基底处土中自重应力符号的主要因素:土体的深度土体的深度是决定基底处土中自重应力符号大小的重要因素。

一般来说,土体的深度越大,受到的上层土体单元的重力就越大,从而使得基底处土中的自重应力符号增加。

土体的密度土体的密度也是影响基底处土中自重应力符号的重要因素。

当土体的密度增加时,单位体积土体所承受的重量也增加,从而使得基底处土中的自重应力符号增加。

在均质土层中,土的竖向自重应力沿深度的分布规律摘要:一、均质土层中竖向自重应力的概念与特点二、竖向自重应力沿深度的分布规律1.分布形式2.影响因素三、实际应用与工程意义正文:在均质土层中,土的竖向自重应力是指土体由于自身重量而在某个位置上产生的应力。

竖向自重应力的分布规律对工程建设中的地基设计、基础施工以及土体稳定性分析等方面具有重要的指导意义。

一、均质土层中竖向自重应力的概念与特点竖向自重应力在土层中沿深度的分布规律是工程界长期研究的问题。

一般来说,竖向自重应力随着深度的增加而逐渐增大。

这是因为在土层深处的土体受到上层土体的约束,无法完全自由沉降。

此外,竖向自重应力还与土的性质、土层厚度、地下水位等因素密切相关。

二、竖向自重应力沿深度的分布规律1.分布形式在均质土层中,竖向自重应力的分布形式通常为线性增加。

也就是说,深度每增加一层,竖向自重应力相应地增加一个固定比例。

2.影响因素竖向自重应力的分布规律受到以下几个因素的影响:(1)土的性质:不同类型的土壤其竖向自重应力分布规律有所差异。

例如,黏性土中的竖向自重应力分布相对较均匀,而砂性土中的竖向自重应力分布则受到土颗粒排列、密度等因素的影响。

(2)土层厚度:土层厚度越大,竖向自重应力分布的线性增长趋势越明显。

(3)地下水位:地下水位以下的土层在计算竖向自重应力时,需要扣除浮力影响。

三、实际应用与工程意义竖向自重应力的分布规律在实际工程中具有重要意义,它有助于:1.地基设计:根据竖向自重应力的分布规律,合理选择地基材料,优化地基设计。

2.基础施工:指导基础施工,确保基础承载力的安全性和稳定性。

3.土体稳定性分析:通过研究竖向自重应力的分布规律,评估土体的稳定性和变形特性,为工程决策提供依据。

总之,了解均质土层中竖向自重应力的分布规律,对于工程设计、施工及土体稳定性分析具有重要的参考价值。

土的自重应力

在一般情况下,天然地基往往由成层土所组成,设各土层的厚度为i h ,重度为i γ,则深度z 处土的自重应力可通过对各层土自重应力求和得到,即:

1122331n

cz n n i i i h h h h h σγγγγγ==+++⋅⋅⋅+=∑

式中 n 为自天然地面至深度z 处土的层数;

i h 为第i 层土的厚度(m);

i γ为第i 层土的天然重度,对地下水位以下的土层取有效重度γ'(kN/m 3

)。

因为土受到水的浮力影响,其自重应力相应减少的缘故。

但在地下水位以下,若埋藏有不透水层(例如岩层或只含结合水的坚硬粘土层),由于不透水层中不存在水的浮力,故层面及层面以下的自重应力应按上覆土层的水土总重计算。

这样,紧靠上覆层与不透水层界面上下的自重应力有突变,使层面处具有两个自重应力值。

【例题1】试计算图1所示土层的自重应力及作用在基岩顶面的土自重应力和静水压力之和,并绘制自重应力分布图。

【解】

图1 土的自重应力计算及其分布图

119 2.038cz kPa σ=⨯=

238(19.410) 2.561.5cz kPa σ=+-⨯=

361.5(17.410) 4.596.6cz kPa σ=+-⨯=

10(2.5 4.5)70w kPa σ=⨯+=

作用在基岩顶面处土的自重应力,静水压力70kPa ,总应力为+70=。

尚需注意:(1)自重应力是指土颗粒之间接触点传递的粒间应力,故又称为有效自重应力;(2)一般土层形成地质年代较长,在自重作用下变形早已稳定,故自重应力不再引起建筑物基础沉降,但对于近期沉积或堆积的土层以及地下水位升降等情况,尚应考虑自重应力作用下的变形,这是因为地下水位的变动,引起土的重度改变的结果。

如图2所示。

在深基坑开挖中,需大量抽取地下水,以致地下水位大幅度下降,引起土的重度改变,因γγ'>,故自重应力增加,从而造成地表大面积下沉的严重后果。

图2 地下水位升降对土中自重应力的影响

0-1-2线为原来自重应力的分布

0-1’-2’线为地下水位变动后自重应力的分布

【例题2】某建筑场地的土层分布均匀,第一层杂填土,厚度1.5m ,317/kN m γ=;第二层粉土,厚度4m ,319/kN m γ=, 2.73s d =,31%w =,地下水位在地面下2m 深;第三层淤泥质粘土,厚度8m ,318.2/kN m γ=, 2.74s d =,41%w =;第四层粘土,厚度3m ,319.5/kN m γ=, 2.72s d =,22%w =,24%P w =,45%L w =;第五层土粉质粘土未钻穿,试计算土中的自重应力。

【解】

(1)计算地下水位以下各土层的浮重度 第二层土:(1) 2.73(10.31)1110.881.9

s w

d w

e ρρ+⨯+⨯=-=-= 321 2.731109.2/110.88

s w d kN m e γγ--'==⨯=++,319.2/sat kN m γ= 第三层土:(1) 2.74(10.41)111 1.121.82

s w d w e ρρ+⨯+⨯=-=-= 331 2.741108.2/11 1.12

s w d kN m e γγ--'==⨯=++,318.2/sat kN m γ= 第四层土:22240.09504524P L L P w w I w w --=

==-<--,土层处于坚硬状态,为不透水层。

(2)计算各截面处的自重应力

第二层土顶面:117 1.525.5cz kPa σ=⨯=

地下水位线处:225.5190.535cz kPa σ=+⨯=

第三层土顶面:335(19.210) 3.567.2cz kPa σ=+-⨯=

第三层土底面:467.2(18.210)8132.8cz kPa σ=+-⨯=

第四层土顶面:53519.2 3.518.28247.8cz kPa σ=+⨯+⨯=

第五层土顶面:6247.819.53306.3cz kPa σ=+⨯=

土自重应力分布图2。

图2 土的自重应力分布图

【注】在计算土的自重应力时,一般均指的是其有效自重应力,即对水位线以下的土取浮重度。

地下水位以下,若埋藏有不透水层(例如岩层或只含结合水的坚硬粘土层),由于不透水层中不存在水的浮力,故层面及层面以下的自重应力应按上覆土层的水土总重计算。

因此,紧靠上覆层与不透水层界面上下的自重应力有突变,使层面处具有两个自重应力值。