区域经济学案例分析

- 格式:ppt

- 大小:494.50 KB

- 文档页数:29

区域经济学案例分析区域经济学是研究特定区域内不同经济活动之间的相互关系和影响的学科。

它通过分析特定区域内的经济因素和变量,以及对这些因素和变量进行实证研究,来揭示区域经济发展的规律和原因。

下面我将以深圳经济发展为例,进行区域经济学的案例分析。

深圳是中国改革开放的重要窗口和经济特区,也是中国经济发展的典型案例。

在改革开放初期,深圳只是一个小渔村。

然而,经过几十年的快速发展,如今深圳已成为国际化的现代化城市。

首先,深圳作为一个特区,政府的政策支持对其经济发展起到了重要的推动作用。

深圳特区不同于其他地方政府,享有更多的自主权和经济政策调控的权力。

政府在改革开放初期就提出了一系列有利于经济发展的政策,比如引进外资、鼓励创新创业、提供优惠税收政策等。

这些政策的实施为深圳经济的快速发展提供了重要的支持。

其次,深圳经济发展中的区位优势也是其成功的原因之一。

深圳位于珠江三角洲经济区,与香港隔海相望,地理位置十分优越。

这使得深圳成为中国内地与国际间的重要门户城市,也促使了其外贸和对外开放的发展。

此外,深圳面积小但人口密集,这也为其投资和市场提供了便利。

再次,深圳高科技产业发展是其经济发展的重要因素之一。

改革开放初期,深圳制造业是其主要经济支柱,但随着时代的发展,深圳积极转型,大力发展高科技产业。

如今,深圳已经成为中国乃至全球的科技产业中心,拥有众多的高新技术企业和创新团队,这为深圳经济的可持续发展提供了动力。

最后,深圳的城市规划和基础设施建设也对其经济发展起到了关键作用。

深圳注重城市规划的科学性和可持续性发展,建有现代化的交通、通信和水利设施,为企业和居民提供了良好的生活和工作环境。

这些基础设施的建设大大促进了深圳经济的繁荣和发展。

总而言之,深圳经济发展的成功案例为区域经济学提供了宝贵的研究素材。

通过对深圳经济发展的案例分析,我们可以看到政府的政策支持、区位优势、高科技产业发展以及城市规划和基础设施建设的重要性。

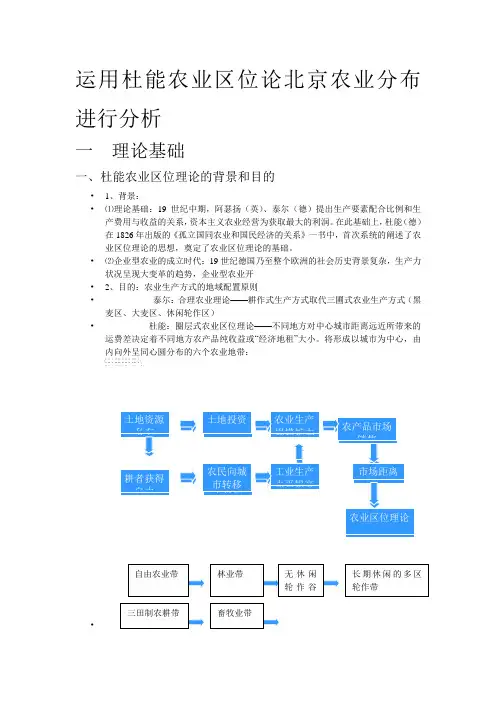

运用杜能农业区位论北京农业分布进行分析一理论基础一、杜能农业区位理论的背景和目的•1、背景:•⑴理论基础:19世纪中期,阿瑟扬(英)、泰尔(德)提出生产要素配合比例和生产费用与收益的关系,资本主义农业经营为获取最大的利润。

在此基础上,杜能(德)在1826年出版的《孤立国同农业和国民经济的关系》一书中,首次系统的阐述了农业区位理论的思想,奠定了农业区位理论的基础。

•⑵企业型农业的成立时代:19世纪德国乃至整个欧洲的社会历史背景复杂,生产力状况呈现大变革的趋势,企业型农业开•2、目的:农业生产方式的地域配置原则•泰尔:合理农业理论——耕作式生产方式取代三圃式农业生产方式(黑麦区、大麦区、休闲轮作区)•杜能:圈层式农业区位理论——不同地方对中心城市距离远近所带来的运费差决定着不同地方农产品纯收益或“经济地租”大小。

将形成以城市为中心,由内向外呈同心圆分布的六个农业地带:•二、杜能农业区位理论的基本假设•1、中央大平原只有一个城市•2、马车是唯一的运输工具•3、除中心4、农民生产的动力是获得最大的区位地租•城市外农村与其他城市无任何市场联系•5、市场的农产品价格、农业劳动力工资、資本利息均假设不变6、运输费用同运输的质量和距离成正比三、杜能农业区位理论形成机制R=PQ-CQ-KtQ=(P-C-Kt)QR表示地租收入,P代表农产品市场价格,C为单位农产品的生产成本,Q为农产品的生产总量(等同于销售总量),K为生产地距城市(市场)的距离,t为农产品的运费率。

四、农业生产方式的空间配置原理第一圈:自由式农业圈第二圈:林业圈第三圈:轮作式农业带•第四圈:谷物式农业带第五圈:三圃式农业圈第六圈:畜牧业圈五、杜能农业区位理论的应用型研究(一)宏观尺度乔纳森的欧洲农业分区模式:国家或大洲范围第一地带:温室、花卉第二地带:园艺、果品、马铃薯、烟草第三地带:奶制品、肉用牛羊、饲料、纤维用亚麻第四地带:普通农用地第五地带:面包用谷物、油用亚麻第六地带:牧场第七地带:森林(二)中观尺度1、上海(20世纪80年代初):第一圈:距市中心10km之内区域,蔬菜、奶牛、花卉为主第二圈:距市中心10~20km之内的区域,以棉花、蔬菜、奶牛和自给性粮食生产为主第三圈:距市中心20~35km之内的区域,以商品粮、棉花、季节性蔬菜生产为主第四圈:距市中心35km以外的区域,以商品粮、棉花、渔业和奶牛生产为主2、北京(与上海市圈层相似):第一圈:蔬菜、奶牛、鲜蛋为主的农产品第二圈:以果、菜、粮为主要农产品第三圈:以果、蛋、粮、棉油为主要农产品第四圈:以棉、谷和肉为主要农产品(三)、微观尺度微观尺度研究以纳瓦佛等人在非洲卢旺达丘陵地带农村聚落的研究为代表。

区域经济学之永康五金产业摘要永康五金产业是自己家乡永康的支柱产业,是永康地方性的传统产业集群,近几年来发展迅速,远远超过其他产业和其他地区的发展业绩,走向全国乃至世界,是我国必不可少的代表性五金产业。

该论文将重点讲述永康五金产业集群的现状,存在的问题和解决方案以及在发展过程中为了转型升级而进行必要的产业转移的案例,并且对五金产业在永康的发展进行总结和一系列的展望。

永康五金产业的发展离不开各永康企业的努力,希望今后永康五金产业能蓬勃向上,共创经济强市。

关键词:永康五金、产业集群、产业转移、经济发展一、基本介绍(一) 永康简介相传,三国吴赤乌八年(公元245年)孙权之母因病到此进香,祈求“永保安康”。

吴国太病愈,孙权大喜,遂赐名为“永康”,并单立为县。

1992年经国务院批准,撤县设市。

永康,古称丽州,浙江省金华市代管县级市,位于浙江省中部的低山丘陵地区,毗邻武义、磐安、东阳、缙云,面积1049平方公里,人口55.5万,是浙中经济比较发达的城市之一,是全国著名的科技五金城,也是全国五金产业基地。

(二)中国科技五金城中国五金史其实是一部人类文明与社会进步史,从传说的轩辕黄帝在永康石城山铸鼎开始,到春秋铸剑,汉造弩机,勤劳的永康人就踏上了一条艰辛而又辉煌的五金之路,素有“五金工匠走四方,府府县县不离康”之说。

五千年的五金历史,铸就了一个著名的“五金之都--永康。

”1992年底,中国科技五金城在永康建成,经过多年的开发建设,现已成为全国最大的五金专业市场、国家经贸委重点联系批发市场、浙江省重点市场、浙江省星级文明规范市场、浙江省质量达标市场、全国五金专业市场委员会会长单位。

近几年来,中国科技五金城交易持续增长,各种五金产品旺销不衰,进出市场客流、物流与日俱增,市场日常客流量达到万人次,日货流量已经超过一千吨,五金商品不但畅销国内,而且源源销往东南亚、中亚诸国、欧洲、美国、俄罗斯等30个国家和地区。

二、永康五金产业集群产业集群是指大量相关企业、中间组织和支撑机构之间具有紧密的经济联系,并且在特定的地域范围内,可以是行政性区域,也可以是经济性区域,通过有机联系、合作互动形成一定的社会化网络,产生类似生物有机体的产业群落。

区域经济学案例分析区域经济学是研究区域内的经济活动和地区发展的学科领域。

通过对特定区域内的经济现象、结构、关系等进行分析和研究,可以为地方政府制定经济政策提供理论依据和实践指导。

本文将以中国经济区域发展差异为例,分析区域经济学在解决地区经济发展问题上的应用。

中国是一个拥有广阔地域的发展中国家,各地区之间存在着显著的经济发展差异。

区域经济学为解决这一问题提供了重要的解决思路。

首先,区域经济学通过研究区域内的经济结构和产业布局,为地方政府制定经济政策提供了重要的依据。

以中国东部沿海地区和中西部地区的发展差异为例,区域经济学家通过研究发现,沿海地区由于地理位置的优势和开放政策的推动,产业结构更加完善,外资进入和外贸出口也更加活跃。

而中西部地区由于地理位置的劣势和产业结构相对滞后,经济发展相对较慢。

在这种情况下,区域经济学家提出了加快中西部地区发展的政策建议,如加大对中西部地区的投资力度、推进产业升级、加强区域间的经济合作等。

这些政策建议有助于改善区域经济发展水平的差异。

再次,区域经济学通过研究和分析地区内部的经济发展差异,可以为地方政府提供有针对性的政策建议。

以中国东部地区的发展差异为例,区域经济学家通过研究发现,发达地区和欠发达地区之间存在着发展差距。

在这种情况下,区域经济学家提出了一系列政策建议,如加大对欠发达地区的扶持力度、推动产业转移和扩大内需等。

这些政策建议有助于缩小地区间的经济发展差距,促进整个国家的经济均衡发展。

总之,区域经济学作为一门研究区域经济发展的学科,对解决地区经济发展差异问题具有重要意义。

通过研究和分析区域内的经济现象、关系和结构等,可以为政府制定经济政策提供理论依据和实践指导。

在中国经济区域发展差异问题上,区域经济学为地方政府提供了重要的思路和方法,促进了地区间的经济协调发展,推动了整个国家的经济稳定和健康发展。

区域经济学案例分析区域经济学是研究区域内经济活动和发展的学科,它关注着不同地区之间的经济差异和发展不平衡现象。

在实际的经济运行中,区域经济学的理论和方法对于政府制定区域发展政策、企业选择投资地点、个人就业和生活等方面具有重要的指导作用。

本文将通过一个实际的案例来分析区域经济学的相关理论和方法在实践中的应用。

案例分析,中国东部沿海地区与中西部地区的经济发展差异。

中国作为一个发展中国家,其地区经济发展的差异十分明显。

东部沿海地区以其发达的经济和高密度的城市群而著称,而中西部地区则相对落后。

这种地区经济发展的差异引起了人们的广泛关注,也成为了区域经济学研究的一个重要课题。

首先,我们可以从区域经济发展的空间格局来分析这一现象。

东部沿海地区由于其便利的交通条件、发达的港口和相对较早的对外开放,吸引了大量的外资和技术,形成了以大城市为中心的经济发展格局。

而中西部地区由于地理条件和历史原因,发展相对滞后,城市化水平较低,经济发展的空间格局呈现出“一核多辐”的特点。

其次,我们可以从区域经济发展的要素条件来分析这一现象。

东部沿海地区拥有丰富的人力资源、技术资源和资金资源,这些要素条件为其经济发展提供了坚实的基础。

而中西部地区虽然拥有丰富的自然资源,但受限于交通条件和技术水平,这些要素条件并没有得到充分的利用。

再次,我们可以从区域经济政策的角度来分析这一现象。

中国政府在改革开放以来一直致力于推动中西部地区的经济发展,通过实施各种扶持政策和项目,试图缩小地区经济发展的差距。

然而,由于历史遗留问题和制度差异,这些政策并没有取得预期的效果。

最后,我们可以从区域经济发展的动力机制来分析这一现象。

东部沿海地区的经济发展主要依靠外部引进的资金和技术,而中西部地区的经济发展主要依靠资源的开发和出口。

这种不同的动力机制决定了两个地区经济发展的路径和速度。

综上所述,中国东部沿海地区与中西部地区的经济发展差异是区域经济学研究的一个重要课题。

1949年,全国共有各类城市132个,市镇人口5700万人,其中70%集中在沿海地区,城市化水平仅10.6%,比1900年世界平均水平13.6%还低3个百分点。

总体上看,当时中国仍处于传统农业社会,城市在国家经济社会中未占主导地位。

解放后,随着国家大规模工业化的推进,城市数量和布局都有了新的发展。

新中国成立后,“一五”到“四五”时期,随着工业化的推进,国家在中西部内陆地区加强和发展了一批资源开发型工矿城市和重工业加工业城市。

建设布局的西进,有力地改善了城市的区域布局。

到1978年,全国共有各类城市193个,其中东部地区69个,占35.8%;中部地区84个,占43.5%;西部地区40个,占20.7%。

全国市镇人口17245万人,其中东部地区6935.14万人,占40.2%;中部地区5739.76万人,占33.3%;西部地区2736.84万人,占15.9%。

与解放初期相比,城市和人口偏集于沿海地区的畸形格局已有了很大的改观。

但是解放后我国城市的发展并没有给其所在区域带来应有的发展。

在中国的传统经济体制的形成过程,可以比较清晰地看到从选择重工业优先发展战略,到形成扭曲产品和要素价格的宏观环境,以至建立高度集中的资源计划配置制度和毫无自主权的微观经营机制这样一个历史和逻辑的顺序关系。

由于我国的经济建设在建国后的很长一段时间内一直处于中央集权式的经济体制中,在实行“赶超战略”的经济发展战略的前提下,为了保证有限的经济资源流向国家所需要发展的地区、部门和企业,政府不得不限制市场的作用,避免经济资源在逐利的过程中流向其他领域,从而建立起一套自上而下的高强度的计划体制。

在城市建设方面则主要体现在:城市的建立和发展受政府支配,城市的功能偏重于工业,政治、经济与文化中心三位一体等;以及政府通过种种政策的实施来割断城市与区域之间的经济联系等。

经济学考研这一时期我国的城市与区域经济关系呈现出分割的特点。

在行政分割的区域经济格局下,城市与区域相互封闭发展,城市与区域经济关系被严重扭曲,从城市发展本身来看,城市功能严重萎缩;从城市与区域关系来看,二者由于行政分割,形成严重的二元结构。

区域生态经济结构评价的案例分析王 丽, 阎伍玖(安徽师范大学国土资源与旅游学院,安徽芜湖 241000)摘 要:生态经济结构具有明显的集合性、关联性和差异性,目前评价其合理性没有成熟的理论方法可借鉴,本文结合安徽省实际情况,运用综合的方法,引入模糊综合评价模型,对安徽生态经济结构进行了研究,并在分析评价结果的基础上提出了优化安徽生态经济结构的对策和建议,为安徽进行生态省建设提供参考意见.关键词:生态经济结构;模糊综合评价;安徽省中图分类号:F062.2 文章标识码:A 文章编号:1004-2443(2004)04-0449-04 生态经济结构是生态经济系统内部的资源、产业、技术、信息、流通等各要素之间的相互组合、相互配置方式,及其相互关系的总称,是由生态系统结构和经济系统结构复合而成的有机统一整体,具有明显的集合性、关联性和差异性.生态经济结构是否合理关系到生态经济系统能否发挥其正常功能,是否有利于生态经济效益的提高,只有建立适当的评价体系对其进行正确的评价,才有利于区域经济的快速发展.由于生态经济结构具有随机性和模糊性特征,这就要求我们在进行生态经济评价时把整个系统看成是一个模糊系统.因此,本文运用模糊评价方法对区域生态经济结构进行模糊评价研究.为安徽进行生态省建设提供参考意见.1 区域背景 安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区,气候温暖湿润,四季分明.全省年平均气温在14℃-17℃之间,平均日照时数1088h -2500h ,平均无霜期200d -250d ,平均降水量800mm -1800mm.安徽省地形地貌呈现多样性,长江和淮河自西向东横贯全境,水资源总量为680亿m 3.土地资源丰富,全省耕地面积433万公顷,土地肥沃,适宜各种农作物生长.动植物资源全省植物种类丰富,共有植物约1300余种,草本植物约2100余种,动物约500余种,其中国家重点保护动物54种,以扬子鳄最为珍贵.安徽是一矿产资源大省,矿产种类较全,储量丰富,已发现有用矿种130余种,已探明储量有67种,其中煤、铁、铜、硫、明矾石为五大优势矿产.旅游资源丰富,有黄山、九华山、天柱山、琅琊山等自然景观,有古民居、牌坊、名人故居、古墓葬、古遗址等古文化景观.安徽省紧靠以上海为中心的长江三角洲经济区,是临江近海的内陆省份具有独特的承东启西、连南接北的区位优势.此外,安徽省处于中国水陆空立体交通网较为有利的位置,便于客商将其产品和技术输往国内和国际两个市场.2 安徽生态经济结构模糊综合评价2.1 评价的原则与方法 本文在考虑评价指标数据资料的可获取性、时效性、公正性原则,建立评价指标层次体系.在对本区域生态经济结构进行评价时,由于生态经济结构系统的模糊性、复杂性及层次性等特点,拟采用模糊综合评价模型对其进行评价,现采用4个子系统:X 1生态环境系统,X 2劳动力结构系统,X 3经济效益系统,X 4产值结构系统进行评价.本体系共选用16个指标从不同层面、不同角度来评价该区域生态经济结构.具体的一级指标及数据如表1所示.2.2 标准的划分与建立 采用三级评价标准.X 11、X 12、X 13参照《安徽省生态省建设总体规划纲要》有关建设目标定出Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级标准水平,其他一级指标采用全国平均水平作为Ⅱ级标准水平,并结合实际情况,采用Ⅱ级标准的收稿日期:2003-12-02基金项目:安徽省自然科学基金重点项目(02023017);安徽省高等学校自然科学基金(2003k j150).作者介绍:王丽,女,安徽太和人,硕士研究生,研究方向为资源与环境.第27卷4期2004年12月 安徽师范大学学报(自然科学版)Journal of Anhui Normal University (Natural Science )Vol.27No.4Dec .2004表1 2001年安徽生态经济结构指标体系T able1 Stand ard System of the E co-economic Structures in Anhui 2001二级评价指标一级评价指标指标值X1生态环境系统X11森林覆盖率(%)27.95X12城市人均公共绿地面积(%) 4.79X13化肥施用强度(折纯)(千克/公顷)621.7X14烟尘控制区覆盖率94.1X15固废物综合利用率74.2X2劳动力结构系统X21抚养系数(%)49.19X22每万人拥有大专以上人数(人)42.14X23第三产业从业人员比(%)25.2X3经济效益系统X31单位G DP能耗(吨标煤/万元) 1.6X32全社会劳动生产率(元/人.年)38548X33每公顷耕地生产的农业产值(万元) 1.64X34农民年人均纯收入(元)2020.04X35工业增加值率(%)31.63X36工业成本费用利率(%) 3.73X4产值结构系统X41第一产业占国内生产总值(%)22.80X42第三产业占国内生产总值(%)34.1810%-40%为差距,分别定出Ⅰ级和Ⅲ级标准.当然生态省建设与生态经济结构评价两者是有一定差别的,但生态经济结构评价工作是生态省建设工作中的一部分,生态经济结构是否合理关系到生态省建设目标能否实现,因而在生态经济结构评价标准中可以参照生态省建设总体规划纲要有关建设目标.生态经济结构综合评价目标与建设要求见表2.表2 生态经济结构综合评价目标与建设要求T able2 Evalu ation G oals and Construction Dem ands of the E co-economic Structures标 准目标与建设要求Ⅰ级自然资源丰富,大气、水、土、生物所受环境污染极少,环境保护工作得力,劳动力科学文化素质高,三次产业从业人员比例适中,社会经济水平居于全国前列,属于经济发达地区,三次产业产值结构合理,生态经济结构合理.Ⅱ级自然资源较丰富,环境污染较轻,劳动力文化素质较高,三次产业从业人员比例较合理,第三产业在国民经济中的比例较高,农业经济发展较快,工业发展较慢,社会经济发展水平较高.生态经济结构较合理.Ⅲ级自然资源贫乏,森林面积少,环境受污染程度严重,劳动力整体受教育水平低,经济发展缓慢,工业经济和第三产业经济效益水平低,农业经济占国民经济的主导地位,社会经济环境综合水平低,生态经济结构不合理.2.3 各指标因子的权重 考虑到生态环境指标是经济发展的物质基础,反映了生态环境对人类健康和人类生产活动的影响,因而给以权重0.25;劳动力结构是反映某一地区生态经济发展水平的重要标志,是反映地区产业结构的综合性指标,因而予以权重0.20;经济效益是反映生态经济结构的经济效益水平、科学技术水平和最佳程度,因而予以权重0.30;产值结构综合反映各个产业部门的发展规模和速度及各种产品在总产量中所占的比重,因而予以权重0.25.此外,对所有一级指标采用超标加权法处理权重.2.4 评价结果 采用表1的资料及制定的相关标准,用线性隶属函数来计算各区域的隶属度矩阵.再利用各指标因子的权重值,分别对各系统进行模糊矩阵复合运算,采用(・, )算子,进行一级评价,得到一级评价结果.在一级评价的基础上,再次采用(・, )算子,进行二级模糊评价,得到综合评价结果(表3).最后根据最大隶属度原054安徽师范大学学报(自然科学版)2004年则,得到相应的结论.表3 安徽生态经济结构综合评价结果T able 3 Evalu ation of the E co 2economic Structures in Anhui对各级标准隶属度Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级评价结论X 1生态环境质量指标一级评价结果X 110.36850.63150.0000X 120.00000.26330.7367X 130.00000.07920.9208X 140.82000.18000.0000X 150.00000.42000.5800二级评价结果0.30140.55170.1468X 2劳动力结构指标一级评价结果X 210.00000.0000 1.0000X 220.00000.37120.6288X 230.04000.96000.0000二级评价结果0.02110.57420.4047X 3经济效益指标一级评价结果X 310.00000.76200.2380X 320.00000.35110.6489X 330.00000.22390.7761X 340.00000.63410.3659X 350.10950.89050.0000X 360.00000.07480.9252二级评价结果0.04760.76660.1858X 4产值结构指标一级评价结果X 410.00000.16670.8333X 420.00000.92050.0795二级评价结果0.00000.71430.2857三级评价结果0.03040.77730.1923Ⅱ级2.5 结论与分析 分析表3的评价结果可以看出,安徽生态经济结构综合评价结果为(0.0304,0.7773,0.1923),根据最大隶属度原则,判断该区社会2经济2生态复合系统综合质量为Ⅱ级水平.自然资源较丰富,环境污染较轻,劳动力文化素质较高,三次产业从业人员比例较合理,第三产业在国民经济中的比例较高,农业经济发展较快,工业发展较慢,社会经济发展水平较高,生态经济结构较合理. 自然环境质量优美,森林覆盖率高,环境污染治理成果卓著,大气、水污染控制水平高,但生态环境质量仍存在一定的不足,首先,城市人均绿地面积少,仅为4.79%,远远小于全国平均水平,特别北部的一些城市,人均绿地面积更少,城市绿化有待于进一步提高.其次,农村生态环境存在很大的问题,化肥施用强度过大,土壤板结现象严重,农产品质量下降,严重地影响农作物的质量,进而影响人们的健康. 安徽三次产业从业人员比例较合理,特别是第三产业从业人员近年来有了大幅度的上升,第一产业从业人员比例下降很快.劳动力科学文化素质普遍不高,受高等教育的人口比例偏低,这种现象在广大的农村地区较突出,使得农村大量的剩余劳动力外出打工受到很大的挫折,就业问题较为突出.人口抚养系数大,人口老龄化问题突出. 近年来由于安徽实施了经济战略性调整,安徽经济效益整体水平大幅度提高.农业经济发展迅速,农民得到很大的实惠.第三产业特别是旅游业发展速度较快.工业经济发展有所加快,但国有企业机制转换滞后,部分企业生产经营比较困难,工业经济效益与经济发达地区相比仍有一定的差距.产业结构不够合理、层次较低、新的增长点不多,发展后劲不足.第三产业比重有所上升,但第二产业比重过低.城乡居民收入总体水平偏低等.2.6 建议和对策 安徽生态经济结构虽然较合理,但各个子系统也存在一定的不足,需要采取切实可行的对策和措施,以调整劳动力结构和产业结构、提高生态环境质量和经济效益,使生态经济结构系统进一步优化,以实现区域可持续发展,加快生态省建设的步伐. 调整安徽劳动力结构,主要的问题是实行计划生育,控制人口数量以降低抚养系数;大力推行科学文化知识宣传,提高劳动力科学文化素质以提高就业率,合理转移农村剩余劳动力.15427卷第4期 王 丽,阎伍玖: 区域生态经济结构评价的案例分析254安徽师范大学学报(自然科学版)2004年 在制定生态省建设规划大纲中要加强环境规划工作的力度,推行一系列的环境治理政策.对“两淮”及马鞍山等地区,要加强环境监测方面的工作力度.对黄山、九华山、齐云山等旅游景点要加强环境监督的工作力度,以保证旅游区的环境质量,稳步推进旅游业的快速发展. 提高安徽经济效益,应该在合肥、芜湖、马鞍山等经济条件较好的地区大力发展高新技术,加快企业技术创新和进步,提高资源的综合利用率.培育壮大企业集团,形成一批现代化大公司和大型企业集团,发挥规模效益的优势.加大科技对农业的投入,提倡科学种田.调整安徽省产业结构总体上是在确保农业经济基础地位的同时,扩大对二、三产业的投入,改变产业结构层次低的现状,培育新的增长点.具体到各个地区,要结合实际情况调整当地的产业结构,各有侧重点地发展三次产业.3 结语 模糊综合评价方法形式简单,计算快速,具有较强的实用性,应用模糊数学理论,对生态经济结构进行综合评价,其结果能很好反映生态经济结构的随机性和模糊性的特征,可以非常直观定量地为决策者提供科学依据.应用模糊聚类最大矩阵元法计算出的置信水平值作为综合指标值,能反映区域生态经济结构的现状.然而,由于影响生态经济结构的因素众多,在利用模糊综合评价方法对某区域生态经济结构进行评价时,要根据当地生态、经济特性,采用相关联的指标体系,进行综合的、系统的分析,才能避免评价的片面性,客观地反映生态经济结构的优劣程度.此外,本文所选用的指标主要来源于统计年鉴,便于在全国范围内推广和生态省建设验收工作的进行.参考文献:[1] 阎伍玖.环境质量的二级模糊综合评价模型研究[J].环境保护科学.1992.18(2):73-75.[2] 徐建华.现在地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社,2002.305-335.[3] 马传栋.生态经济学[M].济南:山东出版社,1986.37-42.[4] 迟维韵.生态经济理论与方法[M].北京:中国环境科学出版社,1990.111-115.[5] 安徽省统计局.安徽统计年鉴[Z].北京:中国统计出版社,2001.[6] 崔功豪.区域分析与规划[M].北京:高等教育出版社,1999.127-133.EVAL UATION OF THE ECO2ECONOMIC STRUCTURES AN D THEREGIONAL SUSTAINAB L E DEVE LOPMENT IN ANHUI PROVINCEWAN G Li, YAN Wu2jiu(College of Territorial Resources and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu241000,China)Abstract:As the eco2economic structure to be with the character of collectiveness,relativity and difference,we don’t have any well2developped theory to assess the rationality.In this article,on the acturality nowadays,us2 ing the synthesizing means and the FSA model,we study the eco2economic system in Anhui,raising the coun2 termeasures and suggestion of assessing values,so as to offer the reference for the construction of eco2province in Anhui.K ey w ords:eco2economics structure;fuzzy comorehensive evaluation;sustainable development;Anhui Province(责任编辑 巩 吉力)。

区域经济学作业案例分析:第二章院系:专业:姓名: 清风徐来学号:年级:201 年月案例讨论:如何根据中国的区域环境制定合适的资源发展策略?制定合适的资源发展战略需要了解中国的区域环境,包括中国人口、资源和经济发展所面临的问题及其特点。

中国国土面积广阔,资源总量丰富,在资源管理方面,中国又有着传统的长期的管理经验,因此,我国资源的分配和发展有其合理的成分,尤其是近几年来,对森林资源、矿产资源等的合理开发意识的提高。

但随着中国人口的急剧增长,人口对资源的欲望也越来越强烈,人口与自然资源的矛盾越来越突出,人均资源占有量明显不足。

主要表现在以下几个方面:一、人口基数大,人均资源量少,地域分布不均,可更新资源趋向负荷极限。

二、资源需求与消费的矛盾不断加深。

三、传统的发展模式和资源利用模式尚未根本改变。

四、区域资源的管理和决策机制也未根本改变。

因此,面对如上问题,制定合适的资源发展策略应该做到:一、面对资源的不平衡性,我们应该做到因地制宜、物尽其用;同时,注意调配资源,对资源短缺地区实施资源救助。

对于中国大部分不发达地区,如西北地区,自然资源丰富而人力资源、技术、资金相对稀缺,所以发达地区可以向这些地区输送人才、技术和资金,达到各个区域的共同发展、全面发展,当然,共同不等于同步。

二、开发可循环利用的资源,同时,提高科技利用率。

这是因为循环利用资源的可再生性能够满足人们长期性的需求。

这对解决资源的供需矛盾是有利的。

三、提高人们的节约意识,加强教育,改变人们铺张浪费的消费习惯;法律对资源的保护力度应该有明确的规定。

如有的城市实施阶梯水价策略,就是利用市场的价格机制来对水资源进行保护,从而缓解了“多头治水,多头太水”的局面。

四、改变以“高投入、低效率、高污染”为代价的传统发展模式和资源利用模式,采用“高科技、高效率、低污染”的发展模式。

这就需要我们加大科技的投入力度,以及对人才的培养,形成合理的人才结构;同时,也要注重对资源的存储,特别是具有战略意义的能源资源,如石油、矿产、天然气等,而且也应该延长这些不具替代性的能源资源的生产链条,进行精细加工和新产品的开发。