地质学基础---矿物分类与主要类别

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:32

天然矿物的定义和分类

关于天然矿物的定义和分类如下:

1、矿物的定义:由天然产出的、具有一定化学成分和物理特征的单质或化合物称为矿物。

2、矿物与岩石的区别:矿物的集合体称为岩石。

矿物与岩石的根本区别不在于它们的外表,而在于矿物有确定的化学成分和一定形态的内部结构,岩石既没有确定的化学成分也没有一定形态的内部结构。

3、矿物分为五大类:

(1)自然元素矿物类:如自然金、金刚石、石墨、硫磺、自然银、自然铜、自然铂,等等。

(2)卤化物矿物类:如石盐、钾盐、萤石,等等。

(3)硫化物矿物类:如黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿、雄黄、雌黄,等等。

(4)氧化物和氢氧化物矿物类:如赤铁矿、磁铁矿、铝土矿、石英、绿柱石、红宝石、蓝宝石,等等。

(5)含氧酸盐矿物类:如石膏、芒硝、重晶石、方解石、白云石、孔雀石、长石、云母、辉石、角闪石、橄榄石,等等。

4、研究矿物的意义:矿物是组成地壳的最基本单元,与人类关系最为密切。

认识矿物不仅对人类社会发展具有经济价值,而且对研究地壳也具有科学意义。

我们可以利用矿物测温来了解地质体的年代和生存环境。

从矿物的生成条件,我们可以预测遥远过去的地质事件。

最重要的是矿物还是人类一种不可再生的重要资源。

第1页共1页。

第一部分矿物分类地壳中的各种化学元素,在各种地质作用下不断进行化合,形成各种矿物。

矿物的含义包括这样几点内容:(1)矿物是在各种地质作用下或者说在各种自然条件下形成的自然产物,比如在岩浆活动过程中,在风化作用过程中,或者在湖泊、海洋的作用下都可形成矿物;(2)矿物具有相对固定和均一的化学成分(大多数是化合物,少部分是单质元素)及物理性质,在一定程度上讲,矿物是一种自然产生的均质物体;(3)矿物不是孤立存在的,而是按照一定的规律结合起来形成各种岩石。

所以说矿物是在各种地质作用下形成的具有相对固定化学成分和物理性质的均质物体,是组成岩石的基本单位。

绝大部分矿物具有晶体结构,只有一小部分矿物属于胶体矿物。

例如食盐,它具有相对固定的化学成分即NaCl(因其中常含有不定量的杂质,所以说是相对固定),也具有相对均一的物理性质,如透明、硬度很小、立方形晶体、溶于水、味咸等。

在一定的自然条件下(如内陆湖泊在干燥气候条件下蒸发沉淀)可以形成食盐。

所以说,食盐是一种矿物。

又如食糖,它具有一定的化学成分和物理性质(如透明、硬度小、溶于水、味甜等),但在自然条件下不能形成食糖、因此食糖不是矿物。

许多人工合成的化学药品虽都各有其化学成分和物理特性,但均不算作矿物。

如果某些人工制造的化合物,而这种化合物在自然界也是存在的,则可称之为人工矿物或合成矿物,如人造金刚石、人造红宝石、人造水晶等。

近年来,随着科学技术的发展,矿物的范围扩大了,包括地球内层及宇宙空间所形成的自然产物。

如组成陨石、月球岩石和其它天体的矿物,称为陨石矿物或宇宙矿物。

矿物是人类生产资料和生活资料的重要来源之一,是构成地壳岩石的物质基础。

自然界里的矿物很多,大约有3000种,但最常见的只有五六十种,至于构成岩石主要成分的只不过二三十种。

组成岩石主要成分的矿物,称造岩矿物。

它们共占地壳重量的99%。

各种矿物都具有一定的外表特征——形态和物理性质,可以作为鉴别矿物的依据。

普通地质学—矿物第二章矿物地质学最直接的研究对象:地壳元素:具有一定核电荷数的原子。

同位素:具有不同原子量的同种元素的变种。

有的同位素其原子核不稳定,会自行放射出能量,具有放射性,称为放射性同位素;不具有放射性的同位素,称为稳定同位素。

地壳元素丰度(克拉克值):地壳中各种元素的平均含量与总质量的比值。

美国地质学家和化学家克拉克根据大陆地壳中的五千多个岩石、矿物、土壤和天然水的样品分析数据,于1889年首次算出了16Km厚地壳内50种元素的平均含量与总质量的比值。

地壳中各元素分布极不均匀O、Si、Al、Fe、Ca、Mg、Na、K,8种元素合计占地壳总重量的98.03%。

若对整个地球元素含量而言,则依次为Fe、O、Si、Mg、S、Ni、Ca、Al8种元素,占98.4%。

第一节矿物的概念一、矿物的定义矿物:是由地质作用形成的,在正常情况下呈结晶质的元素或无机化合物,是组成岩石和矿石的基本单元。

1.地质作用的产物实验室制造的物质,通常叫人造矿物(合成矿物),不属于地质学中矿物的讨论范畴。

如人造金刚石、人造水晶等。

2.均匀固体如冰、石英等。

而水、气体不是晶体,也不是矿物。

3.矿物具有一定的化学成分,可用化学式来表示①单质元素。

如石墨C,金刚石C,自然金Au等。

②无机化合物。

如石英SiO2,钾长石K[AlSi3O8],方铅矿、PbS,岩盐NaCl;煤没有一定的化学成分,不能用化学式来准确表示,所以不是矿物。

花岗岩是由长石、石英、黑云母多种物质聚集而成的,故不能称为矿物。

准矿物:其产出状态、成因和化学组成等方面均具有与矿物相同的特征,但不具有结晶构造的均匀固体。

自然界极为少见,较常见者是A型蛋白石和水铝英石。

二、晶体、非晶质体与准晶体晶体:内部原子或离子在三维空间呈周期性平移重复排列(即有序排列)的固态物质。

所以矿物都属于晶体。

晶体结构:内部原子、离子或分子呈有序排列的状态。

非晶质体:内部的原子或离子在三维空间不呈规律性重复排列的固体。

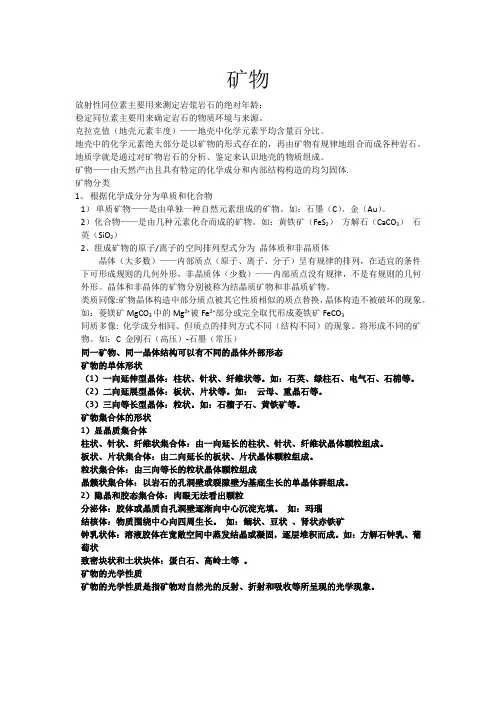

矿物放射性同位素主要用来测定岩浆岩石的绝对年龄;稳定同位素主要用来确定岩石的物质环境与来源。

克拉克值(地壳元素丰度)——地壳中化学元素平均含量百分比。

地壳中的化学元素绝大部分是以矿物的形式存在的,再由矿物有规律地组合而成各种岩石。

地质学就是通过对矿物岩石的分析、鉴定来认识地壳的物质组成。

矿物——由天然产出且具有特定的化学成分和内部结构构造的均匀固体.矿物分类1、根据化学成分分为单质和化合物1)单质矿物——是由单独一种自然元素组成的矿物。

如:石墨(C)、金(Au)。

2)化合物——是由几种元素化合而成的矿物。

如:黄铁矿(FeS2)方解石(CaCO3)石英(SiO2)2、组成矿物的原子/离子的空间排列型式分为晶体质和非晶质体晶体(大多数)——内部质点(原子、离子、分子)呈有规律的排列,在适宜的条件下可形成规则的几何外形。

非晶质体(少数)——内部质点没有规律,不是有规则的几何外形。

晶体和非晶体的矿物分别被称为结晶质矿物和非晶质矿物。

类质同像:矿物晶体构造中部分质点被其它性质相似的质点替换,晶体构造不被破坏的现象。

如:菱镁矿MgCO3中的Mg2+被Fe2+部分或完全取代形成菱铁矿FeCO3同质多像: 化学成分相同、但质点的排列方式不同(结构不同)的现象。

将形成不同的矿物。

如:C 金刚石(高压)-石墨(常压)同一矿物、同一晶体结构可以有不同的晶体外部形态矿物的单体形状(1)一向延伸型晶体:柱状、针状、纤维状等。

如:石英、绿柱石、电气石、石棉等。

(2)二向延展型晶体:板状、片状等。

如:云母、重晶石等。

(3)三向等长型晶体:粒状。

如:石榴子石、黄铁矿等。

矿物集合体的形状1)显晶质集合体柱状、针状、纤维状集合体:由一向延长的柱状、针状、纤维状晶体颗粒组成。

板状、片状集合体:由二向延长的板状、片状晶体颗粒组成。

粒状集合体:由三向等长的粒状晶体颗粒组成晶簇状集合体:以岩石的孔洞壁或裂隙壁为基底生长的单晶体群组成。

2)隐晶和胶态集合体:肉眼无法看出颗粒分泌体:胶体或晶质自孔洞壁逐渐向中心沉淀充填。

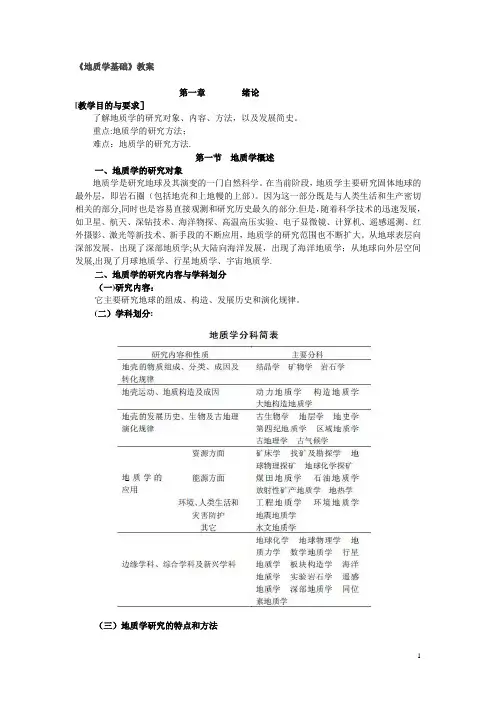

《地质学基础》教案第一章绪论[教学目的与要求]了解地质学的研究对象、内容、方法,以及发展简史。

重点:地质学的研究方法;难点:地质学的研究方法.第一节地质学概述一、地质学的研究对象地质学是研究地球及其演变的一门自然科学。

在当前阶段,地质学主要研究固体地球的最外层,即岩石圈(包括地壳和上地幔的上部)。

因为这一部分既是与人类生活和生产密切相关的部分,同时也是容易直接观测和研究历史最久的部分.但是,随着科学技术的迅速发展,如卫星、航天、深钻技术、海洋物探、高温高压实验、电子显微镜、计算机、遥感遥测、红外摄影、激光等新技术、新手段的不断应用,地质学的研究范围也不断扩大。

从地球表层向深部发展,出现了深部地质学;从大陆向海洋发展,出现了海洋地质学;从地球向外层空间发展,出现了月球地质学、行星地质学、宇宙地质学.二、地质学的研究内容与学科划分(一)研究内容:它主要研究地球的组成、构造、发展历史和演化规律。

(二)学科划分:(三)地质学研究的特点和方法1、研究特点第一,地质学的研究对象涉及到悠久的时间和广阔的空间.第二,地质学具有多因素互相制约的复杂性。

第三,地质学是来源于实践而又服务于实践的科学.2、研究方法地质学的上述特点决定了地质学的研究方法主要是在实践的基础上,进行推理论证.推理的基本方法是演绎和归纳.演绎是由一般原理推出关于特殊情况下的结论。

例如凡是岩石都是地壳发展历史的产物,花岗岩是一种岩石,所以花岗岩是地壳发展历史的产物.归纳是由一系列具体的事实概括出一般原理。

例如在高山上,发现成层的岩石,岩层中含有海生动物化石,说明高山的前身是海洋,这里曾经发生过海陆的变化。

在地质学研究中,这两种推理方法都能用到,但归纳法则是更基本的方法。

野外调查-—为了认识地壳发展的客观规律,了解一个地区的地质构造和矿产分布情况,除了搜集和研究前人资料外,必须进行野外调查研究,积累大量感性资料,分析对比,归纳分类。

通过“实践、认识、再实践、再认识”循环往复的形式,得出反映客观事物本质的结论。

矿物的分类(简要)目前已知的矿物有3000多种,按晶体化学分类将这些矿物分为5个大类。

第一大类:自然元素矿物。

比较少,指由一种元素(单质)产出的矿物。

地壳中已知自然元素矿物大约90种,占地壳总重量的0.1%。

可以分为金属元素,以铂族及铜、银、金等为主;非金属元素,碳、硫等;半金属元素,砷、铋等。

常见的矿物有金、铂、自然铜、硫磺、金刚石和石墨等。

第二大类:硫化物及其类似化合物矿物。

共200~300多种,按种类仅次于硅酸盐类矿物,重量为地壳的0.25%。

常富集成重要的有色金属矿床,是铜、铅、锌、锑等的重要来源,具有很大的经济价值。

主要特点是:具有金属光泽,颜色、条痕较深,硬度低、比重大、导热性能好。

另一特点是,因硫化物往往与岩浆共生,所以在地表表生作用下极易氧化,除黄铁矿(硬度6~6.5),余皆硬度较低。

此类矿物常见者有黄铁矿FeS2、黄铜矿CuFeS2、方铅矿PbS、闪锌矿、辉锑矿Sb2S3、辉钼矿MoS2、辰砂HgS。

第三大类:卤化物。

种类少,约120种,仅占地壳重量的0.1%,下分氯、溴、碘化物类,氧、氢氧、硫卤化物类,氟化物类。

大部分形成于地表条件下,构成盐类矿物,含色素离子少,色浅,硬度低,一般<3.5。

常见矿物有石盐(NaCl)、钾盐(KCl)、萤石(CaF2)等。

第四大类:氧化物及氢氧化物类矿物。

分布相当广泛,约180~200种之多,占地壳重量的17%。

常见矿物有石英、刚玉Al2O3、磁铁矿、铝土矿Al2O3·nH2O等,是铝、铁、锰、锡、铀、铬、钛、钍等矿石的重要来源,经济价值很大。

第五大类:含氧盐矿物。

矿物中的最大一类,是金属元素与各种含氧酸根(如硅酸根、碳酸根、硫酸根、硝酸根等)的化合物,几乎占地壳已知矿物的2/3,可进一步分为硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐等。

硅酸盐类:地壳中主要由此类矿物组成,约800多种,占已知矿物的1/3左右,为地壳总重量的3/4,如将SiO2重量计入,可为地壳总重量的87%以上。