中国与三次科技革命

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:6

![[详细讲解]三次科技革命对中国的影响](https://uimg.taocdn.com/a84ed85ae418964bcf84b9d528ea81c758f52e95.webp)

一、一周知识概述(一)第一次工业革命的前提与条件、成就、扩展和影响(二)第二次工业革命的前提与条件、成就和影响(三)第三次工业革命的前提与条件、成就和影响(四)三次工业革命(科技革命)对中国的影响及启示二、重难点知识讲解(一)第一次工业革命(英国工业革命)的前提条件和影响1、前提与条件(1)资产阶级统治在英国的确立。

(2)圈地运动使大批农民成为雇佣劳动力。

(3)奴隶贸易和殖民掠夺带来大量资本。

(4)工场手工业时期积累了大量丰富的科学知识和生产技术。

(5)国外市场的扩大。

2、影响(1)极大地提高了生产力,从而巩固了资本主义各国的统治基础。

(2)引起了社会结构的重大变革,使工业社会分裂为工业资产阶级和工业无产阶级两大对立阶级。

(3)促进了近代城市的兴起和城市化进程。

(4)密切了世界各地之间的联系,最终确立了资产阶级对世界的统治,形成了东方从属于西方的局面。

(5)在客观上传播了先进的生产技术和生产方式,冲击了落后地区的旧思想、旧制度。

(二)第二次工业革命1、前提与条件(1)第一次工业革命,使资本主义经济迅速发展,为第二次工业革命提供了物质基础。

(2)资本主义制度在更多国家和世界范围内确立,为第二次工业革命提供了政治保障。

(3)近代自然科学的突破性进展,为第二次工业革命提供了科学条件。

(4)殖民扩张和德、意统一、美国内战北方胜利、日本明治维新等提供了广阔的国际、国内市场。

2、影响(1)生产和资本的高度集中产生垄断,主要资本主义国家进入帝国主义阶段。

(2)垄断资本家控制国家经济、政治,国家成为垄断组织利益的代表者,推行对外扩张。

(3)各国经济、政治发展不平衡引起重新瓜分世界的斗争,最终导致“一战”的爆发。

(4)帝国主义列强的侵略进入以瓜分世界和资本输出为主的时期,到20世纪初,资本主义世界体系最终形成。

(三)第三次工业革命1、前提与条件(1)科学理论的突破。

(2)二战期间和战后对科技的迫切需求。

2、影响(1)推动了社会生产力的发展。

【常识】“三次科技革命”考点科技革命是对科学技术进行全面的、根本性变革。

近代历史上发生过三次重大的科技革命。

三次科技革命发生的共同社会根源是社会发展的需要。

科技革命使社会经济结构发生改变、使人们的劳动形式发生改变,使生产力的构成要素发生了改变。

1.第一次科技革命第一次科技革命(18世纪60年代—-19世纪中期)又称工业革命,资产阶级统治在英国的确立海外贸易、奴隶贸易和殖民掠夺积累了大量资本圈地运动的进一步推行造成了大批雇佣劳动力工场手工业的发展积累了一定的生产技术。

18世纪中叶英国成为世界上最大的资本主义殖民国家,国外市场急剧扩大。

开始标志:第一次工业革命是以工作机的诞生开始的,以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志的。

开始部门:棉纺织业。

理论基础:牛顿建立起经典物理体系。

完成标志:1840年前后,大机器生产成为工业生产的主要方式。

历史意义:(1)第一次工业革命使工厂制代替了手工工场,用机器代替了手工劳动。

(2)从社会关系来说,工业革命使依附于落后生产方式的自耕农阶级消失了,工业资产阶级和工业无产阶级形成和壮大起来。

(3)第一次工业革命大大密切加强了世界各地之间的联系,改变了世界的面貌,最终确立了资产阶级对世界的统治地位,率先完成了工业革命的英国,很快成为世界霸主。

主要发明:(1)1765年,詹姆斯·哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机。

(2)1778年,约瑟夫·勃拉姆发明了抽水马桶。

(3)1781年,詹姆斯·瓦特发明了改进了钮考门蒸汽机,现代蒸汽机成型。

(4)1796年,塞尼菲尔德发明了平版印刷术。

(5)1825年,斯蒂芬森发明的蒸汽机车试车成功。

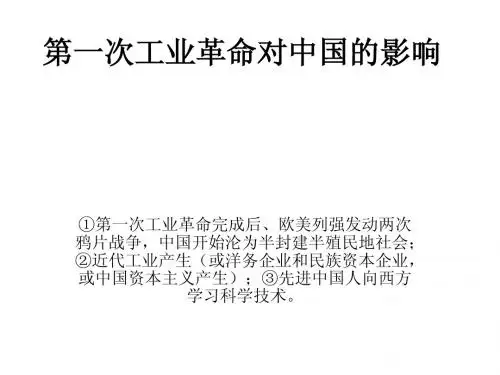

对中国影响:(1)欧美国家发动了两次鸦片战争,中国开始沦为半殖民地半封建社会;(2)先进的中国人开始学习西方的科学技术;(3)中国近代工业产生。

二、第二次科技革命第二次工业革命是指19世纪中期,欧洲国家和美国、日本的资产阶级革命或改革的完成,促进了经济的发展。

中国与历次科技革命的擦肩而过的历史悲剧姓名:许成城学号:230169329院系:能源与环境学院email:471110410@ 科技革命是科学革命和技术革命的合称,人类历史上按照三次重大科技创新成果划分了三次科技革命。

第一次使人类进入了蒸汽时代,第二次则是电气时代,第三次将人类带入了计算机信息时代。

而众所周知,古老中国和近现代历史上,中国不幸地与三次科技革命均擦肩而过,痛失伟大复兴的绝好机会。

第一次工业革命源于英国,带来了英国乃至于欧洲生产力狂飙式的飞跃,18世纪中叶英国完成第一次工业革命后,资本主义得到进一步发展,国力昌盛,已经在世界领先。

但是彼时的中国虽然已经有了资本主义萌芽,但是在专制主义中央集权的政治体制下以及自给自足的小农经济的抵制下,同时由于明清战争的破坏,资本主义萌芽摧残殆尽。

闭关锁国的错误政策更是滋长了封建统治者的“天朝大国”的意识形态,马戈尔尼来华带来了当时英国的先进攻也产品,例如钟表、火器、蒸汽机车(火车)模型等等,但被乾隆帝轻蔑地称为奇淫技巧。

在各种因素的作用下,中国与蒸汽时代失之交臂,直到1840年鸦片战争,古老中国的大门被坚船利炮打开。

1840年英国对中国发动的第一次鸦片战争,这次战争改变了中国的社会性质,使中国逐渐走向了半殖民地半封建社会。

正因为第一次工业革命中的巨大飞跃,英国才有能力敲开中国的大门。

伴随着1860年英法联军火烧圆明园,欧洲进入了电气时代。

从19世纪六七十年代开始,欧洲出现了一系列的重大发明。

例如1866年,德国人西门子制成了发电机,到70年年代,实际可用的发电机问世。

电器开始用于代替蒸汽机,成为补充和取代以煤炭为动力的新能源。

随后,电灯、电车、电影放映机相继问世,人类进入了“电气时代”。

与此同时,轰轰烈烈的洋务运动就此开始,中国开始了第一次追赶世界潮流和先进科学技术的尝试。

也正是19世纪60~90年代,满清政府洋务派进行了一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术的“自强”、“求富”运动。

三次科技革命对中国的影响第一次科技革命:1840年前后,英国率先完成工业革命,到19世纪中期,法、美等主要资本主义国家也相继完成工业革命。

他们强烈要求对外开拓原料产地和商品销售市场,用坚船利炮对中国发动了两次鸦片战争,用强力打开封建落后、闭关自守的中国国门,中国开始沦为半殖民地半封建,民族矛盾激化了阶级矛盾,太平天国运动随之爆发,动摇了清王朝的统治,客观上又打击了列强的侵略。

经济上,中国一方面开始成为西方资本主义经济的附庸,另一方面, 随着内忧外患的加深,曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等统治阶级中的有识之士,以“师夷长技以自强”为旗帜,大力兴办工厂,建立学堂,创建海军,派人留学,在他们的诱导下,具有真正意义的民族资本主义工业纷纷产生,中国经济的近代化开始起步。

思想上,以林则徐、魏源为代表的先进的中国人开始从“天朝上国”美梦中惊醒,把目光投向世界,一股向西方学习的新思潮萌发了。

他们设译馆,组织人员翻译外国书籍,主张建立新式海军等等。

在新思潮的影响下,一批具有维新图强思想的知识分子主张政治上实行君主立宪,经济上和西方进行商战,积极发展民族工商业,在文化领域主张建立新式学堂,学习西方,这些思想和主张成为中国思想近代化的开端。

此外,这种思想一度发展为一场救亡图存的政治运动——戊戌变法,在这场政治运动中,资产阶级维新派思想得到了传播,从而开启了中国近代史上第一次思想解放潮流。

第二次科技革命:19世纪末20世纪初, 第二次科技革命在主要的资本主义国家同时发展起来。

在它的影响和推动下,帝国主义国家掀起了瓜分世界的狂潮。

他们在中国强占租界地,划分势力范围。

此后又通过八国联军侵华战,强迫中国签订《辛丑条约》,使中国完全沦为半殖民地半封建社会,他们竞相向中国大量输出资本,倾销商品,中华民族的危机进一步加深。

清政府为了偿还赔款、外债,增加税收,放宽了民间建厂的限制,加之一战时帝国主义无暇东顾,这些因素为民族资本主义发展客观上创造了条件, 民族资本主义拥有了短暂的春天。

------华夏教育资源库

三次科技革命对中国的影响

第一次:英国工业革命后,为了掠夺原材料和市场,把侵略矛头指向了中国,用战争的手段打开中国的大门,破坏中国的主权,政治上使社会性质发生变化,主要矛盾、革命任务、革命性质也随之发生变化。

清政府内部也发生了分化,分为洋务派和顽固派。

经济上,一方面使中国的自然经济开始解体,另一方面使中国逐渐陷入资本主义市场。

思想上,萌发了向西方学习的新思潮。

第二次:第二次科技革命后,资本主义进入到垄断阶段,加紧侵略和瓜分世界,落后的中国再次成为被掠夺的重要目标。

列强通过一系列侵略活动,使中国完全陷入半殖民地半封建社会,民族危机空前加重。

民族资产阶级发起了维新变法运动,农民阶级进行了义和团运动,来挽救民族危亡。

自然经济进一步解体,民族资本主义产生并得到发展。

思想上由向西方学习军事、技术转为学习制度。

第三次:使世界经济迅速发展,从整体上看,世界经济逐渐形成一个整体,出现了经济全球化趋势。

对于我国参与国际竞争,在竞争中发展民族经济是一个良好的机遇。

抓住机遇,会给我国经济增长带来新的活力,促进经济发展,但由于我国工业基础相对薄弱,又增加了我国在国际竞争中的难度。

-------华夏教育资源库。

问题一:举例说明第一、二次科技革命给人类日常生活带来了哪些便利?①第一次科技革命前,交通出行极不方便,人们以马代步甚至靠双腿行走。

由于火车机车、汽船等发明的出现,使运输及出行都较为快捷方便。

②第二次科技革命前,当夜晚来临时,人们只能忍受黑暗带来的痛苦和无奈,爱迪生发明耐用电灯泡,给人类带来光明,大大延长了工作、娱乐时间。

③第三次科技革命前,远距离的人们互相联络,费时、费力很不方便,而有线电报、有线电话和无线电报的发明,解决了通讯的麻烦和时间的浪费。

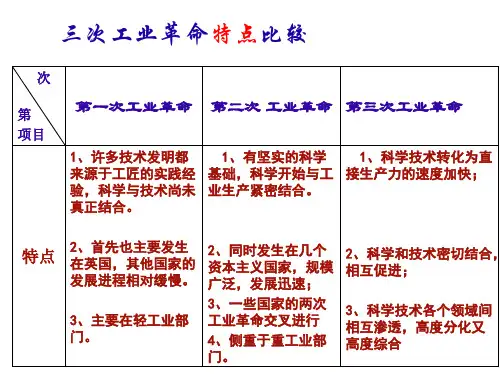

问题二:三次科技革命各有什么特点?(1)第一次科技革命的特点:A.工业革命是从发明和使用机器开始的,它使人类处于蒸气时代。

B.发明机器的大都是具有实践经验的工人和技师。

C.工业革命开始于轻工业部门。

D.首先发生在英国,以英国为中心缓慢向周边地区扩展。

E.纺织,机器制造,冶金,采煤,交通运输等部门成为资本主义工业的五大支柱。

(2)第二次科技革命的特点:A.科学和技术开始密切结合,技术发明以科学进步为基础。

B.几乎同时发生在几个先进的资本主义国家并迅速传播。

C.侧重于基础工业,重工业,能源工业部门。

D.在一些尚未完成第一次工业革命的国家形成两次工业革命在时间上的交叉。

(3)第三次科技革命的特点:A.科技在推动生产力的方面起着越来越重要的作用,转化为直接生产力的速度加快。

B.科学与技术密切结合相互促进。

C.科技各领域间的相互渗透,相互促进更明显。

D.这次科技革命就其规模,深度,影响都远远超过前两次。

(二)三次科技革命的影响(后果)1、三次科技革命对生产力、社会关系和国际关系的影响(1)生产力方面(生产力包括劳动者、生产工具、劳动对象三要素)第一次:大机器生产出现,人类进入“蒸汽时代”,英国成为“世界工厂”(机械化);第二次:电力的广泛应用,带来生产力的高度发展,人类进入“电气时代”(电气化);第三次:以原子能的利用、电子计算机和航天技术的发展为主要标志,人类进入“电子时代”、“信息时代”、“太空时代”和“知识经济时代”(自动化)。

第三次科技革命对中国的影响第三次科技革命是指以信息技术为主导的新一轮科技革命,包括互联网、人工智能、大数据、物联网等技术的发展。

这些技术的快速发展正在深刻地影响着中国的经济、社会和文化方面。

以下是第三次科技革命对中国的影响的一些方面:

1. 经济方面:第三次科技革命为中国经济的转型升级提供了机遇。

中国在互联网、电子商务、移动支付等领域取得了长足的进步,同时,人工智能、大数据、新能源等技术也正在不断推动着中国制造业的升级和转型。

这些技术的发展有望提高中国的经济增长率、优化产业结构、提高生产效率和质量。

2. 社会方面:第三次科技革命也在深刻地改变着中国的社会生活。

互联网的普及和移动支付的广泛应用,使得中国的消费者生活方式发生了巨大变化。

同时,物联网、智能家居等技术也为人们提供了更加便捷和智能的生活方式。

3. 文化方面:第三次科技革命为中国的文化创新和传播带来了新的机遇。

随着数字化技术的发展,数字化内容的生产和传播变得更加容易,从而促进了文化创新和创意产业的发展。

此外,社交媒体、网络文化等新兴的文化形态也正在逐渐改变着中国的文化生态。

需要注意的是,第三次科技革命也带来了一些挑战和风险,例如技术失控、信息泄露、隐私保护等问题。

因此,中国需要在技术发展和应用中加强规范和监管,以确保科技发展与社会的平衡和可持续发展。

1/ 1。

三次科技革命对中国的影响第一次科技革命:1840年前后,英国率先完成工业革命,到19世纪中期,法、美等主要资本主义国家也相继完成工业革命。

他们强烈要求对外开拓原料产地和商品销售市场,用坚船利炮对中国发动了两次鸦片战争,用强力打开封建落后、闭关自守的中国国门,中国开始沦为半殖民地半封建,民族矛盾激化了阶级矛盾,太平天国运动随之爆发,动摇了清王朝的统治,客观上又打击了列强的侵略。

经济上,中国一方面开始成为西方资本主义经济的附庸,另一方面, 随着内忧外患的加深,曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等统治阶级中的有识之士,以“师夷长技以自强”为旗帜,大力兴办工厂,建立学堂,创建海军,派人留学,在他们的诱导下,具有真正意义的民族资本主义工业纷纷产生,中国经济的近代化开始起步。

思想上,以林则徐、魏源为代表的先进的中国人开始从“天朝上国”美梦中惊醒,把目光投向世界,一股向西方学习的新思潮萌发了。

他们设译馆,组织人员翻译外国书籍,主张建立新式海军等等。

在新思潮的影响下,一批具有维新图强思想的知识分子主张政治上实行君主立宪,经济上和西方进行商战,积极发展民族工商业,在文化领域主张建立新式学堂,学习西方,这些思想和主张成为中国思想近代化的开端。

此外,这种思想一度发展为一场救亡图存的政治运动——戊戌变法,在这场政治运动中,资产阶级维新派思想得到了传播,从而开启了中国近代史上第一次思想解放潮流。

第二次科技革命:19世纪末20世纪初, 第二次科技革命在主要的资本主义国家同时发展起来。

在它的影响和推动下,帝国主义国家掀起了瓜分世界的狂潮。

他们在中国强占租界地,划分势力范围。

此后又通过八国联军侵华战,强迫中国签订《辛丑条约》,使中国完全沦为半殖民地半封建社会,他们竞相向中国大量输出资本,倾销商品,中华民族的危机进一步加深。

清政府为了偿还赔款、外债,增加税收,放宽了民间建厂的限制,加之一战时帝国主义无暇东顾,这些因素为民族资本主义发展客观上创造了条件, 民族资本主义拥有了短暂的春天。

中国与三次科技革命

一、三次科技革命知识梳理

1、时间:18世纪60年代至19世纪上半期;19世纪70年代至20世纪初;20世纪

四五十年代至今

2、理论基础:牛顿力学;法拉第电磁学;爱因斯坦相对论

3、领先国家:英国;美国、德国;美国等发达资本主义国家

4、标志:蒸汽机广泛应用;电力广泛应用;计算机广泛应用(核心)、原子

能、生物技术、航天工程

5、成果:略

6、新兴工业部门:机器制造、金属冶炼;电力、化工、汽车制造;电子工业、

核工业、航天工业、信息产业

7、对生产方式的影响:机械化;电气化;信息化

8、特点:见下

9、影响:见下

二、三次科技革命的特点

1、第一次:①首先从英国开始,后来扩展到美法等国。

②首先从轻工业开始,后来扩大到重工业。

③重大发明大多来自有实践经验的工人和技师,科技含量不高。

2、第二次:①科学和技术开始紧密结合。

②几乎同时发生在几个先进的资本主义国家。

③有些后起的资本主义国家如德日两次工业革命交叉进行。

3、第三次:①加快了科技转化为生产力的速度,缩短了知识变为物质财富的

过程。

②科学技术的各领域相互渗透,一种技术的发展引起好几种技术

的革命。

③新技术成为社会生产中最活跃因素。

三、三次科技革命的影响

1、第一次:

①生产力:创造了巨大的生产力,使人类进入蒸汽时代

②生产关系:资本主义战胜了封建主义,社会日益分裂为两大对立的阶级

即无产阶级和资产阶级。

③国际格局:确立了资产阶级对世界的统治,东方从属于西方;英国成为

“世界霸主”。

(其它影响:劳动力从农村转向城市,促进了城市化进程,同时环境污染

和交通堵塞等状况出现。

)

(2、第二次:

①生产力:极大提高社会生产力,使人类进入电气时代。

②生产关系:生产和资本的高度集中,产生了垄断组织,资本主义开始向

垄断资本主义即帝国主义阶段过渡。

③国际格局:东西方差距加大,联系更加密切;由于帝国主义政治经济

发展不平衡,重新瓜分世界的矛盾尖锐,形成两大对立集团,最终

导致一战爆发。

3、第三次:

①生产力:推动了社会生产力的空前发展

②生产关系:促进了社会经济结构和社会生活结构的变化

③国际格局:推动了世界经济格局的多极化

四、三次科技革命的共同影响

1、都提高了生产力,促进经济迅速发展

2、都引起社会关系的巨大变化

3、都对世界格局产生重大影响

4、都使人类的生产和生活发生深刻变化

5、都有负面影响

五、三次科技革命的启示(如何应对新的科技革命)

1、科技是第一生产力,是经济发展的决定性因素

2、重视科技和教育,实施科教兴国战略和人才强国战略

5、青少年要努力学习科学文化知识,立志知识报国,科技强国

六、中国为什么会丧失前两次科技革命的机遇,为什么在第三次科技革命

中发展滞后?

1、丧失机遇的原因:

①清政府实行重农抑商、闭关锁国政策

②科举制和文字狱压制了人们的思想,创新思维得不到发挥

③西方列强不可能允许中国发展

④政治腐败,经济落后,国家动荡不安

2、滞后的原因:

①二战后,美国扶蒋反共,中国处于内战时期

②由于战争的破坏和长期被掠夺,到解放前夕国民经济处于崩溃边缘

③新中国成立后,由于美苏冷战,中国相对处于封闭状态

④左倾错误的干扰

七、三次科技革命对中国的影响

1、第一次科技革命:

①工业革命完成后,欧美列强发动了两次鸦片战争,中国开始沦为半殖民

地半封建社会

②中国人民开始了反封建反侵略斗争——太平天国运动,面对内外危机,

一些先进的中国人开始向西方学习,例如:洋务运动

③中国自给自足的自然经济开始解体,中国被迫成为世界资本主义市场的

一部分

2、第二次科技革命:

①帝国主义发动甲午中日战争、八国联军侵华战争,中国完全沦为半殖民

地半封建社会。

②中国自给自足的自然经济进一步解体,甲午战后中国民族资本主义得到

初步发展。

③中国人民的救亡图存运动不断高涨,例如:戊戌变法、辛亥革命和义和

团运动。

3、第三次科技革命:

①推动了经济全球化趋势,为我国参与国际竞争提供了良好的机遇。

②我国工业基础薄弱,科技、教育水平相对落后,劳动力素质不高等,增

加了我国在国际竞争中的难度。

③在第三次科技革命和改革开放的推动下,我国在科技领域硕果累累。