小升初文言文知识点

- 格式:docx

- 大小:12.69 KB

- 文档页数:2

1.酒以成礼【原文】钟毓(yù)兄弟小时,值父昼寝,因共偷服药酒。

其父时觉,且托寐以观之。

毓拜而后饮,会饮而不拜。

既而问毓何以拜,毓曰:“酒以成礼,不敢不拜。

”又问会何以不拜,会曰:“偷本非礼,所以不拜。

”(选自南朝·宋·刘义庆《世说新语》【文言知识】释“觉” 上文“其父时觉”中的“觉”,不是指“发觉”,而是指“醒”,句意为当时他们的父亲醒过来了。

又,文言文中的“睡觉”,指睡后醒来。

又,“盗半夜入室,主人未觉”,意为小偷半夜入室,而主人为醒。

【参考译文】钟毓兄弟小时候,正赶上父亲午睡时,趁机一起偷喝药酒。

他们的父亲当时睡后醒来,姑且装睡看看他们要干什么。

钟毓行礼后喝酒,钟会喝酒不行礼。

随后父亲问钟毓为什么要行礼,钟毓说:“酒是完成礼仪的,不敢不行礼。

”又问钟会为什么不行礼,钟会说:“偷本来就不是礼仪,所以不行礼。

”【阅读训练】1.解释①寝:②因:③时:④何以:2.翻译:①且托寐以观之。

②既而问毓何以拜。

3.你认为钟毓和钟会兄弟俩哪个更有道理?2.★常羊学射【原文】常羊学射于屠龙子朱。

屠龙子朱曰:“若欲闻射道乎?楚王田于云梦,使虞人起禽而射之,禽发,鹿出于王左,麋交于王右。

王引弓欲射,有鹄拂王旃⑾而过,翼若垂云。

王注矢于弓,不知其所射。

养叔曰:“臣之射也,置一叶于百步之外而射之,十发而十中。

如使置十叶焉,则中不中非臣所能必矣!”【参考译文】常羊跟屠龙子朱学射箭。

屠龙子朱说:“你想听射箭的道理吗?楚国国王在云梦打猎,派掌管山泽的官员去哄赶禽兽出来射杀它们,禽兽们跑出来了,鹿在国王的左边出现,麋在国王的右边出现。

国王拉弓准备射,有天鹅掠过国王的赤色旗,翅膀大得犹如一片垂云。

国王将箭搭在弓上,不知道要射谁。

养叔上奏说道:…我射箭的时候,把一片树叶放在百步之外再放箭射,十发箭十发中。

如果放十片叶子,那么能不能射中就很难说了!‟”【阅读理解】1.解释:①于:②道:③之:④射:2.翻译:①置一叶于百步之外而射之。

小学升初中古文复习之“字词句篇”一、必考字词(一)之1.用作代词可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”——他们)、“它”——它们)。

例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”——《马说》2.用作助词a.结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语——名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。

——《曹刿论战》b.结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:宋何罪之有?——《公输》c.结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,译时可省去。

例:予独爱莲之出淤泥而不染。

——《爱莲说》d.音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。

例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。

——《狼》3. 用作动词可译为“去、往、到”。

例:辍耕之垄上——《陈涉世家》(二)其1.第三人称代词相当于“他”(们)、“她(们)”、“它(们)”。

例:妻跪问其故。

——《乐阳子妻》2.活用为第一人称相当于“我(的)”、“自己(的)”。

例:并自为其名。

——《伤仲永》3.在句中表示反问语气相当于“难道”、“怎么”。

例:其真无马邪?——《马说》4.指示代词相当于“那”、“这”之类的词。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

——《核舟记》5.指示代词表示“其中的”,后面多为数词。

例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

——《为学》(三)以1.用作介词表示凭借,译为“凭、靠”。

例:乃入见。

问:“何以战?”——《曹刿论战》表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照”。

例:贫者自南海还,以告富者。

(“以”后省略介词宾语。

)——《为学》例:策之不以其道。

——《马说》2.用作连词表示并列、承接、修饰,“以”相当于“而”。

例:新城之上,有池洼然而方以长。

关于小升初语文文言文知识点总结小升初语文知识点总结:文言文古诗文是用古代汉语写成的,虽然现代汉语是由古代汉语发展而来,在基本的语言特点及惯方面是一致的,但毕竟年代久远,出现了很多变化,产生了一些不一致的地方。

针对这种状况,我们就要抓住其与现代汉语不同之点,作为重要知识点来扎实掌握。

一、通假字通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、假借”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字。

通假字大量存在于古书之中,是造成中国古书难读的主要原因之一。

通假字所代替的那个字称为“本字”。

例如:“甚矣,汝之不惠”(《愚公移山》)中的“惠”是“慧”的通假字,是“智慧”的意思,“慧”便是本字。

通假字,有广义、狭义之分。

广义通假字,包孕古今字、异体字和通假字。

古今字:古已有之,今又造字。

新字成为长期工。

如XXX的《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。

异体字:是指读音、意义相同,但写法不同的汉字。

如“泪”和“涙”,“睹”和“覩”。

通假字:音同本字,借来一用。

借来的字只能作为临时工。

如“蚤”与“早”;如“当”与“倘”。

其特点是“因音通假”。

个人认为是古人的错别字。

二、古今异义古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义。

如:“太丘舍去”(《陈太丘与友期》)中的“去”,古义是“离开”,后来演变为“到某地去”。

还有一些字原本是古今异义,但不一定都是:“臭”在古文中原指“香”,但“朱门酒肉臭”此诗句中还是臭的意思。

再如“指示”今义:为指导工作而发出的口头或书面意见。

古义:指出,给人看。

例如:壁有瑕、请指示王。

(《廉颇蔺相如列传》)这类词语在阅读文言文时要加以注意。

词汇的发展,体现在实词上,最显著的就是词义的古今变化。

古今词义的差别,因其演变情形的不同,大致有如下几种:词义扩大如,“水由地XXX,江、淮、河、汉是也”(《孟子》)中的“江”“河”与“淮”“汉”并列,指“长江”和“黄河”。

小升初文言文知识点对于即将面临小升初的同学们来说,文言文是语文学习中的一个重要部分。

掌握好文言文的知识点,不仅能够在考试中取得好成绩,还能为今后的语文学习打下坚实的基础。

接下来,咱们就一起来了解一下小升初文言文的一些重要知识点。

一、文言文常见字词1、实词实词是文言文词汇中具有实际意义的词,比如“人、山、水、走、跑”等。

在小升初阶段,需要掌握一些常见实词的意思。

(1)“吾、余、予”都表示“我”。

(2)“汝、尔”表示“你”。

(3)“日、月、星”指的是自然界中的天体。

(4)“走”在古代是“跑”的意思,“行”则是“走”。

2、虚词虚词没有实际意义,但在句子中起到语法作用,比如“之、乎、者、也”。

(1)“之”的用法多样,可以作代词,指代人或事物;也可以作助词,用在主谓之间取消句子独立性,或作宾语前置的标志等。

(2)“乎”通常用作语气助词,表疑问或感叹。

(3)“者”常用于句末,表示“……的人”“……的事物”等。

(4)“也”常表判断或陈述语气。

3、古今异义词古今异义词是指那些在古代和现代意思不同的词。

比如“妻子”,在古代指“妻子和儿女”,现代则仅指“妻子”。

“无论”在古代是“不要说,更不必说”,现代是“不管,不论”。

二、文言文常见句式1、判断句常见的判断句标志有“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等。

例如“陈胜者,阳城人也”“夫战,勇气也”“刘备,天下枭雄者”。

2、省略句文言文在表述时常常会省略某些成分,要根据上下文来补充完整。

比如“(渔人)便舍船,从口入”,省略了主语“渔人”。

3、倒装句(1)宾语前置:如“何陋之有”,正常语序应是“有何陋”。

(2)状语后置:“于……”“以……”常引导状语后置,如“战于长勺”,应是“于长勺战”。

4、被动句常见的被动句标志有“为……所……”“见……于……”等。

例如“为天下笑”“见笑于大方之家”。

三、文言文的翻译1、原则翻译文言文要遵循“信、达、雅”的原则。

“信”就是要忠实原文,“达”是要通顺流畅,“雅”则是要有文采。

小升初语文文言文必考知识点

小升初语文文言文考试知识点主要包括以下几个方面:

1. 文言文基础知识:如文言文的句式、语法、修辞等。

考生需要掌握文言文的基本语法和常用修辞手法,如对偶、押韵、比喻、借代等。

2. 古诗词鉴赏:考生需要掌握古诗词的基本鉴赏方法,如分析意境、抓住修辞手法、理解词句等,同时还需要了解古诗词的文学常识,如诗人的生平、代表作品等。

3. 古文阅读:考生需要掌握古文阅读的基本技巧,如断句、理解词义、抓住关键词等。

同时还需要了解古文的常见句式和语法结构,如主谓宾、定语后置、状语后置等。

4. 成语和名言警句:考生需要掌握常用的成语和名言警句,了解其含义和用法。

同时还需要了解中国传统文化的基本素养,如儒家、道家、佛家的思想等。

5. 文化常识:考生需要掌握一些常见的文化常识,如传统节日、古代礼仪、器物等。

同时还需要了解中国古代的科技和文化发展,如数学、医学、天文学等。

以上是小升初语文文言文考试的几个方面,考生需要针对自己的实际情况进行针对性的复习和准备。

同时,还需要多读、多练、多记,不断提高自己的文言文水平和能力。

小升初文言文知识点归纳整理

小升初文言文知识点归纳整理

文言文是中国古代的书面语言,也是小升初考试中的一项重要内容。

掌握文言文的知识点对于学生在考试中取得好成绩非常重要。

下面是一些小升初文言文知识点的归纳整理:

1. 文言文基础知识:学生需要掌握文言文的基本字词、句式和常用的文言文表达方式。

例如,学生需要熟悉文言文中的常用词语和成语,了解文言文的基本句式和修辞手法等。

2. 文言文阅读技巧:学生需要学会运用一些阅读技巧来理解和分析文言文的文章。

例如,学生可以通过通读全文,了解文章的大意和结构;通过分析关键词和句子,找到文章的重点和主题等。

3. 文言文词语理解:学生需要学会理解和解释文言文中的生词和专有名词。

例如,学生可以通过查字典或者上下文推测的方式来理解生词的意思;通过了解历史和文化背景,来理解专有名词的含义等。

4. 文言文写作技巧:学生需要学会运用一些写作技巧来写文言文的作文。

例如,学生可以通过模仿古人的写作风格,来提高自己的文言文水平;通过使用一些修辞手法,来增加文章的表达力等。

5. 文言文阅读材料选择:学生需要选择适合自己阅读能力的文言文材料进行阅读和分析。

例如,学生可以选择一些简单的文言文课文或者文章进行练习和理解;通过阅读一些经典的文言文作品,来提高自己的文言文素养等。

总之,掌握文言文知识点对于小升初考试非常重要。

学生需要通过不断的练习和积累,来提高自己的文言文水平,并在考试中取得好成绩。

小升初必考文言文大全篇一:标题:小升初必考文言文大全正文:文言文是中国古代的一种书面语言,主要用于书写经典、文学作品和官方文件,是中华文化的重要组成部分。

小升初考试是古代文学考试的重要部分,以下是一些小升初必考的文言文大全:1.《论语》《论语》是儒家经典之一,由孔子的弟子和再传弟子所编撰。

其中有很多经典的语句和思想,在小升初考试中经常出现。

例如:“君子成人之美,不成人之恶。

小人反是。

”(君子成全别人的好事,而不成全别人的坏事。

小人则相反。

)2.《中庸》《中庸》是儒家经典之一,是孔子及其弟子言行的记录。

其中讲述了中庸之道,即恰到好处的处事方式,在小升初考试中也经常会出现。

例如:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

”(中是天下最大的根本;和是天下通行的道理。

达到中和,天地便各安其位,万物便生长发育。

)3.《大学》《大学》是儒家经典之一,也是孔子的弟子和再传弟子所编撰。

其中讲述了如何修身齐家治国平天下,在小升初考试中也经常出现。

例如:“君子笃于仁,而省于用事。

君子笃于仁,而达于礼。

君子素其位而行,不愿乎其外。

君子素其位而行,不愿乎其外。

”(君子坚定实行仁,而又能运用礼。

君子安于本位而行,不愿超过自己的地位。

)4.《孟子》《孟子》是儒家经典之一,由孟子及其弟子所作。

其中讲述了孟子的仁政思想,在小升初考试中也经常会出现。

例如:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”(人民最重要,国家其次,君主最轻。

)拓展:除了上述的四部经典,小升初考试中还会涉及到其他文言文,例如《史记》、《资治通鉴》等。

此外,还有一些著名的成语和俗语,例如“画蛇添足”、“千军万马”、“纸上谈兵”等,也是小升初考试的考点。

篇二:标题:小升初必考文言文大全正文:文言文是中国汉族传统文化的重要组成部分,是中国古代文献的主要形式之一。

在小升初的考试中,文言文阅读也是一种常见的题型。

以下是一些小升初必考的文言文大全:1.《岳阳楼记》- 范仲淹滕子京谪守巴陵郡,越明年,政通人和,百废具兴。

小升初课本文言文知识点习题必看求学的三个条件是:多观察、多吃苦、多研究。

语文要想成绩提高,多记多看多做题是错不了的,书山有路勤为径,学海无涯苦作舟,况且勤能补拙。

下面是小编给大家整理的一些小升初课本文言文知识点的学习资料,希望对大家有所帮助。

小升初必须掌握的文言文1、《孟母三迁》孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事。

其母曰:“此非吾所以处吾子也。

”遂迁居市旁。

孟子又嬉为贾人炫卖之事。

其母曰:“此又非吾所以处吾子也。

”复徙居学宫旁。

孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

【注释】舍:家。

嬉:游戏。

所以:用来。

处子:安顿儿子的地方。

墓间之事:指埋葬,祭扫一类的事。

贾人:商贩。

炫卖:沿街叫卖。

俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭祀仪式。

揖让进退:打拱作揖,进退庙堂等礼节。

2、《陈元方候袁公》陈元方年十一时,候袁公。

袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘,强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。

”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师孔子,孔子亦不师周公。

”【注释】候:拜访,问候。

履行:实践,做。

绥:安,安抚。

孤:封建时代王侯对自己的谦称。

师:学习。

【方言证古】老父:对父亲的敬称。

老,表示敬称的词头。

家君:对他人父亲的尊称。

君:对他的尊称。

3、《揠苗助长》宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣,予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。

天下之不助苗长者寡矣!以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也;非徒无益,而又害之。

【注释】闵(mǐn):同“悯”,担心,忧虑。

长(zhǎng):生长,成长。

揠(yà):拔。

芒芒然:疲倦的样子。

其人:他家里的人。

病:精疲力尽,是引申义。

予:我,第一人称代词。

趋:快走。

往:去,到……去。

槁(gǎo):草木干枯。

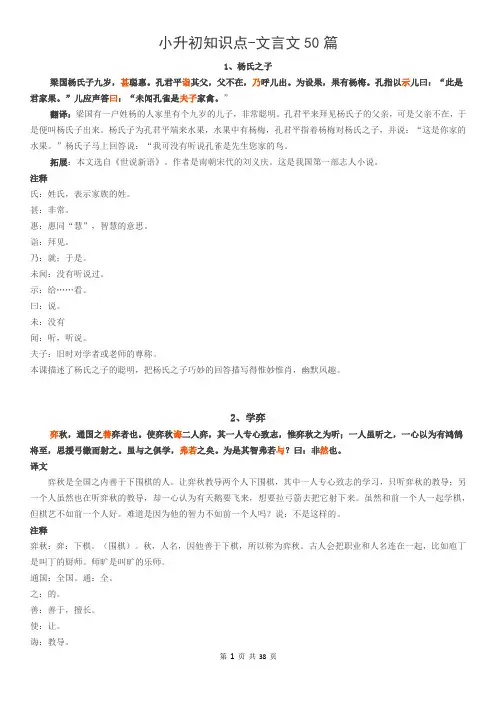

小升初知识点-文言文50篇1、杨氏之子梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

”翻译:梁国有一户姓杨的人家里有个九岁的儿子,非常聪明。

孔君平来拜见杨氏子的父亲,可是父亲不在,于是便叫杨氏子出来。

杨氏子为孔君平端来水果,水果中有杨梅,孔君平指着杨梅对杨氏之子,并说:“这是你家的水果。

”杨氏子马上回答说:“我可没有听说孔雀是先生您家的鸟。

拓展:本文选自《世说新语》。

作者是南朝宋代的刘义庆。

这是我国第一部志人小说。

注释氏:姓氏,表示家族的姓。

甚:非常。

惠:惠同“慧”,智慧的意思。

诣:拜见。

乃:就;于是。

未闻:没有听说过。

示:给……看。

曰:说。

未:没有闻:听,听说。

夫子:旧时对学者或老师的尊称。

本课描述了杨氏之子的聪明,把杨氏之子巧妙的回答描写得惟妙惟肖,幽默风趣。

2、学弈弈秋,通国之善弈者也。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

虽与之俱学,弗若之矣。

为是其智弗若与?曰:非然也。

译文弈秋是全国之内善于下围棋的人。

让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心认为有天鹅要飞来,想要拉弓箭去把它射下来。

虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。

难道是因为他的智力不如前一个人吗?说:不是这样的。

注释弈秋:弈:下棋。

(围棋)。

秋,人名,因他善于下棋,所以称为弈秋。

古人会把职业和人名连在一起,比如庖丁是叫丁的厨师。

师旷是叫旷的乐师。

通国:全国。

通:全。

之:的。

善:善于,擅长。

使:让。

诲:教导。

其:其中。

惟弈秋之为听:只听弈秋(的教导)。

虽听之:虽然在听讲。

以为:认为,觉得。

鸿鹄:天鹅。

(大雁)援:引,拉。

将至:将要到来。

思:想。

弓缴:弓箭。

缴:古时指带有丝绳的箭。

之:谓,说。

弗若:不如。

弗:不。

是否定词。

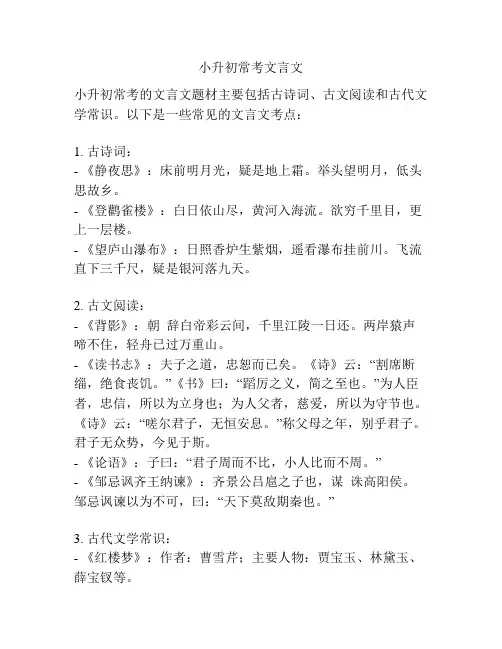

小升初常考文言文

小升初常考的文言文题材主要包括古诗词、古文阅读和古代文学常识。

以下是一些常见的文言文考点:

1. 古诗词:

- 《静夜思》:床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

- 《登鹳雀楼》:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

- 《望庐山瀑布》:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

2. 古文阅读:

- 《背影》:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

- 《读书志》:夫子之道,忠恕而已矣。

《诗》云:“割席断缁,绝食丧饥。

”《书》曰:“蹈厉之义,简之至也。

”为人臣者,忠信,所以为立身也;为人父者,慈爱,所以为守节也。

《诗》云:“嗟尔君子,无恒安息。

”称父母之年,别乎君子。

君子无众势,今见于斯。

- 《论语》:子曰:“君子周而不比,小人比而不周。

”

- 《邹忌讽齐王纳谏》:齐景公吕扈之子也,谋诛高阳侯。

邹忌讽谏以为不可,曰:“天下莫敌期秦也。

”

3. 古代文学常识:

- 《红楼梦》:作者:曹雪芹;主要人物:贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等。

- 《西游记》:作者:吴承恩;主要人物:孙悟空、唐僧、猪

八戒、沙僧等。

- 《水浒传》:作者:施耐庵;主要人物:宋江、吴用、李逵、林冲等。

通过对这些文言文题材的学习和阅读,能够帮助学生更好地理解和掌握古代文化和文学知识。

小升初文言文知识点对于即将升入初中的小学生来说,文言文是语文学习中的一个重要板块。

掌握好文言文的相关知识,不仅有助于应对小升初的考试,还能为今后的语文学习打下坚实的基础。

接下来,就让我们一起走进小升初文言文的知识世界。

一、常见的文言文实词实词是文言文的重要组成部分,理解实词的含义是读懂文言文的关键。

1、人称代词“吾”“余”“予”表示“我”;“尔”“汝”“女”表示“你”;“其”“之”可以代指人、事、物。

2、动词比如“走”在文言文中是“跑”的意思;“去”是“离开”的意思;“游”常表示“游玩”“游历”。

3、名词“日”“月”“山”“水”“花”“鸟”等常见的自然事物,其意思与现代文相近,但也有一些特殊的,如“江”在古代专指长江,“河”专指黄河。

二、常见的文言文虚词虚词在文言文中虽然没有实际的意义,但它们的用法和作用却不可忽视。

1、“之”可以作代词,代指人、事、物;也可以作助词,如“的”,或者用于主谓之间取消句子独立性,无实义。

2、“而”可表示转折,如“然而”;表示顺承,“而后”;表示并列,“而又”等。

3、“以”作介词,有“用”“凭借”“因为”等意思;作连词,表目的,“来”“以致”等。

三、文言文的特殊句式1、判断句常见的形式有“……者,……也”“……,……也”“……者,……”,如“陈胜者,阳城人也”。

2、倒装句包括宾语前置,如“何陋之有”,正常语序应为“有何陋”;状语后置,“于……”“以……”等结构常后置,如“战于长勺”;主谓倒装,“甚矣,汝之不惠”。

3、省略句在文言文中,常常会省略主语、宾语、谓语等成分,需要根据上下文进行补充理解。

四、文言文的词类活用1、名词作动词比如“策之不以其道”中的“策”,原本是“鞭子”,这里用作动词,“用鞭子打”。

2、动词作名词“虽乘奔御风,不以疾也”中的“奔”,动词用作名词,“飞奔的马”。

3、形容词作动词“亲贤臣,远小人”中“亲”“远”,形容词用作动词,“亲近”“疏远”。

五、文言文的通假字通假字是古人在书写时用音同或音近的字代替本字的现象。

小升初文言文(一)之1.用作代词可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”——他们)、“它”——它们)。

例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”——《马说》2.用作助词a.结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语——名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。

——《曹刿论战》b.结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:宋何罪之有?——《公输》c.结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,译时可省去。

例:予独爱莲之出淤泥而不染。

——《爱莲说》d.音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。

例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。

——《狼》3. 用作动词可译为“去、往、到”。

例:辍耕之垄上——《陈涉世家》(二)其1.第三人称代词相当于“他”(们)、“她(们)”、“它(们)”。

例:妻跪问其故。

——《乐阳子妻》2.活用为第一人称相当于“我(的)”、“自己(的)”。

例:并自为其名。

——《伤仲永》3.在句中表示反问语气相当于“难道”、“怎么”。

例:其真无马邪?——《马说》4.指示代词相当于“那”、“这”之类的词。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

——《核舟记》5.指示代词表示“其中的”,后面多为数词。

例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

——《为学》(三)以1.用作介词表示凭借,译为“凭、靠”。

例:乃入见。

问:“何以战?”——《曹刿论战》表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照”。

例:贫者自南海还,以告富者。

(“以”后省略介词宾语。

)——《为学》例:策之不以其道。

——《马说》2.用作连词表示并列、承接、修饰,“以”相当于“而”。

例:新城之上,有池洼然而方以长。

——《墨池记》表示目的,译为“来、用来”。

关于小升初考试常考的文言文

小升初考试中常考的文言文包括:

1. 《学而篇》:这是《论语》中的一篇,是孔子的代表作之一。

经常出现的考点包括“猪鱼之虞”、“三人行必有我师焉”等。

2. 《弟子规》:这是一篇关于儿童教育的经典文本,常被用来考察学生对于古代人类伦理道德观念的理解。

3. 《三字经》:这是一篇启蒙读物,其中包含了许多儿童必须掌握的基础常识和道德准则,如“人之初,性本善”、“敏而好学,不耻下问”等。

4. 《孟子·离娄上》:孟子的代表作之一,主要围绕“养心”、“知人”、“修身”等主题展开,常常被用来考察学生对于古代道

德哲学的理解。

5. 《论语·为政篇》:这是《论语》中的一篇,是孔子关于政

治治理的思考和建议。

考生需要了解里面包含的很多国家治理的道理,例如“民可使由之,不可使知之”、“君子食无求饱,

居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉”等。

以上就是小升初考试中经常出现的文言文内容。

小升初文言文知识点(一)文言实词古汉语实词包括名词、动词、形容词、数词和量词。

至于代词,在古汉语中,因其语法作用特殊,一般归为虚词。

文言词汇中出现频率最多的是实词,较难掌握的也是实词。

熟悉实词主要是掌握通假字、古今异义、一词多义、词类活用等知识。

1. 识别通假字,掌握其本字、读音和意义。

古今通假现象是一个很复杂的问题,对于我们来说,一要掌握通假现象的原则,即通假字和本字读音必须相同或相近,如“便要还家,设酒杀鸡作食”中“要”通“邀”,读作“yāo”;二要靠平时积累,牢记所学课文中注释所指出的通假字。

注意,如果通假字与本字读音不同,应读本字的现代读音。

如“火齐之所及也”中“齐”通“剂”,应读“jì”。

2. 辨析词的古今义,古今异义的词语是学习文言文的重点之一。

一要注意古今词义的差别,积累课内所学课文中的古今异义词,如“太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北;”中“河”专指“黄河”;而现在已是一个普通名词,成为河流的通名。

再如:“扁鹊望桓侯而还走”中“走”是“跑”的意思;现代汉语中的含义是“行走”。

二要注意不要把连在一起的两个文言单音词误认为现代汉语的双音合成词。

如“中间力拉崩倒之声”中“中间”是两个词,意思是“里面夹杂着”。

3. 正确解释多义词在不同语境中的意思义。

在文言文中,一词多义的情况很多,同一个词,在这个句子里是一个意义,在那个句子里又是另一个意义。

阅读文言文要特别重视并掌握这类多义词的情况,这是培养文言文阅读能力的重要基础。

怎样确定它们在句子中的意义,要根据上下文和文章内容来考虑。

如“温故而知新”,“故”的意思是旧的,“桓侯故使人问之”,“故”意思是特意。

在学习时,还应对一词多义现象及时总结、归纳,并牢记例句。

4. 词类活用。

在古代汉语中,词类一般是比较稳定的,但是有些词在特殊情况下会改变它的词性,起了另一类词的作用。

这种特殊的语言现象叫“词类活用”。

例(1)妇抚儿乳。

一、文言文:《论语》子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”二、翻译:孔子说:“学习并且经常温习所学的知识,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很快乐吗?别人不了解自己却不生气,不是有道德修养的人吗?”三、解析:1. 《论语》是我国古代儒家经典之一,由孔子弟子及其再传弟子编撰而成,记录了孔子及其弟子的言行,是我国古代文化的瑰宝。

2. 这句话出自《论语》的开篇,是孔子对学习、友情和道德修养的论述。

3. “学而时习之,不亦说乎?”这句话强调了学习的重要性,只有通过不断学习,才能提高自己的修养和素质。

4. “有朋自远方来,不亦乐乎?”这句话表达了友谊的可贵,友谊能给人带来快乐。

5. “人不知而不愠,不亦君子乎?”这句话告诉我们,要有宽容的心态,对待别人的无知和不了解,要保持平和的心态。

四、扩展阅读:1. 《论语》中的其他名言,如“己所不欲,勿施于人”、“三人行,必有我师”等,都是我们在日常生活中可以借鉴的智慧。

2. 孔子的思想对我国古代乃至现代都产生了深远的影响,他的道德观念、教育理念等都是我们学习的典范。

五、练习题:1. 解释下列词语在文中的意思:(1)学而时习之()(2)不亦说乎()(3)有朋自远方来()(4)不亦君子乎()2. 翻译下列句子:(1)学而时习之,不亦说乎?(2)有朋自远方来,不亦乐乎?(3)人不知而不愠,不亦君子乎?3. 结合自己的实际,谈谈你对这句话的理解。

答案:1. (1)学习并且经常温习所学的知识(2)愉快(3)志同道合的人(4)有道德修养的人2. (1)学习并且经常温习所学的知识,不是很愉快吗?(2)有志同道合的人从远方来,不是很快乐吗?(3)别人不了解自己却不生气,不是有道德修养的人吗?3. 我理解这句话的意思是,学习是一个不断积累和巩固的过程,只有通过反复学习和实践,才能取得好的成绩。

同时,我们还要学会与人相处,珍惜友情,对待别人的无知和不了解要有宽容的心态,做一个有道德修养的人。

小升初诗词古文知识点总结古文知识是小升初语文考试中的重要内容,对于学生来说,掌握好古文知识不仅能够帮助他们顺利通过考试,还可以提高他们的语文能力和阅读理解能力。

因此,下面将对小升初古文知识点进行总结,希望能够帮助大家更好地学习和掌握古文知识。

一、古文基础知识1. 文言文的特点:文言文是古代汉语的一种书面语言,它的特点是用字规范、句式多变、语意丰富。

而且文言文中的成语、典故、修辞手法等都会成为考查的内容。

2. 古文阅读技巧:古文阅读首先要理解句子结构,把握句意;其次要辨认句中的成语典故,理解上下文;最后要学会区分修辞手法和体例结构。

3. 古文常用的修辞手法:包括比喻、夸张、拟人、排比、对仗等。

4. 古文的体例结构:常见的古文体例结构有记叙文、议论文、说明文、赋、颂、赞等。

二、古文阅读题型1. 文段填空:考查学生对古文语言、修辞手法和成语典故的理解能力。

2. 文段判断:考查学生对古文语境、修辞手法的把握能力。

3. 文段解读:考查学生对古文主旨和含义的理解能力。

4. 文段翻译:考查学生对古文语言的翻译能力和归纳概括能力。

5. 古文名句填空:考查学生对古文名句的理解能力和记忆能力。

三、古文名句古文名句是古文中的经典语句,学习好古文名句不仅可以帮助学生理解古文,还可以提高他们的语言表达能力。

以下是一些经典的古文名句:1. 孟子之言:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,几其所托,抑郑其所乱也。

2. 《论语》之言:“君子成人之美,不成人之恶,小人反是。

”3. 李白之言:“海内存知己,天涯若比邻。

”4. 苏轼之言:“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

”5. 杜甫之言:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

”通过学习这些古文名句,学生可以更好地理解古文的语言特点和思想内涵,为阅读古文打下坚实的基础。

四、古文修辞手法古文中常用的修辞手法有比喻、夸张、拟人、排比、对仗等。

小升初|文言文知识梳理

通假字

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?”说,通“悦”,愉快,高兴。

《论语十则》

2、汝知之乎?女,通“汝”,人称代词,你(你知道怎样教导别人吗?)。

《论语十则》

3、两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”知通“智”,智慧。

谁说你知道的事情多呢《两小儿辩日》

4、担中肉尽,止有剩骨。

止通“只”。

《狼》

5、先自度其足,而置之其坐。

“坐”通“座”,座位。

他先在家里拿根绳子量好自己脚的尺寸,就把量好的尺寸放在自己的座位上了《郑人买履》

6、出门看火伴“火”通“伙”,伙伴。

《木兰诗》

7、才美不外见“见”通“现”,出现。

《马说》

8、河曲智叟亡以应“亡”通“无”《愚公移山》

9、小惠未偏,民弗从也。

偏通“遍”,遍及,普遍。

《曹刿论战》

10、一切乌有。

乌通“无”,没有。

《山市》

古今异义

1、绝境古义:与世隔绝的地方。

今义:无出路的境地。

例句:自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

(《桃花源记》)2、交通古义:交错相通。

?今义:主要用于称各种运输和邮电事业。

例句:阡陌交通,鸡犬相闻。

(《桃花源记》)

3、穷古义:穷尽。

?今义:经济贫困。

例句:复前行,欲穷其林。

(《桃花源记》)

4、鲜美古义:鲜艳美丽。

?今义:指(食物)味道好。

例句:芳草鲜美,落英缤纷。

(《桃花源记》)

5、布衣古义:平民。

?今义:棉布衣服。

例句:臣本布衣,躬耕于南阳。

(《出师表》)

6、感激古义:感动振奋。

?今义:感谢。

例句:由是感激。

(《出师表》)

7、可以古义:可以凭借。

?今义:对某事表赞同。

例句:可以一战,战则请从。

(《曹刿论战》)

8、开张古义:扩大。

?今义:开业(多指商业部门)。

例句:诚宜开张圣听(《出师表》)

9、涕古义:泪。

?今义:鼻涕。

例句:今当远离,临表涕零,不知所言。

(《出师表》)

10、兵古义:兵器。

?今义:士兵。

例句:兵甲已足(《出师表》)

11、狱古义:案件。

?今义:监禁犯人的地方(监狱)例句:小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)

12、池古义:护城河。

?今义:小水塘、池塘。

例句:城非不高也,池非不深也(《<孟子>二章》)

13、居古义:停留、过了。

?今义:居住、住所。

例句:居十日,扁鹊复见(《扁鹊见蔡桓公》)

14、走古义:“跑”的意思。

?今义:行走。

例句:扁鹊望桓侯而还走(《扁鹊见蔡桓公》)

15、汤古义:热水。

?今义:菜或面做的稀状食物。

例句:及其日中如探汤(《两小儿辩日》)

16、去古义:离开。

?今义:到……去例句:我以日始出时去人近(《两小儿辩日》)

17、再古义:第二次。

?今义:又一次。

例句:一鼓作气,再而衰,三而竭。

(《曹刿论战》)

之的用法

1、“之”作代词的用法最多

而一牧童见之,之代指书画

处士笑而然之,之:代词,指牧童说的话

学而时习之,不亦说乎??代词,指学过的知识

2、“之”作动词

送孟浩然之广陵

是动词“到”

3、“之”作结构助词“的”

圣人之道

4、“之”起调节音节作用,不译

久之,目似瞑

其的用法

1、代词,指“他、她、它(们)的”

欲知其轻重,指“它的”,大象

2、.“其”用在句首,表示希望、祈使、疑问等语气

其真无马邪?其真不知马也(《马说》)——第一个“其”,表反问语气,可译作“难道”;第二个“其”,表推测语气,可译作“恐怕”。

而的用法

用作连词,连结词与词,短语与短语,句子与句子,表示前后两部分的并列、承接、转折、等关系

1、人不知而不愠,不亦君子乎?(但是,表转接)

2、学而时习之,不亦说乎?(表并列)

3、温故而知新。

(然后,表承接)

常见的语气词

一般放在句尾,表陈述、疑问、感叹等,常见的有“也,矣、乎、耶、邪”。

1、此画斗牛也也,也用在句末,语气词,译作“呀”

2、谬矣,矣:语气词,了

3、学而时习之,不亦说乎?乎,语气词,吗

文言文语句的翻译

翻译时既要字句对应,又要根据需要进行必要的调整,使译文完整、准确、得体。

文言文翻译的方法一般有:

①留。

即保留人名、地名、官名或与现代汉语意思相同的词语。

②补。

即补充单音词为双音词,或补出省略成分等。

③删。

即删除不需要译出的虚词等。

④换。

即用意思相同的现代汉语词替换古汉语词。

⑤调。

即调整词序或语序,使之合乎现代汉语习惯。