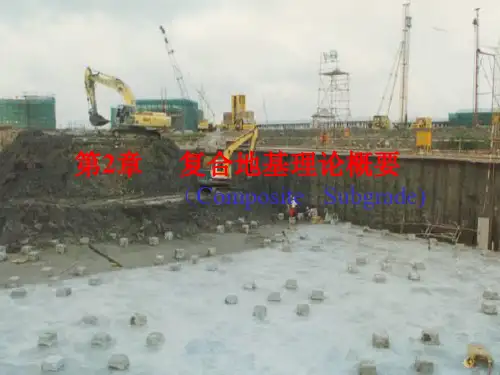

地基处理第6讲复合地基基本理论

- 格式:ppt

- 大小:510.50 KB

- 文档页数:32

复合地基加固法第一节复合地基基本理论一、复合地基的定义和分类(一)定义复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到加强或被置换,或在天然地基中设置加筋材料。

加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。

在荷载作用下,基体和增强体共同承担荷载。

根据地基中增强体方向又可分为水平向增强体复合地基和竖向增强体复合地基(桩体复合地基)。

复合地基通常由桩(增强体)、桩问土(基体)和褥垫层组成(如图5 -1所示)。

(二)桩体复合地基分类桩体复合地基可以根据其增强体的不同特性进行分类如下:1、按增强体材料:分为散体材料(砂石、矿渣、渣土等)、石灰、灰土、水泥土、混凝土及土工合成材料等。

2、按增强体黏结性:分为无黏结性(散体材料)和黏结性两大类,其中黏结性的又可根据黏结性的大小分为:低黏结强度(石灰、灰土等)、中等黏结强度(水泥土)、高黏结强度(混凝土、CFG桩等)。

3、按增强体相对刚度:分为柔性(如石灰、灰土)、半刚性(水泥土)、刚性(混凝土、CFG桩等)。

4、按增强体方向:分为竖向、斜向和水平向(如加筋土复合地基)三种。

5、按增强体形式:分为单一型(桩身材料、断面尺寸、长度相同)(如图5-1a所示)、复合型(如混凝土芯水泥土组合桩复合地基)(如图5-2a所示)、多桩型(如碎石——CFG 桩复合地基等)(如图5—2b所示)、长短桩结合型(如图5-2 c所示)。

上述分类疗法汇总见表5-l。

对于增强体刚度及黏结性大小的划分,目前工程上尚无统一的定量标准,上述定性划分原则仅供参考。

如水泥土桩,桩身刚度及黏结性会因桩身水泥土强度不同而有较大变化,当水泥掺入量较低时,可能属于低黏结强度的柔性桩,而对于高强度的水泥土,力学特性又会接近于低标号混凝土,亦有文献将散体材料桩并入柔性桩进行分析,或将灰土桩、生石灰桩等低黏结强度桩视为散体材料桩。

按照复合地基增强体工程特性进行的分类表5-1续表注:桩的刚柔是相对的,不能只由桩体模量确定。

地基及复合地基基本知识(一)天然地基凡是基础直接建造在未经加固的天然岩土层上时,这种地基称之为天然地基。

作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

1.岩石:自然界各种各样的矿物,并不是孤立的个体,而是以一定的规律结合在一起的。

由一种或多种矿物组成的集合体叫岩石。

分为岩浆岩、沉积岩、变质岩。

岩石地基在我们日常工作中遇到的不多,我们经常遇到的第四系松散物“碎石土、砂土、粉土、粘性土”。

2.碎石土:为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。

碎石土分为:1)漂石:圆形及亚圆形为主粒径大于200mm的颗粒含量超过全重50%2) 块石:棱角形为主3) 卵石:圆形、亚圆为主粒径大于20mm的颗粒含量超过全重50%4) 碎石:棱角形为主5)圆砾:圆形、亚圆粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%6)角砾:棱角形为主3.砂土:粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%,粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。

可分为:1)砾砂:粒径大于2mm的颗粒含量占全重25%~50%。

2) 粗砂:粒径大于0.5mm的颗粒含量超过全重50%。

3) 中砂:粒径大于0.25mm的颗粒含量超过全重50%。

4) 细砂:粒径大于0.075mm的颗粒含超过全重85%。

5)粉砂:粒径大于0.075mm的颗粒含超过全重50%。

4.粘性土:塑性指数Ip大于10的土。

Ip>17 粘土10<Ip≤17 粉质粘土5.粉土:介于砂土与粘性土之间,塑性指数Ip≤10且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土。

6.人工填土:素填土、压实填土、杂填土、冲填土。

(二)人工地基当天然地基不能满足建筑基础要求时,需要对地基进行加固处理,这样的地基统称为人工地基。

这有两层概念:1、天然地基很软弱,不能满足地基强度和变形等要求;2、随着结构物的荷载日益增大,对变形的要求越来越严,因而原来被评价是良好的地基,也可能在特定的条件下需要处理。