框架在地震作用下内力计算

- 格式:docx

- 大小:596.40 KB

- 文档页数:73

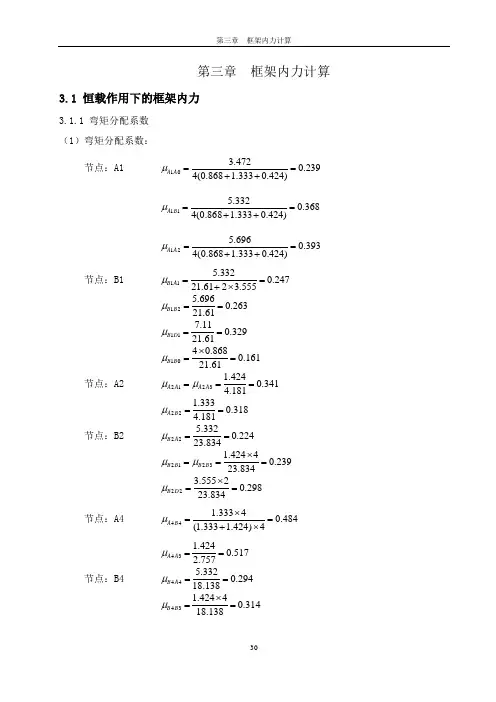

第三章 框架内力计算3.1 恒载作用下的框架内力3.1.1 弯矩分配系数 (1)弯矩分配系数:节点:A1 10 3.4720.2394(0.868 1.3330.424)A A μ==++11 5.3320.3684(0.868 1.3330.424)A B μ==++12 5.6960.3934(0.868 1.3330.424)A A μ==++节点:B1 11 5.3320.24721.612 3.555B A μ==+⨯12 5.6960.26321.61B B μ==117.110.32921.61B D μ==1040.8680.16121.61B B μ⨯==节点:A2 2123 1.4240.3414.181A A A A μμ=== 22 1.3330.3184.181A B μ==节点:B2 22 5.3320.22423.834B A μ== 2123 1.42440.23923.834B B B B μμ⨯=== 22 3.55520.29823.834B D μ⨯== 节点:A4 44 1.33340.484(1.333 1.424)4A B μ⨯==+⨯43 1.4240.5172.757A A μ== 节点:B4 44 5.3320.29418.138B A μ== 43 1.42440.31418.138B B μ⨯==44 3.55520.39218.138B D μ⨯==A3与B3与相应的A2,B2相同。

(2)杆件固端弯矩 横梁固端弯矩: i)顶层横梁 自重作用:224444114.087.217.631212A B B A M M ql kN m =-=-=-⨯⨯=-⋅ 2244112.84 1.35 1.7333B D M ql kN m =-=-⨯⨯=-⋅44441/20.863D B B D M M kN m ==-⋅ 板传来的恒载作用:2223344441(12//)12A B B A M M ql a l a l =-=--+22233120.57.2(12 2.1/7.2 2.1/6)75.6912kN m =-⨯⨯-⨯+=-⋅22445511.80 2.7 4.489696B D M ql kN m =-=-⨯⨯=-⋅22441111.8 2.7 2.693232D B M ql kN m =-=-⨯⨯=-⋅ii)二~四层横梁 自重作用:221111114.087.217.631212A B B A M M ql kN m =-=-=-⨯⨯=-⋅ 2211112.84 1.35 1.7333B D M ql kN m =-=-⨯⨯=-⋅11111/20.863D B B D M M kN m ==-⋅ 板传来的恒载作用:2223344441(12//)12A B B A M M ql a l a l =-=--+2115.517.20.85557.2912m =-⨯⨯⨯=- 2211558.62 2.7 3.279696B D M ql kN m =-=-⨯⨯=-⋅kN ⋅2211118.62 2.7 1.963232D B M ql kN m =-=-⨯⨯=-⋅纵梁引起柱端附加弯矩:(边框架纵梁偏向外侧,中框架梁偏向内侧)(逆时针为正)顶层外纵梁: 4457.540.1257.19A D M M kN m =-=⨯=⋅ 楼层外纵梁: 1130.450.125 3.81A D M M kN m =-=⨯=⋅ 顶层中纵梁: 4452.530.125 6.57B C M M kN m =-=-⨯=-⋅ 楼层中纵梁: 1142.80.125 5.35B C M M kN m =-=-⨯=-⋅ (3)节点不平衡弯矩横向框架的节点不平衡弯矩为通过该节点的各杆件(不包括纵向框架梁)在节点处的固端弯矩之和,根据平衡原则,节点弯矩的正方向与杆端弯矩方向相反,一律以逆时针方向为正,如图4-1。

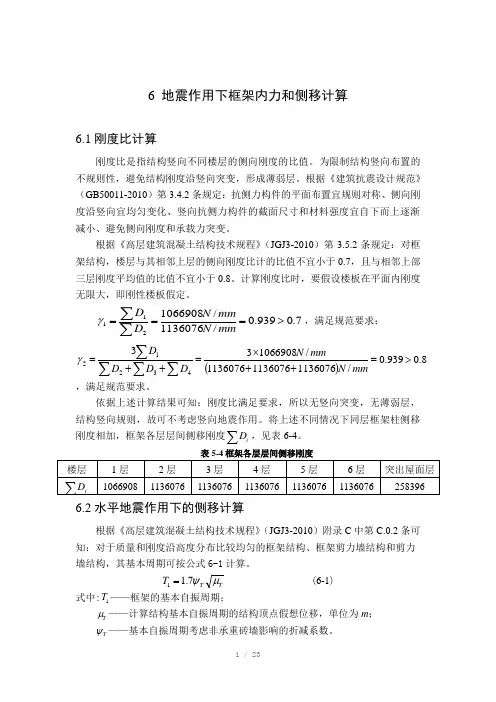

6 地震作用下框架内力和侧移计算6.1刚度比计算刚度比是指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值。

为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.4.2条规定:抗侧力构件的平面布置宜规则对称、侧向刚度沿竖向宜均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和承载力突变。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.5.2条规定:对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比计的比值不宜小于0.7,且与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

计算刚度比时,要假设楼板在平面内刚度无限大,即刚性楼板假定。

7.0939.0/1136076/1066908211>===∑∑mmN mmN DDγ,满足规范要求;()8.0939.0/113607611360761136076/10669083343212>=++⨯=++=∑∑∑∑mmN mmN DD D D γ,满足规范要求。

依据上述计算结果可知:刚度比满足要求,所以无竖向突变,无薄弱层,结构竖向规则,故可不考虑竖向地震作用。

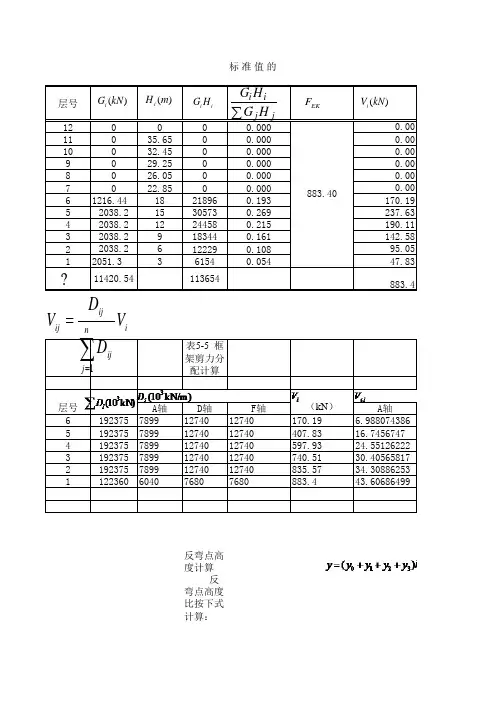

将上述不同情况下同层框架柱侧移刚度相加,框架各层层间侧移刚度∑iD ,见表6-4。

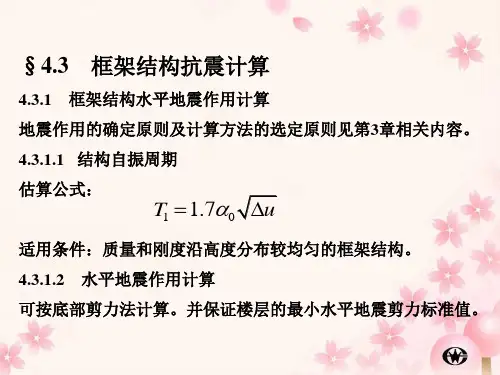

6.2水平地震作用下的侧移计算根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)附录C 中第C.0.2条可知:对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架结构、框架剪力墙结构和剪力墙结构,其基本周期可按公式6-1计算。

T T T μψ7.11= (6-1)式中:1T ——框架的基本自振周期;T μ——计算结构基本自振周期的结构顶点假想位移,单位为m ; T ψ——基本自振周期考虑非承重砖墙影响的折减系数。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第4.3.17条规定:1、框架结构可取0.6~0.7;2、框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;3、框架-核心筒结构可取0.8~0.9;4、剪力墙结构可取0.8~1.0。

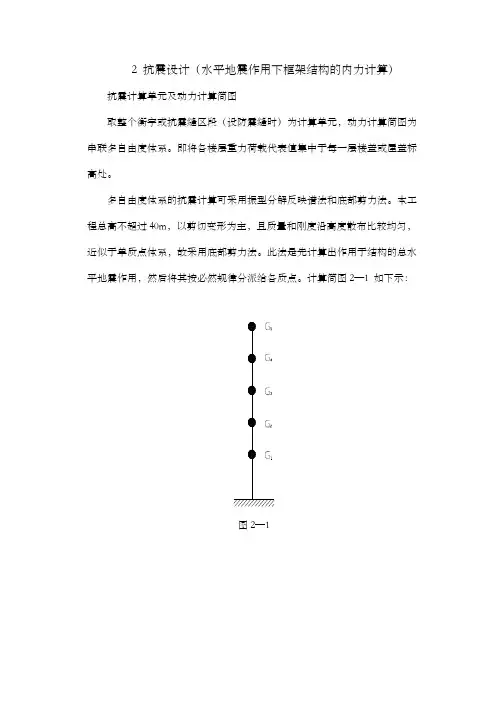

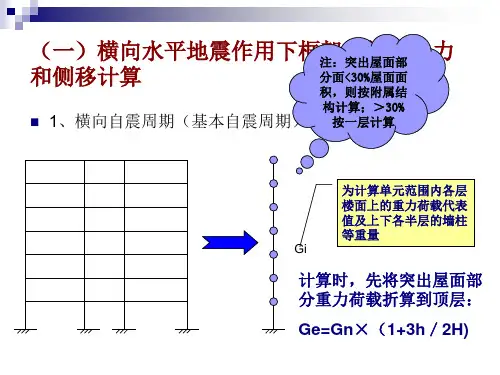

2 抗震设计(水平地震作用下框架结构的内力计算)抗震计算单元及动力计算简图取整个衡宇或抗震缝区段(设防震缝时)为计算单元,动力计算简图为串联多自由度体系。

即将各楼层重力荷载代表值集中于每一层楼盖或屋盖标高处。

多自由度体系的抗震计算可采用振型分解反映谱法和底部剪力法。

本工程总高不超过40m,以剪切变形为主,且质量和刚度沿高度散布比较均匀,近似于单质点体系,故采用底部剪力法。

此法是先计算出作用于结构的总水平地震作用,然后将其按必然规律分派给各质点。

计算简图2—1 如下示:图2—1重力荷载代表值按照抗震规范1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地域的建筑,必须进行抗震设计。

按照抗震规范5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。

各可变荷载的组合值系数,应按表2—1采用。

组合值系数重力荷载代表值计算:1)屋面及楼面的永久荷载标准值1.屋面(上人)苏J01—2005:a. 10厚防滑地砖铺面,干水泥擦缝,每3—6m留10宽缝m2b. 20厚1:水泥砂浆加建筑胶结合层找平层20×= kN/m2厚C20细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋25×= kN/m2d.隔离层/e. 三粘四油沥青油毡防水层m2f. 冷底子油一道/g. 20厚1:3水泥砂浆找平层20×= kN/m2h.保温层5×= kN/m2厚1:3水泥砂浆找平层20×= kN/m2j.现浇或预制钢筋混凝土屋面25×= kN/m2 合计kN/m2 2.1~4层楼面苏J01—2005a. 15厚1:2白水泥白石子磨光打蜡kN/m2b.耍素水泥浆结合层一道/c. 20厚1:3水泥砂浆找平层20×= kN/m2d.现浇钢筋混凝土楼面25×= kN/m2合计kN/m2 2)屋面及楼面的可变荷载标准值上人屋面均布荷载标准值kN/m2 楼面活荷载标准值kN/m2 屋面雪荷载标准值S k=μr×S o=×= kN/m2式中:μr为屋面积雪散布系数,取μr=3)梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算:a.梁、柱可按照截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出的单位长度上的重力荷载;对墙、门、窗等可计算出单位面积上的重力荷载,计算结构如表2—2梁、柱重力荷载标准值表b.墙、门、窗重力荷载标准值:外墙体为200mm厚的粘土空心砖,外墙面贴马赛克(kN/m2),内墙面为20mm厚的抹灰,则外墙的单位墙面重力荷载为:+15×+17×= kN/m2内墙为200mm厚的粘土空心砖,双侧均为20mm厚抹灰,则内墙单位面积重力荷载为:15×+17××2= kN/m2电梯井墙为240mm粘土空心砖,双侧均为20mm厚抹灰,则电梯井墙单位面积重力荷载为:15×+17××2= kN/m2木门单位墙面重力荷载为kN/m2,钢铁门单位墙面重力荷载为kN/m2铝合金单位墙面重力荷载为kN/m2门、窗、雨棚重力荷载代表值:一层门窗:×(2××2+××2+××3+××1+××2)+×××13+××1+××2+××2+××3+××2) +×××2)=二~四层门窗:×××2+××3)+×××16+××2+××2+××2+××3+××2)= kN五层门窗:×××2+×+×××3+××2)= kNA轴的雨蓬:25×(2××+×××3+×××2= kN9轴雨蓬:25×××= kN五层雨蓬:25×××3= kN楼梯重力荷载代表值:一层:25××××2+25×××+25××××10+25×××9×2= kN二~四层:25××××2+25×××12+25×××12= kN外墙的重力荷载代表值:一层:×[(59×2-×11×2-×14)×+-×4)×+-×4)×-××13-××1-××2-××2-××3-××2-××2-2××2-××1-××2-×]=二~四层:×[(59×2-×11×2-×14)×+-×4)×+-×4)×-××16-××2-××2-××2-××3-××2]= kN五层(包括女儿墙):×[×4+×2) ×+4××+××1-××2-××3-××3]+25×[+59+9+9+--×2)×2+--×2)×5]××+25×[4×4+×4+9×2]××=内墙的重力荷载代表值:一层:×[(4×2+×2)×++×-×++++×-×-×+4×3×-××2]= kN二~四层:×[+++×+4×3×-××3-×+×+×-×]= kN五层:×4×=电梯井墙重力荷载代表值:一层:×[+-×+(4+×]= kN二~四层:×[+-×+(4+×]= kN屋顶装饰架重力荷载代表值:25××5+×2)××= kN总的重力荷载代表值:恒荷载取全数,活荷载取50%(按均布等效荷载计算),则集中于各楼层的标高出的重力荷载代表值为:G i的计算进程:一层:×(59×-×4×2-4×+++++++++×4×59×= kN二~三层:×(59×-4××2-4×+++++++×4×59×= kN四层:×9×4+++++++×(59×-×4×2-9×4)+×4×(9×4+×4×2)+××(59×-×4×2-9×4)= kN五层:××4×2+9×4)+++++++××(9×4+×4×2)= kN 故G1=G2= kNG3= kNG4= kNG5=图2—2如下:G5=3124.87kNG4=18184.16kNG1=17311.22kNG2=17311.22kNG5=18568.35kN图2—2 各质点的重力荷载代表值框架侧移刚度计算梁线刚度:i b=E c I b/l,I b=(中框架梁),I b=(边框架梁)。

框架在地震和重力作用下内力计算学生姓名:张育霜学号:20120322029指导老师:1建筑说明 (1)1.1工程概况 (1)1.2 设计资料 (1)1.3总平面设计 (1)1.4主要房间设计 (1)1.5辅助房间设计 (1)1.6交通联系空间的平面设计 (2)1.7剖面设计 (2)1.8立面设计 (3)1.9构造设计 (3)2框架结构布置 (3)2.1计算单元 (4)2.2框架截面尺寸 (4)2.3梁柱的计算高度(跨度) (4)2.4框架计算简图 (5)3恒荷载及其内力分析 (6)3.1屋面恒荷载 (6)3.2楼面恒荷载 (7)3.3构件自重 (7)3.6恒荷载作用下内力分析 (10)4活荷载及其内力分析 (13)4.1屋面活荷载 (13)4.2楼面活荷载 (13)4.3内力分析 (13)5重力荷载及水平振动计算 (17)5.1重力荷载代表值计算 (17)5.2水平地震作用计算 (17)6内力组合计算 (22)6.1框架梁内力组合 (22)6.2框架柱内力组合 (25)7截面设计 (31)7.1框架梁的配筋计算 (31)7.2框架柱的配筋计算 (40)7.3框架梁、柱配筋图 (52)8基础设计 (55)8.1对A柱基础配筋计算 (55)8.2 对B柱基础配筋计算....................................... 错误!未定义书签9双向板的设计...................................................... 错误!未定义书签9.1设计资料................................................. 错误!未定义书签9.2荷载设计值............................................... 错误!未定义书签参考文献.......................................................... 错误!未定义书签1建筑说明1.1工程概况本建筑位于北京市某高校内,六层现浇钢筋混凝土框架结构,房间开间7.2米,层高3.6米。

第8章 一榀框架计算8.7框架内力计算框架结构承受的荷载主要有恒载、活载、风荷载、地震作用。

其中恒载、活载为竖向荷载,风荷载和地震为水平作用。

手算多层多跨框架结构的内力和侧移时,采用近似方法。

求竖向荷载作用下的内力采用分层法,求水平荷载作用下的内力采用反弯点法、D 值法。

在计算各项荷载作用下的效应时,一般按标准值进行计算,然后进行荷载效应组合。

8.7.2框架内力计算1。

恒载作用下的框架内力 (1)计算简图将图8-12(a )中梁上梯形荷载折算为均布荷载。

其中a=1。

8m ,l=6.9m ,=1800/69000.26a α==,顶层梯形荷载折算为均布荷载值:232312+=120.26+0.2621.31=18.8kN m q αα-⨯-⨯⨯()(),顶层总均布荷载为18.8+4.74=23.54kN m 。

其他层计算方法同顶层,计算值为21.63kN m 。

中间跨只作用有均布荷载,不需折算。

由于该框架为对称结构,取框架的一半进行简化计算,计算简图见8-19。

(2)弯矩分配系数节点A 1:101044 1.18 4.72A A A A S i ==⨯=111144 1.33 5.32A B A B S i ==⨯=12120.940.94 1.61 5.796A A A A S i =⨯=⨯⨯=()0.622 1.3330.84415.836AS =++=∑1010 4.720.29815.836A A A A AS S μ===∑图8-19 恒载作用下计算简图(括号内数值为梁柱相对线刚度)1111 5.320.33615.836A B A B AS S μ===∑1212 5.7960.36615.836A A A A AS S μ===∑ 节点B 1:11112 1.12 2.24B D B D S i ==⨯=18.076BS =∑1111 5.320.29418.076B A B A BS S μ===∑1010 4.720.32118.076B B B B BS S μ===∑ 1212 5.7960.32118.076B B B B BS S μ===∑1111 2.240.12418.076B D B D BS S μ===∑节点A 2:()210.94 1.610.4170.94 1.610.776 1.33A A μ⨯⨯==⨯⨯++230.940.7760.20113.91A A μ⨯⨯==224 1.330.38213.91A B μ⨯==节点B 2:224 1.330.3294 1.330.94 1.61+0.940.7762 1.12B A μ⨯==⨯+⨯⨯⨯⨯+⨯210.94 1.610.35916.15B B μ⨯⨯==212 1.120.13916.15B C μ⨯==230.940.7760.17316.15B B μ⨯⨯==节点A 3 、A 4、A 5与A 2相同B 3、B 4、B 5与B 2相同。

第8章水平地震作用下的内力和位移计算重力荷载代表值计算顶层重力荷载代表值包括:屋面恒载:纵、横梁自重,半层柱自重,女儿墙自重,半层墙体自重。

其他层重力荷载代表值包括:楼面恒载,50%楼面活荷载,纵、横梁自重,楼面上、下各半层柱及纵、横墙体自重。

第五层重力荷载代表值计算层高H=,屋面板厚h=120mm半层柱自重(b×h=500mm×500mm):4×25×××2=柱自重:屋面梁自重()() kNmmmkNmmmkNmmm kN16. 1472)25.06.6(/495.145.06.616 .3)3.03(/495.123.06.7/16 .3=⨯-⨯+⨯-⨯++⨯+⨯-⨯屋面梁自重:半层墙自重顶层无窗墙(190厚):()KN25.316.66.029.3202.02019.025.14=⨯⎪⎭⎫⎝⎛-⨯⨯⨯+⨯带窗墙(190厚):()()KN98.82345.002.02019.025.1428.15.16.66.029.3202.02019.025.14=⨯⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡-⨯+⨯⨯⨯-⨯⎪⎭⎫⎝⎛-⨯⨯⨯+⨯墙自重: KN女儿墙:()KN04.376.66.1202.02019.025.14=⨯⨯⨯⨯+⨯屋面板自重kNmmmmkN78.780)326.7(6.6/5.62=+⨯⨯⨯第五层重量 ++++= KN 顶层重力荷载代表值 G 5 = KN第二至四层重力荷载代表值计算层高H=,楼面板厚h=100mm半层柱自重:同第五层,为 KN 则整层为×2= KN 楼面梁自重:()()kN m m m kN m m m kN m m m kN 3.1542)25.06.6(/6.145.06.63.3)3.03(/6.123.06.7/3.3=⨯-⨯+⨯-⨯++⨯+⨯-⨯半墙自重:同第五层,为则整层为2××4= KN 楼面板自重:4××(+3+)= KN 第二至四层各层重量=+++= KN 第二至四层各层重力荷载代表值为:()KN G 61.111336.65.326.76.65.2%5056.9534-2=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯+= 活载:Q 2-4=KN 05.160%5036.65.326.76.65.2=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯)(第一层重力荷载代表值计算层高H=,柱高H 2=++=,楼面板厚h=100mm 半层柱自重:(b ×h=500mm ×500mm ):4×25×××2=65 KN 则柱自重:65+= KN 楼面梁自重:同第2层,为 KN 半层墙自重(190mm ):()()KN 14.3145.002.02019.025.1428.15.16.66.022.4202.02019.025.14=-⨯+⨯⨯⨯-⨯⎪⎭⎫⎝⎛-⨯⨯⨯+⨯二层半墙自重(190mm ): KN则墙自重为:(+)×4= KN 楼面板自重:同第2层,为 第1层重量=+++=第1层重力荷载代表值为:G 1=+50%×(×××2+××3)= KN 活载:Q=50%×(×××2+××3)= KN 综上所述,结构等效总重力荷载代表值为:()()123450.850.850.851013.46917.3731106.654141.39eq E G G G G G G G KN==⨯++++=⨯+⨯+=G eq ==×(G 1+G 2+G 3+G 4+G 5)=×+×3+ =水平地震作用计算和位移计算结构基本自振周期的计算框架梁柱的抗侧刚度计算见表6-1、表6-2、表6-3. 表6-1 横梁、框架柱线刚度计算考虑梁柱线刚度比,用D 值法计算各楼层框架柱的侧向刚度。

地震作用下框架结构的内力和侧移计算4.1横向自振周期的计算横向自振周期的计算采用瑞利(Rayleigh )法。

瑞利法也称为能量法。

这个方法是根据体系在震动过程中能量守恒定 律导出的。

自振周期T 1(s )可按下式计算: 21112ni ii Tni i i G u T G u ψ===∑∑注:u i 为第i 层的侧移;T ψ0.5;u i 按照下式计算: δi = ∑G i /∑D i u i =∑δk注:∑D i 为第i 层的层间侧移刚度; δi 为第i 层的层间相对位移。

δk 为第k 层的层间侧移。

基本周期T 1就算表层次 G i (kN ) ∑G i (kN ) ∑D i (kN/m ) δi (m) u i (m ) G i u i (kN ·m)2i i G u ( kN ·m 2)4 8549.73 8549.73 375964 0.0227 0.1794 194.4279 275.0652 3 9593.83 18143.56 669856 0.0271 0.1566 491.4321 445.0913 2 9347.36 27490.92 669856 0.0410 0.1295 1128.229 461.3148 19827.22 37318.14 4218240.08850.0885 3301.48292.2850 统计∑11239.121473.756321112ni ii Tn i ii G uT G uψ===∑∑=2×0.5×=0.362(s )4.2水平地震作用及楼层地震剪力的计算本结构高度不超过40m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,变形以剪切型为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用,即:4.2.1结构等效总重力荷载代表值GeqG eq=0.85∑G i=0.85×37318.14=31720.419(kN)4.2.2计算水平地震影响系数а1查表得II类场地,设计地震分组第三组地震特征周期值T g=0.45s。

水平地震作用下框架内力计算的方法我折腾了好久水平地震作用下框架内力计算这事儿,总算找到点门道。

一开始我真的是瞎摸索呢。

我就知道肯定要考虑好多因素,像框架的结构形式啊、质量分布啥的。

我首先试的就是底部剪力法。

这个方法听起来好像挺简单的。

我当时寻思,把总的地震剪力按一定比例分配到各层就行了呗。

结果发现完全不是那么回事儿。

就好比你要把一堆苹果分给几个人,你不能随随便便就分了,你得看每个人的情况。

我犯的错误就是没有准确考虑各个楼层的侧向刚度。

我当时就直接按照楼层的高度之类的简单因素就分配剪力了,算出来的结果那简直错得离谱。

后来我就想,这不行啊,得深入研究研究。

然后我就去啃那些规范和书本。

读起来是真费劲啊,全是一堆术语。

不过我还是咬着牙看。

然后我再试底部剪力法的时候,就知道之前错在哪了。

要先算出结构总的水平地震作用标准值,这就像是算出你总共要分多少个苹果一样。

现在呢,要仔细地考虑结构的等效总重力荷载等因素。

然后再根据楼层的侧向刚度和剪切变形等这些复杂关系来分配剪力。

我当时为了搞清楚侧向刚度这个事儿,就找了好多不同的框架结构的例子来研究。

比如那种简单的三层框架,我一层一层画受力图,想象地震力怎么作用的。

就有点像你给一个积木搭的房子模拟风吹过来的力量一样,你得仔细考虑每个小积木的关系。

除了底部剪力法,还有振型分解反应谱法。

这个方法我一开始更是一头雾水。

不过我就硬着头皮去研究那些振型的概念。

我觉得就像是一团乱麻,你得一个线头一个线头地理清楚。

比如说我研究一个五层高的框架,要算出它的振型可不是个容易事儿。

我先试着按公式来,可是那些根号、系数总让我迷糊。

后来我就画对比图,把不同振型下框架的变形样子画出来,这个过程让我对振型分解反应谱法有了更多的直观理解。

我越来越明白每个振型都像是框架的一种特殊的振动姿态,每个振型对应的地震效应得加起来才是最终的结果。

现在我觉得啊,不管是用底部剪力法还是振型分解反应谱法,最重要的是理解那些基本的力学概念,像质量、刚度还有地震力这些东西在框架里到底是怎么玩的。

第三章框架内力计算3.1计算方法框架结构一般承担的荷载主要有恒载、使用活荷载、风荷载、地震作用,其中恒载、活荷载一般为竖向作用,风荷载、地震则为水平方向作用,手算多层多跨框架结构的内力(M、N、V)及侧移时,一般采用近似方法。

如求竖向荷载作用下的内力时,有分层法、弯矩分配法、迭代法等;求水平荷载作用下的内力时,有反弯点法、改进反弯点法(D值法)、迭代法等。

这些方法采用的假设不同,计算结果有所差异,但一般都能满足工程设计要求的精度。

本章主要介绍竖向荷载作用下无侧移框架的弯矩分配法和水平荷载作用下D值法的计算。

在计算各项荷载作用效应时,一般按标准值进行计算,以便于后面荷载效应的组合。

3.1.1竖向荷载作用下框架内力计算1.弯矩分配法在竖向荷载作用下较规则的框架产生的侧向位移很小,可忽略不计。

框架的内力采用无侧移的弯矩分配法进行简化计算。

具体方法是对整体框架按照结构力学的—般方法,计算出各节点的弯矩分配系数、计算各节点的不平衡弯矩,然用进行分配、传递,在工程设计中,每节点只分配两至三次即可满足精度要求。

相交于同一点的多个杆件中的某一杆件,其在该节点的弯矩分配系数的计算过程为:(1)确定各杆件在该节点的转动刚度杆件的转动刚度与杆件远端的约束形式有关,如图3-1:(a)杆件在节点A处的转动刚度(b )某节点各杆件弯矩分配系数图 3-1 A 节点弯矩分配系数(图中lEI i =)(2)计算弯矩分配系数μ∑∑∑∑===++=AAD AD AAC AC AAB ABADAC AABSS S S S S S S SS μμμ,,1=++=∑AD AC ABAμμμμ(3)相交于一点杆件间的弯矩分配弯矩分配之前,还需先要求出节点的固端弯矩,这可查阅相关静力计算手册得到。

表3-1为常见荷载作用下杆件的固端弯矩。

在弯矩分配的过程中,一个循环可同时放松和固定多个节点(各个放松节点和固定节点间间隔布置,如图3-2),以加快收敛速度。

框架在地震和重力作用下内力计算学生姓名:张育霜学号:20120322029指导老师:1建筑说明 (1)1.1工程概况 (1)1.2 设计资料 (1)1.3总平面设计 (1)1.4主要房间设计 (1)1.5辅助房间设计 (1)1.6交通联系空间的平面设计 (2)1.7剖面设计 (2)1.8立面设计 (3)1.9构造设计 (3)2框架结构布置 (3)2.1计算单元 (4)2.2框架截面尺寸 (4)2.3梁柱的计算高度(跨度) (4)2.4框架计算简图 (5)3恒荷载及其内力分析 (6)3.1屋面恒荷载 (6)3.2楼面恒荷载 (7)3.3构件自重 (7)3.6恒荷载作用下内力分析 (10)4活荷载及其内力分析 (13)4.1屋面活荷载 (13)4.2楼面活荷载 (13)4.3内力分析 (13)5重力荷载及水平振动计算 (17)5.1重力荷载代表值计算 (17)5.2水平地震作用计算 (17)6内力组合计算 (22)6.1框架梁内力组合 (22)6.2框架柱内力组合 (25)7截面设计 (31)7.1框架梁的配筋计算 (31)7.2框架柱的配筋计算 (40)7.3框架梁、柱配筋图 (52)8基础设计 (55)8.1对A柱基础配筋计算 (55)8.2 对B柱基础配筋计算....................................... 错误!未定义书签9双向板的设计...................................................... 错误!未定义书签9.1设计资料................................................. 错误!未定义书签9.2荷载设计值............................................... 错误!未定义书签参考文献.......................................................... 错误!未定义书签1建筑说明1.1工程概况本建筑位于北京市某高校内,六层现浇钢筋混凝土框架结构,房间开间7.2米,层高3.6米。

长64.8米,宽17.0米,高25.95米。

总建筑面积7385.2平方米。

1.2 设计资料1)本建筑设计使用年限为50年.2)耐火等级为2级.3)基本风压w0=0.45 KN/M 2,基本雪压S0=0.40KN/M 2.4)建筑结构安全等级为二级;抗震设防烈度为8度;建筑场地类别为U类,建筑抗震设防类别为丙类.1.3总平面设计总平面布置的基本原则:1)应根据一栋楼或一个建筑群的组成和使用功能,结合所处位置和用地条件、有关技术要求,综合研究新建的、原有的建筑物、构筑物和各项设施等相互之间的平面和空间关系,充分利用土地,合理进行总体布局,使场地内各组成部分成为有机的整体,并与周围环境相协调而进行的设计。

2)应结合地形、地质、气象条件等自然条件布置,有效组织地面排水,进行用地范围内的竖向布置。

3)建筑物的布置应符合防火、卫生等规范及各种安全要求,并应满足交通要求。

4)建筑物周围布置应与城市主干道及周围环境相协调,合理组织场地内的各种交通流线(含人流、车流、货流等),并安排好道路、出入口,并考虑风向及人员出入的便利。

1.4主要房间设计主要房间是各类建筑的主要部分,是供人们学习、生活的必要房间,由于建筑物的类别不同,使用功能不同,对主要房间的设计也不同。

但主要房间设计应考虑的基本因素仍然是一致的,即要求有适宜的尺寸,足够的使用面积,适用的形状,良好的采光和通风条件,方便的内外交通联系,合理的结构布置和便于施工等。

因此,本建筑的柱网横向尺寸7.2m+2.1m+7.2m 纵向尺寸7.2m X 9m1.5辅助房间设计在本建筑中,辅助房间主要为卫生间。

卫生间的设计在满足设备布置及人体活动的前提下,应设在人流交通线上与走道楼梯间相连处,如走道尽端,楼梯间即出入口或建筑物转角处,为遮挡视线和缓冲人流。

在本建筑中,每层设男、女卫生间各1间。

设在楼梯的两边,卫生间单间尺寸为3.6m X 7.2m.1.6交通联系空间的平面设计主要房间和辅助房间都是单个独立的部分,而房间与房间的水平与垂直方向上的联系、建筑物室内外之间的联系,都要通过交通联系来实现。

交通联系空间按位置可分为水平交通空间(走廊),垂直交通空间(楼梯,坡道)和交通枢纽空间(门厅,过厅)。

交通联系空间形状、大小、部位主要决定于功能关系及建筑空间处理的需要,设计时应主意:交通流线简洁明确,对人流起导向作用。

良好的采光、通风。

安全防火,平时人流畅通,联系方便;交通联系空间的面积大,要有适当的高度和宽度。

1)水平交通空间的平面设计走廊起着联系各个房间的作用,走廊宽度的确定,应符合防火、疏散和人流畅通的要求,本建筑走廊轴线尺寸为2100mm走廊要求有良好的采光,本建筑设计采用内廊式,为便于有充足的采光,采取:依靠走廊尽端的开窗(尺寸2100X2100mm;利用门厅采光;灯光照明。

2)垂直交通空间的平面设计楼梯是多层房屋的垂直联系和人流疏散的主要措施。

由于该建筑物是办公楼,按防火要求和疏散人流,该建筑物设双跑楼梯。

3)交通枢纽空间门厅作为交通枢纽,其主要作用是集散人流,转换人流方向,室内外空间的过渡或水平与垂直交通空间的衔接等。

门厅一般应面向主干道,使人流出入方便,有明确的向导性,同时交通流线组织应间明醒目。

所有的窗户均采用铝合金窗,门为木门(大门除外)。

1.7剖面设计1)层高的确定层高是剖面设计的重要依据,是工程常用的控制尺寸,同时也要结合具体的物质技术、经济条件及特定的艺术思路来考虑,既满足使用又能达到一定的艺术效果。

本建筑为六层,主要为教室,层高确定为4.2m,这样的房间高度比较合适些,给人一正常的空间感觉。

2)室内外高差的确定为防止室内受室外雨水的流渗,室内与室外应有一定的高差,且高差不宜过大,若过大便不利于施工和通行,故设计室内外高差为0.45m。

3)屋面排水设计本建筑设计中屋面利用材料找坡(2%),采用有组织排水(女儿墙外排水),为了满足各个落水管的排水面积不大于200m2,公设8个落水管。

因2%<1/12,故为平屋顶。

4)楼梯剖面设计所有楼梯均采用现浇钢筋混凝土结构,其具有整体性好,坚固耐久,刚度好等特点。

楼梯踏步面层要求耐磨、美观、防滑,便于清扫,踏步高为300mm宽为150mm 1.8立面设计建筑立面可以看成是由许多构件组成,如墙体、梁柱、门窗及勒角、檐口等,恰当地确定立面中这些构件的比例、尺寸,运用节奏、韵律、虚实、对比等规律,已达到体型完整,形式和内容的统一。

本结构是钢筋混凝土框架,具有明快、开朗、轻巧的外观形象,不但为建筑创造了大空间的可能性,同时各种形式的空间结构也大大丰富了建筑的外部形象,立面开窗自由,既可形成大面积独立窗,也可组成带形窗等。

1)体型建筑体型设计主要是对建筑物的轮廓形状、体量大小、组合方式及比例尺的确定。

本建筑根据场地和周围环境的限制,整栋建筑物采用“一”字型,结构和经济方面都容易满足。

2)墙体MU0蒸压砂灰砖120厚,内砌250厚加气混凝土、小型砌块。

内墙做法:240厚加气混凝土小型砌块3)门厅门厅为建筑物的主要出入口,门厅的装饰要能体现建筑物的性质及气势。

门厅做的与一层同高,门厅尺寸为3900mrhC 3600mm1.9构造设计构造设计主要包括楼地面设计、屋面设计、女儿墙设计等。

地面设计应根据房间的使用功能和装修标准,选择适宜的面层和附加层,从构造设计到施工质量上确保地面具有坚固、耐磨、平整、不起灰、易清洁、防火、保温、隔热、防潮、防水、防腐蚀等特点。

2框架结构布置取一榀横向平面框架计算,见图2.1出占 必 占 直 由 必 心 & q图2.1框架平面布置与计算单元简图2.1计算单元取相邻两个柱距的各1/2宽作为计算单元。

计算框架几何尺寸。

2.2框架截面尺寸横向框架梁h= (1/10 〜1/18)L= (1/10 〜1/18 ) 7.2m=0.400 〜0.72m 取 h=0.6mb= (1/2 〜1/3 ) h= (1/2 〜1/3 ) 0.6m= 0.2 〜0.3m 取 b=0.25m中间框架梁由于跨度小,截面尺寸取为0.25m 0.45m 纵向框架梁h= (1/10 〜1/18)L= (1/10 〜1/18 ) 7.2m=0.40 〜0.72mb= (1/2 〜1/3 ) h= (1/2 〜1/3 )(0.40 〜0.72)m=0.20 〜0.24m 综合建筑工程中设计情况取b h=0.25m0.40m框架柱 b=h=(1/8 〜1/12)H=(1/8 〜1/12) 4.2m=0.525 〜0.35m取 b*h=0.45m 0.45m楼板厚度(采用双向板)h=L/40=3.6m/40=0.09m综合建筑工程中设计情况取板厚为 100mm 见图2.2 ,图2.3。

2.3梁柱的计算高度(跨度)梁柱的跨度,取轴线间距,边梁跨为 7.2m ,中间梁跨度为2.1m底层柱高,设底层柱高为4.95m,其它层柱高为4.2m 4------------- IT J^J -------------- 丄k fv 9J d ® i 图2.2框架几何尺寸图250X600@ ⑥© ◎图2.3框架几何尺寸图2.4框架计算简图框架在竖向荷载作用下,可忽略节点侧移,按刚性方案设计,在水平荷载作用下, 不能忽略节点侧移,按弹性方案设计.相对线刚度计算如下:柱线惯性矩:I c=a4/12=0.454/12m4=0.0034m423 2底层柱线刚度:i ci =E C I c /H=28 109N/M f 0.0034M 4/4.95M=1.92 107N- M 其余各层柱线刚度:ici=E C I c /H=28 109N/M 0.0034M "/4.2M=2.64 107N- M边跨梁的惯性矩:I b1=2bh 3/12=2 0.25M 0.6 3M/12=0.009M 4边跨梁的线刚度:i bi =E C I bi /L=25.5 109N/M f 0.009M 4/7.2M=3.825 107N- M 中间跨梁的惯性矩:I b2=2*bh 3/12=2 0.25 0.45 3M/12=0.0038M 4中间跨梁的线刚度:i b2=E C I bJ L=25.5 109N/M f 0.0038M 4/2.1M=3.46 107N- M 设 i bi =3.825107N. M=1,则 i b2=3.46 107N.M/3.825 107N. M=0.90 i c1=1.92 107N/M/3.825 107N. M=0.50 i c2=2.64 107N.M/3.825 107N.M=0.69详见计算简图2.4\020.9 1.C03恒荷载及其内力分析3.1屋面恒荷载三毡四油上铺小石子20mn 厚水泥沙浆找平20KN/M图2.4框架计算简图0.4 KN/M0.02M= 0.4 KN/M3.2 3.350mn厚苯板保温1: 10水泥珍珠岩找(坡度一毡二油隔气层0.5 KN/M3% 1/2 14.8M 3% 1/2 11KN/M= 1.2 KN/M220.1KN/M现浇楼板(100mm 0.1M 25KN/M= 2.5 KN/M 2天棚抹灰(15mm 0.015M 17KN/M= 0.26 KN/M 2屋面恒荷载标准值 5.8 KN/M 2 楼面恒荷载12mn厚大理石地面0.012M 28KN/M= 0.34 KN/M 2 30mn厚细石混凝土0.03M 24KN/M= 0.72 KN/M 2现浇楼板(120mm 0.1M 25KN/M=2.5KN/M 天棚抹灰(15mm 0.015M 17KN/M= 0.3 KN/M 2楼面恒荷载标准值 3.86KN/M 2 构件自重横向框架梁自重(边跨)0.25M 0.6M 25KN/M= 3.75 KN/M(中跨)0.25M 0.45M 25KN/M= 2.81KN/M纵向框架梁自重0.25M 0.4M 25KN/M = 2.5KN/M 框架柱自重(二至六层)0.45M 0.45M 25KN/M 3.6M=18.225 KN(底层)0.45M 0.45M 25KN/M 4.95M=25.06 KN 外墙重0.25M 6.5KN/M f+0.12M 19KN/M=3.9 KN 内墙重0.15M 6.5KN/M3 3.6M= 3.5 KN/M 屋顶女儿墙0.24M 19KN/M 1.5M= 6.84 KN/M 铝合金窗0.5 KN/M 2 木门0.2 KN/M 2 20mn厚水泥沙浆找平0.4 KN/M2边跨框架梁承担的由屋面板、楼面板传来的荷载为梯形,如下图 3.1,为计算方便,按支座弯矩等效原则,将其化为矩形分布,其中 a =a/l=3.9/4m/6m=0.16Ql (Qi)图3.1梯形荷载分布等效图屋面梁上线荷载:q i=(1-2 a 2+a )q+3.75KN/M=(1-2 0.162+0.163) 5.8KN/M2 3.6M+3.75KN/M=23.6KN/M楼面梁上线荷载:q2= (1-2 a2+a 3)q+3.75KN/M+3.5KN/M=(1-2 0.162+0.163) 3.86KN/M2 3.6M+3.75KN/M+3.5KN/M=20.5KN/M框架梁中各层恒荷载作用分布图如图3.2所示,25 6C④ © ©图3.2恒荷载作用分布图3.4固端弯矩计算表3.5节点分配系数卩计算顶点分配系数计算过程如下: 节点 A :=4 1/(41+4 0.69)=0.59A6B6'’=4 0.69/(4 1+4 0.69)=0.41A6A5A5A4=4 0.69/4(1+0.69+0.69)=0.29=4 A5A60.69/4(1+0.69+0.69)=0.29=4 A1B11/4(1+0.5+0.69)=0.45=4 A1A20.69/4(1+0.69+0.5)=0.32 =4A1A00.5/4(1+0.69+0.5)=0.23节点 B :=4 1/4(1+0.69+0.9)=0.39B6A6'’=4 0.9/4(1+0.69+0.9)=0.35 B6C6B6B5=4 0.69/4(1+0.69+0.9)=0.27=4 1/4(1+0.69+0.69+0.9)=0.31A5B5=41/4(1+0.69+0.69)=0.42B5A5=4 0.69/4(1+0.69+0.69+0.9)=0.21B5B4=4 0.69/4(1+0.69+0.69+0.9)=0.21B5B6=4 0.9/4(1+0.69+0.69+0.9)=0.27 B5C5B1C1=4 0.9/4(1+0.69+0.5+0.9)=0.29 0.5/4(1+0.5+0.69+0.9)=0.16=4 0.69/4(1+0.69+0.5+0.9)=0.23B1B2其余各层计算结果见下表:恒荷载作用下内力分析采用力矩二次分配法,计算图见图3.3,图3.4B1A1=41/4(1+0.69+0.5+0.9)=0.32B1B0=46U ・31 0・210.力 0. 2714. £ T.] 17,0 -dl. & 25. 9 - -9・3 hl, Q-仏5 -必耳I 3-0+ 3-5, 9 1 9. 3匝 290. 29 ® 珂 [0. 3L|0. 21 0. 21 [ 0. 27 |-en 5 IT. E 25 © s73 -G. 3 一比。