沈家本

- 格式:pptx

- 大小:19.32 MB

- 文档页数:34

修律大臣---沈家本摘要:沈家本(1840—1913年),字子淳,别号寄簃,汉族,吴兴(今浙江湖州)人。

清光绪年间进士,早年入仕,历任天津知府、刑部左侍郎、法部右侍郎、修订法律大臣、资政院副总裁等职。

任职刑部其间,广泛收集我国古代法律史料,并作了系统整理和考订;后奉命主持修订法律,改良清代律制,先后主持修订《大清律例》、《大清现行刑律》;与此同时,参考泰西刑法,制订《大清新刑律草案》。

使得中国绵延几千年的旧刑法体制有了改良;而他主持制定的民法和商法草案,虽未得到实施,却给中华法系以强烈震动,中华法系以此为标志终结,近代中国法制历史从此掀开第一页。

关键词:修律;沈家本;法律思想沈家本之父为官近二十年,在刑部为吏十二年,浓家本五岁就随父进京,并一直随父辗转任所,对刑部事务及官场深浅耳濡目染、别有优势;于律学入门较早,禀承父业,学有精深,“学术禀承有自”(《春星草堂集·徐兆丰跋》),家学渊源深厚。

沈家本喜治目录学,家富藏书。

“枕碧楼”是他著述、藏书之所。

晚年有诗曰:“与世无争许自由,蠖居安稳阅春秋,小楼得书数千卷,闲里光阴相对酬”其藏书先后达五万余卷。

辑有《枕碧楼丛书》12种。

又曾多为藏书家所编书目写序跋,先后写有《天一阁书目跋》、《天一阁见存书目跋》、《天禄琳琅书目跋》、《书四库全书提要政书类后》等,著《古书目四种》、《续汉书志注所引书目》、《三国志注所引书目》、《世说注所引书目》、《文选李善注所引书目》等,这些专科书目对古典目录学的研究留下了颇有价值的资料。

著有《古今官名异同考》、《读史琐言》、《史记琐言》、《寄簃文存》、《枕碧楼偶存稿》、《历代刑法考》、《律目考》、《历代刑官考》、《刑志总考》等30余种。

一、沈家本的人生经历1840 年,沈家本出身官宦之家,五岁起就跟随其父奔波于任所。

1864年,二十四岁即被补入刑部,从此与律例之务和律例之学结下了不解之缘。

尽管沈家本仍以求取功名为首务,对进刑部不以为意,而且功名之路一波三折,二十多年后才考取进士;人虽在刑部,主要心思却在律学。

76人与事·法史春秋举乡试。

此次回乡,沈家本身体状况很差,撑着病体参加考试。

虽然状态不佳,沈家本仍然考中了举人。

抱病赴试并一举高中,本是一件可喜可贺之事。

可命运似乎和沈家本开了一个大玩笑,他的考场好运似乎在此一举用光。

在此后的会试,也就是俗称的考进士环节中,沈家本屡试不第,一考就是将近20年。

直到光绪九年(1883),沈家本终于圆了进士梦,此时的他早已步入中年。

在这近20年的备考光阴中,沈家本一直在刑部工作,处于“半工半读”的状态。

虽然被大量的刑部案牍缠身,但是沈家本心中始终把考取进士作为第一目标。

用沈家本自己的话来说,“数十年中,为八比所苦,不遑他学”。

这是因为在当时的官场之中,没有进士出身意味着终身只能做一名下级小官而已,无法实现自己的宏图抱负。

虽然如此,沉重的科举压力并没有埋没沈家本的法学智慧。

这位天生的法学英才利用有限的精力,仍然让自己纵览世界法律史,古老中国的法制数千年独树一帜,留下了“中华法系”的华丽乐章。

然而到了清朝末年,中国饱受西方列强欺侮,国人意识到落后的法律制度是导致落后挨打的原因之一。

于是,清政府作出了修订法律的决策,开始全面学习西方法律制度。

革故鼎新之际,沈家本发挥了关键作用,堪称中流砥柱。

沈家本学贯中西,法律理论与实践都堪称一流,被后世尊称为“中国近代法制奠基人”。

他的坎坷人生和思想光芒值得后人品味和敬仰。

青年坎坷沈家本(1840—1913),字子惇,号寄簃,浙江吴兴(今浙江湖州)人。

沈家本出生之时,恰逢鸦片战争爆发,中国的历史车轮开始走向近代,这冥冥之中注定了沈家本的一生与“近代化”有着不解之缘。

沈家本出生在一个书香官宦之家,其父沈丙莹是进士出身,长期在刑部任职。

沈丙莹精通律例,为官谨慎勤勉,深得上司器重。

沈家本与法律结缘,与从小耳濡目染父亲的言行有着密不可分的关系。

不过在当时,只有熟读四书五经考取科举才是正道,法学并不为世人所重,因此沈家本的青年时代仍以熟读经史为主业,并未精研法律。

浙江籍法学家沈家本:1840年生,浙江湖州人,字子淳,别号寄簃。

清同治元年(1862)举人,光绪九年(1883)进士。

任奉天(今沈阳市)司正主编,兼秋审处坐办、律例馆帮办,后又升为协理、管理等。

1893-1897年出任天津知府。

1902年受当时三位朝廷重臣张之洞、刘坤一、袁世凯的联合举荐,沈家本与伍廷芳一道出任修律大臣,他们的举荐理由是“刑部左侍郎沈家本,久在秋曹,刑名精熟。

”在此后的十年间,沈家本亲历亲为,拉开了大规模修订法律活动的序幕。

其间,沈家本不仅改刑部律例馆为修订法律馆,建立了近代法律改革的组织机构,而且大量招聘留学海外的法政人才,翻译西方各国的法律,尽可能地了解掌握更多的西方法律状况,完成了修订法律的前期准备工作。

与此同时,沈家本参照近代西方法律基本理念,着手删改旧律,包括禁止刑讯、废除重法、删减死罪条目、改革行刑体制、删除奴婢条例、禁止人口买卖、统一满汉法律、完善秋审制度等,努力实现着清政府提出的“将一切现行律例,按照交涉情形,参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理”的法律改革目标。

沈家本以自己卓越的立法贡献,奠定了在中国法律现代化进程中不可动摇的历史地位,并博得“中国法律现代化之父”的美誉。

著名的法律史学家杨鸿烈称其为“媒介中西方法制的一个冰人”。

1913年7月12日沈家本在京溘然逝世,享年73岁。

沈钧儒:1875年生,浙江嘉兴人。

字秉甫,号衡山。

清末进士。

早年留学日本。

回国后参加辛亥革命。

1912年加入中国同盟会。

五四运动期间,撰文提倡新道德、新化。

曾任国会议员、广东军政府总检察厅检察长、上海法科大学教务长。

1932年参加中国民权保障同盟。

1935年领导成立上海文化界救国会,积极开展抗日救亡运动。

1936年11月被国民党政府逮捕入狱,为“七君子”之一。

抗日战争爆发后出狱,继续从事抗日救亡运动。

1941年参加组织中国民主政团同盟,任中央常委。

抗战胜利后,任中国人民救国会主席,积极参加争取和平民主的斗争。

沈家本法学主张与实践一、主张1、维护“法治原则”,重建中国立法体系:沈家本认为,实现中华民族的伟大复兴,必须建立新的法治国家,必须打造新的立法体系,要把基本法执行起来,实现国家完整、准确、有力地履行自身国际义务,承担国际法律义务和保障人民权利、平等尊严。

2、依据合同精神执行法律:沈家本认为,要从法律的根本本质出发,依据合同精神执行法律,使法律真正成为世界的共同语言。

他曾说过:“一个国家的一切行为早晚要受法律规范,法律是国家的根本,是国家的旗帜面纱,是良好的道德的生命血液”。

3、立法的责任体制化:沈家本认为,立法必须从原则出发,从经济秩序、政治秩序、道德秩序和文化秩序出发。

要落实立法责任,规范立法活动,建立一个立法责任体制,形成一种法治意识和合法文化,让立法成为国家施政和司法审判的根本准则。

4、加强法律制度建设:沈家本认为,要在全面推进依法治国和完善立法体系的同时,加强对法律制度的建设,推动现代化的法律市场的建设,以便落实经济建设、改革和财经管理的政策。

二、实践1、从实际出发,在立法中实现公平正义:沈家本在实践中致力于从实际出发,实现公平正义,制定科学合理的法律,完善和落实法律制度,运用法律制衡各种社会压力,保障平等尊严,增强人民物权保护,推动社会道德改良。

2、为中国立法史而献计:沈家本长期从事传统与现代立法的理论研究,提出了一系列重要的理论与实践,为中国立法史研究、立法实践提供了有价值的意见和建议。

3、以法治发展思想著称:沈家本以法治发展思想著称,大力实施法治建设,弘扬法治精神,坚持尊法而行,强调法治与发展、法治与社会、法治与变革之间的内在统一,以促进发展与稳定。

4、实践推动法治中国建设:沈家本一生都把法治作为推动中国发展的重要力量。

他曾经说:“改革开放的历程,就是中国从非法治国到法治国的过程,而真正实现全面建设法治国家,就是如何把法治从一切法治经济行为中落实出来,实现变革、发展和稳定”。

综上所述,沈家本法学主张与实践,侧重于推动中国建设法治国家,加强立法制度的完善,坚持依据合同精神执行法律,把人民的权益和进步的社会发展有机结合起来,推动中国社会的全面、平等、可持续发展。

沈家本最经典十句话

以下是十条“沈家本最经典十句话”:

1. “法者,治之端也。

”就好比盖房子得先打牢地基一样,法律就是治理国家的根本呀!

2. “律例有定,而情伪无穷。

”这就像菜谱是固定的,但食客的口味千变万化呀!

3. “法之修也不可不审,不可不慎。

”不就像走路一样,每一步都得仔细考虑、谨慎迈出吗?

4. “法无古今,惟其时之所宜与民之所安耳。

”这不就跟穿衣服似的,得适合当下的场合和自己的舒适感嘛!

5. “有法而不循法,法虽善与无法等。

”这跟有了地图却不照着走,那跟没有地图有啥区别呢?

6. “法贵得人,用法在人。

”就像再好的工具也得有会用的人呀,不是吗?

7. “法立而不行,与无法等。

”那不就跟有了目标却不行动,等于没有目标一个样嘛!

8. “法学之盛衰,与政之治忽,实息息相通。

”这就如同身体的健康和心情的好坏紧密相关一样呀!

9. “变而通之,推而行之,存乎其人。

”这不就是说怎么去改变和

推行,全看那个人嘛!

10. “法者,天下之公器。

”难道不是像阳光一样,是为大家服务的吗?

我的观点结论:沈家本的这些话真是深刻又有道理,对我们理解法律和治理有着重要的启示。

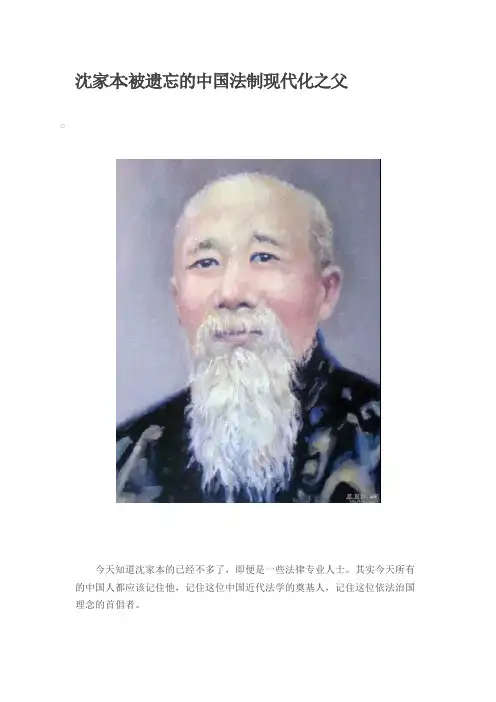

沈家本:被遗忘的中国法制现代化之父o今天知道沈家本的已经不多了,即便是一些法律专业人士。

其实今天所有的中国人都应该记住他,记住这位中国近代法学的奠基人,记住这位依法治国理念的首倡者。

我们重读沈家本,去梳理他的成长之路,去重温他的法律理想,别有一番滋味在心头。

对于这位在中国法律史上开风气之先的划时代人物,他的历史地位不容也不应受到冷落和忽视。

30年刑曹生涯沈家本字子惇,1840年出生于浙江湖州一个传统士大夫之家。

父亲沈丙莹考中进士后担任刑部主事,一干就是十几年,后来外放贵州任地方官,辗转贵阳、铜仁等地,终因不善逢迎而去官归里。

沈家本儿时便随父在京读书,幼年在北京度过,对刑部事务及司法条文耳濡目染,入门较早,这也是他后来成为一代法学大家的主要原因之一。

沈家本的老家湖州濒临太湖,土地肥沃,交通便利,既是富庶的鱼米之乡,也是人杰地灵的才子之地,明清之际,这里人才辈出。

在这种大环境的影响下,沈家本十几岁就中了秀才,随后又得中举人,可谓是春风得意。

1864年,沈丙莹因官场失意,携全家离开贵州。

到上海时,在父亲建议下,沈家本北上京城,进刑部担任候补郎中,开始了刑曹生涯。

晚清时期的刑部是个机构庞大的中央衙门。

作为朝廷的主要审判和司法管理机构,它对应各省设“司”。

作为该省上报案件的处理机关,各司的首长是郎中;此外还有主管修订条例的律例馆、主持秋审的秋审处等具体办事机构。

沈家本初入刑部时,在直隶司任职,负责文稿起草工作。

由于沈家本家学渊源,文字功底扎实,上司对他撰写的文稿非常满意,其文名也很快在同僚中间传开。

当时有个故事流传甚广,沈家本替同僚起草了一份文件,上报给刑部尚书潘祖荫。

这位潘祖荫可不是一般人物,探花出身,曾任南书房行走多年,见多识广,文笔老辣。

他一眼就看出该呈文不是这位官员所写,经追问知道是沈家本手笔,潘祖荫对沈的文笔、才华大加赞赏,感叹说:“我就知道非沈家本办不了此事。

”从此沈家本在刑部以识高、知律而知名。

百年法治清廷的变法和立宪工作,始则诚意不足,继则过于张皇,终于不成其事。

当年沈家本遭遇的种种问题:中西之争、礼法之1911年2月,京师大学堂总监刘廷琛向清廷上了一份奏折,严词厉色地写道:“法律馆所修新律,不但刑律不合吾国礼俗,即将上奏之民律稿本,亦显违父子之名分,溃男女之大防。

新律既导人不孝,又导人败节,如若颁布施行,将使天理民彝澌灭寝尽,乱臣贼子接踵而起。

“法律大臣离经叛道,置本国之风俗于不问,专取欧美平等之法。

恳请朝廷再定国是。

不问新律可行不可行,先论礼教可废不可废。

断不容法律馆阳奉朝廷尊崇礼教之旨,而阴破纲常自行其是;天命未改,岂容抗命之臣。

该大臣倘再行拒改,即重治以违旨之罪。

”这份奏折弹劾的对象,正是奉旨担任修律大臣的沈家本。

当年1月,清廷颁行了争讼数年的《大清新刑律》,引起了刘廷琛的不满。

这部法律抛弃了旧律诸法合体的编纂形式,以罪名和刑法等专属刑法范畴的条文作为刑法典的唯一内容;在体例上,抛弃了旧律的结构形式,将法典分为总则和分则;确立了新刑罚制度,规定刑法分主刑、从刑,其中,主刑包括死刑、无期徒刑、有期徒刑、拘役、罚金。

总体而言,《大清新刑律》初步完成了中国刑法的近代化。

从1902年开始,沈家本以刑部“当家堂官”之职担任修订法律大臣,先后制定出《大清商律草案》《刑事民事诉讼法草案》《法院编制法》《违警律》《大清新刑律》《大清新民律草案》等新法,以其特有的“会通中西”理念,革新了中国千年以来的法律传统,不可避免地与保守势力发生冲突,先后有“礼法之争”“部院之争”,终于不可调和。

就在刘廷琛上奏的次月,清廷免去了沈家本资政院副总裁与修律大臣的职务,命其回任法部左侍郎,实则是削去权柄、保留待遇。

此时的沈家本已年满71岁。

自62岁开始,他主持清廷修律工作已近十年,步步为营而成绩斐然。

百年后回望,刘廷琛奏折中的“天命未改”一语,既昧于时局,不见“千年未遇之大变局”,对洋务运动、戊戌变法、预备立宪等清廷一系列历史事件视而不见,又拒绝向前看,不知西风东渐之门已开,形势已无可改回。

沈家本人权思想研究人权观念在中国的历史发展过程中经历了多个阶段。

从古代的“仁政”思想,到近代的民主、平等观念,人权理念的不断演变和深化。

在当代中国,沈家本的人权思想在法学、政治学等领域产生了广泛的影响。

本文将深入探讨沈家本人权思想的主要内容和特点,并评价其在实践中的意义。

沈家本是一位著名的法学家和政治学家,他出生于19世纪中叶,经历了清末和民国两个时期。

他结合了中国传统文化和西方现代法治理念,提出了一系列独特的人权思想。

沈家本认为,人权是每个人的基本权利,是人们生存和发展的必要条件。

他主张从法律上确立人权的地位,保障人们的自由、平等和尊严。

他认为,人权包括生命权、身体权、自由权、财产权等多方面内容,这些权利是人们最基本的需求,应该得到充分的尊重和保护。

沈家本强调,人权的本质是普遍的、不可分割的、不可剥夺的。

他主张从法律上明确规定人权的范围和界限,以保障人们的权利不受侵犯。

同时,他也认为,人权是可以通过教育和启蒙来培养和提高的,人们应该不断努力追求人权的实现。

沈家本的人权思想在中国历史上具有重要的地位。

他提出了“尊重和保障人权”的理念,为中国的法治建设和人权事业的发展做出了杰出的贡献。

他的人权思想不仅在理论上具有重要意义,而且在实践上也有着广泛的应用价值。

在实践方面,沈家本的人权思想在中国近代史上得到了广泛的体现。

例如,在清末的“戊戌变法”中,沈家本主张修订法律,提出了“尊重和保障人权”的理念,这一思想成为了当时变法的重要内容之一。

在后来的民国时期,沈家本的人权思想也得到了进一步的贯彻和实施。

例如,民国时期的宪法和法律中明确规定了人们的权利和自由,并且强调了法律面前人人平等。

总之,沈家本人权思想是中国人权发展的重要里程碑之一。

他的思想结合了中国传统文化和西方现代法治理念,提出了一系列独特的人权理念和原则。

这些思想和原则不仅在理论上具有重要意义,而且在实践上也有着广泛的应用价值。

沈家本的人权思想为中国的法治建设和人权事业的发展做出了杰出的贡献,对当代中国的人权事业发展仍然具有重要的启示意义。

社会实践调查报告调研考察近代著名人物及事迹沈家本(1840一1913),清末官吏、法学家。

字子淳,别号寄籍,吴兴(今浙江湖州)人。

任直隶(今_市)、陕西司主稿,受刑部尚书潘文勤赏识。

光绪九年(1883)进士,任奉天(今沈阳市)司正主编,兼秋审处坐办、律例馆帮办,后又升为协理、管理等一年,出任天津知府。

任间宽严结合,恩威并施,深得百姓赞许。

调任保定知府后,在处理一外国教堂被过境军士毁坏事件中,按法据理力争,处理妥善。

后升任通永道,山西按察使。

未及行,外国教士为报争地索款未成之恨,诬沈私通义和团,遭朝廷搜查,终因查无实据而未获罪。

二十七年起,历任刑部右侍郎、修订法律大臣,并兼大理院正卿、法部右侍郎等职。

宣统二年(1910),兼任资政院副总裁。

次年,任法部右侍郎。

专治法学,曾收集我国古代法律资料整理和考订。

又奉命主持修订法律,建议废止凌迟、枭首、戮尸等酷刑,用修订的《大清现行刑律》取代《大清刑律》,并研究和参照国外刑律,制订《大清新刑律》,对刑法作了改革。

著有《历代刑官考》《历代刑法考》、《汉律摭遗》、《明律目笺》、《文字狱》《刑案汇览》、《读律校勘记》,另有《古今官名异同考》等。

后人编有《沈寄簪先生遗书》、《枕碧楼丛书》传世。

他作为修律大臣,沈家本既是一位中华传统律学功底十分深厚的法学家,又是一位积极吸取世界优秀法律文化的法学家。

他既不固守传统法制,又不全盘照搬西化。

他的可贵之处,就在于“贯通古今,融会中西”。

沈家本确定了修律的基本原则,即“参考古今,博稽中外”,“专以折冲樽俎,模范列强为宗旨”。

沈家本认为,“我法之不善者当去之,当去而不去,是为之悖;彼法之善者当取之,当取而不取,是为之愚”。

沈家本有“封建官僚不封建,修律大臣真修律”之誉称。

沈家本法律思想论文沈家本是中国古代法学家,出生于宋朝时期。

一、沈家本的背景介绍沈家本出生于一个学者家庭,自小受到良好的教育。

他的父亲是一位知名的法学家,因此沈家本从小就接触到法律知识,并逐渐培养了对法学的兴趣和热爱。

二、沈家本的法律思想1. 依法治国沈家本主张依法治国,他认为法律是治理国家的基础和保障。

他强调法律的公正性和合理性,主张依法制定和实施政策,建立健全的法律体系,保障国家长治久安。

2. 法律平等沈家本强调法律的平等性。

他认为法律适用于所有人,无论贵贱、贫富都应受到同等的待遇。

他主张法律的公正性,反对以权贵地位为依据的特权制度。

3. 法律的灵活性沈家本认为法律应具备一定的灵活性。

他指出,法律需要根据时代的变化和社会的需求进行调整和完善,以适应不同的环境和情况。

他主张在保持法律的稳定性的基础上,允许一定程度的变通和调整。

4. 法律教育的重要性沈家本非常重视法律教育。

他认为只有通过教育,才能培养出合格的法律人才,推动法律的发展和进步。

他主张注重培养法学知识,并强调理论和实践相结合的教学方法。

三、沈家本的影响沈家本的法学思想对后来的法学家产生了深远的影响。

他的主张被后来的法学家继承和发展,并渗透到现代法学理论中。

他的依法治国观念成为中国法治建设的基石,对中国的法律体系和法律文化产生了积极的作用。

四、结语沈家本是中国古代法学史上的重要人物,他的法律思想对后人产生了深远的影响。

他的主张反映了中国古代法学的发展方向,也为现代法学的研究提供了重要的借鉴。

在今天,我们仍然可以从沈家本的法律思想中汲取智慧,推动法律制度的完善和法治社会的建设。

《沈家本纪念馆布展大纲征求意见稿》(梗概介绍)撰稿人:高勇年、张建智引言沈家本(1840—1913),字子惇,别号寄簃,是近代中国著名法学家、法制改革家和法律思想家,誉称为中国法制现代化之父。

他是浙江湖州人,1840年8月19日(农历七月二十二日)出生时居湖州城南编箕巷,1913年6月9日(农历五月初五端午节)在北京金井胡同枕碧楼故居去世,1914年归葬湖州妙西。

在中国法制史上,沈家本具有承上启下的地位和作用。

光绪九年(1883年)进士,曾任天津知府、保定知府、刑部侍郎、大理院正卿、修订法律大臣、资政院副总裁和司法大臣等职。

作为修律大臣,在主持清末法律改革时,沈家本确定“参考古今,博稽中外”,“专以折冲樽俎,模范列强为宗旨”为修律基本原则。

他认为,“我法之不善者当去之,当去而不去,是为之悖;彼法之善者当取之,当取而不取,是为之愚”。

沈家本的主要功绩有:一是翻译各国法律,从中吸取世界先进法律文化和资产阶级民主法制思想及法律原则。

二是改造旧律《大清律例》,废除凌迟、枭首等酷刑,我国传统封建法制开始瓦解。

三是制定新律,《大清新刑律》、《大清刑事诉讼律》、《大清民事诉讼律》、《大理院审判编制法》等一大批新法律草案诞生,近现代意义的法律体系在中国开始形成。

同时,他极力推行司法独立,结束传统行政司法混同制度,近代司法制度在中国得以创立,律师制度和陪审员等制度也随之引入中国社会。

他还是中国近代法学研究和法律教育的开创者。

由于沈家本在瓦解中国传统封建法制和开拓中国法制现代化方面所作的巨大贡献,后人将他尊为熔铸古今、会通中西法律文化的法学泰斗,中华传统封建法制的掘墓人,中国法制现代化的奠基者,以法救国第一人和“二十世纪对世界有重要影响的法学家”。

湖州,是沈家本的故乡。

由于历史原因,沈家本出生时的湖州城南编箕巷祖居和他中进士后购买的甘棠桥故居已不复存在。

因此,为纪念沈家本先生,湖州将利用衣裳街历史文化街区内红门馆大摆渡口周家老宅修建沈家本纪念馆。

“有其法者,尤贵有其人”——沈家本的司法教育理念刍议中卫中院宋云明“有其法者,尤贵有其人”语出《刑制总考》。

原句为:“有其法者,尤贵有其人矣。

大抵用法者得其人,法即严厉亦能施其仁于法之中;用法者失其人,法即宽平亦能逞其暴于法之外。

”“有其法者,尤贵有其人”是近代“法学泰斗”,“依法治国”的首倡者沈家本的著名论断。

沈家本(1840—1913年),字子惇,别号寄簃,是“一位公认的律学专家,同时又领导了一场针对旧律的翻天覆地的改革。

这场改革使得运行了约两千余年的旧律走到了尽头,从此,以亿数计的中国人得以生活在现代法律体系中”。

他主持修订法律,改良清代律制,先后主持修订《大清律例》、《大清现行刑律》,使得中国绵延几千年的旧刑法体制有了改良,中华法系以此为标志终结,近代中国法制历史从此掀开第一页。

“法者,天下之程式,万事之仪表也。

”沈家本不仅强调法律的重要性,而且主张制定“善法”,发对制定恶法,明确指出“国不可无法,有法而不善,与无法等”。

他认为立法善固然重要,但循法行法尤其值得重视。

他反复阐明“法贵得人”、“用法在人”的道理,“法之善者,仍在有用法之人,苟非其人,徒法而已”,即法制执行的好坏关键在于执法之人是否贤能。

沈家本在主持修律的过程中,深感法律人才的缺乏,尤其是面对封建顽固派对新法的重重阻挠,更加突出了“法律人”培育的重要性与急迫性,故其不厌其烦地提醒统治者,同时呼吁国人,重视法学,研究法律,并认为学习法律关键是要掌握法律的原理和精神,才能实现法律的重要作用,否则就容易造成严重的后果。

公元1890年(光绪十六年),他在《重刻唐律疏议序》中极为深刻地指出“律者,民命之所系也。

其用甚重,而其义至精也。

根极于天理民彝,称量于人情事故;非穷理无以察情伪之端,非清心无以袪意见之妄。

设使手操三尺,不知深切究明,而但取办于于之检按,一案之误,动累数人;一例之差,贻害数世。

岂不大可惧哉!是今之君子所当深求其源,而精思其理矣。

一、近代中国知名法学家:1、沈家本:(1840—1913),字子淳,别号寄簃,汉族,吴兴(今浙江湖州)人。

清末修律代表人物,代表作如《历代刑法考》。

二、古雅典时期法律思想代表人物:苏格拉底,柏拉图,亚里士多德(坚信法律的统治)2、苏格拉底:(公元前469—公元前399),著名的古希腊哲学家,他和他的学生柏拉图及柏拉图的学生亚里士多德被并称为“希腊三贤”。

主张民主政治。

3、柏拉图:(约前427年-前347年),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一,他和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为古希腊三大哲学家。

4、亚里士多德:(公元前384年—前323年)古希腊著名的思想家、哲学家、政治学家和百科全书式的大学者,被恩格斯称为古希腊学者中“最博学的人物”。

他的代表作之一《政治学》是西方政治学和法学的奠基之作。

5、乌尔比安:(?~228)罗马五大法学家之首。

出生在叙利亚的一个小康家庭。

可能一度为贝鲁特的法律教授。

与保罗同为帕比尼安最高裁判官法庭的联席法官。

6、盖尤斯:(约130~约180)罗马五大法学家之一。

生活在公元2世纪后期哈德良帝当政时。

首开比较法学之端,第一个将罗马法与其它民族的法律作了具体比较。

以杰出著作《法学阶梯》而蜚声法坛。

现今西方奉行的“一个人的住宅即其壁垒”的原则,就是出自盖尤斯。

7、洛克:( 1632-1704),英国哲学家、经验主义的开创人,同时也是第一个全面阐述宪政民主思想的人,在哲学以及政治领域都有重要影响。

8、孟德斯鸠:(1689 年—1755 年),18 世纪法国著名思想家,古典自然法学派的代表人物,资产阶级法学理论和三权分立学说的奠基人。

孟德斯鸠的主要著作有:《波斯人信札》,《罗马盛衰原因论》,《论法的精神》。

9、卢梭:(1712——1778)法国著名启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,是18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动最卓越的代表人物之一。