新 中 国 的 三 次 建 交 高 潮

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:1

高考历史必背知识点:中华人民共和国的外交 中华人民共和国的外交 一、建国初期的外交1、建国初期的国际环境:①资本主义世界体系被严重削弱。

②社会主义越出一个国家的范围,形成一个世界体系。

③亚洲、非洲、拉丁美洲人民的民族解放运动日益高涨。

④中国人民革命的胜利,冲破了帝国主义的东方战线。

这一时期国际关系新特点:社会主义与资本主义两大阵营的对立和斗争。

2、新中国的外交政策——新中国奉行独立自主的和平外交政策。

原因:旧中国没有独立自主的外交,在国际上没有地位,受尽帝国主义凌辱;新中国成立时,以美国为首的帝国主义国家采取了政治上孤立,经济上封锁,军事上包围的敌视政策,妄图将新生的政权扼杀在摇篮里;新中国成立时,社会主义已形成一个世界体系,社会主义阵营扩大,这些为新中国奉行独立自主的外交政策创造了有利的国际环境。

3、建国初期外交政策的基本方针:①“另起炉灶”。

②“打扫干净屋子再请客”。

③“一边倒”(中国政府坚定地站在社会主义阵营一边是新中国外交政策的特点)。

④团结世界各国人民。

4、外交成就:①在建国的第一年就与苏联等17个国家正式建立外交关系,1950年中苏签订《中苏友好同盟互助条约》,促进了中国经济的恢复和发展,有利于打破帝国主义孤立封锁中国的政策。

②1953年周恩来接见印度代表团时提出和平共处五项原则(互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处),成为解决国与国之间问题的基本准则,标志我国外交政策的成熟。

③1954年中国第一次以世界上五大国的地位参加了日内瓦国际会议。

④1955年参加亚非会议,周恩来提出“求同存异”的方针,促进了会议圆满成功,加强了我国与同亚非各国的联系,扩大了影响,提高了地位。

二、对外关系的重大发展1、关键在于中美关系的缓和:1972年美国总统尼克松访华,中美在上海签订了《中美联合公报》,标志中美二十多年对抗的结束,两国关系开始走向正常化。

两国关系开始走向正常化。

2、成就:⑴1971年10月,第26届联大恢复中华人民共和国在联合国的合法权利及安理会常任理事国的席位。

中国近代史上的三次办报高潮总结摘要:甲午之后,风雨飘摇的晚清中国在西方文化的冲击与激荡之下,开始了缓慢曲折的现代化进程,在中国近代化过程中,近代西方宪政思想为国人寻找救国真理,追求明主政治提供了可贵的思想源泉。

在中国近代报业发展中,国人办报可谓风起云涌,其办报活动则为近代西方宪政思想在国内得以传播、普及并成为有重大影响的一代社会思潮提供了载体。

近代中国出现了三次国人办报高潮,这三次高潮分别围绕维新变法、辛亥革命和五四运动展开,为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础—上层建筑—意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会—学校—学刊(报刊)”。

关键词:中国近代报业近代报刊国人办报原因分析一、戊戌变法:第一次办报高潮第一次国人办报高潮是以维新运动为主流的,所以出现了大量的政论性报刊,并成为主导型刊物。

其主要原因也是由社会背景、历史状态而产生的。

大部分报刊创办的宗旨是以鼓民心、开民智,启民蒙为根本,具有很强的救国图强意味,承载了报人很重的社会责任成分。

当时康有为、梁起超倡导的变法,面对的是如何处理清朝在向现代国家实体转换过程中,既要融入世界,同时又要保持中国文化的独立发展。

康有为站在历史的高度,利用宏观的思维,以一种“大一统”的名义整合“中国”为一个现代性政治的国家。

从1873~1895年,二十多年来中国人总共才创办了不过30种报刊,可是在变法维新运动中,特别是“百日维新”期间,各地维新志士以极大热情纷纷办报,从1896年8月《时务报》创刊到1898年9月戊戌政变发生的两年多的时间里,全国各地创办的报刊达七十多种,比前20年所办的报刊增加了一倍多,形成了我国近代第一次办报高潮。

这一时期出现的著名报人主要有康有为、梁启超、汪康年、严复、谭嗣同、唐才常等人。

比较有名的报刊主要有《中外记闻》《强学报》《时务报》《知新报》《湘学新报》《湘报》《国闻报》等。

新中国成立后中英关系演变及现状摘要:新中国成立后,英国在西方国家中率先宣布承认新中国,但两国关系一直发展缓慢,充满曲折。

1972年正式建立邦交后,中英关系也时有反复,直至97年香港回归后,在双方的共同努力下,中英关系进入全面发展时期,建立了”全面战略伙伴关系”。

在现阶段,中英关系既存在着发展障碍,也有共同合作的基础,总体呈现出良好的发展态势。

关键词:中英关系演变历史现状分析一、建国后中英关系发展历史回顾(一)1950年--1953年(英国承认新中国时期:在曲折中缓慢发展)新中国成立后,英国在西方国家中率先宣布承认新中国。

英国承认新中国出于多种原因,第一,英国现实主义传统在外交方面的又一次表现。

英国人视民族利益为重,较少受无实际意义的因素制约。

第二,承认中华人民共和国政府是英国政府对发生在中国大陆上的既成事实的承认,并不表明它对新中国本身的赞同或肯定。

第三,为了确保英国在中国的经济利益。

第四,维护英国在香港的地位和利益。

第五,力求避免中国纳入苏联的势力范围。

但中英两国对”承认”的理解和立场存有差异,中国政府坚持先谈判后建交的立场,主要是因为有些国家仍然支持台湾国民党当局或企图制造”两个中国”,两国从1950年上半年开始举行建交谈判。

英国承认新中国后,两国关系发展缓慢,充满曲折,究其原因,首先是中英两国社会制度截然不同,相互之间还缺乏必要的了解。

社会主义中国对帝国主义的侵略企图还保持高度警惕,英国则对中国共产党及其领导下的政府也存有戒心。

(二)1954--1971年(半建交时期:从低潮走向正常化)中英两国的关系随着朝鲜战争的爆发陷入低潮,但随着朝鲜战争的结束,中英关系出现改善的迹象。

转折点出现在1954年4月召开的日内瓦会议期间,双方领导人来往密切, 1954年6月17日,中英达成互派代办的协议并正式公布了联合公报。

代办级外交关系建立后,中英关系有所改善,两国联系增多。

但中英两国之间仍存在一系列的原则分歧,其中台湾问题影响最大。

作者简介冯建喜(1983-),男,陕西定边人,硕士研究生,研究方向:城市与区域规划。

收稿日期2007-10-15区域规划是指一个地区或国家,以谋求经济、社会、人口、资源、环境的协调发展以及地区发展为宗旨对经济、社会发展和生态建设、环境保护等方面所作的总体部署[1-4]。

如果将区域规划的发展与国家整体社会经济发展进程联系起来分析,建国以来我国的区域规划可以明显地分为3个阶段:计划经济时期的区域规划,改革开放初期的区域规划以及20世纪90年代中后期至今的区域规划。

这3个阶段分别以3次区域规划的繁荣作为标志点,代表了我国区域规划的发展历程及趋势。

1建国以来我国区域规划的3次高潮1.1计划经济时期的区域规划20世纪50年代末期,按照前苏联模式,以资源开发和工业区布局为重点的区域规划在部分城市和省区开展。

“一五”、“二五”期间各地基建项目纷纷上马,为了适应当时工业企业联合选厂的需要,客观形势要求广泛开展区域规划工作。

这段期间,建委组织开展了包括广东贵州、四川、内蒙古、吉林、辽宁、江苏、江西、安徽、山东、上海等在内的10多个地区的全省或以省内经济区位范围的区域规划[5-7],这是我国区域规划的第一个高潮。

但由于受高指标、浮夸风的影响,城市规划和区域规划也出现严重脱离实际的倾向。

20世纪60年代初,因为错误总结教训,做出暂不搞规划的决定,我国的区域规划进入低谷[8-9]。

这一时期的规划中,城市规划工作的主要指导思想为城市规划是“国民经济计划工作的继续和具体化”[10],生产力布局和城乡居民点布局是规划的核心,区域规划是国民经济和社会发展计划在空间上的落实和延伸,是政府实现计划经济的重要手段。

1.2改革开放初期的区域规划1.2.120世纪80年代至90年代以国土规划为主的区域规划。

随着改革开放的发展以及国际交流的扩大,我国借鉴德、法、日等国国土整治规划的经验,通过1983年起在湖北宜昌、河南焦作、吉林松花湖、新疆巴音格勒州的试点,进入了以国土规划为主要内容的区域规划工作。

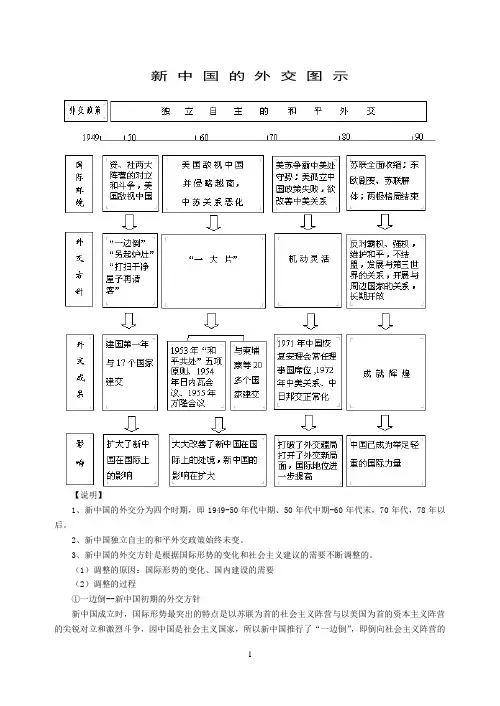

新中国的外交图示【说明】1、新中国的外交分为四个时期,即1949-50年代中期、50年代中期-60年代末,70年代,78年以后。

2、新中国独立自主的和平外交政策始终未变。

3、新中国的外交方针是根据国际形势的变化和社会主义建议的需要不断调整的。

(1)调整的原因:国际形势的变化、国内建设的需要(2)调整的过程①一边倒--新中国初期的外交方针新中国成立时,国际形势最突出的特点是以苏联为首的社会主义阵营与以美国为首的资本主义阵营的尖锐对立和激烈斗争,因中国是社会主义国家,所以新中国推行了“一边倒”,即倒向社会主义阵营的外交方针。

又因旧中国的外交是建立在帝国主义侵略之上的屈辱外交,故新中国又推行了“不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系”的“另起炉灶”和“清除帝国主义在我国残余势力、取缔帝国主义在华的一切特权”的“打扫干净屋子再请客”的外交方针,从而改变了我国的半殖民地的地位。

②一大片--50年代中期--60年代末的外交方针自新中国成立,世界头号强国,资本主义阵营的老大美国就对中国推行“孤立”和“遏制”政策,从而带动了一大批资本主义国家敌视中国。

自50年中期起,社会主义阵营的老大苏联对中国的大国沙文主义越来越明显,于是中苏的矛盾逐渐激化。

因此,“一边倒”的外交方针已不适于变化了的外交形势,所以中国面向独立的亚非拉国家推行“一大片”的外交方针。

③机动灵活--70年代的外交方针进入70年代,国际形势经过二十多年的发展,发生了巨大变化。

美国在美苏争霸中由原来的强硬攻势逐渐转变为守势,为此美欲改善与中国的关系,以对抗苏联;当时苏联陈兵中国北方边境,构成对中国安全的最大威胁。

于是中国对美国采取了“机动灵活”的措施,对美国改善中美关系的表示,做出积极的反应。

并最终结束中美两国二十多年的对抗,两国关系开始走向正常化。

④不结盟--新时期的外交方针新时期外交方针调整的出发点,主要是我国对战争与和平的看法有了变化。

一是崛起的第三世界,作为一支独立的政治力量登上了历史舞台,并在国际事务中发挥越来越重要的作用,有力地冲击着战后国际关系中的两极格局;二是资本主义阵营内部的离心力量不断增大;三是世界上各种力量已形成了几个中心。

国人三次办报高潮总结清末民初:三次办报高潮一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮中国人睁眼看世界的三个阶段: 1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”; 2)制度:“中体西用”、“变法图强”; 3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊”。

戊戌变法:第一次办报高潮 (每年40种)1895,康有为与梁启超主办《万国公报》——维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》。

康有为南下宣传维新变法主张的结果维新派在华南地区的重要舆论阵地《知新报》维新派在华中地区的重要舆论阵地《湘学新报》《湘报》维新派在华北地区的重要舆论阵地《国闻报》《万国公报》《中外纪闻》《强学报》的出版,冲破了封建“禁言”。

为即将到来的国人办报高潮拉开了序幕。

《时务报》1896,著名的《时务报》在上海创刊。

当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

一、国人第一次办报高潮的特点: 1、数量多 2、地区广3、种类多:《女学报》中国第一份女报《农学会》中国第一份农报《算学报》中国第一份专业科技报《演义白话报》中国人自己办的最早一家白话报但主流仍以宣传变法维新为主旨的政论性报刊二、维新派报刊在新闻业务上的特点: 1、开创了新的报刊政论文体“时务文体”特征:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时加以口语和外来语。

2、新闻报道夹带评论 3、新闻xx工作有所改进4、重视新闻采访工作5、运用新闻图片配合新闻报道三、维新派办报活动的进步作用与历史贡献: 1、向读者进行了资产阶级思想的启蒙教育2、向读者进行了民族主义和爱国主义的教育3、维新派的报刊宣传活动有力地推动了维新运动的发展,促成了变法的实现4、冲破了封建统治者对报刊出版的限禁5、开政治家办报的先河,提高了报人、报业的社会地位6、推动了民族近代新闻事业的发展四、变法流产与流亡报刊:《清议报》1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮历史背景中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

一、戊戌变法:第一次办报高潮从甲午战争到戊戌变法,维新派在全国创办学会30多个,创办报刊50多种,开设学校50多所。

1895,康有为与梁启超主办《万国公报》(双日刊)——维新派的第一张报纸,后应李提摩太的要求而改为《中外纪闻》(双日刊)——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》(五日刊)。

1)《时务报》(旬刊)1896,著名的《时务报》在上海创刊。

梁启超时年23岁,由于其政论,“自通都大邑,下至僻壤穷陬,无不知有新会梁氏者”,“举国趋之,如饮狂泉”。

创刊之初,每期发行4千份,后最高达到1万7千份,成为当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

2)“时务文体”“时务文体”,又称“报章文体”、“新文体”等,是以《时务报》上梁启超的文章为标志的一种报刊论说文体。

梁启超在其《清代学术概论》里,概括了这种文体的三个特征:a“纵笔所至,略不捡束”;b“务为平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法”;c“笔锋常带感情”。

3)变法流产与流亡报刊《清议报》(旬刊))1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

业务方面颇多改进,记者、党报、机关报等名目均源于该报。

梁启超的《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,强调耳目喉舌的功能,提出衡量报刊优劣的四条标准——宗旨定而高、思想新而正、材料富而当、报事速而确。

4)《新民丛报》(半月刊)1902创刊,告别线装书形式,改用白报纸印刷。

第26课中华人民共和国成立和向社会主义过渡【课程标准】1.认识中华人民共和国成立的伟大意义。

2.概述新中国巩固人民政权的主要举措。

3.认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力。

【学习目标】1.了解1949年9月新政协召开的基本史实,认识中华人民共和国成立的伟大意义。

2.了解新中国巩固人民政权的主要举措,认识巩固人民政权的必要性及影响。

3.了解新中国成立初期的外交政策和成就,并结合史料分析,认识外交领域的开创性新进展。

4.了解社会主义基本制度的建立过程,并结合史料分析,进一步认识社会主义基本制度的建立,是中国历史上最深刻的社会变革,为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。

5.认识在建立中华人民共和国和社会主义制度的过程中,毛泽东发挥了独特的作用。

毛泽东思想不仅是新民主主义革命的指导思想,也是社会主义革命、社会主义建设的指导思想。

【学习重难点】重点:新中国成立的伟大意义、巩固新生政权的主要举措、独立自主的和平外交。

难点:社会主义基本制度在中国全面确立的深远意义。

【学习过程】导入中国现代史分期1、过渡时期:新民主主义向社会主义的过渡(1949——1956年)2、全面建设社会主义的十年(1956—1966年)3、“文化大革命”的十年(1966——1976年)4、社会主义现代化建设的新时期(1978年底——今)一、中华人民共和国的成立1、筹备:中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。

(1)时间:1949年9月21日(2)主要内容:①确定国名;中华人民共和国②通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,具有临时宪法的作用;③选举了中央人民政府委员会、主席、副主席拓展《共同纲领》内容:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和各民族的人民民主专政的国家;国家政权属于人民,人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府,各级人民代表大会由人民用普选方法产生;国家最高政权机关是全国人民代表大会性质:新中国的建国纲领,规定了国家制度和政治制度的基本原则等等,具有临时宪法性质2.标志(1)中央人民政府委员会第一次会议:决议接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针。

新中国的三次建交高潮

第一次建交高潮中华人民共和国成立初期的外交政策和方针,首要任务是建立和发展同社会主义国家的友好关系。

中华人民共和国一成立,就很快得到前苏联政府的承认,中苏两国于1949 年 10 月 5 日互派大使,正式建立了外交关系。

随后,保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、朝鲜民主主义人民共和国、捷克斯洛伐克、波兰、蒙古、德意志民主共和国、阿尔巴尼亚等欧亚社会主义国家相继与中国建交。

南斯拉夫于 1949 年 10 月 5 日宣布承认中华人民共和国。

1950 年 1 月 18 日,中华人民共和国同越南民主共和国相互承认并建立大使级外交关系。

与此同时,新中国还努力争取一些民族独立国家和资本主义国家承认中国,并同他们发展友好关系。

从 1949 年末到 1950 年上半年,缅甸、印度、巴基斯坦、锡兰(今斯里兰卡)、以色列、阿富汗、印度尼西亚等一些亚洲国家相继承认中国。

随后,缅甸、印度、锡兰、印度尼西亚等国先后与新中国达成了正式建交协议。

第二次建交高潮50 年代中期以后,一大批亚非拉国家摆脱殖民统治,获得独立。

在非洲仅1960 年就有17 个国家宣告独立,这一年被称作“非洲独立年”。

这些国家在肃清殖民势力残余,发展本国经济等方面,迫切需要世界其他国家在政治上和经济上的帮助,它们愿意同中国建立和发展关系。

同时,由于遭受殖民统治和民族独立的共同经历,由于巩固主权独立和发展民族经济的共同愿望,中国对亚非拉国家怀有较强的认同感。

50 年代中期到60 年代中期出现了第二次建交高潮。

1955 年底,同中国建交的国家只有23 个,到60 年代中期,同中国建交的国家在10 年内增加了一倍多。

这一时期同中国建交的国家有 24 个,除法国外全部是亚非拉国家。

它们是:柬埔寨、伊拉克、摩洛哥、阿尔及利亚、苏丹、几内亚、加纳、古巴、马里、索马里、扎伊尔、老挝、乌干达、肯尼亚、布隆迪、突尼斯、刚果、坦桑尼亚、中非、赞比亚、贝宁、毛里塔尼亚和民主也门。

同时,中国还同其中的许多国家签订了友好条约,进一步巩固和发展了同这些国家的友好关系。

第三次建交高潮随着中美关系的改善和中国在联合国合法席位的恢复, 70 年代初期出现了西欧国家同中国建交的高潮。

1970 年至1973 年,意大利、奥地利、比利时、冰岛、马耳他、希腊、卢森堡和西班牙先后与中国建立外交关系。

1972 年,英国和荷兰先后同中国签署了关于两国从代办级关系升格为大使级外交关系的联合公报,英、荷两国承认中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府,并撤销其在台湾的官方机构。

同年,联邦德国外交部长访华,两国达成了建交协议。

1979 年,葡萄牙和爱尔兰也同中国建立了正式外交关系。

至此,中国已同西欧20 个国家建立了外交关系,未建交的只有梵蒂冈、摩纳哥、安道尔和列支敦登。

1975 年,中国同欧洲经济共同体建立了正式关系。