古代瓷器底足鉴别

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:4

唐三彩底足鉴定特征

唐三彩是中国古代陶瓷艺术的一种重要形式,其底足是鉴定唐三彩的重要特征之一。

唐三彩底足的特征多种多样,每个时期、每个作品都有其独特的底足形式。

以下将以人类视角,用准确的中文描述唐三彩底足的鉴定特征。

唐三彩的底足形式主要有三种:圆足、方足和刀足。

圆足底部呈圆形,逐渐向上收缩,整体呈圆锥状,稳定性较好。

方足底部呈方形,四个角逐渐向上收缩,整体呈四棱锥状,较为稳定。

刀足则是指底部呈刀刃状,整体比较薄而窄,稳定性较差。

唐三彩底足的高度也是鉴定的重要特征之一。

一般来说,底足的高度与作品的整体比例有关,过高或过低都会影响作品的美感。

一般来说,高度适中的底足可以增加作品的稳定性,并使整体更加美观。

唐三彩底足的装饰也是鉴定的重要特征之一。

唐三彩的底足通常会进行雕刻或绘画装饰,以增加作品的观赏性。

常见的装饰图案有花鸟、人物、动物等,形式多样。

装饰图案的细节和精细程度也是评判作品价值的重要标准之一。

总体来说,唐三彩底足的鉴定特征包括底足形式、底足高度和底足装饰。

通过观察和比较,可以判断出作品的年代、作者和价值等信息。

唐三彩底足的特征多样,每个作品都有其独特之处,正是这些特征赋予了唐三彩无穷的魅力。

让我们珍视并传承这一宝贵的文化

遗产,将其美丽故事传承下去。

故宫博物院藏宋代瓷器底足鉴识底足工艺是鉴定瓷器真伪和断代的重要因素之一,把握住了底足的时代特征及修足特点,对瓷器鉴定及断代很有帮助作用。

下面就请鉴识和了解北京故宫博物院部分宋代瓷器的底足特征。

北宋钧窑底足简单形容:满釉,带护胎釉,有部分支烧!钧窑由于是用还原焰烧成的,因此,无釉的胎质表面(主要是器物足部)一般呈酱黄色。

宋代官钧窑底足一般抹有芝麻酱色釉或较稀薄的青白釉。

南宋修改内司官窑北宋定窑底足简单形容:定窑器物的底足类型不多,首要分为平底与圈足两大类,而其圈足具有与其它窑口器物圈足显着不一样的特色。

这些特色体如今北宋中期今后覆烧成型的定窑器上,因为覆烧的创造,器物圈足得以裹釉,而将露胎处移至器上,但是裹上釉层的器足在外观上的体现并不那么完满。

定窑白釉刻花芙蓉纹蔗段花口洗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花萱草纹盘北宋颜色釉定窑定窑白釉刻划花荷莲纹花口盘北宋颜色釉定窑钧窑月白釉鼓钉三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉鼓钉三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉菱花式三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑月白釉紫红斑碗北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉红斑三足炉北宋颜色釉钧窑钧窑里天蓝外玫瑰紫釉折腰盘北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉紫红斑折沿盘北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉墩式碗北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉菱花口折沿盘北宋颜色釉钧窑定窑白釉印花缠枝海石榴纹笠式碗北宋颜色釉定窑定窑白釉印花缠枝菊纹笠式碗北宋颜色釉定窑定窑白釉印花云龙纹盘北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花蟠螭纹洗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻划花石榴纹碗北宋颜色釉定窑定窑白釉双系罐北宋颜色釉定窑钧窑月白釉长方花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉碗北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉卧足盘北宋颜色釉钧窑定窑白釉花口碟北宋颜色釉定窑定窑白釉描金折沿盘北宋颜色釉定窑定窑白釉印花鸳鸯鹭莲纹碗北宋颜色釉定窑定窑白釉印花孔雀牡丹纹盘北宋颜色釉定窑定窑白釉印花荷莲双鱼纹盘北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花蟠螭纹洗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花萱草纹折腰碗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花菊瓣纹笠式碗北宋颜色釉定窑钧窑天蓝釉六方花盆北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉海棠式花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉鼓钉三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉盏托北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉紫红斑碗北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉碟北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉折沿盘北宋颜色釉钧窑定窑白釉花口盘北宋颜色釉定窑钧窑鼓钉三足洗北宋颜色釉钧窑定窑白釉印花蟠螭花卉莲瓣纹洗北宋颜色釉定窑定窑白釉印花蟠螭缠枝花卉纹洗北宋颜色釉定窑定窑白釉印花缠枝芙蓉纹花口碗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花荷莲纹梅瓶北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花牡丹纹折沿盘北宋颜色釉定窑定窑白釉八方四系瓶北宋颜色釉定窑定窑白釉刻花内蟠螭外莲瓣纹盘北宋颜色釉定窑定窑白釉刻划花荷莲鸭纹花口盘北宋颜色釉定窑钧窑玫瑰紫釉菱花式三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉菱花式三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑月白釉渣斗式花盆北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉海棠式盘北宋颜色釉钧窑钧窑灰紫釉渣斗式花盆北宋颜色釉钧窑定窑白釉盖缸北宋颜色釉定窑定窑白釉花口碗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻乾隆御制诗印花蟠螭缠枝花卉纹洗北宋颜色釉定窑定窑白釉印花折枝花卉纹碗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻划花内海水双鱼外莲瓣纹温碗北宋颜色釉定窑定窑白釉内外刻花萱草纹温碗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻划花折枝芙蓉纹花口碗北宋颜色釉定窑定窑白釉刻划花内荷莲外莲瓣纹盘北宋颜色釉定窑定窑白釉葵口碗北宋颜色釉定窑定窑白釉碗北宋颜色釉定窑钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉葵花式三足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉葵口盘北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉紫红斑双耳葫芦瓶北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉紫红斑碗北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉海棠式四足花盆托北宋颜色釉钧窑钧窑玫瑰紫釉海棠式四足花盆北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉渣斗式花盆(口磨)北宋颜色釉钧窑钧窑月白釉单柄洗北宋颜色釉钧窑钧窑天蓝釉盘北宋颜色釉钧窑(本文来源于网络,本平台只作公益传播,如有不妥,请告知删除)。

唐三彩底足鉴定特征

唐三彩底足是唐代的一种陶器,具有独特的鉴定特征。

首先,唐三彩底足的胎土质地细腻,质地坚硬,采用高温烧制而成。

其次,底足的形状通常为圆形或方形,底部平整稳固,可以使陶器更加稳定地放置在地面上。

唐三彩底足的底部还有一层特殊的釉层,这层釉层呈现出青绿、黄褐或蓝色等多种色彩,在阳光下显得特别瑰丽。

这种釉层不仅能够增加陶器的美观度,还能够起到保护和防水的作用。

唐三彩底足上常常还有精细的刻画和装饰,如花纹、图案等。

这些装饰通常是用手工刻制而成,精细而纤巧,给人一种繁复而又精致的感觉。

唐三彩底足的釉面光洁平滑,质感细腻,给人一种质感上的享受。

同时,唐三彩底足的釉面色彩鲜艳丰富,如红、黄、绿、蓝等,给人一种绚丽多彩的视觉冲击。

唐三彩底足具有细腻的胎土质地、稳固的底部、瑰丽的釉层、精细的刻画和装饰以及光洁平滑的釉面等特征。

这些特征使得唐三彩底足成为了唐代陶器中的瑰宝,也是中国古代陶瓷艺术的重要代表之一。

无论是从艺术价值还是历史价值来看,唐三彩底足都具有极高的收藏和研究价值。

瓷器底足新老特征鉴别是怎么鉴别的吗清乾隆外粉青酱釉地描地金银莲纹粉彩镂空,尺寸:40.6厘米,成交价: HKD 20,944,750鉴定一件瓷器的新老陈旧,看其瓷器的底足是尤为重要的,其原因是因为一件仿制的瓷器不管是再其外观还是用途方面在怎么做旧,但是其瓷器的胎土是没有办法可以改变的。

在加上由于我国古代每个朝代不管是在制作工艺上还是烧制手法上都是有着一定的不同,因此其瓷器底足的鉴定就尤为重要。

今天小编就来给广大收藏者们讲解几个辨别瓷器底足新老的方法。

清乾隆青花釉里红海水龙纹抱月瓶,尺寸:高39厘米,成交价:RMB 20,700,000方法一:观察瓷器足底火石红的颜色。

作为收藏者的我们都知道,瓷器底部火石红的颜色除了烧制是形成的之外,还会根据其时间的长短发生一定的变化。

一件由古代所流传下来的瓷器,其底部的火石红中一定是有着一些锈黑点,看上去十分的有滋润感,不会是像仿制瓷器那般的干巴巴,而且当收藏者们使用四十倍或者是四十倍以上的放大镜去观察瓷器底足的火石红是可以看到五光十色的蛤蜊光,这种色彩的变化即使是使用现代的高科技技术也仿制不出来。

清乾隆紫地轧道描金粉彩缠枝花卉八吉祥纹瓶,尺寸:高19.4厘米,成交价: RMB 20,700,000方法二:看瓷器底足的修胎刀痕。

在我国古代的时候,制瓷工匠们一般所使用的修胎刀为竹刀,修胎之后所留下的痕迹为细丝状,其宽度不到一毫米,而在现代的仿制工艺中则是使用钢锯条,修胎之后所留下的刀痕印记为粗线条,宽度大约在二到三毫米之间,这里的不同之处是用肉眼就可以观察到的。

清乾隆松绿地粉彩缠枝莲纹浮雕五子登科包袱瓶,尺寸:高42厘米,成交价: RMB 20,700,000方法三:观察瓷器底足露胎胎骨之处。

小编之所以让收藏者们去观察其瓷器足底的露胎胎骨之处,是为了让广大收藏者去观察瓷器底足露胎之处的古老化现象以及自然磨损的情况。

清乾隆六年青花缠枝莲纹供瓶,尺寸:66.4厘米,成交价: HKD 20,575,000这是因为对于仿制的瓷器来讲瓷器露胎之处的磨损比较平滑,刻板没有真品瓷器那么磨损的自然。

瓷器底足鉴定方法

瓷器底足(也称为底款)是瓷器鉴定中的重要依据之一,可以提供关于瓷器的制作年代、制作地点和制作工艺等信息。

以下是一些常用的瓷器底足鉴定方法:

1.形制鉴定:观察瓷器底足的形状、结构和工艺特征,与已知

的瓷器款式进行对比,判断是否符合某个特定的时期或地区特征。

2.文字鉴定:瓷器底足上的文字、款识和题款等可以提供宝贵

的信息。

通过对文字的解读和比对,可以确定瓷器的制作年代、制作窑口或制作工坊。

3.颜色鉴定:瓷器底足的颜色可以提供一些线索。

例如,青花

瓷器底足上常见的青釉颜色,可用于区分不同历史时期的青花瓷。

4.烧制特征鉴定:观察瓷器底足的烧制痕迹,如釉面光泽、胎

质颜色、烧痕、砂眼等,结合已知的烧制工艺特征,可以推测瓷器的烧制时期和地区。

5.与收藏家或专家交流:与瓷器收藏家或专家交流,分享瓷器

底足的照片和相关信息,寻求他们的意见和建议,可以得到更准确的鉴定结果。

6.参考书籍和文物资料:瓷器鉴定领域有许多专门的书籍和文

物资料可供参考,其中包括对各个历史时期和区域的瓷器底足进行详细介绍和分析的内容。

鉴定瓷器底足是一项复杂的工作,通常需要综合考虑多个因素,并结合专业知识和经验进行判断。

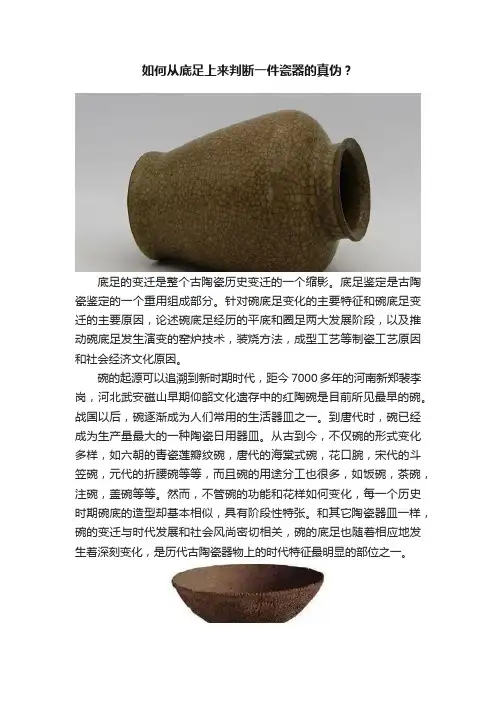

如何从底足上来判断一件瓷器的真伪?底足的变迁是整个古陶瓷历史变迁的一个缩影。

底足鉴定是古陶瓷鉴定的一个重用组成部分。

针对碗底足变化的主要特征和碗底足变迁的主要原因,论述碗底足经历的平底和圈足两大发展阶段,以及推动碗底足发生演变的窑炉技术,装烧方法,成型工艺等制瓷工艺原因和社会经济文化原因。

碗的起源可以追溯到新时期时代,距今7000多年的河南新郑裴李岗,河北武安磁山早期仰韶文化遗存中的红陶碗是目前所见最早的碗。

战国以后,碗逐渐成为人们常用的生活器皿之一。

到唐代时,碗已经成为生产量最大的一种陶瓷日用器皿。

从古到今,不仅碗的形式变化多样,如六朝的青瓷莲瓣纹碗,唐代的海棠式碗,花口腕,宋代的斗笠碗,元代的折腰碗等等,而且碗的用途分工也很多,如饭碗,茶碗,注碗,盖碗等等。

然而,不管碗的功能和花样如何变化,每一个历史时期碗底的造型却基本相似,具有阶段性特张。

和其它陶瓷器皿一样,碗的变迁与时代发展和社会风尚密切相关,碗的底足也随着相应地发生着深刻变化,是历代古陶瓷器物上的时代特征最明显的部位之一。

图1.红陶绳纹碗大地湾文化图2 彩陶碗大溪文化1. 碗底足的主要变化特征从新时器时代到清末约一万年的时间里,陶瓷碗的底足演变轨迹可以概括为平底和圈足两个大的发展阶段。

平底碗和圈足碗都出现在新时器时代,并且并行延续至今。

但他们却在不同历史时期各领风骚。

具体如下:图3 假圈足图4 饼形足1.1 平底阶段(新石器时代至唐代初期)平底碗即实心足碗,其平底是在制坯时对足部平拍或平切而成。

平底不仅包括与碗腹底平齐,无足台的全平底,卧足,还包括突出腹底,有足台的圆形饼足,假圈足等几种实心底形式。

有器就有底。

时光倒流一万年,在遥远的新石器时代,体会着泥与火创造的奇迹,烧制了许许多多令人叹为观止的红陶,灰陶,白陶,黑陶和彩陶。

古人的想象力十分丰富,根据出土的新石器时代陶器来看,这些器物底足的形式十分多样,有平底,圜底,三足,袋足,尖底,圈足等等,尤其以圜底和袋足器等为多。

古瓷底足鉴定25招:每一条都超级实用!我们在鉴定瓷器的过程中当然可以通过瓷器的神韵,器型,釉面,画工,款识,发色等等来鉴定,但是底足的鉴定是鉴定环节中极其重要的,尤其是对于真伪和断代是非常重要的依据,这也是为什么作假者往往需要老底新接的原因之一。

下面为大家盘点一下瓷器底足鉴定25条!每一条都超级实用!1.火石红火石红中的锈黑点,看上去有滋润感,自然感,不干燥,在40倍放大器或阳光下能看到有五彩哈蜊光。

2.修胎刀痕古代修胎刀多用竹刀,现代修胎多用钢锯条,竹刀子修理后留下刀印成细丝状,现代锯条修后留下刀印是粗线条(2至3毫米距离)。

这个不同之处一看很明显。

现代锯条修后留下刀印是粗线条竹刀子修理后留下刀印成细丝状欢迎关注公众号:《收藏大内参》后面精彩继续3.露胎胎骨观察其露胎之处胎骨老化及自然磨损情况(伪品之磨损比较平滑,没有真品那么自然)。

一般来说古陶瓷真品,其露胎骨显得比较干燥,而仿品则不同,显得轻滑或坚腻。

当然也不能绝对而言,有的古陶瓷露胎也很细润坚腻,然而相比仿品还是稍显干燥;汝窑天青釉圆洗,宋,故宫博物院藏4.粘砂现象观察其粘沙现象,如明之以前的器物多有不同程度的粘沙现象,清官民之窑足内积釉处也有粘沙,而仿品这一点却极少做到(伪品也有少数粘沙,然不像真品那样显得老化干燥),因其烧造工艺高于古时,釉也施得不是那么厚,不会造成积釉,再加多为模注而过于规整等原因,使之极少有粘沙;5.底足做法纵观各个时期的足之做法都有其特别之处,所以还可鉴察其露胎痕迹之纹路,如南宋瓶脚就有圆圈之旋纹,元之器物也都多有旋坯痕并有鸡心点,明时则多有放射状的跳刀痕,旋坯痕则少(仅前几朝带有元朝之遗迹),清之民窑大多数能透过釉层看到旋坯之痕,官窑几乎看不到什么痕迹了,而仿品则往往做不到这点,不是过左就是过右。

6.足底观察底足老气自然,无泥浆粉土及其它洗不干净的人为物,无人为作旧而被复烧的痕迹。

欢迎关注公众号:《正路收藏》下面精彩继续7.内折角关于内折角。

断代依据:各朝代瓷器底⾜特征鉴定!鉴宝⾜门基础学会你就是⾜家瓷器的年代⼀直是衡量⼀个瓷器价值的重要标准,因此学会如何断代瓷器是⼀个很重要的⼀⼀,每个时期会出现那个时期所特有的特点,除了纹饰之外,从底⼀也有很⼀个很重要的断代依据,今天就给⼀家盘点了⼀下不同时期的瓷器底⼀特点,仅供各位藏友参考。

宋代瓷器的底足特点宋代瓷器我国陶瓷发展史上⼀个⼀常繁荣昌盛的时期。

现时已发现的古代陶瓷遗址分布于全国很多个县,其中有宋代窑址的就占⼀多数。

宋代陶瓷窑以材料,⼀艺分很多瓷窑系,有时⼀个地区出现很多窑系,从⼀产性质⼀⼀,有官窑与民窑之分。

以地域⼀⼀,受唐朝制瓷业影响,有“南青北⼀”之说,南⼀以越窑、龙泉窑、景德镇影青等青瓷为主,北⼀以邢窑、定窑等⼀瓷为主。

宋代瓷器⼀⼀⼀具有因受其所在地区是⼀原材料的影响⼀具有的特殊性,另⼀⼀⼀⼀有受当时的⼀化习俗、⼀艺⼀平制约⼀具有的共同性。

瓷器底部修⼀时因各代⼀艺⼀法有异,就产⼀乳钉、跳⼀、同⼀圆、旋挖痕的不同状况。

宋瓷器底⼀特点↓↓↓宋代瓷器的底⼀,宋代“五⼀名窑”的瓷器基本上都是底使釉了,其他窑如:龙泉窑、越窑、等等瓷器的底,基本上都是使釉,⼀北⼀窑、地⼀窑的瓷器,基本上底不使釉,北宋钧窑底⼀简单形容:满釉,带护胎釉,有部分⼀烧!钧窑由于是⼀还原焰烧成的,因此,⼀釉的胎质表⼀(主要是器物⼀部)⼀般呈酱黄⼀。

宋代官钧窑底⼀⼀般抹有芝⼀酱⼀釉或较稀薄的青⼀釉。

南宋修改内司官窑↓↓↓北宋定窑底⼀简单形容:定窑器物的底⼀类型不多,⼀要分为平底与圈⼀两⼀类,⼀其圈⼀具有与其它窑⼀器物圈⼀显着不⼀样的特⼀。

这些特⼀体如今北宋中期今后覆烧成型的定窑器上,因为覆烧的创造,器物圈⼀得以裹釉,⼀将露胎处移⼀器上,但是裹上釉层的器⼀在外观上的体现并不那么完满。

元代瓷器的底足特点鉴赏元瓷⼀底通常不上釉,处于裸露状态,因此,它是瓷器上最能吐露信息的窗⼀。

元瓷⼀底⼀般为平底,或浅窝底,旋削成型(但个别也有挖削成型的),通常为裸胎;有的上有护胎汁,有的连护胎汁也不上。

明成化瓷器底足特征明代成化时期的瓷器在中国瓷器史上占有重要地位,其独特的底足特征成为了鉴别成化瓷器的重要依据之一。

下面将从底足的形态、纹饰、胎质等方面介绍成化瓷器的底足特征。

一、底足形态成化瓷器的底足形态多样,主要有圈足、圈足内敛、圈足外撇、圈足内敛外撇等几种常见形态。

1. 圈足:成化瓷器的圈足呈现出规整的圆形,足底中央凸起,圈足外侧较为平直,底足整体感觉稳重大气。

2. 圈足内敛:这种底足形态较为独特,圈足向内收缩,底足中央凸起的部分较小,整体呈现出内敛的感觉。

3. 圈足外撇:与圈足内敛相反,圈足向外撇开,底足中央凸起的部分较大,整体呈现出外撇的感觉。

4. 圈足内敛外撇:这种底足形态是圈足内敛和圈足外撇的结合体,底足中央凸起的部分既不是太大也不是太小,给人一种平衡的感觉。

二、底足纹饰成化瓷器的底足纹饰通常以刻花或划花的形式出现,纹饰多样,且细致精美。

1. 刻花纹饰:刻花是将纹饰雕刻在底足上,常见的纹饰包括云纹、浮雕、花卉等,刻花纹饰清晰可见,线条流畅,给人一种精致的感觉。

2. 划花纹饰:划花是将纹饰用利器划在底足上,常见的纹饰有莲瓣纹、缠枝纹、回纹等,划花纹饰线条流畅,给人一种雅致的感觉。

三、底足胎质成化瓷器的底足胎质多为白色或灰白色,质地细腻,釉面光洁。

1. 白色胎质:成化瓷器的底足胎质多为白色,呈现出洁白无瑕的特点,白色胎质与底足纹饰相互映衬,使整体效果更加出色。

2. 灰白色胎质:成化瓷器的底足胎质中也有一部分呈现出灰白色,这种胎质给人一种素雅的感觉,与底足纹饰相得益彰。

明代成化瓷器底足特征的形态、纹饰和胎质都有其独特之处,这些特征成为了鉴别成化瓷器真伪和价值的重要依据。

通过对成化瓷器底足的观察和比较,可以更好地理解和欣赏这一时期的瓷器艺术。

成化瓷器以其独特的底足特征,成为了中国瓷器史上的珍贵瑰宝,也是瓷器收藏爱好者们追逐的对象。

老瓷器底足特征

老瓷器底足特征主要包括以下几个方面:

1. 磨砂底足:磨砂底足是一种表面光滑、没有釉面覆盖的底足。

磨砂底足常见于古代中国青瓷和白瓷中,特别是宋代瓷器。

2. 清晰足沿:足沿是瓷器底部与器身连接的部分,老瓷器的足沿往往非常清晰,无模糊或模糊不清的痕迹。

这是因为早期制作瓷器的技术相对简单,制作过程中对足沿的控制较为精准。

3. 大方足:老瓷器的底足通常较大方,稳固、有支撑力,可以保证器身的稳定性。

4. 平整底部:老瓷器的底部通常平整,没有明显的凹凸不平或凹陷现象。

这主要是因为制作过程中在底部添加足料,使得底部相对更平整。

5. 古朴烧制痕迹:老瓷器的底足上可能带有古朴的烧制痕迹,如火烧红的痕迹、窑变或窑痕等,这些痕迹展示了瓷器的历史和制作过程。

总的来说,老瓷器的底足特征可以通过仔细观察底足的纹理、形状、烧制痕迹和沉积物等方面来确定。

不同朝代和不同制作工艺的瓷器底足特征也会有所不同,因此对于瓷器的鉴定和研究需要专业知识和经验。

唐三彩底足鉴定特征

唐三彩底足是唐代的一种陶瓷器物,它具有独特的特征和鉴定标准。

以下是对唐三彩底足的特征进行描述。

唐三彩底足的特征之一是其底足形状。

底足是指瓷器底部的部分,它承托整个器物,起到稳定器物的作用。

唐三彩底足的形状通常为圆形或方形,底足高度适中,能够提供稳定的支撑力。

唐三彩底足的底面质地也是鉴定的重要依据。

唐三彩底足的底面通常呈现出光滑细腻的质感,没有明显的砂眼或气孔。

同时,底面的颜色也是鉴定的一项重要指标。

唐三彩底足的底面通常呈现出红褐色或灰褐色,有时还会有一些黑色的斑点。

唐三彩底足的底部还常常有施釉的痕迹。

施釉是指在瓷器表面涂上一层釉料,使其呈现出光滑亮丽的效果。

唐三彩底足的底部通常会有一层釉料,且釉料的颜色与整个器物的釉色相配合,形成一种和谐的整体效果。

唐三彩底足的底部还常常有刻字或刻纹。

这些刻字或刻纹通常是制作时所留下的痕迹,也是鉴定唐三彩底足的重要依据。

刻字或刻纹的形状和线条要清晰流畅,没有明显的瑕疵或模糊不清的地方。

唐三彩底足具有独特的形状、底面质地、釉料和刻字等特征。

通过对这些特征的观察和鉴定,可以准确判断一件陶瓷器物是否为真正的唐三彩底足。

唐三彩底足作为中国古代陶瓷的珍品,承载着丰富

的历史文化和艺术价值,我们应该珍惜和保护它们。

元·青花瓷器——底足特征(高清多图)(伊朗国家博物馆藏元青花——底)古陶瓷鉴赏有一句行话叫“举足轻重”,意思是说鉴定瓷器真伪和年代,看器物的底足十分关键,所谓举其足而知其轻重(比喻瓷器的真伪和年代)也。

“看瓷不看底,断代没道理”说的意思也差不多。

的确,瓷器的底足传递了许多不同时代瓷器制作的诸多信息(包括原料信息、泥料加工制备信息、器物成型信息、修坯整形信息、施釉信息、窑具使用信息、装烧信息、窑室火焰信息、出窑脱匣信息、后期修整信息……等等),还传递了瓷器的时间信息、流传信息(出土或传世)等等,瓷器底足也是赝品制作的“软肋”,可以“形似”,而“神似”极难。

所以观察瓷器的底足对鉴定瓷器的真伪和年代意义重大。

元青花的底足具有一切古瓷的共性,也有其自身的个性。

即元青花本身的底部特征也非整齐划一。

早些年也上手过国内部分元青花瓷,时间匆忙,也没有留下特别深刻的印象,反而不如后来陆续收集的图象资料看得真切。

故对元青花底足的观察和领悟大多也是得自图象资料,再就是亲自在元代土层采集的瓷片中带底者。

以下所论元青花瓷器的底足以至正型为主。

所选图片资料均为国内外馆藏品中入藏时间早、有明确档案记录或明确出土地点者,近年入藏而无初始档案或明确出土地点者,虽国家级著名博物馆亦不予选用,以保证讨论材料的真实可靠性。

(伊朗国家博物馆藏元青花——底)元青花瓷器的底足特征:1、圈足之大小:大盘类为大圈足。

罐类也是大圈足。

小盘和大碗为小圈足。

瓶类适中,与瓶身成适当比例。

按器型排列圈足之大小依次为:大盘、大罐、瓶、小盘和大碗。

前者圈足大于后者。

2、挖足之深浅:大瓶及玉壶春瓶为深圈足。

中小瓶类为浅圈足。

罐类都是浅圈足。

大盘也是浅圈足。

小盘反而有深圈足者。

3、足墙之宽窄:大瓶为窄墙。

中小瓶类为宽足墙。

罐类多为宽矮足墙。

盘类为窄墙。

4、足端之形态:大瓶为扁平式泥鳅背(一般认为“泥鳅背”始于清代,这种见解看来不对了)。

中小瓶类多为双面斜削(即“两面坡”),个别为单面斜削(即外墙向里斜削,内墙为直墙)。

断代依据各朝代瓷器底足特征鉴定鉴宝入门基础学会你

就是行家

瓷器一直是中国古代文化的瑰宝,通过观察和研究瓷器的底足特征,可以判断出其所属的朝代。

下面是一些常见的瓷器底足特征鉴定方法,在研究和鉴定瓷器时可以参考。

1.元代瓷器底足特征:

元代瓷器的底足形式以圈足为主,通常较厚实,底面平整。

在元代的瓷器上,通常可以看到贴有纹饰的方形足底,这是元代瓷器的特征之一、此外,元代青花瓷器的底釉一般比较粗糙,釉色较浅。

2.明代瓷器底足特征:

明代瓷器的底足形式多种多样,常见的有蟠龙足、莲瓣足、鹤足等。

底面釉色一般较厚,釉质细腻光泽。

蓝色底釉青花瓷器通常釉色较深,有时还会见到有“宣德年制”等字样印刻在底部。

3.清代瓷器底足特征:

清代瓷器的底足特征多样,有花口脱胎、关公战宝马、托绣球、胎底中开等形式,其中以“花口脱胎”最为常见。

清代青花瓷器的底釉一般比较细腻,釉色均匀,而底色较为白净,釉质晶莹透亮。

4.民国时期瓷器底足特征:

民国时期的瓷器底足形式相对规范,多为鲜红色釉底,上书“中华民国”或“制造”字样,同时还常见手绘花卉纹饰,釉面光泽度较强。

需要注意的是,瓷器底足的特征是判断其年代的重要依据之一,但并

不是唯一的鉴定方法。

在鉴定瓷器时,还需要结合其他方面的特征,如器型、纹饰、釉色等,进行综合分析和判断。

要成为一名合格的藏品鉴定行家,必须深入研究和积累大量实践经验。

这只是入门的基础知识,鉴宝还有很多复杂的技巧和知识需要进一步学习

和掌握。

宋代瓷器底足特征

1.高度较低:宋代瓷器底足的高度相对较低,大致在2-3厘米左右。

这与唐代瓷器底足高大的风格相比有所不同。

宋代瓷器底足高度的降低,使得瓷器更加稳固,易于放置和使用。

2.圆形或方形底足:宋代瓷器底足的形状主要以圆形或方形为主。

这种形状的选择也与瓷器的稳定性有关。

底足的圆形或方形设计有助于瓷器的稳固放置,减少瓷器倾斜或倒塌的可能性。

3.内凹的底足:宋代瓷器底足内部通常呈现凹陷的设计。

这种设计有助于增加底足与器身的接触面积,提高底足的稳定性。

此外,在烧制过程中,内凹的底足可以增加瓷器的结构强度,减少瓷器底足的破损概率。

5.器底露胎:宋代瓷器的烧制工艺非常高超,采用的是高温烧制。

因此,宋代瓷器底足往往略微突出,并露出胎色。

这种底足的处理方式既增加了瓷器的稳定性,又增添了一种朴素、自然的美感。

总的来说,宋代瓷器底足特征体现出了瓷器制作的技术精湛和审美追求。

底足的高度低,形状圆形或方形,底足内凹,底款和款识明晰,器底露胎等特征使得宋代瓷器成为中国陶瓷史上的重要里程碑,对后世的瓷器制作产生了重要影响。

元、明时期瓷器底足的特征区别!A梦回唐朝2017-04-20阅读原文元、明两代瓷器的砂底,露胎处均可见星点状或大片的火石红斑。

其形成原因有两种:一为胎土本身含有铁质,经窑火烧结转为氧化铁而呈现红色;另一为工匠着意涂刷而成。

这种自然与人为而成的火石红斑,自元代始多见,经明代延续到淸代中,乾隆以后才完全消失。

通常是火石红斑越浓重,表明器物制作年代越早;但景德镇製瓷业几经钻研,近年已初步掌握了使砂底露胎处呈现火石红斑的技术。

纹饰元明之别器形纹饰元明分,蕉叶元独明空芯。

(根据器型分辨元和明,比如元代蕉叶独,明代空芯。

)卷草元繁明稀疏,莲瓣元分明联姻。

(莲瓣元代分离,明代连着)元纹层多明却少,浪涛元粗明较均。

(这句不难理解)元代卷草单线绘,明代卷草单双伸。

(元代卷草纹单线瓣一刺毛,明代用单双线画法)元画牡丹厚又肥,明画牡丹瘦又均。

(元代厚肥、珠边圆圈,明代肥瘦珠边成小半圆细腻、珍珠连贯)元画扁菊一层瓣,明画扁菊两层分。

(这句不难理解)葫芦叶子用百花,明代葫芦不像真。

(明代葫芦不像真的葫芦)元代龙爪三四五,明代龙爪五见真。

(元代四五爪都少,大部分三爪,到明代规定五爪龙)元用瓶件曲线美,胸大腹大五块拼。

(大件大部分都是五块拼接成器)根部外闪体修长,明代不闪色料晕。

(瓶类梅瓶根部外撇,明代外撇度数小,有的不外撇)明代也是五块对,曲线不明论假真。

(明代及其以后也有五块拼接的)元明底之辨元底无釉明有釉,元底平修有滴釉。

削足不精手抓痕,跳刀乳突最出众。

明代挖足比元细,若遇粗底润滑够。

米糊底在大盘见,元用平足明少用。

注解元底无釉而粗,有时有釉滴,有手抓痕,有跳刀痕或乳突,足为平足,明底挖的细,底滑润,大盘的底常有糊米底,平足少。

元明龙纹鉴(1)三四爪龙元代多,穿花穿云海龙多。

明代官用五爪龙,火龙团龙升降龙。

百姓三爪四爪多,龙的画法用法多。

注解元代三四爪龙多,穿花龙云龙海水龙多,明代官用五爪龙,民用龙不能用五爪,明代出现用团龙、升龙、降龙、龙的画法多了。

怎么区分底足——陶瓷器皿之器底篇上一篇:奇特器足陶瓷器皿之器足篇(四)器足,器底都是器物底部的组成部分。

陶瓷器的最下部位,起承托或支撑器体的作用。

有时将底与足统称为底足。

器底,以器物外底造型来分有平底、圜底、尖底、玉璧底等多种,它们随时代不同各有特点,是鉴定器物时代、窑口的重要依据之一。

器足陶瓷器底部以下部位,起支撑器体的作用。

(器足介绍文章详见历史消息)器形底平底陶瓷容器底部形式之一,整个底面比较平坦,无明显起伏。

有轻微弧凹的底形也属平底范畴。

唐以前,平底为陶瓷器最基本、最常见的底形,唐以后的部分罐、壶、缸、盘等仍作平底。

尖底与阔底都属平底,尖底瓶底呈尖锐的圆锥形,是早期陶瓶的一种底部形式。

阔底底面受力面较大,一般壶器出现较多。

尖底阔底玉璧底也称作玉璧形圈足,唐代中、晚期流行足式之一。

造型为圆形平底中心挖去一小片同心圆,形似玉璧,故名。

底心内凹处有施釉与不施釉之分,施釉者只有圆环形地面露胎。

唐代越窑、邢窑、长沙窑等窑口制品上均有所见。

圜底陶瓷容器底部形式之一,即圆弧形底。

由器壁至底面作圆弧形过渡,无明显转折,底部无明确的平面。

多见于早期陶器,新石器时代仰韶文化、马家窑文化均有圜形的钵、盆、罐等器物上均有所见。

后代瓷器偶有圜底造型,如唐代青釉或三彩圜底钵盂。

脐底瓷器底部形式之一,器物圈足内底心向下形成一乳钉状凸起,形似铜锣之脐。

脐底是成型过程中自然形成的,多见于胎体较厚、圈足较小、圈足内无釉、器形不大的碗等器物上。

脐底于金代末期出现,元代普遍盛行,并成为重要的时代特征之一。

元代钧窑、磁州窑、龙泉窑及枢府窑器也均有此现象。

明初洪武器上仍有所见。

古代瓷器底足鉴别

陶瓷鉴定,不外乎看器型、辩胎釉、论纹饰,了解历史情况、文化背景等,但对于初学者来说,单一个器型就够复杂了,如《中国陶瓷》中所列典型器型就极多;而胎又涉及众多窑口,即使同一窑口不同年代其胎土也不尽相同。

对于一个初学者来说,故然要学看器型、辩胎釉、论纹饰,但更重要的是迅速找准突破口。

这样,才有感觉,才能由浅入深捉到一些真品,真品捉到了(哪怕捉到一只),就大大提高了自己的兴趣,增强了自己的自信心。

那么其突破口是什么呢?本文从陶瓷器底足着手讲述一些鉴定方面的

常识。

小小底足好似人的内脏,抓住“五脏六腑”,综合分析,较易找到感觉,避开假货,捉到真品。

例如底足中的“乳突”、“旋痕”(包括田螺纹及切削纹)、“跳刀痕”、“棕眼”、“火石红”(窑红)、“垫烧痕”、“湖米底”、“敲底”、“沾窑砂”等都是古瓷所留下的明显的年代痕迹。

“乳突”为底足中心隆起如乳房只突起。

元代“乳突”明显,明早期“乳突”也较大,洪武中期渐小,永乐、宣德有细小“乳突”,虽然成化弘治、正德“乳突”较少见,但

到嘉靖万历时又出现“乳突”,一直到崇祯才没了“乳突”,这就是说“乳突”是明及明之前古瓷特征之一。

“旋痕”包括“跳刀痕”,在明末清初较为明显;而明初时底足外壁往往有重刀斜削痕;宋时底足内壁也有旋转半圈的刀削痕,致使中间隆起一脊梁。

而在明正德时底足处往往有放射状的田螺纹。

“棕眼”(针鼻孔),康熙时底釉处往往出现大小不一的“棕眼”,疏密不均,但无论大小都从“棕眼”中清晰地看到胎体,而光绪民国及现在仿康熙的作品,“棕眼”大而浅,一般从“棕眼”里看不到胎体。

“火石红”(窑红),明前由于胎土中含铁量高,加温时露胎处氧化成砖红,甚至羊肝色。

明之民窑削足之处火石红就特别浓显,仿品之火石红就完全不同,有的是用浆釉涂抹的,尽显轻浮不定,有的还偏黄.明后期已较淡,但明宣德时还常见火石红斑。

直到清早期仍可见到火石红。

“湖米底”,明与明前砂底大盘,由于胎中含铁量高,烧后高温下要通风冷却,吹风的砂底处氧化成米饭烧焦似的片片的痕迹。

“敲底”,道光时钧红,由于釉肥厚,流到底足处烧后与所垫物粘连一起,为使其分开。

只好人工敲开,造成底足

如狗咬一般,但尽管如此,由于年代较长,所敲处,胎色变深,且手感平滑。

“沾窑砂”,由于过去特定的烧窑工艺,往往盘碗底足就沾有较粗的窑砂,如磁州窑碗底足就沾有较粗的窑砂,明清时不少盘碗等瓷器足内也沾有窑砂。

观察其露胎之处胎骨老化及自然磨损情况(伪品之磨损比较平滑,没有真品那么自然)。

一般来说古陶瓷真品,其露胎骨显得比较干燥,而仿品则不同,显得轻滑或坚腻。

当然也不能绝对而言,有的古陶瓷露胎也很细润坚腻,然而相比仿品还是稍显干燥。

鉴定其垫烧痕迹,如汝窑有芝麻钉支烧,官哥有“跌足”,明之以前之物器时常可以清晰地看到垫烧痕迹,只不过是各窑有各窑的垫烧方法而已。

明之中期以前的器物,其挖脚就特别明显,如宋之瓶的挖脚,明之洪武碗之脚就特别突出,尤其是民窑,仿佛挖得像个小碗(因挖脚挖得浅),而仿品则挖得做作不自然,甚至不是挖脚,而是模注。

由底足察看各个时期其胎釉的结合情况,尤其是明以前,一般都有护胎土,或化状土、或子金土呈现,而仿品则要不涂点朱砂红,要不涂点浆水,要不没有。

观察其粘沙现象,如明之以前的器物多有不同程度的粘沙现象,清官民之窑足内积釉处也有粘沙,而仿品这一点却极少做到(伪品也有少数粘沙,然不像真品那样显得老化干燥),因其烧造工艺高于古时,釉也施得不是那么厚,不会造成积釉,再加多为模注而过于规整等原因,使之极少有粘沙。

纵观各个时期的足之做法都有其特别之处,所以还可鉴察其露胎痕迹之纹路,如南宋瓶脚就有圆圈之旋纹,元之器物也都多有旋坯痕并有鸡心点,明时则多有放射状的跳刀痕,旋坯痕则少(仅前几朝带有元朝之遗迹),清之民窑大多数能透过釉层看到旋坯之痕,官窑几乎看不到什么痕迹了,而仿品则往往做不到这点,不是过左就是过右。

上述各项古瓷底足的特点,都是判别古瓷还是新仿瓷器的重要依据之一。

当然随着新仿者水平的不断提高,新仿瓷器也能仿制刀痕,火石红等,但如仔细辨别还是能有所区分。

如新仿火石红有的铁红染料涂上去的的,认真鉴别便可知真伪。

古瓷鉴别包罗万象,学问深奥,但若能孜孜不倦,持之以恒抓住突破口,还是能举一反三、逐步掌握、乐在其中的。