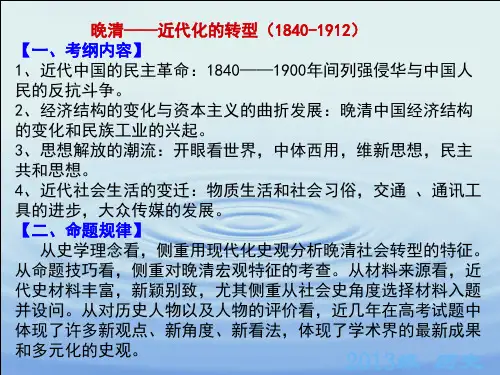

晚清近代化的转型

- 格式:ppt

- 大小:232.00 KB

- 文档页数:20

晚清中国社会的历史巨变与向近代社会的转型晚清时期,这一时期是中国历史的转型时期,中国社会从古代社会向近代社会转变。

社会性质发生巨大变化,社会经济结构、阶级关系、政治统治、思想文化等方面都发生了巨大变化。

中国近代化的进程在这一时期也开始起步并逐步发展。

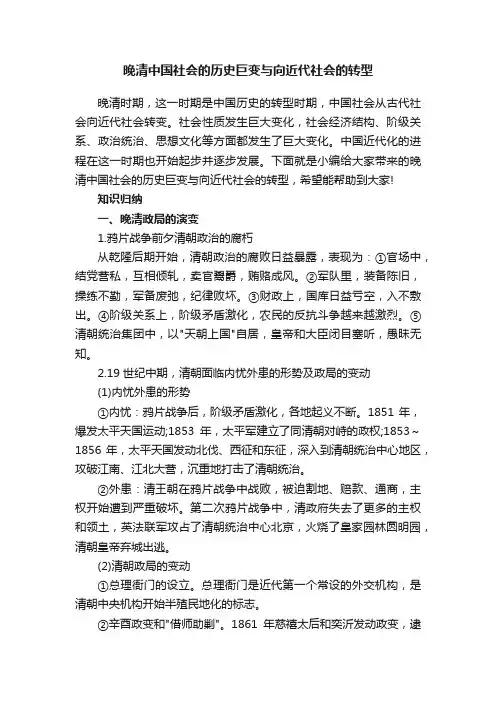

下面就是小编给大家带来的晚清中国社会的历史巨变与向近代社会的转型,希望能帮助到大家!知识归纳一、晚清政局的演变1.鸦片战争前夕清朝政治的腐朽从乾隆后期开始,清朝政治的腐败日益暴露,表现为:①官场中,结党营私,互相倾轧,卖官鬻爵,贿赂成风。

②军队里,装备陈旧,操练不勤,军备废弛,纪律败坏。

③财政上,国库日益亏空,入不敷出。

④阶级关系上,阶级矛盾激化,农民的反抗斗争越来越激烈。

⑤清朝统治集团中,以"天朝上国"自居,皇帝和大臣闭目塞听,愚昧无知。

2.19世纪中期,清朝面临内忧外患的形势及政局的变动(1)内忧外患的形势①内忧:鸦片战争后,阶级矛盾激化,各地起义不断。

1851年,爆发太平天国运动;1853年,太平军建立了同清朝对峙的政权;1853~1856年,太平天国发动北伐、西征和东征,深入到清朝统治中心地区,攻破江南、江北大营,沉重地打击了清朝统治。

②外患:清王朝在鸦片战争中战败,被迫割地、赔款、通商,主权开始遭到严重破坏。

第二次鸦片战争中,清政府失去了更多的主权和领土,英法联军攻占了清朝统治中心北京,火烧了皇家园林圆明园,清朝皇帝弃城出逃。

(2)清朝政局的变动①总理衙门的设立。

总理衙门是近代第一个常设的外交机构,是清朝中央机构开始半殖民地化的标志。

②辛酉政变和"借师助剿"。

1861年慈禧太后和奕沂发动政变,逮捕了辅政大臣,由慈禧太后垂帘听政,奕沂为议政王。

以辛酉政变为契机,中外反动势力开始走上公开勾结的道路。

1862年初,清政府决定向英法两国"借师助剿",中外反动势力联合镇压太平天国。

③汉族官僚势力的扩大。

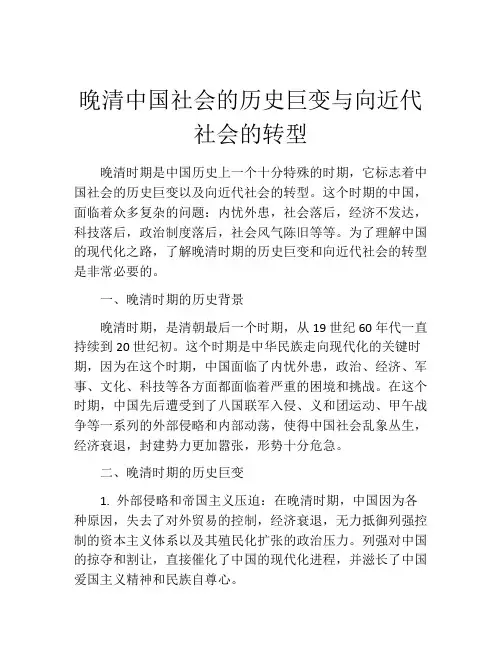

晚清中国社会的历史巨变与向近代社会的转型晚清时期是中国历史上一个十分特殊的时期,它标志着中国社会的历史巨变以及向近代社会的转型。

这个时期的中国,面临着众多复杂的问题:内忧外患,社会落后,经济不发达,科技落后,政治制度落后,社会风气陈旧等等。

为了理解中国的现代化之路,了解晚清时期的历史巨变和向近代社会的转型是非常必要的。

一、晚清时期的历史背景晚清时期,是清朝最后一个时期,从19世纪60年代一直持续到20世纪初。

这个时期是中华民族走向现代化的关键时期,因为在这个时期,中国面临了内忧外患,政治、经济、军事、文化、科技等各方面都面临着严重的困境和挑战。

在这个时期,中国先后遭受到了八国联军入侵、义和团运动、甲午战争等一系列的外部侵略和内部动荡,使得中国社会乱象丛生,经济衰退,封建势力更加嚣张,形势十分危急。

二、晚清时期的历史巨变1. 外部侵略和帝国主义压迫:在晚清时期,中国因为各种原因,失去了对外贸易的控制,经济衰退,无力抵御列强控制的资本主义体系以及其殖民化扩张的政治压力。

列强对中国的掠夺和割让,直接催化了中国的现代化进程,并滋长了中国爱国主义精神和民族自尊心。

2. 内部政治变化: 19世纪末期至20世纪初期,中国政治历经百折不挠的改革,其中有康有缪、有光绪维新、有戊戌变法等等,吸收和学习了外国的先进文明和文化,使得中国逐步向近代化转型。

然而,由于种种原因,尤其是官员贵族和大家族的反对,这些政治改革都失败了。

3. 内部经济变化: 在晚清时期,中国的经济萎靡不振,但同时,商业、货币、地产、铁路、邮政等领域的发展也逐渐加快。

这表明,中国经济已开始向市场经济转型,并正逐步走向全面的工业化和现代化。

4. 文化和思想改革: 在晚清时期,各种思潮和思想相互交融、碰撞。

一批现代科学和技术、哲学、政治、文学等领域的新思想、新学派、新的文化气息涌现出来,打破了旧有的思想桎梏,催生了民主、权利、法制、国家、民族、性别等一系列现代性的概念和观念,也为中国的现代化进程开辟了道路。

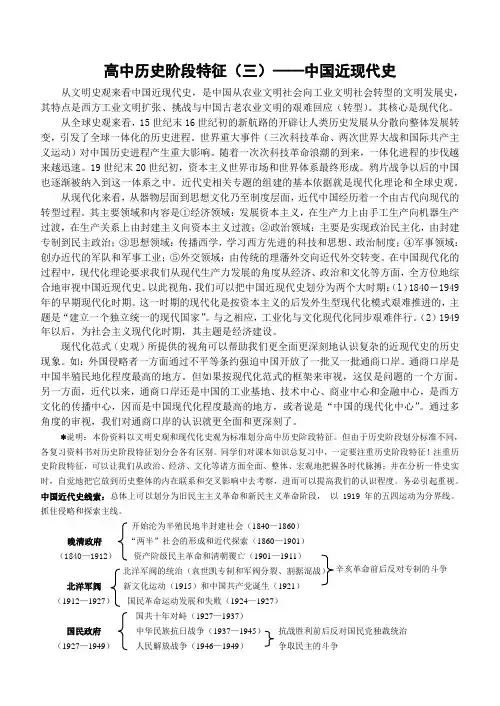

高中历史阶段特征(三)——中国近现代史从文明史观来看中国近现代史,是中国从农业文明社会向工业文明社会转型的文明发展史,其特点是西方工业文明扩张、挑战与中国古老农业文明的艰难回应(转型)。

其核心是现代化。

从全球史观来看,15世纪末16世纪初的新航路的开辟让人类历史发展从分散向整体发展转变,引发了全球一体化的历史进程。

世界重大事件(三次科技革命、两次世界大战和国际共产主义运动)对中国历史进程产生重大影响。

随着一次次科技革命浪潮的到来,一体化进程的步伐越来越迅速。

19世纪末20世纪初,资本主义世界市场和世界体系最终形成。

鸦片战争以后的中国也逐渐被纳入到这一体系之中。

近代史相关专题的组建的基本依据就是现代化理论和全球史观。

从现代化来看,从器物层面到思想文化乃至制度层面,近代中国经历着一个由古代向现代的转型过程。

其主要领域和内容是①经济领域:发展资本主义,在生产力上由手工生产向机器生产过渡,在生产关系上由封建主义向资本主义过渡;②政治领域:主要是实现政治民主化,由封建专制到民主政治;③思想领域:传播西学,学习西方先进的科技和思想、政治制度;④军事领域:创办近代的军队和军事工业;⑤外交领域:由传统的理藩外交向近代外交转变。

在中国现代化的过程中,现代化理论要求我们从现代生产力发展的角度从经济、政治和文化等方面,全方位地综合地审视中国近现代史。

以此视角,我们可以把中国近现代史划分为两个大时期:(l)1840-1949年的早期现代化时期。

这一时期的现代化是按资本主义的后发外生型现代化模式艰难推进的,主题是“建立一个独立统一的现代国家”。

与之相应,工业化与文化现代化同步艰难伴行。

(2)1949年以后,为社会主义现代化时期,其主题是经济建设。

现代化范式(史观)所提供的视角可以帮助我们更全面更深刻地认识复杂的近现代史的历史现象。

如:外国侵略者一方面通过不平等条约强迫中国开放了一批又一批通商口岸。

通商口岸是中国半殖民地化程度最高的地方。

历史教案:近代中国史——晚清社会的转型与变革一级标题:晚清社会的背景与特点晚清社会的转型与变革是指19世纪末至20世纪初,中国晚清朝政治、经济、文化等各个领域发生的一系列重大改革和变革。

这一时期,中国正面临外国列强侵略、内外矛盾加剧等各种问题,导致了晚清社会的动荡和演变。

二级标题1:政治改革与思潮兴起在晚清时期,由于西方列强对中国进一步开放市场的要求与压力不断增大,粤东两广义和团运动失败后,康有为、梁启超等思想家相继提出了“自强”、“富国”、“弱军”的主张。

他们认识到了政治改革的必要性,并呼吁进行改良;同时也提出了许多新思潮。

康有为主张“西法胜乎东学”,他用西方法律学说挑战传统儒家文化;梁启超则提出了“兴中会”的观点,倡导社会和谐与统一。

这些新思潮在当时引起了许多知识分子的共鸣,并为后来的革命活动奠定了思想基础。

二级标题2:社会经济的改革与变革晚清时期,中国的社会经济也出现了一系列的改革与变革。

随着西方列强的入侵和资本主义世界体系的发展,中国经济陷入了长期停滞。

在这个时候,自强运动兴起,许多中国商人开始学习西方先进技术和管理模式,并尝试引进外国企业。

此外,新兴产业如纺织、造船等也得到了一些发展。

同时,农村变革也逐渐展开,土地制度出现改良倾向,封建性质逐渐减弱。

这些经济上的转型和变革为晚清社会走向现代化打下了基础。

二级标题3:文化思潮与教育改革晚清社会中涌现出许多重要的文化思潮和教育改革运动。

在思想领域中,“戊戌变法”是晚清政府进行政治、军事、文化改革的重大尝试之一。

此次变法意在加强国家实力以抵御外来侵略,并推动社会发展。

同时,康有为、梁启超等思想家也在教育改革方面投入了很多努力。

他们主张科举制度的废除,提倡新教育运动,通过引进西方教育模式来推动中国的现代化。

二级标题4:社会动荡与政治革命晚清时期,中国社会陷入了矛盾重重的状态。

外国列强对中国发起了一系列不平等条约和侵略战争,使得国力日益衰退。

此外,内忧外患也加剧了社会不稳定情况。

高考历史备考:晚清时期中国社会转型:从中世纪走向近代化社会转型指的是社会经济结构、文化形态、价值观念等发生深刻变化。

东西方文明变迁中的社会转型是人类历史长河中的一个个精彩片断,是人类文明连延的新起点。

这种转型往往诱发社会、政治、经济、文化诸多方面的变革式革命,成为我们认识和把握历史发展规律的重要节点。

正因如此,社会转型问题很容易引起历史高考命题者的关注,长期以来成为历史高考命题的热点。

因而,在复习备考中,我们应特别关注社会转型问题。

为此,笔者专门对“晚清时期中国社会转型”这一专题进行梳理,希望起到抛砖引玉的作用。

【考点链接】历史行进到晚清(1840—1912年),伴随着鸦片战争的隆隆炮声,古老中国被迫卷入资本主义世界市场。

与此同时,无论是从总理衙门到外务部,从抗拒铁路、拆除铁路到大力兴修铁路,从私塾书院演变成新式学堂,还是以通商口岸为窗口的西化城市的出现和发展,都显示出这一时期的中国正缓慢的从中世纪向近代社会艰难的转型。

一、从君主专制向民主政治的转型1. 明朝废丞相,设内阁;清朝设立军机处,进一步加强了皇权,使君主专制发展到顶峰。

2. 1840年鸦片战争后,近代中国人民反抗侵略压迫、追求民族独立,反抗君主专制、追求民主自由成为时代潮流。

19世纪末的资产阶级维新派反对君主专制,主张君主立宪制;20世纪初清政府推出“新政”和“预备立宪”,促进了资本主义的发展;1911年的辛亥革命更是中国民主革命进程中的丰碑,建立起资产阶级共和国,使民主共和观念逐渐深入人心。

二、从古代的中央集权制到近代的共和再造1. 明太祖废除总揽地方军政大权的行中书省,设立三司,分别隶属于中央有关部门,使地方的权力集中到中央。

清朝设立军机处,在加强皇权的同时,使我国统一多民族国家得到巩固和发展。

2. 1851—1864年的太平天国运动,建立起以天京为都城的政权,与清政府形成长期的对峙局面,严重打击了清朝的中央集权统治。

为了镇压太平天国运动,清政府允许汉族地主兴办团练,出现了曾国藩的湘军、李鸿章的淮军、左宗棠的楚军等,这些军队的乡土、宗族意识十分强烈,不符合近代化军队的宗旨,一般认为它是中国近代军阀割据的根源之一。

浅析晚清的近代化历程近代化指在生产力发展和科技进步的推动下,人类社会从农业文明(农业社会)向工业文明(工业社会)演进变化的过程。

17、18世纪,当古老的中国沐浴在“落日的辉煌”(指康乾盛世)的时候,西方世界正迎来近代文明的曙光,近代化成为世界历史发展的主旋律。

当西方国家用“坚船利炮”打开中国大门,击碎“天朝上国”迷梦时,面对时局的变迁,晚清政府也不得不发出时代的颤音。

1.矛盾交织的背景1840年,鸦片战争爆发后,一系列不平等条约的签订,使中国的领土、领海、司法、关税、贸易等主权,遭到严重破坏。

西方国家利用侵略得来的特权,疯狂地向中国倾销商品和掠夺原料,使中国逐渐卷入资本主义世界市场,自给自足的封建经济逐步解体,大批农民和手工业者的破产,加剧了他们与外国侵华势力的矛盾,斗争逐渐兴起。

从此,中国开始沦为半殖民地半封建社会,外国资本主义和中华民族的矛盾成为各种矛盾中最主要的矛盾。

清政府把战争负担转嫁到广大人民身上,加紧搜括。

封建统治和沉重的剥削,导致阶级矛盾激化,人民的反抗斗争接连不断(太平天国运动等),封建统治危机重重。

面对各种矛盾的激化,为挽救其统治,清政府被迫调整内外政策,晚清近代化在国内外因素的共同作用下艰难起步。

2.艰难中起步(1840—1895年)鸦片战争中,英国侵略者的“坚船利炮”,使一些爱国分子从“天朝上国”的梦幻中惊醒了,面对民族危机的出现和封建统治危机的加深,他们抛弃骄傲自大的陈腐观念,寻求强国御侮之道,萌发了向西方学习的思想。

林则徐成为近代中国开眼看世界的第一人。

魏源在《海国图志》中系统了南洋、欧美各国历史、地理等情况,提出“师夷长技以制夷”。

如果说“新思想萌发”开创了思想近代化之先河,则洋务运动迈出了近代化实践上的第一步。

洋务运动是清政府在第二次鸦片战争爆发和太平天国运动兴起时,面对“内忧”、“外患”而进行的一场自救运动。

洋务运动引进的同封建生产关系所不相容的新生产力——西方先进的科技,必然在客观上加速封建生产关系的解体,刺激了民族资本主义产生,客观上促进了中国近代化的进程。

晚清时期中国海关的近代化转型与影响在晚清时期,中国社会经历了前所未有的变革,其中中国海关的近代化转型是一个引人注目的重要方面。

这一转型不仅对当时的中国经济和政治产生了深远的影响,也在一定程度上塑造了中国近代化的进程。

鸦片战争后,中国的国门被列强的坚船利炮强行打开,传统的海关制度已经无法适应新的形势。

在这种背景下,西方列强凭借不平等条约,逐步控制了中国的海关。

以英国人赫德为代表的外籍税务司制度建立起来,中国海关开始了近代化的转型。

在管理体制方面,近代中国海关引入了西方先进的管理理念和制度。

赫德对海关进行了一系列的改革,建立了一套严密的组织架构和严格的规章制度。

海关内部设立了不同的部门,如征税、船钞、邮政等,各部门分工明确,职责清晰。

同时,实行了严格的人事管理制度,选拔和任用人才注重能力和专业素养,而非传统的关系和背景。

这使得海关的工作效率得到了显著提高。

税收制度的改革也是海关近代化转型的重要内容。

过去,中国的海关税收混乱,漏洞百出,走私现象严重。

近代化转型后,海关建立了规范的税收征管体系,明确了各种货物的税率和征税标准,加强了对进出口货物的监管和查验。

这不仅增加了海关的税收收入,也在一定程度上保护了国内的产业。

在技术手段方面,中国海关引进了先进的技术设备和管理方法。

例如,采用了现代化的称重、计量和检测设备,提高了税收征管的准确性和公正性。

同时,建立了海关统计制度,对进出口贸易的数据进行详细的记录和分析,为政府制定经济政策提供了重要的依据。

中国海关的近代化转型对晚清时期的经济产生了多方面的影响。

首先,增加的海关税收为清政府提供了一定的财政支持。

在当时,清政府面临着内忧外患,财政困难,海关税收的增加在一定程度上缓解了财政压力。

其次,规范的税收制度和严格的监管措施,促进了对外贸易的有序发展。

尽管中国在对外贸易中仍处于不平等的地位,但相对稳定的贸易环境还是有利于国内商品的出口和国外商品的进口。

然而,我们也不能忽视这一转型带来的负面影响。

晚清现代化的趋势

晚清现代化的趋势可以总结为以下几个方面:

1.政治制度的改革:晚清时期,政治制度开始向西方学习,推行了类似宪政体制的变革。

1885年,首次设立了一个由举荐和选拔制度组成的科举考试,遴选出一批有才华的人才来参与国家的政治。

此后,又相继颁布了《政治体制编》(1900年)和《宪法大纲》(1907年),试图建立比较完备的宪政体制。

但由于政治体制上的反动势力较强,最终未能彻底实现。

2.经济形态的变化:清朝末期是中国经济从封闭向开放的过程中一个重要的时期。

西方资本开始进入中国市场,新兴产业也得到了快速的发展,如纺织业、造船业、煤矿业等。

同时,铁路、电报等基础设施建设也得到大力发展,使得国民生产能力、交通运输能力都得到提升。

3.文化思潮的转变:晚清时期,新文化、维新等思潮得到了发展,开始对传统文化进行质疑和反思,提出了许多新的思想理念。

包括渴望民主、自由,认为传统道德观念和家庭伦理有制约作用,呼吁实现社会平等,重视科学、技术等。

4.社会结构的变动:晚清时期,由于新兴产业一系列行业的出现,社会结构出现了变化。

原本以地主和官僚为主的封建社会逐渐退出历史舞台,而新的中产阶层和工人阶级逐渐崛起。

这种社会结构变动的趋势扩大了社会阶层的距离,加深了社会对于改革的渴望。

总而言之,晚清时期是中国历史上一个重要的现代化时期。

无论是政治、经济、文化和社会都面临了深刻的变革,这些变革奠定了现代中国的基础。

历史教案:近代中国史——晚清社会的转型与变革近代中国史是中国历史上一个重要的时期,这段历史涵盖了晚清社会的转型与变革。

晚清社会经历了一系列的动荡和挑战,从而催生出了一系列重大的变革和转型。

本文将通过分析晚清社会的背景、变革的原因以及变革带来的影响等方面,探讨晚清社会在近代中国史中的转型与变革。

一、晚清社会的背景晚清社会指的是19世纪末到20世纪初,即清末民初时期。

当时,国家整体实力相对衰弱,外国列强逐渐侵占中国领土,在军事、政治、经济等方面形成了一定程度上的控制和压迫。

与此同时,内部腐败也日益加剧,造成国家治理无力、民生困苦等问题。

二、晚清社会转型与变革的原因1. 外国列强入侵:19世纪以来,西方列强开始向东亚扩张,并逐渐侵占了中国领土。

不平等条约签订后,外国列强将中国变成殖民地和半殖民地,对中国实行掠夺和剥削。

这引发了民族危机,激起了国人的爱国情怀,促成了晚清社会的转型与变革。

2. 内外交困:晚清时期,不仅有外国列强的入侵和控制,还有内部政治腐败和动荡。

清朝政府由于官僚体制的固化、封建家族势力的掌控等原因,导致国内政治混乱不堪。

同时,军队弱化、经济衰退也加剧了社会不稳定。

3. 社会矛盾与动荡:晚清社会存在着严重的社会矛盾。

一方面是自然灾害频发、民生凋敝,百姓贫困潦倒;另一方面是地主阶级与农民之间的尖锐矛盾以及工商业资本主义与传统封建经济之间的冲突。

这些社会矛盾在晚清时期不断积累,并最终引爆出来。

三、晚清社会变革与转型1. 改良运动:在晚清社会中,涌现出了一批既反对满清王朝专制统治,又不主张彻底革命的人士。

他们试图通过改良来解决社会问题,推动国家走向现代化。

例如戊戌变法和百日维新就是这一时期所进行的重要改良运动。

然而,由于内外反对力量太强、政治勾心斗角等原因,这些改革都遭到了失败。

2. 辛亥革命:辛亥革命是晚清社会转型与变革的具体表现之一。

辛亥革命爆发于1911年,标志着中国封建专制政权结束,共和制度的建立。

晚清社会的历史巨变与近代社会转型1.鸦片战争前夕清朝政治的腐朽从乾隆后期开始,清朝政治的腐败日益暴露,表现为:①官场中,结党营私,互相倾轧,卖官鬻爵,贿赂成风。

②军队里,装备陈旧,操练不勤,军备废弛,纪律败坏。

③财政上,国库日益亏空,入不敷出。

④阶级关系上,阶级矛盾激化,农民的反抗斗争越来越激烈。

⑤清朝统治集团中,以"天朝上国"自居,皇帝和大臣闭目塞听,愚昧无知。

2.19世纪中期,清朝面临内忧外患的形势及政局的变动(1)内忧外患的形势①内忧:鸦片战争后,阶级矛盾激化,各地起义不断。

1851年,爆发太平天国运动;1853年,太平军建立了同清朝对峙的政权;1853~1856年,太平天国发动北伐、西征和东征,深入到清朝统治中心地区,攻破江南、江北大营,沉重地打击了清朝统治。

②外患:清王朝在鸦片战争中战败,被迫割地、赔款、通商,主权开始遭到严重破坏。

第二次鸦片战争中,清政府失去了更多的主权和领土,英法联军攻占了清朝统治中心北京,火烧了皇家园林圆明园,清朝皇帝弃城出逃。

(2)清朝政局的变动①总理衙门的设立。

总理衙门是近代第一个常设的外交机构,是清朝中央机构开始半殖民地化的标志。

②辛酉政变和"借师助剿"。

1861年慈禧太后和奕沂发动政变,逮捕了辅政大臣,由慈禧太后垂帘听政,奕沂为议政王。

以辛酉政变为契机,中外反动势力开始走上公开勾结的道路。

1862年初,清政府决定向英法两国"借师助剿",中外反动势力联合镇压太平天国。

③汉族官僚势力的扩大。

倚重满族官员是清朝的既定方针。

太平天国运动爆发以后,满族官员和八旗军队因腐化堕落丧失了战斗力。

清廷转而鼓励地方办团练,汉族官僚开始掌握武装,并成为对抗太平军的主要力量,慈禧太后不得不倚重汉族官僚曾国藩、李鸿章、左宗棠等人。

汉族官僚的势力在清政府中扩大了。

④洋务派与顽固派。

第二次鸦片战争以后,面对如何解决内忧外患的问题,清政府内部出现了洋务派和顽固派。