建筑体型与抗风

- 格式:docx

- 大小:17.53 KB

- 文档页数:1

节能建筑体型系数【原创实用版】目录1.节能建筑体型系数的定义2.节能建筑体型系数的重要性3.节能建筑体型系数的计算方法4.节能建筑体型系数在我国的应用现状5.提高节能建筑体型系数的措施正文一、节能建筑体型系数的定义节能建筑体型系数,是指建筑物外表面积与基底面积之比,是衡量建筑物形状对能源消耗的影响程度的一个重要参数。

一般来说,体型系数越低,建筑物的能源消耗就越低,因此,降低体型系数是实现建筑物节能的重要手段之一。

二、节能建筑体型系数的重要性节能建筑体型系数的重要性体现在以下几个方面:首先,降低体型系数可以减少建筑物的散热面积,从而降低散热损失,提高建筑物的保温性能。

其次,合理的体型系数可以有效降低建筑物的风荷载,提高建筑物的抗风性能。

最后,通过控制体型系数,可以优化建筑物的体型设计,提高建筑物的美观性和实用性。

三、节能建筑体型系数的计算方法节能建筑体型系数的计算方法是:体型系数=建筑物外表面积/基底面积。

在实际计算中,需要将建筑物的各个立面的面积相加,再除以基底面积。

这个计算过程较为简单,但需要对建筑物的各个立面进行精确测量,以保证计算结果的准确性。

四、节能建筑体型系数在我国的应用现状在我国,节能建筑体型系数的应用已经得到了广泛的推广。

我国相关法规规定,新建建筑物的体型系数必须符合相关标准,否则将无法通过验收。

同时,我国也鼓励对既有建筑物进行体型优化改造,以降低其能源消耗,提高其能源效率。

五、提高节能建筑体型系数的措施提高节能建筑体型系数的措施主要包括:优化建筑物的体型设计,尽量减少散热面积;采用保温材料,提高建筑物的保温性能;合理设置建筑物的开窗面积和位置,降低散热损失;采用绿化措施,提高建筑物的遮阴效果等。

总的来说,节能建筑体型系数是衡量建筑物能源消耗的重要参数,对于实现建筑物的节能目标具有重要的作用。

城市建筑抗风规范高层建筑和桥梁的抗风设计要求随着城市化进程的加快,高层建筑和大型桥梁在城市中扮演着越来越重要的角色。

然而,由于其高耸和开放的结构,它们也面临着来自自然环境的挑战,尤其是风力的影响。

为了确保这些建筑物的安全性和抗风能力,制定了城市建筑抗风规范,其中包括了高层建筑和桥梁的抗风设计要求。

一、高层建筑的抗风设计要求1. 结构设计:高层建筑必须经过细致的结构设计,以确保其能够抵御大风的冲击。

在设计过程中,需要考虑建筑物的高度、形状、重量、材料等因素,并采取相应的防护措施,如使用稳固的基础、结构加强和合理的抗风构件等。

2. 风荷载计算:高层建筑的抗风设计需要进行风荷载计算,以确定建筑物所需的抗风能力。

根据建筑的高度、形状和地理位置等因素,采用适当的方法和公式,计算出建筑物所受到的风荷载,并将其作为设计依据。

3. 抗倾覆设计:高层建筑对风的抗力主要包括抗倾覆能力。

建筑物在设计时应采取适当的措施,以增强其抗倾覆能力,如增加建筑物的自重,合理设置中心重心和抗倾覆构件等。

4. 楼层平面布置:高层建筑的楼层平面布置应考虑风的影响。

通常,设置偏心结构,将主要的结构构件布置在建筑物的中央位置,以提高建筑物的稳定性。

5. 预防措施:为了进一步提高高层建筑的抗风能力,还可以采取一些预防措施。

例如,在建筑物的外立面设置透气窗,以减小风力对建筑物的影响;使用抗风玻璃,以防止风力对玻璃的冲击等。

二、桥梁的抗风设计要求1. 结构设计:桥梁的结构设计应基于风荷载计算结果,采用合适的材料和断面形状,以确保桥梁具有足够的抗风能力。

另外,桥梁的支座和连接处的设计也需要考虑抗风要求。

2. 风荷载计算:桥梁的抗风设计需要进行准确的风荷载计算。

根据桥梁的几何形状、横截面特征和地理位置等因素,采用适当的风荷载计算方法,计算出桥梁所受到的风荷载,并将其作为设计依据。

3. 减小风阻力:为了降低桥梁对风的敏感度,设计中可以采取一些减小风阻力的措施。

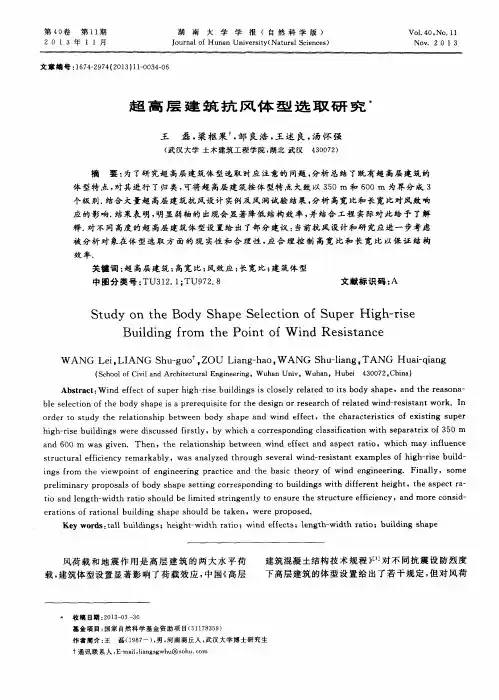

超高层建筑抗风体型选取研究作者:王磊梁枢果邹良浩王述良汤怀强来源:《湖南大学学报·自然科学版》2013年第11期摘要:为了研究超高层建筑体型选取时应注意的问题,分析总结了既有超高层建筑的体型特点,对其进行了归类,可将超高层建筑按体型特点大致以350 m和600 m为界分成3个级别.结合大量超高层建筑抗风设计实例及风洞试验结果,分析高宽比和长宽比对风致响应的影响.结果表明,明显弱轴的出现会显著降低结构效率,并结合工程实际对此给予了解释.对不同高度的超高层建筑体型设置给出了部分建议:当前抗风设计和研究应进一步考虑被分析对象在体型选取方面的现实性和合理性,应合理控制高宽比和长宽比以保证结构效率.关键词:超高层建筑;高宽比;风效应;长宽比;建筑体型中图分类号:TU312.1;TU972.8文献标识码:A风荷载和地震作用是高层建筑的两大水平荷载,建筑体型设置显著影响了荷载效应,中国《高层建筑混凝土结构技术规程》[1]对不同抗震设防烈度下高层建筑的体型设置给出了若干规定,但对风荷载却无此方面条文.随着超高层建筑高度的增加,结构各阶自振频率越来越低,风荷载常常取代地震荷载成为水平控制荷载,“重震轻风”的倾向应该得到纠正[2].气动外形的合理设置可以降低风敏感结构的风致响应[3-4],对于达到一定高度量级的超高层建筑,建筑体型优化被认为是最有效的气动控制措施,因为通过建筑体型优化来改变风特性是“治本”的行为.某大高宽比方形截面建筑风洞试验表明,该建筑横截面尺寸增大7%,在设计风速下的横风向响应就会减小40%~45%[2,5],足见建筑体型对风荷载的影响之大(本文认为,建筑高宽比和长宽比亦属于广义建筑体型的范畴).对于一般量级的超高层建筑(如300 m),不同建筑外形也会因风荷载大小产生显著影响,并有大量研究成果见诸报道[2-8].整体来看,既有体型优化研究是围绕两方面展开的,一是以标准层断面形状作为着重点,例如倒角、削角等;二是建筑断面沿竖向的尺寸及形状变化,如锥化、扭转、顶部开洞等.不足的是,既有体型优化方面的相关研究未能将建筑物高宽比、长宽比等宏观指标考虑在内,事实上,超高层建筑长宽比、高宽比的合理确定是后续工作的前提,因为它是建筑师在设计之初以及研究人员在研究对象选取时首先要考虑的问题.因而,一方面超高层建筑高宽比和长宽比本身有一个合理的选取范围需要专门分析,另一方面,在此取值范围的基础上,是否需要进一步做气动优化,采用何种优化方式及其优化效果也值得探讨.本文有所侧重地提出并初步探讨了这两个问题,以期为超高层建筑初步设计、抗风研究对象选取和体型优化研究的下一步工作等提供参考.至此,可将200 m以上的超高层建筑按体型和高度大致分为I,II,III 3类,分别为:200~350 m,350~600 m,600 m以上.具体来说,350 m以下的超高层建筑断面形状相对多样化,断面尺寸沿竖向变化不大,没有明显的抗风优化措施;350~600 m的超高层建筑断面形状多为近似方形,标准层平面尤其是顶部非标准层平面形状设置都起到了气动优化作用;600 m以上的建筑则采取了强有力的气动优化方案,断面形状设置和沿高锥形内收设计都明显考虑了风荷载效应.2风洞试验及结果分析2.1建筑断面长宽比影响选取了若干200 m以上实际工程做为分析对象,为增加可比性,所选对象主要为武汉地区的实际高层建筑,分别为:福州宇洋中央金座、菩提金国际金融中心、武汉证劵大厦、长江传媒大厦、武汉中华城、武汉永清A1塔楼.各建筑风洞试验布置见图6,相关工程参数见表2.以武汉永清塔楼为例,进一步分析不同风向角下的风致响应(见图7,风向角与坐标轴定义见图8).可以看出,强轴向的加速度及位移响应整体较小,弱轴向的风致响应则整体偏大,尤其当弱轴向处于横风向时,风致加速度及位移响应达到最大,且加速度响应和部分层间位移角超过了我国规范规定的最大限值[1].事实上,不论风致响应是否超过了规范阈值,两轴向加速度和内力效应差别如此之大必然会降低结构效率,因而是不尽合理的.2.2建筑高宽比的影响以上分析案例是200~400 m的超高层建筑,其分析结果证实了结构长宽比选取对风效应有很大影响,但不足以说明高宽比对风效应的影响,因为这些建筑断面形状等参数不尽相同,无法进行对比分析,并且这些建筑高度并不太高,即便建筑高宽比较大,其风致响应也常在容许范围之内.例如:武汉永清塔楼的高宽比(H/B)接近10,其加风致响应也只在很小程度上超过了规范阈值.我团队本世纪初的摆式气弹模型试验研究也证实[9],当高度360 m的高层建筑高宽比为9时,在B,D类地貌下都未出现大幅涡激振动响应.但是,当高层建筑的高度更高时,结构的上半部分将处于梯度风高度之上,如果对高宽比不加限制,是否会在设计风速内出现大幅位移就值得考虑了.基于上述分析,本文进行了多自由气弹模型试验,以对比文献[9]的试验结论.模型设计效果见图9,该模型对应的实际建筑尺寸为600 m×60 m×60 m,对应的实际频率为0.1 Hz,可调阻尼范围为ξ=1%~3%,这些参数与既有建筑比较一致.图10显示了风致位移响应随风速的变化曲线.图中各参数含义为:斯克拉顿数Sc=2Mξ/(ρD2);M,ρ,D分别为均匀当量质量、空气密度和迎风面宽度.图中数据是按缩尺比折算到实际后的结果.可以看出,在B类和D类流场中该建筑都出现了大幅涡致位移响应,在梯度风速57 m/s(折合基本风压0.70 kPa)时,小斯克拉顿数建筑顶部侧移均方根值与高度之比为1/250,大斯克拉顿数建筑顶部侧移均方根值与高度之比也达到了1/410,把均方根位移划算成极值位移后,将严重超过我国规范阈值.2.3竖向体型的确定明确建筑的长宽比、高宽比对风效应的影响规律后,就容易得出不同高度建筑长宽比与高宽比的合理取值范围,然后可在此取值范围的基础上,并参考第1节的内容,最终初步确定出建筑在水平向和竖向的体型气动优化方式,如角部处理、锥化处理、顶部开洞等.至于这些优化方式的具体效果如何则需要进行专门的深入研究.3机理分析对于不同长宽比的矩形断面柱体来说,斯托罗哈数St随着长宽比的增大而减小 [10,12],由此可求得漩涡脱落频率(n=vSt/D, D,v分别为迎风面特征尺寸和平均风速).矩形断面超高层建筑长宽比较大时,弱轴向的自振频率偏低,当来流垂直于短边作用时,漩涡脱落频率较小,此时的尾流激振效应会造成较大的横风向响应.对于不同高宽比的高层建筑来说,高宽比的增大常常伴随着结构频率的降低和特征尺寸D的相对减小,加之表征漩涡脱落频率的无量纲参数St较小,漩涡脱落频率就更容易接近建筑自振频率,进而造成大幅涡致响应甚至涡激共振现象.另外,当建筑高度较高时,平均风速剖面的沿高变化规律可能带来两方面的结果.一是上部较大的风速会增大漩涡脱落频率,使其更接近结构频率;二是风速达到一定高度后近似保持不变,该高度之上的漩涡发放频率比较一致,使得建筑物的风荷载竖向相关性增大,从而引发大幅涡激振动响应,这也解释了为什么高度越高的建筑高宽比限制越严格.综上所述,降低结构响应有3种方法:一是在考虑经济成本的前提下合理增大结构刚度和频率;二是通过结构尺寸来改变漩涡发放频率,比如适当控制高宽比,并严格控制长宽比在一定限值内(比如1.5);三是通过结构的断面形状及竖向外形优化来改变漩涡发放的特性.当然,在考虑适用性和经济性的前提下,使建筑物在不同重现期风速下满足安全性要求是抗风设计的最终目的,因而,是否有必要采取气动控制措施以及采取何种控制措施不是一成不变的,而是对不同基本风压的地区要区别对待.由于轴力、弯矩、位移与建筑高度分别呈线性、平方和四次方的关系[13],即随高度增加位移增大最快,过大侧向位移可能引发结构性或非结构性破坏,PΔ效应产生的附加弯矩又会加剧结构侧向变形,因而,高层建筑不仅需要较大承载力,而且需要较大的刚度,使结构侧向变形限制在一定范围内.一般来说,增加结构刚度有2种方式:一是改善材料强度或结构构件布置方式(尺寸、体系等);二是控制结构高宽比和长宽比.第1种方式在增加结构刚度的同时控制了结构受风面积,从而有效抑制了风致静力效应,第2种方式增加了结构刚度和频率,并使迎风面尺寸D增大,降低了漩涡脱落频率,使风致动力效应得到有效控制,长宽比的控制会改善矩形断面建筑承受水平荷载时的剪力滞后现象,进而增加结构效率.显然,对于超高层建筑,采用第2种方法是更为有效的,即控制结构高宽比使结构不至于过柔,并严格限制长宽比避免明显弱轴的出现.4结论本文主要研究了高宽比、长宽比对建筑风效应的影响,并概括性地分析了建筑竖向体型选取问题,结论有以下几条:1)长宽比较大的超高层建筑弱轴向风效应显著大于强轴向,高宽比较大的高层建筑顶部位移较易超过规范阈值,对建筑长宽比和高宽比进行合理控制可显著降低风致响应,在建筑初步设计时应对此有所考虑.比如,在没有有效的气动控制措施时,建筑长宽比不宜大于1.5,并严格控制在2以内,高宽比应控制在10以内,且越高的建筑越对高宽比限制越严格.2)超高层建筑按体型特点可大致以350 m和600 m为界限分成3个级别.200~350 m高层建筑的断面形状相对灵活多样,一般不必进行专门的抗风优化设计,但要适当控制结构高宽比和长宽比;350~600 m高层建筑的标准层平面形状可选择有利于抗风的近似方形,结构顶部应进行适当气动优化;600 m以上高层建筑的断面形状和沿高外形设置都应采取强有力的气动优化方案.3)可对不同体型的高层建筑进行专门分析,确定出不同条件下超高层建筑体型选取的具体规定,以避免建筑师在设计之初和研究人员在对象选取时过于盲目,尤其对低于600 m的超高层建筑,其标准层断面通常是矩形、方形等规则形状,更容易形成规范并具有较大的现实意义.参考文献[1]住房和城乡建设部.JGJ3—2010高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2011.[2]汪大绥,周建龙,包联进. 超高层建筑结构经济性探讨[J]. 建筑结构,2012,42(5):1-7.[3]XIE Jiming. Aerodynamic optimization in supertall building designs[C]//The Seventh International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Its Applications. Shanghai,2012:104-111.[4]张志田,卿前志,肖玮,等. 开口截面斜拉桥涡激共振风洞试验及减振措施研究[J]. 湖南大学学报:自然科学版,2011,38(7):1-5.[5]全涌,陈斌,顾明. 大高宽比方形截面高层建筑的横风向风荷载及风致响应研究[J]. 建筑结构,2010,40(2):89-92.[6]MIYASHITA K, OHKUMA T,TAMURA Y.Windinduced response of highrise buildings[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 50: 319-328.[7]顾明,叶丰. 典型超高层建筑风荷载频域特性研究[J].建筑结构学报,2006,27(1):30-36.[8]赵昕,丁洁民,孙华华,等. 上海中心大厦结构抗风设计[J]. 建筑结构学报,2011,32(7):1-7.[9]吴海洋.矩形截面超高层建筑涡激振动风洞试验研究[D].武汉:武汉大学土木建筑工程学院,2008.[10]梁枢果,刘胜春,张亮亮,等. 矩形高层建筑横风向动力风荷载解析模型[J]. 空气动力学学报,2002,20(1):32-39.[11]顾明,王凤元,张锋. 用测力天平技术研究超高层建筑的动态风载[J]. 同济大学学报,1999,27(3):259-263.[12]LIANG Shuguo, LIU Shengchun, LI Q S.Mathematical model of acrosswind dynamic loads on rectangular tall buildings[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,1993, 50:329-339.[13]包世华,张铜生. 高层建筑结构设计和计算[M]. 北京:清华大学出版社,2005:10-40.。

建筑结构抗风设计在如今经济高速发展的同时,建筑的高度也飞速增高,而且建筑体型越来越复杂。

高楼引来“风速杀手”。

由于高层、超高层建筑鳞次栉比而引发峡谷效应,使城市街道风速加大,以致危及行人和行车安全。

这种峡谷效应还表现在某些高楼部分外墙表面因风速过大产生巨大负压,玻璃幕墙或大墙板块会像雪崩一样脱落,高档门窗等也常常会发生突然崩塌、坠落伤人事故。

所以,建筑高度的增高和复杂的体型使得建筑结构抗风设计的难度也在不断提高。

我们要明白风对建筑的危害机理才能更好地进行抗风设计。

风是紊乱的随机现象。

风对建筑物的作用十分复杂,规范中关于风荷载值的确定适用于大多数体型较规则、高度不太大的单幢高层建筑。

目前还没有有效的预测体型复杂、高柔建筑物风作用的计算方法;摩天大楼可能造成很强的地面风,对行人和商店有很大影响;当附近还有别的高层建筑时,群体效应对建筑物和建筑物之间的通道也会造成危害。

风对建筑物表面的作用力大小,与建筑物体型、高度、建筑物所处位置、结构特性有关。

我国是世界上遭受台风灾害最为严重的国家之一,每年因台风灾害造成的经济损失十分惨重。

城市各类建筑物的损坏与倒塌是风灾直接损失的主要组成部分,快速预测和评估城市建筑物遭受风灾后的损伤情况,对城市防灾减灾工作至关重要,也是目前土木工程领域急待解决的一个问题。

接下来让我们看一些比较成功的抗风设计的实例。

1974年美国芝加哥建成443m高(加上天线达500m)110层的西尔斯大楼成为当时世界最高的建筑,纽约的世界贸易中心大厦(412m,110层)只能让位,退居第二。

大楼由9个标准方形钢筒体(22.9mx22.9m)组成。

该结构由SOM设计.建筑师为FazlurKahn。

建造到52层减少2个简体.到67层再减少2个简体.到92层再减少3个简体.到顶部变成2个简体。

这种独特结构的确引人人胜。

它是多筒结构中的巨型结构.每一个筒体都是单独简体,本身具有很好的刚度和强度,能够单独工作。

浅谈高层建筑结构风荷载及抗风设计摘要:风荷载与高层建筑的安全和使用有着密切关系,过大的侧向位移会使结构产生过大的附加内力,这种内力与位移成正比,附加内力越大位移越大,以致形成恶性循环,可能导致或者加速建筑物的倒塌。

过大的侧向变形也会导致结构性的损坏或者裂缝,从而危及结构的正常使用,影响人们的生活和工作,本文简要介绍了风的起因、特性、风荷载的计算,以及高层建筑结构抗风设计。

关键词:风荷载;高层建筑;体型;抗风设计一、风荷载1、风的特性风是由于气压分布不均引起空气流动的结果,随着建筑物高度的增加,风速也会随之产生变化。

当气流遇到建筑物时,在建筑物表面产生吸力或者压力,即形成风荷载。

风荷载的大小主要与近地风的性质、风速、风向有关,也与建筑物的高度、形状和地表状况有关。

风荷载是由于建筑物阻塞大气边层气流运动而引起的,风荷载的特点有以下几点:1、风荷载与空间位置、时间有关,并且还受到地形、地貌、周围建筑环境的影响,具有不确定性;2、风荷载与建筑物的外形有关,建筑物不同部位对风的敏感程度不同;3、对于具有显著非线性特征的结构,风荷载可能会产生流固耦合反应;4、脉动风的强度、频率、风向是随机的,具有不确定性;5、风荷载具有静力和动力双重特点,动力部分即脉动风的作用会引起高层建筑物的振动。

建筑物风荷载主要包括三部分:平均风压产生的平均力、脉动风压产生的随机脉动力、由于风引起建筑物振动产生的惯性力。

2、风荷载的计算我国规范GB50009-2012《建筑结构荷载规范》规定,垂直于建筑物表面的风荷载标准值应按下式计算式中:为风荷载标准值(KN/m2);为高度Z处的风振系数;为风荷载体型系数;为风压高度变化系数;为基本风压(KN/m2);基本风压与高层建筑结构的安全性、经济性、适用性有着密切关系,基本风压的确定方法和重现期关系到建筑结构在风荷载作用下的安全。

我国确定风压的方法包括对观测场地、风速仪的类型和高度以及统计方法的规定,重现期为50年的风压为基本风压。

建筑抗风技术措施在建筑工程中,风力是一种常见的外力因素,对于高层建筑尤其重要。

为了确保建筑物的安全性和稳定性,必须采取一系列的抗风技术措施。

本文将探讨一些常见的建筑抗风技术措施,以及它们的原理和应用。

第一部分:结构设计1. 建筑形式设计建筑形式设计是建筑抗风的基础。

通常采用流线型、圆角等线条设计来减小风阻力。

此外,合理的建筑高度、宽度和比例也是抗风的重要考虑因素。

2. 物理模型试验在建筑设计的早期阶段,进行物理模型试验是评估建筑性能和确定合适的抗风措施的重要手段。

通过在风洞中对建筑模型进行试验,可以模拟真实的风场条件,检测建筑物在不同风速下的响应。

3. 结构材料选择合适的结构材料可以提高建筑的抗风能力。

常见的结构材料如钢材和混凝土具有较高的强度和刚度,能够有效抵抗风力的作用。

此外,增强材料如玻璃纤维和碳纤维等也可以用于提高结构的抗风性能。

4. 结构布置和连接合理的结构布置和连接是确保建筑抗风的关键。

通过采用适当的结构布置和连接方式,可以增加结构的整体刚度和稳定性。

常见的技术措施包括采用梁柱结构、设置剪力墙和加固关键连接节点等。

第二部分:立面设计1. 抗风玻璃设计建筑物的立面玻璃设计是抗风技术的重要组成部分。

采用耐风玻璃和透明塑料材料可以提高建筑的整体抗风性能。

此外,增加双层玻璃或透明隔热层也可以减小风力对建筑的影响。

2. 立面透气性设计适当的立面透气性设计可以减小风压,降低建筑物受风影响的风险。

通风口、透风窗和空气层等设计可以有效减小风力对建筑物的作用力,提高建筑物的抗风性能。

3. 立面细部设计在立面的细部设计中,必须考虑到不同部位的风压差异和风荷载分布的不均匀性。

通过合理的防尘措施、抗风护栏和风挡板等细节设计,可以有效减小外部风力对建筑物的影响。

第三部分:风洞模拟1. 风洞试验风洞试验是建筑抗风技术措施的重要手段之一。

通过在风洞中对建筑物进行试验,可以全面了解建筑物在不同风速下的响应和风力分布情况。

抗风柱的风荷载体型系数

抗风柱的风荷载体型系数是指抗风柱受到风荷载时所产生的阻力与风荷载的比值。

根据国家标准《建筑抗风设计规范》(GB 50009-2012)中的

规定,抗风柱的风荷载体型系数一般可以查询相关的查表结果,也可以通过计算获得。

具体取值取决于抗风柱的几何形状、表面粗糙度以及安装方式等因素。

根据规范中的计算方法,抗风柱的风荷载体型系数可以分为两种:平直抗风柱和嵌入抗风柱。

对于平直抗风柱,其风荷载体型系数的计算公式为:

Cf = (Γf * Aw) / (H * b)

其中,Cf为风荷载体型系数,Γf为风场调整系数,Aw为平直抗风柱的参考面积,H为平直抗风柱的高度,b为平直抗风柱

的宽度。

对于嵌入抗风柱,其风荷载体型系数的计算公式为:

Cf = (Γf * Aw) / (D * H)

其中,Cf为风荷载体型系数,Γf为风场调整系数,Aw为嵌入抗风柱的参考面积,D为嵌入抗风柱的等效直径(取最大外径),H为嵌入抗风柱的高度。

需要注意的是,不同的抗风柱形状和安装方式,其风荷载体型

系数的计算方法和取值也会有所差异。

因此,在实际设计过程中,需要根据具体情况进行计算和确定。

高层建筑结构设计与抗风性能分析随着城市化进程的加快,高层建筑在城市中拔地而起,成为城市的地标和标志。

然而,高层建筑在设计和建造过程中需要兼顾其结构强度和抗风性能,以确保其安全可靠。

本文将讨论高层建筑结构设计与抗风性能分析的关键要素和方法。

一、高层建筑结构设计要素1.1 基础选址高层建筑的基础选址是结构设计的首要考虑因素。

合理的基础选址可以减少土地开挖,降低地基承载压力,降低建筑成本。

同时,基础选址还需要考虑地下水位、土壤的工程特性以及自然灾害等因素。

1.2 结构类型选择高层建筑的结构类型选择将影响其整体稳定性和抗风性能。

常见的结构类型包括钢筋混凝土框架结构、钢结构和钢筋混凝土剪力墙结构等。

不同结构类型的选择需考虑建筑功能、建筑高度、地震要求和风压要求等。

1.3 结构材料选择结构材料的选择直接关系到高层建筑的承载能力和抗风性能。

常见的结构材料包括钢材、混凝土、预应力混凝土等。

材料的选择需综合考虑其强度、稳定性、耐久性以及施工难度等因素。

二、高层建筑结构抗风性能分析方法2.1 静风荷载计算静风荷载计算是分析高层建筑对风力的抵抗能力的关键步骤。

根据国家规范和相关风洞试验数据,可以计算出在不同高度、不同风速下的静风压力。

通过静力分析,可以评估建筑结构的强度和稳定性。

2.2 动力特性分析高层建筑在遭受风力作用时会产生结构振动,因此需要对其动力特性进行分析。

通过建立数学模型和计算振型频率和振型形态,可以评估建筑结构在不同频率和幅度的风荷载下的响应情况。

2.3 结构优化设计结构优化设计是提高高层建筑抗风性能的关键环节。

通过对结构的几何形状、材料选型和构件布置等方面进行优化,可以提高结构的整体稳定性和抗风能力。

2.4 疲劳分析高层建筑在遭受长期风力作用下会产生疲劳现象,从而严重影响其安全性能。

通过应力-时间历程分析和材料疲劳试验,可以评估结构在长期风荷载下的疲劳寿命,并采取相应的措施延长结构的使用寿命。

结论高层建筑结构设计与抗风性能分析是确保高层建筑安全可靠性的重要工作。

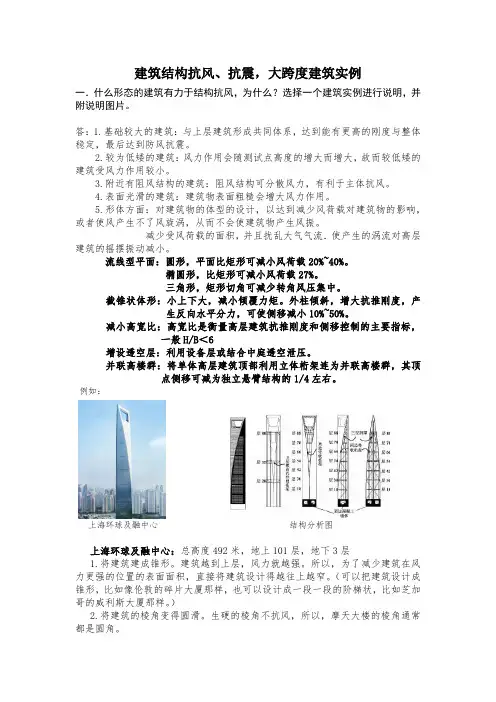

建筑结构抗风、抗震,大跨度建筑实例一.什么形态的建筑有力于结构抗风,为什么?选择一个建筑实例进行说明,并附说明图片。

答:1.基础较大的建筑:与上层建筑形成共同体系,达到能有更高的刚度与整体稳定,最后达到防风抗震。

2.较为低矮的建筑:风力作用会随测试点高度的增大而增大,故而较低矮的建筑受风力作用较小。

3.附近有阻风结构的建筑:阻风结构可分散风力,有利于主体抗风。

4.表面光滑的建筑:建筑物表面粗糙会增大风力作用。

5.形体方面:对建筑物的体型的设计,以达到减少风荷载对建筑物的影响,或者使风产生不了风旋涡,从而不会使建筑物产生风振。

减少受风荷载的面积,并且扰乱大气气流.使产生的涡流对高层建筑的摇摆振动减小。

流线型平面:圆形,平面比矩形可减小风荷载20%~40%。

椭圆形,比矩形可减小风荷载27%。

三角形,矩形切角可减少转角风压集中。

截锥状体形:小上下大,减小倾覆力矩。

外柱倾斜,增大抗推刚度,产生反向水平分力,可使侧移减小10%~50%。

减小高宽比:高宽比是衡量高层建筑抗推刚度和侧移控制的主要指标,一般H/B<6增设透空层:利用设备层或结合中庭透空泄压。

并联高楼群:将单体高层建筑顶部利用立体桁架连为并联高楼群,其顶点侧移可减为独立悬臂结构的1/4左右。

例如:上海环球及融中心结构分析图上海环球及融中心:总高度492米,地上101层,地下3层1.将建筑建成锥形。

建筑越到上层,风力就越强。

所以,为了减少建筑在风力更强的位置的表面面积,直接将建筑设计得越往上越窄。

(可以把建筑设计成锥形,比如像伦敦的碎片大厦那样,也可以设计成一段一段的阶梯状,比如芝加哥的威利斯大厦那样。

)2.将建筑的棱角变得圆滑。

生硬的棱角不抗风,所以,摩天大楼的棱角通常都是圆角。

不过,还可以通过在边缘切小口达到类似的效果。

以台北101为例。

3.在建筑上打开一些孔洞。

上海的环球金融中心和沙特的王国中心这样的摩天大楼都在大楼顶部开了一个孔,让风正好从风力最强的位置穿透建筑。

建筑结构中的抗风技术解析在建筑设计和建造过程中,抗风技术是至关重要的一项考虑因素。

风力是一种强大的自然力量,如果不加以合理的抵抗和控制,可能对建筑物造成严重破坏甚至倒塌的风险。

本文将对建筑结构中常见的抗风技术进行解析,并探讨其原理和应用。

一、加固结构的方法为了增强建筑抵抗风力的能力,我们常常会采取以下方法来加固建筑结构:1. 增加建筑物的重量通过增加建筑物的总重量,可以有效地增加其抗风性能。

较重的建筑物想要受到较大的风力影响,需要风力更强的风才能将其推倒。

常见的增加建筑重量的方法包括增加结构材料的密度、增加构件的数量、增加装饰层的厚度等。

2. 采用合适的结构形式在建筑设计阶段,选择合适的结构形式对于增强抗风性能至关重要。

例如,传统的框架结构和筒体结构多用于抵御风力侧向作用。

另外,对于高层建筑,采用框架-筒体结合的复合结构形式,能够有效控制建筑的侧向位移和变形。

3. 增设抵抗风力的部件在建筑结构中,我们经常会增设一些特殊的抗风部件。

例如,在高层建筑中,常会在顶部设置风电场、屋顶加固钢绳网等。

这些部件能够分散风力作用于建筑物上的压力,减小其对建筑结构的影响,从而提高抗风性能。

二、抗风技术的原理与应用1. 筒体结构的抗风原理传统的筒体结构在抵御风力方面具有良好的性能。

筒体结构的原理是通过其特殊的形状,使风力在建筑表面产生旋转并且改变气流方向,从而有效地分散和减小了风力作用在建筑物上的压力。

常见的筒体结构包括圆筒、弧形、圆锥等。

2. 框架结构的抗风原理框架结构是一种应力传递型结构,其抗风原理主要是通过构件之间的刚性连接,将风力从高处传递到地基,从而保持整个建筑的稳定。

框架结构的优点是对阻尼和刚度的调节能力较强,因此适用于抗风能力要求较高的建筑物,如高层建筑、桥梁等。

3. 结构加强的技术应用在现代建筑设计中,我们可以应用一些特殊的技术来增强建筑物的抗风能力。

例如,采用预应力混凝土技术可以提高结构的整体刚度和稳定性,从而增强抗风能力。

高层建筑结构的抗风设计在当今城市的天际线中,高层建筑如林立的巨人般矗立。

它们不仅是城市繁荣的象征,更是人类建筑技术和智慧的结晶。

然而,在这些高耸入云的建筑背后,隐藏着一个至关重要的设计考量——抗风设计。

风,这个看似无形却力量强大的自然元素,对于高层建筑来说,是一个不容忽视的挑战。

风对高层建筑的影响是多方面的。

首先,强风会对建筑物产生直接的水平推力。

想象一下,狂风呼啸而过,用力地推搡着高楼,这可能导致建筑物的结构变形甚至损坏。

其次,风的作用还可能引起建筑物的振动。

持续的振动不仅会让居住或工作在其中的人们感到不适,长期下来还可能对建筑结构的耐久性产生负面影响。

此外,风在建筑物周围形成的复杂气流,可能导致局部的压力差异,从而影响窗户、外墙等构件的性能。

为了应对风的挑战,工程师们在进行高层建筑结构的抗风设计时,需要综合考虑多个因素。

建筑的形状和体型就是其中的关键之一。

流线型的设计能够有效地减小风的阻力,减少风对建筑物的作用力。

比如,一些现代高层建筑采用了逐渐收窄的外形,类似于竹笋的形状,这样的设计可以使风更顺畅地流过建筑,降低风的冲击。

结构体系的选择对于抗风性能也起着决定性的作用。

框架结构、剪力墙结构、筒体结构等不同的结构形式,在抵抗风荷载方面具有不同的特点。

框架结构具有较好的灵活性,但在抗侧力方面相对较弱;剪力墙结构则能够提供较强的抗侧刚度,适合抵抗较大的风荷载;筒体结构则集合了框架和剪力墙的优点,具有出色的抗风性能。

在实际设计中,工程师需要根据建筑的高度、用途、地理环境等因素,选择最合适的结构体系。

在抗风设计中,风洞试验是一项不可或缺的手段。

通过在风洞中模拟真实的风环境,对建筑模型进行测试,可以获取风对建筑物的作用力、压力分布等详细数据。

这些数据为设计师提供了宝贵的依据,帮助他们优化建筑的设计。

例如,根据风洞试验的结果,可以调整建筑的外形、优化窗户的布置,或者增加一些抗风构件。

除了结构设计,建筑材料的选择也与抗风性能息息相关。

风荷载体型系数μs表

风荷载体型系数是一个重要的概念,用于描述建筑物在风荷载作用下的变形情况。

它反映了建筑物的形状、大小和结构材料等因素对风荷载的影响。

下面是常见的建筑物风荷载体型系数表,供您参考。

| 建筑物类型 | 体型系数μs |

| ---- | ---- |

| 高层建筑 | 0.3~0.5 |

| 多层建筑 | 0.2~0.3 |

| 桥梁 | 0.3~0.5 |

| 烟囱 | 0.4~0.6 |

| 输电塔 | 0.4~0.6 |

需要注意的是,体型系数并不是一个简单的常数,它受到建筑物的形状、大小、材料和风速等多种因素的影响。

在实际设计中,需要根据具体情况进行计算和调整,以确保建筑物在风荷载作用下的安全。

拓展:

体型系数是风工程中的一个概念,用于描述建筑物在风荷载作用下的变形情况。

它反映了建筑物的形状、大小和结构材料等因素对风荷载的影响。

在建筑设计中,体型系数的确定对于建筑物的风荷载设计和安全评估至关重要。

体型系数的确定通常基于建筑物的高度、形状、材料等因素,并根据相应的规范和标准进行计算和评估。

在高层建筑的设计中,体型系数的确定尤为重要,因为它们通常具有更大的迎风面积和更高的高

度。

在实际设计中,建筑师和工程师需要根据具体情况进行计算和调整,以确保建筑物在风荷载作用下的安全。

此外,为了提高建筑物的抗风能力,还可以通过结构优化、结构设计和建筑材料的选择等方式来进行设计和改进。

建筑结构设计的抗风设计一、引言建筑结构设计中,抗风设计是至关重要的一环。

随着气候变化和自然灾害的增加,建筑物面临的风力挑战日益严峻。

本文将探讨建筑结构设计中的抗风设计,包括设计原则、主要影响因素以及常用的抗风设计方法。

二、设计原则1. 安全性原则抗风设计的首要原则是确保建筑物的安全性。

要根据当地的气候条件,确定适当的设计风速,并根据这个风速进行结构设计。

在设计过程中,要充分考虑建筑物的使用年限,采用合理的强度设计,以确保建筑物在极端风力下的稳定性和安全性。

2. 经济性原则除了安全性,抗风设计还要考虑经济性。

建筑结构设计中的抗风设计应该在保证安全的前提下,尽量减少材料、成本和能源的消耗。

通过合理的结构布置和优化设计的方法,可以在不影响建筑物稳定性的情况下,降低工程造价。

三、影响因素1. 地理环境地理环境是一个风洞效应的重要因素。

地形、地势和地表覆盖物的不同都会对风的流动产生影响。

建筑结构设计时,需要充分考虑周围环境的因素,合理调整建筑物的高度、体型和朝向,以减小风对建筑物的影响。

2. 建筑物特性建筑物的形状、高度、体积和材料等都会对其抗风性能产生影响。

一般来说,流线型的建筑物比较能够减小风的阻力,从而减小风力对建筑物的载荷。

另外,采用轻质材料、减少建筑物表面的突出部分,也能有效减小风力作用。

3. 风力特性风的强度和方向是抗风设计的重要依据。

通过风洞试验、数值模拟等手段,可以获取当地风的统计数据,确定设计风速。

此外,建筑物所在地的历史风灾情况也需要考虑,以便更好地评估风对建筑物的影响。

四、常用的抗风设计方法1. 设计风速根据当地的气象数据和风洞试验结果,确定合理的设计风速。

通常采用不同的风区划分,确定不同类型的建筑物的设计风速。

2. 结构体系选择根据建筑物的形态和所处环境,选择合适的结构体系。

常见的结构体系包括框架结构、筒体结构、拱形结构等。

不同的结构体系对风的响应有不同的特点和抗风性能。

3. 结构布置和优化合理的结构布置可以改善建筑物的抗风性能。

建筑工程中的建筑物抗风技术建筑物的抗风技术是指在建筑设计和施工中采取的措施,以保证建筑物在强风和恶劣气候条件下的稳定性和安全性。

在大风环境下,建筑物所受到的风载荷会急剧增加,如果不采取适当的抗风措施,建筑物可能会发生倒塌或结构损坏的情况。

因此,合理的建筑物抗风技术对于确保建筑物的可靠性和持久性至关重要。

一、建筑物设计阶段的抗风技术在建筑物设计阶段,抗风技术的考虑是十分重要的。

以下是一些建筑物设计阶段常用的抗风技术措施:1.适当选择建筑物的立面和结构形式。

特别是在高风区域,建筑物的形状应该尽量降低对风的阻力,减少风的侧向压力对建筑物的影响。

例如,圆柱形结构和圆弧形立面比方正形结构和立面更能减少风的影响。

2.合理布置建筑物的出入口。

在设计阶段,要避免将大门或大窗户直接朝向风向,这样可以减少风压力对建筑物的影响。

此外,还可以通过增加门厅或廊道等结构来缓冲风力,减轻风对建筑物的冲击。

3.优化建筑物的结构设计。

在设计建筑物的结构时,应根据地区的风速和风向特点,合理选择结构材料和梁柱的尺寸,确保结构的稳定性和抗风性。

同时,还可以将风载荷通过增加剪力墙、设置风柱或增加横向钢筋等方式进行分散和传递,以减少风对结构的影响。

二、建筑施工中的抗风技术除了在建筑物设计阶段采取相应的抗风技术措施外,建筑施工过程中也有一些重要的抗风技术需要考虑。

以下是一些常用的建筑施工中的抗风技术:1.严格控制建筑物结构的质量。

在施工过程中,要确保建筑物的结构和构件质量符合相关标准和要求,杜绝质量问题对建筑物抗风性能的影响。

2.合理选择建筑物施工的时间。

在风速较大的天气条件下,应避免进行高层建筑物的施工,以免风对施工过程造成影响,并且还可以为抗风施工提供更好的条件。

3.建筑物的临时增固措施。

在施工过程中,可以通过设置风杆、增加临时支撑或加固结构等措施来增加建筑物的抗风能力。

这些临时增固措施可以提高施工期间建筑物的稳定性和安全性。

三、抗风技术的长期维护抗风技术的长期维护对于建筑物的持久性和安全性同样重要。

提升高层建筑抗风能力的措施高层建筑抗风能力是指建筑结构在强风作用下保持稳定性的能力。

随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,其抗风能力成为了设计和施工中的重要问题。

本文将探讨,以期为高层建筑设计提供参考。

一、结构设计优化1. 合理选择建筑体型建筑体型对建筑抗风能力有重要影响。

在设计过程中,应充分考虑建筑的体型系数,选择合理的建筑体型。

对于高层建筑,采用流线型设计可以有效降低风荷载,提高建筑的抗风能力。

此外,建筑的凹凸面和转角处也会对风荷载产生影响,应尽量避免。

2. 合理布置结构构件在结构设计中,应合理布置梁、柱、墙等构件,以提高建筑的整体抗风能力。

对于高层建筑,采用剪力墙结构或框架-剪力墙结构可以提高建筑的抗风能力。

此外,采用错层结构、斜撑结构等新型结构形式也可以有效提高建筑的抗风能力。

3. 提高建筑材料的抗风性能建筑材料的抗风性能对建筑的抗风能力有重要影响。

在设计过程中,应选用具有较高抗风性能的建筑材料,如高强度的钢筋、混凝土等。

此外,采用高性能的粘结材料和锚固技术也可以提高建筑材料的抗风性能。

二、施工质量控制1. 严格控制施工质量施工质量对建筑的抗风能力有重要影响。

在施工过程中,应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保建筑结构的稳定性和安全性。

2. 加强施工监测在施工过程中,应加强施工监测,及时发现和解决施工中的问题。

对于高层建筑,应采用先进的监测技术,如激光扫描、红外线监测等,对建筑结构的变形、裂缝等进行实时监测,确保建筑结构的稳定性和安全性。

三、后期维护管理1. 定期检查和维护高层建筑的抗风能力会随着时间推移而逐渐降低。

因此,应定期对建筑进行检查和维护,及时发现和解决建筑结构的问题。

2. 加强建筑物的防风设施在建筑物的周围设置防风设施,如防风墙、防风林等,可以有效降低风荷载,提高建筑的抗风能力。

此外,在建筑物的屋顶设置风力发电设备,也可以有效降低风荷载,提高建筑的抗风能力。

综上所述,提升高层建筑抗风能力的措施主要包括结构设计优化、施工质量控制和后期维护管理等方面。

建筑体型与抗风

长宽比较大的超高层建筑弱轴向风效应显著大于强轴向,高宽比较大的高层建筑顶部位移较易超过法律规范阈值,对建筑长宽比和高宽比进行合理掌握可显著降低风致响应,在建筑初步设计时应对此有所考虑.比如,在没有有效的气动掌握措施时,建筑长宽比不宜大于L5,并严格掌握在2以内,高宽比应掌握在10以内,且越高的建筑越对高宽比限制越严格。

超高层建筑按体型特点可大致以35Om和60Om为界限分成3个级别.200~350m高层建筑的断面外形相对敏捷多样,一般不必进行特地的抗风优化设计,但要适当掌握结构高宽比和长宽比;350~600m高层建筑的标准层平面外形可选择有利于抗风的近似方形,结构顶部应进行适当气动优化;600m以上高层建筑的断面外形和沿高外形设置都应实行强有力的气动优化方案。

由于气动外形的合理设置可以降低风敏感结构的风致响应,对于达到肯定高度量级的超高层建筑,建筑体型优化被认为是最有效的气动掌握措施。

比如迪拜塔和长沙远大高楼沿高度方向阶梯式收缩,印度塔为沿高线性收缩的倾斜面体型,上海中心大厦断面为弧形线条整合而成,沿高有较大程度的扭转,武汉绿地中心断面外形为带弧角的“三瓣形”,断面尺寸沿高有肯定收缩,并在建筑外部多处设有开槽。

建筑体型与抗风

长宽比较大的超高层建筑弱轴向风效应显著大于强轴向,高宽比较大的高层建筑顶部位移较易超过规范阈值,对建筑长宽比和高宽比进行合理控制可显著降低风致响应,在建筑初步设计时应对此有所考虑.比如,在没有有效的气动控制措施时,建筑长宽比不宜大于1.5,并严格控制在2以内,高宽比应控制在10以内,且越高的建筑越对高宽比限制越严格。

超高层建筑按体型特点可大致以350m和600m为界限分成3个级别.200~350m高层建筑的断面形状相对灵活多样,一般不必进行专门的抗风优化设计,但要适当控制结构高宽比和长宽比;350~600m高层建筑的标准层平面形状可选择有利于抗风的近似方形,结构顶部应进行适当气动优化;600m以上高层建筑的断面形状和沿高外形设置都应采取强有力的气动优化方案。

因为气动外形的合理设置可以降低风敏感结构的风致响应,对于达到一定高度量级的超高层建筑,建筑体型优化被认为是最有效的气动控制措施。

比如迪拜塔和长沙远大高楼沿高度方向阶梯式收缩,印度塔为沿高线性收缩的倾斜面体型,上海中心大厦断面为弧形线条整合而成,沿高有较大程度的扭转,武汉绿地中心断面形状为带弧角的“三瓣形”,断面尺寸沿高有一定收缩,并在建筑外部多处设有开槽。