数学归纳法及应用举例

- 格式:pptx

- 大小:260.19 KB

- 文档页数:17

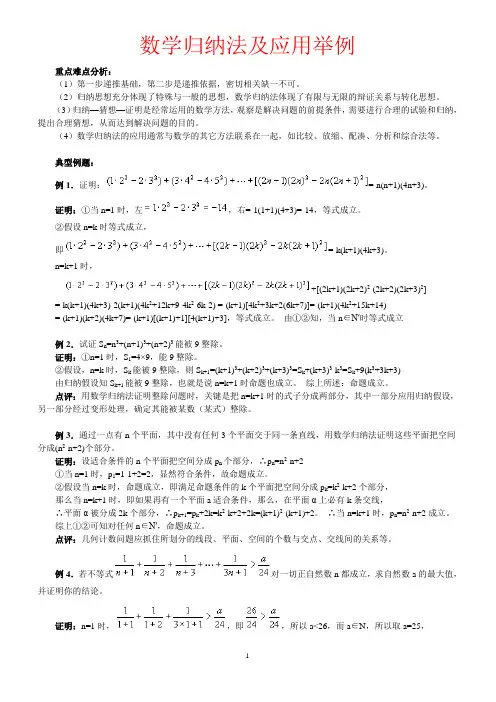

数学归纳法及应用举例重点难点分析:(1)第一步递推基础,第二步是递推依据,密切相关缺一不可。

(2)归纳思想充分体现了特殊与一般的思想,数学归纳法体现了有限与无限的辩证关系与转化思想。

(3)归纳—猜想—证明是经常运用的数学方法,观察是解决问题的前提条件,需要进行合理的试验和归纳,提出合理猜想,从而达到解决问题的目的。

(4)数学归纳法的应用通常与数学的其它方法联系在一起,如比较、放缩、配凑、分析和综合法等。

典型例题:例1.证明:=-n(n+1)(4n+3)。

证明:①当n=1时,左,右=-1(1+1)(4+3)=-14,等式成立。

②假设n=k时等式成立,即=-k(k+1)(4k+3)。

n=k+1时,+[(2k+1)(2k+2)2-(2k+2)(2k+3)2] =-k(k+1)(4k+3)-2(k+1)(4k2+12k+9-4k2-6k-2) =-(k+1)[4k2+3k+2(6k+7)]=-(k+1)(4k2+15k+14)=-(k+1)(k+2)(4k+7)=-(k+1)[(k+1)+1][4(k+1)+3],等式成立。

由①②知,当n∈N′时等式成立例2.试证S n=n3+(n+1)3+(n+2)3能被9整除。

证明:①n=1时,S1=4×9,能9整除。

②假设,n=k时,S k能被9整除,则S k+1=(k+1)3+(k+2)3+(k+3)3=S k+(k+3)3-k3=S k+9(k3+3k+3)由归纳假设知S k+1能被9整除,也就是说n=k+1时命题也成立。

综上所述:命题成立。

点评:用数学归纳法证明整除问题时,关键是把n=k+1时的式子分成两部分,其中一部分应用归纳假设,另一部分经过变形处理,确定其能被某数(某式)整除。

例3.通过一点有n个平面,其中没有任何3个平面交于同一条直线,用数学归纳法证明这些平面把空间分成(n2-n+2)个部分。

证明:设适合条件的n个平面把空间分成p n个部分,∴p n=n2-n+2①当n=1时,p1=1-1+2=2,显然符合条件,故命题成立。

数学归纳法在中学数学中的应用数学归纳法是高中数学中的一项重要内容,它不仅在代数学和数学分析中具有广泛的应用,而且在初中数学中也扮演着重要的角色。

本文将重点介绍中学数学中数学归纳法的应用,以及如何正确运用数学归纳法解题。

一、数学归纳法的基本思想数学归纳法是一种证明方法,通常用于证明由自然数组成的数列或命题,其基本思想是:第一步:证明当n=1时,命题成立。

第二步:假设当n=k(k≥1)时命题成立,并用此假设来证明当n=k+1时命题也成立。

第三步:由第一、二步可知,对于集合{1,2…}中的每一个正整数n,命题成立。

二、应用举例1.证明1+2+…+n=n(n+1)/2对于此题,我们可以按照数学归纳法的步骤逐步解题。

第一步:当n=1时,1=1(1+1)/2,命题成立。

第二步:假设当n=k时1+2+…+k=k(k+1)/2,根据假设,当n=k+1时:1+2+…+k+(k+1)=(k)(k+1)/2+(k+1)=(k+1)(k/2+1)=(k+1)((k+1)+1)/2命题成立。

第三步:由第一、二步可知,对于集合{1,2…}中的每一个正整数n,命题成立。

因此,数学归纳法可以用来证明1+2+…+n=n(n+1)/2。

(注:此处省略了对不符合条件的情况的讨论)2.证明以下命题成立2的n次方大于等于n+1,其中n为正整数。

第一步:当n=1时,2的1次方大于等于1+1,命题成立。

第二步:假设当n=k时,2的k次方大于等于k+1,根据假设,当n=k+1时:2的k+1次方大于等于2(k+1)而(k+1)+1=k+2因此,当n=k+1时,命题成立。

第三步:由第一、二步可知,对于集合{1,2…}中的每一个正整数n,命题成立。

因此,命题为真。

三、数学归纳法的要点虽然数学归纳法是一种简单的证明方法,但是正确的运用还有一定难度。

下面是数学归纳法中需注意的要点:1.首先要确保递推式适用于所有的正整数。

2.要明确所要证明的命题。

3.要分清递推式、递推式中的变量和由递推式推出的式子。

《数学归纳法应用举例》讲义一、数学归纳法的基本原理数学归纳法是一种用于证明与自然数有关的命题的重要方法。

它基于两个基本步骤:基础步骤和归纳步骤。

基础步骤:证明当 n 取第一个值(通常是 1)时,命题成立。

归纳步骤:假设当 n = k(k 是一个满足条件的自然数)时命题成立,然后证明当 n = k + 1 时命题也成立。

通过这两个步骤,就可以得出对于所有的自然数 n,命题都成立的结论。

二、简单的应用举例例 1:证明 1 + 2 + 3 +… + n = n(n + 1) / 2基础步骤:当 n = 1 时,左边= 1,右边= 1×(1 + 1) / 2 = 1,等式成立。

归纳步骤:假设当 n = k 时等式成立,即 1 + 2 + 3 +… + k =k(k + 1) / 2 。

那么当 n = k + 1 时,左边= 1 + 2 + 3 +… + k +(k + 1) ,而右边=(k + 1)(k + 2) / 2 。

左边= k(k + 1) / 2 +(k + 1) =(k + 1)(k + 2) / 2 =右边,所以当 n = k + 1 时等式也成立。

例 2:证明 1^2 + 2^2 + 3^2 +… + n^2 = n(n + 1)(2n + 1) /6基础步骤:当 n = 1 时,左边= 1^2 = 1,右边= 1×(1 + 1)×(2×1 + 1) / 6 = 1,等式成立。

归纳步骤:假设当 n = k 时等式成立,即 1^2 + 2^2 + 3^2 +…+ k^2 = k(k + 1)(2k + 1) / 6 。

当 n = k + 1 时,左边= 1^2 + 2^2 + 3^2 +… + k^2 +(k +1)^2 ,右边=(k + 1)(k + 2)(2k + 3) / 6 。

左边= k(k + 1)(2k + 1) / 6 +(k + 1)^2 ,经过化简可得(k + 1)(k + 2)(2k + 3) / 6 =右边,所以当 n = k + 1 时等式也成立。

《数学归纳法及应用举例》第一课说课方案一、说教材(一)教材分析《数学归纳法及应用举例》是人教版高中数学选修2-2第二章第一节的内容,在整个高中数学知识体系中起到承上启下的作用.承上;前面学生已经通过数列一章内容和其它相关内容的学习,初步掌握了由有限多个特殊事例得出一般结论的推理方法,即不完全归纳法。

不完全归纳法是研究数学问题,猜想或发现数学规律的重要手段。

但是,由有限多个特殊事例得出的结论不一定正确,这种推理方法不能作为一种论证方法。

因此,在不完全归纳法的基础上,必须进一步学习严谨的科学的论证方法─数学归纳法。

启下;数学归纳法安排在数列之后极限之前,是促进学生从有限思维发展到无限思维的一个重要环节。

并且,本节内容有利于培养学生严密的推理能力和抽象思维能力、为后续的学习奠定了基础.(二)教学目标根据教学大纲的要求以及本教材的地位和作用,结合高三学生的认知特点确定教学目标如下:1.知识目标(1)初步了解数学归纳法的原理与实质。

(2)理解和掌握用数学归纳法证明数学命题的两个步骤。

(3)会用数学归纳法证明一些简单的与正整数有关的恒等式。

2.能力目标(1)通过对数学归纳法的学习、应用,培养学生观察、归纳、猜想、分析能力和严密的逻辑推理能力。

(2)让学生经历发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,培养学生的创新能力,体会类比的数学思想。

3.情感目标(1)通过对数学归纳法原理的探究,培养学生严谨的、实事求是的科学态度和不怕困难,勇于探索的精神。

(2)让学生通过对数学归纳法原理的理解,感受数学内在美的振憾力,从而使学生喜欢数学。

(三)教学重难点根据教学大纲要求、本节课内容特点和学生现有知识水平,确定如下教学重难点:1.重点;对归纳法意义的认知和数学归纳法的产生过程2.难点;对数学归纳法中递推思想的理解二、说教学法对认知主体—学生来说,他们已经具备了初步探究问题的能力,但对知识的主动迁移能力较弱,为使学生更好地构建新的认知结构,促进学生的发展,本课将采用启发探究式教学方法四、说教学过程教学过程设计以问题为中心,以探究解决问题的方法为主线展开。

课题:数学归纳法及其应用举例教材:人民教育出版社A版一、教学目标【知识目标】(1)了解由有限多个特殊事例得出的一般结论不一定正确。

(2)初步理解数学归纳法原理。

(3)理解和记住用数学归纳法证明数学命题的两个步骤。

(4)初步会用数学归纳法证明一些简单的与正整数有关的恒等式。

【能力目标】(1)通过对数学归纳法的学习、应用,培养学生观察、归纳、猜想、分析能力和严密的逻辑推理能力。

(2)让学生经历发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,培养学生的创新能力。

【情感目标】(1)通过对数学归纳法原理的探究,培养学生严谨的、实事求是的科学态度和不怕困难,勇于探索的精神。

(2)让学生通过对数学归纳法原理的理解,感受数学内在美的振憾力,从而使学生喜欢数学。

(3)学生通过置疑与探究,培养学生独立的人格与敢于创新精神。

二.教学重点、难点【重点】(1)初步理解数学归纳法的原理。

(2)明确用数学归纳法证明命题的两个步骤。

(3)初步会用数学归纳法证明简单的与正整数数学恒等式。

【难点】(1)对数学归纳法原理的理解,即理解数学归纳法证题的严密性与有效性。

板书设计1.数学归纳法是一种用于证明与自然数n有关的命题的正确性的证明方法.它的操作步骤简单、明确,教学重点应该是方法的应用.但是我们认为不能把教学过程当作方法的灌输,技能的操练.对方法作简单的灌输,学生必然疑虑重重.为什么必须是二步呢?于是教师反复举例,说明二步缺一不可.你怎么知道n=k时命题成立呢?教师又不得不作出解释,可学生仍未完全接受.学完了数学归纳法的学生又往往有应该用时但想不起来的问题,等等.为此,我们设想强化数学归纳法产生过程的教学,把数学归纳法的产生寓于对归纳法的分析、认识当中,把数学归纳法的产生与不完全归纳法的完善结合起来.这样不仅使学生可以看到数学归纳法产生的背景,从一开始就注意它的功能,为使用它打下良好的基础,而且可以强化归纳思想的教学,这不仅是对中学数学中以演绎思想为主的教学的重要补充,也是引导学生发展创新能力的良机.数学归纳法产生的过程分二个阶段,第一阶段从对归纳法的认识开始,到对不完全归纳法的认识,再到不完全归纳法可靠性的认识,直到怎么办结束.第二阶段是对策酝酿,从介绍递推思想开始,到认识递推思想,运用递推思想,直到归纳出二个步骤结束.把递推思想的介绍、理解、运用放在主要位置,必然对理解数学归纳法的实质带来指导意义,也是在教学过程中努力挖掘、渗透隐含于教学内容中的数学思想的一种尝试.2.在教学方法上,这里运用了在教师指导下的师生共同讨论、探索的方法.目的是在于加强学生对教学过程的参与程度.为了使这种参与有一定的智能度,教师应做好发动、组织、引导和点拨.学生的思维参与往往是从问题开始的,尽快提出适当的问题,并提出思维要求,让学生尽快投入到思维活动中来,是十分重要的.这就要求教师把每节课的课题作出层次分明的分解,并选择适当的问题,把课题的研究内容落于问题中,在逐渐展开中,引导学生用已学的知识、方法予以解决,并获得新的发展.本节课的教学设计也想在这方面作些研究.(注:本资料素材和资料部分来自网络,供参考。