作业(美的本质)

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

关于美的本质,西方四个哲学家是如何定义的,谈谈你的看法。

“毕达哥拉斯学派”认为,在“数的和谐”中寻求美,他们很重视数学,企图用数来解释一切,宣称数是宇宙万物本源。

“苏格拉底”则重视人的心灵,注重对社会伦理和人的研究,要求做“心灵的转向”,真理是永恒的,不变的“柏拉图”关于“美的本质”是这样定义的:柏拉图提出“什么是美”的问题,是从哲学角度的提问,把“美的现象”和“美的本质”分开。

一种是可以见到的易朽的物质,是“美的现象”。

一种是见不到的永恒的理式,就是“美的理式”。

美的理式有四个特征:永恒性、绝对性、先验性和单一性、具体事物分有美的理式。

“亚里士多德”他的立场却基本是唯物主义的,他认为美在事物本身中,主要是在事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面,主要靠事物的“体积与安排”。

所以归根结底亚里士多德认为美的本质是“美产生于大小尺度”。

美的本质是什么?这是一个令人头疼的难题。

困难主要不在于说明“什么是美的,而在于说明“美是什么”。

我们可以说,大海是美的,鲜花是美约。

但很难说明:大海和鲜花为什么美,具有什么样的本质特征才能称得上美。

原因在于美的现象的复杂性。

美有三种形态:自然形态的美、物质产品的美、观念形态的美;美有三个须域:自然美、社会美和艺术美;美有两个构成部分;内容美和形式美。

正因为美的现象复杂,要从中概括出美的共同的本质和特征就不容易。

在西方美学史上,对美的本质看法可归结为两类,一类是从精神世界去探讨美的本质,把美的本质的根源归结为绝对观念或主观意识、审美感受,属唯心主义哲学体系;一类是从客观世界的自然特征出发去探索美的本质,把美的本质根源归结为自然事物本身的某种感性特征和属性,属于唯物主义的哲学体系。

13早在两千三百多年前的古希腊,著名的哲学家、美学家柏拉图就提出了一个著名的问题:美是什么?该问题是柏拉图在其《大希庇阿斯篇》中,借著名大学者苏格拉底和诡辩派学者希庇阿斯之间的对话提出来的。

希庇阿斯觉得这个问题很简单,他说:你看看“漂亮的小姐”、“漂亮的母马”、“美的竖琴”、“好陶工制造的汤罐”、“黄金”等,就知道美是什么啦。

但是柏拉图说他不是问什么具体的东西是美的,他问的是为什么这些东西是美的。

“小姐”,“母马”,“竖琴”,“汤罐”“黄金”等,分明是不同的事物,人们却都说它们“美”,说明这些事物中有一种共同的东西,这共同的东西决定人们将它们称为“美”。

那么这“共同的东西”是什么呢?对此,历代美学家认为柏拉图问的是“美的本质”是什么。

柏拉图后来对此问题又进一步加以解释,说他说的“美”是指“美本身”,“这美本身,加到任何一件事物上面,就使那件事物成其为美,不管它是一块石头,一块木头,一个人,一个神,一个动作,还是一门学问。

”[1]看来这“美本身”就像丘比特的神箭,射到谁(事物)身上,谁就会产生爱情(美)。

柏拉图之问看似简单,但直到如今美学界对美的本质问题依然是没有满意的答案。

原因何在?美学和哲学一样理应最忌讳概念不清。

而作为古希腊最著名的哲学家和美学家,柏拉图自己在开始发问时,使用的概念就不明确,当然也就导致希庇阿斯不准确的回答。

首先,从词性看,“美是什么”中的“美”是什么词?一般说来,“美”的词性有二:一是名词,二是形容词,且使用中以形容词居多。

我们先来看名词美。

当人们说“花的美”时,这“美”即为名词。

我们知道,名词又分具象名词和抽象名词两种。

作为名词的“美”,它是抽象名词,所表达的也就是抽象事物,而抽象事物是没有属性的,也就不存在本质问题。

并且,如果再细分一下,我们就会发现,名词美也有两层意思:一是不依赖于具体事物而存在的抽象的美;二是必须依赖于具体事物而存在的抽象的美。

比如彩霞是具象的,而彩霞之美则是抽象的,抽象的彩霞之美,是依赖于具象的彩霞而存在的,没有具象的彩霞,便没有抽象的彩霞之美。

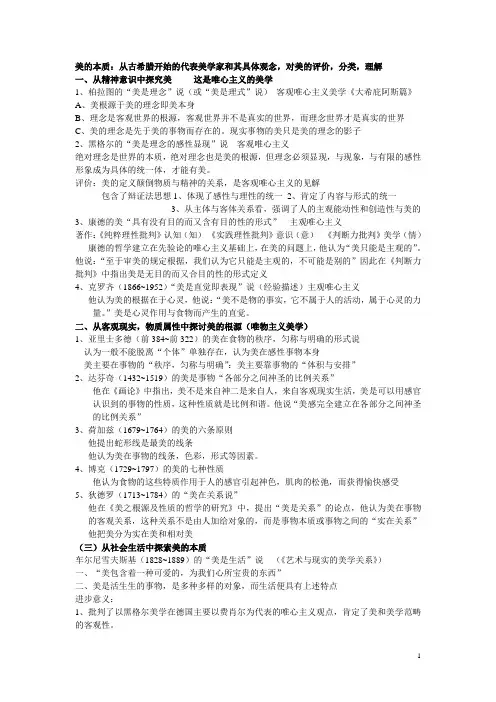

美的本质:从古希腊开始的代表美学家和其具体观念,对美的评价,分类,理解一、从精神意识中探究美这是唯心主义的美学1、柏拉图的“美是理念”说(或“美是理式”说)客观唯心主义美学《大希庇阿斯篇》A、美根源于美的理念即美本身B、理念是客观世界的根源,客观世界并不是真实的世界,而理念世界才是真实的世界C、美的理念是先于美的事物而存在的。

现实事物的美只是美的理念的影子2、黑格尔的“美是理念的感性显现”说客观唯心主义绝对理念是世界的本质,绝对理念也是美的根源,但理念必须显现,与现象,与有限的感性形象成为具体的统一体,才能有美。

评价:美的定义颠倒物质与精神的关系,是客观唯心主义的见解包含了辩证法思想1、体现了感性与理性的统一2、肯定了内容与形式的统一3、从主体与客体关系看,强调了人的主观能动性和创造性与美的3、康德的美“具有没有目的而又含有目的性的形式”主观唯心主义著作:《纯粹理性批判》认知(知)《实践理性批判》意识(意)《判断力批判》美学(情)康德的哲学建立在先验论的唯心主义基础上,在美的问题上,他认为“美只能是主观的”。

他说:“至于审美的规定根据,我们认为它只能是主观的,不可能是别的”因此在《判断力批判》中指出美是无目的而又合目的性的形式定义4、克罗齐(1866~1952)“美是直觉即表现”说(经验描述)主观唯心主义他认为美的根据在于心灵,他说:“美不是物的事实,它不属于人的活动,属于心灵的力量。

”美是心灵作用与食物而产生的直觉。

二、从客观现实,物质属性中探讨美的根源(唯物主义美学)1、亚里士多德(前384~前322)的美在食物的秩序,匀称与明确的形式说认为一般不能脱离“个体”单独存在,认为美在感性事物本身美主要在事物的“秩序,匀称与明确”:美主要靠事物的“体积与安排”2、达芬奇(1432~1519)的美是事物“各部分之间神圣的比例关系”他在《画论》中指出,美不是来自神二是来自人,来自客观现实生活,美是可以用感官认识到的事物的性质,这种性质就是比例和谐。

第一种是从客观精神上去探讨美的本质,把美的本质归结为客观理性、绝对精神等。

柏拉图认为美的本质是理念,只有美的理念才是真正的、永恒的美。

他认为美的理念是不依赖具体的美的事物的“美本身”,一切具体事物只有以美的理念才能成为美。

黑格尔提出“美是理念的感性显现”,他认为美是感性与理性、形式与内容的统一,但在这个统一体中感性形式是从属于理性内容的,是绝对精神的一种显现,美的本质在于理念,在于绝对精神。

第二种是从主观心理上去探讨美的本质,把美的本质归结为主观意识、审美感受等。

休谟认为美的本质是人的情感愉快;康德认为美的本质是主观情感;叔本华认为是意志;弗洛伊德认为是性本能;桑塔耶那认为是快感;克罗齐认为是直觉。

这些观点虽然涉及到审美心理学问题,并在揭示美的社会性能方面有合理之处,但正如马克思所指出的,他们抽象地发展了主观能动的方面,而不知道真正现实的、感性的活动本身,没有看到主观心理是客观物质现实的反映。

第三种观点是从客观世界的自然特征出发探求美的本质,认为美的本质就在对象的自然物质形式中,美是事物的某种属性或性质之间的某种关系。

1)从客体上探寻美的本质,认为美是事物的某种属性主张从美的事物本事去寻找美的本质,把美的本质说成是事物的某种属性、形式、结构或法则等。

古希腊毕达哥拉斯学派认为美体现着合理的或理想的数量关系,美同事物的形式所表现出来的均衡、对比、比例、和谐分不开。

亚里士多德认为美就在于事物的感性形式,在于事物外在形式的“秩序、匀称、明确”,美的本质就是事物的某种形式规则;博克认为美是事物的某些属性——细小、光滑、比例匀称等。

这种观点在肯定美在客观事物本身方面有合理之处,但由于他们离开了人的社会性,离开了人的社会生活和实践,只从事物的感性特征和自然性质方面探讨美的本质,因而带有明显的直观性。

(4)从事物的关系中探求美的本质,认为美是关系这是法国狄德罗的观点。

他指出,人们对于美的本质的把握,应当突破个别因素、个别事物而着眼于事物内部的关系以及事物与事物之间的关系。

1、美的本质:就是人的本质力量在社会实践中所赋予客体对象积极、正面、肯定的以及具有普遍性和共同性的品格或特质——对称、协调、统一与和谐2、美的基本形态:自然美、社会美、艺术美、科学美、技术美2、美的特征自然美的特征:形式重于内容,具有多样性。

社会美的特征:内容重于形式,具有时代性和阶级性。

艺术美的特征:形象性,情感性,时代性,源于生活又高于生活。

科学美的特征:理性的内在美,反映宇宙美的规律,真和美的统一,绝对和相对性4、形式美的含义:指社会和自然中构成事物外在形的物质材料属性(色彩、声音、形体等)及其组合规律所呈现出的审美特性。

5、构成形式美的感性因素:色彩、声音、形体6、形式美自身特定的法则:整齐一律、对称均衡、对比协调、多样统一等7、形式美法则的应用:各部分之间的应用法则:单纯齐一、节奏韵律、对称均衡、比例。

整体上的法则应用:多样统一、对比和协调。

8.美感与审美的概念及其特征:(1)美感——概念:是人们对于美的感受和体验(狭义是指审美感受,既审美主体与审美客体构成审美关系时,审美主体所产生的综合心理反应。

广义的美感是指人类的审美意识,它是在审美感受的基础上,不断积累丰富和提炼审美经验,逐步形成高层次的审美观念。

——特征:直觉性、愉悦性、超越性。

(2)审美——概念:指主体对客观事物的能动反应是人们在实践中逐步形成积累起来的审美情感、认知和能力的总和,是人类区别与动物的重要特征之一。

——特征:直觉性、流变性、普遍性、差异性。

9.审美的功能:调节功能、美育功能、激励功能10.医学美学的含义:是一门以医学与美学理论为指导,以医学和美学审美及其规律为对象,遵循医学与美学原则,运用医学手段和美学原理的结合,来研究、维护、修复和再朔人体的健康美,以增进人的生命活力美感和提高生命质量为目的的医学与美学交叉的新兴学科。

11.医学美的含义:指人体美和人体健美,以及对人类特殊美的维护、修复和再朔的医学实施和医学理论,其核心是体美。

关于美的本质的英文作文英文回答:The essence of beauty is something that has been debated and pondered over for centuries. In my opinion, the essence of beauty lies in its ability to evoke emotion and create a sense of awe and wonder. When I see a breathtaking sunset, a stunning piece of art, or a radiant smile, I am moved by the sheer beauty of the moment. It's the way beauty can touch our hearts and souls that makes it so powerful.Beauty is also about diversity and uniqueness. Just as a field of wildflowers is beautiful because of its variety of colors and shapes, so too are people. Each person's individuality and quirks are what make them beautiful in their own way. It's the imperfections and differences that add depth and character to what we perceive as beautiful.When I think about the essence of beauty, I am remindedof the phrase "beauty is in the eye of the beholder." It'sa reminder that beauty is subjective and can be found in unexpected places. It's not just about physical appearance, but also about the way someone carries themselves, their kindness, and their inner light.中文回答:美的本质是一个被人们争论和思考了几个世纪的问题。

美的本质古希腊圣哲苏格拉底与希庇阿斯辩论“什么是美?”,最终未能给出一个终极而本质的定义,不得不慨叹:“美是难的”。

直到科学昌明,哲学繁荣的现在,“美是什么”的问题仍是一个难解的“斯芬克司之谜”,仍在无休止的争论中。

虽然无数的哲学家,美学家,思想家为了揭开美的奥秘,曾经从不同的途径进行过艰苦的探索,并提出了种种当时在他们看来最为理想的答案。

但他们都未能最终摘下这颗美学皇冠上的明珠。

回答“美是什么”之所以困难,是因为它所要求的并不是对个别对象作审美判断或作经验性的描述,而是要求在各种美的对象中找出美的普遍本质,或者在与非审美对象的比较中找出其特殊的本质。

美并不是固定的,形而上的,在美的概念下,包含着各种性质上极不相同的事物。

从宏观世界到微观世界,如日月星辰,花草树木,各种劳动产品以至人物的品质、动作、相貌、表情、风度等等,都可以作为审美对象,都可以是美的事物。

要在这些性质上极不相同的各种事物中概括出美的普遍本质,当然是极困难的。

再则,美还随着社会历史的发展和变化而相应地发展和变化着。

在动态的时空结构中,由于时代和社会的不同,美的内涵极其价值意义也就很不一样。

综上,正是美的概念内涵的宽泛性、复杂性甚至变易性给美的本质笼上了一层神秘的难以揭去的面纱。

有人认为美是主观的,他们认为只有人的主观情感,意识与对象结合起来,达到主客观的统一才能产生美,按他们的说法就是“椅子不为人坐就不成为椅子”。

但这个观点遭到“客观论”者的反对,他们认为一个事物能不能成为审美对象,光有主体条件还不行,还需要对象上的某些东西,即这些事物本身具有的某种客观的审美性质或素质。

于是他们反驳说:“为什么我们要坐在椅子上,不坐在一堆泥土上,因为泥土不具有椅子的可坐性。

”那么到底什么是所谓的“审美性质”或“素质”呢?为什么各种对称、均衡、节奏、秩序……能给我们美感,而丑陋、荒谬、芜杂却不能呢?把它归结为“无意”、“理性”、“鬼斧神工”吗?显然不行。

美的本质美是一种客观的社会现象,它是人类在能动的改造客观世界的实践中,将人的本质力量对象化的结果,是在对象中以感性形象表现出来的对人的本质力量的肯定和确证。

美的本质是美学研究的一个根本理论问题,何谓美,何谓美的本质,从哲学上讲,首先,承认物质是客观存在的,其次才能从客观物质的属性中去发现美的根源,另一种从精神中寻找美的根源,既人对于外在的物质形态的感受。

马克思主义哲学主张人对客观世界的实践和改造中去寻找美的根源。

美作为人类可以反映到的事物的一种属性,本质上是一种关系属性,是一种非物质性的客观存在。

这种存在,与人类意念正方向指向有关。

人类既是美形成条件中两种客观存在中的一方,又可作审美的主体。

美在主体之外,不是主客观的统一。

将美界定为关系属性,可最终揭开美的本质和审美现象的谜底。

分析意念正方向指向和美的构成关系,可阐释美及美的观念的形成及其变化与异同。

美在本质上是事物的一种关系属性。

下面,分四个部分来探讨。

一首先,我们对美的本质进行初步的推导。

探讨美的本质,先要明确什么是事物的本质。

就客观性来说,本质是事物之所以成为自身的独有的规定性(或曰特有属性的集合);就人的认识来说,本质是对这种独有的规定性的正确反映。

这种反映形成概念,需用定义表述。

根据逻辑学的原则,定义应符合“被定义项=种差+邻近的属”这一公式。

其中的“种差’,即是在“属”中显示独有的规定性的最经济的表达形式。

寻求美的本质,质言之,也就是要寻求美之所以成为美的质的独有的规定性。

美,作为一种存在,其区别于他事物的规定性是独有的,所以,我们所寻求出的美的本质,也应该是唯一的。

在《“美”在事物属性简表中的位置》一表中,将关系属性暂列四类。

第一类,是差异性的;第二类,是趋向性的;第三类,是因与生物的生理感官对应而形成的;第四类,是事物与类群有关而形成的。

这只是大致的分列,目的在有助于人们看清美在关系属性中的位置。

由于美是因事物有宜于人的特性吻合了人的意念正方向极致而形成的,故美在表中是趋向性关系属性中的同向性关系属性。

对于美的本质的理解的不同学说

我们了解美的本质是什么,首先必须对“美”这个词的词源学进行考据,在我国汉代许慎编写的《说文解字》上说,“美,甘也,从羊从大,羊在六畜主給膳也,美與善同意,羊大则美,故从大”。

在这里,美显然是和功利联系在一起,或者说是和价值联系在一起。

在中国古代,人们认为美是和价值密不可分的,美主要是人们心里获得满足的体验。

这也造就了中国美学的价值论的传统。

中国人谈美是和价值密不可分的,或者说是从价值角度来谈美的。

比如儒家哲学,它就很强调美的功利性,美有时和善都是同一的,都具有相同的意义。

道家哲学中,有关美的谈论,最为著名的就是庄子,中国学者普遍认为庄子之所以美,是因为它的超越性,其实庄子也是从价值方面来谈美的,只不过它谈的美是超功利性性的美,是超越价值的美。

而西方美学之父鲍姆加通,所说的美是感性的意思,建立美学的本义就是建立一个“感性学”——主要解决我们的感性认识问题,即我们对于事物的感性认识。

他说,美学是感性认识的完善,这变系统化了莱布尼兹等的“美在完善”的观点,他结束了西方哲学中有关美的本体论的论证,而使对美的认识转向了认识论,对西方美学研究起革命性的作用。

但是在整个西方对于美的认识,哲学家是有分歧的,大概可以分为本体论,认识论,价值论和实践论四种主要的研究视域,是从四个不同的角度来分析美的本质的,西方有关美的本质的研究基本上都是从以上四大视域来研究的。

中国当代美学处于困境而难以解脱的重要表现是:各个学派都能指出其他学派存在的缺陷并作出有力的责难,但对于自己受责难的地方则辩护无力,修正无方,难以有根本的改观。

这意味着各方都存有缺陷,不能成为完整、可靠的学说。

而且,同迄今为止世界美学理论发展的情形大致一样,中国当代美学界的各个理论体系虽对美本质等基本问题作出了回答,并在某一点上似乎是合理的,但对复杂具体审美现象的解释仍是顾此失彼,不能一以贯之。

这说明其理论思想是有问题的、难以成立的。

在现有水平和行进方向上,再怎样长久地争论下去,也不会取得建设性的成就。

要使美学研究摆脱困境、有所进展,就要透过表面的繁杂头绪,从根本上找到问题的要害之所在。

纵观目前中国当代美学界以新一代美学家为代表的各主要学派间的论争,可以发现,各学派尽管在体系、学说上有着很大的差别,却都认同“美的本质就是人的本质”的看法。

以人本质为整个美学理论的支点,这是中国当代美学最大的误区,也是它走入困境的起点。

中国当代美学论争的实质:逻辑起点不同而理论支点相同.当前论争中的各主要学派为了澄清自己的理论内容,证明自己学说的正确性,往往首先确定学说体系的逻辑起点,并把它当作理论阐释的“元点”。

由此形成各学派之间的根本之争。

但其实,这些逻辑起点还不是其理论体系的最根本之处。

在此之前,还有一个更具根本性的理论支撑点,即关于如何寻求美本质或审美本质的一般看法或方法。

只是在这种理论支点的基础之上,才沿不同方向形成了不同的逻辑起点。

中国当代美学现有理论支点的形成,主要是实践论美学的杰作。

实践论美学针对着纯客观论的观点,对审美现象加以辨析,认为:美不是事物的自然属性,美必定与人有关。

从这一基本事实出发,实践论美学进行了一系列貌似合理、实则大有问题的推导:既然美必定与人有关,显然美的本质与人的本质有关;美的本质是看不见的,人的本质则可以看见;于是,可以用人的本质来说明美的本质;最终直接地得出了“美的本质就是人的本质”的看法。

从而由可靠的、以事实为根据的着眼点,采用无事实根据的逻辑推论方法,沿着不可靠的方向建立起不可靠的理论支点。

这样的理论支点一旦建立,美学研究便变了味道并大大简单化了:人们“只要问一个问题就行了:究竟是什么原因使人成为人?或者说,究竟是什么原因使人获得了‘人的本质’?”以此为开端,中国当代美学中,美学问题在相当程度上变成人学问题。

“人本身成为美学的最大课题”。

各个学派纷纷在人学问题上极力发挥、充分展开,形成各不相同的人学观点。

其争

来争去,不过是在争论怎样认识人的本质。

也正是出自对人本质的认识各不相同,才分别建立起理论体系的逻辑起点,在美学上形成了不同学派间的对立。

虽然在长期的美学发展过程之中美的本质论曾经被看成美学的首要命题与核心话语。

也耗尽了许多美学家的宝贵精力,甚至形成了许多美学理论,但是近年来人们逐渐地接近于认为这种本质论其实是没有多大意义的,甚至是永远没有终极答案的伪命题,于是开始普遍地接受了反本质主义的观念,对美及其名称概念基本上采取了这两种态度以做法:一是对美进行分类的同时,即排除某些特征,又容纳某些特征,即尊重美得变化与不可界定的特征,又容纳了那些相对稳定的可界定的特征,但这种做法其实并不能够提供规范且且确定的界定。

尤其当人们将希望寄托于某些权威认定的时候,这种随意性和不确定性就显得更加突出;二是人们避免在理论上使用美的概念,逐渐采用更加狭义的审美来取代美,但使美这个美学核心概念仅仅被留在人们的日常生活中,但用审美来取代美实际上也没有能够在根本上改变这种困惑,所以,重新反思中西方美学本质论显得更有特别的意义。

美的本质在于探索审美对象为什么是美的,即美的根源何在的问题,古今中外的哲学家、美学家对这一问题进行了多种探索。

按照美在主观还是美在客观大致可分为四种观点:第一种是从客观精神上去探讨美的本质,把美的本质归结为客观理性、绝对精神等。

柏拉图认为美的本质是理念,只有美的理念才是真正的、永恒的美。

他认为美的理念是不依赖具体的美的事物的“美本身”,一切具体事物只有以美的理念才能成为美。

黑格尔提出“美是理念的感性显现”,他认为美是感性与理性、形式与内容的统一,但在这个统一体中感性形式是从属于理性内容的,是绝对精神的一种显现,美的本质在于理念,在于绝对精神。

第二种是从主观心理上去探讨美的本质,把美的本质归结为主观意识、审美感受等。

休谟认为美的本质是人的情感愉快;康德认为美的本质是主观情感;叔本华认为是意志;弗洛伊德认为是性本能;桑塔耶那认为是快感;克罗齐认为是直觉。

这些观点虽然涉及到审美心理学问题,并在揭示美的社会性能方面有合理之处,但正如马克思所指出的,他们抽象地发展了主观能动的方面,而不知道真正现实的、感性的活动本身,没有看到主观心理是客观物质现实的反映。

第三种观点是从客观世界的自然特征出发探求美的本质,认为美的本质就在对象的自然物质形式中,美是事物的某种属性或性质之间的某种关系。

亚里士多德认为美就在于事物的感性形式,在于事物外在形式的“秩序、匀称、明确”,美的本质就是事物的某种形式规则;博克认为美是事物的某些属性——细小、光滑、比例匀称等。

这种观点在肯定美在客观事物本身方面有合理之处,但由于他们离开了人的社会性,离开了人的社会生活和实践,只从事物的感性特征和自然性质方面探讨美的本质,因而带有明显的直观性。

第四种是从主观精神和客观事物的统一中去探讨美的本质,但他们往往最终还是把美的本质归结为主观心理。

这些观点在把外物看作构成美的条件方面有其合理之处,但它们强调的重点仍在主观心理方面,因而未能克服第二种观点的缺陷。

美的本质又是什么,一事物因何而美,古今中外,历来哲学家、美学家都试图给出美的确切含义,但至今还没有一个学术上的标准答案。

综上所述,有关美的本质问题的研究,不仅仅是美学上的问题,同时也是一个关系到人类情感、人生价值、人类认识能力、人生意义的问题。

我们研究时,继续要不断的对前人的成果进行反思,又需要不断的在前人的基础上进行的创新。

这既是人类探索未知世界的需要,也是人类对自身进行不断反思认识的需要,我们需要在不断总结前人经验基础上,不断的扬弃古今中外对于这一问题的探讨,只有这样才能得出更为合理的解释。