碰撞安全乘员保护法规简介

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:23

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改关于汽车正面碰撞的国内外安全法规综述(最新版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process关于汽车正面碰撞的国内外安全法规综述(最新版)在日益发达的今天,作为一种交通工具,汽车在给人们生活带来便利的同时,也带来了各种安全隐患。

车速越来越快,给人们的安全和财产带来的伤害也越来越大。

因此,汽车的安全性是汽车厂商、消费者及政府部门高度重视的问题。

按照碰撞事故形态,汽车碰撞主要包括正面碰撞,侧面碰撞,追尾碰撞以及碰撞翻滚等。

其中,根据美国的一项统计资料显示,大约60%的碰撞事故发生于车辆前方,因此,进行汽车正面碰撞的探索研究尤其重要,制定汽车的正面碰撞法规、标准也是各个国家相关部门首要解决的问题。

目前,国际上流行的实车碰撞试验法规主要有美国的FMVSS和欧盟的ECE两大体系,其他国家的技术法规大多是参照以上两个法规体系制定的。

中国在碰撞法规的研究中主要借鉴了欧盟ECE法规体系,自从20世纪90年代中国颁布了《汽车正面碰撞乘员保护的设计规则》到2007年7月1日正式实施《汽车侧面碰撞的乘员保护》,中国在汽车安全法规的研究上正在积极地与国际接轨。

本文基于汽车正面碰撞研究,主要介绍欧美和中国的汽车碰撞法规。

1美国美国是世界上最早开始实施车辆正面碰撞法规的国家,其于上世纪60年代授权美国运输部(DOT)对乘用车、多用途乘用车、载货车、挂车、大客车、学校客车、摩托车以及这些车辆的装备和部件制定并实施联邦机动车安全标准(FederalMotorVehicleSafetyStandards,简称FMVSS),并率先于1986年颁布了FMVSS208《乘员碰撞保护》法规。

关于正面碰撞乘员保护的设计规则(1999年10月28国机管[1999]567号文发布)1 范围1.1 本设计规则适用于M1类车辆就正面碰撞时前排外侧座椅乘员保护方面的认证。

2 定义2.1 保护系统:指用来约束乘员并有助于满足第5条要求的内部安装件及装置。

2.2 保护系统的型式:指在下列主要方面没有差异的保护装置:制造工艺;尺寸;材料。

2.3 碰撞角:指垂直于壁障前表面的直线与车辆纵向行进方向线之间的夹角。

2.4 壁障表面:指壁障紧贴着胶合板的那一部分表面。

2.5 (暂缺)2.6 车型:指在下列主要方面没有差异的车辆:2.6.1 对碰撞试验结果有影响的车辆长度和宽度。

2.6.2 对碰撞试验结果有不良影响的,通过驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构、尺寸、轮廓和材料。

2.6.3 对碰撞试验结果有影响的乘员舱外形和内部尺寸以及保护系统的型式。

2.6.4 发动机的布置(前置、后置或中置)及排列方向(横向或纵向)。

2.6.5 对碰撞试验结果有不良影响的车辆质量。

2.6.6 对碰撞试验结果有不良影响的,由制造厂提供的选装设备或装置。

2.7 乘员舱:指容纳乘员的空间,由顶盖、地板、侧围、车门、玻璃窗和前围、后围或后座椅靠背支撑板围成。

2.8 “R”点:指制造厂为每个座椅规定的,与车辆结构有关的基准点,见附件6。

2.9 “H”点:指按附件6描述的程序所确定的每个座椅的基准点。

2.10 整备质量:指处于运行状态的车辆质量,没有驾驶员、乘客和货物,但加满燃料、冷却液、润滑油,并带有随车工具和备胎(如果这些由制造厂作为标准装备提供的话)。

注;本设计规则编号为CMVDR294,与ECER94法规对应。

3 认证申请3.1 车型的认证申请应由制造厂或其正式指定的代理人提出。

3.2 申请时应附有下列文件一式两份,以及有关详细资料:3.2.1 对该车型的结构、尺寸、外形及制造材料方面的详细说明。

3.2.2 表示该车型正、侧及后视图的照片或简图及图纸,以及车辆前部结构的设计详图(可以有别于生产图纸)。

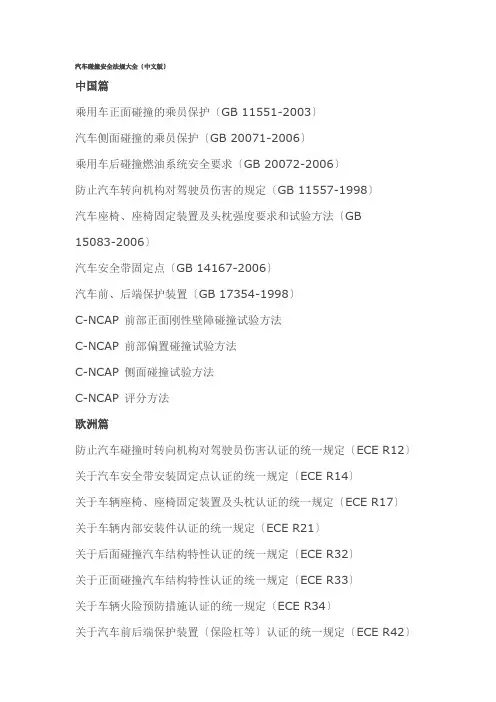

汽车碰撞安全法规大全〔中文版〕中国篇乘用车正面碰撞的乘员保护〔GB 11551-2003〕汽车侧面碰撞的乘员保护〔GB 20071-2006〕乘用车后碰撞燃油系统安全要求〔GB 20072-2006〕防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定〔GB 11557-1998〕汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法〔GB15083-2006〕汽车安全带固定点〔GB 14167-2006〕汽车前、后端保护装置〔GB 17354-1998〕C-NCAP 前部正面刚性壁障碰撞试验方法C-NCAP 前部偏置碰撞试验方法C-NCAP 侧面碰撞试验方法C-NCAP 评分方法欧洲篇防止汽车碰撞时转向机构对驾驶员伤害认证的统一规定〔ECE R12〕关于汽车安全带安装固定点认证的统一规定〔ECE R14〕关于车辆座椅、座椅固定装置及头枕认证的统一规定〔ECE R17〕关于车辆内部安装件认证的统一规定〔ECE R21〕关于后面碰撞汽车结构特性认证的统一规定〔ECE R32〕关于正面碰撞汽车结构特性认证的统一规定〔ECE R33〕关于车辆火险预防措施认证的统一规定〔ECE R34〕关于汽车前后端保护装置〔保险杠等〕认证的统一规定〔ECE R42〕关于车辆正面碰撞乘员保护认证的统一规定〔ECE R94〕关于车辆侧面碰撞乘员保护认证的统一规定〔ECE R95〕EuroNCAP 前部碰撞试验方法EuroNCAP 侧面碰撞试验方法EuroNCAP 侧面撞柱评估标准EuroNCAP 车辆对乘员颈部保护的动态评估试验方法EuroNCAP 行人保护试验方法EuroNCAP 儿童保护评估方法EuroNCAP 评估方法与生物力学极限GTR 行人保护法规EC 行人保护法规北美篇内饰件碰撞特性要求及试验方法〔FMVSS 201〕头枕的碰撞保护〔FMVSS 202a〕转向机构对驾驶员的碰撞保护〔FMVSS 203〕对方向盘后移量的要求〔FMVSS 204〕座椅系统〔FMVSS 207〕乘员碰撞保护〔FMVSS 208〕乘员离位〔OOP〕保护〔FMVSS 208〕儿童约束系统要求〔FMVSS 208〕安全带安装固定点认证的统一规定〔FMVSS 210〕儿童约束系统〔FMVSS 213〕侧面碰撞保护〔FMVSS 214〕保险杠标准〔CMVSS 215〕车顶抗压〔FMVSS 216〕儿童约束安装点系统〔FMVSS 225〕燃油系统完整性〔FMVSS 301〕电动车辆的电解液溢出和电击保护〔FMVSS 305〕保险杠标准〔PART 581〕US NCAP 前部碰撞试验方法US NCAP 侧面碰撞试验方法US NCAP 翻滚试验方法US NCAP 评分方法IIHS 前部碰撞试验方法IIHS 侧面碰撞试验方法IIHS 低速碰撞试验方法附录EuroNCAP 新评估方法建议稿假人伤害指标描述。

汽车侧面碰撞的乘员保护GB 20071-2006(2005-09-15发布,2006-07-01实施)代替GB/T 12839-1997前言本标准第4章、第5章及附录A至附录F的内容为强制性,其余为推荐性的。

本标准修改采用欧洲经济委员会法规ECE R95(包括01系列增补,02系列增补及02系列建议)《关于机动车侧面碰撞事故中乘员保护的统一规定》(英文版)。

本标准与ECE R95的主要技术性差异有:——考虑到我国人体参数和车型特点,在附录B.5.5.1座椅调节一节中,参照日本保安基准第18条款内容,本标准增加了相应的调节方法。

——考虑到我国目前生产M1车型比较混杂的实际情况,本标准同时采用附录正规定的EuroSID I假人和附录F规定的EuroSID Ⅱ假人,试验和评价允许任选一种假人。

——由于我国标准体系和欧洲法规体系的形式差别所致,本标准删除了ECE R95中有关认证申请、认证程序及认证标志、车型修改、产品一致性、产品非一致性的处理等内容。

为便于使用,对于ECE R95法规,本标准还做了下列编辑性修改:——“本法规”改为“本标准”;——增加资料性附录G。

本标准在附录G中列出了本标准章条编号与ECE R95法规章条编号的对照一览表。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F为规范性附录;附录G为资料性附录。

关于本标准实施日期的建议:a)对于新定型的车辆:自2006年7月1日起开始实施。

b)对于在生产车型:自本标准发布之日起36个月后开始实施。

c)建议本标准附录C中关于蜂窝铝的材料和规格的规定自本标准发布之日起36个月开始实施。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:中国汽车技术研究中心。

本标准参加起草单位:清华大学汽车系,上海机动车检测中心,上海大众汽车有限公司,国家汽车质量监督检验中心(襄樊),神龙汽车有限公司,广州本田汽车有限公司,奇瑞汽车公司,重庆长安汽车(集团)有限责任公司,大众汽车(中国)投资有限公司,泛亚汽车技术中心,国家重型汽车质量监督检验中心。

国标碰撞法规认证要求

我国的碰撞法规认证要求主要基于国家标准(GB)和相关法规。

1. 正面碰撞法规:GB《乘用车正面碰撞的乘员保护》是乘用车强制性认证

的安全标准,参照欧洲法规制定,但采用了美国100%重叠正面碰撞的方式,对车辆的结构、整备质量、乘员舱的空间尺寸、汽车制造工艺及材料等都做了严格规定。

最新标准为《GB汽车正面碰撞的乘员保护》,对车辆行驶正

面碰撞中前排外侧乘员保护的相关内容进行规定和明确,包括技术术语、定义、要求及碰撞试验方法。

适用的对象增加至M1类汽车和最高总体重量小于吨的N1类汽车以及货运车。

2. 侧面碰撞法规:GB《汽车侧面碰撞乘员保护》是基于ECER95基础上颁

布的,主要针对侧面碰撞的安全标准。

以上内容仅供参考,建议查阅关于碰撞法规认证要求的文献、资料,或者咨询相关专家,获取更准确的信息。

关于正面碰撞乘员保护的设计规则(1999年10月28国机管[1999]567号文发布)1范围1.1本设计规则适用于M1类车辆就正面碰撞时前排外侧座椅乘员保护方面的认证。

2定义2.1保护系统:指用来约束乘员并有助于满足第5条要求的内部安装件及装置。

2.2保护系统的型式:指在下列主要方面没有差异的保护装置:制造工艺;尺寸;材料。

2.3碰撞角:指垂直于壁障前表面的直线与车辆纵向行进方向线之间的夹角。

2.4壁障表面:指壁障紧贴着胶合板的那一部分表面。

2.5(暂缺)2.6车型:指在下列主要方面没有差异的车辆:2.6.1对碰撞试验结果有影响的车辆长度和宽度。

2.6.2对碰撞试验结果有不良影响的,通过驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构、尺寸、轮廓和材料。

2.6.3对碰撞试验结果有影响的乘员舱外形和内部尺寸以及保护系统的型式。

2.6.4发动机的布置(前置、后置或中置)及排列方向(横向或纵向)。

2.6.5对碰撞试验结果有不良影响的车辆质量。

2.6.6对碰撞试验结果有不良影响的,由制造厂提供的选装设备或装置。

2.7乘员舱:指容纳乘员的空间,由顶盖、地板、侧围、车门、玻璃窗和前围、后围或后座椅靠背支撑板围成。

2.8“R”点:指制造厂为每个座椅规定的,与车辆结构有关的基准点,见附件6。

2.9“H”点:指按附件6描述的程序所确定的每个座椅的基准点。

2.10整备质量:指处于运行状态的车辆质量,没有驾驶员、乘客和货物,但加满燃料、冷却液、润滑油,并带有随车工具和备胎(如果这些由制造厂作为标准装备提供的话)。

注;本设计规则编号为CMVDR294,与ECER94法规对应。

3认证申请3.1车型的认证申请应由制造厂或其正式指定的代理人提出。

3.2申请时应附有下列文件一式两份,以及有关详细资料:3.2.1对该车型的结构、尺寸、外形及制造材料方面的详细说明。

3.2.2表示该车型正、侧及后视图的照片或简图及图纸,以及车辆前部结构的设计详图(可以有别于生产图纸)。

关于正面碰撞乘员保护的设计规则正面碰撞,顾名思义,就是两辆车在行驶过程中,正面碰撞到了一起。

听着就让人心里一沉,脑袋里浮现出车毁人亡的画面。

别担心,虽然这种情况很可怕,但现代汽车的安全设计可是相当给力的。

设计师们可不是闲着没事干,他们花了不少心思,专门为我们“打造”了一系列的保护措施,让我们在面对突如其来的正面碰撞时,能最大限度地减少伤害。

先说最直接的一点,安全带。

没错,虽然安全带看起来像是个简简单单的工具,但它的作用可大着呢。

很多人可能会觉得,哎呀,系个安全带麻烦死了,反正开车又不快。

可你知道吗,研究表明,正面碰撞发生时,安全带能减少60%以上的致命伤害。

系不系,就差那么一线天。

如果没有安全带,车主和乘客直接成了“飞人”,到时候别说碰撞了,连个安全的地方站都没得站。

说到这里,大家是不是也会觉得“系安全带”这事儿再怎么提醒都不为过啊?除了安全带,咱们还得说说“气囊”。

看过电影的朋友应该都知道,正面撞击时,气囊就像是个巨大的枕头,帮你挡住撞击的冲击力。

气囊的工作原理是,当车发生碰撞时,它会立刻充气,把你从方向盘或者仪表盘的撞击中保护开,像是给你装了个“气垫”。

但是,别以为气囊就万能了,它也是有时限的。

如果你坐得太近方向盘,或者撞击太猛烈,气囊可能也救不了你。

所以呢,保持合适的坐姿,别把自己当成“坐姿不正”一族了,这样气囊的保护效果才会最强大。

别小看了那些看起来不起眼的小细节,车身的设计也是保护乘员的关键。

现在的车大多设计了“溃缩区”,也就是车头和车尾的部分,专门用来吸收撞击的力量。

当车辆发生正面碰撞时,这些部位会逐渐变形,吸收掉一部分冲击力。

你要是开车时稍微偏离了车道,撞到什么障碍物,溃缩区的作用可是可以减轻车厢内部人员的伤害,让你从车祸中“脱身”。

这就好比你打篮球时,要靠脚底下的“弹性”来减缓冲击力,车的溃缩区也是这么“巧妙”的设计。

想想看,如果车头一撞就全死死硬硬地撞过去,那车里的我们怎么可能会没事?再说说那些防撞梁、门铰链等设计。

国家标准GB 11551-××××《汽车正面碰撞的乘员保护》编制说明1.任务来源经全国汽车标准化技术委员会研究,决定将GB11551-2003《乘用车正面碰撞的乘员保护》列入国家标准修订项目计划,项目编号:20091182-Q-339。

2.标准修订背景在欧洲、美国、日本等汽车工业发达国家,已将汽车正面碰撞、侧面碰撞、追尾碰撞等常见的事故形态都已列入了汽车安全法规体系中。

1999年10月,中国第一个汽车碰撞安全方面的法规CMVDR294《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》发布。

2000年,中国开始实施汽车正面碰撞乘员保护的强制性检验。

2003年11月27日,国家强制性标准GB11551-2003《乘用车正面碰撞的乘员保护》颁布。

GB11551-2003《乘用车正面碰撞的乘员保护》标准的颁布和实施推动了中国汽车工业在汽车碰撞安全技术方面的进步和发展。

随着汽车安全技术的提升,GB11551-2003标准已执行9年,以不适应当前的技术要求。

GB11551-2003技术内容参照ECE R94-00版,属于欧洲正面碰撞法规的早期版本,标准所规定的检验项目较少。

涉及乘员保护项目,假人伤害评价部位和指标需要进一步完善。

对于重要被动安全部件的变更和替换,缺少台车动态模拟评价的简化试验程序,需要全部进行实车碰撞试验验证,加大了企业的开发成本和周期。

另外,N1类的轻型和微型载货汽车的正面碰撞安全有待于提高和改善。

由于在碰撞安全上缺乏设计考虑,一些轻型和微型载货汽车发生碰撞事故,车内乘员无法获得足够的生存空间,直接造成车内乘员死亡或重伤。

修订GB11551,研究和制定适合中国汽车发展的正面碰撞安全标准,将进一步改善和提高汽车的碰撞安全性,促进汽车安全技术进一步的发展,满足广大汽车消费者对安全汽车的需求,降低汽车交通事故中的人员伤亡。

3.标准修订过程中国汽车技术研究中心作为标准的主承担单位,为了广泛吸纳行业意见,使标准的技术内容更加科学合理,标准的技术内容的研究和讨论依托了全国汽车标准化技术委员会秘书处组织成立的汽车碰撞试验标准工作组。

关于汽车撞行人的保护法规为了规范汽车的设计、生产、使用的行为,减少交通事故的损失,各国都制定了汽车碰撞安全法规如美国的机动车安全法规()和欧洲法规(和)。

我国也制定了相关的法规,如强制性安全法规。

有关乘员的保护已经是家喻户晓的老生常谈了。

相比之下,一般人对汽车撞行人的保护却知之甚少。

目前最为系统的行人保护法规是欧共体指令//该指令于年生效,适用于新车定型试验,并从年月起适用于所有上路车辆。

该指令涉及检验汽车前部的行人安全性能的试验方法,要求检验所有参与车辆和行人之间相互作用的部件,主要有:)小腿冲击锤撞击保险杠的试验用的冲击锤模拟人的腿,冲击锤由两段刚体组成,中间用可变形的金属棒连接,代表膝关节。

小腿自由飞行至少后以公里小时的速度垂直撞击车辆前部保险杠。

要进行的三次试验,第一次撞击保险社中间的/区域,另两次分别撞击两侧的/区域。

要求膝部弯曲角不大于°、剪切位移不大于、小腿加速度不大于)大腿冲击锤撞击发动机盖前缘试验至大腿冲击锤以至公里小时的速度(具体由发动机盖前缘高度、保险杠突出量和保险杠高度因素确定)撞击发动机盖前缘三次,一次在中间的/区域,另外两次分别在两侧的/区域。

要求冲击力不大于牛顿,碰撞弯矩不大于牛顿米。

)成人及儿童头部冲击锤撞击发动机盖上表面试验分别用代表儿童()和成年人()头部的冲击锤进行试验,冲击锤公里小时的速度,沿与水平线呈°(成年人)或°(儿童)的方向撞击发动机盖上表面确定的范围,要求头部损伤指标小于。

汽车作为文明的产物,不但要满足其乘员的需求,也要对社会和环境负起责任。

降低汽车排放污染对人类居住环境的负面影响,安全气囊、的普及以提高汽车乘员的安全,改造汽车的外形增加对行人安全的保护,这些技术的发展都围绕着改善汽车与社会的关系这个主题。

现代汽车的使用已经由过去简单的运载演变为一个汽车与人与环境的复杂的系统工程。

由单纯关注乘员的安全到不但关注乘员也关注行人的安全,从这一点也可以折射现代汽车设计以人为本的原则。

汽车碰撞安全法规大全(中文版)中国篇乘用车正面碰撞的乘员保护(GB 11551-2003)汽车侧面碰撞的乘员保护(GB 20071-2006)乘用车后碰撞燃油系统安全要求(GB 20072-2006)防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定(GB 11557-1998)汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法(GB15083-2006)汽车安全带固定点(GB 14167-2006)汽车前、后端保护装置(GB 17354-1998)C-NCAP 前部正面刚性壁障碰撞试验方法C-NCAP 前部偏置碰撞试验方法C-NCAP 侧面碰撞试验方法C-NCAP 评分方法欧洲篇防止汽车碰撞时转向机构对驾驶员伤害认证的统一规定(ECE R12)关于汽车安全带安装固定点认证的统一规定(ECE R14)关于车辆座椅、座椅固定装置及头枕认证的统一规定(ECE R17)关于车辆内部安装件认证的统一规定(ECE R21)关于后面碰撞汽车结构特性认证的统一规定(ECE R32)关于正面碰撞汽车结构特性认证的统一规定(ECE R33)关于车辆火险预防措施认证的统一规定(ECE R34)关于汽车前后端保护装置(保险杠等)认证的统一规定(ECE R42)关于车辆正面碰撞乘员保护认证的统一规定(ECE R94)关于车辆侧面碰撞乘员保护认证的统一规定(ECE R95)EuroNCAP 前部碰撞试验方法EuroNCAP 侧面碰撞试验方法EuroNCAP 侧面撞柱评估标准EuroNCAP 车辆对乘员颈部保护的动态评估试验方法EuroNCAP 行人保护试验方法EuroNCAP 儿童保护评估方法EuroNCAP 评估方法与生物力学极限GTR 行人保护法规EC 行人保护法规北美篇内饰件碰撞特性要求及试验方法(FMVSS 201)头枕的碰撞保护(FMVSS 202a)转向机构对驾驶员的碰撞保护(FMVSS 203)对方向盘后移量的要求(FMVSS 204)座椅系统(FMVSS 207)乘员碰撞保护(FMVSS 208)乘员离位(OOP)保护(FMVSS 208)儿童约束系统要求(FMVSS 208)安全带安装固定点认证的统一规定(FMVSS 210)儿童约束系统(FMVSS 213)侧面碰撞保护(FMVSS 214)保险杠标准(CMVSS 215)车顶抗压(FMVSS 216)儿童约束安装点系统(FMVSS 225)燃油系统完整性(FMVSS 301)电动车辆的电解液溢出和电击保护(FMVSS 305)保险杠标准(PART 581)US NCAP 前部碰撞试验方法US NCAP 侧面碰撞试验方法US NCAP 翻滚试验方法US NCAP 评分方法IIHS 前部碰撞试验方法IIHS 侧面碰撞试验方法IIHS 低速碰撞试验方法附录EuroNCAP 新评估方法建议稿假人伤害指标描述财务管理工作总结[财务管理工作总结]2009年上半年,我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下,在厂各部门的大力配合下,全组人员尽“参与、监督、服务”职能,以实现企业生产经营目标为核心,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高,财务管理工作总结。

关于汽车正面碰撞的国内外安全法规综述在日益发达的今天,作为一种交通工具, 汽车在给人们生活带来便利的同时, 也带来了各种安全隐患。

车速越来越快,给人们的安全和财产带来的伤害也越来越大。

因此, 汽车的安全性是汽车厂商、消费者及政府部门高度重视的问题。

按照碰撞事故形态,汽车碰撞主要包括正面碰撞,侧面碰撞,追尾碰撞以及碰撞翻滚等。

其中,根据美国的一项统计资料显示,大约60%的碰撞事故发生于车辆前方,因此,进行汽车正面碰撞的探索研究尤其重要,制定汽车的正面碰撞法规、标准也是各个国家相关部门首要解决的问题。

目前,国际上流行的实车碰撞试验法规主要有美国的FMVSS和欧盟的ECE两大体系,其他国家的技术法规大多是参照以上两个法规体系制定的。

中国在碰撞法规的研究中主要借鉴了欧盟ECE法规体系,自从20世纪90年代中国颁布了《汽车正面碰撞乘员保护的设计规则》到2007年7月1日正式实施《汽车侧面碰撞的乘员保护》,中国在汽车安全法规的研究上正在积极地与国际接轨。

本文基于汽车正面碰撞研究,主要介绍欧美和中国的汽车碰撞法规。

1 美国美国是世界上最早开始实施车辆正面碰撞法规的国家,其于上世纪60年代授权美国运输部(DOT)对乘用车、多用途乘用车、载货车、挂车、大客车、学校客车、摩托车以及这些车辆的装备和部件制定并实施联邦机动车安全标准(Federal Motor Vehicle Safety Standards,简称FMVSS),并率先于1986年颁布了FMVSS208《乘员碰撞保护》法规。

随着汽车各项技术的成熟应用,DOT不断对法规进行了修订,规定应用生物逼真度更好的Hybrid Ⅲ型碰撞生物假人,与固定壁障碰撞。

FMVSS208最新一次修订在2010年8月份,文中主要针对修订后的208对其100%重叠正面碰撞的情况进行解读。

碰撞过程中车门不能被撞开,碰撞后不用工具能将门打开,正常进出假人,燃油泄漏量不超过30g/min。

ece r18法规解读ECE R18法规是一项关于车辆前部防护结构的国际法规,制定了一系列测试标准和要求,旨在提高车辆前部结构的安全性能。

本文将对ECE R18法规进行解读,包括其背景、内容和意义。

背景面对日益增加的车辆数量和交通事故的频发,保障车辆乘员的安全成为各国政府的重要责任。

为了降低车辆碰撞事故造成的伤亡和损失,国际经济委员会(ECE)制定了一系列车辆安全相关的法规。

其中,ECE R18法规关注的是车辆前部防护结构,以减轻碰撞和撞击对乘员的伤害。

内容ECE R18法规主要涉及车辆前部防护结构的设计标准和测试要求。

其核心内容包括以下几个方面:1.前部防护材料:ECE R18法规要求前部防护材料必须足够强硬,以保护车辆内的乘员免受碰撞和撞击的伤害。

材料应具有一定的弯曲强度和刚度,以抵御外来力量的作用。

2.设计标准:ECE R18法规明确指出了前部防护结构的设计规范,包括其几何尺寸、连接方式和材料要求等。

对于不同类型的车辆(如乘用车、商用车等),法规还提供了相应的设计标准,以满足不同车辆的特殊需求。

3.碰撞试验:为了验证前部防护结构的安全性能,ECE R18法规规定了一系列碰撞试验。

这些试验模拟了真实道路场景中可能发生的碰撞情况,并检查车辆前部防护结构是否能够正常工作和保护乘员免受伤害。

碰撞试验包括固定式障碍物试验、可变形障碍物试验和行人保护试验等。

意义ECE R18法规对车辆前部防护结构的安全性能进行了规范,具有以下几个重要意义:1.保护乘员安全:车辆前部防护结构是乘员安全的重要保障。

ECE R18法规的制定和执行,可以确保车辆前部结构的安全性能符合国际标准,有效降低碰撞事故对乘员的伤害风险。

2.促进国际贸易:ECE R18法规是国际通行的标准,各国都可以参照该法规进行车辆前部防护结构的设计和生产。

这有助于消除贸易壁垒,促进国际车辆贸易的发展。

3.促进技术创新:为了满足ECE R18法规的要求,各汽车制造商需要不断推陈出新,研发更为安全和高效的前部防护结构。

rcar法规内容RCAR法规内容RCAR(Research Council for Automobile Repairs)是一个国际性的研究组织,致力于研究汽车维修领域的问题,并制定相应的法规和标准。

RCAR法规内容涵盖了多个方面,包括车辆碰撞安全、维修技术、碰撞测试等。

下面将从这些方面逐一介绍RCAR法规的内容。

一、车辆碰撞安全RCAR法规对车辆碰撞安全进行了详细规定,要求车辆在发生碰撞时能够保护乘员的生命安全。

首先,RCAR法规规定车辆必须具备强固的车身结构,能够有效吸收碰撞能量,并将碰撞力分散。

其次,RCAR法规要求车辆必须配备安全气囊系统,包括前排和侧面安全气囊,以提供额外的保护。

此外,RCAR法规还规定了车辆的制动系统、灯光系统、安全带等方面的要求,确保车辆在发生碰撞时能够及时停止并提供警示。

二、维修技术RCAR法规对汽车维修技术进行了规范,旨在提高维修质量和安全性。

首先,RCAR法规规定维修人员必须具备相应的资质和培训,才能进行维修工作。

其次,RCAR法规规定了维修过程中需要遵守的操作规程,包括拆卸、安装、调试等环节。

此外,RCAR法规还对维修设备和工具提出了要求,确保其正常运行和安全使用。

维修技术方面的RCAR法规内容还包括维修记录的要求,要求维修人员对每次维修都进行详细记录,以备查证和追溯。

三、碰撞测试RCAR法规要求车辆必须经过一系列的碰撞测试,以评估其碰撞安全性能。

RCAR法规规定了碰撞测试的方法和标准,包括正面碰撞、侧面碰撞、翻车碰撞等不同类型的测试。

在测试过程中,RCAR法规要求车辆必须满足一定的安全指标,包括乘员生命安全、车辆结构保持稳定等方面。

通过碰撞测试,RCAR法规能够评估车辆的碰撞安全性能,并为车辆制定相应的改进方案。

四、法规执行与认证RCAR法规的执行与认证是保证法规内容得以落实的重要环节。

RCAR法规要求各国家和地区的汽车监管机构对RCAR法规进行认可,并制定相应的法规执行措施。