抗焦虑药和抗抑郁药

- 格式:pdf

- 大小:270.94 KB

- 文档页数:7

精神药品的名词解释是什么

精神药品指的是一类用于治疗精神疾病或情绪障碍的药物。

它们是通过调整大脑神经递质的水平,改善神经系统功能,从而减轻或缓解患者的精神症状和不适的药物。

精神药品主要分为抗焦虑药、抗抑郁药、抗精神病药等。

抗焦虑药

抗焦虑药是用于治疗焦虑症和焦虑相关疾病的药物。

它们主要通过调节脑部神经递质的平衡,减轻焦虑和紧张感。

常见的抗焦虑药包括苯二氮卓类药物、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂等。

抗抑郁药

抗抑郁药是用于治疗抑郁症和情绪障碍的药物。

它们通过调节大脑中的神经递质水平,提升患者的情绪和心理状态。

典型的抗抑郁药包括三环抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂等。

抗精神病药

抗精神病药是用于治疗精神分裂症等精神疾病的药物。

它们主要通过影响多种神经递质系统,调整大脑功能以减轻幻觉、妄想、情感不稳定等症状。

常见的抗精神病药包括经典的抗精神病药物和新一代的非典型抗精神病药物。

精神药品在医学上扮演着重要的角色,帮助患者恢复正常的心理状态,改善生活品质。

然而,使用精神药品时应严格遵循医嘱,避免滥用和依赖,根据专业医生的指导进行合理用药。

如果出现不良反应或其他问题,应及时向医生寻求帮助。

一、引言抑郁症和焦虑症是两种常见的心理疾病,它们严重影响了患者的日常生活和工作。

抑郁症是一种情感障碍,主要表现为持续的悲伤、失去兴趣、疲劳、睡眠障碍等;而焦虑症则是一种以焦虑为主要特征的神经症,患者常常感到紧张、不安、恐惧等。

当这两种疾病同时出现时,治疗难度会更大。

本文将针对抑郁症加焦虑症的治疗方案进行详细阐述。

二、药物治疗1. 抗抑郁药:抗抑郁药是治疗抑郁症加焦虑症的首选药物。

常用的抗抑郁药有选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)、5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)、三环类抗抑郁药等。

(1)SSRIs:常用的SSRIs有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等。

这类药物具有疗效好、不良反应小、耐受性好的特点。

(2)SNRIs:常用的SNRIs有文拉法辛、度洛西汀等。

这类药物在治疗焦虑症方面效果较好。

(3)三环类抗抑郁药:常用的三环类抗抑郁药有阿米替林、丙咪嗪等。

这类药物对抑郁症和焦虑症均有一定的疗效,但不良反应较多。

2. 抗焦虑药:抗焦虑药可以缓解焦虑症状,常用的抗焦虑药有苯二氮䓬类药物、非苯二氮䓬类药物等。

(1)苯二氮䓬类药物:常用的苯二氮䓬类药物有阿普唑仑、氯硝西泮、地西泮等。

这类药物具有镇静、催眠、抗焦虑等作用,但长期使用易产生依赖性。

(2)非苯二氮䓬类药物:常用的非苯二氮䓬类药物有丁螺环酮、坦度螺酮等。

这类药物具有抗焦虑作用,不良反应较小。

三、心理治疗1. 认知行为疗法(CBT):认知行为疗法是一种常用的心理治疗方法,通过改变患者的认知模式和行为模式,帮助患者克服焦虑和抑郁情绪。

2. 人际关系治疗(IPT):人际关系治疗主要关注患者的人际关系问题,通过改善人际关系,帮助患者缓解焦虑和抑郁情绪。

3. 焦点解决治疗(FST):焦点解决治疗是一种短期的心理治疗方法,通过关注患者的优势、资源和目标,帮助患者解决问题。

4. 正念疗法:正念疗法是一种以正念为基础的心理治疗方法,通过训练患者的正念能力,帮助患者缓解焦虑和抑郁情绪。

何为精神药品

精神药品是指用于调节人的情绪、认知和行为的药物。

它们主要用于治疗精神

障碍,如抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。

精神药品可以分为抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药等不同类别。

它们通过影响神经递质在神经元之间的传递来发挥作用,从而改善患者的症状并提高生活质量。

不同类型的精神药品具有不同的作用机制和药效。

抗抑郁药主要通过增加大脑

中的5-羟色胺水平来缓解抑郁症状,抗焦虑药则可以调节神经系统中的多巴胺和

γ-氨基丁酸水平,从而减少焦虑感。

抗精神病药通过影响多巴胺和5-羟色胺的水平来减少幻觉、妄想等症状。

精神药品的使用必须在医生的指导下进行。

错误的用药可能导致严重的副作用,甚至加重精神疾病症状。

患者在使用精神药品时应遵守医生的开药建议,定期进行复诊,及时报告不良反应。

同时,患者也应该避免自行增减药量或突然停药,以免引发药物依赖或反跳症状。

总的来说,精神药品是一类重要的药物,可以帮助患有精神疾病的患者缓解症状,恢复正常生活。

然而,精神药品的使用需要患者、医生和家人的合作,以确保疗效最大化同时最大程度减少风险。

精神药品定义范围是什么

精神药品是指对人类精神活动产生调节作用的药品,主要用于改善情绪、认知、意识等精神方面的问题。

精神药品的使用范围涵盖广泛,常见的精神药品包括抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药等。

在医学领域,精神药品被广泛应用于治疗精神障碍、情绪失调、焦虑症、抑郁症、精神分裂症等疾病。

精神药品的定义范围主要包括以下几个方面:

1.抗抑郁药:抗抑郁药是一类常用于治疗抑郁症的药物,主要通过影

响神经递质的水平来调节情绪。

这类药物通常包括单胺氧化酶抑制剂

(MAOI)、三环抗抑郁药(TCA)、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)

等。

2.抗焦虑药:抗焦虑药是用于治疗焦虑症及其他焦虑相关障碍的药物,

可以帮助患者减轻焦虑情绪、恐惧等症状。

常见的抗焦虑药物包括苯二氮卓类药物、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)、β-受体阻滞剂等。

3.抗精神病药:抗精神病药主要用于治疗精神分裂症等精神疾病,能

够调节神经递质的水平,减轻幻觉、妄想、情绪不稳定等症状。

常见的抗精神病药包括经典抗精神病药、第二代抗精神病药等。

4.镇静安定药:镇静安定药通常用于治疗焦虑、紧张、失眠等症状,

可以帮助患者放松身心、减轻焦虑情绪。

这类药物包括苯二氮卓类药物、巴比妥类药物等。

总的来说,精神药品定义范围包括抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药、镇静安

定药等不同种类的药物,主要用于改善精神疾病和情绪失调相关的问题。

在使用精神药品时,应当遵循医嘱,避免滥用或自行停药,以免产生不良反应或依赖。

如果有精神方面的问题,应及时就医,接受专业的治疗和指导。

精神神经疾病治疗药导言精神神经疾病是一类影响大脑和神经系统功能的疾病,其症状可能包括情绪波动、认知障碍、行为异常等。

为了治疗这些疾病,医学界研发了许多精神神经疾病治疗药。

这些药物通常被称为精神药物或心理药物,它们可以帮助患者缓解症状、改善生活质量。

本文将介绍几种常见的精神神经疾病治疗药,包括抗焦虑药、抗抑郁药和抗精神病药。

抗焦虑药1. 苯二氮䓬类药物苯二氮䓬类药物是一类常用的抗焦虑药物。

这类药物通过增加大脑中的γ-氨基丁酸(GABA)水平来产生抗焦虑效果。

常见的苯二氮䓬类药物有:•地西泮(Diazepam)•苯巴比妥(Phenobarbital)•劳拉西泮(Lorazepam)2. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)SSRI是一类常用的抗抑郁药物,但也被用于治疗焦虑障碍。

这些药物通过阻断5-羟色胺的再摄取而增加其在神经系统中的浓度,从而产生抗焦虑和抗抑郁作用。

常见的SSRI药物有:•氟西汀(Fluoxetine)•帕罗西汀(Paroxetine)•舍曲林(Sertraline)抗抑郁药1. 三环抗抑郁药物(TCA)三环抗抑郁药物是一类最早开发的抗抑郁药物,其作用机制是通过抑制去甲肾上腺素和5-羟色胺的再摄取来增加它们在神经系统中的浓度。

常见的三环抗抑郁药物有:•氟西汀(Fluoxetine)•氟迪拉明(Fluvoxamine)•丙米嗪(Imipramine)2. 选择性5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)SNRI是一类新型的抗抑郁药物,它们与SSRI类似,但不仅能够阻断5-羟色胺的再摄取,还能够同时阻断去甲肾上腺素的再摄取。

常见的SNRI药物有:•伊舍特汀(Venlafaxine)•舍曲林(Duloxetine)•米氮平(Milnacipran)抗精神病药1. 典型抗精神病药物典型抗精神病药物是最早开发的抗精神病药物,它们主要通过阻断多巴胺D2受体来减轻精神病症状。

常见的典型抗精神病药物有:•氯丙嗪(Chlorpromazine)•氟哌啶酮(Haloperidol)•莫氟苯丁胺(Molindone)2. 非典型抗精神病药物非典型抗精神病药物是近年来开发的一类新型药物,它们相比于典型抗精神病药物具有更少的副作用。

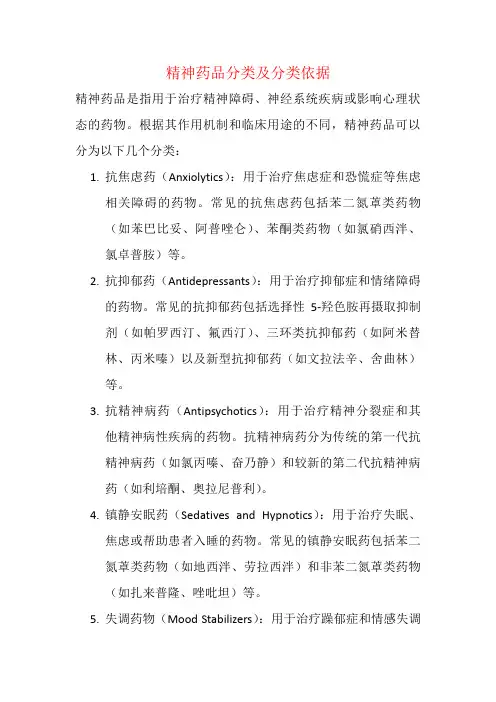

精神药品分类及分类依据

精神药品是指用于治疗精神障碍、神经系统疾病或影响心理状态的药物。

根据其作用机制和临床用途的不同,精神药品可以分为以下几个分类:

1.抗焦虑药(Anxiolytics):用于治疗焦虑症和恐慌症等焦虑

相关障碍的药物。

常见的抗焦虑药包括苯二氮䓬类药物(如苯巴比妥、阿普唑仑)、苯酮类药物(如氯硝西泮、氯卓普胺)等。

2.抗抑郁药(Antidepressants):用于治疗抑郁症和情绪障碍

的药物。

常见的抗抑郁药包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(如帕罗西汀、氟西汀)、三环类抗抑郁药(如阿米替林、丙米嗪)以及新型抗抑郁药(如文拉法辛、舍曲林)等。

3.抗精神病药(Antipsychotics):用于治疗精神分裂症和其

他精神病性疾病的药物。

抗精神病药分为传统的第一代抗精神病药(如氯丙嗪、奋乃静)和较新的第二代抗精神病药(如利培酮、奥拉尼普利)。

4.镇静安眠药(Sedatives and Hypnotics):用于治疗失眠、

焦虑或帮助患者入睡的药物。

常见的镇静安眠药包括苯二氮䓬类药物(如地西泮、劳拉西泮)和非苯二氮䓬类药物(如扎来普隆、唑吡坦)等。

5.失调药物(Mood Stabilizers):用于治疗躁郁症和情感失调

的药物。

常见的失调药物包括锂盐、抗癫痫药物(如卡马

西平、拉莫三嗪)以及某些抗精神病药物(如奋乃静)等。

以上是一些常见的精神药品分类,根据其作用机制和临床应用进行了划分。

值得注意的是,精神药品使用要慎重,必须在医生的指导下使用,遵循正确的剂量和注意安全。

缓解焦虑抑郁症状的药物和心理治疗方法在如今快节奏的生活中,焦虑和抑郁已经成为了较为常见的心理问题,给人们的身心健康和生活质量带来了不小的影响。

了解并掌握缓解焦虑抑郁症状的有效方法,对于患者和关注心理健康的人们来说都至关重要。

接下来,我们就一起探讨一下药物治疗和心理治疗这两种主要的应对方式。

一、药物治疗药物治疗是缓解焦虑抑郁症状的重要手段之一。

医生会根据患者的具体情况,开具合适的药物。

1、抗抑郁药常见的有选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),如氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等。

这类药物通过增加大脑中 5-羟色胺的水平来改善情绪。

还有 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI),如文拉法辛、度洛西汀等。

2、抗焦虑药苯二氮䓬类药物,如地西泮、氯硝西泮等,能迅速缓解焦虑症状,但长期使用可能会产生依赖性。

非苯二氮䓬类抗焦虑药,如丁螺环酮、坦度螺酮等,相对来说依赖性较小。

需要注意的是,药物治疗需要在医生的指导下进行。

医生会综合考虑患者的症状严重程度、年龄、身体状况、有无其他疾病等因素来选择合适的药物和剂量。

而且,药物治疗通常需要一定的时间才能起效,患者在用药期间要按照医嘱按时服药,不能自行增减药量或停药。

二、心理治疗心理治疗在焦虑抑郁的治疗中也发挥着重要作用,它可以帮助患者了解自己的情绪和思维模式,学会应对压力和负面情绪的方法。

1、认知行为疗法(CBT)这是一种常见的心理治疗方法。

它认为人的情绪和行为不是由事件本身直接引起的,而是由对事件的认知和评价所决定的。

治疗师会帮助患者识别和改变负面的思维模式和行为习惯,比如过度担忧、灾难化思维等。

通过改变这些不合理的认知,患者的情绪和行为也会随之改善。

2、人际治疗(IPT)侧重于解决患者在人际关系方面的问题。

治疗师会帮助患者分析人际关系中的冲突和问题,提高患者的人际交往能力和应对人际压力的能力。

3、心理动力学治疗通过探索患者潜意识中的冲突和情感,帮助患者理解自己的内心世界,从而缓解症状。

神经内科用药总结神经内科是研究和治疗与中枢神经系统有关的疾病的领域。

神经内科用药是神经内科治疗的重要手段之一、以下是对常用神经内科药物进行总结。

1.神经递质调节药物:-抗抑郁药:常用的抗抑郁药物包括SSRI类药物(如帕罗西汀、舍曲林)、SNRI类药物(如文拉法辛、多奈哌齐)和三环类抗抑郁药物(如阿米替林),它们通过调节神经递质的水平来改善情绪障碍。

-抗焦虑药:常用的抗焦虑药物包括苯二氮䓬类药物(如阿普唑仑、劳拉西泮)、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(如帕罗西汀)和β受体阻断剂(如普萘洛尔),它们通过调节中枢神经的兴奋性来缓解焦虑症状。

-镇静安眠药:常用的镇静安眠药物包括苯二氮䓬类药物(如地西泮、劳拉西泮)和非苯二氮䓬类药物(如佐匹克隆、唑吡坦),它们通过抑制中枢神经系统的兴奋来促进入睡和延长睡眠时间。

-抗精神病药:常用的抗精神病药物包括典型抗精神病药(如氯丙嗪、奋乃静)和非典型抗精神病药(如利培酮、奥氮平),它们通过调节多种神经递质的作用来减少幻觉、妄想等症状。

2.神经传导调节药物:-抗癫痫药:常用的抗癫痫药物包括苯巴比妥类药物(如苯巴比妥、扑痫酮)和新型抗癫痫药物(如拉莫三嗪、卡马西平),它们通过调节神经传导过程中的离子通道来抑制癫痫发作。

-抗帕金森药:常用的抗帕金森药物包括多巴胺激动剂(如左旋多巴、普拉米普烈)、安定剂(如奎尼丁、奥沙普秋)和抗胆碱药(如托吗西林、安坦)等,它们通过增加多巴胺水平或改善胆碱能功能来缓解帕金森病症状。

-神经营养药:常用的神经营养药物包括B族维生素(如维生素B1、B6、B12)和游离氨基酸(如脑肽、戊乙酰果酰胺),它们通过提供神经营养物质来改善神经功能和延缓神经退行性疾病的发展。

3.神经炎症调节药物:-免疫抑制剂:常用的免疫抑制剂包括泼尼松龙、硫唑嘌呤等,它们通过抑制免疫反应和炎症反应来减轻神经炎症疾病的症状和发作。

-抗痉挛剂:常用的抗痉挛剂包括苯海拉明、利多卡因等,它们通过抑制神经传导和肌肉收缩来减轻神经痉挛和肌肉痉挛。

精神药品的描述是什么精神药品是指用于治疗各种精神障碍和心理问题的药物。

它们可以对患者的情绪、思维和行为产生影响,并帮助他们恢复正常的生活和工作功能。

在医学上,精神药品通常分为抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药以及镇定剂等不同类别。

1.抗抑郁药:这类药物主要用于治疗抑郁症和其他情绪障碍。

它们通过调节大脑中与情绪相关的神经递质水平来缓解患者的抑郁症状,提高心情和精神状态。

2.抗焦虑药:抗焦虑药常用于治疗广泛性焦虑症、社交焦虑症等焦虑障碍。

这些药物能够帮助患者放松身心,减轻焦虑和紧张情绪,改善睡眠质量。

3.抗精神病药:抗精神病药主要用于治疗精神分裂症等严重精神疾病。

它们通过影响神经递质的功能,减轻幻觉、妄想和混乱思维等症状,帮助患者恢复理性和适应社会生活。

4.镇定剂:这类药物被用来减轻焦虑、恐惧和紧张情绪,使患者感到放松和平静。

常见的镇定剂包括苯二氮䓬类药物和非苯二氮䓬类药物,如安定、阿普唑仑等。

尽管精神药品在治疗精神障碍和心理问题方面发挥着重要作用,但其使用也需要慎重。

药品的使用应遵循医生的建议和处方,严格控制用药剂量和时长,避免滥用和依赖。

同时,注意药品可能带来的副作用和反应,及时与医生沟通,调整治疗方案。

在接受精神药品治疗的过程中,患者和家属也要重视心理健康的维护,配合药物治疗,建立健康的生活方式和心理护理机制。

总的来说,精神药品是一类重要的医疗药物,可以有效缓解不同精神障碍和心理问题的症状,帮助患者恢复正常的生活功能。

然而,对于精神药品的使用,医生的指导和监督至关重要,患者和家属也要配合治疗,注重全面的心理健康管理。

治疗精神类药物的原理精神类药物是用于治疗各种精神疾病的药物,包括抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药等。

这些药物的原理各不相同,但它们主要通过调节神经递质的水平和功能来产生治疗效果。

1. 抗抑郁药物的原理:抗抑郁药物主要通过调节脑内神经递质的水平来改善抑郁症状。

常用的抗抑郁药物包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)、三环类抗抑郁药和单胺氧化酶抑制剂(MAOI)。

- SSRIs: 通过抑制5-羟色胺再摄取,增加5-羟色胺在神经元间的浓度,从而减轻抑郁症状。

- 三环类抗抑郁药:主要通过抑制去甲肾上腺素和/或5-羟色胺再摄取,以及抑制神经传导物质乙酰胆碱的作用,来改善抑郁情绪。

- MAOIs: 通过抑制单胺氧化酶,阻断对去甲肾上腺素、5-羟色胺和多巴胺的降解,增加这些神经递质在突触间的浓度,从而缓解抑郁症状。

2. 抗焦虑药物的原理:抗焦虑药物主要通过影响中枢神经系统,调节与情绪和焦虑有关的神经递质的水平,从而缓解焦虑症状。

常用的抗焦虑药物包括苯二氮䓬类药物(如苯巴比妥、地西泮)、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂和β-受体阻滞剂。

- 苯二氮䓬类药物:通过增强GABA(γ-氨基丁酸)的抑制作用,改变神经递质的活动,从而产生镇静、催眠和抗焦虑的效果。

- 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂:通过增加5-羟色胺在神经元间的浓度,来减轻焦虑症状。

- β-受体阻滞剂:通过阻断肾上腺素在β-受体上的作用,减少交感神经系统的兴奋性,缓解焦虑症状。

3. 抗精神病药物的原理:抗精神病药物主要通过影响多巴胺和其他神经递质的功能,调节中枢神经系统的活动,从而减轻精神病症状。

常见的抗精神病药物包括典型抗精神病药和非典型抗精神病药。

- 典型抗精神病药:主要通过抑制多巴胺D2受体,减少多巴胺的活动,以及影响其他神经递质的功能来减轻精神病症状。

- 非典型抗精神病药:主要通过调节多巴胺、血清素、去甲肾上腺素和乙酰胆碱等神经递质的功能,来改善精神病症状。

精神类药物知识点总结精神类药物是指用于治疗精神疾病的药物,包括抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药等。

这些药物可以改善患者的情绪、认知和行为问题,提高患者的生活质量。

在临床上,精神类药物被广泛应用于治疗各种精神疾病,如抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。

本文将从药物分类、作用机制、副作用以及使用注意事项等方面对精神类药物进行详细介绍。

一、药物分类1. 抗抑郁药抗抑郁药主要用于治疗抑郁症,可以改善患者的情绪状态,减少抑郁症状。

常用的抗抑郁药包括三环抗抑郁药、SSRI抗抑郁药、SNRI抗抑郁药等。

三环抗抑郁药主要通过阻断去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄取来产生抗抑郁作用,但由于其副作用较多,目前临床上使用较少。

SSRI抗抑郁药和SNRI抗抑郁药则是近年来新开发的抗抑郁药物,作用机制更加精准,且副作用相对较少。

2. 抗焦虑药抗焦虑药主要用于治疗焦虑症,可以减少焦虑和恐惧感,改善患者的情绪状态。

常用的抗焦虑药包括苯二氮䓬类药物、丁螺环酮类药物、5-HT1A受体激动剂等。

苯二氮䓬类药物是最常用的抗焦虑药物,主要通过增强γ-氨基丁酸在中枢神经系统的抑制作用来产生抗焦虑作用,但长期使用会引起耐受和依赖。

丁螺环酮类药物和5-HT1A受体激动剂则是近年来新开发的抗焦虑药物,具有较高的选择性和安全性。

3. 抗精神病药抗精神病药主要用于治疗精神分裂症等精神疾病,可以减轻幻觉、妄想等症状,改善患者的认知和行为问题。

常用的抗精神病药包括传统抗精神病药和非经典抗精神病药。

传统抗精神病药主要通过阻断多巴胺受体在中枢神经系统的作用来产生抗精神病作用,但由于其副作用较多,目前临床上使用较少。

非经典抗精神病药则是近年来新开发的抗精神病药物,具有更高的选择性、更少的副作用和更好的安全性。

二、作用机制1. 抗抑郁药的作用机制抗抑郁药的作用机制主要与脑内多巴胺、去甲肾上腺素和5-羟色胺等神经递质有关。

抑郁症患者的脑内神经递质水平发生了改变,导致情绪调节功能紊乱,而抗抑郁药主要通过调节脑内神经递质的水平来产生抗抑郁作用。

心理疾病的药物治疗抗抑郁药抗焦虑药和抗精神病药心理疾病的药物治疗:抗抑郁药、抗焦虑药和抗精神病药心理健康问题在当今社会越来越受到关注。

许多人面临着像抑郁症、焦虑症和精神病等心理疾病的挑战。

在这些情况下,药物治疗常常被用作一种有效的疗法。

本文将介绍心理疾病治疗中常见的药物类别:抗抑郁药、抗焦虑药和抗精神病药。

一、抗抑郁药抗抑郁药是治疗抑郁症最常用的药物。

抑郁症是一种严重的心理疾病,患者常常感到长期的沮丧、低落和无助。

抗抑郁药可以通过调整脑内神经递质的平衡来减轻抑郁症状。

以下是一些常见的抗抑郁药品:1. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs):这类药物主要通过阻止脑内的5-羟色胺再摄取,从而增加5-羟色胺的浓度。

常见的SSRIs有氟西汀、舍曲林和帕罗西汀等。

这些药物的优点在于副作用较少,对许多患者来说是很好的选择。

2. 三环抗抑郁药:三环抗抑郁药也是一种常见的抗抑郁药类别,如阿米替林和丙咪嗪等。

它们通过抑制去甲肾上腺素和5-羟色胺的再摄取来起作用。

但是,这些药物常常伴随着一系列的副作用,如嗜睡、便秘和口干等。

3. 杂环抗抑郁药:杂环抗抑郁药是一类与三环抗抑郁药相似的药物,如去甲尼莫嗪和美沙酮。

它们也是通过抑制去甲肾上腺素和5-羟色胺的再摄取来缓解抑郁症状。

杂环抗抑郁药相对于三环抗抑郁药而言,具有更少的副作用和更好的耐受性。

二、抗焦虑药焦虑症是另一种常见的心理疾病,表现为长期的焦虑、紧张和不安感。

抗焦虑药可帮助缓解这些症状,并恢复患者的日常功能。

以下是几种常见的抗焦虑药:1. 镇静催眠药:这类药物主要通过抑制中枢神经系统活性来起作用,从而产生镇静和催眠效果。

它们可用于治疗严重的焦虑症状,如房事恐惧症。

常见的镇静催眠药有地西泮和劳拉西泮等。

2. 苯二氮䓬类药物(BZDs):BZDs常用于治疗广泛性焦虑症和恐慌症等焦虑症。

它们通过作用于脑内的GABA受体来产生镇静和抗焦虑效果。

常见的BZDs有阿普唑仑和劳拉西泮等。

精神类药品名词解释精神类药品是指一类用于预防、治疗或缓解精神障碍和心理疾病的药物,主要作用于中枢神经系统,调节人体的神经功能,以达到治疗疾病的目的。

在医学领域中,精神类药品被广泛应用于抑郁症、焦虑症、精神分裂症等疾病的治疗过程中。

常见类别抗抑郁药抗抑郁药是一类用于治疗抑郁症的药物,能够调节大脑中神经递质的水平,改善情绪状态,帮助患者恢复心理平衡。

常见的抗抑郁药包括SSRI(选择性5-羟色胺再摄取抑制剂)、SNRI(选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂)等。

抗焦虑药抗焦虑药用于治疗焦虑症,通过作用于中枢神经系统减轻焦虑和紧张情绪。

这类药物包括苯二氮卓类药物、SSRI等,常用于短期治疗焦虑症状。

抗精神病药抗精神病药主要用于治疗精神分裂症等严重精神障碍,调节多巴胺和其他神经递质的水平,减轻幻听、妄想等症状。

典型的抗精神病药有氯丙嗪、利培酮等。

作用机制精神类药品主要通过调节神经递质系统的功能来产生治疗效果。

神经递质是大脑神经元之间传递神经冲动的化学物质,包括多巴胺、5-羟色胺、去甲肾上腺素等。

精神类药品作用于受体或神经元再摄取,影响神经递质的释放和传导,从而影响人的行为、情绪和思维。

注意事项在使用精神类药品时,患者应当遵医嘱使用,严格按照医生的处方用药,不可擅自更改剂量或停止用药。

同时,部分精神类药品可能存在副作用,如嗜睡、恶心、头晕等,应密切观察并随时向医生报告情况。

长期使用精神类药品可导致依赖性,应在医生指导下逐渐减少剂量。

综上所述,精神类药品在治疗精神障碍和心理疾病中发挥着重要作用,患者在使用时应谨慎对待,配合医生规范用药,以达到更好的治疗效果。

焦虑症的药物治疗和副作用焦虑症是一种常见的心理疾病,给患者的生活带来了很大的困扰。

药物治疗是焦虑症的主要治疗方式之一,但是药物治疗也会带来一些副作用。

本文将探讨焦虑症的药物治疗和副作用。

焦虑症的药物治疗主要包括抗焦虑药和抗抑郁药两类。

抗焦虑药主要是通过抑制中枢神经系统的活动来减轻焦虑症状。

常用的抗焦虑药有苯二氮䓬类药物和选择性5-羟色胺再摄取抑制剂。

苯二氮䓬类药物是一类广泛使用的抗焦虑药物。

它们通过增加γ-氨基丁酸(GABA)的活性来产生镇静和抗焦虑的效果。

常用的苯二氮䓬类药物有阿普唑仑、劳拉西泮等。

这些药物在短期内可以快速缓解焦虑症状,但长期使用容易导致药物依赖和耐受性。

此外,苯二氮䓬类药物还会引起嗜睡、精神运动性抑制等副作用。

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)是另一类常用的抗焦虑药物。

它们通过抑制5-羟色胺的再摄取来增加5-羟色胺在神经突触间的浓度,从而缓解焦虑症状。

常用的SSRIs有氟西汀、帕罗西汀等。

相比苯二氮䓬类药物,SSRIs的副作用较少,但疗效需要较长的时间才能显现。

除了抗焦虑药,抗抑郁药也可以用于治疗焦虑症。

抗抑郁药主要通过调节神经递质的水平来改善情绪和焦虑症状。

常用的抗抑郁药包括三环类抗抑郁药和选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂。

三环类抗抑郁药是最早出现的抗抑郁药物之一,也可以用于治疗焦虑症。

它们通过抑制去甲肾上腺素和5-羟色胺的再摄取来增加这两种神经递质在神经突触间的浓度。

常用的三环类抗抑郁药有阿米替林、丙咪嗪等。

这些药物在治疗焦虑症方面的疗效较好,但副作用较多,包括口干、便秘、心动过速等。

选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)是一类新型的抗抑郁药物,也可以用于治疗焦虑症。

它们通过抑制去甲肾上腺素和一部分5-羟色胺的再摄取来增加这两种神经递质在神经突触间的浓度。

常用的SNRIs有文拉法辛、舍曲林等。

相比三环类抗抑郁药,SNRIs的副作用较少,但对心血管系统的影响较大,可能引起血压升高等问题。

精神药品名词解释药理学

精神药品是用于治疗精神障碍的药物,包括抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药等。

精神药品通过调节神经递质在中枢神经系统的水平,从而产生治疗作用。

药理学是研究药物与生物体之间相互关系的学科,了解精神药品的药理学有助于我们更好地理解这些药物的作用机制。

1.神经递质:神经递质是神经元之间传递信号的化学物质,包括多巴

胺、谷氨酸、GABA等。

精神药品可以通过增加或减少神经递质在突触间的水平,调节神经信号传导,从而产生治疗效果。

2.抗抑郁药:抗抑郁药主要用于治疗抑郁症,通过增加多巴胺和去甲

肾上腺素在突触间的水平,提高情绪、调节睡眠等。

常见的抗抑郁药包括

SSRI、SNRI等。

3.抗焦虑药:抗焦虑药用于治疗焦虑症,通过增加GABA在中枢神经

系统的水平,产生镇静、放松的效果。

苯二氮䓬类药物是常见的抗焦虑药。

4.抗精神病药:抗精神病药用于治疗精神分裂症等精神疾病,通过调

节多巴胺和谷氨酸等神经递质的平衡,减少幻听、妄想等症状。

典型抗精神病药包括氯丙嗪、利培酮等。

5.药物副作用:精神药品虽然有治疗效果,但也可能会出现一些副作

用,如头晕、恶心、失眠等。

在使用精神药品时,应根据医生的建议,严格遵守用药指导,定期复诊监测治疗效果和副作用。

综上所述,了解精神药品的药理学对于正确使用这些药物具有重要意义。

在治疗精神疾病的过程中,患者应遵循医生的建议,合理使用精神药品,以达到最佳的治疗效果。

精神科药品的主要分类

在精神科治疗中,药物是必不可少的治疗手段之一。

根据其作用机制和药效特点,精神科药品大致可以分为以下几类:

1. 抗抑郁药

抗抑郁药主要用于治疗抑郁症,可以改善患者的情感状态和精神活动水平,缓解抑郁症状,提高生活质量。

常用的抗抑郁药有三环类抗抑郁药、SSRI类抗抑郁药、SNRI类抗抑郁药等。

2. 抗焦虑药

抗焦虑药主要用于治疗各种焦虑症及相关疾病,如广泛性焦虑症、恐惧症、强迫症等。

这类药物可以缓解患者的焦虑和不安情绪,减轻身体症状,提高睡眠质量。

常用的抗焦虑药有苯二氮类药物、非苯二氮类药物等。

3. 抗精神病药

抗精神病药主要用于治疗各种精神疾病,如精神分裂症、躁郁症、情感性精神障碍等。

这类药物可以减少幻觉、妄想等症状,改善认知功能,增加社交能力。

常用的抗精神病药有典型抗精神病药、非典型抗精神病药等。

4. 镇定安眠药

镇定安眠药主要用于治疗各种睡眠障碍和紧张不安等症状。

这类药物可以缓解患者焦虑、紧张、烦躁等情绪,促进睡眠,改善睡眠质量。

常用的镇定安眠药有苯二氮类药物、非苯二氮类药物等。

5. 情绪稳定剂

情绪稳定剂主要用于治疗双相情感障碍、躁郁症等疾病。

这类药物可以平稳情绪,减少情绪波动,缓解躁狂发作,减轻抑郁症状。

常用的情绪稳定剂有碳酸锂、抗癫痫药物等。

总之,精神科药品种类繁多,临床上需要根据患者的具体情况和病情特点,选择合适的药品进行治疗。

同时,药物治疗应注意合理用药、避免药物滥用及副作用等问题。

Harvard-MIT 卫生科学与技术部

HST.151: 药理学原理

授课教师: David Standaert博士

2005年3月

神经系统药理学II

抗抑郁药和镇静药

抑郁

z常见的问题,5%以上的人受到困扰。

z常见表现包括情绪低落,浑身无力,对任何活动不感兴趣。

z还可能包括体重减轻,睡眠障碍或精神不正常。

z应考虑到有非典型痴呆和慢性疼痛的患者。

抑郁的诊断——DSM-Ⅵ

z在同样的2周时间内出现以下5个症状,表示机体功能有了改变:

¾情绪低落

¾对所有活动或者几乎所有活动的兴趣显著降低

¾不吃东西导致体重明显下降或体重增加

¾失眠或睡眠过度

¾精神兴奋或迟缓

¾疲劳或无力

¾感觉没有价值或强烈莫名的罪恶感

¾集中思考的能力减弱或犹豫不决

¾反复想到死亡,意想自杀或企图自杀

z这些症状使临床上出现明显的不适表现,社会生活、职业生涯或其他重要领域在功能上出现障碍

z这些症状并非源于药物的直接生理效应(如滥用药物)或一般的医学状况(如甲状腺功能减退)

z伤恸并不能更好的解释这些症状

抑郁的病理生理学特点

z目前,作用机制不清楚-可能存在多种机制

z无有效的生物标记,也无成像异常

z死后脑的研究并未显示出结构或神经化学物质异常

z目前大多数药物的应用都属于经验性治疗

z大多数理论以“胺类假说”为基础

生物胺类

•多巴胺(DA )–合成:酪氨酸左旋多巴多巴胺

–来源:黑质,腹侧被盖区

–靶位:基底神经节,大脑皮质

•去甲肾上腺素(NE )

–合成:多巴胺去甲肾上腺素

–来源:蓝斑

–靶位:大脑皮质

•5-羟色胺(5HT )

–合成:色氨酸5-羟色氨酸5-羟色胺

–来源:中缝核

–靶位:皮质, 基底神经节, 海马, 脑干

TH

AADC

D βH

TPH

AADC

生物胺类的转运

突触前膜

突触后膜

再摄取

生物胺类的转运

受体

抗抑郁药的分类

z三环和杂环化合物

z选择性5羟色胺再吸收抑制剂(SSRI’s)

z丁氨苯丙酮

z非选择性MAO抑制剂

z非药物治疗

¾ECT

¾心理治疗

三环和杂环化合物——临床药理学特点

z为结构相关的复合物大家族

z多种药理学活性

z可能是通过阻止5羟色胺和/或去甲肾上腺素的再摄取发挥作用

z都有镇静作用,一些药物的作用更强

z许多药物有抗胆碱能(抗毒蕈碱)活性,导致出现嗜睡、口干、尿潴留

三环和杂环化合物——药动学特点和毒性

z所有药物经肝脏代谢,并存在首过消除

z生物半衰期为4到24小时以上,但临床效应出现较慢——需几周时间治疗才可观察到临床症状的改善

z三环类的过量使用(1克以上)常是致命的,会导致心脏传导功能障碍。

自杀倾向的患者用该类药物时要格外注意

一些常用的三环和杂环药物

z阿米替林(Amitriptiline,(Elavil®) )

¾5羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取抑制剂

¾抗胆碱能作用显著

¾代谢为去甲替林(nortriptyline)

z地昔帕明(Desipramine,(Norpramine®))

¾去甲肾上腺素的再摄取抑制剂

¾抗胆碱作用弱

z曲唑酮(Trazodone, (Desyrel®))

¾杂环类化合物

¾去甲肾上腺素的再摄取抑制剂

¾抗胆碱作用最弱

¾镇静作用

选择性5羟色胺再吸收抑制剂(SSRI’s)

z通过抑制中枢神经系统突触前膜5-羟色胺的再摄取发挥作用

z镇静作用不如三环类化合物

z也没有三环类化合物的抗胆碱副作用

z一些药物是P450较强的抑制剂,可能产生药物相互作用

一些常用的5羟色胺再摄取抑制剂

z氟西汀(Fluoxetine,(Prozac®))

z舍曲林(Sertaline,(Zoloft®))

z西酞普兰(Citalopam,(Celexa®))

z帕罗西汀(Paroxetine,(Paxil®))

¾都具有很强的5-羟色胺再摄取抑制作用

¾副作用:焦虑、震颤

¾单用5羟色胺再摄取抑制剂过量极少致命

¾不能与非选择性单胺氧化酶(MAO)抑制剂联用

¾自杀可能是一个副反应?

丁氨苯丙酮(Bupropion)

z结构与三环类相似,但作用机制不同,与去甲肾上腺素释放的改变有关

z无镇静或抗胆碱作用,但有时会引起幻觉或癫痫

z也可治疗烟瘾

单胺氧化酶(MAO)抑制剂

z无选择性,不可逆的酶抑制剂——作用持续时间长

z通过增强中枢神经胺类物质的水平起效

z主要的副作用是由于循环中胺类物质大量积累所致

¾酪胺:“奶酪效应”

¾药物相互作用:5-羟色胺再摄取抑制剂,拟交感神经药z在审慎控制的情况下安全,但“真实世界”使用可能导致严重副反应

抑郁症的治疗

z除非在特别要求下,许多病人一般不会报告抑郁症状

z抑郁患者会有自杀倾向——对他们意图的询问是必要的

z病人对某一抗抑郁药的反应是不可预知的,治疗常采用几种药物序贯试验的方法z对严重抑郁患者采用ECT常会产生症状的迅速改善,并可能是最好的初期治疗方法

镇静催眠药

z用来减轻焦虑或诱导睡眠

z常用的处方

z主要有两类:

¾苯二氮卓类(Benzodiazepines,BDZ)

¾巴比妥类(Barbiturates)

z两类都通过增强抑制性神经递质,GABA活性发挥作用

GABA(γ氨基丁酸)

GABA(γ-氨基丁酸)

谷氨酸琥珀酸半醛

z是哺乳动物脑内主要的抑制性递质

z受体:

¾GABA A:配体门控离子通道,有至少15种不同的蛋白质亚基

¾GABA B:G-蛋白耦联受体

苯二氮卓类(BDZ)和巴比妥类与GABA受体的作用

z都与GABA受体亚基结合,但结合位点不同

A

z都不与激动剂位点结合

z苯二氮卓类增加通道开放的频率,但不改变开放的时间

z巴比妥类延长通道开放的时间

苯二氮卓类(BDZ)

z在美国有超过12种苯二氮卓类药品上市

z主要按药物体内分布与半衰期的不同分类

一些苯二氮卓类药物

商品名半衰期(小时)适应症

咪达唑仑(midazolam)1-3 静脉注射——使病人暂时镇静

Versed

三唑仑(triazolam)2—4 催眠-可产生遗忘

Halcion

替马西泮(temazepam)10-17 催眠

Restoril

Ativan

劳拉西泮(lorazepam)10-20 催眠,镇静

地西泮(diazepam)30-60 催眠,镇静

Valium

氟西泮(flurazepam)50-100 老的催眠药-已不推荐使用

Dalmane

z毒性反应主要是过度镇静

z长期使用后突然停药可能导致撤药症状发作,尤其是半衰期短的药物

z氟马西尼(Flumazenil):苯二氮卓类拮抗剂,可阻断其他苯二氮卓类药物的作用

巴比妥类

z也主要按半衰期和作用时间的不同分类

z毒性反应是过度镇静,但不同于苯二氮卓类,其常导致呼吸抑制可能会致命

z生物半衰期3小时(美索比妥,methohexital)-100小时(苯巴比妥,phenobarbital)小时

z迅速给药后的再分布是调节巴比妥类(和苯二氮卓类)作用持续时间的关键机制

再分布

z再分布可限制药物作用持续时间

脑血液肌肉、脂肪组织以及其他器官

z以下情况药物作用效果最强:

¾快速给药(如静脉注射)

¾药物为高脂溶性

z尽管生物半衰期长(几小时),但作用时间非常短(仅几分钟)

镇静药的临床应用

z抗焦虑

¾常使用中效到长效的苯二氮卓类,如地西泮,口服给药z催眠

¾常使用短到中效的苯二氮卓类,如口服替马西泮,但注意如果每日服用会催眠作用会降低

z镇静(在手术中使用)

¾短效苯二氮卓类,如咪达唑仑

¾短效巴比妥类,如硫喷妥钠

¾静脉给药经再分布终止活性

耐受、交叉耐受和成瘾性

z长期使用任一镇静药(苯二氮卓类或巴比妥类)都会诱导对同一类药物的耐受,以及对另一类药物产生交叉耐受

z两种药都诱导对酒精耐受,部分是通过GABA受体发挥作用

z苯二氮卓类和巴比妥类都会产生依赖性而容易被滥用,巴比妥类滥用具有潜在的致命性

z突然停用任一种药物都可能导致焦虑、焦躁和癫痫。