高中化学 溶解度表

- 格式:xls

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:2

高考化学溶解度知识点归纳一、溶解度的定义和影响因素溶解度是指在一定温度下,单位体积溶剂中可以溶解的最大溶质量。

溶解度的大小与温度、压力和溶质种类有关。

随着温度的升高,溶解度通常增大;但对于少数溶质如氢气等,随着温度升高,溶解度反而减小。

溶解度还受压力的影响,但对于一般的固体和液体溶质,压力的变化对溶解度的影响较小。

二、饱和溶液和过饱和溶液饱和溶液是指在一定温度下,溶质溶解度达到最大且保持稳定的溶液。

当溶质继续加入时,不再溶解而形成沉淀,此时溶液处于饱和状态。

过饱和溶液是指在一定条件下,溶质溶解度超过饱和溶液的溶解度,但仍保持溶解的不稳定状态。

过饱和溶液具有较高的浓度,一旦触发条件改变,如温度下降或添加晶核,在短时间内会迅速结晶析出。

三、溶解度曲线溶解度曲线是描述溶质的溶解度和温度关系的曲线图。

通常,固体溶质在液体溶剂中的溶解度随温度的升高而增大,溶解度曲线呈现上升趋势。

液体溶质在液体溶剂中的溶解度通常不受温度的显著影响,溶解度曲线呈水平趋势。

气体溶质在液体溶剂中的溶解度随温度的升高而减小,溶解度曲线呈下降趋势。

四、共存溶液共存溶液指的是两种或多种溶质在同一溶剂中共存的溶液。

共存溶液可以分为两类:共存饱和溶液和共存非饱和溶液。

共存饱和溶液是指两种或多种溶质在同一溶剂中达到饱和状态的溶液。

在共存饱和溶液中,各组分的溶解度均达到最大值,不再溶解或析出。

共存非饱和溶液是指两种或多种溶质在同一溶剂中没有达到饱和状态的溶液。

在共存非饱和溶液中,各组分的溶解度还未达到最大值,可以继续溶解或析出。

五、晶体的溶解晶体的溶解是指将固体溶质溶解到溶剂中的过程。

晶体的溶解通常具有放热,可以通过增加温度、搅拌溶液、细化晶体等方式促进溶解速度。

晶体的溶解速度与多个因素有关,包括溶质的颗粒大小、晶体的形状、温度、溶液的饱和度等。

一般来说,溶质颗粒越细小,晶体越细碎,溶解速度越快。

溶液的饱和度越低,溶解速度越快。

六、溶液稀释溶液稀释是指通过添加溶剂降低溶液的浓度。

高中化学物质溶解度各种物质的溶解度(百度晶体化学吧出品)导读:就爱阅读网友为您分享以下“各种物质的溶解度(百度晶体化学吧出品)”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持!各种物质的溶解度物质碳酸氢铵碳酸氢铵溴化铵碳酸铵氯酸铵氯化铵氯铂酸铵铬酸铵重铬酸铵砷酸二氢铵磷酸二氢铵氟硅酸铵甲酸铵磷酸一氢铵硫酸氢铵酒石酸氢铵碘酸铵碘化铵硝酸铵高碘酸铵草酸铵高氯酸铵高锰酸铵磷酸铵硒酸铵硫酸铵亚硫酸铵酒石酸铵硫氰酸铵硫代硫酸铵钒酸铵氢氧化钯(II)氢氧化钯(IV)乙酸钡砷酸钡叠氮化钡溴酸钡溴化钡碳酸钡氯酸钡氯化钡氯酸钡铬酸钡氰化钡亚铁氰化钡氟化钡氟硅酸钡甲酸钡磷酸氢钡亚磷酸氢钡化学式NH4HCO3NH4HCO3NH4Br(NH4)2CO3NH4ClO3NH4Cl( NH4)2PtCl6(NH4)2CrO4(NH4)2Cr2O7NH4H2AsO4NH4H2 PO4(NH4)2SiF6NH4HCO2(NH4)2HPO4NH4HSO4NH4HC 4H4O6NH4IO3NH4INH4NO3(NH4)5IO6(NH4)2C2O4NH4 ClO4NH4MnO4(NH4)3PO4(NH4)2SeO4(NH4)2SO4(NH4)2 SO3NH4SCN(NH4)2S2O3NH4VO3Pd(OH)2Pd(OH)4Ba(C2 H3O2)2Ba3(AsO4)2Ba(N3)2Ba(BrO3)2BaBr2BaCO3Ba(Cl O3)2BaCl2Ba(ClO2)2BaCrO4Ba(CN)2Ba2Fe(CN)6BaF2Ba SiF6Ba(HCO2)2BaHPO4BaHPO30 °C10 °C11.916.111.916.160.668.129.433.20.2890.3742529.218.225.533.718.522.810242.962.91.881551631181502.23.211216.49610570.67347.954455512014458.86212.516.10.290.44981012 0.326.931.233.543.944.60.15926.22820 °C21.721.776.410028.737.20.4993435.648.737.418.614368. 91002.72.61721922.74.4521.70.826.111575.460.8631702.150.4 84.106×10-105.247×10-14722.586×10-917.40.651041.409×10-333.935.845.42.775×10-4809.732×10-30.162.8×10-231.91.3×10-20.68730 °C40 °C28.436.628.436.683.291.241.445.80.6370.81539.345.346.558.563.846.456.720475.1 81.81821912422976.098.1837.734.6126143788168.878.470.576.52082340.841.327578.50.951.3110911441.649.738.140.847.90.16234(NH4)2C4H4O6氢氧化钡碘酸钡碘化钡钼酸钡硝酸钡亚硝酸钡草酸钡氧化钡高氯酸钡高锰酸钡焦磷酸钡硒酸钡硫酸钡硫化钡砷酸铋碳酸氢钆(III)溴酸钆(III)氢氧化钆(III)硫酸钆(III)氯化钙乙酸钙砷酸钙叠氮化钙苯甲酸钙碳酸氢钙溴酸钙溴化钙霰石方解石氯酸钙铬酸钙磷酸二氢钙氟化钙氟硅酸钙甲酸钙磷酸氢钙氢氧化钙碘酸钙碘化钙钼酸钙硝酸钙亚硝酸钙草酸钙高氯酸钙高锰酸钙Ba(OH)2·8H2OBa(IO3)2BaI2BaMoO4Ba(NO3)2Ba(NO2)2 BaC2O4·2H2OBaOBa(ClO4)2Ba(MnO4)2Ba2P2O7BaSeO4BaSO4BaSBiAs O4Gd(HCO3)3Gd(BrO3)3·9H2OGd(OH)3Gd2(SO4)3CaCl2 Ca(C2H3O2)2·2H2OCa3(AsO4)2Ca(N3)2Ca(C7H5O2)2·3H 2OCa(HCO3)2Ca(BrO3)2CaBr2CaCO3-霰石CaCO3-方解石Ca(ClO3)2CaCrO4Ca(H2PO4)2CaF2CaSiF6Ca(HCO2)2CaHPO4Ca(OH)2Ca(IO3)2CaI2Ca MoO4Ca(NO3)2·4H2OCa(NO2)2·4H2OCaC2O4Ca(ClO4)2 Ca(MnO4)21.671824.9550.32392.8850.23.9859.537.42.3216.11254.58.575×10-316.10.1899×10-264.610263.92.483.893.5×10-22012236×10-36.679.026072.83×10-33.83361.5×10-29×10-35×10-32.448×10-44.897.867.298×10-45.6170.195.61.882×10-53.32.664.774.53634.73.629×10-3452.452.7216.62301321437.753×10-46.170×10-42092.251.80.51816.64.303×10-3 0.1820.1730.24664.099×10-3 11512984.56.7×10-4 1883385.598.224.6×10-5.7×10-25011.5 14.110241610.414.91261662.3210012833.833.23.023.4217.12131.831.4917.10.160.1410.380.5267.670.8152191104磷酸钙硒酸钙硫酸钙钨酸钙氟化锆硫酸锆砷酸镉苯甲酸镉溴酸镉溴化镉碳酸镉氯酸镉氯化镉氰化镉亚铁氰化镉氟化镉甲酸镉氢氧化镉碘酸镉碘化镉硝酸镉草酸镉高氯酸镉磷酸镉硒酸镉硫酸镉硫化镉钨酸镉硝酸铬高氯酸铬硫酸铬叠氮化亚汞溴化亚汞碳酸亚汞氯化亚汞铬酸亚汞氰化亚汞高氯酸亚汞硫酸亚汞乙酸汞苯甲酸汞溴酸汞溴化汞氯酸汞氯化汞氰化汞碘酸汞碘化汞Ca3(PO4)2CaSeO4·2H2OCaSO4·2H2OCaWO4ZrF4Zr(SO4)2·4H2OCd3(AsO4)2Cd(C7H5O2)2Cd(BrO3)2CdBr 2CdCO3Cd(ClO3)2CdCl2Cd(CN)2Cd2Fe(CN)6CdF2Cd(H CO2)2Cd(OH)2Cd(IO3)2CdI2Cd(NO3)2CdC2O4.3H2OCd( ClO4)2Cd3(PO4)2CdSeO4CdSO4CdSCdWO4Cr(NO3)3Cr( ClO4)3Cr2(SO4)3·18H2OHg2(N3)2Hg2Br2Hg2CO3Hg2Cl2 Hg2CrO4Hg2(CN)2Hg2(ClO4)2)Hg2SO4Hg(C2H3O2)2Hg( C7H5O2)2·H2OHg(BrO3)2·2H2OHgBr2Hg(ClO3)2HgCl2Hg(CN)2Hg (IO3)2HgI29.739.770.2230.24456.375.42993081001358.311.178.712218072.568.475.4761081241041232823250.30.43.634.822×10-39.220.2552.387×10-3 1.3252.57.091×10-62.8112598.83.932×10-5 3221352.2×10-28.736×10-5 414.42.697×10-49.7×10-2 84.71366.046×10-31886.235×10-66476.61.292×10-124.642×10-2 1301302202.727×10-21.352×10-64.351×10-73.246×10-52.313×10-32.266×10-124074.277×10-2251.10.080.56256.579.32.372×10-36×10-38.797.140.2640.26512915234837613513518.625.387.992.115019419520358.95578.51524550.660.918.3410.2草酸汞硫化汞硫氰酸汞溴酸钴溴化钴氯酸钴氯化钴氟化钴氟硅酸钴碘酸钴碘化钴硝酸钴亚硝酸钴高氯酸钴硫酸钴二氧化硅氢氧化镓草酸镓硒酸镓乙酸钾砷酸钾叠氮化钾苯甲酸钾溴酸钾溴化钾溴铂酸钾碳酸钾氯酸钾氯化钾铬酸钾硫酸铝钾氰化钾重铬酸钾砷酸二氢钾磷酸二氢钾铁氰化钾亚铁氰化钾氟化钾甲酸钾碳酸氢钾磷酸一氢钾硫酸氢钾氢氧化钾碘酸钾碘化钾硝酸钾亚硝酸钾草酸钾高氯酸钾高碘酸钾HgC2O4HgSHg(SCN)2Co(BrO3)2·6H2OCoBr2Co(ClO3)2C oCl2CoF2CoSiF6·6H2OCo(IO3)2·2H2OCoI2Co(NO3)2Co( NO2)2Co(ClO4)2CoSO4SiO2Ga(OH)3Ga2(C2O4)3·42OGa2(SeO4)3·16H2OKC2H3O2K3AsO4KN3KC7H5O2KBrO3KBrK2PtBr6K2C O3KClO3KClK2CrO4KAl(SO4)2·12H2OKCNK2Cr2O7KH2AsO4KH2PO4K3Fe(CN)6K4Fe(CN)6 KFKHCO2KHCO3K2HPO4KHSO4KOHKIO3KIKNO3K NO2K2C2O4KClO4KIO491.913543.5847.6×10-25.521641.43.0953.61053.32856.34.714.830.214.344.722.536.295.74.612813.927925.50.760.17 1.1×10-22.943×10-256.3×10-245.511216218047.752.91.361181.0220389.697.40.240.410430.536.11.2×10-28.616×10-90.418.12332561946.250.865.870.74.726.9159.565.31.89109111 5.27.331.234.26063.75.950712.31918.322.6384621.128.253.594.931333727.4 33.715048.61031126.278.0813614421.931.629230631.936.41.0 61.680.280.4212816319521459.769.50.90.881111250.610.854248.828332455.86176.782.19.6413.170.775.411411710.113.937.240. 166.767.818.126.32835.55359.335.141.410813836139839.947.554.36112 613410.312.615316245.361.332032939.943.82.563.730.651高锰酸钾过二硫酸钾磷酸钾硒酸钾硫酸钾四苯硼钾硫氰酸钾硫代硫酸钾钨酸钾三氯化金三碘化金草酸金(V)乙酸镧溴酸镧碘酸镧钼酸镧硝酸镧硒酸镧硫酸镧钨酸镧乙酸锂叠氮化锂苯甲酸锂溴酸锂溴化锂碳酸锂氯酸锂氯化锂铬酸锂重铬酸锂磷酸二氢锂氟化锂氟硅酸锂甲酸锂亚磷酸氢锂氢氧化锂碘化锂钼酸锂硝酸锂亚硝酸锂草酸锂高氯酸锂高锰酸锂磷酸锂硒化锂亚硒酸锂硫酸锂酒石酸锂硫氰酸锂钒酸锂二氧化硫氢氧化镥(III)硫酸镥(III)KMnO4K2S2O8K3PO4K2SeO4K2SO4KBC24H20KSC NK2S2O3K2WO4AuCl3AuI3Au2(C2O4)5La(C2H3O2)3·H 2OLa(BrO3)3La(IO3)3La2(MoO4)3La(NO3)3La2(SeO4)3La2( SO4)3La2(WO4)3·3H2OLiC2H3O2LiN3LiC7H5O2LiBrO3LiBrLi2CO3LiClO3LiCl Li2CrO4.2H2OLi2Cr2O7.2H2OLiH2PO4LiFLi2SiF6.2H2OLiHCO2Li2HPO3LiOHLiILi2MoO4LiNO3LiNO2Li2C2O4 LiClO4LiMnO4Li3PO4Li2SeLi2SeO3Li2SO4Li2C4H4O6Li SCNLiVO3SO2Lu(OH)3Lu2(SO4)3·8H2O2.834.3181.51071097.49.3177198969812010050.54532.7231.235.161.364.238.941.61541661431471.541. 4324128369.274.512632.335.74.4312.712.715115782.653.460.870.982.542.7492523.336.135.54231.82.56.344.792.311111.11.8×10-522415551.5681.295×10-100.25816.91494.575×10-22.473×10-3136452.336.0640.867.244.71791601.3337283.51420.167339.312.816579.570.196.8856.171.40.03957.721.534.827. 11144.829.41.164×10-557.99.0312.61081331131151314.825528917520520016845451.91.6750.668.671.275.453.81982211832111.261.1748 860486.289.815144.149.59.977.6112.91317117979.57813815211413363.672.319.617.934.233.726.627.21311536.284.38氯化铝氟化铝硝酸铝高氯酸铝硫酸铝氢氧化铝乙酸镁苯甲酸镁溴酸镁溴化镁碳酸镁氯酸镁氯化镁铬酸镁氟化镁氟硅酸镁甲酸镁氢氧化镁碘酸镁碘化镁钼酸镁硝酸镁草酸镁高氯酸镁磷酸镁硒酸镁亚硒酸镁硫酸镁硫代硫酸镁溴化锰碳酸锰氯化锰亚铁氰化锰氟化锰氟硅酸锰氢氧化锰硝酸锰草酸锰硫酸锰乙酸钠叠氮化钠苯甲酸钠溴酸钠溴化钠碳酸钠氯酸钠氯化钠铬酸钠氰化钠重铬酸钠磷酸二氢钠氟化钠甲酸钠AlCl3AlF3Al(NO3)3Al(ClO4)3Al2(SO4)3Al(OH)3Mg(C2H3 O2)2Mg(C7H5O2)2·H2OMg(BrO3)2·6H2OMgBr2MgCO3Mg(ClO3)2MgCl2MgCrO4·7H2OMgF2MgSiF6Mg(HCO2)2Mg(OH)2Mg(IO3)2MgI2MgMoO 4Mg(NO3)2MgC2O4Mg(ClO4)2Mg3(PO4)2MgSeO4MgSeO3MgSO4MgS2O3MnBr2MnCO3MnCl2Mn2Fe(CN)6MnF2 MnSiF6·6H2OMn(OH)2Mn(NO3)2MnC2O4·2H2MnSO4CH3COONaNaN3NaC7H5O2NaBrO3NaBrNa2CO3 NaClO3NaClNa2CrO4NaCNNa2Cr2O7NaH2PO4NaFHCO ONa43.90.566012231.256.7。

一、研究有机化合物的基本步骤常用的分离、提纯方法包括蒸馏、萃取、重结晶。

二、蒸馏1.蒸馏原理:利用有机物与杂质的沸点差异,将有机化合物以蒸汽的形式蒸出,然后冷凝得到产品。

2.适用对象:互相溶解、沸点不同的液态有机混合物3.适用条件:①有机物的热稳定性较强;②有机物与杂质的沸点相差较大(一般约大于30 ℃)4.实验仪器:铁架台、酒精灯、石棉网、蒸馏烧瓶、温度计、直形冷凝管、牛角管(尾接管)、锥形瓶。

5.实验装置与注意事项①蒸馏烧瓶里盛液体的用量不超2/3,不少于1/3; ②加入沸石或碎瓷片,防止暴沸;③温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口平齐; ④冷凝水应下口进入,上口流出;⑤实验开始时,先通冷凝水水,后加热;实验结束时,先停止加热,后停止通冷凝水;第03讲 有机物的分离、提纯知识导航知识精讲三、萃取1.原理:(1)液—液萃取:利用待分离组分在两种不互溶的溶剂中的溶解性不同,使待分离组分从溶解度较小的溶剂中转移到溶解度较大的溶剂中。

(2)固—液萃取:用溶剂从固体物质中溶解出待分离组分。

2.萃取剂(1)选择原则①与原溶剂互不相溶;②与溶质、原溶剂均不反应;③溶质在萃取剂中的溶解度远大于原溶剂。

(2)常用萃取剂乙醚(C2H5OC2H5)、乙酸乙酯、二氯甲烷等3.分液:将萃取后的两层液体(互不相溶、密度也不同的两种液体)分离开的操作方法。

4.主要仪器:分液漏斗5.实验装置与注意事项①分液漏斗使用之前必须检漏(在分液漏斗中注入少量的水,塞上玻璃塞,倒置,看是否漏水,若不漏水,正立分液漏斗后将玻璃塞旋转180°,再倒置看是否漏水)。

②使用时需将漏斗上口的玻璃塞打开,或使玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗上的小孔。

③漏斗下端管口紧靠烧怀内壁,分液时下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出。

四、重结晶1.重结晶原理:利用被提纯物质与杂质在同一溶剂中的溶解度不同而将杂质除去。

2.适用对象:固体有机化合物3.溶剂选择:要求杂质在此溶剂中溶解度很小或溶解度很大,易于除去;被提纯的有机化合物在此溶剂中的溶解度受温度的影响较大,能够进行冷却结晶。

高中化学的解析探索溶液与溶解度的关系与影响因素化学中,溶液是不可或缺的概念之一。

解析溶液与溶解度的关系以及影响溶解度的因素是高中化学学习的重要内容。

本文将通过对溶解度的定义与计算、影响溶解度的因素以及关系的解析探索,帮助读者更好地理解这一概念。

一、溶解度的定义与计算溶解度是指单位温度和压强下能在一定量溶剂中溶解的最大溶质量,通常以质量分数或摩尔分数表示。

在化学中,我们可以根据实验数据或理论模型计算溶解度。

对于某些化合物,溶解度可以用溶解度曲线表示。

溶解度曲线是溶质在溶剂中溶解度与温度或压强之间的关系图。

通过绘制溶解度曲线,我们可以观察到溶解度随温度或压强的变化规律。

在实际计算中,溶解度可以通过溶质在一定温度和压强下溶解组成的溶液中的质量或物质的量来表示。

常见的计算公式包括质量分数计算和摩尔分数计算。

二、影响溶解度的因素溶解度受到多种因素的影响,包括温度、压强、溶质溶剂之间的相互作用力以及溶质的粒子大小等。

1. 温度:温度对溶解度的影响是最为明显的。

一般情况下,溶解度随温度的升高而增加。

这是由于在升高温度的过程中,分子的热运动变剧烈,溶质分子能够克服相互作用力更容易进入溶剂,从而增加了溶解度。

2. 压强:压强对溶解度的影响相对温度来说较小。

对于气体溶解在液体中的情况,溶解度随压强的升高而增加。

这是由于增加压强会增加气体分子与液体分子的接触机会,使溶解度增大。

3. 溶质溶剂之间的相互作用力:溶质溶剂之间的相互作用力也是影响溶解度的重要因素。

当溶质和溶剂之间的相互作用力较大时,溶解度会增加,反之则减小。

这一现象可以通过溶解度参数(如疏水性和溶解度积参数)来描述。

4. 溶质的粒子大小:溶质的粒子大小也会对溶解度产生影响。

通常情况下,粒子较小的溶质更容易溶解。

这是因为小颗粒的溶质具有较大的比表面积,能够更充分地与溶剂接触,从而提高溶解度。

三、关系的解析探索溶液与溶解度的关系是高中化学学习的重点内容之一。

通过对溶解度的解析探索,我们可以深入理解溶解度与其他化学概念之间的关系。

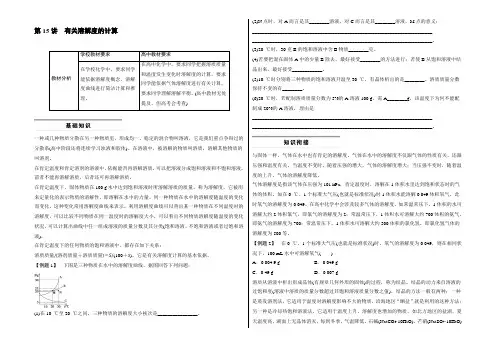

第15讲有关溶解度的计算教材分析学校教材要求高中教材要求在学校化学中,要求同学能依据溶解度概念、溶解度曲线进行简洁计算和推理。

在高中化学中,要求同学把握溶质质量和温度发生变化时溶解度的计算,要求同学能依据气体溶解度进行有关计算,要求同学理解溶解平衡。

(高中教材无处提及,但高考会考查)一种或几种物质分散在另一种物质里,形成均一、稳定的混合物叫溶液,它是我们重点争辩过的分散系(高中阶段还将连续学习浊液和胶体)。

在溶液中,被溶解的物质叫溶质,溶解其他物质的叫溶剂。

在肯定温度和肯定溶剂的溶液中,依据能否再溶解溶质,可以把溶液分成饱和溶液和不饱和溶液,前者不能再溶解溶质,后者还可再溶解溶质。

在肯定温度下,固体物质在100 g水中达到饱和溶液时所溶解溶质的质量,称为溶解度,它被用来定量化的表示物质的溶解性,即溶解在水中的力量。

同一种物质在水中的溶解度随温度的变化而变化,这种变化常用溶解度曲线来表示。

利用溶解度曲线可以查出某一种物质在不同温度时的溶解度,可以比较不同物质在同一温度时的溶解度大小,可以看出不同物质溶解度随温度的变化状况,可以计算出曲线中任一组成溶液的质量分数及其分类(饱和溶液、不饱和溶液或者过饱和溶液)。

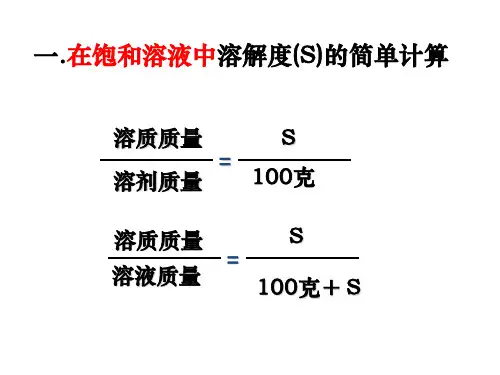

在肯定温度下的任何物质的饱和溶液中,都存在如下关系:溶质质量/(溶剂质量+溶质质量)=S/(100+S),它是有关溶解度计算的基本依据。

【例题1】下图是三种物质在水中的溶解度曲线,据图回答下列问题:(1)在10 ℃至20 ℃之间,三种物质的溶解度大小挨次是________________。

(2)N点时,对A而言是其________溶液,对C而言是其________溶液,M点的意义:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

高一化学初高中知识衔接之七初高中化学衔接——溶解度计算【本讲主要内容】本节课主要是对溶解度的概念和溶解度的计算作一个总结。

由于初中教材只要求了解溶解度的概念及只要求掌握一定温度下饱和溶液中溶质质量、溶剂质量、溶解度三者之间的简单换算。

而高中要求结合物质的量教学,进行与溶解度有关分析及计算(包括溶解度与溶液浓度的关系,溶解度与沉淀溶解平衡的关系,溶解度与Ksp的关系,溶解度与沉淀的转化,温度改变时溶解、结晶等问题的计算)因此有必要在进入高中时对溶解度的计算及相关知识(如溶液及溶质的质量分数等)作一个巩固、强化。

【知识点精析】一、溶液1、溶液(1)溶液的概念:一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物,叫做溶液(2)溶液的基本特征:均一性、稳定性注意:a、溶液不一定无色,如CuSO4为蓝色 FeSO4为浅绿色 Fe2(SO4)3溶液为棕黄色b、溶质可以是固体、液体或气体;水是最常用的溶剂c、溶液的质量 = 溶质的质量 + 溶剂的质量溶液的体积≠溶质的体积 + 溶剂的体积2、溶质和溶剂的判断3、饱和溶液、不饱和溶液(1)概念:饱和溶液:在一定温度下(溶质为气体时还需在一定压强下),向一定量溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时所得到的溶液,叫做这种溶质在这种溶剂里的饱和溶液。

不饱和溶液:在一定温度下(溶质为气体时,还需在一定压强下),向一定量溶剂里加入某种溶质,当溶质还能继续溶解时的溶液,叫做这种溶质在这种溶剂里的不饱和溶液(2)判断方法:继续加入该溶质,看能否溶解(3注:①Ca(OH)2和气体等除外,它的溶解度随温度升高而降低②最可靠的方法是:加溶质、蒸发溶剂(4)浓、稀溶液与饱和不饱和溶液之间的关系①饱和溶液不一定是浓溶液②不饱和溶液不一定是稀溶液,如饱和的石灰水溶液就是稀溶液③在一定温度时,同一种溶质的饱和溶液要比它的不饱和溶液浓(5)溶解时放热、吸热现象溶解吸热:如NH4NO3溶解溶解放热:如NaOH溶解、浓H2SO4稀释溶解没有明显热效应:如NaCl二、溶解度1、固体的溶解度(1)溶解度的定义:在一定温度下,某固体物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。

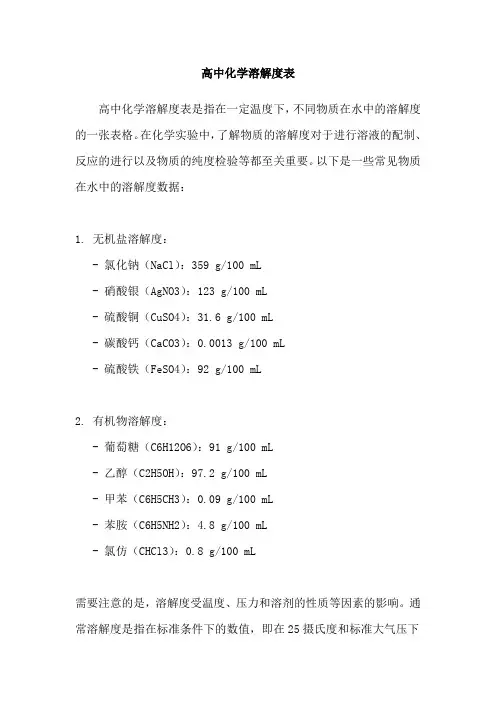

高中化学溶解度表高中化学溶解度表是指在一定温度下,不同物质在水中的溶解度的一张表格。

在化学实验中,了解物质的溶解度对于进行溶液的配制、反应的进行以及物质的纯度检验等都至关重要。

以下是一些常见物质在水中的溶解度数据:1. 无机盐溶解度:- 氯化钠(NaCl):359 g/100 mL- 硝酸银(AgNO3):123 g/100 mL- 硫酸铜(CuSO4):31.6 g/100 mL- 碳酸钙(CaCO3):0.0013 g/100 mL- 硫酸铁(FeSO4):92 g/100 mL2. 有机物溶解度:- 葡萄糖(C6H12O6):91 g/100 mL- 乙醇(C2H5OH):97.2 g/100 mL- 甲苯(C6H5CH3):0.09 g/100 mL- 苯胺(C6H5NH2):4.8 g/100 mL- 氯仿(CHCl3):0.8 g/100 mL需要注意的是,溶解度受温度、压力和溶剂的性质等因素的影响。

通常溶解度是指在标准条件下的数值,即在25摄氏度和标准大气压下的溶解度。

但对于某些物质来说,温度的变化可能会导致它们的溶解度剧烈改变,例如氯化铵(NH4Cl)在0摄氏度时溶解度为37.2 g/100 mL,而在100摄氏度时溶解度却可达到223 g/100 mL。

溶解度表的数据可以通过实验测量得到,也可以通过已有的文献资料或数据库获取。

了解物质的溶解度对于化学实验的设计和操作非常重要。

比如,在配制溶液时,根据所需溶质的溶解度来确定所需的溶质量;在溶液反应中,溶液中物质的溶解度决定了反应的速度和平衡位置;在纯度检验中,溶液中溶解度过高或过低可能意味着溶质的纯度问题。

此外,了解溶解度还有助于理解溶液的饱和与过饱和现象。

当溶质的溶解度达到一定限度时,溶液就处于饱和状态,继续溶解的物质会以固体形式析出。

而在过饱和状态下,溶质的溶解度超过了平衡溶解度,溶液稳定性较差,稍有扰动即可使物质析出。

总之,高中化学溶解度表为学生提供了有关物质的重要信息,有助于他们更好地理解和应用化学知识。

初高中化学衔接——溶解度计算第一部分:知识点讲解知识点1:理解溶解度的概念在一定温度下,在100g溶剂中溶解溶质达饱和,所溶解溶质的质量称为溶解度。

溶解度单位是g。

若溶质是气体,则溶解度是指:在一定温度和压强下,1体积溶剂溶解溶质达饱和时,所溶解的气体的体积。

(单位是:L/L)知识点2:掌握溶解度有关计算第二部分:教材分析和处理建议初中教材要求:了解溶解度的概念高中要求:结合物质的量教学,进行有关溶解度计算建议:补充溶解度有关计算第三部分:教案知识目标:掌握溶解度有关计算能力目标:练习,归纳,提高情感、态度与价值观:1、展现自我 2、互相讨论,学会合作教材分析:溶解度有关计算是高考必考初中知识点教学过程有关溶解度的计算溶解度计算是本讲的难点,希望同学们认真思考、积极练习,掌握解题的思路和方法。

【指导练习】将90℃饱和氯化铵溶液680g,蒸发100g水再冷却至40℃,将析出晶体多少克?已知90℃时溶解度为71.3g,40℃时溶解度为45.8g。

做练习后回答问题:学生甲:这个问题我是按两步计算的:(1)求90℃时蒸发100g水将析出多少克晶体。

由90℃氯化铰的溶解度可知,100g水最多能溶71.3g 氯化铵,所以在90℃蒸发100g 水将析出71.3g氯化铵。

(2)析出晶体后,余下508.7g饱和溶液,从90℃降温至40℃将析出晶体多少克。

设508.7g饱和氯化铵溶液从90℃降温至40℃可析出晶体的质量为x,可根据比例关系解x。

508.7g∶x=171.3g∶25.5gx=75.7g蒸发水100g和降温后,共析出晶体75.7g+71.3g=147g。

【评价】肯定学生的解题思路和方法正确,结论也正确,然后指出有关溶解度计算的常用的一种方法:比例式法。

指出:上述比例关系只适用于析出的晶体不含结晶水时的有关计算,而且要注意,若原溶液不是饱和溶液,上述比例关系不成立。

【提问】上题还有没有更简便的解题方法?在学生分析和解答的基础上指出有关溶解度计算的另一种方法:守恒法,即高温下饱和液中溶质的质量=析晶后饱和溶液中溶质的质量+蒸发水和降温后析出的晶体的质量。

高中化学学习材料鼎尚图文收集整理溶解度、质量分数、物质的量浓度的计算和换算一、知识概要(一)有关溶解度的计算在一定温度下的饱和溶液中,溶质、溶剂、溶液间有一定量的关系。

由此可进行以下计算:(1)根据饱和溶液溶质、溶剂的量推算溶解度;(2)根据溶解度求算饱和溶液所含的溶剂和溶质量;(3)根据溶解度求算饱和溶液在蒸发掉一定量溶剂后析出的结晶量;(4)由于物质在不同温度下溶解度不同,可以根据不同温度下的溶解度求算出一定量饱和溶液由于温度改变(或同时有溶剂量改变),析出结晶的量。

(5)饱和溶液中溶解度与溶质的质量分数的换算。

一定温度下,某饱和溶液溶质的溶解度:解题时要熟练运用下列比列关系:饱和溶液中(二)有关质量分数、物质的量浓度的计算有关质量分数的计算比较简单,但注意两点:一是含结晶水化合物的浓度均按无水物含量计算;二是有些溶质溶解后与水发生了反应,其不能直接按原物质的量表示,如SO3、Na2O2溶于水,溶液浓度按H2SO4、NaOH含量计算。

与物质的量浓度有关的计算有:(1)配制一定物质的量浓度所需溶质、溶剂量或浓溶液稀释用量的计算;(2)根据所溶溶质的量求算物质的量浓度、离子物质的量浓度;(3)物质的量浓度与质量分数的换算。

二、例题分析例1已知某饱和氯化钠溶液体积为VmL溶液密度为dg/cm3,质量分数为w%,物质的量浓度为Cmol/L,溶液中含NaCl的质量为mg。

(1)用w表示在该温度下NaCl的溶解度是__ __。

(2)用m、V表示溶液的物质的量浓度是__ __。

(3)用w、d表示溶液的物质的量浓度是__ __。

(4)用c、d表示溶液的质量分数是_ ___。

解析:本题没有给出具体数值,只给出抽象符号。

解题关键是:一要准确把握饱和溶液溶解度、质量分数的本质区别和相互联系,二要理解密度是质量分数与物质的量浓度相互换算的桥梁。

(1)要求把饱和溶液的质量分数换算为溶解度:(2)要求用VmL溶液中的溶质质量m来表示物质的量浓度:(3)要求把质量分数(W%)换算为物质的量浓度:(4)要求把物质的量浓度换算为质量分数,实质是(3)小题的逆运算:例2 用Na2SO3和硫粉在水溶液中加热反应,可制得Na2S2O3。

溶液、溶解度考点一:饱和溶液与不饱和溶液饱和溶液不饱和溶液前提在肯定温度下,肯定量的溶剂中概念不能连续溶解某种溶质的溶液还能连续溶解某种溶质的溶液区分方法加入少量相应的溶质,若不溶解,则原溶液是饱和溶液;若溶解,则原溶液是不饱和溶液相互转化【辨一辩】浓、稀溶液与饱和溶液、不饱和溶液的关系是:①对于含不同溶质的溶液,浓溶液不肯定是饱和溶液,稀溶液也不肯定是不饱和溶液,反之亦然②但对于同种溶质来说,在肯定温度下,其饱和溶液肯定比其不饱和溶液要浓。

1.取四份20℃时肯定质量的饱和硝酸钾溶液,分别进行如下试验后,所得结论正确的是(D )A.保持温度不变,蒸发10g水后,溶液中溶质的质量分数增大B.保持温度不变,加入10g硝酸钾后,溶液中溶质的质量分数增大C.保持温度不变,蒸发10g水后,硝酸钾的溶解度增大D.降温至10℃时,硝酸钾的溶解度减小2.下列有关溶液的说法正确的是(A )A.配制好6%的NaCl溶液,装瓶时不当心撒漏一部分,瓶中NaCl溶液浓度仍为6%B.长期放置后不会分层的液体肯定是溶液C.KNO3饱和溶液肯定比不饱和溶液溶质质量分数大D.降低饱和溶液的温度,肯定有晶体析出3.保持其他条件不变,欲使接近饱和的KN03溶液变为饱和溶液,下列方法中不行行的是( B ) A.蒸发溶剂 B.上升温度C.降低温度 D.加入KNO3固体考点二:固体的溶解度定义在肯定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量四要素①条件:肯定温度;②标准:100g溶剂;③状态:达到饱和;④质量:单位:克含义20℃时NaCl的溶液度为36g含义:在20℃时,在100克水中最多能溶解36克NaC l影响因素①溶质的性质(种类)②溶剂的性质(种类)③温度变化趋势大多数固体物的溶解度随温度上升而上升。

如KNO3少数固体物质的溶解度受温度的影响很小。

如NaCl极少数物质溶解度随温度上升而降低。

如Ca(OH)2【填一填】溶解度曲线上的点线面:点曲线上的点所示某温度下某物质的溶解度两曲线的交点两物质在该点所示温度下溶解度相同线物质在温度下的溶解度固体的溶解度随温度变化的趋势面曲线下方的各点表示溶液为不饱和溶液曲线上方的各点表示溶液为饱和溶液且有未溶晶体1.甲、乙两种物质的溶解度曲线如下图所示。

浅析七水硫酸亚铁溶解度引出的困惑陆燕海(德清高级中学,浙江湖州313200)摘要:本文通过实验分析和理论分析,讨论了教材及教学参考书中七水硫酸亚铁溶解度数据不完整的原因,并提出了解决方法。

关键词:七水硫酸亚铁;溶解度文章编号:1005—6629(2011)05—0075—02中图分类号:G633.8文献标识码:B苏教版高中化学选修六《实验化学》教材‘q第88页上,附有如下七水硫酸亚铁晶体在水中的溶解度数据,见表1。

表1硫酸铵、水合硫酸亚铁、硫酸亚铁铵在水中的溶解度:心lO2030405070物质、(NH02SO。

73.O75.478.081.O84.591.9FeS04‘7H2040.048.060.073.3(NH4)2S04·FeS04·6H20l8.121.224.527.931.338.5为什么上表中在50℃、70℃时FeS04·7H:0的溶解度标注为“一”,很多学生对此大呼不解。

笔者请教了身边的很多化学同行,对此也是莫衷一是。

而在翻阅《实验化学》教材配套的教学参考书12l时发现,第113页提供的教学设计片段中却提供了如下表格2:表2Fe¥O。

·7H20的溶解度温度/℃0102030405060l溶解度/g15.6520.526.532.940.248.6对比表1和表2,细心的同仁不难看出表2的数据并非是FeS04·7H20的溶解度,实际上是属于FeSO。

的,两者相比恰好相差结晶水的换算,可见参考书中的表名“FeS04·7H20的溶解度”应属标示有误。

此外,表2中有50℃内的FeSO。

溶解度,缺60℃时的数据,而表1则温度高于50℃的数据均未示出。

这些都不禁让人困惑,原因何在,又究竟孰是孰非呢?身边同行们对此的解释,概括起来主要有以下几种:1F02+水解说部分同行认为。

可能在加热升温过程中,Fe2+的水解程度加大,致使一定温度时硫酸亚铁在溶液中会转化生成相应的一些碱式盐等物质而无法稳定存在。

编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(高中化学--化学计算专题三——溶液、溶解度、pH值的相关计算(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为高中化学--化学计算专题三——溶液、溶解度、pH值的相关计算(word版可编辑修改)的全部内容。

[考点扫描]1.有关物质溶解度的计算.2.有关溶液浓度(溶质的质量分数和物质的量浓度)的计算。

3.掌握有关溶液pH与氢离子浓度、氢氧根离子浓度的简单计算。

[知识指津]1.有关物质溶解度的计算近年来高考的热点有:固体、气体溶解度与饱和溶液的质量分数、物质的量浓度,溶液的pH 等方面的转化关系的计算;利用溶解平衡及化学平衡的移动原理来求解溶液中有关微粒的物质的量浓度;根据溶解度曲线,判断混合物的百分组成等.在进行溶解度计算时,一定要找出饱和溶液.2.有关溶液浓度(溶质的质量分数和物质的量浓度)的计算近年来高考的热点有:溶液的配制和稀释;有关溶液密度的估算;物质的量浓度与其实用浓度表示方法之间的计算。

近年来高考的主要特色之一是变换设问角度使得“陈题”出新意,在溶液的计算中考查思维的严密性和灵活性。

3.溶液浓度配制的计算配制一定物质的量浓度的溶液时,必须由溶质的物质的量,求出所需溶质的质量或体积,溶剂的体积不必求出,可由容量瓶的容积决定溶液的体积.若用结晶水合物来配制溶液时,必须将结晶水合物的质量换算成无水物的质量,而结晶水合物的物质的量即为无水物的物质的量。

4.同一溶质的不同的浓度的溶液混合(包括溶液的稀释)的计算两种溶液的混合及某种溶液的稀释过程中,溶质的质量、溶质的物质的量保持不变。