锡珠产生的原因分析

- 格式:pdf

- 大小:534.35 KB

- 文档页数:2

回流焊产生锡珠的原因及解决方案在SMT生产工艺里面,经常会碰到经过回流焊过出来的板有锡珠,锡珠的产生,让产品的质量没有保证,让外观看起来不光滑。

那产生锡珠的主要原因是什么,我们又如何去解决它,这就是我今天写这篇文章的目的。

产生锡珠的主要原因是锡膏的问题。

详细分析请看下面分析。

焊锡珠现象是表面贴装生产中主要缺陷之一,它的直径约为0.2-0.4mm,主要集中出现在片状阻容元件的某一侧面,不仅影响板级产品的外观,更为严重的是由于印刷板上元件密集,在使用过程中它会造成短路现象,从而影响电子产品的质量。

因此弄清它产生的原因,并力求对其进行最有效的控制就显得犹为重要了。

焊锡珠产生的原因是多种因素造成的,在回流焊中的温度时间,焊膏的印刷厚度,焊膏的组成成分,模板的制作,贴片机贴装压力,外界环境都会在生产过程中各个环节对焊锡珠形成产生影响。

焊锡珠是在负责制板通过回流焊炉时产生的。

回流焊曲线可以分为四个阶段,分别为:预热、保温、回流和冷却。

预热阶段的主要目的是为了使印制板和上面的表贴元件升温到120-150度之间,这样可以除去焊膏中易挥发的溶剂,减少对元件的热振动。

因此,在这一过程中焊膏内部会发生气化现象,这时如果焊膏中金属粉末之间的粘结力小于气化产生的力,就会有少量焊膏从焊盘上流离开,有的则躲到片状阻容元件下面,再流焊阶段,温度接近曲线的峰值时,这部分焊膏也会熔化,而后从片状阻容元件下面挤出,形成焊锡珠,由它的形成过程可见,预热温度越高,预热速度越快,就会加大气化现象中飞溅,也就越容易形成锡珠。

因此,我们可以采取较适中的预热温度和预热速度来控制焊锡珠的形成。

焊膏的选用也影响着焊接质量,焊膏中金属的含量,回流焊焊膏的氧化物含量,焊膏中金属粉末的粒度,及焊膏在印制板上的印刷厚度都不同程度影响着焊锡珠的形成。

1:焊膏中的金属含量:焊膏中金属含量的质量比约为90-91%,体积比约为50%左右。

当金属含量增加时,焊膏的粘度增加,就能更有效地抵抗预热过程中气化产生的力。

波峰焊锡珠产生的原因及解决方案大家好,今天咱们聊聊波峰焊锡珠的事儿。

要说波峰焊,真的是电子制造中一个非常关键的环节。

它像是给咱们的电路板披上了一层“金色铠甲”,保护它不受外界的侵害。

但是,有时候,这个看似完美的过程会出现一些小麻烦,比如焊锡珠。

那么,这些焊锡珠到底是怎么来的呢?又该如何解决呢?接下来,就让咱们一探究竟吧。

1. 焊锡珠的成因1.1 焊接温度过高首先,我们得知道,焊锡珠通常是在焊接过程中出现的。

第一个大头原因就是焊接温度太高。

想象一下,你在厨房里做菜,火开得太猛,油锅里就会冒油花儿,烫得你跳脚。

波峰焊的情况也是类似,如果焊接温度过高,焊锡在碰到电路板的时候就容易挥发,导致焊锡珠的产生。

过高的温度不仅让焊锡液体挥发,还可能影响到板子的质量,简直就是一场灾难!1.2 焊锡液体过多再有一个原因就是焊锡液体的量过多。

就像你做饭时加了过多的盐,结果整锅饭都咸了。

在波峰焊中,如果焊锡液体的量过多,也会导致焊锡珠的产生。

这是因为焊锡液体在焊接过程中不能完全被板子吸收,最终就会形成多余的小珠子,挂在电路板上,这看起来真是让人哭笑不得。

2. 焊锡珠的解决方案2.1 调整焊接温度知道了问题的根源,咱们也有解决的办法。

首先要做的就是调整焊接温度。

试着把焊接温度降低一点点,看看效果如何。

焊接温度一般在240°C到260°C之间比较合适,大家可以根据自己的实际情况微调一下。

温度过高可不是好事,得适中才行。

你要记住,温度调得太高,锡珠飞溅,调得太低,又可能导致焊接不良,找准那个平衡点,才能让焊锡珠远离你的电路板。

2.2 控制焊锡液体量其次,焊锡液体的量也要控制好。

如果焊锡液体过多,就像是汤锅里的水太多,容易溢出来。

你可以通过调整焊锡槽的液面高度来控制焊锡的量。

合适的液体量不仅可以有效减少焊锡珠的产生,还能保证焊接的质量。

所以,控制好液体量也是非常关键的一个环节。

3. 板子的处理3.1 保持电路板干净除了以上两点,还得保证电路板的干净整洁。

浅析SMT组装中锡珠的产生原理及预防措施焊锡珠(SOLDER BALL)现象是表面贴装(SMT)过程中的重要缺陷,主要发生在片式阻容组件(CHIP)的周围,由诸多因素引起。

焊锡珠的存在,不仅影响了电子产品的外观,也对产品的质量埋下了隐患。

本文为大家简单解析一下锡珠的形成原理及应对方法。

一、焊球的分类根据锡珠的发生个数和大小,可以分为4种情况。

单个焊粉的情况下,直径为10~40µm,如果大小有50µm以上,则认为是多个焊粉融合。

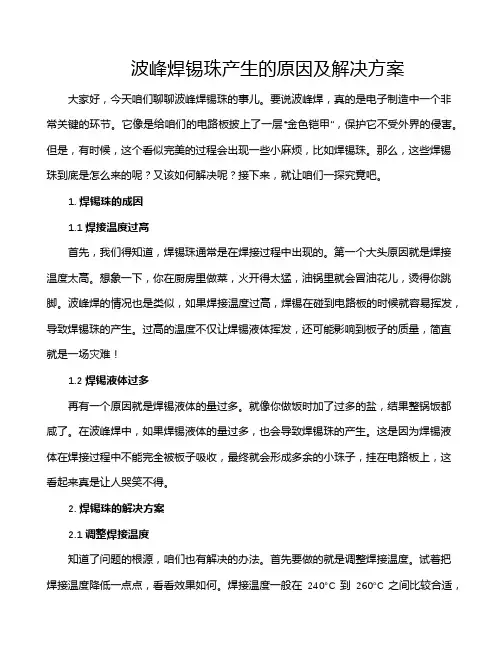

二、助焊剂内锡珠形成原理・加热时锡膏坍塌在加热时锡膏出现坍塌,但并不是完全连接两焊盘(见0.1m m位置),而是在绿油桥中形成薄薄的锡珠(见0.2m m位置)。

・助焊剂流出随着溶融时助焊剂流出,较迟溶解的焊粉流出。

三、常见锡珠形成原因①回流焊温度曲线设置不当;②助焊剂未能发挥作用;③模板的开孔过大或变形严重;④贴片时放置压力过大;⑤焊膏中含有水分;⑥印制板清洗不干净,使焊膏残留于印制板表面及通孔中;⑦采用非接触式印刷或印刷压力过大;⑧焊剂失效。

四、常见防止锡珠产生方法PC B线路板上的阻焊层是影响锡珠形成最重要的一个因素。

在大多数情况下,选择适当的阻焊层能避免锡珠的产生。

使用一些特殊设计的助焊剂能帮助避免锡珠的形成。

另外,要保证使用足够多的助焊剂,这样在PC B线路板离开波峰的时候,会有一些助焊剂残留在PC B线路板上,形成一层非常薄的膜,以防止锡珠附着在PC B线路板上。

同时,助焊剂必须和阻焊层相兼容,助焊剂的喷涂必须采用助焊剂喷雾系统严格控制。

1、尽可能地降低焊锡温度;2、使用更多的助焊剂可以减少锡珠,但将导致更多的助焊剂残留;3、尽可能提高预热温度,但要遵循助焊剂预热参数,否则助焊剂的活化期太短;4、更快的传送带速度也能减少锡珠。

锡珠的产生原因及解决方法锡珠的产生原因及解决方法锡珠现象是smt过程中的主要缺陷,主要发生在片式阻容元件的周围,由诸多因素引起。

它的产生是一个复杂的过程,也是最烦人的问题,要完全消除它,是非常困难的。

锡珠的直径大致在0.2mm——0.4mm之间,也有超过此范围的。

锡珠的存在,不仅影响了电子产品的美观,对产品的质量也有极大的隐患。

我们都知道现在smt工艺中的元件间距小,密度高,若是锡珠在使用时脱落,就可能造成元件短路,影响电子产品的质量。

因此,弄清锡珠产生的原因,并对它进行有效的控制,显得尤为重要了。

锡珠的产生原因是多方面造成的。

锡膏的印刷厚度、其组成及氧化度、模板的制作及开口都有可能造成锡珠现象,同时锡膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊性、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是锡珠产生的原因。

下面吉田店铺就从各方面来分锡珠产生的原因及解决方法。

1、锡膏的金属氧化度。

在锡膏中,金属氧化度越高在焊接时金属粉末结合阻力越大,锡膏与焊盘及元件之间就越不浸润,从而导致可焊性降低。

锡珠的发生率与金属粉末的氧化度成正比。

一般的,锡膏中的焊料氧化度应控制在0.05%以下,最大极限为0.15%。

2、锡膏在印制板上的印刷厚度。

锡膏印刷后的厚度是漏板印刷的一个重要参数,通常在0.12mm——0.20mm之间。

锡膏过厚会造成锡膏“塌边”,促进锡珠的产生。

3、锡膏中助焊剂的量及焊剂的活性。

焊剂量太多,会造成锡膏的局部塌落,从而使锡珠容易产生。

另外,焊剂的活性小时,焊剂的去氧化能力弱,从而也容易产生锡珠。

免清洗锡膏的活性较松香型和水溶型锡膏要低,因此就更有可能产生锡珠。

4、此外,锡膏在使用前,一般冷藏在冰箱中,取出来以后应该使其恢复到室温后打开使用,否则,锡膏容易吸收水分,在再流焊锡飞溅而产生锡珠。

58回流焊中锡珠形成的原因及解决方法介绍|南昌回流焊原理2017-03-22 12:44 | #2楼波峰焊第一品牌【精极科技】深圳市精极科技有限公司成立于2002年8月,是一家以设计、生产、销售等工业仓储设备及柔性生产线设备为主的专业生产厂家,同时分销配套的防静电周边产品。

产生锡珠的原理1. 引言锡珠是一种常见的工业原料,广泛应用于电子、建筑、汽车等领域。

本文将探讨产生锡珠的原理,包括锡珠的制备、形成以及其物理性质。

2. 锡珠的制备过程产生锡珠的过程主要包括:原料准备、熔化、冷却、成型四个步骤。

2.1 原料准备制备锡珠的主要原料是锡,以及可能的合金元素。

锡珠通常由纯度高于99.9%的锡制成。

合金元素的添加可根据需要进行调整,以改变锡珠的性能。

2.2 熔化将准备好的锡原料加热到熔点以上,使其完全熔化。

通常使用电炉或气体炉等高温设备进行加热,确保锡珠达到熔化状态。

2.3 冷却在锡珠熔化后,需要将其逐渐冷却。

冷却速度对锡珠的结晶有重要影响,过快或过慢的冷却都可能导致锡珠的结构缺陷。

2.4 成型在冷却过程中,需要通过一定的成型工艺将锡珠塑造成所需的形状。

常见的成型方法包括压制、注射成型等。

3. 锡珠形成的原理锡珠的形成是由于熔化锡在冷却过程中通过相变和凝固产生的。

以下将详细介绍锡珠形成的原理。

3.1 熔化与相变当锡原料加热到熔点时,固体锡开始逐渐熔化成液态锡。

这个过程中,当温度达到锡的熔点时,锡原子开始脱离原子晶格,形成液态结构。

液态锡具有较高的流动性,可以填充在模具中的空隙。

3.2 凝固熔化的锡在冷却过程中,其温度逐渐降低。

当温度低于锡的凝固点时,液态锡开始重新排列,原子逐渐回到晶体晶格中。

这个过程称为凝固,主要包括两个步骤:核化和长大。

3.2.1 核化核化是指在液态锡中形成凝固核的过程。

在锡液中存在一些微小的杂质或基因,它们作为凝固核,引导锡原子重新排列。

核化的发生也依赖于温度和时间等因素。

3.2.2 长大当凝固核形成后,锡液中的锡原子开始围绕凝固核排列,并逐渐增长。

这个过程称为长大。

长大的速度取决于温度梯度以及凝固过程中的固液界面能。

3.3 形成锡珠随着锡液的继续冷却和凝固,凝固核逐渐增大,相邻的凝固核开始连接。

当凝固核连成一片时,锡珠即形成。

锡珠的大小和形状可以通过调整冷却速度、合金成分以及成型工艺等因素进行控制。

手工焊接锡珠产生的原因

嘿,你问手工焊接锡珠产生的原因啊?这可有不少情况呢。

一个原因可能是焊接温度太高啦。

就像你做饭火开太大,锅里的东西就容易溅出来。

焊接的时候温度太高,锡就容易变成小珠子到处乱跑。

温度一高,锡就变得特别活跃,不好控制。

还有可能是焊锡丝的质量不太好。

要是焊锡丝里面有杂质啥的,焊接的时候就容易出问题。

就像你买了个质量不好的水果,吃的时候可能会觉得味道怪怪的。

焊锡丝不好,就容易产生锡珠。

操作手法也很重要哦。

如果焊接的时候手不稳,或者速度太快太慢,都可能导致锡珠产生。

就像你写字,如果手不稳,字就写得歪歪扭扭的。

焊接也一样,得稳稳当当的。

另外,电路板不干净也会有影响。

如果电路板上有灰尘、油污啥的,锡就不容易粘在上面,容易形成锡珠。

就像你在脏桌子上画画,颜料就不容易涂均匀。

我给你讲个事儿吧。

我有个朋友自己在家做手工焊接,一开始总是有锡珠。

他不知道咋回事,后来仔细研究了一下。

发现是自己焊接温度调得太高了,而且焊锡丝质量也不太好。

他换了好一点的焊锡丝,调整了温度,焊接的时候也更小心了。

嘿,锡珠就少了很多。

你看,知道锡珠产生的原因很重要呢。

所以啊,手工焊接产生锡珠可能是因为温度太高、焊锡丝质量不好、操作手法不对或者电路板不干净。

在焊接的时候要注意这些问题,才能焊得漂亮。

加油!。

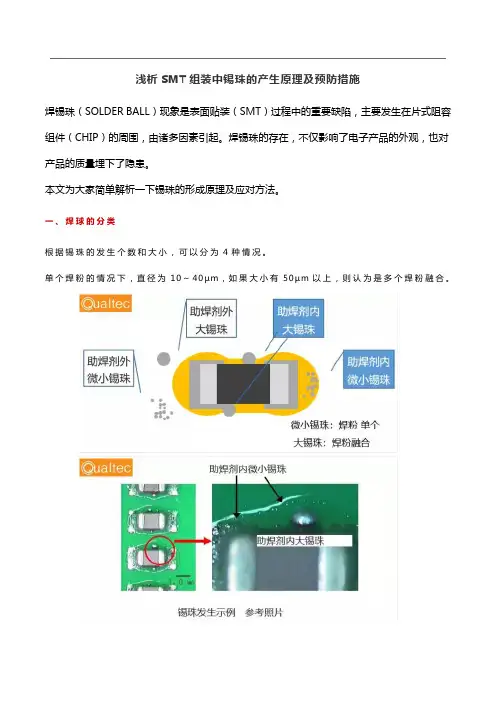

SMT锡膏过炉后产生锡珠原因分析主要有以下几点一,焊料成球焊料成球是最常见的也是最棘手的问题,这指软熔工序中焊料在离主焊料熔池不远的地方凝固成大小不等的球粒;大多数的情况下,这些球粒是由焊膏中的焊料粉组成的,焊料成球使人们耽心会有电路短路、漏电和焊接点上焊料不足等问题发生,随着细微间距技术和不用清理的焊接方法的进展,人们越来越迫切地要求使用无焊料成球现象的SMT工艺。

引起焊料成球的原因包括:1,由于电路印制工艺不当而造成的油渍;2,焊膏过多地暴露在具有氧化作用的环境中;3,焊膏过多地暴露在潮湿环境中;4,不适当的加热方法;5,加热速度太快;6,预热断面太长;7,焊料掩膜和焊膏间的相互作用;8,焊剂活性不够;9,焊粉氧化物或污染过多;10,尘粒太多;11,在特定的软熔处理中,焊剂里混入了不适当的挥发物;12,由于焊膏配方不当而引起的焊料坍落;13、焊膏使用前没有充分恢复至室温就打开包装使用;14、印刷厚度过厚导致“塌落”形成锡球;15、焊膏中金属含量偏低。

二,焊料结珠焊料结珠是在使用焊膏和SMT工艺时焊料成球的一个特殊现象.,简单地说,焊珠是指那些非常大的焊球,其上粘带有(或没有)细小的焊料球.它们形成在具有极低的托脚的元件如芯片电容器的周围。

焊料结珠是由焊剂排气而引起,在预热阶段这种排气作用超过了焊膏的内聚力,排气促进了焊膏在低间隙元件下形成孤立的团粒,在软熔时,熔化了的孤立焊膏再次从元件下冒出来,并聚结起。

焊接结珠的原因包括:1,印刷电路的厚度太高;2,焊点和元件重叠太多;3,在元件下涂了过多的锡膏;4,安置元件的压力太大;5,预热时温度上升速度太快;6,预热温度太高;7,在湿气从元件和阻焊料中释放出来;8,焊剂的活性太高;9,所用的粉料太细;10,金属负荷太低;11,焊膏坍落太多;12,焊粉氧化物太多;13,溶剂蒸气压不足。

消除焊料结珠的最简易的方法也许是改变模版孔隙形状,以使在低托脚元件和焊点之间夹有较少的焊膏。

表面贴装过程锡珠产生的原因和消除的方法江门市新会区允中电子有限公司 黄华均【内容摘要】锡珠现象是表面贴装(SMT )过程中常见的缺陷,主要是由哪些原因引起,又有哪些相应的解决方法?本文试图结合笔者在生产过程中的实践谈谈自己的看法。

【关 键 词】锡珠 锡膏 再流焊 钢网 贴片压力 操作 可焊性锡珠是指散布在元件电极的连接部周围的不规则的焊料小球。

在表面贴装过程中,我们常会遇见锡珠现象,锡珠的直径一般在0.1mm ~0.4mm 之间,主要集中在片式阻容器件的周围,有时也会散落在板面的其它部位。

它是表面贴装过程中的主要缺陷之一,不仅影响产品的外观,还会给产品的性能带来隐患。

因为在使用过程中,锡珠会随时滚落到间距小的元件脚上面而造成短路,影响产品的质量。

因此,必须弄清产生锡珠的原因,并切实加以控制和消除。

一般来说,锡珠产生的原因是多种多样的。

如锡膏的质量、再流焊炉的参数设置、钢网的制作、贴片的压力、元件和焊盘的可焊性以及员工的操作等因素影响都有可能引起锡珠的产生。

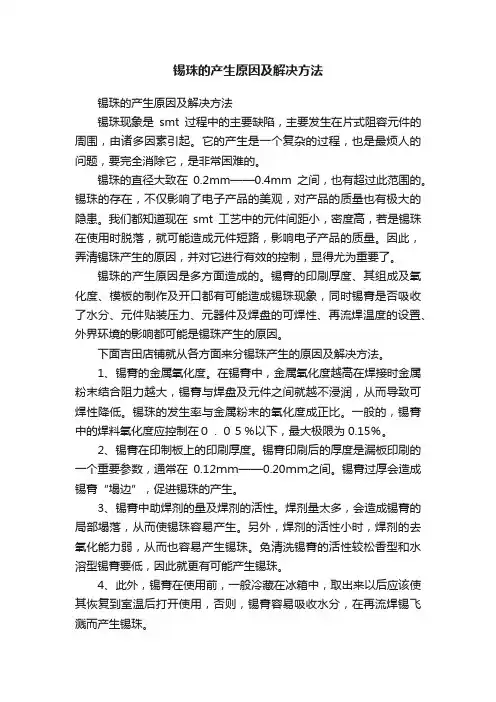

下面,就笔者个人的实践经验,针对各种可能的影响因素,浅谈一些体会:一、锡膏若锡珠无飞溅,且呈蜂窝状(如图1),甚至锡珠细小到需要在显微镜下才能观察到,则有可能是锡膏不良引起。

锡膏的金属含量、氧化度、颗粒大小、助焊剂含量等都是影响锡珠产生的因素。

1、锡膏的金属含量足够高时,粘度和粉末排列的紧密程度会足以抵抗预热过程中汽化产生的力,熔化时也不易被吹至塌落,能有效防止锡珠的产生。

2、锡膏的合金粉末被严重氧化,再流焊过程中会通过表面张力的作用形成锡珠。

氧化程度越高,合金粉末的结合阻力会越大,焊盘及元件之间的可焊性会越差,有研究表明:锡膏中的合金粉末氧化度应控制在0.05%以下,最大极限为0.15%。

3、锡膏中直径在10μm 以下的小颗粒锡粉过多,会使锡珠在再流焊升温时随助焊剂流淌到焊盘之外。

同时,由于锡膏的总的表面积增大,也会增大氧化度,从而加剧锡珠的产生。

波峰焊接中溅锡珠的形成原因⑴ “小爆炸”理论波峰焊接中在 PCB 的焊接面及元件面上均可能产生锡珠飞溅现象。

普遍认为在 PCB 进入波峰之前有水汽滞留在PCB上的话,一旦与波峰钎料接触,在剧烈升温的过程中,就会在极短的时间内迅速汽化变成蒸汽,发生爆发性的排气过程。

正是这种剧烈的排气可能引发正处在熔融状态中的焊接点内部的小爆炸,从而促使钎料颗粒在脱离波峰时飞溅在PCB上形成锡珠。

在波峰焊接前PCB水汽的来源,杭州东方通信公司对此进行过专题研究和试验,归纳的结论如下:① 制造环境和PCB存放时间制造环境对电子装联的焊接质量有着很大的影响。

制造环境的湿度较重,或PCB包装开封较长时间后再进行贴片和波峰焊生产,或者PCB贴片、插装后放置一段时间后再进行波峰焊,这些因素都很有可能使PCB在波峰焊接过程中产生锡珠。

如果制造环境的湿度太大,在产品制造过程中空气浮动着水汽很容易会在PCB表面凝结,使PCB通孔中凝结有水珠,在过波峰焊时,通孔中的水珠经过预热温区后可能还没有完全挥发完,这些没有挥发完的水珠接触到波峰的焊锡时,经受了高温,就会在短时间内汽化变成蒸汽,而此时正是形成焊点的时候,水汽就会在焊料内产生空隙,或挤出焊料产生锡球。

严重的话就会形成一个爆点,并在它的周围分布有被吹开的细小的锡珠。

假如PCB在包装开封较长时间后再进行贴片和波峰焊,通孔中也会凝结有水珠;PCB完成贴片后或插装完成后放置了一段时间,也会凝结水珠。

同样的原因,这些水珠都有可能在波峰焊过程中导致锡珠产生。

因而,作为从事电子装联的企业,对制造环境的要求和对产品制造过程中的时间安排显得特别地重要。

贴片完成后的PCB应在24小时内完成插装并进行波峰焊,假如天气晴朗干燥,可以在48小时内完成。

② PCB阻焊材料和制作质量在PCB制造过程中所使用的阻焊膜也是波峰焊产生锡球的原因之一。

因为阻焊膜与助焊剂有一定的亲合性,阻焊膜加工不良常常会引起锡珠粘附,产生焊锡球。

焊接工艺锡珠的产生

焊接工艺中使用的焊锡珠主要是通过焊锡丝的熔化形成的。

焊锡丝是一种含有锡的金属丝,通常含有一定量的铅、铜和助焊剂等成分。

当焊接工艺中的焊丝加热到适当的温度时,焊丝会熔化,并形成一个球状的液态焊锡珠。

焊锡珠的产生过程如下:

1. 加热:在焊接工艺中,使用电阻加热、电弧加热或激光加热等方法将焊丝加热到合适的温度。

加热的温度取决于焊接材料的不同,通常在锡的熔点范围内。

2. 熔化:当焊丝达到适当的温度时,焊丝开始熔化。

焊丝中的锡以液态形式聚集在一起,形成一个球状的焊锡珠。

3. 分散:熔化后的焊锡珠通过表面张力和液态流动性分散在焊接接头的表面上。

焊接接头的表面张力会使焊锡珠在液态状态下尽可能分散在焊接接头的表面上,确保焊接接头的涂盖均匀。

4. 凝固:当焊丝停止加热或冷却时,焊锡珠会迅速凝固,并与焊接接头形成坚固的焊缝连接。

焊锡珠的产生是焊接工艺中关键的一步,它确保了焊接接头的牢固连接和电气导通性。

此外,焊锡珠的形成还需要适当的焊接温度、焊丝的选择和助焊剂的使用等因素的协同作用。

回流焊产生锡珠的原因

回流焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在印刷电路板上。

然而,有时回流焊过程中会产生锡珠,这可能会影响焊接质量和电路板的性能。

下面我将解释一些可能导致回流焊产生锡珠的原因。

1. 过量的焊锡:在回流焊过程中,如果使用了过多的焊锡,剩余的焊锡可能会形成锡珠。

这可能是因为操作不当或者工作环境温度过高,导致焊锡融化过多。

为了避免这种情况,操作者应该控制好焊锡的数量,并调整好加热温度和时间。

2. 锡球流动不畅:有时,回流焊过程中的焊锡球流动受阻,也会导致锡珠的产生。

这可能是因为焊锡通道堵塞、喷嘴不正常或者焊锡的温度不均匀。

为了避免这种情况,需要定期检查和维护设备,确保焊锡通道畅通,喷嘴正常工作,并调整好加热温度和时间。

3. 气泡和挥发物:在回流焊过程中,焊锡中可能含有气泡或挥发物,这些气体会通过表面张力将焊锡跳出形成锡珠。

这可能是因为焊锡材料质量不好或者存放时间过长。

为了避免这种情况,应该选择质量可靠的焊锡材料,并按照存储要求妥善保存。

4. 过热或不均匀的焊接区域:焊接区域的温度过高或者不均匀也可能导致锡珠的产生。

这可能是因为加热时间过长、热量分布不均匀或者炉温控制不准确。

为了避免这种情况,需要仔细控制焊接区域的加热时间和温度,并确保炉温控制精确。

为了提高焊接质量,避免锡珠的产生,操作者应该经过充分的培训和实践,并定期检查和维护设备。

此外,选择高质量的焊锡材料也十分重要。

通过合适的操作和控制,确保回流焊过程顺利进行,可以有效地减少锡珠的产生。

产生锡珠的原理一、引言锡珠是一种常见的电子元器件,广泛应用于电子产品中。

它是由锡丝制成的小球形物体,具有良好的焊接性能和导电性能。

那么,锡珠是如何产生的呢?本文将对产生锡珠的原理进行详细介绍。

二、锡珠的制作工艺1. 原材料准备制作锡珠需要准备锡丝和钢板。

锡丝通常采用纯度高于99.9%的无氧铅芯锡丝,直径一般为0.3~1.0mm。

钢板可以选择冷轧钢板或不锈钢板。

2. 制作模具制作模具需要根据所需的锡珠大小进行设计,并使用数控机床进行加工。

模具一般由上下两个部分组成,上部为压头,下部为压模。

3. 制作过程首先将准备好的钢板放置在压模上方,然后将铅芯锡丝放入压头内。

接着启动压力机,让压头向下施加压力,使得铅芯锡丝通过模孔进入到钢板内部,并在其中形成小球状物体。

最后,将钢板倒过来,将锡珠从模孔中取出。

三、产生锡珠的原理1. 压力作用在制作过程中,压力是产生锡珠的关键因素之一。

通过施加足够的压力,可以使铅芯锡丝进入钢板内部,并在其中形成球状物体。

同时,压力还能够使得球状物体表面变得光滑。

2. 热量作用在制作过程中,热量也是产生锡珠的重要因素之一。

当铅芯锡丝进入钢板内部时,由于摩擦和变形等原因会产生热量。

这些热量会使得铅芯锡丝表面融化,并与钢板表面发生反应,形成球状物体。

3. 表面张力作用表面张力是指液体分子间由于相互吸引而形成的一种力。

在制作过程中,当铅芯锡丝进入钢板内部时,由于表面张力的作用会使得其表面形成球状物体。

四、影响锡珠质量的因素1. 压力大小:如果压力不够大,则无法将铅芯锡丝压入钢板内部,从而无法形成球状物体;如果压力过大,则会使得球状物体表面变得不光滑。

2. 温度大小:温度过低会导致铅芯锡丝无法融化,从而无法与钢板表面发生反应;温度过高则会使得球状物体变形或者表面出现气泡。

3. 模具设计:模具的设计需要根据所需的锡珠大小进行调整。

如果模具设计不合理,则可能会导致锡珠尺寸偏差较大。

4. 原材料质量:原材料的质量直接影响到锡珠的质量。

产生“锡珠”的原因分析及措施从“缩减制程、节约成本、减少污染”等角度出发,越来越多的电子焊接采用焊后“免清洗”工艺。

但是如果焊后板面有“锡珠”出现,则不可能达到“免清洗”的要求,因此“锡珠”的预防与控制在实施“免清洗”过程中就显得格外重要。

“锡珠”的出现不仅影响板级产品外观,更为严重的是由于印制板上元件密集,在使用过程中它有可能造成短路等状况,从而影响产品的可靠性。

综合整个电子焊接情况,可能出现“锡珠”的工艺制程包括:“SMT表面贴装”焊接制程、“波峰焊”制程及“手工焊”制程,我们从这三个方面来一一探讨“锡珠”出现的原因及预防控制的办法。

因为“波峰焊”及“手工焊”已推行多年,很多方面都已经比较成熟,因此,本文用了较多的篇幅介绍“SMT 表面贴装”焊接制程中产生“锡珠”原因及防控措施。

一,关于的“锡珠”形态及标准一些行业标准对“锡珠”问题进行了阐释。

主要有MIL-STD-2000标准中的“不允许有锡珠”,而IPC-A-610C标准中的“每平方英寸少于5个”。

在IPC-A-610C标准中,规定最小绝缘间隙0.13毫米,直径在此之内的锡珠被认为是合格的;而直径大于或等于0.13毫米的锡珠是不合格的,制造商必须采取纠正措施,避免这种现象的发生。

为无铅焊接制订的最新版IPCA- 610D标准没有对锡珠现象做更清楚的规定,有关每平方英寸少于5个锡珠的规定已经被删除。

有关汽车和军用产品的标准则不允许出现任何“锡珠”,所用线路板在焊接后必须被清洗,或将锡珠手工去除。

常见的锡珠形态及其尺寸照片见下图:二,“SMT表面贴装”制程“锡珠”出现的原因及预防控制办法在“SMT表面贴装”焊接制程中,回流焊的“温度、时间、焊膏的质量、印刷厚度、钢网(模板)的制作、装贴压力”等因素都有可能造成“锡珠”的产生。

因此,找到“锡珠”可能出现的原因,并加以预防与控制就是达成板面无“锡珠”的关键之所在。

(一),焊膏本身质量原因可能引起的“锡珠”状况1,焊膏中的金属含量。

锡珠的原因与防治本文介绍,锡珠是一种可能造成短路的缺陷,它可以通过减少沉淀在印刷电路板(PCB)上的锡膏量来大大地减少。

在讨论锡珠(solder beading)的时候,我们首先要准确地定义SMT缺陷。

锡珠是在已经回流焊接的板上发现的,你可以一眼看出它是一个大的锡球,镶嵌在一滩位置紧靠离散组件的助焊剂里面,这些组件具有非常低的离地高度,诸如片状电阻与电容、薄的小外形封装(TSOP)、小外形晶体管(SOT)、D-PAK晶体管、和电阻组合件(图一)。

由于其位置与这些组件的关系,锡珠经常被叫做”卫星”。

由于明显的理由,锡珠有时也叫做”片状中部挤压出的球”,或者类似的东西。

与锡珠比较,锡球(solder balling)的特征是一些微小的球沿着助焊剂残留的外围集结,或者这些球黏在密间距(fine-pitch)焊盘和阻焊的周围。

当要问到防治锡球或锡珠的情况时,第一个问题应该是”它是什么样的,在哪里出现呢?”它为什么是一个问题基本上,锡珠可能形成从一个组件端子到另一个的锡”桥”,因此造成设计上没有的电气连接。

这会引起短路的危险,如果震动造成锡珠松散和移动,短路可能发生在锡珠原来形成的地方,或者在装配上的任何地方。

虽然即使锡珠出现上面的情况,短路也不一定发生,但是锡珠仍然是一个应该尽量减少或消灭的缺陷。

它是怎样发生的在讨论实际的锡珠原因之前,通过图像来展示一下它们一步一步发生的动态是有帮助的:---锡膏印刷在电路板上的焊盘上(图二)。

---在组件贴装期间,一些焊锡被挤到组件下面,并且从焊盘上的焊锡脱离(图三)。

---在回流期间,夹陷在组件下面的焊锡不流回到焊盘。

反过来,它的内聚性能(表面张力)使它形成一个大的锡球(珠)(图四)。

---冷却焊锡的表面张力将组件拉近到焊盘。

再组件被往下拉的时候,锡珠挤出边缘并停留在那里(图五)。

由于过大的刮刀压力或在模板与PCB之间不适当的密封,造成模板底下的锡膏泄漏,这样也可能发生锡珠。

焊锡珠产生的原因及解决方法

摘要:焊锡珠(SOLDER BALL)现象是表面贴装(SMT)过程中的主要缺陷,主要发生在片式阻容元件(CHIP)的周围,由诸多因素引起。

本文通过对可能产生焊锡珠的各种原因的分析,提出相应的解决法。

焊锡珠现象是表面贴装过程中的主要缺陷之一,它的产生是一个复杂的过程,也是最烦人的问题,要完全消除它,是非常困难的。

焊锡珠的直径大致在0.2mm~0.4mm之间,也有超过此范围的,主要集中在片式阻容元件的周围。

焊锡珠的存在,不仅影响了电子产品的外观,也对产品的质量埋下了隐患。

原因是现代化印制板元件密度高,间距小,焊锡珠在使用时可能脱落,从而造成元件短路,影响电子产品的质量。

因此,很有必要弄清它产生的原因,并对它进行有效的控制,显得尤为重要了。

一般来说,焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。

焊膏的印刷厚度、焊膏的组成及氧化度、模板的制作及开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊性、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是焊锡珠产生的原因。

㆘面我就从各方面来分焊锡珠产生的原因及解决方法。

1、焊膏的选用直接影响到焊接质量。

焊膏中金属的含量、焊膏的氧化度,焊膏中合金焊料粉的粒度及焊膏印刷到印制板上的厚度都能影响焊珠的产生。

A、焊膏的金属含量。

焊膏中金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。

当金属含量增加时,焊膏的黏度增加,就能有效地抵抗预热过程中汽化产生的力。

另外,金属含量的增加,使金属粉末排列紧密,使其在熔化时更容结合而不被吹散。

此外,金属含量的增加也可能减小焊膏印刷后的“塌落”,因此,不易产生焊锡珠。

B、焊膏的金属氧化度。

在焊膏中,金属氧化度越高在焊接时金属粉末结合阻力越大,焊膏与焊盘及元件之间就越不浸润,从而导致可焊性降低。

实验表明:焊锡珠的发生率与金属粉末的氧化度成正比。

一般的,焊膏中的焊料氧化度应控制在0.05%以下,最大极限为0.15%。

C、焊膏中金属粉末的粒度。

焊膏中粉末的粒度越小,焊膏的总体表面积就越大,从而导致较细粉末的氧化度较高,因而焊锡珠现象加剧。

我们的实验表明:选用较细颗粒度的焊膏时,更容易产生焊锡粉。

D、焊膏在印制板上的印刷厚度。

焊膏印刷后的厚度是漏板印刷的一个重要参数,通常在0.12mm-20mm之间。

焊膏过厚会造成焊膏的“塌落”,促进焊锡珠的产生。

E、焊膏中助焊剂的量及焊剂的活性。

焊剂量太多,会造成焊膏的局部塌落,从而使焊锡珠容易产生。

另外,焊剂的活性小时,焊剂的去氧化能力弱,从而也容易产生锡珠。

免清洗焊膏的活性较松香型和水溶型焊膏要低,因此就更有可能产生焊锡珠。

F、此外,焊膏在使用前,一般冷藏在冰箱中,取出来以后应该使其恢复到室温后打开使用,否则,焊膏容易吸收水分,在再流焊锡飞溅而产生焊锡珠。

2、模板的制作及开口。

我们一般根据印制板上的焊盘来制作模板,所以模板的开口就是焊盘的大小。

在印刷焊膏时,容易把焊膏印刷到阻焊层上,从而在再流焊时产生焊锡珠。

因此,我们可以这样来制作模板,把模板的开口比焊盘的实际尺寸减小10%,另外,可以更改开口的外形来达到理想的效果。

下面是几种推荐的焊盘设计:

3、模板的厚度决了焊膏的印刷厚度,所以适当地减小模板的厚度也可以明显改善焊锡珠现象。

我们曾经进行过这样的实验:起先使用0.18mm厚的模板,再流焊后发现阻容元件旁边的焊锡珠比较严重,后来,重新制作了一张模板,厚度改为0.15mm,开口形式为上面图中的前一种设计,再流焊基本上消除了焊锡珠。

4、贴装压力及元器件的可焊性。

如果在贴装时压力太高,焊膏就容易被挤压到元件下面的阻焊层上,在再流焊时焊锡熔化跑到元件的周围形成焊锡珠。

解决方法可以减小贴装时的压力,并采用上面推荐使用的模板开口形式,避免焊膏被挤压到焊盘外边去。

另外,元件和焊盘焊性也有直接影响,如果元件和焊盘的氧化度严重,也会造成焊锡珠的产生。

经过热风整平的焊盘在焊膏印刷后,改变了焊锡与焊剂的比例,使焊剂的比例降低,焊盘越小,比例失调越严重,这也是产生焊锡珠的一个原因。

5、再流焊温度的设置。

焊锡珠是在印制板通过再流焊时产生的,再流焊可分为四个阶段:预热、保温、再流、冷却。

在预热阶段使焊膏和元件及焊盘的温度上升到1200C—1500C之间,减小元器件在再流时的热冲击,在这个阶段,焊膏中的焊剂开始汽化,从而可能使小颗粒金属分开跑到元件的底下,在再流时跑到元件周围形成焊锡珠。

在这一阶段,温度上升不能太快,一般应小于1.50C/s,过快容易造成焊锡飞溅,形成焊锡珠。

所以应该调整再流焊的温度曲线,采取较适中的预热温度和预热速度来控制焊锡珠的产生。

6、外界因素的影响。

一般焊膏印刷时的最佳温度为250C+30C,湿度为相对湿度60%,温度过高,使焊膏的黏度降低,容易产生“塌落”,湿度过模高,焊膏容易吸收水分,容易发生飞溅,这都是引起焊锡珠的原因。

另外,印制板暴露在空气中较长的时间会吸收水分,并发生焊盘氧化,可焊性变差,可以在1200C —1500C的干燥箱中烘烤12—14h,去除水气。

综上可见,焊锡珠的产生是一个极复杂的过程,我们在调整参数时应综合考虑,在生产中摸索经验,达到对焊锡珠的最佳控制。