文学创造过程.

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:82

第7章文学创造过程1.为什么说文学材料具有主体性特征?答:文学材料是指作家有生以来从社会生活中有意接受或无意获得,因而具有主体性的一切生动、丰富但却相对粗糙的刺激或信息。

(1)从本质上说,文学创造的材料是以精神现象的方式通过记忆机制而储存在作家大脑中的有生以来的刺激或信息。

(2)从来源看,文学材料的来源虽然只有一个,那就是客观的社会生活,但它们只有转化为精神现象,即记忆中的表象,才可能对作家的文学创造发挥作用。

(3)从呈现看,文学作品虽以文字符号加纸张的物质形式流通于世,但其所负载的,乃是作家个体内在的某些精神现象及其活动。

(4)从文学材料的获取渠道和流程看,不管经由哪一种渠道,其流程都一样,即刺激或信息转化为文学材料,必须通过记忆机制进行,必须被储存在记忆中才能奏效。

有时,作家也使用笔记、卡片、摄像等方式来搜集材料,但目的也是为了抗拒遗忘,使之更深刻地进入记忆,以便参与构思,激活思维。

(5)文学创造的主观性很强,所以文学创造的主体特征很明确,对于文学创造来说,真正的材料是那些进入了作家大脑并在记忆中留下深刻烙印的刺激和信息。

因为只有这些刺激和信息可以直接参与艺术构思,并通过无意识地“改头换面”之后悄无声息的进入未来的文学作品之中。

2.艺术发现的心理特征是什么?答:艺术发现是作家在内心积累了相当多的感性材料的基础上,无意识地依据自己认识生活和评价生活的思想原则和审美倾向,对外在事物进行观察或审视时所得到的一种独特的领悟。

艺术发现的心理特征是:(1)艺术发现是作家心灵的蓦然领悟在此一发现之前,作家都有相对长久地沉思于某一事物的心理经验。

蓦然领悟的发生,只不过是内心经验酝酿后从阈限下破土而出。

(2)艺术发现是作家独特眼光和非凡观察力的凝合,体现着深层的心理内容对作家来说,这种独特的眼光和非凡的观察力是和他的内在蕴藉有关的深层心理内容的外射。

他之所以能在此事物中发现别人不能发现的东西,是彼时彼境的需要、情绪、态度、价值观和凝聚成团的早先经验等许多因素综合作用所产生的无意导向。

文学接受过程期待视野:在文学阅读之先及阅读过程中,作为接受主体的读者,基于个人和社会的复杂原因,心理上往往会有一个既成的结构图式。

读者的这种据以阅读本文的既成心理图式叫做阅读经验期待视野,简称期待视野。

文体期待:文体期待即读者由文学作品的某种类型或形式特征而引发的期待指向。

这种指向,意味着读者希望体味到某种文体所可能具有的特定艺术韵味和魅力,比如面对一部以再现为基本手法的长篇小说,读者会期待着波澜起伏的故事情节和血肉丰满的人物形象的塑造。

形象期待:形象期待即读者由于作品中的某种特定形象而引发的期待指向。

这种指向,意味着读者希望从初次接触到的形象和情景中,看到某种符合人物性格特征或符合某种特定情绪的氛围的展示与渲染。

审美动机:这也就是人们通常所说的怡情悦性的娱乐动机,即是读者希望通过接受文学作品而获得情感愉悦并感到自由、轻松、平衡、协调的阅读期待。

人永远有着向往自由、积极进取、追求完美的天性,有着力图超越自身而趋向崇高的欲望。

隐含读者:指相对于现实读者而言的,作家本人设定的能够把文本加以具体化的预想读者。

是作家预想出来的他的作品问世之后,可能出现的或应该出现的读者。

共鸣:共鸣是文学接受进入高潮阶段的重要标志,指的是:在阅读文学作品时,读者为作品中的思想情感、理想愿望及人物的命运遭际所打动,从而形成的一种强烈的心灵感应状态。

领悟:是指读者在阅读文学作品时,继共鸣和净化之后而进入的一个更高阶段,具体包括潜思默想、体悟人生真谛、提升精神境界等状况与过程。

接受心境:在现实生活中,人们总是处于一定的情绪状态,在文学阅读活动开始时,这种生活中的情绪状态不可能截然中断,会伴随读者进入阅读过程,影响阅读效果。

读者的这种影响阅读的情绪状态,叫做接受心境。

文学创造过程艺术发现:艺术发现是作家由内心积累得相当多的感性材料所引发,并与作家当前由于某种“关注”而形成心理趋向、优势兴奋中心相联系,突然间向外在事物、事件、现象的投射。

第二编文学创造(创作论)第六章文学创作过程文学创作过程可分为三个阶段:发生(主要是艺术发现、创作动机)、构思和物化(传达)。

本章旨在研究作家在什么基础上进行创作、为什么创作和如何创作的问题。

第一节文学创造的发生阶段一、材料储备或叫素材积累。

这是文学创造的第一要素,也是文学创造过程的第一步。

(一)文学创造的材料是作家意识到的社会生活。

材料的积累是把生活心灵化的过程。

文学创造是一种特殊的精神生产,它的材料与一般的物质生产所需要的物质材料不同,直接地讲,是一种精神材料,是摄入到作家头脑中的社会生活,是存在于作家记忆中的表象,具体而言,是作家有生以来从社会中有意或无意获得的一切丰富、生动然而相对芫杂、粗糙的刺激和信息。

作家把社会生活心灵生的过程,从心理学角度看,是外在刺激作为一种信息被大脑吸收并储存的过程,其中记忆机制起关键作用:刺激感觉感觉缓冲器(大脑某个部位)短期记忆长期记忆。

(二)作家获取材料的途径1、实践获取和书本获取古人认为文学创造要有真情实感,而真情实感是来自于作家对生活的体验。

从司马迁的“发烧之所以作”(《自序》)到韩愈的“文章之作,恒发于羁旅草野”,《荆谭唱和诗序》再到欧阳修的“穷而后工”(《梅圣俞诗集序》、《薛简肃公文集序》),都从一个侧面涉及到生活材料对作家创作的重要性。

王夫之说:“身之所历,目之所见,是铁门限。

”(《夕堂永日绪论·内编》——《姜斋诗话》)刘熙载谈到“杜少陵、元次山、白香山不但如身入闾阎,目击其事,直与疾病之在身者无异。

”(《艺概·诗概》)王国维也说:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。

入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。

”(《人间词话》)都主张作家要体验生活、观察生活。

巴尔扎克说“作家应该熟悉一切现象,一切感情。

”(《〈驴皮记〉初版序言》)雨果说:“诗人的两只眼睛,其一注视人类,其一注视大自然。

”(《〈光与影集〉序》)果戈理说“只有被我从现实中提取,并且熟悉的一些东西,才是我写出来的好的东西。

第七章文学创造过程本章导航第一节文学创造的发生阶段一、材料(信息)储备二、艺术发现三、创作动机第二节文学创造的构思阶段一、艺术构思及其心理机制二、构思方式第三节文学创造的物化阶段一、形之于心到形之于手二、语词提炼与技巧运用三、即兴与推敲一、文学创作发生的过程所谓发生学研究,就是找出某种事物或现象发生的端点,以及作为端点,它的内在机制是什么.文学创造是以哪里为开端的呢?和常人一样处于某种社会生活中的作家为什么会突然冒出从事文学创造的念头呢?这是研究文学创造过程最先面临也必须最先回答的问题。

二、文学创作发生的材料材料,是文学创造的第一要素,也是文学创造过程的第一起点。

文学创造的材料与一般物质生产的材料有很大不同。

它不是独立于生产者(作家)之外的物质,而是储备在他内心的精神现象,或者说是存在于作家记忆中的表象材料。

准确地说,文学创造材料是指作家有生以来从社会生活中有意接受或无意获得的一切生动、丰富但却相对粗糙的刺激或信息。

三、积累素材所谓积累素材或储备材料,归根到底,就是把许多似乎无用的刺激信息,收集并转化为长期记忆中的因子,作为未来从事文学创造的材料。

具体说来,作家获取材料的途径主要可分为无意获取和有意获取、实践获取和书本获取几种。

四、艺术发现艺术发现不是作家见到的一些骇人景象和怪诞传闻,这些东西之所以不是艺术发现,因为它们本来就是生活中存在的事物。

艺术发现是什么呢?艺术发现是作家在社会生活中积累了一定的生活材料的基础上,依据自己认识生活和评价生活的思想原则和审美趋向,对外在事物进行观察和审视时所得到的一种独特的感知。

五、艺术发现的心理特征(一)艺术发现是作家心灵的蓦然领悟。

(二)艺术发现是作家独特眼光和非凡观察力的凝合,体现着深层的心理内容。

(三)艺术发现虽然是对外在事物一种独特的把握,但在这种把握中,外在事物常常只是一个机缘,是这个机缘的某一突出之点与作家个人内心体验的契合。

(四)艺术发现并不改变原来的事物,而只是把自己透过独特眼光所看到的成分注入其中,从而在自己的知觉中出现一个新的创造物。

第七章文学创造过程本章教学目的和要点:1、识记艺术发现、创作动机、艺术构思、直觉、灵感、变形与陌生化的含义。

2、领会文学创造的过程及其特点。

教学重点和难点:重点是文学创造过程的特点,难点是理解直觉、灵感、变形与陌生化的含义。

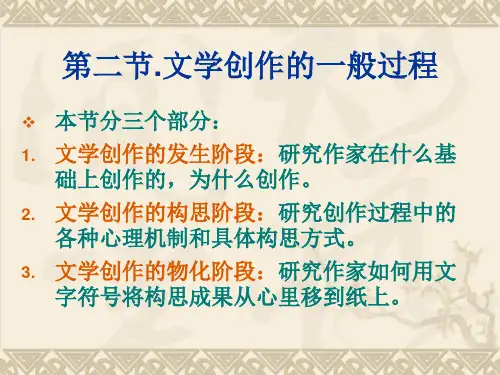

教学时数:6课时教材内容提要:文学创造的过程一般可以分为发生、构思和物化三个阶段。

第一节文学创造的发生阶段(2课时)(一)材料储备的主体性特征文学创造必须得有材料。

文学创造的材料是作家获得的一切刺激或信息,来源于生活。

获取材料的途径与方式主要是:有意获取、无意获取;实践获取、书本获取。

(一)艺术发现艺术发现是文学创造发生的契机,是作家依据自己的理想、审美原则,去观察并审视外在事物时所得到的一种独特感知。

(二)创作动机创作动机是驱使作家投入文学创造作活动的一股内在动力。

它是由需要产生的。

第二节文学创造的构思阶段(2课时)(一)艺术构思及其心理机制艺术构思的心理机制主要包括:想象与联想;灵感与直觉;理智与情感;意识与无意识。

(二)艺术构思艺术构思的方式有:综合;突出与简化;变形与陌生化。

第三节文学创造的物化阶段(2课时)(一)形之于心到形之于手(二)语词提炼与技巧运用(三)即兴与推敲。

教材缺憾剖析:“物化阶段是文学创造的最后阶段”,事实上读者作为文学的一个要素,才是创造过程的最后决定因素。

因而物化阶段充其量只是作家创作活动的最后阶段。

将文学创造分为发生、构思和物化阶段,甚至将材料储备、艺术发现、创作动机,艺术构思、构思方式,形之于心到形之于手、语词提炼与技巧运用、即兴与推敲分别归之于发生、构思、物化三个阶段。

这是一个极端武断甚至不讲求科学性的阐释。

因为所阐释的任何一阶段的现象和规律都可能在其它阶段同样出现。

如材料储备既可能存在于文学创造的发生阶段,同样可能出现于构思和物化阶段。

这是将构想形态作为现实形态来阐释,却不加说明,乃至造成的谬误。

尤其遗憾的严重缺乏理论提升,甚至对一些本来没有必要阐释的概念却进行了不十分理想的阐释,如如认为“沉思是在寂静和孤独中对心中的某个形象或某种意念的深沉思索”,且不说中心意念和意象比沉思本身更抽象、更晦涩,难道非得在所谓寂静和孤独中思索才算是沉思?基本理论拓展:(一)文学创造过程江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、露气,皆浮动于疏枝密叶之间。

文学的创作要经历三个过程即发生阶段、构思过程与物化阶段。

文学创作的发生阶段包括材料储备、艺术发现与选择创作动机;文学创作的构思阶段则是文学创作过程中最实际、最紧张也最重要的阶段,这是一个意象序列的思维过程;文学创造的物化阶段既是我们说的创作表现阶段,即文艺创作的完成和定型。

我们一直在追看、讨论的《美人心计》,我们十分期待的《泡沫之夏》、《蓝色佳期》(原著名为《佳期如梦》)、《来不及说我爱你》(原著名为《碧甃沉》),有惊喜,但更多的是因为与原著不同而带来的缺憾和思考。

珠玉在前,我不能接受电视剧在剧情上的变动,不能接受演员与心中角色的巨大差距。

但因为有对原著深刻的感情和想对电视剧版本和原著对比的想法,即使失望,我还是一直在看,一路期待。

也会觉得自己十分矛盾,但交流之后我发现身边的同学也大多有这样的感觉。

这让我萌发了对这一现象进行归纳、深入探究的愿望,于是顺其自然的有了写作的欲望。

首先我和几个关注这个类型电视剧的朋友进行了简单的交流,大家纷纷提出了自己的看法,听取了大家或褒或贬的意见,我有了更多感悟,但还是坚持最初自己的想法:这归根结底是电视剧创作中的一种“拿来主义”,即使原有读者群的追捧带来了高收视率,仍不值得推崇。

然后,我上网查阅了这几部小说及改编后的电视剧的资料,重点是网友对剧情改编及演员选择的看法。

其中,争议最大的是《泡沫之夏》与《蓝色佳期》。

《泡沫之夏》主演被质疑集体装嫩,《蓝色佳期》则被疑“台味”太浓。

仔细翻看剧照,再联系自己当年看小说时幻想的主角形象,我十分唏嘘和感慨,一千个心中有一千个哈姆雷特,不得不说我是失望的,还有一点无奈。

妆容再精致,服装再华美,也会是我读原著时心中的那个形象。

相信众多忠实读者和我也有一样的想法。

1、艺术发现的心理特征:第一,艺术发现是作家心灵的蓦然领悟;第二,艺术发现是作家独特眼光和非凡观察力的凝合,体现着深层的心理内容;第三艺术发现虽然是对外在事物一种独特的把握,但在这种把握中,外在事物常常只是一个机缘,是这个机缘的某一突出之点与作家个人内心体验的契合;第四,艺术发现并不改变原来的事物,而只是把透过独特眼光所看到的成分注入其中,从而在知觉中出现一个新的创造物。

2、创作动机:是驱使作家投入文学创造活动的一股内在动力。

3、艺术构思:是作家在材料积累和艺术发现的基础上,在某种创作动机的驱动下,透过回忆、想象、情感等心理活动,以各种艺术构思方式,孕育出完整的、呼之欲出的形象序列和中心意念的艺术思维过程。

艺术构思在本质上是交织着各种复杂活动的思维。

4、艺术构思的心理机制:艺术构思中有以下几种常见的和重要的心理现象:(一)回忆与沉思:回忆就是积极地和有意义地从记忆中提取信息。

作家在艺术构思中常用的回忆方式有:直接回收法、挨次扫描法、按层次推论法;沉思是在寂静和孤独中对心中的某个形象或某种一年的深沉思索。

(二)想象与联想:想象就是把过去经验的记忆和先前形成的心中之象在某种新刺激下重新合成一个新结构的过程。

想象主要有三种:第一,所想的这个“象”可能是主体对外部事物或现象的复现,叫再现想象;第二,它也可能是对某种抽象的东西进行形象化,叫比拟想象;第三,这还可能是凭空地将此物想成彼物,将无物想为有物,将常务想成异物,叫虚构想象。

(三)灵感与直觉:灵感是创造性思维过程中认识发生飞跃的心理想象;直觉是省略了推理过程而对事物的底蕴或本质作出的直接了解和揭示,直觉在艺术思维中主要有两大作用:第一,作家对某一独特事物的瞬间把握,往往是由只觉得来的;第二,作家第一次听到某故事时,能发觉背后某种异乎寻常的使人深省的内蕴,而这一内蕴就好像是为他准备、为他所仅见而别人毫无察觉的。

直觉有时与灵感纠缠在一起,但直觉并不是灵感。

第七章文学创造过程教学目的:了解文学创造过程的三个阶段,掌握文学创造的规律。

教学要求:掌握文学创造的规律、艺术构思的心理机制。

第一节文学创造的过程一、创作的发生(一)创作动机的触发创作动机,是推动作家艺术家从事创作的念头,是创作活动得以进行的动力和能量。

动机产生是需要与刺激合力作用的结果。

需要是动机的内部动力,动机首先由需要而产生。

需要有高有低。

一个优秀作家的需要应当是高层次的,即应当是出于历史责任感与使命感,为满足人民需要、时代需要而创作。

低层次的需要应当注意在创作中遵循艺术规律。

创作动机的产生还需要外在刺激。

外在刺激对创作动机的引发往往具有偶然性,但在偶然中潜存着必然因素。

外在的刺激是多种多样的,有的是感性事物,有的是观念或意念。

(二)艺术发现艺术发现是作家在社会生活中积累了一定的生活材料的基础上,依据自己认识生活和评价生活的思想原则和审美趋向,对外在事物进行观察和审视时所得到的一种独特的感知。

艺术发现的心理特征是:⒈艺术发现是作家心灵的蓦然领悟;⒉艺术发现是作家独特眼光和非凡观察力的凝合,体现着深层的心理内容;⒊艺术发现虽然是对外在事物一种独特的把握,但在这种把握中,外在事物常常只是一个机缘,是这个机缘的某一突出之点与作家个人内心体验的契合;⒋艺术发现并不改变原来的事物,而只是把自己透过独特眼光所看到的成分注入其中,从而在自己的知觉中出现一个新的创造物。

二、艺术构思艺术构思是作家在想象中对未来作品从内容到形式的全面设计过程,是艺术地把握世界和反映生活的总体设计过程,是在观念中创造出以艺术形象(审美意象)为中心工作和最主要任务的过程。

以叙事文学作品为例,艺术形象即人物形象的塑造过程可以分为三个既有联系又有区别的阶段:形象的触发、形象的酝酿和形象的形成。

形象的触发又叫形象的受胎,它是作家、艺术家在有了一定的生活、情感积累后,由于受到某种刺激而企图把某些人物表现出来的主观印象。

它建立起了形象的雏形,是形象形成的基础。