高一历史战国时期的百家争鸣

- 格式:pdf

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:10

新高一历史百家争鸣知识点【新高一历史百家争鸣知识点】一、百家争鸣的概述百家争鸣是指春秋战国时期,各种不同的学派及其代表人物在政治、哲学、经济、教育等方面进行的学术争鸣。

百家争鸣的出现,是中国古代文化思想史上的一次重要事件,也是中华文明史上的一大亮点。

二、儒家学派和代表人物1. 儒家学派儒家学派以儒家经典《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》为基础,主张修身齐家治国平天下,强调孝悌、仁爱、礼义,强调人伦关系和社会秩序的维护。

2. 孔子孔子被尊奉为儒家学派的创始人,提出了“以德治国”、“仁者爱人”等重要思想。

三、道家学派和代表人物1. 道家学派道家学派以《道德经》为代表,主张追求道的自然而无为,尊重自然,追求心灵的宁静与超脱。

2. 老子老子是道家学派的创始人,提出了“无为而治”、“道可道非常道”等著名思想。

四、墨家学派和代表人物1. 墨家学派墨家学派强调兼爱、非攻,主张礼义廉耻,追求天下大同、爱天下。

2. 墨子墨子是墨家学派的创始人,他提出了“兼爱”、“非攻”等理念,反对战争和暴力。

五、法家学派和代表人物1. 法家学派法家学派主张以法治国,强调重法、严刑峻法、政治手段的运用,追求国家的稳定和统一。

2. 韩非子韩非子是法家学派的代表人物之一,他提出了“法者国之宝”、“内治外攘”等重要理论。

六、兵家学派和代表人物1. 兵家学派兵家学派注重军事思想和战争策略,论述战争的原则和规律,对战争和军事领域有着重要的贡献。

2. 孙武孙武是兵家学派的代表人物,著有《孙子兵法》。

他提出了“知彼知己,百战不殆”等著名军事思想。

七、其他学派和代表人物1. 阴阳家阴阳家研究自然界和人类社会的变化规律,注重太阳和月亮的日月运行、万物生长之道。

2. 纵横家纵横家主张智谋,注重政治斗争的技巧和智慧,对战国时期的政治形势起到重要影响。

八、百家争鸣的意义百家争鸣为中国古代文化思想的多元发展提供了平台,促进了学术的繁荣与兴盛。

各个学派的不同观点和思想碰撞,为后世留下了丰富的学术遗产,对中国古代社会和文化的发展产生了深远的影响。

高一历史知识点百家争鸣随着高一历史学科的学习深入,我们不可避免地会接触到历史上百家争鸣的概念。

百家争鸣是春秋战国时期中国哲学的一种表现形式,各家学派之间的争论和辩论,推动了当时社会的变革与进步。

本文将从不同学派的观点和争议中,介绍百家争鸣对历史的重要影响。

1. 孟子的人性观点孟子是儒家学派的代表人物,他提出了人性本善的观点。

孟子认为人性本善,只是在不同的环境和条件下,人们表现出了不同的行为。

他强调了人与人之间情感的重要性,主张通过教育和道德的引导来使人们追求仁义道德。

2. 荀子的人性观点与孟子不同,荀子认为人性本恶。

他强调人的本性是自私自利的,必须通过严格的法律制度和道德规范来约束人们的行为。

荀子的人性观点与孟子的观点形成了鲜明的对比,对后世的思想家和社会发展产生了深远的影响。

3. 庄子的自然观点庄子是道家学派的代表人物,他强调顺应自然,追求个人自由和内心的宁静。

庄子提倡无为而治,主张人们要摒弃功利主义,从内心追求真理和和谐。

他的思想在后来的历史上对道家思想的发展产生了重要影响。

4. 商鞅变法的观点商鞅是法家学派的代表人物,他主张通过改革法律制度来改善社会。

商鞅变法的思想对中国古代的国家治理产生了深远的影响,为后来的法家思想和法治社会的形成奠定了基础。

5. 墨子的兼爱观点墨子提出了兼爱的观点,主张人与人之间应该平等对待。

他反对战争和暴力,倡导以和平的方式解决纷争。

墨子的思想对后来的儒家和道家学派都有一定的影响,推动了社会对于人类命运共同体的认识。

通过上述几个学派的观点,我们可以看到他们在人性、治理、自然等方面的分歧和争议。

百家争鸣不仅仅是对历史的一种记录,更是思想碰撞和学术争鸣的体现。

百家争鸣为中国古代文化的繁荣提供了基础,推动了中国古代社会的不断进步和发展。

总结起来,百家争鸣是中国历史上一段重要的学术争鸣时期。

不同学派的观点和理论为我们提供了多元化的思考角度,也为后人留下了丰富的学术资源。

通过学习和了解百家争鸣这段历史,我们可以更加全面地认识中国古代文化和思想发展的多样性,也能够对当今世界的变化和社会发展有着更加深刻的理解。

高一历史知识点总结高一历史知识点总结整理7篇历史是很多同学喜欢的科目,历史课就像是在给我们讲故事,但学好历史可不是课堂上听一听就会的,须牢记知识点才行。

作者分享了7篇高一历史知识点较新总结整理,希望对于您更好的写作高一历史知识点总结有一定的参考作用。

高一历史记忆口诀篇一秦汉时期的文化特征1、民族性秦汉文化日东升,承先启后多特征。

统一多样巧结合,秦汉一统文化新。

各族文化齐发展,统一文化多风情。

2、开放性中外文化交流频,文化外传亦引进。

中外交通大发展,文化交流促强盛。

3、先进性中华文化时先进,世界多发明。

天文算术造纸术,东亚文化为中心。

4、壮观性秦汉文化面貌新,气势恢弘惊世人。

长城史记兵马俑,令人观止到如今。

西夏的建立和宋夏和战1、西夏的建立(1038)羌族支脉D项族,中唐游牧陕甘宁。

①政治方面元昊称帝都兴庆④,仿效唐宋官制新。

设立中书枢密院,选拔官吏科举兴。

官职羌汉两系统,各司其职利统领。

部落兵制民皆兵,兵农一体渐强盛。

②文化方面仿照汉文楷书体,西夏文字有创新。

2、宋夏和战元昊兴兵犯宋境,两败俱伤和议定。

取消帝号称国主,北宋册封夏称臣。

北宋每年送“岁币”,边境贸易渐繁盛。

[注释]①幽云:指幽州(今北京)和云州(今大同)等十六州。

②澶州:今河南濮阳。

③榷场:宋辽夏金在边境的贸易场所。

④兴庆:今宁夏银川。

高一历史知识点总结篇二1.中共七大成为民主革命时期较重要的一次代表大会的原因中共七大之所以成为民主革命时期较重要的一次代表大会,主要是因为:经过抗日战争的锻炼,中国D在政治上更加成熟;从思想上看,通过延安整风,使全D清算了“左”的和“右”的错误。

确立了马克思的思想路线;从组织上看,中国D在遵义会议期间形成的领导集体更加团结、巩固;从政策策略上看,中国D能根据社会主要矛盾的变化、斗争形势的发展提出正确的路线、方针和政策;从发挥的作用上看,到抗战后期,中国D领导的抗日军民成了抗战的中流砥柱,中共七大具有继往开来的历史地位和作用,是抗战胜利和新民主革命在全国胜利的重要准备。

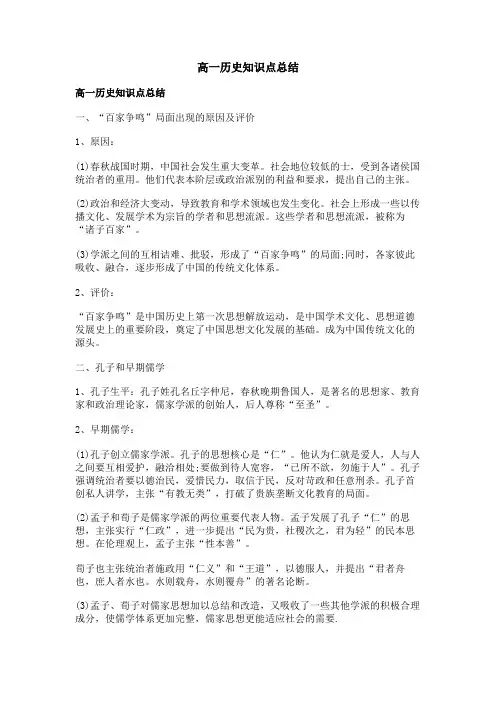

高一历史知识点总结高一历史知识点总结一、“百家争鸣”局面出现的原因及评价1、原因:(1)春秋战国时期,中国社会发生重大变革。

社会地位较低的士,受到各诸侯国统治者的重用。

他们代表本阶层或政治派别的利益和要求,提出自己的主张。

(2)政治和经济大变动,导致教育和学术领域也发生变化。

社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。

这些学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

(3)学派之间的互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面;同时,各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

2、评价:“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

成为中国传统文化的源头。

二、孔子和早期儒学1、孔子生平:孔子姓孔名丘字仲尼,春秋晚期鲁国人,是著名的思想家、教育家和政治理论家,儒家学派的创始人,后人尊称“至圣”。

2、早期儒学:(1)孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他认为仁就是爱人,人与人之间要互相爱护,融洽相处;要做到待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

(2)孟子和荀子是儒家学派的两位重要代表人物。

孟子发展了孔子“仁”的思想,主张实行“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。

在伦理观上,孟子主张“性本善”。

荀子也主张统治者施政用“仁义”和“王道”,以德服人,并提出“君者舟也,庶人者水也。

水则载舟,水则覆舟”的著名论断。

(3)孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成分,使儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要.三、道家和法家1、道家:(1)老子,道家学派的创始人。

老子认为世界万物的本原是“道”。

他强调一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡欲。

他指出社会混乱的根源,在于人们的行为违背了自然,提出“无为而治”的政治主张。

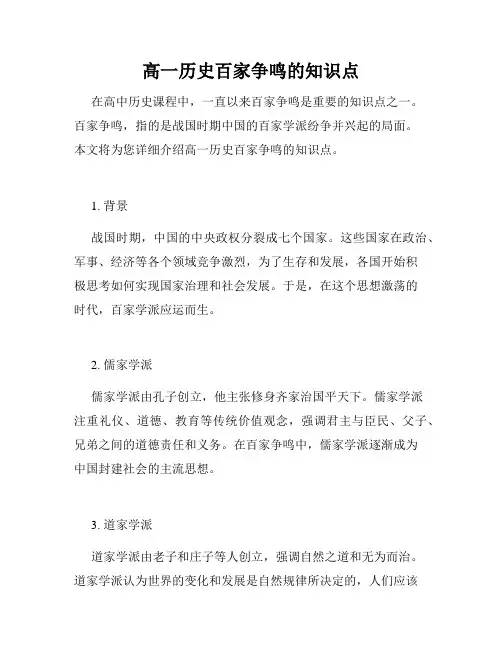

高一历史百家争鸣的知识点在高中历史课程中,一直以来百家争鸣是重要的知识点之一。

百家争鸣,指的是战国时期中国的百家学派纷争并兴起的局面。

本文将为您详细介绍高一历史百家争鸣的知识点。

1. 背景战国时期,中国的中央政权分裂成七个国家。

这些国家在政治、军事、经济等各个领域竞争激烈,为了生存和发展,各国开始积极思考如何实现国家治理和社会发展。

于是,在这个思想激荡的时代,百家学派应运而生。

2. 儒家学派儒家学派由孔子创立,他主张修身齐家治国平天下。

儒家学派注重礼仪、道德、教育等传统价值观念,强调君主与臣民、父子、兄弟之间的道德责任和义务。

在百家争鸣中,儒家学派逐渐成为中国封建社会的主流思想。

3. 道家学派道家学派由老子和庄子等人创立,强调自然之道和无为而治。

道家学派认为世界的变化和发展是自然规律所决定的,人们应该追求无欲无求,放弃功利和权力的追逐。

道家学派提出的观念对于社会和个人的和谐发展产生了深远的影响。

4. 墨家学派墨家学派创始人是墨子,他提出了“非攻”、“兼爱”等重要观念。

墨家学派反对战争和暴力,主张以兼爱为基础的和平共处。

墨家学派在当时社会中组织了大规模的爱国抗战活动,为社会的和谐与稳定做出了积极贡献。

5. 兵家学派兵家学派由孙武(孙子)创立,提出了《孙子兵法》等重要兵书。

兵家学派从军事战争的角度研究国家治理和解决社会矛盾的方法。

他们强调权谋、战略、组织等方面的技巧,并认为军事力量是国家强盛和统一的基础。

6. 法家学派法家学派由管仲和商鞅等人创立,他们提倡法治和严厉的法律制度。

法家学派认为,通过制定明确的法律规章来维护社会秩序和国家的统一。

他们注重行政管理、刑罚法制等方面的发展,对中国古代法律制度的建立和发展做出了重要贡献。

7. 名家学派名家学派是以学问造诣出类拔萃而受到赞誉的学者的集合。

他们在百家争鸣中没有统一的学派观点,每个名家都有自己独特的见解和学术特长。

这些名家之间进行学术较量和争论,促进了知识的传播和发展。

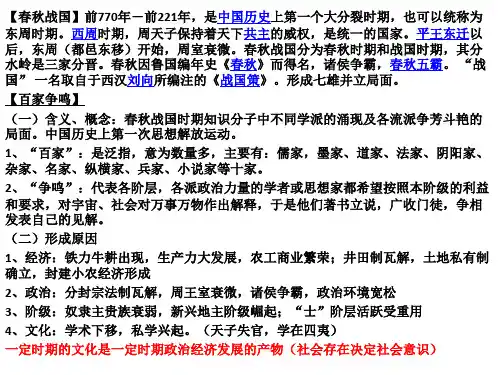

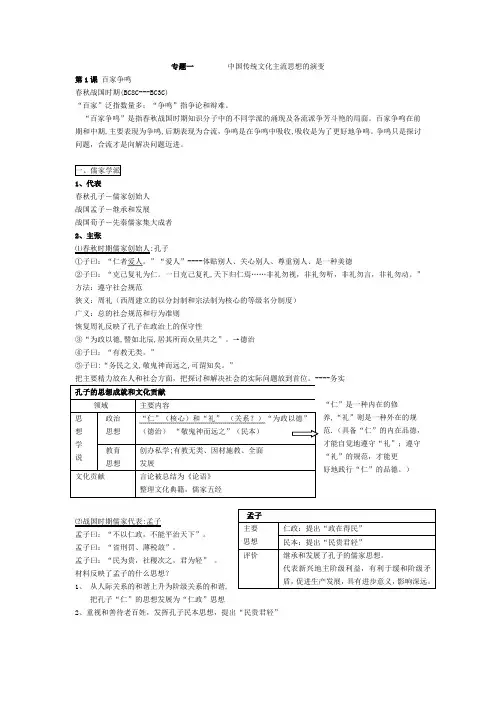

专题一 中国传统文化主流思想的演变第1课 百家争鸣春秋战国时期(BC8C---BC3C)“百家”泛指数量多;“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。

争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

1、代表春秋孔子-儒家创始人 战国孟子-继承和发展 战国荀子-先秦儒家集大成者 2、主张⑴春秋时期儒家创始人:孔子①子曰:“仁者爱人。

”“爱人”----体贴别人、关心别人、尊重别人、是一种美德②子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”方法:遵守社会规范狭义:周礼(西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度) 广义:总的社会规范和行为准则 恢复周礼反映了孔子在政治上的保守性③“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。

→德治 ④子曰:“有教无类。

”⑤子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

”把主要精力放在人和社会方面,把探讨和解决社会的实际问题放到首位。

----务实“仁”是一种内在的修养,“礼”则是一种外在的规范.(具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”;遵守“礼”的规范,才能更 好地践行“仁”的品德。

)⑵战国时期儒家代表:孟子孟子曰:“不以仁政,不能平治天下”。

孟子曰:“省刑罚、薄税敛”。

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻” 。

材料反映了孟子的什么思想?1、 从人际关系的和谐上升为阶级关系的和谐,把孔子“仁”的思想发展为“仁政”思想2、重视和善待老百姓,发挥孔子民本思想,提出“民贵君轻”⑶战国时期儒家代表:荀子天行有常,不为尧存,不为桀亡。

……从天而颂之,孰与制(控制)天命而用(利用)之!望时而待之,孰与应时而使之!君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟,水则覆舟。

——《荀子》 材料反映了荀子的什么思想?“天行有常”、“制天命而用之”等唯物思想;“君舟民水”.比较孔子、孟子、荀子的思想儒学思想中哪些具有现实意义?教育理论:有教无类、学思结合、因材施教等 伦理道德:孝、仁义、诚信等(社会主义荣辱观) 维护社会稳定:仁、德治、民本思想等(取消农业税) 个人修养:正身自省、修己安人、己所不欲,勿施于人1、代表 春秋老子,道家创始人战国庄子2、主张现实社会中,哪些观念能找到老子思想的影子? 虚怀若谷、宽容谦逊的思想,恬淡朴素、助人为乐、反对争名夺利的思想, 以柔克刚、以弱胜强的思想……庄子:“道”是最高准则;提出“齐物论” 崇尚自然无为 ,追求精神自由1、代表李悝吴起商鞅韩非子申不害2、主张奖励耕战、严刑峻法李悝①推行“尽地力之教”,提高农业产量②以严酷刑法确立集权政治秩序③《法经》,古代第一部完整法典商鞅①废除世卿世禄,按军功授爵②废井田,承认土地私有和买卖③重农抑商④加强中央集权⑤燔诗书、明法令,加强思想控制韩非子《守株待免》的故事反映了法家什么样的政治观点?①认为事物是发展变化的②治理国家的政策、措施必须与时俱进。

人民版历史必修3《百家争鸣》教案第一节百家争鸣教案一.设计思路以感受中华民族传统文化和先代哲人智慧为主题,重视对学生情感态度和价值观教育。

特别关注学生的心理体验、情感震撼、内心选择和精神升华,充分尊重学生体验与感受的权利,正视学生心理与情感体验的差异,适时、适度地发挥教师的示范、熏陶、引导、提示、升华和启迪作用。

教师应注意避免生硬的说教和武断的灌输,师生平等交流与相互启发,加强沟通和理解。

教学上,教师采取多种方法和途径,设计恰当的学习活动,针对学习内容选择不同的学习方式。

课前指导学生收集和了解有关百家争鸣的历史资料;在教学过程中,从学生实际出发营造教学情境、设计教学问题从而激发学生探究、解决问题的热情;注意师生互动方式,不仅是形式上的互动更是师生之间在情感和思维上的双向互动。

在课的结构上,分儒家学派、道家学派、法家学派、墨家学派、百家争鸣的原因、百家争鸣的影响和课后探究等七块来处理。

重点处理:知道儒家、道家、墨家、法家等诸子百家的代表人物及主要观点,感受诸子百家关于做人、处世和立国的智慧及惠泽千年的影响。

二.学情分析本课的授课对象是高一学生。

关于百家争鸣的有关内容,一方面学生在初中的时候已经有了一定基础,另一方面语文课本中也有一些先秦诸子散文的相关内容。

但是,由于年代的久远,学生对这节课的内容仍旧是感到比较生疏的。

因此,在讲授时要顾及到学生的基础知识的情况,用相对比较通俗的方式来呈现教学内容。

另外,由于本节课的时代离学生比较远;因此,采用什么样的方式拉近与学生的距离并让学生深入其中来感受先代哲人的智慧成了一个必须要考虑的问题。

此外,由于高一学生的历史知识储备并不充分,历史思维能力还有待提高,对历史的领悟力也还比较欠缺,需要教师的引导和帮助。

三.教材分析两千多年以前出现的以儒、墨、道、法等四派为代表的诸子百家在相互辩难中形成的“百家争鸣”,不仅对传统文化产生了深刻的影响,而且对后世人的心理、观念、习惯、行为方式产生了巨大影响,形成了汉民族独具的文化传统。

最新高一历史知识点总结梳理高一学期历史必考知识点总结篇一1、春秋战战国时期的百家争鸣了解诸子百家中道、儒、墨、法诸家的代表人物道家:老子(春秋)、庄子;儒家:孔子(春秋)、孟子、荀子;墨家:墨子;法家:韩非子理解孔子、孟子、荀子的主要观点孔子:①孔子的主要成就:春秋晚期鲁国人。

中国古代大思想家和大教育家。

儒家学派创始人,首创私人讲学,晚年编订古代文化典籍。

孔子整理的《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》,后称为“六经”。

②孔子的主要观点:A孔子思想的核心是“仁”。

他认为仁就是爱人,要求人与人之间要互相爱护,融洽相处;实现“仁”,要做到待人宽容,“己所不欲,勿施于人”。

B强调统治者要以德治民。

反对苛政和任意刑杀。

C主张“克己复礼”。

希望恢复西周的礼乐制度,使每个人的行为符合礼的要求。

D主张“有教无类”。

孟子:A主张实行“仁政”。

B提出“民贵君轻”的民本思想。

C主张“性善论”。

荀子:A主张统治者施政用“仁义”和“王道”,以德服人;B提出“君舟民水”的论断。

C提出“性恶论”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

经过孟子、荀子对儒家思想的总结和改造,战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

2、汉代儒学了解汉代“罢黜百家,独尊儒术”和太学“罢黜百家,独尊儒术”:①提出:汉武帝时,儒生董仲舒对儒家思想进行了改造,把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,形成了新的儒学体系。

董仲舒提出了“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

他提出不在儒家六经范围之内的各家学术都应罢黜。

目的是为适应汉武帝加强中央集权的需要,以思想上的统一来巩固政治上的统一。

著有《春秋繁露》一书。

②实施:汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,并付诸实行。

③影响:儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

太学:汉武帝根据董仲舒的建议,在中央兴办太学。

太学的兴办,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,同时也大大提高了儒学的地位。

高一历史春秋战国时期的百家争鸣试题1.儒家思想有利于构建和谐的社会人际关系,缓和阶级矛盾,下列主张属于儒家思想的有①仁者,爱人②己所不欲,勿施于人③民为贵,社稷次之,君为轻④兼爱、非攻A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④【答案】A【解析】本题主要考察学生对教材知识的记忆理解能力。

①②是儒家孔子的主张;③是儒家孟子的主张;④是墨家墨子的主张。

【考点】中国传统文化主流思想的演变•春秋战国时期的百家争鸣•百家争鸣2.春秋战国时期,各种思想流派纷呈。

如“苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循于礼”;“杨氏为我,是无君也。

墨氏兼爱,是无父也。

无父无君,是禽兽也”;“无言而不信,不德而不报,投我以桃,报之以李”;“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。

人皆知有用之用,而莫知无用之用也。

”请按顺序指出它们所属派别依次为:A.法、儒、道、墨B.法、儒、墨、道C.墨、儒、道、法D.法、墨、儒、道【答案】B【解析】本题考查调用所学知识的能力,“苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循于礼”体现了改革观,属于法家思想;“杨氏为我,是无君也。

墨氏兼爱,是无父也。

无父无君,是禽兽也”体现了维护等级制度的思想,属于儒家思想;“无言而不信,不德而不报,投我以桃,报之以李”是墨子的名言,属于墨家思想;“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。

人皆知有用之用,而莫知无用之用也”体现了无为而治的思想,属于道家思想,故B项正确,ACD三项错误。

【考点】中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·诸子百家的思想3.阅读下列材料:(15分)材料一:漫画《思想家的话语》材料二:诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》材料三:天理流行,触处皆是。

暑往寒来,川流山峙,“父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。

北宋宫廷画院曾出过一道考题:“野水无人渡,孤舟尽日横。

第一课 “百家争鸣”和儒家思想的形成自学单一、学习目标1.了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成过程;2.掌握诸子百家的代表人物及其思想主张;3.认识春秋战国时期“百家争鸣”局面出现的原因及历史意义。

二、重难点梳理落实重点:1.“百家争鸣”局面出现的社会原因和历史作用;儒家的思想主张。

难点:如何理解儒家思想的核心;孟子和荀子对儒家思想的改造。

落实一“百家争鸣”局面的出现1.如何理解“百家”和“争鸣”通过阅读课本P4第一、二、三、四自然段,试分析其局面出现的原因及意义。

(试从当时的政治、经济、文化、阶层的变化等方面分析原因)探讨一 孔子和早期儒学1.自由阅读本子目内容,小组内讨论探究完成下列表格。

落实二道家、法家和墨家1.阅读课本P6第一、二、三自然段,完成下列表格。

落实三1.阅读P6第四自然段,补充下列知识点。

法家集大成者:生活年代:主张:2.阅读P6历史纵横,补充下列知识点:墨家创始人:生活年代:主张:历史思想探讨四、基础测评测评一选择题1.春秋战国时期出现“百家争鸣”局面的原因不包括()A.社会处于新旧制度交替的变革时代B.思想家著书立说的政治环境比较宽松C.私人讲学兴起D.国家统一,社会安定2.推动“百家争鸣”局面出现的根本原因是()A.频繁的兼并战争B.生产力的发展C.新兴地主阶级的兴起D.社会大变革3.以下主张体现春秋战国时期儒家思想的是()A.仁者爱人,民贵君轻B.万物虚无,祸福相依C.兼爱、非攻、节用、尙简D.以法为教,今必胜昔4.孟子实行“仁政”思想的实质是()A.改变社会制度的途径B.实行封建统治的基础C.维护劳动人民利益的保障D.加强对人民统治的一种手段5.关于孟子、荀子的思想与孔子的思想之间到底关系,下列表述正确的是()A.是对孔子思想的继承和发扬B.完全违背了孔子的思想C.与孔子的思想是一脉相承,没有冲突D.都是战国时期的产物测评二简答题春秋战国时期是我国社会激烈动荡的时代,出现了中国历史上第一次思想解放运动。