古村落的基本类型

- 格式:ppt

- 大小:860.50 KB

- 文档页数:4

江西地理历史江西省大部分地区为低山丘陵,占全省国土面积的$%&,地表破碎,谷地广布,有一些较大的河谷盆地成为农耕业的中心,在那里,人烟稠密,村落相望,并形成一些巨大的集镇;而在广大山区,耕地分散,为了种植方便,村落随耕地分布,形成许多小村落。

尤其是保留至今的许多古村落都位于区域环境相对偏僻独立的地区,受外界社会影响幅度较小,城市化进程缓慢,得以保存古村落的历史风貌和乡土文化,如乐安的流坑古村落、黎川的船形屋等都处于相对偏僻的乡村。

赣文化又接纳、融合其他文化,尤其是当时长期占据主导地位的中原文化,长江流域的巴蜀文化、湘楚文化、徽州文化、吴越文化,以及周边的闽文化和粤文化等,使赣文化向综合性多元化演变。

对江西古村落空间形态和文化内涵产生至深影响,形成区域分布规模的有:赣文化、徽州文化和客家文化,因此,按古村落的建筑风格和文化板块来分,可以分为三大类型,即赣派古村落、徽派古村落和客家土楼。

赣派古村落是江西省古村落的主要类型,几乎遍布江西五大河流域,比较有代表性的有以庐陵文化、临川文化、信州文化、瓷都文化等为背景的古村落。

如吉安钓源、泰和爵誉、宜黄棠阴、铅山石塘、景德镇瑶里等都是赣文化古村落的代表。

徽派古村落是在徽州文化的本底上发展起来的,徽州地区由于“地狭人众,力耕所出,不足以给”,因而仰给四方。

唐宋时开始对外输茶、贩木;明代中叶更是大量外出经商,以盐、茶、木、典为主要行业。

这些徽商赚了钱后,把大量的钱财用于回家修祠堂,建园第和家宅,对徽州建筑风格和乡村风貌产生了很大影响。

,当时徽州经商往来,以水运为主,“取道有二:一从饶州、鄱、浮& 即江西一线’ ,一从杭、严& 即浙江一线’ ,皆壤地相邻,溪流一线,小舟如叶,鱼贯尾街,昼夜不息”( #)。

所以“徽商文化”对江西赣东北的古村落景观影响较大,目前江西境内的徽派古村落主要以婺源为典型代表,村落建筑风格自成一古民居建筑是文化的载体。

中国古代民居的形态:

1.四合院:四合院是中国传统民居的基本形式之一,其历史悠久,

分布广泛。

四合院由正房、倒座房、东西厢房组成,四面围合,中间形成庭院。

这种布局有利于家庭成员的居住和生活,同时也反映了中国传统的家庭观念和道德观念。

2.窑洞:窑洞是中国北方地区的传统民居之一,利用黄土的特殊地

质结构和气候条件建造而成。

窑洞有单独的沿崖窑洞、土坯或砖石的拱式窑洞,以及天井地坑式窑洞等。

窑洞具有冬暖夏凉、防震和防盗等特点。

3.竹楼:竹楼是中国南方少数民族的传统民居之一,尤其在云南、

广西等地区较为常见。

竹楼以竹子为主要建筑材料,一般为两层或三层,上层住人,下层饲养牲畜或堆放杂物。

竹楼造型美观,结构简单,具有防潮防震等特点。

4.天井式民居:天井式民居是中国南方地区的一种传统民居形式,

主要分布在福建、江西、广东等省份。

天井式民居以天井为中心,四周建房屋,房屋与天井之间一般都有走廊或檐廊相连。

这种民居布局有利于通风和排水,同时也有利于家庭成员的居住和生活。

聚落的形态知识点总结一、聚落的形态类型1. 圆形聚落这是一种古老的聚落形态,通常由一圈圈循环排列的房屋构成,中心通常是集市、寺庙或其他公共场所。

这种形态能够有效地利用空间,使居民之间的距离更加均匀,也便于集市和其他活动的开展。

在中国的许多地方,还可以看到这种形态的聚落,比如云南的哈尼梯田。

2. 直线聚落这是一种沿着河流或道路线性排列的聚落形态,通常由一条主干道和两旁的房屋组成。

这种形态有利于居民之间的交流和互动,也更容易被外界所发现。

在古代,许多中国的古镇和古村落就采用这种形态,比如江南的水乡地区。

3. 方形聚落这是一种城市化的聚落形态,通常由规整的方块区域和街道网格构成,建筑物多为砖瓦结构,规模较大,有城墙或围墙作为防御设施。

这种形态在古代的中国城市中较为常见,比如北京的四合院和南京的瓦市街区。

4. 融合聚落这是一种融合了多种形态的聚落,通常由不同的城市元素、农村元素和自然元素融合在一起,形成独特的景观和风貌。

这种形态在现代城市和乡村中较为常见,具有较高的生态和文化价值,比如丽江古城和桂林山水。

5. 独立聚落这是一种独立存在的聚落形态,通常由山区、荒漠或孤岛上的房屋组成,与外界隔绝,具有较强的自治和封闭性。

这种形态在古代的中国西部地区和南海诸岛中较为常见,具有较强的民族特色和文化传承。

二、聚落的形态特点1. 地理环境聚落的形态受到地理环境的影响较大,比如地形、气候、水资源等因素会影响聚落的位置、布局和建筑风格。

比如山区的聚落往往依山而建,水乡的聚落往往依水而建,沙漠的聚落往往以遮风挡沙为主要考虑。

2. 人口规模聚落的形态也会受到人口规模的影响,人口规模较大的聚落往往规模较大,通常由多个社区和街道组成,而人口规模较小的聚落往往规模较小,通常由若干家庭和房屋组成。

3. 经济结构聚落的形态还受到经济结构的影响,不同的聚落由于经济结构不同,其建筑风格、功能布局和社会结构也会有所不同。

比如农业地区的聚落往往以农业和畜牧业为主要产业,工业地区的聚落往往以工业和商业为主要产业。

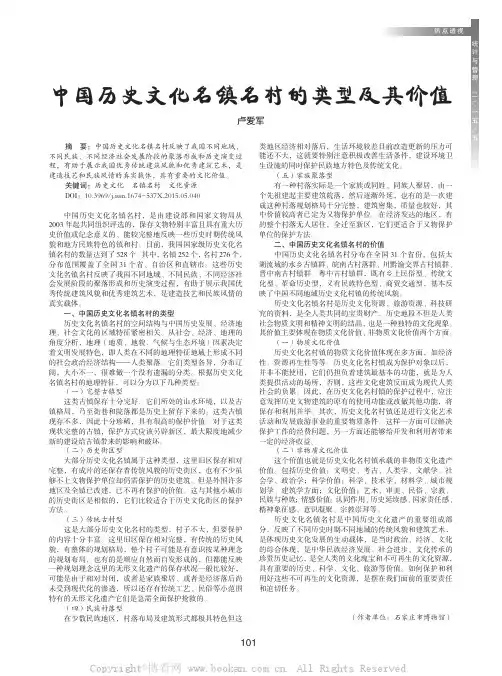

101统计与管理二○一五·五热点透视摘 要:中国历史文化名镇名村反映了我国不同地域、不同民族、不同经济社会发展阶段的聚落形成和历史演变过程,有助于展示我国优秀传统建筑风貌和优秀建筑艺术,是建造技艺和民族风情的真实载体,具有重要的文化价值。

关键词:历史文化 名镇名村 文化资源DOI:10.3969/j.issn.1674-537X.2015.05.040中国历史文化名镇名村,是由建设部和国家文物局从2003年起共同组织评选的,保存文物特别丰富且具有重大历史价值或纪念意义的、能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇和村。

目前,我国国家级历史文化名镇名村的数量达到了528个。

其中,名镇252个,名村276个,分布范围覆盖了全国31个省、自治区和直辖市。

这些历史文化名镇名村反映了我国不同地域、不同民族、不同经济社会发展阶段的聚落形成和历史演变过程,有助于展示我国优秀传统建筑风貌和优秀建筑艺术,是建造技艺和民族风情的真实载体。

一、中国历史文化名镇名村的类型历史文化名镇名村的空间结构与中国历史发展、经济地理、社会文化的区域特征紧密相关。

从社会、经济、地理的角度分析,地理(地质、地貌、气候与生态环境)因素决定着文明发展特色,即人类在不同的地理特征地域上形成不同的社会政治经济结构——人类聚落。

它们类型各异,分布辽阔,大小不一,很难做一个没有遗漏的分类。

根据历史文化名镇名村的地理特征,可以分为以下几种类型:(一)完整古镇型这类古镇保存十分完好。

它们所处的山水环境,以及古镇格局,乃至街巷和院落都是历史上留存下来的。

这类古镇现存不多,因此十分珍稀,具有很高的保护价值。

对于这类现状完整的古镇,保护方式应该另辟新区,最大限度地减少新的建设给古镇带来的影响和破坏。

(二)历史街区型大部分历史文化名镇属于这种类型,这里旧区保存相对完整,有成片的还保存着传统风貌的历史街区,也有不少虽够不上文物保护单位却仍需保护的历史建筑。

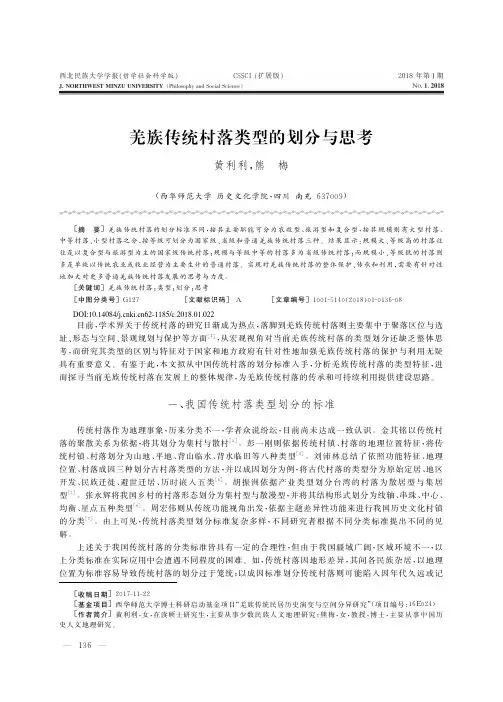

羌族传统村落类型的划分与思考黄利利,熊 梅(西华师范大学历史文化学院,四川南充637009) [摘 要]羌族传统村落的划分标准不同,按其主要职能可分为农牧型、旅游型和复合型,按其规模则有大型村落、中等村落、小型村落之分,按等级可划分为国家级、省级和普通羌族传统村落三种。

结果显示:规模大、等级高的村落往往是以复合型与旅游型为主的国家级传统村落;规模与等级中等的村落多为省级传统村落;而规模小、等级低的村落则多是单纯以传统农业或牧业经营为主要生计的普通村落。

实现对羌族传统村落的整体保护、传承和利用,需要有针对性地加大对更多普通羌族传统村落发展的思考与力度。

[关键词]羌族传统村落;类型;划分;思考[中图分类号]G127 [文献标识码]A [文章编号]1001-5140(2018)01-0136-08 [收稿日期]2017-11-22 [基金项目]西华师范大学博士科研启动基金项目“羌族传统民居历史演变与空间分异研究”(项目编号:16E024)[作者简介]黄利利,女,在读硕士研究生,主要从事少数民族人文地理研究;熊梅,女,教授,博士,主要从事中国历史人文地理研究。

目前,学术界关于传统村落的研究日渐成为热点,落脚到羌族传统村落则主要集中于聚落区位与选址、形态与空间、景观规划与保护等方面[1],从宏观视角对当前羌族传统村落的类型划分还缺乏整体思考,而研究其类型的区别与特征对于国家和地方政府有针对性地加强羌族传统村落的保护与利用无疑具有重要意义。

有鉴于此,本文拟从中国传统村落的划分标准入手,分析羌族传统村落的类型特征,进而探寻当前羌族传统村落在发展上的整体规律,为羌族传统村落的传承和可持续利用提供建设思路。

一、我国传统村落类型划分的标准传统村落作为地理事象,历来分类不一,学者众说纷纭,目前尚未达成一致认识。

金其铭以传统村落的聚散关系为依据,将其划分为集村与散村[2]。

彭一刚则依据传统村镇、村落的地理位置特征,将传统村镇、村落划分为山地、平地、背山临水、背水临田等八种类型[3]。

中国旅游文化教案编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(中国旅游文化教案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为中国旅游文化教案的全部内容。

马克思主义学院《中国旅游文化概论》课程教案五、考核方式考核的方式:考查(其中平时成绩占40%)六、具体教学内容设计第一章绪论一、教学目的:在初步掌握旅游和文化的基本概念的基础上,明确旅游活动是一种文化活动的本质特征,从而认识旅游和文化互相依存关系和提高旅游者文化素养的重要意义.二、主要内容:第一节旅游文化概述一、文化与旅游文化释义二、旅游文化的研究内容第二节中国旅游文化的特征一、旅游文化的特征二、中国旅游文化的特征第三节旅游文化与中国旅游业一、文化在旅游业中的地位和作用二、旅游文化与旅游可持续发展三、教学重点难点:中国旅游文化的概念和特征四、学时分配:4学时五、授课方式与手段:课堂多媒体教学六、参考书目:▪(1)柳诒微编著.中国文化史.上海.东方出版中心,1988▪(2)向仍旦编.中国古代文化史论。

北京:北京大学出版社,1986▪(3)沈祖祥主编。

旅游文化概论.福州:福建人民出版社,1999▪(4)甄尽忠主编。

中国旅游文化.郑州:郑州大学出版社,2002▪(5)余秋雨著。

文化苦旅.上海:东方出版中心,2001七、思考讨论题:1.什么是文化?如何理解文化的含义?2。

什么是旅游文化?如何理解旅游文化以及中国旅游文化的特征?3。

如何分析旅游文化的构成体系?理解旅游文化的构成对从事旅游工作有什么现实意义?4.文化在旅游业中具有什么样的地位和作用?5.旅游文化与中国旅游业的可持续发展有什么关系?第二章旅游山水文化一、教学目的:帮助学生深刻理解山水景观的审美价值、历史价值、艺术价值及科学价值,提高山水审美意识和鉴赏水平。

浅谈古村落的保护村落是聚落的一种基本类型,自古有之。

古村落的概念在学术界还没有一个统一的结论,刘沛林教授的定义是:有幸保存下来的古代村落,若村落地域基本未变,而且村落环境、建筑、历史文脉、传统氛围等均保存较好,这样的村落即是我们所称的“古村落”,即现代环境里所能见到的古代村落.而为我们所知的古村落是指民国以前建村,建筑环境,建筑风貌, 村落选址未有大的变动,具有独特民俗民风,虽经历久远年代,但至今仍为人们服务的村落.古村落是昔日文化经济和社会的见证,记录着人类文明发展的足迹,作为一种文化和自然遗产,古村落是全人类的共同财富,是我们的精神家园.虽然古村落的价值渐渐被社会认可,但古村落在向现代化发展的阶段存在严重的问题,就拿我的家乡昭化古镇来说。

第一.不适当的使用与随意性地改造。

在许多农村,老房子基本上都不再作为村民住所使用,不但没有进行日常管理与维护,甚至还加速其毁坏与消失。

第二.古建筑空置带来的问题。

许多村子的年轻人基本上都出去打工了,这部分人基本上赚了钱就在本村或在城里另盖新房。

房子空置在那儿,或者只剩下老人留守,老房废弃后久而久之就逐渐破败甚至倒塌。

不但是古民居,而且一些村的公众建筑,如宗祠、香火堂、廊桥等,管理情况也不容乐观。

古建筑遭到破坏,有的已部分或全部倒塌。

第三.村庄改造带来的破坏。

尤其是近年来,新农村建设陆续开展,历史文化遗产遭到比较严重的破坏。

有的村虽然没有将老村全部夷为平地,但却只是以是否有牛腿雕刻为前提挑选了几幢房子给予保护,其余的均在拆改之列,道路、水系等就更不用说了。

加强古村落保护的三条建议一.博物馆式的保护古村落是一个生活的场景,就是要人在其中居住,生活在其中的人们都延续着古老的生活方式,在保护古村落过程中不影响和改变村落原有的场景,将对于极具价值的乡土景观,要将很多信息原真性地保留下来,应当首选博物馆式的保护。

这里指的博物馆式的保护实际上就是国际博物馆界开发的新的博物馆形态即生态博物官,也叫活态博物馆,它是一种以村寨社区为单位,没有围墙的“活体博物馆”,强调保护和保存文化遗产的真实性、完整性和原生性。