第二次世界大战前的经济危机

- 格式:docx

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:6

世界经济危机的表现经济危机的现象,在第二次世界大战以前和战后有所不同。

但无论是战前或战后,其共同点是:商品滞销,利润减少,导致生产(主要是工业生产)急剧下降,失业大量增加,企业开工不足并大批倒闭,生产力和产品遭到严重的破坏和损失,社会经济陷入瘫痪、混乱和倒退状态。

生产下降和失业激增,是战前与战后经济危机的共同的主要标志。

在战前的危机中,一般是通货紧缩,物价下跌,银根吃紧,利率上升,银行挤兑并大批倒闭;而在战后的危机中,由于国家垄断资本主义采取膨胀政策以及其他原因,从1957~1958年的世界性经济危机开始,各主要资本主义国家在危机期间都出现了通货膨胀、物价上涨的反常现象。

主要表现商品大量过剩,销售停滞;生产大幅度下降,企业开工不足甚至倒闭,失业工人剧增;企业资金周转不灵,银根紧缺,利率上升,信用制度受到严重破坏,银行纷纷宣布破产等。

但是,第二次世界大战以后,由于国家垄断资本主义采取了通货膨胀政策及其他措施,致使各主要资本主义国家在经济危机中出现了生产停滞与通货膨胀同时并存的现象。

1637年郁金香狂热在17世纪的荷兰,郁金香是一种十分危险的东西。

1637年的早些时候,当郁金香依旧在地里生长的时候,价格已经上涨了几百甚至几千倍。

一棵郁金香可能是二十个熟练工人一个月的收入总和。

现在大家都承认,这是现代金融史上有史以来的第一次投机泡沫。

1720年南海泡沫1720年倒闭的南海公司给整个伦敦金融业都带来了巨大的阴影。

17世纪,英国经济兴盛。

然而人们的资金闲置、储蓄膨胀,当时股票的发行量极少,拥有股票还是一种特权。

为此南海公司觅得赚取暴利的商机,即与政府交易以换取经营特权,因为公众对股价看好,促进当时债券向股票的转换,进而反作用于股价的上升。

1720年,为了刺激股票发行,南海公司接受投资者分期付款购买新股的方式。

投资十分踊跃,股票供不应求导致了价格狂飚到1000英镑以上。

公司的真实业绩严重与人们预期背离。

后来因为国会通过了《反金融诈骗和投机法》,内幕人士与政府官员大举抛售,南海公司股价一落千丈,南海泡沫破灭。

八次危机大事年表

以下是八个重大危机事件的年表:

1. 1929年 - 华尔街股市崩盘:此次股市崩盘引发了全球性的经济危机,导致了大萧条。

2. 1945年 - 第二次世界大战结束:这场灾难性的战争导致了数百万人的死亡和大面积破坏,对世界局势和政治格局产生了深远影响。

3. 1973年 - 石油危机:由于中东国家对以色列的支持,阿拉伯国家对西方国家实施了石油禁运,导致了全球能源供应紧张和经济衰退。

4. 2001年 - 9/11恐怖袭击:恐怖分子在美国纽约市和华盛顿特区的袭击导致了3000多人的死亡,引发了全球范围的反恐战争。

5. 2008年 - 金融危机:由于次贷危机引发的金融市场崩盘,导致全球股市暴跌和经济衰退。

6. 2011年 - 阿拉伯之春:这一系列示威和起义在北非和中东地区爆发,推翻了多个国家的政权,引发了严重的地区动荡和冲突。

7. 2014年 - 乌克兰危机:俄罗斯对乌克兰的克里米亚地区进行军事干预,引发了乌克兰内战和东欧地区的紧张局势。

8. 2020年 - 新冠疫情:新型冠状病毒的爆发在全球范围内造成了大量的人员感染和死亡,引发了全球范围内的卫生危机和经济衰退。

第二次世界大战前德国的经济状况在第二次世界大战史的研究中,对于纳粹德国在第二次世界大战爆发前是否已在经济上准备好战争这一问题,历来存在着两种截然不同的观点。

苏联史学家德波林主编的《第二次世界大战史》认为第三帝国以真正德国式的准确性进行了好几年的大战准备, 至1939 年夏末基本上完成了,美国史学家克莱因持相反的观点,事实上, 重整军备的支出额是不多的。

德国的战争经济动员的规模相当有限。

笔者认为, 这两观点都偏向极端。

希特勒一上台就在经济上加紧战争的准备, 到大战爆发时, 军备达到相当规模, 但这时的德国仍然没有为一场世界大战做好充分准备。

第一次世界大战以德国的失败而告终, 德国被迫接受了屈辱的《凡尔赛条约》。

条约对德国的军备进行了极其严格的限制。

陆军总数不得超过十万人。

禁止生产坦克、装甲车、潜艇等重型武器不允许拥有空军等。

屈辱性的条约在德国引起普遍不满, 而军方与工业家在条约签订后不久便秘密地着手重整军备了。

1924年11月, 在陆军首脑西克特的默许下, 一个为将来经济动员而准备的军事小组形成了。

不久, 该小组易名为“经济参谋部” , 隶属于军械局, 最初的任务是集中和协调国防军在军备发展和采购方面的一切活动。

1928年9月, 经济参谋部对战争的工业准备做了一次极端秘密的调查, 发现被协约国军事监督委员会批准生产军备的企业的产量远远超过了允许德国生产的武器和军火的数量。

有些工厂甚至与国外进行违法武器贸易。

另外, 在军械局的参助下, 未被允许生产军备的公司也开始生产武器。

禁止生产的武器也开始生产出来, 克虏伯的工厂1926年就开始生产坦克。

1928年10月, 在格罗纳的推动下, 内阁绕过国会同意国防军的军备计划, 这项计划的军事目标是保证组建16个师的设备与军火的基本供应, 以及保持有限的储备, 并采取军事动员时所需的增强工业生产能力的措施。

该项目标将在1928年9月和1932年完成, 约需花费3亿5千万帝国马克。

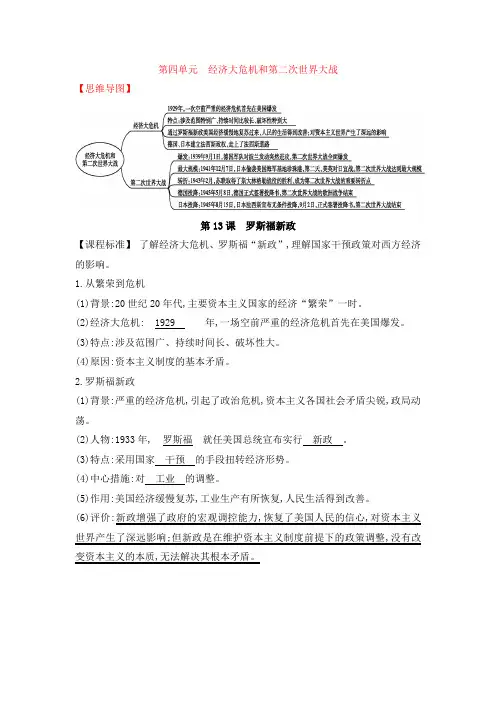

第四单元经济大危机和第二次世界大战【思维导图】第13课罗斯福新政【课程标准】了解经济大危机、罗斯福“新政”,理解国家干预政策对西方经济的影响。

1.从繁荣到危机(1)背景:20世纪20年代,主要资本主义国家的经济“繁荣”一时。

(2)经济大危机: 1929 年,一场空前严重的经济危机首先在美国爆发。

(3)特点:涉及范围广、持续时间长、破坏性大。

(4)原因:资本主义制度的基本矛盾。

2.罗斯福新政(1)背景:严重的经济危机,引起了政治危机,资本主义各国社会矛盾尖锐,政局动荡。

(2)人物:1933年, 罗斯福就任美国总统宣布实行新政。

(3)特点:采用国家干预的手段扭转经济形势。

(4)中心措施:对工业的调整。

(5)作用:美国经济缓慢复苏,工业生产有所恢复,人民生活得到改善。

(6)评价:新政增强了政府的宏观调控能力,恢复了美国人民的信心,对资本主义世界产生了深远影响;但新政是在维护资本主义制度前提下的政策调整,没有改变资本主义的本质,无法解决其根本矛盾。

第14课法西斯国家的侵略扩张【课程标准】了解意大利法西斯的建立及扩张、德国法西斯的对内镇压对外扩张、日本对中国的侵略等知识。

明确德国、日本建立的法西斯政权的危害。

1.意大利(1)背景: 第一次世界大战后初期,意大利经济衰退,政治混乱,工农运动高涨。

(2)建立: 1922 年,墨索里尼建立了法西斯政权。

(3)侵略:1936年,吞并了埃塞俄比亚。

2.德国纳粹政权的建立(1)背景:20世纪二三十年代的世界经济危机,沉重打击了德国。

(2)希特勒上台: 1933 年希特勒上台,建立法西斯专政,世界大战的欧洲策源地形成。

(3)反动统治:利用“国会纵火案”,打击德国共产党;解散了一切工会,禁止其他政党活动;为加强思想控制,焚毁大量进步书籍;迫害犹太人,杰出物理学家爱因斯坦被迫流亡美国;扩军备战。

3.亚洲战争策源地的形成(1)背景:经济危机打击下的日本阶级矛盾异常尖锐,日本法西斯势力兴起。

经济大危机和第二次世界大战目录经济大危机 (2)一、经济大危机爆发 (2)二、罗斯福新政 (2)法西斯势力的猖獗 (3)一、德国法西斯政权建立 (3)二、意大利、日本法西斯的暴行 (3)第二次世界大战的爆发 (3)一、慕尼黑阴谋 (3)二、第二次世界大战 (4)世界反法西斯战争的胜利 (4)一、国际反法西斯联盟建立 (4)二、雅尔塔会议 (4)三、二战的转折——斯大林格勒战役 (5)四、二战的胜利 (5)五、二战的影响 (5)六、二战的启迪 (5)经济大危机一、经济大危机爆发1.相对稳定时期:1924—1929年。

2.根本原因:资本主义社会固有的基本矛盾。

3.时间:1929--1933年。

4.开始国:美国5.特点:涉及范围广;持续时间长;破坏性大。

6.影响:生产受到严重破坏。

社会矛盾加深。

经济危机引起了政治危机,资本主义各国社会矛盾尖锐,政局动荡。

二、罗斯福新政1.原因:1929-1933年严重的经济危机,美国社会矛盾尖锐,政局动荡。

2.目的:是在资本主义制度内部进行调整,加强国家对经济的干预和指导,以消除经济危机。

(根本目的:巩固维护资本主义制度)3.特点:加强国家对经济的干预和指导。

4.时间:1933年(罗斯福就任总统)5.中心措施:调整工业,通过《国家工业复兴法》,加强政府对资本主义生产的调控。

6.评价:(1)取得了显著成效,美国经济恢复,人民生活改善。

资本主义制度得到调整、巩固与发展。

(2)资本主义国家对经济的宏观控制与管理得到加强;美国联邦政府的权力明显增强。

新政对美国和世界资本主义发展具有重要意义。

(3)新政不可能从根本上消除经济危机。

7.启示:罗斯福新政为资本主义国家干预经济生活提供了先例,成为今天许多发达国家、发展中国家制定政策法规的依据,说明现代资本主义制度具有自我调节和改良的功能。

法西斯势力的猖獗一、德国法西斯政权建立1.背景:(1)1929-1933年经济危机激化了德国社会阶级矛盾。

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)题目:历史上历次经济危机的启示姓名:准考证号:院(系)远程与继教学院专业:国际金融指导老师:职称:评阅人:职称:2012 年 4 月原创性声明本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。

尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。

对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。

本学位论文的知识产权归属于培养单位。

本人签名:___________日期:摘要自1929 年经济危机至今,国际上不断发生大型经济危机。

而始于2007 年的美国金融危机使人们再次领略到危机形成过程的异常复杂性。

每一次危机都有其独特的形成机制,并紧随着一场广泛的社会经济变革。

美国金融危机愈演愈烈之际,中国恰逢经济周期回落。

对中国而言,不仅需要推出一系列政策组合,防止危机向国内传染,同时更需要总结历次危机形成的原因和演化机制,深入推动金融体制改革,确保今后不发生中国式金融危机。

经济危机爆发后具有一定传染性, 先是从少数国家或地区内部爆发, 再通过一定的传播渠道快速蔓延到周边国家或地区。

通过对历史上的金融危机的考察,分析各次国际金融危机的传导机制以深化对危机生成、演化的启示, 同时也对中国的金融体制改革及金融发展战略的构建提出了一些设想。

每次国际金融危机都与世界经济格局变化有内在联系。

关键词:经济危机影响启示AbstractFinancial crises have happened a lot since the 1929 economy crisis. People realize the complexity of the formation after the 2007 American financial crisis. Every crisis has its own process of formation together with a wide social economic evolution following behind. While the American financial crisis becoming bigger, China is faced with the fall of the economy circle. In terms of Chi na, it’s necessary to carry out a series of policies to prevent the crisis from invading China as well as conclude the reason of crisis to prevent the same crisis happening in China. Financial crisis is infectious. It breaks out in small area and then spreads rapidly into other countries. By studying the financial crises ever happened in history, I come up with a thinking of the construction of the formation and revolution of financial development of China. Western countries founded the everlasting international economy and finance system after the 1929 crisis. The result of the Euro-currency crisis is the birth of Euro and Euro-economy. And the 1997 Asia financial crisis denied the traditional style of division, speeding up the process of economic integration in Asia.In this article, the author thinks the financial crisis in America will surely influent the future situation of international economy. And we should seek the rule of history to establish a new way to increase the power of China.Keywords: Economic crisis influence enlightenment目录1绪论 (1)经济危机的起源及概述 (1)2经济危机 (2)2.1历史上的历次经济危机 (2)2.2所谓被动型经济危机 (3)2.3主动型危机 (3)3关于经济危机的探讨 (4)3.1战前的经济危机产生的背景、原因及影响 (4)3.2战后经济危机 (5)3.3 经济危机的周期性 (7)3.4经济危机的影响 (8)4归纳与启示 (9)4.1历次国际金融危机与世界经济格局变化 (9)4.2关于中国金融体制改革和金融创新的思考 (11)4.3中国的未来出路和应对之策 (13)5结束语 (14)6致谢 (15)7参考文献 (16)1绪论经济危机的起源及概述资本主义经济危机的根本原因在于资本主义制度本身,在于资本主义的基本矛盾──生产的社会性与资本主义私人占有形式之间的矛盾。

经济大危机和第二次世界大战专题六 经济大危机和第二次世界大战【时代特征】凡尔赛-华盛顿体系形成后,世界经历了一段短暂的平静。

1929年开始,随着一场经济大危机的爆发和肆虐,资本主义世界再次动荡起来,最终爆发了第二次世界大战。

1.危机时代:1929年,资本主义世界爆发经济大危机,并引起严重的政治危机。

面对危机,美国总统罗斯福实行新政,经济缓慢恢复过来,德、日两国则走上法西斯道路,世界大战的欧亚战争策源地形成。

2.战争时代:20世纪30年代,日本、意大利、德国先后发动局部战争,随之演变为第二次世界大战。

经过世界反法西斯力量的共同努力,第二次世界大战最终以世界反法西斯联盟的胜利而结束。

这次战争给各国人民带来巨大灾难的同时,也深刻影响了战后世界的发展。

【核心考点】1.1929—1933年经济大危机从美国开始,席卷整个资本主义世界。

其特点是范围广、时间长、破坏性大。

2.美、德、日等国摆脱经济危机的途径:美国实行罗斯福新政,成功摆脱危机,并为资本主义国家干预经济提供了先例;德、日走上法西斯道路,世界大战的欧亚战争策源地形成。

3.罗斯福新政的特点是:国家干预经济。

根本目的是:维护资本主义制度,巩固资产阶级统治。

措施有:整顿金融体系、加强对工业的计划指导(中心措施)、调整农业政策、推行“以工代赈”、建立社会保障制度。

积极作用:美国经济得以缓慢复苏,人民生活得到改善;政府的宏观调控能力得到增强。

4.意大利法西斯建立的标志:1922年,墨索里尼为首的法西斯党徒向罗马进军;德国法西斯建立的标志:1933年希特勒上台执政,成为国家元首(标志着世界大战欧洲战争策源地形成);日本法西斯建立的标志:1936年,军部法西斯掌握政权(标志着世界大战亚洲战争策源地形成)。

5.第二次世界大战全面爆发的标志是:1939年9月1日,德国闪击波兰。

英、法被迫宣战。

二战的主要战场有:欧洲西线、东线战场;北非战场;太平洋战场。

中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。

自 1825 年英国第一次发生普遍的生产过剩的经济危机以来,随后发生危机的年份是 1836 年、 1847 年、 1857 年、 1866 年、 1873 年、1882 年、1890 年和 1900 年。

在资本主义自由竞争阶段以及向垄断资本主义阶段过渡时期,差不多每隔十年左右就要发生一次这样的经济危机。

进入 20 世纪,在 1900 年危机之后 ,迄第二次世界大战以前 , 又发生了 1907 年、 1914 年、 1921 年、1929~1933年、1937~1938年的经济危机,差不多每隔七八年就发生一次危机。

战后在国家垄断资本主义占统治地位的条件下,最突出的世界性经济危机是 1973~ 1975 年的危机和 1980~1982 年的危机,这两次危机都是在“停滞膨胀”的背景下发生的。

80 年代初的危机更具有新的特色,这是一次同期性的经济危机,各主要资本主义国家爆发危机的时间非常接近。

1979 年 7 月英国首先爆发危机 ,加拿大于同年 10 月工业生产出现下降,美国于 1980 年 2 月陷入危机,其他国家在 1980 年爆发危机的有比利时( 2 月)、日本( 3 月)、联邦德国( 4 月)、荷兰( 4 月)、法国( 5 月)、意大利( 5 月)、爱尔兰( 6 月)。

1929 年美国金融危机1922 年至 1929 年,美国经济空前的繁荣和巨额回报让不少人进入到毕尔街头狂热的投机活动中。

1929 年10 月24 日,纽约股票交易所的股票价格突然从高峰暴跌。

从1929 年10 月到1932 年8 月,纽约股市道指从380。

33 跌到42。

84 点,累计跌幅近90%。

美国国民生产总值下降了30%,进出口贸易锐减77。

6%,企业利润下降90%,银行业破产49%,失业率高达25%。

这次大危机不仅对世界经济造成巨大损害,而且带来了极惨重的政治后果——法西斯主义兴起和第二次世界大战爆发。

1987 年黑色星期一1987 年 10 月 19 日(星期一),美国道。

第二次世界大战前的经济危机世界经济大危机(The Great Depression)也称为大萧条,资本主义经济史上最持久、最深刻、最严重的周期性世界经济危机,首先爆发于美国。

1929年10月24日纽约股票市场价格在一天之内下跌12.8%,大危机由此开始。

紧接着就是银行倒闭、生产下降、工厂破产、工人失业。

大危机从美国迅速蔓延到整个欧洲和除苏联以外的全世界。

是迄今为止人类社会遭遇的规模最大、历时最长、影响最深刻的经济危机。

危机概论第一次世界大战以后,世界资本主义经济曾经历了20世纪20年代相对稳定的发展时期,但随着各国进行大规模的固定资本更新以及开展“产业合理化”运动,生产迅速扩大,而劳动人民有支付能力的需求却在相对缩小,这一对资本主义社会的基本矛盾日益尖锐。

从1929年起,资本主义世界陷入历史上最深刻、最持久的一次经济大危机。

危机首先在实力最强大的资本主义国家美国爆发,然后迅速波及整个资本主义世界。

1929年10月24日星期四美国纽约股市的大暴跌,成为此次大危机的导火线。

这次危机历时近五年,其间资本主义各国工业生产剧烈下降,各国企业大批破产,失业人数激增,失业率高达30%以上。

资本主义农业危机与工业危机相互交织激荡,农副产品价格大幅度下跌,农业生产严重衰退。

同时国际贸易严重萎缩,各国相继发生了深刻的货币信用危机,货币纷纷贬值,相继废止了金本位制,资本主义国际金融陷入混乱之中。

由于商品严重滞销,市场问题变得异常尖锐,主要资本主义国家争夺市场的斗争日益激烈。

1933年危机逐渐结束。

此后,资本主义世界又出现了五年左右的持续萧条。

这次经济大危机还加速了法西斯主义在德国、日本和意大利的发展,使这些国家走上了对内强化军事统制、对外大肆侵略扩张的军国主义道路。

危机背景第一次世界大战后,战胜国召开了巴黎和会和华盛顿会议,建立了凡尔赛—华盛顿体系,暂时调整了帝国主义国家之间的关系,20世纪20年代资本主义世界处于的相对稳定时期,进入飞速发展的黄金十年。

爆发原因根本原因:生产的社会化与生产资料私人占有制之间的矛盾,即资本主义社会的基本矛盾。

①贫富差距过大:资本家盲目扩大生产,人民相对贫困,购买力低于生产能力。

②信贷消费过度膨胀,造成市场的虚假繁荣,加剧生产与销售的矛盾。

③股票投机过度,股票无法反映经济运行的实际情况,造成经济虚假繁荣,掩盖了矛盾。

④股票投机活动猖獗,掩盖了生产和销售的矛盾。

⑤各国国内政策失误,即经济危机是自由放任政策的产物。

导火线1929年10月24日,美国纽约股市暴跌。

发展历程(1)1933—1935年为第一阶段,着重调整与恢复经济。

(2)1935年以后为第二个阶段,着重改革,实施救济则贯穿“新政”全过程。

20年代美国经济繁荣的背后,隐藏着严重的危机。

在此期间,社会经济虽然有一定发展,但是,资本主义制度的基本矛盾依然存在。

资本家攫取了高额利润,广大劳动人民却日益相对贫困,限制了社会实际消费能力的增长。

分期付款和银行信贷刺激了市场的虚假繁荣,资本家为眼前的利润驱使,盲目扩大生产,使得生产和销售之间的矛盾日益尖锐。

同时,人们醉心于利润丰厚的股票等投机活动,股价被大幅度哄抬,大大增加了金融市场的不稳定性。

1929年10月,纽约华尔街股票市场形势急转直下,股价狂跌。

人们疯狂抛售股票,股市崩溃,引发了一场经济危机。

首先是银行纷纷倒闭;接着,工商企业大量破产,生产锐减,市场萧条;失业人数激增,人民生活水平下降;农产品价格下跌,农民收入减少,很多人濒于破产。

1929年上半年,纽约股市经过不断哄抬,持续上扬,呈现一片“繁荣”。

10月23日,股价开始急剧下跌。

次日,在一些银行巨头的干预下,股市行情有所回升。

美国总统胡佛声称:美国经济“形势很好,欣欣向荣”。

但是,好景不长,29日,股市出现了灾难性的风暴,一天之内抛售了1600多万股,一些主要股票的价格下跌了40%,转眼问,许多人破产。

到11月,纽约股市的各种股票损失达260多亿美元。

据统计,1933年初,美国已经有半数银行倒闭,完全失业人数达到1500万至1700万人;此外,还有许多人处于半失业状态。

当时,穷人想尽一切办法艰难度日,常常食不果腹,衣不御寒;而资本家为了维持商品价格,保证利润,不惜大量销毁商品。

经济危机很快波及到主要资本主义国家,影响世界各国,演变成一场空前规模的世界性资本主经济危机。

当时,美国经济对其他资本主义国家经济和世界市场有着极其重要的影响。

美国出现的经济危机很快引发了其他资本主义国家的经济危机。

1930年,严重依赖美国资本的德国发生经济危机;接着,英、日等国经济出现了严重的衰退;1932年,法国经济也开始萧条。

各国不得不相继宣布放弃金本位。

1929年至1933年,整个资本主义世界的工业生产下降了l/3以上,贸易额减少了2/3。

其中,美国和德国的受破坏程度最大。

美国的进出口额下降了70%,英、法、德、日也都减少了一大半。

1929一1933年的经济危机对各国的社会状况和世界局势也产生了巨大影响。

首先,加深了资本主义各国严重的社会危机。

各国政坛丑闻层出不穷,政府信誉扫地;广大人民强烈要求改善生活状况,示威游行和罢工斗争不断;法西斯分子利用人们对现状的不满,兴风作浪,促使社会更加动荡不安。

1932年春夏之际,曾经参加第一次世界大战的20万美国退伍军人聚集华盛顿,在郊外扎营,要求发放福利金。

军警奉命前往驱散退伍军人,并烧毁其营地。

双方发生冲突,退伍军人死伤50多人。

其次,加剧了世界局势的紧张。

主要资本主义国家为了改善本国经济形势,纷纷加强对经济的干预,并加紧在国际市场上争夺,各国间的矛盾和磨擦日趋尖锐。

为了尽快摆脱困境,各国进一步加强对殖民地和半殖民地的掠夺,激起了当地人民的反抗。

经济危机期问,资本主义国家纷纷设置关税壁垒,推行倾销战术,采取有利于本国的货币政策,以保护本国的经济。

1930年,美国国会通过法案,把近900种主要商品的进口关税平均提高近40%,由此引发了一场关税大战。

第二年底,先后有七八十个国家采取了报复措施,大幅度提高了关税。

危机表现①工业生产大幅度下降。

危机时期,资本主义世界工业生产下降37.2%,其中美国下降40.6%,法国下降28.4%,英国下降16%,日本下降8.4%。

主要国家的生产退回到20世纪初或19世纪末的水平。

②企业大批破产,工人大量失业,经济损失严重。

危机时期,倒闭的企业数,美国达14万家(另外还有近1万家银行),德国为6万家,英国为3.2万家。

资本主义世界的全失业工人超过3000万,加上半失业者,则达4000~4500万。

1932年,按完全失业工人计算的失业率,德国为43.8%,美国为32%,英国为22%。

由于股价暴跌和生产停工而遭受的经济损失达2600亿美元,超过第一次世界大战造成的损失。

③世界商品市场急剧萎缩,关税战、贸易战加剧。

美国于1930年将应税进口商品平均税率提高到53.2%;英国从1932年起实行帝国特惠制;德国限制进口量;法国实行进口配额制。

结果,1929~1933年间资本主义世界贸易额缩小2/3,退到1919年的水平。

危机特点①涉及范围广:影响到整个资本主义世界,造成工业、农业、商业和金融部门的危机②持续时间长:从1929年到1933年,前后共5个年头③破坏性大:1933年与1929年相比,整个资本主义世界工业成产下降了1/3以上,资本主义世界贸易总额缩减了2/3各国应对危机的策略美国实行罗斯福新政1、整顿银行与金融系,下令令银行休业整顿,逐步恢复银行的信用,并放弃金本位制,使美元贬值以刺激出口;2、复兴工业或称对工业的调整(中心措施):通过《国家工业复兴法》与蓝鹰行动来防止盲目竞争引起的生产过剩;根据《国家工业复兴法》,各工业企业制定本行业的公平经营规章,确定各企业的生产规模、价格水平、市场分配、工资标准和工作日时数等,以防止出现盲目竞争引起的生产过剩,从而加强了政府对资本主义工业生产的控制与调节[缓和阶级矛盾]。

3、调整农业政策:给减耕减产的农户发放经济补贴(农民缩减大片耕地,屠宰大批牲畜,由政府付款补贴),提高并稳定农产品价格;4、推行“以工代赈”(最重要的一条措施);5、大力兴建公共工程,缓和社会危机和阶级矛盾,增加就业刺激消费和生产;6、政府还建立社会保障体系,通过了《社会保障法》,使退休工人可以得到养老金和保险,失业者可以得到保险金,子女年幼的母亲、残疾人可以得到补助。

7、建立急救救济署,为人民发放救济金。

德国和日本:走上建立法西斯专政,对外扩张之路德国在一战中战败,经济几乎完全崩溃。

只是依靠美英对它的贷款和援助,才使经济在20年代得到逐步的恢复和发展。

正因为接受了美国的大量贷款,从美国爆发的经济危机几乎立刻就波及到了德国,危机对德国的打击非常沉重。

同时,社会矛盾激化,工农运动此起彼伏,仅1930年就发生了366次罢工斗争,参加罢工人数达24.49万人。

德国共产党的影响大增;而魏玛政府软弱无能。

垄断资产阶级感到利用旧的资产阶级议会政治已经无力继续维持自己的统治,于是逐渐倾向于建立一个独裁的强权政府。

日本走上资本主义道路比较晚,原有的经济基础比较薄弱。

同时国内市场狭小,资源极度贫乏,因而严重依赖海外的原材料市场和商品市场,进出口贸易是其生命线。

危机爆发后,世界各国大打贸易战,对日本的打击就比任何一个国家都要严重。

日本资本家为转嫁危机,大量裁减工人,并降低在业工人工资,这又使阶级矛盾日趋尖锐,进而引发政治危机。

统治阶级惶恐不安,亟需建立强权政治。

危机对世界各国的影响澳大利亚:澳大利亚对农业和工业产品的极端依赖使其成为大萧条期间受伤最严重的西方国家之一,像加拿大和德国一样。

出口需求与商品价格的大幅跳水使工资大幅下降,失业率在1932年间达到创历史记录的几乎32%,民间骚乱几乎成为家常便饭。

1932年之后,羊毛和肉类价格的上涨促使澳大利亚逐渐摆脱大萧条。

加拿大:加拿大1932年的工业产量跌至1929年的58%,是全世界仅次于美国的第二大跌幅。

英国的工业产量跌至1929年的83%。

加拿大的国民收入跌至1929年的55%,跌幅超过了美国之外的其他任何国家。

法国:大萧条在1931年前后开始波及法国。

法国相对较高的自给自足程度意味着,大萧条造成的危害小于德国等国,不过,失业仍然导致大量骚乱事件以及社会主义政党的崛起。

德国:德国的魏玛共和国在大萧条中遭遇重创,因为,美国帮助重建德国的贷款停止输入,失业率飙升,尤其在大城市,政治制度陷入极端主义,1932年,德国停止战争赔款,当时,德国刚支付八分之一的赔款,1933年1月,希特勒的纳粹党上台执政,建立了独裁政府,为第二次世界大战铺垫了道路。

日本:日本在大萧条时期走向了军国主义道路,为第二次世界大战铺垫了道路。